基于新工科建设的《检测技术》课程改革

任春华 顾晨炀 周大秋 刘嘉敏

摘 要:当前,中国新兴产业蓬勃发展,而这势必需要靠工程教育提供人才支撑。在这样的大背景下,新工科建设应运而生。因此,加快推进新工科建设,提高人才培养质量的任务迫在眉睫,并且必须结合高校的实际教学情况开展新工科建设的探索,明确加什么新元素,怎么加新元素等一系列关键问题。文章主要以《检测技术》课程为例,探索通过根据新工科内涵重新定制教学目标,更新教学内容与成绩评定等方式来对课程进行改革,以期能为新工科课改的具体实施提供一些经验与思路。

关键词:新工科建设;检测技术;课程改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)20-0086-03

Abstract: At present, China's emerging industries are developing vigorously, which must rely on engineering education to provide talent support. Under such a background, the construction of new engineering emerges at the historic moment. Therefore, the task of accelerating the construction of new engineering and improving the quality of personnel training is imminent, and a series of key issues involving what new elements should be added and how to add new elements must be explored in the light of the actual teaching situation in universities. Taking the course of detection technology as an example, this paper explores how to reform the course by re-customizing the teaching objectives according to the connotation of the new engineering, updating the teaching content and performance evaluation so as to provide some experience and ideas for the specific implementation of the new engineering curriculum reform.

Keywords: new engineering construction; detection technology; the curriculum reform

引言

新工科专业根本上是由于社会不断发展而催生了新产业、新业态,进而形成新职业,而新职业对多元人才的需求十分巨大,同时科技不断进步引发产生新技术、新经济。新技术和新经济以学科交叉为特征,新产业和新业态以跨界融合为特征。

新工科人才培养要从国家社会人才需求的战略高度出发,建设发展具有中国特色的工程教育培养模式,从微观入手,系统深化,综合分析统一,指导研究方向和研究内容的开发设计,形成宏观的发展体系[1]。专业是高等教育的基础和载体,新工科该如何构建专业结构,如何实施专业建设,进而重构人才培养模式,是决定新工科改革成效的关键问题[2]。新工科建设实时的关键之一是在工科中加入哪些新的要素(元素),使其更加符合科学发展规律并适应新经济发展需要,这是我们思维的出发点[3]。

因此必须清醒地意识到,新工科不能脱离工科的本性,必须结合高校的实际教学情况开展新工科建设的探索,明确加什么新元素,怎么加新元素等一系列关键问题。在清楚新工科的内涵与要求前提下,从细节处进行落实,逐步进行推进,进行教学改革的开展,最后能够形成宏观的教学体系。

新工科建設的目的是为了培养学科交叉型创新人才,但在传统教育中,教学模式往往以学生被动获得知识为核心,并且以单一的知识为主,而忽略了对学生创新能力,创新思维与综合运用知识发现问题\解决问题能力的培养。

《检测技术》是在我校测控技术与仪器专业大四第一学期设置的课程,它作为一门后期的综合性课程,起到引导学生将前期所学的光机电算等理论知识运用到实践检测当中,让学生能够针对某特定待测量(几何量\物理量等),综合运用基础理论知识、传感技术、检测理论等科学系统地分析被测参量,合理选择检测原理和方法, 并能够就特定问题解释检测原理、设计检测软硬件装置、实现智能检测、远程传输等,进一步理解理论的实际应用价值,从而激发学生的探索兴趣,也为后期开展的毕业设计打下基础。

综上所述,《检测技术》本身具有多学科交叉、综合性、实践性强、经典与创新性突出的特点,其特点十分符合新工科课改的要求。因此,本文主要以《检测技术》课程为例,探索通过根据新工科内涵重新定制教学目标,更新教学内容与成绩评定等方式来对课程进行改革,以期能为新工科课改的具体实施提供一些经验与思路。

一、课程改革的教学指标点

根据新工科建设的内涵与教育部下达的指导意见,课程改革需要体现学科的融合性和交叉型,因此重新制定了教学指标点,教学内容的安排则围绕它们进行。具体如下所示:

指标点1. 分析判断力:应用数学、基础自然科学、光学、机械、电子、计算机和信号处理等理论知识识别、表述、分析和评价典型测试和《检测技术》应用中的各种工程问题。

指标点2. 仪器系统设计能力与创新能力:根据工程应用的实际需求,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,遵照测控仪器设计的一般程序,完成典型测控仪器系统的总体设计;分析系统可靠性;在设计中体现创新意识。

指标点3. 测控技术应用能力:对测控应用中的典型事物或现象进行描述、辨认、分类和解释。

指标点4. 科学素养:基于科学原理并采用科学方法对测控技术应用问题进行分析,善于发现并提出问题的本质和难点。

指标点5. 社会影响:基于工程相关背景知识进行合理分析,阐述典型测控技术应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

二、课程教学改革方式

传统的教与学的课堂教学方式无法覆盖并实现上述的教学指标点,根据提出的新的教学指标点,我们从下述几个方面有针对性的对《检测技术》进行了改革与实践探索:

(一)学科交叉与融合

交叉与融合是新工科建设的最重要特点之一,《检测技术》课程需要将前置的传感器技术,几何光学,信号处理技术、计算机网络技术等多门先修课程知识结合在一起,才能够对其有更加深刻的了解,并能够根据不同的应用背景和待检测量,设计出切实可行的检测方案。因此,在教学方式和课程内容设置上,首先设置了对基础知识巩固环节,重点在1-2章内容中对电学与磁学量测量,长度及线位移的测量,速度、及速度和振动测量和力、力矩和压力的测量进行了讲解学习,同时设置了案例讨论环节,而案例讨论环节所需具备的一系列基础知识,如传感器技术\电路原理\数据采集与处理\信息识别与解算\网络通信等,则布置给各讨论组,分别就不同案例对上述知识进行课外复习\学习等。通过案例所涉及的多学科知识的学习和案例讨论,使学科交叉与融合深入到每个学生的意识环节,成为每个学生必须理解并灵活运用的能力。

(二)创新意识培养

新工科的建设的目的之一就是培养创新型人才,当今世界的发展极为迅猛,只有学生具有创新思维\创新能力才能够掌握科技的主动权,更好地提升国家創新能力。创新意识不是凭空出现的,它的培养需要教师与学生的共同努力。为此,制定了如下四种方式进行创新意识的培养:

1. 经典课题、热点课题与前沿课题的结合

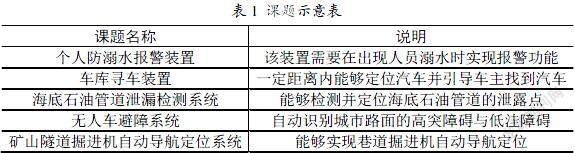

教师在课题设计环节对《检测技术》课题选取进行了严格把控,设法将经典的,具有继承意义的课题与当下的前沿热点进行有机结合,从而提炼出能够吸引学生兴趣的创新课题,具体课题如表1所示。

以车库寻车装置为例,当前私家车数量巨大,在迷宫一样的大型车库里找车成为车主的烦恼。为此设计了车库寻车装置课题,要求能够用于目前普遍的非智能化车库或者停车场,需要一定距离内能够定位汽车并引导车主找到汽车,同时考虑便捷、经济等问题。通过对上述具有实际意义的热点课题进行设计,能够激发学生的求知欲,让学生自主地开展后续工作,以此培养学生的创新能力。

2. 文献查阅与关键问题的提出

针对教师设计的创新课题,要求学生进行了大量的文献查阅。通过对大量文献的阅读,整理与归纳,学生才能够基本认清课题的背景,并指出完成课题设计所需要解决的关键问题。学生完成文献调研后,提交了文献综述报告,要求参考文献至少不少于15篇,其中,外文文献不少于3篇。

3. 现有解决方案与自由解决方案突出创新

通过文献的调研,学生提出了问题后需要找到解决方案,现有的解决方案依旧可以通过文献调研查找到,但课题设计要求学生能够发现现阶段解决方案中存在的不足,结合新技术探寻新的解决方案,以此来提高学生的自主思考与创新能力。学生需要进行方案论证设计,并在课堂上完成幻灯片演说展示15~20分钟,参与课堂讨论10分钟。最后提交总体方案设计报告。

4. 专家授课

在完成课题设计后,本课程邀请了某航天单位具有丰富理论与工程经验的专家进行现场课堂教学授课,分享《检测技术》在工程创新中的应用实例,让学生能够加深对《检测技术》课程在工程项目中的实际应用的认识,了解在工程项目中如何实现创新,为学生毕业后的创新能力打下坚实的基础。在以后的课程当中,会考虑安排各行各业的专家利用现代化工具进行远程教育,让学生了解《检测技术》在各个领域的应用,起到更好的教学效果。

(三)系统设计能力培养

新工科意在培养多元化人才,而系统的设计本身就体现了多元化,它由多个元(模块)所组成,它不仅需要考虑单个模块工作的可靠性,还需要明确每个模块之间是如何衔接的。系统设计能力通过课题设计,实验以及后续毕业设计相结合的方式来进行培养。

课题设计让学生从理论上进行系统设计,以车库寻车装置为例,其包含zigbee,陀螺仪等多个不同子模块,并且涉及到信号采集,数据处理等多方面的知识,学生需要了解每个模块的工作原理以及它们之间的连接方式以完成理论系统设计。

实验部分包含基础验证类实验与创新设计类实验。基础验证类实验是为了让学生明确单个检测模块的原理与应用方式,创新设计类实验主要为了让学生掌握系统设计的方法,明确如何使各个模块之间具有有效的连接。前者是后者的基础,通过上述实验的训练,学生的系统设计能力会得到培养。此外,针对性地设计了与课题相关的毕业设计,以便于愿意对相关问题进行继续深入的学生进行后续系统的实物设计。上述培养方式构成一套完整的系统,从课堂教学走到毕业设计,对学生能力进行了全方位的培养。

(四)评价形式

在评价形式上,摒弃了传统的平时成绩+期末成绩的方式,将课堂表现、分组课题设计、课后作业、实验报告等教学过程按照一定的权重比例纳入平时成绩考核范围,明确具体要求。课程结束后,按照实验成绩(满分25)+分组课题设计(满分25)-考勤扣分(每次3分)+0.5×期末考试(卷面满分100分)这样的方式计算学生成绩。教学目标也通过该种方式,按照一定的分数比例体现出来,让每一个指标都做到有据可依,真正做到对课程教学的细化。教学目标的具体体现如表2所示。

它准确详细地给出了打分的依据,而这些依据与学生最终的毕业要求指标息息相关,通过课程的学习,让学生自主地向毕业要求靠拢,让学生能够在知识的融合,团队协作,表达能力等各个方面均得到较好的提升,这也符合“新工科”的建设理念。而且打分采用的是小组之间互评的方式,这样更能够加深学生对其他小组想法的认识,能够从他人的思路中得到参考与借鉴,再综合个人的想法,从而得到最优的设计思路。

通過上述课程评定方式的改革,课程的教学被一一分解为多个指标点,建立了及时反馈和持续改进的有效机制,能帮助教师更好地了解学生所存在的问题,可以及时掌握学生的学习效果,充分调动学生学习的主动性,推动人才培养质量不断提升。

三、课程改革效果及结论

上文提到的《检测技术》教学改革方式已在2018年秋季学期在重庆大学光电工程学院的《检测技术》课程中开展实施,在课程结束后,以调查问卷的形式让学生进行反馈。

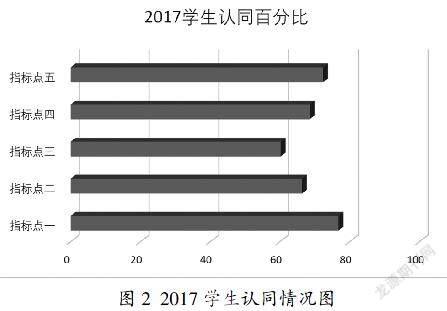

如图1、图2所示,在2018《检测技术》课程改革之后,学生对各项指标的认同程度同比2017年均有所提升,其中学生对指标点一,指标点二与指标点三的认同程度大幅度提升,表明学生认为经过课程改革他们的分析,应用与创新能力均得到了较好的培养,且其余指标点也有小幅度增长,说明大部分学生对课程改革的总体效果反馈良好,能够从中获益,也说明课程改革初现成效。

四、结束语

在新工科建设的大背景下,教师必须结合高校的实际教学情况开展新工科建设的探索,明确加什么新元素,怎么加新元素,通过教学改革加强对学生能力的培养,尤其对工科学生而言,增强其理论结合实践的能力和创新能力十分重要,课堂上的案例分析与课下的实验均为十分重要的学习方式,且其潜力巨大,有待进一步开发。课程改革不是一件一蹴而就的事,要做好打长期战斗的准备,新时代对新工科人才的培养提出了更高的要求,因此必须要持续推进教学改革的实行,形成闭环反馈,做到对人才培养的进一步优化。

参考文献:

[1]张锦.基于国际工程教育视域的新工科人才培养模式研究[J].高教学刊,2017(06):143-145.

[2]李正良.新工科专业建设:内涵、路径与培养模式[J].高等工程教育研究,2018(02):20-24+51.

[3]李华.新工科:形态、内涵与方向[J].高等工程教育研究,2017(04):16-19+57.