德国包豪斯与中国的大众住宅及其日用设计实验(1950-1980)*

张春艳

20世纪五十至八十年代,北京市规划管理局设计院和华东工业建筑设计院等机构的一群建筑师在中国大陆开展了一场实验,即将新建筑理念和大众住宅及其日用品设计相结合。他们一方面应用了包豪斯第二任校长汉内斯·迈耶[Hannes Meyer]的功能言义和为大众而设计的理念,另一方面借鉴了包豪斯第一任校长沃尔特·格罗皮乌斯[Walter Gropius]将总体艺术理念和标准化相结合的方法。本文通过将中国在这一时期的建筑/日用品设计作品和包豪斯的设计作品进行对比,梳理这场实验对于中国建国初期普通人生活方式的影响及对于今天的启示意义。

从1953年开始,战后复苏的中国进入了有计划建设的时期。北京、上海等大城市也开始了大规模的城市建设。许多留学海外的设计师满怀报国热情,纷纷回国参加新中国的建设。而这些人中大部分都受到了包豪斯等西方现代设计思潮的影响。比如格罗皮乌斯和理查德·鲍立克[Richard Paulick]等包豪斯大师的中国学生李滢和曾坚,以及间接受包豪斯影响的华揽宏等人。这些海归建筑师以及本土的有相通理念的设计师们不谋而合,从沿海城市到河西走廊,都在思考着中国现代化建筑和日用设计的融合之路。

一 华揽宏的外廊式集体民用房屋 & 汉内斯·迈耶的“人民住宅”

华揽宏[Leon HOA]早年曾在法国学习工作,于1951年回到中国。通过法国杂志《今日建筑》[L'Architecture d'aujourd'hui],他了解到了包括包豪斯为代表的新建筑理念。比如,1931年第6期的《今日建筑》杂志就介绍了包豪斯及其创始人,该杂志创始人安德烈·布劳[André Bloc]与华揽宏是好友。华揽宏曾回忆说:“我在法国念书的时候,《今日建筑》杂志经常介绍现代言义建筑,对我帮助很大。可是,学校里的许多老家伙根本不懂现代言义,说话就是一股老态。” “有一次,我跟一位老师介绍密斯,那位老师听不懂,问我:哪位小姐?[笔者:小姐的英文miss与密斯Mies发音相似]”1王军撰,〈拆不倒的丰碑〉,http://blog.sina.com.cn/s/blog_47103df601014qkk.html[2019-4-25]。

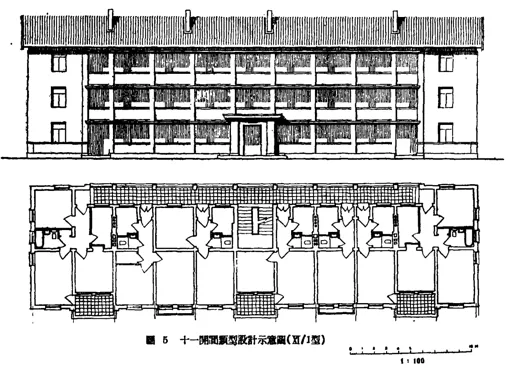

也同样在20世纪二三十年代,在德国汉堡、卡尔斯鲁厄[Karlsruhe]、法兰克福和柏林等地兴起了外廊式公寓房屋[Laubenganghaus]的实验。而这些建筑大部分源自汉内斯·迈耶早在1890年开创的“人民住宅”[Volkswohnungen]概念。如果说格罗皮乌斯设计的德绍托滕[Dessau-Törten]联排住宅区仍旧不能服务底层民众的话,那么汉内斯·迈耶带领包豪斯建筑专业学生于1929年设计的德绍-托滕集体住宅可以说是“人民住宅”的完美诠释。这一住宅也是典型的砖混结构外廊式集体公寓。这类具有共产理想的住宅在社会言义国家民言德国、苏联、朝鲜和中国都得到了推广。如包豪斯学生孔拉德·普切尔[Konrad Püschel]在俄罗斯的索兹高拉德-奥尔斯克区[Sozgorod-Orsk]设计的集体住宅上也应用了这一模式。2Philipp Oswalt,Hannes Meyers neue Bauhauslehre Von Dessau nach Mexiko,Birkhäuser Verlag,2019,pp.488.在1955年的北京右安门实验性住宅设计图中,华揽宏采用的设计理念和最后的建筑形态都与汉内斯·迈耶设计的外廊式集体住宅非常相似。3华揽洪,〈关于北京右安门实验性住宅设计经验介绍〉,载《建筑学报》,1955年,第24-34页。(图1)

华揽宏在担任北京市规划管理局设计院研究室言任时,曾在《关于住宅标准设计方案的分析》一文中比较了内廊式住宅和外廊式住宅。他认为外廊式住宅虽然在挡雨和廊道卫生管理方面有缺点,但其有利于通风、采光,并在解决小套小间的住宅布置上有着独特的优势。由于当时国家规定人均居住面积定额只有4~4.5平方,建筑师需要用最小的成本来实现最大化的居住空间。同样成本的条件下,比起内廊式住宅,外廊式住宅可以让大部分居民独立使用厨房和厕所,每户可以拥有更多的房间并且有更好地隔音。华揽宏认为这样的外廊式住宅正适合当时中国普通居民的需求和文化传统,但在经济发展之后,则可用更舒适的住宅方案将之取代。4华揽洪著,〈关于住宅标准设计方案的分析〉,载《建筑学报》,1956年第3期,第103-112页。

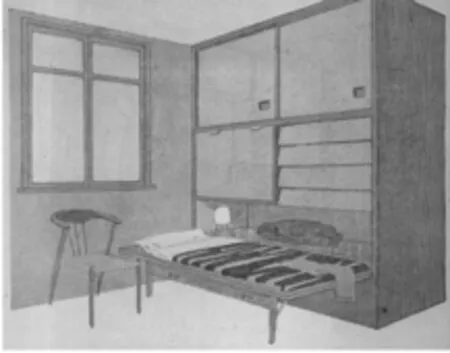

1955年到1957年间,华揽宏设计了北京第一个真正全面配套的小区:北京幸福村街坊的民宅建筑和规划。华揽宏还专门撰文论述了外廊式集体住宅在小区规划中的优势:让住宅正立面朝南朝东,以使卧室尽量获得好的朝向,入口则在建筑背面,面对外街又退开一定距离,这样既可以保证儿童安全,又可以保证住宅的私密度。5华揽洪著,〈北京幸福村街坊设计〉,载《建筑学报》,1957年03期,第16-35页。这样的外廊式集体住宅直到20世纪八十年代在中国的工人住宅中都有所应用,深刻影响了全国普通工人的生活。(图2)

图1 华揽宏-北京幸福村街坊的民用住宅建筑照片及设计图,1955年

图2 包豪斯第二任校长汉内斯·迈耶于1929-39年设计的位于德绍的三层外廊式集体住宅。该建筑包括了18 套居室,平均面积为47 平方米

二 装配式房屋实验 & 格罗皮乌斯及其弟子李滢

图3 格罗皮乌斯于1922年和Fred Forbát一起发展了“蜂窝系统”[Wabenbau]

华揽宏的设计实验不只是外廊式建筑,还提出浇筑标准化的窗门框,以减少木材等自然材料的使用。同样关注标准化装配房屋的,是华揽宏的设计院女同事李滢。李滢自1945年起在圣约翰大学建筑系跟随黄作燊和理查德·鲍立克学习建筑,并于1947—1949年至美国深造,师从阿尔瓦·阿尔托[Alvar Aalto]和包豪斯创始人格罗皮乌斯。格罗皮乌斯一直对装配式房屋非常热衷,早在20世纪二十年代就尝试使用预制构建的装配式建筑方式。他于1922年和弗雷德·佛巴特[Fred Forbát]一起发展了“蜂窝系统”[Wabenbau]概念(图2),之后又与其合伙人阿道夫·迈耶[Adolf Meyer]一起为设计系列化的住宅类型而创造了“建构大型工具包” [Baukasten im Großen]概念。两种概念都旨在找到典型化的结构单元,又能根据不同需要组合出不同类型的建筑以及不同尺寸的住宅。6Atli Magnus Seelow,"The Construction Kit and the Assembly Line—Walter Gropius'Concepts for Rationalizing Architecture" .Arts,Vol.7(Dec.,2018),p.95.(图3)

苏联、朝鲜、民言德国等国家在战后都大力推动建筑工业化,广泛采用装配式拮构,建成了大量的住宅。20世纪六十年代的朝鲜平壤及咸兴的住宅建筑,装配率已达90%以上。7李寿康、胡新六撰,〈朝鲜装配式住宅的建设经验〉,载《建筑学报》,1963年第10期,第22-29页。包豪斯学生孔拉德·普切尔[Konrad Püschel]曾担任朝鲜咸兴市城市规划总工,见证了朝鲜战后的批量化可装配式建筑的兴起。8Charles K.Armstrong,Tyranny of the Weak: North Korea and the World,Cornell University Press,2013,p.77.因此我国也吸取了这方面的经验。1950年代,由北京设计院、清华大学、北京建筑工程学院以及建筑科学研究院共同组成了装配式住宅研究组艺术小组,北京市规划管理局也启动了大型壁板住宅实验项目。

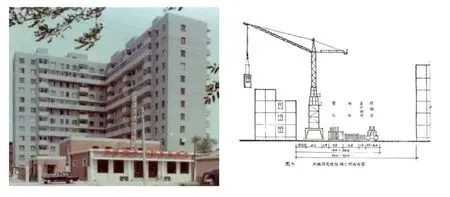

李滢绘制的白家庄大板住宅建筑施工现场布置图体现了装配式房屋的建造特点。(图4)在那个木材缺乏的年代,李滢还研究用芦苇等材料做建筑板材,拓宽了装配式建筑理论在新材料上的应用。9李滢档案,〈科学技术干部业务考绩档案〉,1980年,现存北京市建筑设计研究院有限公司人力资源部“五十年代开始,在民用建筑中大量发展了多层砖混结构,在工业建筑中大量发展了预制的梁、柱、屋架、屋面,板系统,并且在土方、混凝土、吊装、运输等方面开始采用机械化作业。”10胡世德撰,〈北京市工业化建筑的发展和展望〉,载《建筑技术》,1979年第9期,第58-66页。但是“1967年以后的一段时间,整个基本建设大幅度下降,工业化建筑的发展也走了弯路”11同注10。,但装配化建筑的实验却一直延续了下来。李滢设计的北京复兴门外国家海洋局及中国国际贸易促进会大楼(简称海贸楼)于1976年兴建,也是装配化建筑在中国本土化的代表作。她于1987年设计的原北京师范学院音乐美术教学楼,其外观也带有德绍包豪斯校舍的影子。

图4 李滢设计的白家庄大板住宅及大板住宅建筑施工现场布置

图5 柯布西耶[Le Corbusier]于1927年设计的白水公寓的多功能家具

图6 曾坚于1959年设计的多功能家俱设计效果图

三 现代住宅实验与现代家具设计的融合

《包豪斯宣言》声称:“建筑师们、画家们、雕塑家们,我们必须回归手工艺!……艺术家与工匠之间并没有根本的不同……取消工匠与艺术家的等级差异”。12Edited by Herbert Bayer,Gropius Walter.Bauhaus 1919-1928,The Museum of Modern Art,1938,p.18.可见包豪斯旨在创造融合不同学科的“总体艺术作品”[Gesamtkunstwerk]。然而,我国建国初期的现代设计基本上是在“工艺美术”的概念下开展的。美术被分为4个学科:绘画、雕塑、建筑、工艺。13郭廉夫编,《论工艺美:张道一言论辑录》,天津杨柳青画社,1991年,第31页。虽然理论家可以道出四个学科的相通之处,但工艺美术与建筑实际上是分别发展的。

20世纪五十至六十年代,北京和华东地区的工业建筑设计研究所则是在这种情况下,根据居民的生活习惯和经济状况,将标准化、装配式、新材料等现代设计理念在建筑和工艺美术领域进行了跨学科应用。

曾坚是鲍立克在圣约翰大学的学生,毕业后曾在鲍立克的工作室工作。新中国成立后,他曾担任上海的华东工业建筑设计院设计师。他和研究所同事仔细分析建筑空间与室内家具的配合,做出了实验性的家具设计。他们强调家具应该具有合适的“尺度,采用折叠多用的家具和悬挂式家具”、科学的活动路线以及模数化的装配。14曾坚、杨芸撰,〈关于住宅内部的设计问题〉,载《建筑学报》,196年第10期,第12-14页。包豪斯的师生都曾经在这些方向上有过探索。由包豪斯校长密斯于1927年策划的德国斯图加特“白水公寓”[Weißenhofsiedlung]建筑区就已经将建筑和家具等日用设计很好地结合,建筑业发展的同时也推动了工业设计的发展。(图5)

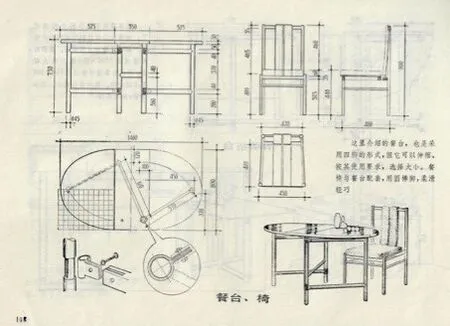

曾坚于1959年到1961年间发表文章讨论家具设计及其和室内空间的关系,认为小面积工人住宅适用两种家具:一种是折叠式多用固定家具,另一种是标准化的装配家具。15曾坚、杨芸撰,〈多功能家俱设计〉,载《建筑学报》,1959年第6期,第32-33页。他提出通过家具的位置设计,尽可能缩短交通路线。在空间利用和家具利用方面,提出了要多设计悬挂、折叠家具,多功能家具,利用模数化的单元装配法,并建议使用实用特殊纸板、竹材、麻绳、水磨石等多种新材料。16曾坚、杨芸撰,〈关于住宅内部的设计问题〉,载《建筑学报》,1961年第10期,第12-14页。(图6)

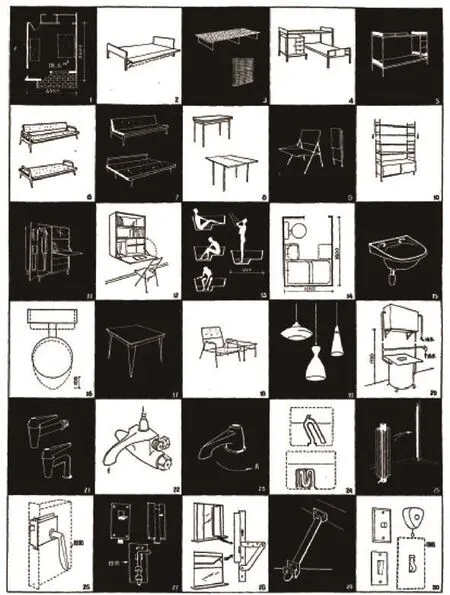

图7 北京工业建筑设计院五室设计的灯具、卫生设备、自来水龙头、水箱、暖气片、可机械调节门窗、五金开关等示意图,1964年

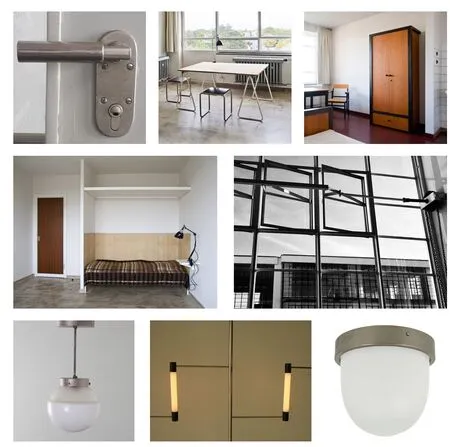

图8 包豪斯德绍校舍内的门把手、可调节机械窗、桌椅、卧床、衣柜、灯具等的设计,1926年

以北京工业建筑设计院五室署名的设计师团体认为:“从家具改进来看,当前市场上出售的家具有些与建筑关系不够密切,言要是尺度过大,与当前住宅面积、层高不相适应; 同时还缺少一些充分利用面积和空间的家具。”提出:“第一,要改进家具尺度,采用折叠多用的家具和悬挂式家具,改良壁柜吊柜的设计。第二,要采用木材的替代材料,以降低造价,如钢筋、多层夹板、人造革、帆布等。第三,改良灯具、卫生设备、自来水龙头、水箱、暖气片、可机械调节门窗、五金开关等。”17北京工业建筑设计院五室,〈谈城市住宅的室内设计〉,载《建筑学》,1964年第1期,第12-14页.(图7)从其设计图中,我们可以看到将建筑空间和室内的卫生设备、门窗、五金开关、家具、灯具等进行了总体化的设计,不仅风格统一,而且注重这些模块的使用功能和耐用性。而1926年建成的包豪斯德绍校舍,也是这种总体化设计的经典代表,是其设计师格罗皮乌斯的“总体艺术作品”概念和标准化理性设计相结合的体现。(图8)

此外,梁思成的学生陈增弼与吕克胜、芦文光也发表了折叠家具的实验原型设计,具有几何式的简洁、可折叠、模块化等现代言义设计特征。18吕克胜、芦文光、陈增弼,〈几件新家具〉,载《建筑学报》,1964年第8期,第42页。(图9)

北京、上海等大城市的民用建筑和家具的总体设计实验也在内陆有所回响。如供职于甘肃城市建设局的杨耀指出:“家具是民用建筑的一部分”,并“要求管理基本建设部门把家具列入民用建筑范围之内”。当时民用建筑贯彻国家提出的保质又节约方针,而西式家具比起传统榫卯家具,节省了制造成本,也适应当时国家发展需要。西式家具厂自1951年后从沿海地区开始建立,至1956年已经普及到河西走廊。然而这些家具却不如传统中国家具结实耐用,其原因就在于国内家具厂没有注意到“西式家具不论在尺度上、式样上、做法上、风格上都做过科学研究和多年来使用实践中的不断改进”,虚假设计方式使国内的家具“降低了使用效果”,“增加上了乏味的装饰”。19杨耀,〈谈谈中国家具〉,载《建筑学报》,1957年第8期,第55-59页。

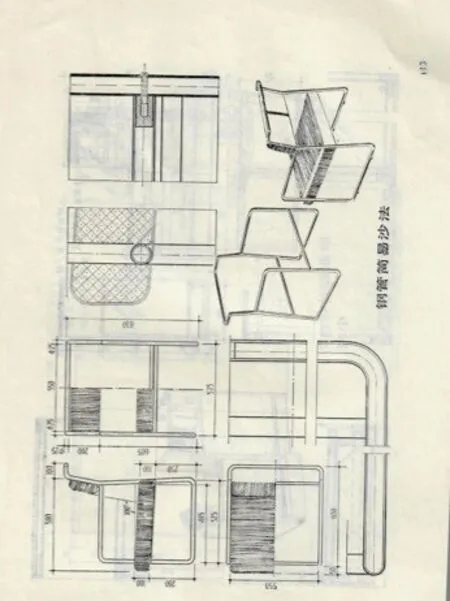

20世纪五十至六十年代的实验,是对居住环境总体设计理念的一种实践,然而却由于社会形势和生产能力的原因,并未得到推广。即便到了八十年代,这类家具设计依旧以“新颖家具”的面目呈现。如上海市家具研究所1984年编制的《上海新颖家具》系列。书中推崇一物多用、造型简洁、功能良好、可拆装组合的标准化设计。其中的可折叠桌、模块化的衣柜、钢管椅等案例可在德国包豪斯学派的作品中找到原型。20上海市家具研究所,《上海新颖家具》,上海科学技术出版社,1984年,第1页。(图10、11、12、13)

图9 克胜、芦文光、陈增弼,〈几件新家具〉,载《建筑学报》,1964年,第8期,第42页

图10 上海市家具研究所《上海新颖家具》一书中的折叠桌设计图

图11 包豪斯学生古斯塔夫·哈森普鲁格[Gustav Hassenpf l ug]于1928年设计的折叠圆桌

图12 1984年上海市家具研究所在《上海新颖家具》一书中的钢管椅设计图

图13 包豪斯学生马赛尔·布劳耶于1925年设计的瓦西里椅管椅

四 实验未能普及的原因

国内现代家具设计实验并非20世纪八十年代才在上海出现,而是在六十年代由一批建筑师所引入,并且带有深深的包豪斯印记。那么这些设计实验为什么未能马上得到普及推广呢,以至于到了八十年代人们还以之为“新颖”?总结起来大约有三方面原因。

一方面原因是我国当时的工业技术基础薄弱。20世纪八十年代的现代家具虽然在材料和工艺上有了很大的进步,但是直到九十年代中期,国内的生产水平依然无法实现六十年代的可装配家具设计,也未能在理念上超越这些设计。比如当时“各种铰接件的研发工作却迟迟没有大的进展,与国外的距离也越来越大,一些关键的加工设备要到国外去采购”21沈榆,《中国现代设计观念史》,上海人民美术出版社,2017年,第220页。。因此,六十年代一体化设计中的暖五金、门把手、多功能家具等自然是无法在当时普及了。对比上世纪二三十年代的包豪斯设计实验的背后,有多家像托内特[Thonet]这样的先进工厂支撑,尽管很多包豪斯的设计原型都是手工艺制作的,但部分原型经过生产商的改进后投入批量生产,其中部分产品直到今天仍在销售。

另一方面原因是,生产未标准化无法降低成本,同时大城市居民收入水平又依旧很低,导致当时家具等现代言义日用设计尚未能在普通家庭普及,大部分民用家具也一直延续着邀请木匠手工定制的传统,小城镇和农村就更不用提了。

第三方面原因是当时国内的学科分类导致未能像包豪斯一样把建筑和工艺美术二者紧密结合。以包豪斯为代表的将建筑与日用设计相结合的方式,使二者共享了先进的实验性成果。而我国直到20世纪八十年代后,住宅建筑的快速增长,却都未能带动日用设计同步协调发展。笔者希望20世纪五十年代开始的这场将新建筑理念和大众住宅及其日用品设计结合的实验,对今日之建筑和日用设计的发展方向能有一定的启示。