比较直肠癌根治术中保留左结肠动脉与否对临床治疗效果的影响*

陈勇,何冬雷,刘丽杰,梁月祥,许荣华

海南医学院第一附属医院胃肠肿瘤外科 海南海口 570102

直肠癌属于临床常见消化道恶性肿瘤,据报道,近几年其发病率呈逐步增长趋势[1],但早期缺乏典型临床症状,多数患者就诊时已属于中晚期,其发病机制尚未完全明确,可能与直肠慢性炎症、环境、遗传等因素有关[2]。手术治疗被认为是实现根治的有效手段,但因其解剖部位特殊,且与周围组织器官关系密切,致使传统开腹手术治疗效果欠佳,术后并发症发生率较高,植物神经等功能性损伤较多,局部复发率较高[3]。近几年腹腔镜直肠癌根治术广泛开展,具有其操作术野清晰、切口小、术中出血量少、术后疼痛轻微、住院时间短等微创优势。然而在腹腔镜直肠癌根治术中,针对肠系膜下动脉及其分支处理方式,目前存在两种观点,即不保留左结肠动脉(left colic artery,LCA)的高位结扎和保留LCA的低位结扎[4],关于左结肠动脉保留与否对患者临床治疗效果的影响尚存在争议。为此,本文针对此方面开展相关研究,旨在为直肠癌患者临床治疗提供参考依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2012年4月至2015年4月期间本院收治的107例择期行直肠癌腹腔镜根治术患者为研究对象,按术中肠系膜下动脉处理方式的不同,将其分为保留LCA组(低位结扎,63例)和不保留LCA组(高位结扎,44例),两组一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。本研究获本院医学伦理委员会批准,患者均知情同意。

1.2 纳入标准与排除标准

纳入标准:(1)符合《内科肿瘤学(第2版)》[5]中直肠癌诊断标准,均经病理学、电子结肠镜检查确诊,肿瘤未侵犯肛门外括约肌、肛提肌,且未穿破肠壁,肿瘤下缘距肛缘5~12 cm;(2)年龄>18岁,首次发病,均耐受腹腔镜直肠癌根治术治疗;(3)肿瘤分期TNMⅠ~Ⅲ期,肿瘤局部未发现广泛浸润,远处无转移。排除标准:(1)伴严重心、肝、脾、肺、肾等基础疾病;(2)术前检查提示周围脏器浸润、远处转移或复发者;(3)并发肠梗阻、肠穿孔等严重并发症而行急诊手术者,或危重症手术风险极高者;(4)术前行新辅助放化疗者,或肿瘤无法切除、接受姑息性切除或联合脏器切除者;(5)伴其他肠道疾病,如Crohn病、溃疡性结肠炎等;(6)既往伴腹腔粘连严重病史、腹部复杂手术史;(7)伴全身营养状况不良,经术前治疗仍无法改善者。

1.3 手术方法

所有患者手术均由同组外科医生完成,全麻气管内插管,取头低足高截石位,五孔法入腹探查,观察肝、脾、胃、大网膜等周围脏器有无肿瘤浸润,遵循全直肠系膜切除术(total mesorectal excision,TME)原则,常规行经腹直肠癌前切除术。术中判断肠系膜下动脉(inferior mesenteric artery,IMA)、肠系膜下静脉、第3站淋巴结范围,乙状结肠向左上方牵拉,乙状结肠系膜与后腹膜交界线显露后基于骶骨胛水平,于交界线处以电凝钩将腹膜打开。顺着腹主动脉方位向上解剖,达肠系膜下动脉根部。乙状结肠系膜提起后于乙状结肠系膜后方,顺着肾前筋膜与肠系膜后叶间隙,自降结肠旁沟方向分离,使左输尿管及其外侧生殖血管充分显露。再顺着该间隙行头侧分离,直至小肠系膜根部、胰尾下缘。待乙状结肠系膜、降结肠提起后于肠系膜下动脉根部将血管鞘打开,沿着系膜缘裸化肠系膜下动脉主干,使LCA、直肠上动脉、乙状结肠动脉走行充分显露,分离、裸化时中对血管周围脂肪与淋巴结进行清扫。

保留LCA组于其分叉以下0.5~1.0 cm处,将肠系膜下动脉切断,保留LCA。基于肠系膜下动脉根部外侧1~2 cm处,行肠系膜下静脉解剖,清扫其周围脂肪、淋巴结,直至LCA降支水平。顺着LCA降支方位,将降结肠系膜切断,肠缘血管弓保留,并于该水平横断肠系膜下静脉分支,其余操作按腹腔镜下TME原则进行。

不保留LCA组切断肠系膜下动脉根部的同时进行结扎,切开腹膜直至肠系膜下静脉内侧,顺着肠系膜下静脉右侧壁方位,向肛侧端延长切口。顺着LCA与肠系膜下静脉交叉部,将LCA血管鞘切开并完全显露,切断LCA,显露并切断同部位临近肠系膜下静脉,自此处向远端顺着肠系膜下静脉左侧壁方位,行肠系膜切开、清扫,余下步骤按常规经腹直肠癌前切除术式进行。

1.4 观察指标

观察两组手术相关指标,包括手术时间、术中出血量、淋巴结清扫总数、肠系膜下动脉根部清扫淋巴结数、术后排气时间、住院时间、肠系膜下动脉根部淋巴结阳性率(术中取组织标本送检,提示肠系膜下动脉根部淋巴结为阳性)及残端缺血性改变、预防性造口、永久性造口、游离脾曲发生率,分析两组并发症发生率(主要包括吻合口出血、吻合口漏等)。另外,术后采用门诊复查及电话等方式随访3~48个月,每6个月进行1次CT扫描,每年进行1次结肠镜检查,随访截止时间为2019年4月,观察术后局部复发(指术后任一脏器出现与原发癌相关的再发癌、远处脏器转移和腹盆腔区域复发,包括腹膜后、子宫附件、腹盆腔腹膜、吻合口及切口复发)及转移(指局部复发或脏器的远处转移,如肝转移)情况、累积生存率。

1.5 统计学方法

选用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以(±s)表示,组间比较行t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间比较行χ2检验或校正χ2检验或确切概率检验;生存分析采用Kaplan-Meier法,生存率的比较采用Log-rank检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

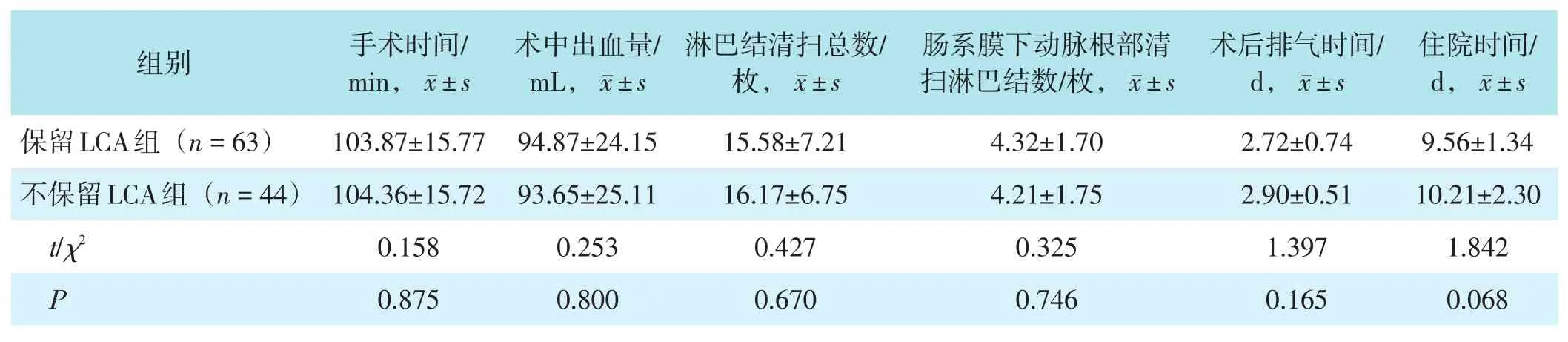

2.1 两组手术相关指标比较

两组手术时间、术中出血量、淋巴结清扫总数、肠系膜下动脉根部清扫淋巴结数、术后排气时间、住院时间及肠系膜下动脉根部淋巴结阳性率、预防性造口和永久性造口发生率比较差异均无统计学意义(均P>0.05),但保留LCA组残端缺血性改变、游离脾曲发生率低于不保留LCA组差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

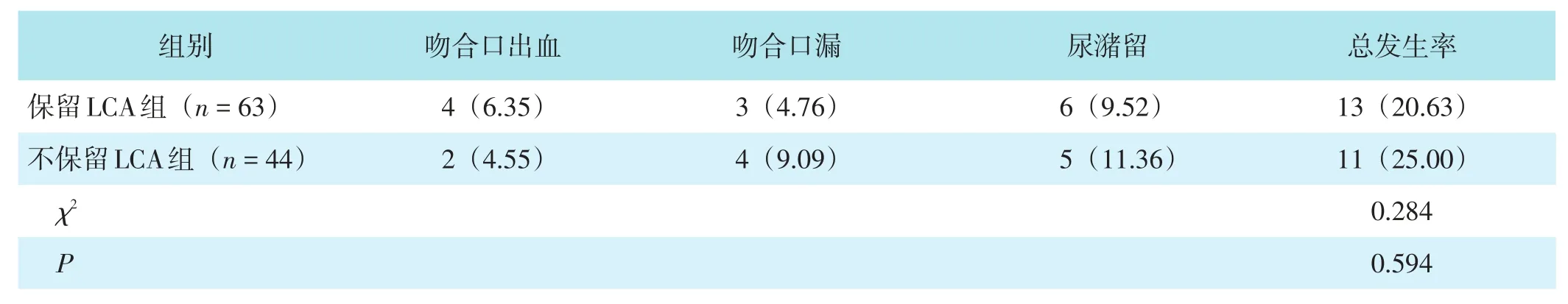

2.2 两组并发症发生率比较

保留LCA组并发症发生率为20.63%,不保留LCA组为25.00%,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

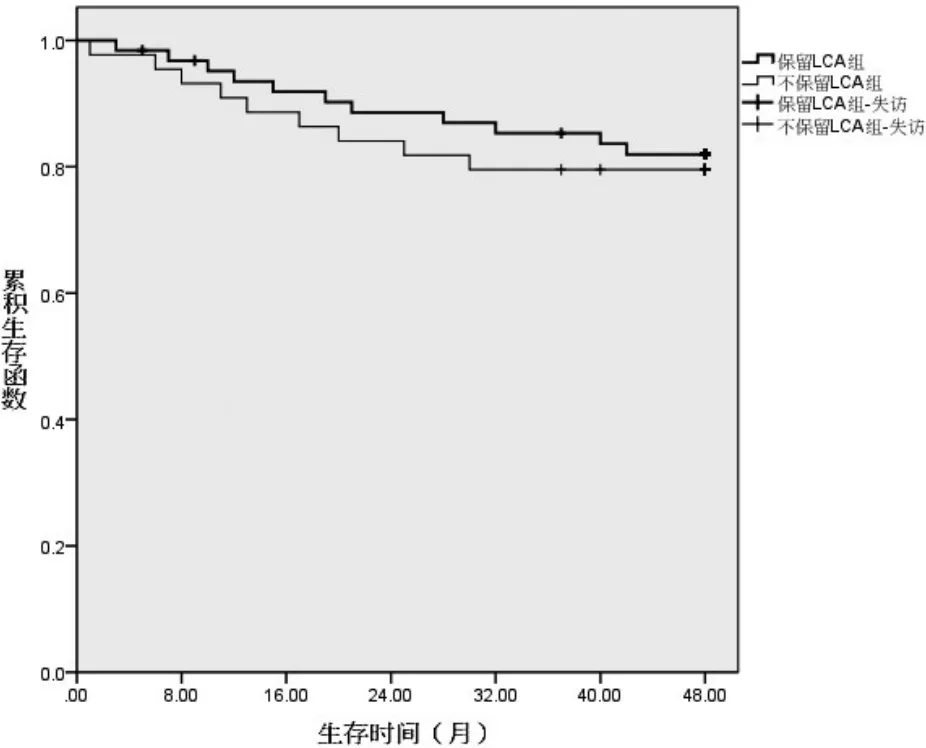

2.3 两组术后随访结果分析

术后所有患者均得到随访,随访时间为3~48个月,中位随访时间为24个月。随访期内,保留LCA组失访3例,不保留LCA组失访2例。保留LCA组复发率、肝转移率分别为1.59%(1/63)、11.11%(7/63),不保留LCA组分别为4.55%(2/44)、6.82%(3/44),差异均无统计学意义(校正χ2=0.101、0.171,P=0.751、0.679)。两组累积生存率比较,差异无统计学意义(Log-rankχ2=0.164,P=0.687)。见图1。

表2 两组手术相关指标比较

表2(续)

表3 两组并发症发生率比较[n(%)]

图1 两组累积生存率比较

3 讨论

目前临床上针对腹腔镜直肠癌根治术中LCA处理方式一直存在争议,对保留LCA的低位结扎争议焦点主要在于是否会增加手术难度、影响肿瘤根治效果方面。有报道显示,保留LCA不利于肠系膜下动脉根部淋巴结清扫,会影响术后分期及预后[6]。国内有学者认为选择不保留LCA的高位结扎更有利(多因其对肠系膜下血管根部淋巴结的清扫较为彻底),但现有证据无法确切证实与低位结扎相比,高位结扎有更好的生存获益[7-8]。本研究分析了直肠癌根治术中保留LCA与否的治疗效果,结果发现两组术中出血量、淋巴结清扫总数、肠系膜下动脉根部淋巴结清扫数量及其阳性率、术后排气时间、住院时间比较差异均无统计学意义(均P>0.05),与尤小兰等[9]报道一致。张鲁阳等[10]通过对103例行腹腔镜直肠癌根治术患者进行对照试验,也发现保留LCA组与不保留LCA组比较,淋巴结清扫总数、肠系膜下动脉根部淋巴结清扫数量及其阳性率、术中出血量、术后排气时间、住院时间比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。屈景辉等[11]也发现腹腔镜直肠癌根治术中不保留LCA的高位结扎和保留LCA的低位结扎比较,手术时间、术中出血量、末端回肠造口情况、术后排气时间、肠系膜下动脉根部淋巴清扫数与淋巴结转移率方面比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。说明保留LCA与否对手术相关指标影响不大,并能获得相似淋巴结清扫效果,与本研究的结果相一致。腹腔镜直肠癌根治术目前常用入路仍是以肠系膜下动脉根部或骶骨岬为解剖标志的中间入路,因先解剖暴露肠系膜下动脉、腹主动脉,故更便于行高位结扎,而保留LCA可能需额外的手术时间。而本文结果显示,保留LCA组相对于不保留LCA组并未明显延长手术时间,与成军等[12]研究结果一致,可能是样本数量较少造成的。

本研究结果显示,两组术后吻合口漏发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。而44例不保留LCA者中有4例患者准备接受近端结肠荷包缝合时发现存在肠管缺血性表现,较保留LCA组多,提示保留LCA的结肠残端血供更加丰富。吻合口漏属腹腔镜直肠癌根治术后常见并发症,受患者年龄、性别、肿瘤距肛门距离、术中失血量等因素影响,其中吻合口血供差、吻合口张力高属高危诱因[13-14]。而肠系膜下动脉低位结扎保留LCA及其上升支,为近端结肠残端提供充足的血液供应。有研究[15]指出,术中采用血管多普勒技术探查近端结肠残端血供状况,也发现保留LCA后结肠残端血供优于不保留LCA者。笔者认为,单纯边缘血管供血仅需满足吻合口愈合最低血供,不保留LCA对吻合口漏发生率并无明显影响。

另外,本研究发现,保留LCA组未出现因低位结扎致吻合口过高张力而游离脾曲情况,多因腹腔镜技术视野及空间良好,基于助手对抗牵拉下术者能顺利沿着Toldt’s间隙,自上游离降乙状结肠,便于无张力吻合。临床实践中保留LCA后因结肠残端血供丰富,可规避因非肿瘤因素而行结肠过多切除,若LCA未保留,可能因血供原因增加上切缘,对无张力吻合不利。此外,本研究发现,保留LCA组有4例吻合口出血,可能与吻合口血供更加丰富有关。而盆腔自主神经损伤也是直肠癌根治术后常见并发症,本研究中,两组尿潴留发生率差异并无统计学意义,提示保留LCA与不保留LCA的直肠癌根治术在自主神经保护方面并无明显差异,关于此结论尚需更多临床报告证实。

本研究结果显示,术后随访3~48个月,两组局部复发率、肝转移率、累积生存率比较差异均无统计学意义(均P>0.05),证实腹腔镜直肠癌根治术中与不保留LCA相比,保留LCA对近期疗效并无明显影响。戴兵等[16]通过对行腹腔镜治疗的78例直肠癌患者进行对照研究,发现保留LCA组(低位结扎)5年生存率为75.0%,与保留LCA组(高位结扎)的71.1%并无明显区别,这一结果与本文相似。笔者推测其原因,肠系膜下动脉根部淋巴结转移风险相对较低,临床实践中LCA保留与否,均会清扫可疑阳性淋巴结。但也有报道认为采用不保留LCA的高位结扎能更广泛切除肠系膜淋巴引流,提高患者术后生存率,降低复发率,关于此结论还需今后深入观察[17]。

综上所述,腹腔镜直肠癌根治术中保留LCA可完成与高位结扎同样彻底的淋巴清扫,对手术时间、术后并发症发生率并无明显影响,且近端结肠血供更好,吻合口血供更佳,临床应引起足够重视。但本文因样本量偏小,观察时间较短,研究结果可能存在一定偏倚,有待今后进一步深入研究。