儿科护理中不良事件发生原因及预防路径研究

孙静 乔艳 孔令凤

【摘要】目的:研究儿科护理中不良事件的发生原因,以及有效预防路径。方法:采用回顾性分析方法,对不良事件引发原因与类型综合研究,根据引发原因探讨预防措施。结果:护理中不良事件发生原因中,与护理工作人员职称存在关联,需要加强专业培训与规范化管理,预防不良事件发生。结论:儿科护理中,加强专业化培训与沟通,对提升护理质量至关重要,也是日常儿科护理工作中需要强化的部分。

【关键词】儿科护理;不良事件;发生预防路径

【中图分类号】R181.3+2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-6851(2019)08-120-01

1 研究资料

研究选择本院儿科2018年6月至2018年12月之间产生的86起不良护理事件,进行原因以及对策研究。其中护理人员被投诉共有28起,静脉注射用药错误7起,静脉注射药物遗漏12起,医嘱告知错误6起,病情恶化观察不准确,导致治疗延误6起。不符合操作程序开展护理8起,治疗过程中超前记录导致治疗错乱7起,手术器械准备与实际需求不符合6起,患者坠床1起、其它操作违规行为共5起。其中发生不良事件的相关护理人员,共有63人,其中实习护理人员13人(39.3%),护士34人(21.4%),主管护师7人(12%),护师9人(27.3%)。工作时长6个月—12年不等。

2 研究方法

2.1 回顾性研究

通过回顾性研究方法,对儿科发生不良事件原因进行分析,并对所上报的内容进行汇总。根据所上报了解的不良事件严重程度进行等级划分。

2.2 不良事件等级划分基础

根据护理工作开展中不良事件的系相关管理规定,对不良事件进行等级划分。首先是0级,表现相关不良事件已经存在发生的隐患,但在具体发生前按照管理流程被制止。Ⅰ级:不良事件在护理工作中已经发生,但并没有造成严重的影响。发现后已经停止。Ⅱ级:护理中不良事件发生并且造成轻微的伤害,但并没有对患者造成生命威胁。Ⅲ级:护理中的不良事件,造成了中度生命体征改变影响,需要继续临床观察,并采取次要的处理措施。Ⅳ级:护理中的不良事件,对患者生命体征造成严重影响,并且患者生命体征也产生了明显变化,需要采取紧急抢救措施,并根据患者的临床反应升级护理等级。

2.3 统计学分析

使用SPSS22.0软件进行统计学分析,使用x2表示检验结果,其中P<0.05视为具有统计学分析意义。

3 结果

3.1 不良事件的主要原因

将护理中所产生不良事件的原因总结为表1.

根据以上表格中分析结果的观察可以发现,导致不良事件的发生原因中,管理问题以及培训因素,在其中造成的影响最为严重。医生嘱托、自律意识、操作因素以及其他因素在其中占据的比例相等,均为6.98%。

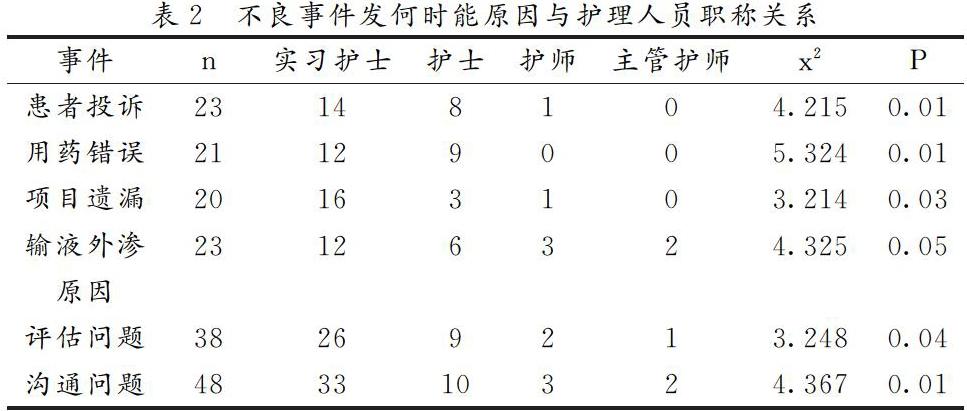

3.2 不良事件与护理人员职称关系

将护理过程中,不良事件发生类型、发生原因与护理人员职称之间的关系,整理为表2。方便进行工作经验因素在其中影响的观察。

经过分析可以判断,不良事件发生中,实习护士的发生比例最大,其次为普通护士,其中护师与主管护士,在其中占有的比例最小。可见不良事件的发生因素中,与工作人员职称有着极大关系。

4 討论

4.1 不良事件发生原因

儿科护理相比于常规的成人护理,存在一定沟通难度,因此在护理工作开展中,更应该从管理以及沟通角度加以强化。通过表1与表2中的结果对比可以发现,实习护士发生不良事件的比例最大,造成不良时间的主要原因为沟通问题。儿科护理中自身存在一定沟通难度,实习护理人员缺乏工作经验,导致最终在工作任务开展中,护理服务质量受到影响。

4.2 不良事件预防路径

护理工作中预防不良事件产生,首先需要加强护理人员专业培训以及管理,提升实习护士以及护理的沟通服务能力,形成严谨完善的管理流程,护理工作严格按照流程开展,可以避免相关违规操作以及自律意识不足的问题[1]。护理管理者应在重视护士整体的风险意识和综合素质提高的同时,加强重点人群和重点时段的管理,关注儿科这一特殊群体。加强优质护理服务工作的内涵建设,改革护理人员排班模式,按照患者的需求实施弹性排班,真正落实临床基础护理和专科护理工作,为患者提供安全、优质、高效的护理服务,是降低不良事件发生率的有效途径。采取护理人员分级管理制度,根据不同级别护理人员,不良事件发生几率最大的部分,进行重点管理控制,并构建完善的患者评估反馈体系,根据患者反馈,及时对接下来的护理工作控制调整,从而达到最佳护理效果[2]。

参考文献:

[1]安丛丛, 王欣. SHEL模式在神经内科护理不良事件原因分析中的应用[J]. 当代护士(上旬刊), 2018, 25(5):19-21.

[2]缪红, 董承颜. 持续护理质量改进在儿科门诊护理风险管理中的应用[J]. 医学临床研究, 2018, 35(3):612-614.