新型大学绿色生态校园规划设计研究

胡慧芬,金月珠

(浙江树人大学,浙江 杭州 310015)

“绿色校园”是我国“科教兴国”和“可持续发展”基本战略的具体体现。随着我国可持续发展战略的不断推进,习近平主席在十九大报告中提出 “绿水青山就是金山银山”,倡导全民投身于环保节能、绿色建筑和生态环境建设中。本文所指的绿色校园是学校在实现其基本教育功能的基础上,将以可持续发展理论为导向,在校园基本建设过程中将可持续发展思想纳入日常管理中,创设低碳环保的基本建设氛围,共同为社会的可持续发展作贡献。内容包括原生态环境利用、绿色建筑、环保节能和新型教学空间设计等方面。笔者此次主要以所在学校新校区一期工程为个案,从绿色建筑、生态校园、环保节能等角度对该校在绿色校园和生态校园等规划设计方面的情况进行分析研究。浙江树人大学新校区一期建设工程所建地块位于绍兴市柯桥区杨汛桥镇,一期规划设计用地面积约26.2 hm2,总建筑面积142 415 m2。

1 绿色校园规划设计特点与研究

1.1 充分利用原地块绿化环境规划建设生态校园

1.1.1 规划创建环境优美的生态校园

生态校园即运用生态学的基本原理与方法规划、设计、建设、管理及运行的人与自然关系和谐,各物种布局、结构合理且自然环境优良,物质、能力、信息高效利用且对环境友好的,集学习、工作、活动、休闲功能于一体的人工生态系统[1],浙江树人大学新校区一期就是朝着建设这样一个生态系统而努力。见图1。此次校园规划设计指导思想之一即提倡因地制宜,充分利用项目所在地块的基地绿化环境和自然水系,减少建设成本和社会资源消耗,倡导环保节能,规划建设成低碳环保、环境优美的绿色生态校园。绍兴柯桥区地处杭州湾南岸,会稽山北麓,是浙江有名的水乡,绿化环境一直呈现远山近水的良好状态,新校区所在地块现状水系柔和,绿树成荫, 通过规划设计梳理,场地内的原有河流作适当调整规划为护校河,并通过现有自然水系引流集中于校区中心位置布置为中心湖,再充分利用原有绿化苗木,结合在护校河各水面规划的小桥、平台,与设计的庭院、书院互相组合,形成环形的景观绿带,与校区中心湖水相辅相成,曲水流觞,相得益彰。水元素的保留既体现了绍兴作为浙江著名水乡这个特色的历史积淀,同时也为整个校园增加了一份灵气,丰富了校园文化内涵。

图1 浙江树人大学绍兴校区一期建设工程总平面图

1.1.2 充分融入当地文化,提升校园文化内涵

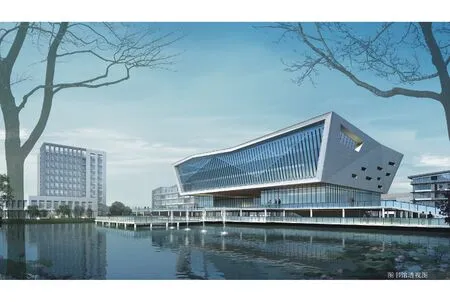

此次新校区规划设计时充分考虑融入绍兴当地文化。绍兴是文物之邦、名人之乡,有着深厚的历史文化底蕴,在绍兴规划新校区能很好地延续学校“崇德重智、树人为本”的树人校训和绍兴地域文脉,建设杭州拱宸桥和绍兴杨汛桥“双桥联姻”、传统与现代共生的人文校园,呼应“鲁迅回家,树人回家”的设计主题,通过设计充分表达了具有地域文脉的建筑内涵,书院、流水、双桥的设计运用体现的不仅仅是一种单体的形式,它同时强调的是一种包含庭院景观、小桥流水、亲水平台和各色院落建筑的场所集群概念,这符合当代新型大学校园从单纯追求建筑和空间之大,转向人文内涵和空间层次建设的整体趋势。整个项目规划设计了绿化空间地面,空中的立体绿地及庭院绿化,可变空间内的移动绿化,既为学生提供优质的休憩交流空间,又低碳节能。置身于校区内感觉地势平整,绿树茵茵,水流潺潺,环境宜人。设计因循绍兴书香院落的历史文脉,延续浙江传统聚落的空间格局,结合了现状河流水系,以“曲水书院”的设计概念来确立本项目的校园空间和建筑意向,通过对于任务功能的解读和重组,整个方案打散了建筑尺度,对边界复杂的场地进行了梳理和还原。场地及周边的自然景观也因“曲水书院”的整体场景意向得以再组织,得到了保留和再生。项目周边及城市道路与内部原有水系,对地块界限进行了自然划分,充分利用用地界线弯曲、不规则的先天地形优势,将“三味书屋、百草园、鲁迅故居”这一布局意向进行拓扑变换,以多轴线的方式弱化仪式性空间,建筑群以标志性建筑——图书馆、景观湖为中心,发散设置。校区内主要机动车道与沿河景观绿带环绕其中,配合三条建筑轴线,形成教学科研区、学生生活区、体育运动区和文体活动区等四大功能区块。处于校区主轴线上的图书馆在体型上结合场地布置,临湖而筑,借用“桥”的建筑意向,底部三层层叠而上,中间局部通透与水面形成对话,在水中落下倒影,水波浮动,倒影跳跃。见图2。上部三层造型还融入绍兴柯岩的“石”文化,带来很强的视觉冲击力,富有当地人文气息,从而形成内静外动,紧密联系,相辅相成。

图2 图书馆透视图

1.2 遵循新型教学理念,规划探索具有复合、可变的建筑内部空间

当代新型大学规划设计对于场所的诗意构筑和营造正逐渐取代传统的仪式性空间布局,教学方式也由填鸭式教学逐渐转向小班化引导式教学方式。因此,建筑内部空间的传统教学空间布置也慢慢向可自由组合、便于讨论的小班化教学空间转变,这是新型大学校园建设有别于传统大学的布局设计方向。新型大学提倡建筑与环境的和谐共生,空间与尺度的辩证统一,功能与模式的复合创新,突破单纯建筑形式的演绎,这也是当下校园规划设计的焦点。本次浙江树人大学新校区一期在建筑内部空间的设计上结合师生教学的实际情况作了空间变化的大胆探索和尝试。

1.2.1 空间转换可变满足个性化学习需求

信息技术的飞速发展改变着今天的“教”与“学”。本次规划考虑到由于技术的发展与运用,在教育系统中产生持续变化,传统的课堂教学模式无法给予当代大学生足够的竞争力;加上从小学到初中小班化教学、高中选课走班等不同教学方式方法的创新改革,均从发展学生个体素质的角度出发进行调整,为之配套的建筑空间也进行了改革调整,到了大学阶段也必须在具备新世纪所需掌握的知识和技能的同时更需要延续培养更多的创新创造意识,因此本次设计对于新型大学内部空间进行专题研究,在充分征求教务部门、相关学院教师学生的意见和建议的基础上,对教学单体建筑内部空间进行了大胆的尝试,创新空间规划设计,充分综合新的教育理念,精心设计作为物理环境支撑和配套建设的教育设施,各种不同的教学物理环境都围绕着一个共同的想法就是一种教学模式无法适应所有的学生,我们根据学生学习方法的不同,相应结合实际情况创新提供最大限度的学习模式与之配套,供学生自由选择。给当代大学生从建筑空间布置的角度给予不同教学方式的引导,起到积极的作用。同时,教学楼之间的平台、连廊等辅助空间能提供较好的可达性,方便师生在各种空间内自由转换,充分满足学生个性化学习的需要。

1.2.2 创新复合空间引导不同的学习模式

此次所提的复合空间是指在设计单体建筑内部空间时,功能划分考虑既满足基本要求又可根据实际情况进行适当调整的空间变换,同一空间能做到实时转换,功能上更全面,更能突出“以人为本”的设计理念。这种在功能和形式上可变的空间形式能很好地适应新型大学生,复合和可变功能的运用,提供了一种思维前瞻性,设计在满足学生学习交流的同时,还可以应对一种未来的不确定性。建筑内部空间的自由变换,以及透明教室、采光教室的运用,都带来了更加有趣、实用的学习方式。加上综合性、复杂性空间和新型教学单元的应用,可告别单一功能的教学用房,转而以系或学院为组团,组团内形成新的教学综合体,包含了各式教学空间、实验空间、图书室、交流休憩空间、信息交换点、健身房、办公室等多种功能空间的组合。相比传统单一功能教学用房,这些综合性复合空间的应用将引导师生之间开展不同的学习模式,为之提供相应的配套服务。整个项目布局设计将创造复合、可变、高效的教学、实验、科研、办公和休闲于一体的,适应信息化新时代的综合性教科建筑群,使建筑引导教育的作用得到充分的体现。

1.2.3 倡导场地空间的立体联动性

本次规划设计通过地形梳理,结合绍兴江南水乡、书院的建筑意向,将校园用地分为平台、庭院、廊桥、流水等立体多元的绿意空间。校园图书馆,依水而筑,布局自由,空间灵动,院落空间互为嵌套,不拘一格,移步换景。规则而又富有变化的多层平台,更为师生提供一个优美的交流、休憩、观景空间。教学实验楼分组布置,通过活动平台、桥廊连接,布局理性,不失变化。各单体错落有致,书院围而不合。通过南侧建筑预留的视线通廊,与南侧山景互相渗透,近则临水,远则望山。校园两侧运动场地,结合边界景观,收束了校园内部视线,避免了城市嘈杂因素对校园的干扰。建筑与山水共同构筑了诗意的人文生活学术之路。北侧学生公寓与大学生活动中心、师生食堂各自成院,借水取景。新校区室外景观环境和出入口广场设计强调适宜尺度的丰富变化,形成绿地景观、入口广场和建筑之间在空间尺度上的相互呼应,带来了全新的感觉,进一步增强空间立体联动性。

1.3 规划以人为本、高效便捷的立体交通组织体系

当代新型大学在校园规划设计时应坚持安全、适用、经济、美观的原则,整体交通组织体系根据项目所在地块外围和校园区域内实际情况进行规划设计,做到“以人为本”,充分发挥周边道路网的作用使人能够高效进入校内,并通过设计使整个校区形成高效便捷的立体交通体系,使其具有高度的可达性。此次新校区地理位置位于绍兴市柯桥区杨汛桥镇,毗邻杭州市,紧靠杭甬铁路和杭甬高速公路,104国道南复线、杭金衢高速公路穿越镇境,杭州市地铁5号线延伸段也在杨汛桥设置站点,区位优势独特,外围先天交通环境优越。项目西北侧为城市主要干道杨江大道,为项目提供了良好的对外交通条件。另外,根据场地外围交通与场地现状,考虑到未来校内人流的走向,在南侧大学路设置学校主出入口。主入口依据开放性大学设计,摒弃传统学院高大门头的阻断式设计手法,两侧种植绿荫树木,形成林荫大道,如此更好地与城市空间进行交流。次入口设置在北侧连接杨汛桥镇的主要通道杨江大道上,以方便师生日常生活;并结合食堂与后勤用房,便于组织后勤物流线,避免后勤流线与其他流线的冲突。西入口则设计成学校主要车行入口,临近教师公寓,作为教职工和二期食堂主要出入口,尽量避免车辆与学生人流的交叉,为建设一个优良的教育环境提供有力的支持。东侧入口则利用现有桥梁,为体育馆承接学校和地方各大赛事以及体育设备设施对外开放服务,并且避免较大的车流量对校园产生干扰。因此,整个校区交通组织设计“以人为本”,人流车流快慢相宜,互不干扰。

1.4 新校区绿色建筑设计实践研究

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材),保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。通俗地说就是消耗最少的地球资源,制造最少废弃物的建筑。此次浙江树人大学新校区一期规划建设在绿色建筑设计方面作了进一步探索实践。

1.4.1 合理采用建筑节能及屋顶绿化

首先,规划设计时建筑朝向基本南北向布置,避开主导风向,使得建筑在冬季最大限度地利用太阳辐射的能量,降低采暖负荷;夏季最大限度地减少太阳辐射并利用自然通风降温冷却,局部采用可调节遮阳,改善室内热环境,降低空调的制冷负荷;建筑靠外部分则设置可开启外窗,尽量利用自然采光及自然通风,建筑外墙、屋顶、架空楼板采取保温措施,外窗采用断热铝合金中空玻璃,玻璃幕墙采用中空低辐射玻璃。其次,在部分单体建筑物屋顶上规划设计了绿化景观,绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,且采用包含乔、灌木的复层绿化。建筑与建筑之间通过这些绿色平台,将地面绿化与屋顶绿化相呼应,形成立体景观效应,使绿化得到进一步渗透,为日常教学提供了丰富的景观资源,也能通过屋顶绿化的应用为炎炎夏日和建筑屋面之间增加一道绿色屏障,达到降低建筑物室内温度,节约电力能源的作用。另外,通过对绍兴地区水乡特色以及历史文化的理解,设计中运用的“石”文化、坡顶的建筑意向以及青砖的建筑表皮,根据每个区块不同的建筑功能,采用不同的屋顶种植不同绿化且结合立面效果,形成绿意盎然、现代时尚的校园风貌。

1.4.2 节能设施设备的设计运用

采用节水器具和设备,如坐便器采用3/6 L两级按钮,公建中的洗脸盆龙头采用感应式,小便斗采用感应式自闭冲洗方式等,以节约水资源。不同部门及不同性质的用水采用分别单独设水表计量(包括学生公寓冷热水的给水),热水系统设置智能用水管理系统, 用IC卡插卡取水使用等措施,加强用水管理,以利节水。屋面雨水排放采用有组织排水,雨水管将收集到的雨水汇集至室外适当位置的雨水下渗井,使雨水最大可能渗至地下。采用雨水收集装置,将建筑物屋面雨水通过管道汇集至雨水收集池,经过滤去除杂质后二次利用,用于景观用水、绿化浇灌及道路浇洒,中心景观湖补水也利用该雨水回收

系统。室外绿化浇洒采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式,提高雨水的渗透率,采用渗水性地面,最大程度地降低地面径流。各单体热水供应均采用节能环保的空气源热泵热水机组供应,使用清洁能源。部分建筑物地上6~9层给水由设在地下泵房的变频加压给水设备供水,节约能耗。水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。

1.4.3 照明系统节能控制措施

走廊、楼梯间、门厅、通道等公共场所的照明采用集中或分区、分组控制方式规划,以便于在白天自然光较强或深夜人员很少时,实现手动/自动方式控制一部分或大部分照明,以达到节电的目的;对大空间建筑,尽可能利用室外天然光的变化自动调节人工照明照度,所控灯列与窗平行,在保证达到设定的照度水平前提下,实现节电;地下室、公共场所、主门厅、礼堂、报告厅等场所采用先进的智能照明控制系统或BAS控制系统,通过调光和开关量控制满足不同功能的灯光场景控制需求,营造舒适的照明环境,延长灯管的使用寿命,又有利于节能和管理。楼梯间除疏散照明外,采用人体红外感应自动照明或节能自熄开关等措施,以达到节电的目的。疏散指示标志灯设计采用低功耗LED光源。

1.4.4 暖通节能设计方面

不同单体、区域根据功能情况设计不同空调形式,达到最佳的节能效果。所有空调通风设备均采用高效率设备,采用楼宇自动化控制手段。空调水系统所有末端设备设计装设带电动二通阀的温度控制器,以负荷调节流经设备的水量,保证室内温度的恒定。为保证空调水系统的水力平衡提高水系统运行的稳定性和降低水泵能耗,大型组合式空调箱采用带压差控制的电动二通一体阀。新风根据需要采用全热回收方式,热回收效率夏季大于55%,冬季大于60%。空气处理机回风新风门配套电动风门执行器,空调机组在过渡季节可以采用全新风运行,节省能耗。在过渡季节通过遮阳、外墙保温和自然通风尽可能减少空调的使用时间和空调系统的能耗水平。

2 结 语

十九大报告指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。”作为社会的重要组成部分的新型大学,校园基本建设倡导建设绿色校园、生态校园这项工作任重而道远,我们要用发展的眼光看问题看未来,校园建设在规划设计时就应把绿色理念贯穿于建设始终,在施工和运营中具体落实到位。相信在不久的将来,一座座低碳生态、融入自然、绿色环保、以人为本、彰显特色的当代新型大学校园将拔地而起。