“知人论世”在语文教学中的运用

胡静娴 吴敏

知人论世,是极其传统的一种教学策略。但从当下许多教师的教学设计和课堂实践来看,他们很容易陷入一种误区:不“知人论世”,学生就读不懂文章。这一认知误区导致了“知人论世”教学策略的僵化使用——即教师需要在课堂文本研读前将“知人论世”作为背景铺垫,帮助学生深入理解文本主旨等方面的内容。针对这一现状,本文拟从“知人论世”的源头说起,进行概念廓清,厘清选用条件,提供多种应用范例。

一、“知人论世”是什么?

追根溯源,在我国,“知人论世”最早在《孟子·万章下》中提出,只是最初的适用范围在于交友:

孟子谓万章曰:“一乡之善士,斯友一乡之善士;一国之善士,斯友一国之善士;天下之善士,斯友天下之善士。以友天下之善士为未足,又尚论古之人。颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也。”

孟子认为读古人的诗书就是和古人交友,只有了解其人其时才能读懂诗书,心领神会。到了明代,冯从吾在孟子“尚友”主张的基础上首次明确提出“知人论世”的观点。此后,“知人论世”逐渐成为世人广泛接受的读书颂诗方法,影响深远。

近代以来,“知人论世”逐渐进入文学批评范畴,与西方社会历史批评要求读者了解创作主体的社会历史空间和状态,考察作家与其所生活、创作的时代环境关系的主张相契合。在此基础上,现代文学研究者对“知人论世”进行深入阐释,如李泽厚、刘纲纪等人就提出:不知人论世,就无法了解诗的作者的时代和思想、生平,容易陷入主观臆断的尴尬境地。至此,“知人论世”成为了解读文本的有效途径之一。

如今,“知人论世”被引进语文阅读教学领域,成为一种广泛使用的教学策略。许多教师无论是在教学设计中,还是在课堂教学中,都会以“知人论世”指代作者及创作时代背景的介绍。可见,在语文阅读教学中,“知人论世”是一种狭义化的概念,“知人”包括研究、了解和理解作品作者的交游、政治遭遇、家世等生平经历;“论世”则指研究作品与它产生的时代背景。故笔者在本文的后续探讨中沿用“知人论世”的狭义化概念。

二、阅读教学一定要使用“知人论世”吗?

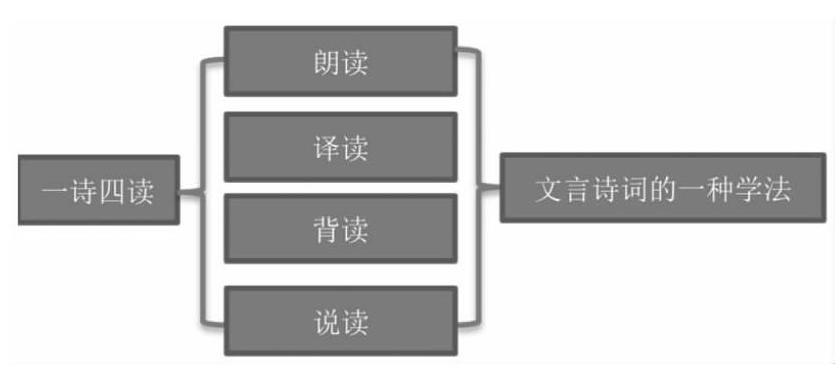

阅读教学未必要“知人论世”。以诗歌教学为例,以往大多数教师都认为一定要“知人论世”学生才能把握诗意,但事实上,有教师选用其他方法,撇开作者及作品的时代不谈,也能完成教学目标。例如余映潮老师在执教《律诗二首》一课时,大胆指导学生吟读、精心点拨学生译读、巧妙引导学生背读、创新设计说读,给学生揣摩诗意、探究诗境留下了很大的发挥创造空间。可见,“知人论世”作为阅读教学策略的一种,教师可以自行取舍。

只是教师选用与否需要考虑多种因素。其中,最重要的因素有三点,分别为课程标准、学情與文本核心教学价值。

1.课程标准

语文课程标准作为语文学科教育的纲领性文件,对教师应该教什么、学生应该学什么都作出了明确的要求。在阅读教学方面,课程标准不仅要求学生了解作家、作品的时代背景,还要求培养学生的思辨能力,多元解读能力。在2011年版《义务教育语文课程标准》中就明确提出:教师应加强对学生阅读的指导、引领和点拨,但不应以教师的分析来代替学生的阅读实践,不应以模式化的解读来代替学生的体验和思考。在2017年版《普通高中语文课程标准》中同样要求学生发展独立阅读的能力,努力从不同的角度和层面进行阐发、评价和质疑,对文本作出自己的分析判断。因此,对于语文教师来说,就不能将所有的课都局限于“知人论世”这种单一方式,而需要根据不同的教学目标与教学内容选择多样化的教学策略。

2.学情

教学需要有“对象感”。教学有效的标准就要看教学方法是否适合教学对象的特点,教学对象是否较好地理解并接受了知识,是否较熟练地掌握并能够运用技能。所以教师备课的一个重要环节就是“备学生”,考虑不同学段、不同层次的学生对这一内容的接受程度及需要程度。以《定风波》小、初、高同课异构为例,在小学阶段,以朗读和积累为主要教学目标,以朗读、注释、想象和猜想、印证等诗歌解读方法为教学内容,因此教师不需要“知人论世”;而在初、高中阶段,教学以抓住词前小序的关键句“余独不觉”为起点,解读词义、感受意境和诗情,挖掘古代文人“士”的情怀,因此教师需要介绍苏轼的生平经历及其所处的时代背景。因此,在学情不一样的情况下,“知人论世”是否有助于学生理解课文,决定着教师是否需要“知人论世”。

3.文本核心教学价值

上海师范大学郑桂华老师明确提出语文教师应该重点挖掘课文隐含的语文学习价值,重点训练学生对语言的感受能力和表达能力,重点完成语文课应该完成的教学目标,而适当弱化文本中可能隐含的其他教育价值。以《天上的街市》为例,有教师在以解读诗人情感为文本的核心教学价值时,在导读之后设计了了解作者的相关经历,朗读品味诗歌情感的教学环节。与之相反的是,洪镇涛老师以语感教学为理念所设计的《天上的街市》一课,就引导学生通过反复朗读品味诗歌的语言之美,进而理解诗情。整个教学过程中,并不涉及对作家经历及作品时代背景的介绍。

事实上,“知人论世”的最终意义在于帮助学生更好的理解作品流露出的思想感情,以及呈现出的文化底蕴。当教师认为一篇课文的语文核心价值包括上述内容时,则可以选用“知人论世”,反之,当文本的语文核心价值在于论证方法、品味语言等方面时,则不需要“知人论世”。

三、“知人论世”只能在课堂文本研读前使用吗?

事实上,笔者承认知人论世在课堂文本研读前使用具有一定的合理性。有些文本,如果不事先对作者的生平经历及作品的创作背景进行介绍,学生就无法快速地进入文本,准确地理解文本内容。如讲授《酬乐天扬州初逢席上见赠》一课,如果不告诉学生刘禹锡与白居易以诗作互赠的交往经历,就无法准确理解诗题;如果不告诉学生刘禹锡的贬谪经历,学生可能无法理解诗人被贬谪多年的无限心酸与愤懑不平。