棉籽及棉籽相关产品中黄曲霉毒素B1含量的测定及迁移规律分析

杨伟国,钱建瑞,袁 瑞,孟祥国,宋建峰

(1.晨光生物科技集团股份有限公司,河北 邯郸 057250; 2.河北晨光检测技术服务有限公司,河北 邯郸 057250)

黄曲霉毒素是由真菌黄曲霉和寄生曲霉产生的一组强的次生代谢产物,尤其是黄曲霉毒素B1,是目前发现的真菌类中毒性最大、污染范围最广的毒素之一[1]。近年来黄曲霉毒素污染事件的发生,已引起世界各国及消费者对食品安全的关注[2-3]。黄曲霉毒素的检测方法主要包括薄层色谱法(TLC)、高效液相色谱法(HPLC)(液液提取和固相提取)、微柱筛选法、酶联免疫吸附法(ELISA)[4-7]。高效液相色谱法测定黄曲霉毒素是目前国际上普遍采用的定量和确认的分析方法,但用于棉籽及棉籽相关产品中黄曲霉毒素的研究鲜见报道。

我国是棉花种植大国,棉籽作为棉花加工的副产物来源丰富。棉籽中含有油脂和蛋白,是重要的油料及饲料原料[8]。棉籽相关产品主要包括棉壳、棉籽蛋白和棉籽油。棉壳主要用于菌类培养及牛羊等饲养用原料;棉籽蛋白作为单一饲料,应用于整个饲料行业;棉籽油作为食用植物油,直接面对终端市场。

棉籽在采摘、晾晒、贮藏、运输、加工等过程中,由于环境条件及水分控制等问题,极易引起霉变及霉菌毒素污染[9-10],因而棉壳、棉籽蛋白、棉籽油中极有可能由于加工过程中的毒素迁移而被污染。GB 2761—2017《 食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》和 GB 13078—2017《饲料卫生标准》分别对棉籽油、棉籽相关产品黄曲霉毒素B1做了限定。本文采用GB/T 30955—2014《饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》并优化其前处理方法,对棉籽及其相关产品的黄曲霉毒素B1进行测定。 通过优化后的方法,开展棉籽相关产品加工过程中黄曲霉毒素的监测与控制研究,明确黄曲霉毒素B1在棉籽加工过程中的含量变化、迁移规律,为开发黄曲霉毒素控制技术提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 原料与试剂

棉籽,产地A、B。棉籽蛋白:棉籽经剥壳、压坯、提油后的黄色粉末。棉籽油:棉籽经剥壳、压坯、提取、浓缩、碱炼后的浅黄色液体。以上样品均由晨光生物科技集团股份有限公司提供。

黄曲霉毒素B1标准品(纯度>99%),美国Sigma公司;甲醇、乙腈,色谱纯,美国Fisher公司;磷酸氢二钾、氯化钠、磷酸二氢钾、碘、浓盐酸,分析纯;氯化钾,优级纯;实验室用水均为Milli-Q超纯水。

1.1.2 仪器与设备

1260高效液相色谱仪(配荧光检测器),美国Agilent公司;柱后衍生系统,美国Pickering Laboratories公司;岛津分析天平;免疫亲和柱(黄曲霉毒素B1),北京华安麦科生物技术有限公司;玻璃纤维滤纸(直径110 mm,孔径1.5 μm),英国GE Healthcare公司;Master-S UVF超纯水机,上海和泰仪器有限公司;0.22 μm针式过滤膜,上海安谱科学仪器有限公司;调速多用振荡器,江苏金坛市中大仪器厂;数控超声波清洗机,济宁天华超声电子仪器有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 使用溶液及标准溶液制备

磷酸盐缓冲溶液(PBS):称取7.9 g氯化钠、1.8 g磷酸氢二钾、0.24 g磷酸二氢钾、0.2 g氯化钾,900 mL水溶解,然后用浓盐酸调节pH至7.0,最后用水稀释至1 000 mL,保存于4℃备用。

10%甲醇-PBS:取10 mL甲醇,加入PBS并定容至100 mL。

黄曲霉毒素B1标准储备溶液:将黄曲霉素B1标准品用甲醇配制成13 μg/kg的标准储备溶液,保存于4℃备用。

柱后衍生溶液:称取0.5 g碘,溶解于100 mL甲醇后,加纯水定容至1 000 mL,以0.45 μm的尼龙滤膜过滤,充入氮气避光保存。

1.2.2 色谱分离条件

ODS C18 色谱柱(100 mm×4.6 mm,5 μm);进样量100 μL;柱温40℃;流动相为乙腈-甲醇-水(体积比22∶22∶56)溶液;流速1.0 mL/min;激发波长360 nm,发射波长440 nm。

1.2.3 柱后衍生化条件

衍生溶液为体积分数10%甲醇溶液(含0.05%碘);泵洗液为体积分数20%甲醇溶液;衍生溶液流速0.3 mL/min;衍生反应温度95℃。

1.2.4 样品预处理

1.2.4.1 提取

棉籽蛋白样品混匀后用高速粉碎机粉碎,过0.25 mm分析筛。棉籽样品混匀后用高速粉碎机粉碎,过2 mm孔径试验筛。称取5 g样品,加一定量溶剂,采用一定的方式提取,用普通滤纸进行过滤,收集滤液至250 mL玻璃锥形瓶中;移取5 mL滤液至50 mL容量瓶中,用PBS定容;将稀释液用玻璃纤维滤纸过滤至三角瓶中。

1.2.4.2 净化

取1.2.4.1稀释液10 mL,加入免疫亲和柱(流速1 mL/min);液体彻底排净后,加入5 mL 10%甲醇-PBS(或纯水)洗涤2次(流速3 mL/min);弃去洗脱液,加入1 mL甲醇,孵育2 min(流速1 mL/min);收集洗脱液,摇匀。

1.2.5 样品测定

将1.2.4.2洗脱液过0.45 μm有机滤膜,进行高效液相色谱分析。每次进样100 μL,重复2次,记录色谱峰面积,利用标准曲线(y=321.91x+1.234,R2=0.999 9)计算样品中黄曲霉毒素B1含量。

2 结果与讨论

2.1 提取条件的优化

2.1.1 提取方式优化

以不同提取方式为探究因素,利用高效液相色谱对同一产地、同一批次的棉籽蛋白进行黄曲霉毒素B1含量的测定,结果见表1。

由表1可以看出,不同提取方式对棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1的检测结果有较大的影响。其中超声30 min提取方式得出的黄曲霉素毒素B1含量值最高,故确定最优提取方式为超声30 min。

表1 不同提取方式下棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1含量

2.1.2 提取溶剂优化

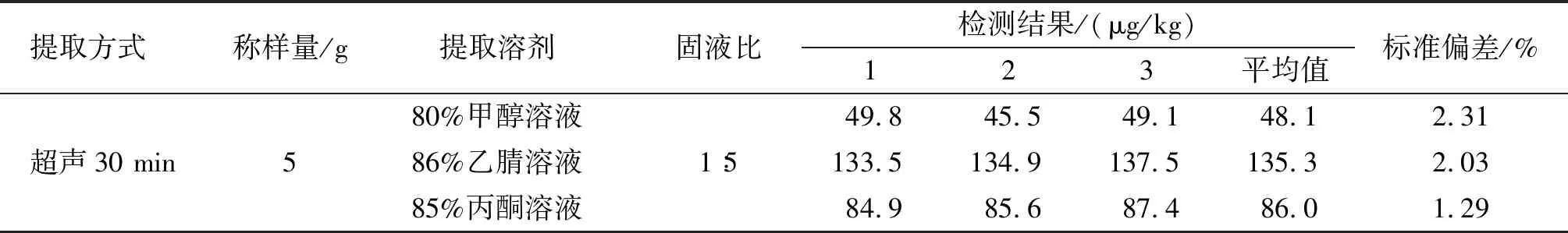

根据相关文献资料可知,黄曲霉毒素B1萃取溶剂较多,有80%甲醇溶液、85%丙酮溶液和86%乙腈溶液等。以不同提取溶剂为探究因素,利用高效液相色谱对同一产地、同一批次的棉籽蛋白进行黄曲霉毒素B1含量的测定,结果见表2。

表2 不同提取溶剂下棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1含量

由表2可以看出,不同的提取溶剂对棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1检测结果有很大的影响。其中,提取溶剂为86%乙腈溶液的检测结果分别为80%甲醇溶液检测结果的2.81倍,85%丙酮溶液检测结果的1.57倍。由此可知,86%乙腈溶液提取效果最好,而80%甲醇溶液提取效果远弱于其他两种溶剂,故确定最优提取溶剂为86%乙腈溶液。

2.1.3 固液比优化

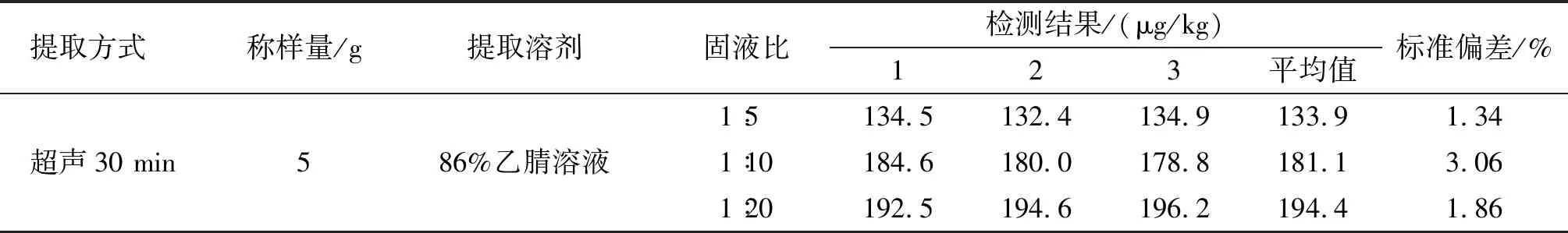

固液比不同,样品提取过程中的浸润状态不同,最终黄曲霉毒素B1检测结果也会有很大不同。以不同固液比为探究因素,利用高效液相色谱对同一产地、同一批次的棉籽蛋白进行黄曲霉毒素B1含量的测定,结果见表3。

表3 不同固液比下棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1含量

由表3可以看出,固液比1∶20提取效果高于固液比1∶5和1∶10。继续增大固液比提取可能会更充分,但考虑溶剂成本及毒性因素,确定最优固液比为1∶10。

2.1.4 超声时间优化

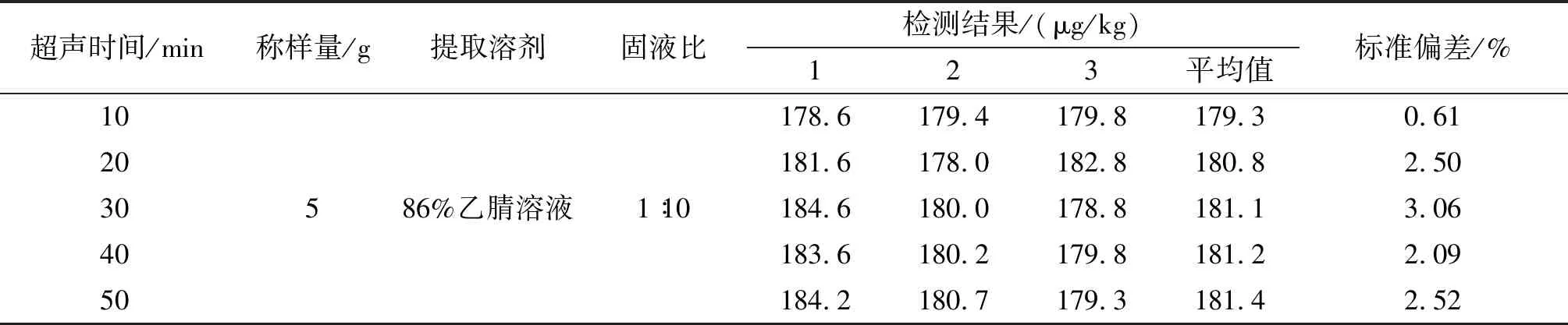

超声时间不同,样品与提取溶剂作用时间不同,从而导致黄曲霉毒素B1的提取效率不同。以不同超声时间为优化因素,利用高效液相色谱对同一产地、同一批次的棉籽蛋白进行黄曲霉毒素B1含量的测定,结果见表4。

由表4可以看出,黄曲霉毒素B1检测结果随超声时间的延长而增大,但增大幅度较小。因此,在满足实际检测需要下,考虑检测时效性,确定最优超声时间为10 min。

2.2 方法稳定性和准确性验证

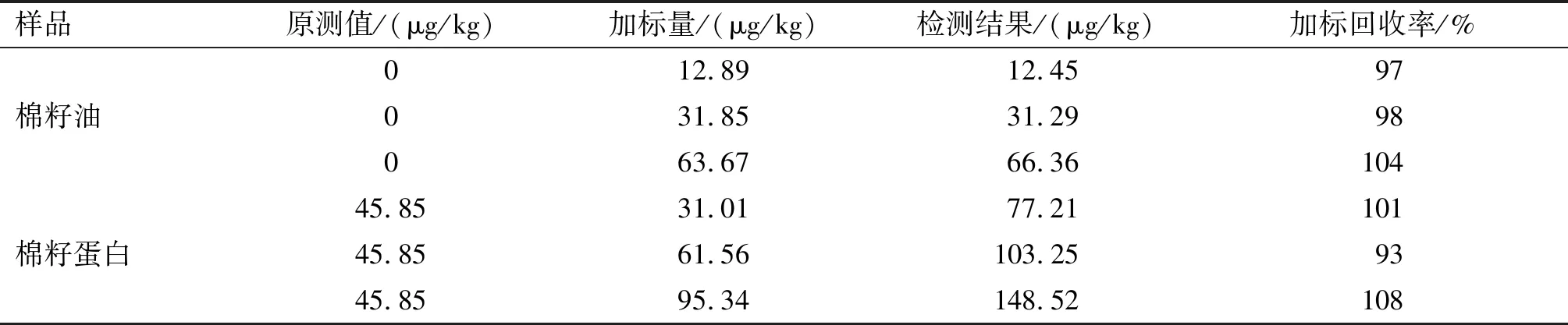

针对2.1探究确定的棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1提取方法进行重复性验证,以证明新方法具有实际检测应用性。取批号为1805002M的棉籽蛋白,按照2.1提取条件进行日内和日间重复性验证,结果见表5。选取棉籽蛋白和棉籽油2种已知结果的产品,加入适当浓度的标样,测定加标回收率,结果见表6。

表4 不同超声时间下棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1含量

表5 方法稳定性验证

表6 方法准确性验证

由表5和表6可以看出,本文2.1建立的棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1提取方法,检测重复性较好,日内精密度在1.82%~4.41%之间,日间精密度为6.00%,样品加标回收率在97%~108%之间,可满足日常实际检测及质量控制需求。

2.3 棉籽及棉籽相关产品中黄曲霉毒素B1的迁移规律

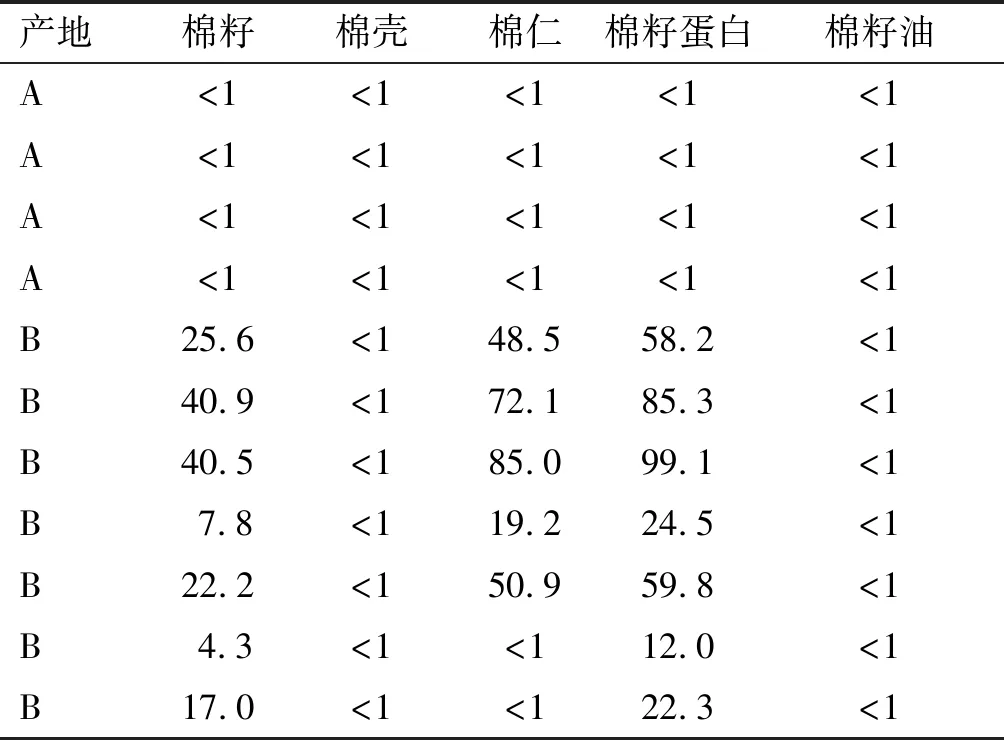

对A地区及B地区多批次棉籽样品进行仁壳分离,并利用本文建立的测定方法分别对棉籽及其相关产品的黄曲霉毒素B1含量进行检测,结果见表7。

表7 不同来源棉籽及棉籽相关产品中 黄曲霉毒素B1含量 μg/kg

由表7可以看出,不同来源的棉籽中黄曲霉毒素B1含量差异较大,A地区棉籽中黄曲霉毒素B1含量较低,B地区棉籽中黄曲霉毒素B1含量偏高。不同来源棉籽仁壳分离后的黄曲霉毒素B1主要集中在棉仁中。A地区和B地区棉仁生产的棉籽油中均未检出黄曲霉毒素B1(<1 μg/kg示为未检出,下同),A地区的棉籽蛋白中未检出黄曲霉毒素B1,而B地区的棉籽蛋白中黄曲霉毒素B1含量在12.0~99.1 μg/kg。

根据表7,A地区棉籽中未检测出黄曲霉毒素B1,棉壳和棉仁中也均未检出。B地区棉籽中均检测出黄曲霉毒素B1,且黄曲霉毒素B1含量差异较大,但在棉壳中均未检出黄曲霉毒素B1,除2个样品外,其余样品对应棉仁中黄曲霉毒素B1的检测值为棉籽中的1.76~2.46倍。B地区棉籽中均检测出黄曲霉毒素B1,但仁壳分离后的棉壳和部分棉仁中未检出。这可能是因为黄曲霉毒素在棉籽中分布非常不均匀,取样混样阶段无法完全消除不匀等因素,很难保证同一批次棉籽黄曲霉毒素含量在同一个水平上。由此可以确定黄曲霉毒素B1在B地区棉籽中主要分布在棉仁中。

经分析,B地区棉籽成熟期正值夏秋季,温湿度均适宜,导致容易感染黄曲霉,产生黄曲霉毒素。有关研究介绍,黄曲霉一旦在果仁上繁殖,由于果仁的蛋白质等丰富营养条件可迅速产生黄曲霉毒素,而其他部位如棉壳等则不易产生。而A地区属温带大陆性气候,具有夏季干热、冬季干冷的特点,且光线充足,太阳辐射总量全年为5 000~6 490 MJ/m2,紫外线较强不适宜黄曲霉的生长及毒素的产生,故A地区产棉籽在生长期间是很少有黄曲霉及毒素产生的。

B地区棉籽加工的棉籽蛋白中均可检测出黄曲霉毒素B1,但棉籽油中均未检测出。经分析,黄曲霉毒素易溶于醇类溶剂,棉籽蛋白是由棉仁经过预处理、浸出、粉碎后得到的产品,由于棉仁中含有黄曲霉毒素B1,故在生产中易富集于棉籽蛋白中。而棉籽油是棉仁经过浸出、精炼后得到的产品,可能一方面是迁移量较少,一方面碱炼和水洗过程中能够去除大部分黄曲霉毒素B1,故未检测出黄曲霉毒素B1。由此可见,从棉籽原料生产至棉籽蛋白和棉籽油的过程中,黄曲霉毒素B1主要迁移至棉籽蛋白中。

3 结 论

本文建立了棉籽及棉籽相关产品中黄曲霉毒素B1的测定方法。将样品混合均匀粉碎,称样量5 g,提取溶剂为86%乙腈溶液,固液比1∶10,超声提取10 min,提取液经免疫亲和柱净化,再进行高效液相色谱分析。经日内和日间重复性验证可知该方法完全可满足日常实际质量控制需求。

不同产地的棉籽因气候因素影响,受黄曲霉毒素污染的水平差异较大。棉籽中棉仁是黄曲霉毒素的主要分布位置。受黄曲霉毒素污染的棉籽在加工过程中,黄曲霉毒素B1会由棉籽中迁移至棉仁中再迁移至棉籽蛋白中,而棉壳、棉籽油几乎不会受到污染。因此,为防止棉籽蛋白产品中黄曲霉毒素超标,应加强对棉籽原料的检测和控制,已经被污染的原料,可在加工过程中通过黄曲霉毒素脱除技术进行脱除,确保棉籽蛋白产品的黄曲霉毒素B1含量符合国标要求。

——全棉籽的加工与利用