每日唤醒执行量表在机械通气镇静肺结核患者中的临床应用

吴青青 宋丽君 章琳

肺结核是结核分枝杆菌侵入肺脏而引起的,在疾病进展中可出现多种并发症。呼吸衰竭作为肺结核较严重的并发症之一,其致残率和致死率均较高,在临床治疗中日益受到临床医生的重视。由于机械通气可有效缓解患者缺氧及二氧化碳潴留症状,已成为治疗过程中必不可少的治疗方法[1];但有文献认为,机械通气会增加机体耗氧量和加快代谢率,且可加速结核分枝杆菌扩散并引起呼吸机相关性肺炎、咯血、气胸等并发症[2]。对于使用呼吸机辅助治疗的患者,为降低机体氧耗和代谢[3],临床上常使用镇静剂使患者处于安静状态,但过度镇静又会诱发患者昏迷、呼吸抑制、撤呼吸机困难等问题[4];为有效防止这一问题的出现,每日唤醒策略被用作机械通气的“捆绑”治疗措施[5],其临床意义已被国内外大量文献所报道;但同时也指出,目前每日唤醒策略临床执行率较低[6]。为进一步明确机械通气对患者治疗的意义、镇静剂使用的安全性,以及每日唤醒策略对避免过度镇静的发生、提高肺结核机械通气镇静患者护理质量的意义,本研究结合临床实际情况,将自行设计的《每日唤醒执行量表》(简称“《唤醒量表》”)应用于肺结核机械通气患者,为规范临床护理及治疗路径提供依据。

对象和方法

一、 研究对象

搜集2017年1—6月(《唤醒量表》实施前)浙江省中西医结合医院结核监护室收治的经临床综合诊断确诊为肺结核的127例患者,其中92例患者并发Ⅱ型呼吸衰竭,排除2例并发肺外结核、1例妊娠、4例使用机械通气时间<24 h、5例营养风险筛查量表(NRS 2002量表)[7]评分≥2分、16例急性生理学和慢性健康状况评分系统Ⅱ(acute physiology chronic health evaluation,APACHE-Ⅱ)[8]量表评分>15分、15例因病情加重不适用每日唤醒的患者后,对纳入的49例患者采用数字表法随机选取30例作为对照组。其中男22例,女8例;年龄18~96岁,平均(59.43±21.29)岁。

按照相同方法搜集2017年7—12月(《唤醒量表》实施后)结核监护室收治的142例经临床综合诊断确诊的肺结核患者,其中110例患者并发Ⅱ型呼吸衰竭,排除3例并发肺外结核、2例精神障碍、1例心肺复苏后、5例从外院转入时已接受镇静剂治疗的患者,以及7例使用机械通气时间<24 h、1例年龄<18周岁、3例NRS 2002量表评分≥2分、16例APACHE-Ⅱ量表评分>15分、10例因病情加重不适用每日唤醒的患者后,对纳入的52例患者采用数字表法随机选取30例作为观察组。其中男25例,女5例;年龄18~91岁,平均(60.57±19.84)岁。两组患者一般资料比较见表1。

二、纳入及排除标准

1.纳入标准:(1)参照《WS 288—2008肺结核诊断》[9]标准,经临床综合诊断确诊为肺结核患者;(2)符合《呼吸内科诊疗常规 (2012年版)》[10]中对Ⅱ型呼吸功能衰竭诊断标准的患者;(3)年龄≥18周岁的患者;(4)持续使用机械通气时间≥24 h的患者;(5)NRS 2002量表评分在0~2分的患者;(6)APACHE-Ⅱ量表评分≤15分的患者;(7)经医院医学伦理委员会审核批准,所有入选患者均签署知情同意书。

表1 主要临床资料在两组患者中的分布情况

注NRS 2002:营养风险筛查量表评分;APACHE-Ⅱ:急性生理学和慢性健康状况评分系统Ⅱ

2.排除标准:(1)病情加重不适用每日唤醒的患者;(2)因肺外结核、妊娠、精神障碍、镇静药物过敏、既往应用过镇静药物、心肺复苏后、严重器官功能障碍而无法进行机械通气的患者;(3)从外院转入时已接受镇静剂治疗的患者。

三、《唤醒量表》简介

1.《唤醒量表》的编制:借鉴刘敏和冯其梅[11]对机械通气镇静患者每日唤醒核查表的设计及临床应用的研究和德尔菲法(Delphi),由研究专家组自行编制。

2.《唤醒量表》的信度和效度:通过2次邮件发送问卷的方式咨询相关专家,根据专家意见对问卷进行逐条修改,修改后进行初步的预实验,对调查表的信度与效度进行评价,得出量表的内部一致性系数(Cronbachα)为0.72,内容效度为0.84,提示量表具有良好的内部信度与内容效度。其中,第1次专家咨询发放问卷18份,收到回复15份;第2次专家咨询发放问卷15份,收到回复15份;两轮咨询问卷回收率分别为83.33%(15/18)和100.00%(15/15),即专家积极系数[12]分别为83.33%和100.00%,专家权威程度[12]分别为0.85±0.10和0.88±0.09。注:专家的权威程度(Cr)=[专家对填写内容的熟悉程度(Cs)+判断依据(Ca)]/2。

3.《唤醒量表》的内容:一般资料包括患者床号、姓名、性别、年龄、主要诊断、肺结核类型(初治或复治)、痰涂片及痰培养结果、气管切开或气管插管、NRS 2002及APACHE-Ⅱ评分。主要观察与监测项目包括镇静剂名称(本研究镇静剂采用咪唑安定和丙泊酚)、总使用量(为咪唑安定和丙泊酚总使用量合计)、开始和停止时间、总镇静时间(镇静剂用药时间)、停药后完全清醒时间(唤醒时间)、机械通气开始及停止时间、结核监护室入住时间。同时记录并分析唤醒过程中及唤醒后患者出现的情绪及躁动反应、异常心率(>110次/min)和异常血压[>150/100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)]波动情况,以及患者与呼吸机对抗(人机对抗)、自发呼吸试验(spontaneous breathing trials,SBTs)[13]、非计划性意外拔管等不良情况发生的次数与总唤醒次数间的关系。

4.相关定义:(1)情绪异常:指依据患者唤醒后的主观配合程度(包括患者的表情、肢体动作或文字表达等),将患者的情绪波动分为焦虑、紧张、失望、痛苦、绝望、愤怒、拒绝7种情况;当患者存在上述情况并伴有呼吸、心率、血压等生理指标中的一项或一项以上改变时,判读为情绪异常。(2)完全清醒:一是指能正确回答几个问题,如“你叫什么名字”“你多少岁了”“你现在在哪里”等;二是指能完成简单的指令动作,如睁眼、伸舌、握手等。

四、实施方法

1.方案实施:两组患者每日均由主管医生排除每日唤醒的禁忌证[如支气管哮喘持续状态、严重急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、高血压危象、心肌缺血、颅内高压及酒精戒断等][14]后开出每日唤醒医嘱,对照组由床边责任护士按照日常工作要求严格实施常规每日唤醒措施,而观察组患者则由床旁责任护士使用执行量表实施每日唤醒措施并做好记录。

2.每日唤醒常规护理方法的实施步骤:床边责任护士于每日7∶00停止所有镇静药物,大声呼唤患者,使患者完全清醒并能完成一些简单的指令性动作,如睁眼、伸舌、握手等,若患者出现躁动、烦躁及生命体征有明显变化(如血压升高、脉搏加快或不自主运动增加)时判定为不耐受唤醒,则不实施每日唤醒措施;若无上述表现,则待患者被充分唤醒后由医生、责任护士及呼吸治疗师随即对患者进行综合评估,若患者处于吸氧浓度≤50%且血氧饱和度(SPO2)≥88%、呼气末正压(PEEP)≤8 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa)、过去24 h无明显心肌缺血症状时,可进行自发呼吸试验,即将呼吸机“压力控制通气模式”调整为“压力支持通气模式”,如果患者表现平静、自主呼吸恢复良好则考虑撤除镇静药物和进行脱机试验[15];如果患者表现出明显躁动、自主呼吸≥35次/min或≤5次/min且持续时间超过5 min,或出现低氧血症(SPO2<88%)且持续时间超过5 min,则放弃自发呼吸试验;然后以原来剂量的1/2重新开始给予镇静剂并逐渐调整至预期镇静目标。对继续镇静的机械通气患者次日重新评估后重复以上措施。

3.每日常规唤醒护理方法的观察内容:唤醒过程中床边护士至少每小时评估1次患者的意识和镇静程度,严密观察患者病情,去除因病房环境(灯光、噪音等)、痰液堵塞、体位不当、引流不畅等造成的患者不适,加强安全管理,预防意外拔管、坠床等不良事件的发生。

4.唤醒执行量表的使用:床边责任护士将上述各项措施及效果评价记录于每日唤醒执行量表上,由医生、床边护士及呼吸师共同核查并签名。主管医生、床边护士、呼吸治疗师需每日共同参与患者床边查房,在每例患者离开结核监护室后,由责任护士负责回收和整理该患者的所有实验室检查报告单,定点放置;回收的《唤醒量表》由责任护士按照患者入住结核监护室时间排序整理并保存。

五、统计学处理

结 果

一、两组患者不良事件发生情况

本研究在观察期间,因观察组实施规范化管理使其实施唤醒次数(349例次)高于对照组(273例次),且两组患者均未发生意外拔管、坠床等严重不良事件。对照组和观察组患者唤醒后出现情绪异常、血压异常、人机对抗、心率异常的比率分别为67.77%和67.34%、 50.18%和47.56%、 35.90%和32.09%、 25.27%和26.36%,两组间差异均无统计学意义(P值均>0.05),见表2。对照组自发呼吸试验88次,成功率为56.82%(50/88);观察组自发呼吸试验114次,成功率为68.42%(78/114),两组间差异无统计学意义(χ2=2.880,P=0.090)。

二、两组患者各类观察指标的比较

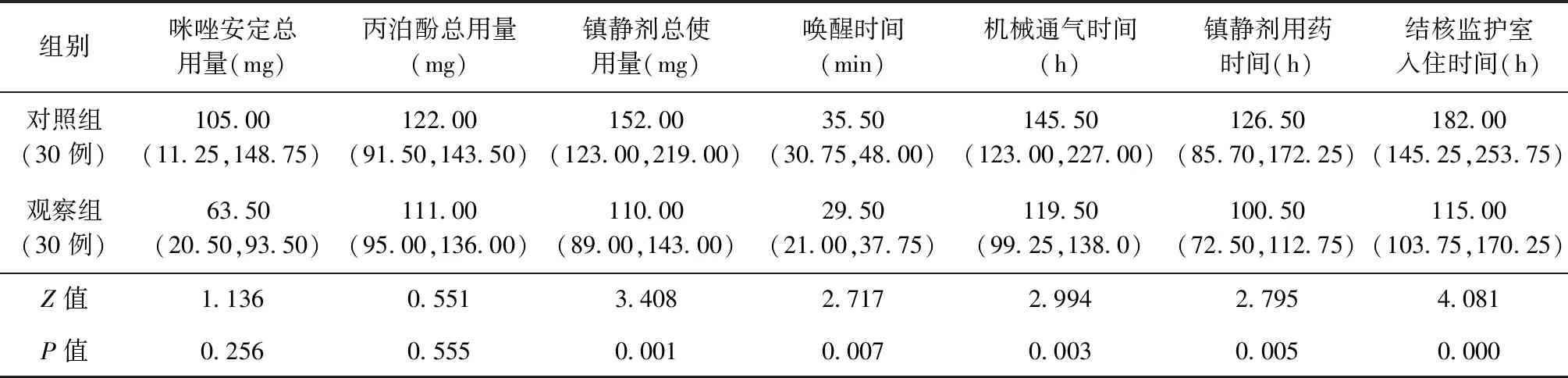

本研究中,对照组和观察组患者咪唑安定和丙泊酚的使用量间的差异均无统计学意义(P值均>0.05)。观察组患者在镇静剂总用量、唤醒时间、机械通气时间、镇静剂用药时间、结核监护室入住时间等方面均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P值均<0.05),见表3。

表2 两组患者出现不良事件的情况

注括号外数值为“唤醒例次”,括号内数值为“发生率(%)”

表3 两组患者各观察指标的比较

注表中对照组与观察组所有观察指标的数据均采用中位数(四分位数)“M(Q1,Q3)”表述

讨 论

WHO[16]《2018年全球结核病报告》指出,2017年估计全球新发结核病患者约1000万例,其中中国约占9%。结核病仍是威胁人类健康的社会问题,其中呼吸衰竭是导致肺结核患者死亡的主要因素之一[17]。据报道肺结核并发呼吸衰竭患者的病死率较高,即使入住结核重症监护室进行救治,其病死率仍达53%~83%[18]。机械通气作为有效治疗方法已经在临床广泛使用[1],然而每日唤醒作为机械通气的“捆绑”治疗方法在临床应用过程中执行率很低,在我国实施每日唤醒的依从性仅有14.7%[6];而北美进行的一项研究显示,约有44%的医护人员会对机械通气的患者实施每日唤醒[14],但依旧提示执行率不足。

实施每日唤醒策略执行率较低的原因:首先,患者在被动唤醒下易增加非计划性意外拔管、人机对抗、镇静药物戒断反应等情况的发生[5],明显增加护理人员的监护难度,并且有加重患者病情的风险[19]。其次,每日唤醒过程需要医护人员对患者施加更加严密的监护,对医护人员要求高,劳动强度大,需要投入更多的人力资源,明显增加护理人员的工作量与强度,已成为实施障碍的主要原因[20]。再次,医生是否在场也成为每日唤醒的另一重要因素,尤其是低年资护士明显缺乏每日唤醒实施流程和处理紧急问题的相关知识,导致其执行力和认可度明显降低[6];提示结核重症监护室床旁护士作为每日唤醒的主要实施者,在预防镇静过度中起着重要作用,应重视监护室护理人员专业能力的教育和培训[21-22]。对于每日唤醒措施的精准化实施,临床上需建立起规范化、系统化的管理。

本研究结果表明,执行量表实施前后观察组患者在镇静剂总用量、唤醒时间、机械通气时间、镇静剂用药时间、结核重症监护室入住时间方面均优于对照组(P值均<0.05),与国内研究者刘敏和冯其梅[11]、李良凤和刘敏[23]的研究一致,提示将执行量表以表格的形式运用于临床,其内容真实客观、简单清晰,淡化文字叙述、可操作性强;在执行量表的指导下实施每日唤醒,可对镇静患者和护理人员进行质量管理,为精简监护室繁琐工作、提高工作效率、规范护理路径提供了可遵循的依据。每日唤醒若真正落实于临床护理中,对有效缩短镇静剂使用量、唤醒时间、机械通气时间、镇静剂用药时间及监护室入住时间,降低患者的住院费用,节约医疗资源有重要意义。

本研究结果还显示,两组患者唤醒后出现情绪异常、血压异常、人机对抗、心率异常的发生率间差异均无统计学意义,与国内廖士妃等[24]的研究结果一致,表明在执行量表指导下实施每日唤醒干预在机械通气镇静肺结核患者治疗中的应用是可行且安全的举措。但也应注意,每日唤醒时患者可能因伤口疼痛、恐惧紧张等心理而出现应激反应,极易出现人机对抗等不良事件的发生[25-26],因此需要护士在唤醒过程中对患者进行各项生命体征的监测,加强对患者的心理辅导及躁动护理等,以避免非计划性拔管、坠床等事件的发生[27]。

针对每日唤醒量表的实施范围和实施对象,Mehta等[28]进行了一项将430例重症监护病房患者随机分为规范化镇静组和规范化镇静+每日唤醒组的多中心、随机、对照研究,结果显示两组患者机械通气时间、结核重症监护室住院时间、谵妄的发生率差异均无统计学意义,但每日唤醒组增加了镇静剂的用量及静脉单次给予负荷量的次数,增加了床旁护士的工作强度;故作者指出对于接受规范化镇静方案、镇静目标为浅镇静的患者,无需进行每日唤醒。而且2018年《中国成人ICU镇痛和镇静治疗指南》[29]也指出,重症监护室患者需根据器官功能状态选择个体化的镇静深度,实施目标指导的镇静策略,对于深度镇静患者宜实施每日镇静中断。因此,每日唤醒并不能适用于所有镇静、镇痛患者,其价值在于防止过度镇静及其相关并发症。只有当患者存在镇静过度的风险时,每日唤醒措施的实施才是有必要的,若对处于浅镇静的患者实施每日唤醒,则失去了每日唤醒实施的意义,反而会加重医护人员日常工作负担。本研究在实施每日唤醒实施过程中只考虑了排除每日唤醒的禁忌证,未对患者的镇静状态做出严格要求,因此仍需进一步探讨在执行量表指导下实施规范化镇静+每日唤醒对此类患者的影响。

综上,每日唤醒策略是结核重症监护室机械通气患者镇痛、镇静管理的有效干预措施。采用《唤醒量表》简单易行,可降低镇静药物的总用量,缩短总镇静时间、机械通气时间、入住结核监护室时间,保证了患者安全。目前,以肺结核行机械通气患者为研究对象实施每日唤醒的文献甚少,但本研究只选择了浙江省的肺结核患者样本,存在地域局限的缺点,仍需进一步开展多中心研究来加以论证。