投资者权益保护与证券支持诉讼:以法经济学为视角

摘要:制度界定并限制了人们的选择集合。在共同诉讼和单独诉讼方式下,根据既有的法律框架与运行机理,投资者权益很难得到完全补偿。在证券支持诉讼方式下,由于律师费的负担转移给投服中心,因此投资者的诉讼成本得到降低,并且充分利用“搭便车”而扩大群体规模。公共执法成本与私人执法成本通常呈现出此消彼涨的状态,而证券支持诉讼是公共执法与私人执法的有机结合,有助于提高执法效率并降低社会成本。在既有条件下,证券支持诉讼与共同诉讼、单独诉讼将并行存在,建议从保护投资者权益与提高司法效率角度,允许律师风险代理制度由“进入制”过渡到“退出制”以及审前双方证据充分开示。

关键词:法经济学;支持诉讼;公共执法;私人执法

中图分类号:D925.1; F224.5 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2019)04-0147-09

一、问题的提出

从1990年上海证券交易所和深圳证券交易所成立以来,我国资本市场规模已位列世界第二,但其持续呈现的一个重要现象是投资者结构失衡,即中小投资者占投资者总人数的99%以上。以中小投资者为主的投资者结构意味着一方面证券群体纠纷中诉讼群体规模相当庞大,另一方面是投资者在寻求司法救济过程中将长期处于弱势地位。纵观中小投资者寻求司法救济的发展历程,证券欺诈民事纠纷案件审理可大致归结为三个阶段:驳回起诉、暂不受理和部分受理①。直至2003年最高人民法院下发《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《若干规定》)后,方确立以共同诉讼或者单独诉讼的方式审理证券群体纠纷案件,法院开始正式受理证券群体纠纷案件。截至目前,中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称投服中心)已经代表利益受到侵害的中小投资者对侵权人发动多起支持诉讼,且均获得胜诉

根据《证券法》《公司法》和《若干规定》中的相关规定,证券欺诈包括虚假陈述、内幕交易和操纵市场等侵权行为,证券欺诈纠纷中的侵权人主要指发行人、上市公司、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员、保荐人、承销的证券公司和证券服务机构等。,中国证券群体纠纷的民事救济进入新的发展阶段。

到目前为止,群体诉讼方式主要有以美国为代表的退出制(OPT-OUT)集团诉讼制度,以英国为代表的加入制(OPT-IN)集团诉讼和以德国为代表的团体诉讼等。此外,通过证券监管机构和交易机构提起公益诉讼或者设立公益组织提起群体诉讼成为新兴的证券群体纠纷司法救济方式。香港证监会作为市场监管机构直接对证券欺诈责任人提起公益诉讼,借助法院裁判维护证券市场的公平和秩序,制裁证券市场的大规模侵权[1]。2003年1月,依据“证券投资人及期货交易人保护”相关规定以及在中国台湾地区证券及期货市场相关机构的捐助下,中国台湾地区设立了“证券投资人与期货交易人保护中心”(以下简称“投保中心”)[2]。尽管投保中心在名义上属于民法财团法人,但其具有浓重的官方非营利组织色彩,该中心的重要职能之一即为投资人提起团体诉讼或仲裁求偿[3]。这些群体诉讼方式的构建和发展为中国证券群体诉讼的发展提供了有意义的借鉴。但是,不同国家和地区的群体诉讼模式差异较大,其发展离不开相应的法律体系、国家政策及经济发展状况等客观因素的制约,不能抛开国外法律制度产生的特定历史背景、文化基础和制度环境,简单地理解不同国家和地区的群体诉讼制度[4]。针对中国司法实践特点探索适合中国证券群体纠纷的司法救济制度才是规制证券欺诈行为的有益进路。

制度界定并限制了人们的选择集合,其变迁背后的动因更是令人瞩目[5]4。当事人行为选择与社会期望可能存在偏差,人们不能奢望原告会将个人利益与诉讼的社会利益——特别是对施害者行为的威慑效应(以及别的效应)——画上等号,原告眼中的诉讼带来的利益乃是他个人在胜诉后获得的好处[6]354。与之不同的是,政府部门的主要职能之一即是维护证券市场的秩序,为市场主体提供良好的交易环境。当事人的诉讼行为与司法的社会效益之间可能是背离的,甚至可能是冲突的。因此要建立一个鼓励投资者进入且可以有效遏制证券欺诈行为的证券市场,恰当的法律制度不可或缺。在当事人的诉讼意愿与社会最优选择之间需要一个平衡机制,以促进个人的理性选择与社会最优选择相契合。本文借助法经济学的研究方法,对证券支持诉讼进行解构与分析,旨在分析证券群体纠纷与诉讼方式的内在逻辑,探索适合解决中国证券群体纠纷的司法救济方式。

二、单独诉讼和共同诉讼方式下投资者权益保护的逻辑与困境

从2003年开始,中国法院开始以共同诉讼或者单独诉讼的方式审理证券欺诈民事纠纷案件。通过15年的发展实践,中国证券群体纠纷司法救济取得重大进展,但是也存在需要检视的若干问题。通常在证券欺诈行为发生后,一部分投资者选择通过ADR获得赔偿,而另一部分投资者则选择通过民事诉讼获得司法救济,尤其在侵权人与投资者之间对赔偿金额存在争议的情形下。侵权法中传统的矫正主义观念认为过错方将对受害者作出完全补偿[6]554。但是根据《若干规定》,只有在系统风险所致损失为零且没有聘请律师的条件下,忽略其他收集证据等相关成本,投资者的损失可视同被充分赔偿[7],而在其他情况下投资者的投资损失均不能得到完全填补。因此,可以推论在既有的法律框架与诉讼方式下对投资者损失的补偿的应然状态与实然状态难以耦合。投资者提起民事诉讼的主要目的在于获得民事赔偿以弥补投资损失,预期判决金额与诉讼成本之差会影响投资者的诉讼意愿,进而影响群体诉讼规模(见图1)。

在图1中,L1表示投资者预期的判決金额,由于中国证券欺诈纠纷民事赔偿以投资者实际损失为上限,因此通常判决金额不高于投资者的实际损失。L2表示共同诉讼或者单独诉讼下投资者的诉讼成本,包括诉讼费用与律师费。根据《诉讼费用交纳办法》,财产案件的诉讼费用按财产价值比例计算,因此通常诉讼费用低于判决金额。在中国,群体纠纷不允许采用胜诉酬金方式收取律师费,律师费通常由当事人自行负担,因此律师费是导致投资者的诉讼成本过高的一个重要因素。根据图1,表示投资者预期判决金额的L1与表示投资者诉讼成本的L2的交点表示预期判决金额与投资者诉讼成本相同,此时对应的投资者预期判决金额为A。当预期判决金额小于或者等于A时,根据自身利益最大化的原则投资者是不会提起诉讼的,这将导致一部分投资者无法获得司法救济。而只有预期判决金额高于A时,投资者才会愿意提起诉讼,此时诉讼净收益大于零。

由于诉讼成本较高且审理期限过长,单独诉讼或者共同诉讼很难对大规模的投资者进行救济。即使是大规模的群体诉讼,通常也是分批次进行。每个投资者聘请自己的诉讼代理人,通过单独诉讼或者公共诉讼方式向法院提起诉讼,不但投资者的诉讼成本过高,而且也不利于司法资源的有效利用。朱羿琨和陈楚钟认为证券民事诉讼制度存在着系统性偏袒,即上市公司在诉讼中具有规模优势,而共同诉讼和单独诉讼却限制受到侵害的投资者能够与公司抗衡的诉讼规模,使投资者承受诉讼的不经济性[8]。

基于上述分析可知,判决金额、诉讼费用和律师费影响投资者的诉讼意愿,因此可以通过这三者以影响投资者的诉讼策略。首先,由判决金额影响投资者的诉讼意愿。根据《若干规定》,判决金额主要由投资者的实际损失扣除系统风险所得,而按规定系统风险所致损失由投资者负担,且其本身的核算以及举证存在争议与难度。因此通过改变系统风险的核算、负担以及举证责任,可以影响投资者的获赔金额;或者通过适用惩罚性赔偿以弥补投资者负担的系统风险所致损失,使得预期判决金额L1向上移动。Dewees等研究表明,多倍损害赔偿会大量提高个人诉讼和不能得到完全赔偿的集团诉讼的数量[9]。

其次,诉讼费用影响投资者的诉讼意愿。诉讼费用由三部分组成,即法院受理费、申请费,以及证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴构成

中国“诉讼费用交纳办法”第6条:当事人应当向人民法院交纳的诉讼费用包括:(一)案件受理费;(二)申请费;(三)证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴。。除了法院受理费用之外,可以通过转移其他两项的费用的负担者而减轻投资者的诉讼成本,使诉讼成本线L2向下移动。

最后,律师费影响投资者的诉讼意愿。律师费是律师作为诉讼代理人所收取的报酬,是诉讼成本的组成部分。在共同诉讼或者单独诉讼方式下,律师费用占诉讼成本的份额最高。但是如果将投资者视为一个群体,而委托第三方提起诉讼,则会极大地节约律师费,从而降低诉讼成本;或者规定如果侵权人败诉,由其承担原告的律师费。这两种方式均可降低投资者的诉讼成本负担,使预期诉讼成本线L2向下移动。通过影响判决金额、诉讼费用与律师费,扩大投资者所获得诉讼净收益的区间,降低诉讼门槛,有利于扩大群体诉讼规模。中国证券群体纠纷解决机制应当为投资者设置畅通的救济渠道,消除投资者的诉讼障碍,消除群体性纠纷给社会带来的不稳定因素,并且使经济政策能够顺利得以实施[10]。

三、证券支持诉讼下的投资者权益保护与“搭便车

根据《若干规定》,中国证券纠纷民事赔偿以投资者实际投资损失为上限。不论是共同诉讼还是单独诉讼方式,由于当事人自行负担律师费,且系统风险所致损失不包含投资差额损失,因此即便投资者胜诉,其诉讼净收益也通常低于实际投资损失。对于诉请金额不高于诉讼成本的案件,投资者通常不愿意向侵权人提起诉讼。而在诉请金额大于诉讼成本的情况下,投资者才愿意对侵权人提起诉讼。对于众多的投资者而言,如果都是如此决策,会对侵权行为起到激励作用。但是,如果若干投资者构成一个诉讼群体,以共同的律师作为诉讼代理人,将避免聘请N-1个律师所支付的相关费用,却可以为N名投资者争取诉讼利益[11]。金融消费者与金融机构在信息上的严重不对称使得前者在主张金融机构的民事责任时往往面临举证困难和败诉风险[12]。Luppi与Parisi经过分析得出在“英国规则下”,败诉方将承担的胜诉方的诉讼费用内嵌于自身的诉讼成本中,将导致在胜诉预期比较低的情况下当事人不愿意提起诉讼[13]。因此众多金融消费者组成一个群体对抗侵权人能够降低诉讼中的弱势地位,并且降低投资者所负担的诉讼成本、时间成本、执行难度。

尽管在群体诉讼方式下整体的诉讼成本要小于一系列单独诉讼的诉讼成本之和,但是协调各个投资者利益之成本,即代理成本也是不可以忽视的问题。不管是诉请金额较少的投资者群体,还是诉讼金额较大的投资者群体,在负担代理成本的问题上几乎都有搭便车的倾向[14]。赋予证券支持诉讼中的公益组织发起公益诉讼的资格,能有效解决投资者难以自发形成共同意志和诉讼集团的问题,也能解决投资者个体参与不足的问题[15]。在此过程中投资者只需负担相应的诉讼费用,而无需负担律师费与提供相应的证据。在诉前阶段,由投服中心进行证据收集并委托诉讼代理人,投资者无需支付相应的律师费,而只需预付诉讼费用,实行“搭便车”。

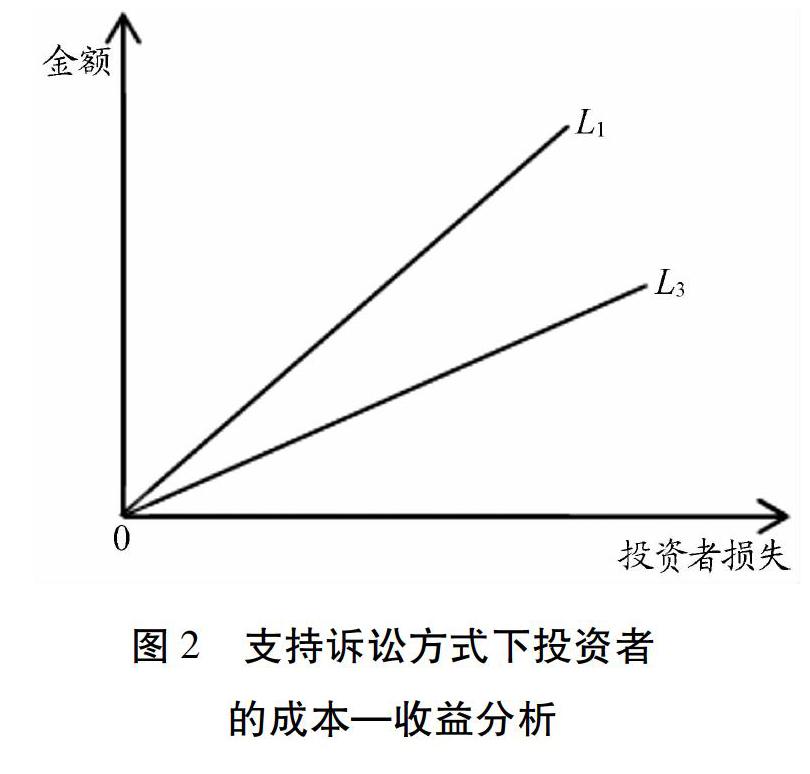

在图2中,L1表示投资者预期的判决金额,L3表示证券支持诉讼下投资者的诉讼成本。由于在证券支持诉讼下,投资者无需支付律师费与收集证据,因此投资者的诉讼成本中仅包括诉讼费用。由于诉讼费用按比例计算且由败诉方支付,因此在证券支持诉讼方式下符合起诉条件的投资者的预期判决金额通常会高于诉讼成本。与其他群体诉讼方式不同的是,证券支持诉讼中由投服中心负责委托诉讼代理人,因此投资者仅需要在征集期报名并提供相应的材料,后续的诉讼事项均有投服中心负责,投资者在诉讼中尽量享受“搭便车”。诉讼成本的降低与委托投服中心提起诉讼的便利,有助于扩大群体诉讼规模。侵权人对投资者造成的损失是利益的转移而不是利益的创造。当受到损失的投资者组合成一个压力集团与投资者抗衡时,目的是缩小双方的诉讼力量差异,形成规模的诉讼力量并对侵权人的违法行为提供有效的威慑。此外,如果诉讼数量不足,那么对诉讼提供补贴或者其他一些鼓励诉讼的措施就将对社会有益,社会可以为这种起诉提供法律服务或者支持诉讼[6]261。以通过扩充接近诉讼的途径和充分发挥诉讼的功能来完善法体系在制度上的应对能力,使诉讼具有一般人能够感觉到的现实可利用性和时效性[16]144。

四、公共执法与私人执法的协调

政府有能力以低于私人组织的成本进行某些活动,但有时政府行政机制运行的成本大得惊人。而且也没有任何理由认为不受任何竞争机制调节的在政治压力影响下产生的有缺陷的限制性和区域性管制,必然会提高经济制度运行的效率[17]。貝克尔与斯蒂格勒指出,在公共执法体系中,政府面临三个选择:要么政府使用一些公共资源来监督公共执法人员;要么让社会承担一定成本来提高公共执法人员的工资;要么允许一些腐败行为的存在[18]6。公共执法具有权威性和专业性的优势,但是通常为了保证公共执法的公平性和防止腐败,需要在各方面监督和激励执法人员。而监督和激励执法人员将增加公共执法成本,从而增加国家的税收负担。私人执法的收益源于投资者获得的赔偿,因此投资者更有动力对上市公司进行监督。公共执法成本与私人执法成本呈现出此消彼涨的态势(见图3)。公共执法成本将随着私人执法强度的增加而降低,而私人执法成本将随着私人执法强度的增加而提高。因此利用公共执法与私人执法之间利益的共性,找到两者有效合作的契合点,一方面有利于降低社会成本,提高司法资源的利用效率,另一方面能够吸收社会对公共执法的不满,并提高资本市场的有效性。

证券诉讼的目标是保护资本市场的公共利益[19]。证券群体诉讼有两种基本模式:一种是交由公共组织进行证券诉讼的模式,即公共执法模式;另一种是由投资者个人提起证券诉讼的模式,即私人执法模式[20]。在证券支持诉讼方式下,由投服中心召集投资者进行登记并授权提起诉讼,是公共执法与私人执法的有机结合。投服中心是一家公益性社会组织,并受证监会直接管理,其职能之一是代表投资者对侵权方提起诉讼,是公共执法的一个重要体现。而在投服中心的组织下,投资者在征集期内登记,形成大规模群体即是对侵权行为的可预期威慑,也是私人执法的体现。在证券支持诉讼下鼓励投资者“搭便车”,有助于协调私人执法与公共执法的目标,减少社会成本的耗费。Calabresi和Schwartz从经济的视角分析美国集团诉讼制度与惩罚性赔偿制度均有助于节约社会成本[21]。因此,对证券欺诈行为的私人执法激励,实际上是在保护投资者、激励私人执法、提高证券市场的监管水平。公共执法与私人执法应相互配合而不是相互排斥,有效的公共执法反而会提高私人执法效率[22]。对于证券欺诈行为人而言,边际违法成本大于等于边际违法收益时,从经济利益角度衡量侵权行为将失去价值,因此证券欺诈行为人会基于利益的权衡而放弃侵权行为。

群体诉讼是一项复杂和庞大的诉讼活动,原告作为诉讼活动的实施者,所发挥的作用等同于开拓者和司法长官的作用,这和把普通市民作为利用对象的小额审判相比,具有显著的区别[23]5。由于在中国由败诉方负担律师费用,因此投资者在发起诉讼之前非常谨慎,而且也希望通过诉讼增加诉讼净收益。通常证监会对于证券欺诈违法违规案件要进行调查并给予行政处罚,也成为证券欺诈案件的信息渠道之一。无论是律师还是原告成员在发起诉讼时,证监会已对侵权行为处罚完毕,因此在肯定案件事实的情况下其胜诉率相当高。在个人选“更多”而不是“更少”并且始终一贯地如此实施他的选择时,个人的行为就是“理性的”[24]33。投资者和证券发行相关人员之间一直存在利益的博弈。投资者寻求司法救济面临着诉讼成本与诉讼收益的权衡,同样在监督过程中存在着监督成本与监督收益的权衡。Rosenberg和Spier认为相对于个体诉讼的原告,被告存在整体资本优势,而单个原告的诉讼能力极其有限而受到被告的歧视[25]。投资者形成大规模诉讼团体对被告提起诉讼,这对于被告而言形成了一种威慑。由于这种威慑会给被告带来预期支付,因此被告将会利用和解程序、法院调解程序与原告代理人谈判。投资者为了自身利益对证券发行方进行监督,客观上也维护了其他投资者的利益。

证券欺诈行为既损害了金融市场的公共秩序和金融市场的监管,又侵犯了投资者的私人利益。如果不对违法行为予以规制,则会“劣币驱逐良币”。诚信的上市公司和非诚信的上市公司充斥着证券市场,一方面使得投资者难以辨别信息的价值,另一方面不利于国家对证券市场的监管,从而使证券市场呈现出“柠檬市场”效应。由于投资者与证券发行相关人员之间存在信息不对称的问题,从证券发行开始等一系列的信息披露过程中,对于投资者和发行方等相关人员而言均存在逆向选择与道德风险的机会[26]。私人執法者和公共执法者之间对于证券欺诈案件的相关信息存在重叠性,根据对方提供的信息可以避免成本的重复发生[7]。正如Coase所言,在诉讼公共成本总额既定的条件下,诉讼当事人承担的比例体现私人成本与公共成本的分配关系,政府能够通过行政命令影响要素的使用[16]。因此对私人执法进行激励,一方面可以提高侵权方的违法成本,对侵权方产生威慑作用;另一方面有利于降低公共执法成本,从而节约社会成本,提高司法效率。

五、证券支持诉讼之探索与完善

(一)允许律师风险代理制度

在证券支持诉讼方式下,投资者无需支付律师费,投服中心委派公益律师或工作人员作为投资者的诉讼代理人。投服中心不可能对所有的证券欺诈行为均作为代理人提起诉讼,因此投资者委托律师直接以单独诉讼与共同诉讼方式对侵权人提起诉讼,依然是投资者获得民事救济的一种不可或缺的方式。根据对共同诉讼和单独诉讼下投资者的诉讼收益与诉讼成本的分析可知,较高的诉讼成本会压抑部分投资者的诉讼意愿,使其止步于诉讼门前。签订合同后,原告和律师之间是典型的委托代理关系。在预付费用模式下,名义上代理律师与诉讼集团之间是利益共同体,可委托代理关系下往往存在道德风险与逆向选择,律师希望在利益既定的前提下减少成本,而原告希望在律师费一定的情况下赢得诉讼,因此原告与律师之间在利益实质上存在分歧。如果律师与被告之间达成某种协议,那么律师会为了获得被告给付的报酬侵害原告的利益。由于委托—代理关系的存在,原告与律师之间存在着既合作又背离的利益关系。

风险代理制度可以降低投资者的诉讼风险,且有利于激励律师去主动寻找违法行为[27]。在胜诉酬金模式下,律师只有在胜诉的情况下才能够取得报酬,因此在提起诉讼对抗被告的过程中能够较好地代表原告的利益。而收益的不确定性反而增强了对律师的激励作用, 同时也起到抑制委托代理问题的作用。如果法律允许同时采用预付酬金和胜诉酬金两种收费方式,那么采用何种方式是集团原告基于风险和收益权衡的结果。由于律师酬金是从和解金或判决赔偿金中抽取的,所以证券集团诉讼的集团律师与集团成员的利益冲突集中体现在律师酬金的比例上[28]29。因此需要政府部门制定胜诉酬金的支付比例上限,并监督律师履行代理权限的方式和过程,以保护集团原告成员的合法权益。

(二)逐渐由“进入制”过渡到“退出制”

大陆法系在纠纷一次性解决与程序保障之间更重视“退出制”,因而普遍采用“选择加入”的诉讼方式,团体方在受害人授权的前提下才享有诉讼资格并取得诉讼实施权[29]。在现有阶段,证券支持诉讼刚刚起步,可暂时依照“进入制”,通过指定的方式登记参与群体诉讼确定参加诉讼的投资者数量。针对证券市场的欺诈行为提起诉讼之前,投放中心首先发布征集公告,投资者仅需根据征集公告的内容核对自身的信息决定是否提供相关材料参与诉讼。如果利益受到损失的投资者全部按照指定的方式登记并参与群体诉讼比较不经济,不利于对全体投资者利益的维护。

美国集团诉讼中的“退出制”,可以使受偿范围涵盖所有的利益受到侵害的投资者,能够很好地解决小额分散性侵害的“充分执法”问题[30]194。由于证券诉讼的集团成员之间共性最多,再加上证券交易电子化程度的提升,证券集团成员的通知和确认变得相对容易,从技术条件角度看,中国证券群体诉讼可以尝试采用“退出制”[31]。在确定侵权人的证券欺诈行为后,通过金融交易系统查明相关信息,计算应赔偿金额,将赔偿总额存放在相关账户中。然后通过公告通知相关的投资者,约定在一定时期内对赔偿金额予以确认。如果超过一定时期内投资者没有进行确认,则默认初始计算金额。确认期过后,再约定一个合理的期间领取民事赔偿,逾期没有领取的赔偿金自动转入相关的证券投资者保护基金账户。这样,一方面给投资者带来便利,另一方面也可以对侵权人形成有效的威慑。

(三)增设审前证据充分开示程序

如果民事纠纷案件的证据充分且实体事实明确,那么诉讼当事人应该选择审前和解,这对法院和诉讼当事人都是双赢的策略。如果民事纠纷案件的争点较多且事实复杂,难以达成调解协议时,诉讼当事人应该选择判决结案。判决本身的目的就是理清诉讼当事人之间的争点,衡平当事人之间的利益,但这是一个复杂而又高成本的程序过程。因此在正式进入诉讼程序前当事人之间应充分交换证据,以便当事人充分了解对方的主张与既有证据,有利于降低双方对判决结果的预期差异,促进案件的和解。通常认为,要求证据开示减少了当事人信息方面的差异,将会提高当事人之间和解的可能性。

假设证据在庭审前能够充分开示,则意味着诉讼双方已经作出了共赢的占优策略选择。那么在调审合一的诉讼程序中,法院调解的选择权价值就会因为诉前证据的充分开示而逐渐消失。由于法院调解要在审判程序中进行,而法院附设调解要提前于法院调解前进行,所以伴随着选择权的消失,诉讼当事人将放弃选择法院调解。英美法系国家采用不间断审理原则,使那些争议不大的案件的审理时间缩短。庭审和解相对于审判结案的优势会随着胜诉率的提高而减少。如果案件存在很大的不确定性,那么诉讼双方当事人进入审判程序后审判时间会相对较长,诉讼成本和司法成本均随着审判时间的增加而增加。因此,增加审前证据充分开示程序,有利于司法资源的合理利用,降低法院的边际审理成本,从而实现诉讼程序的优化。

六、结语

结合中国司法环境,分析证券群体诉讼中不同当事人之间的利益关联,进而探讨证券群体诉讼中中小投资者的诉讼利益是否得到实现以及如何保证中小投资者诉讼利益的实现等问题都具有实际价值和理论意义。从诉讼当事人的角度而言,诉讼活动是原告方和被告方之间的博弈;从司法成本整体而言,诉讼活动是国家、法院和诉讼当事人之间的博弈。每个博弈的参与主体均以理性人的思维追求各自利益的最大化,然而整体司法成本的降低是各方考虑对方的反应策略后的理性行动的结果。社会福利的目标是最小化社会总成本,因此司法成本的降低对于社会福利的提高有促进作用,反过来亦会促进诉讼效率的提升,实现法律的公平和正义。波斯纳有关法律效率理论也支持这样的观点,即司法公正有赖于效率的考量[32]。对于法律法规、理论发展与司法实践之間的矛盾与证券群体诉讼涉及的实体法和程序法问题,我们应在立足于中国国情的同时,借鉴域外证券群体诉讼的研究成果,基于法律实用主义发现中国证券群体诉讼发展的症结,探寻合理的证券群体诉讼解决机制。

参考文献:

[1]章武生,成谦.香港证监会代表投资者索赔诉讼案例分析与借鉴[J].华东政法大学学报,2016(4):184-192.

[2]证券投资人及期货交易人保护中心.中心简介[EB/OL]. (2018-03-20)[2018-09-03].https://www.sfipc.org.tw/MainWeb/Article.aspx?L=1&SNO=I6M+rmmp+ncCQmZoO7Z28g.

[3]薛永慧.台湾证券团体诉讼制度:规范与借鉴[J].台湾研究集刊,2016(3):9-16.

[4]吴英姿.代表人诉讼制度设计缺陷[J].法学家,2009(2):66-78.

[5]道格拉斯.C.诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:上海人民出版社,2014:4.

[6]斯蒂文·沙维尔.法律经济分析的基础理论[M].赵海怡,译.北京:中国人民大学出版社,2013.

[7]王琳.法经济学视野下我国证券虚假陈述民事赔偿的现状与完善[C].证券法律评论,2017:281-294.

[8]朱羿锟,陈楚钟.投资者权益保护与群体诉讼模式选择[J].河北法学,2007(4):37-41.

[9]DEWEES DN,PRICHARD JR,TREBILCOCK MJ.An economic analysis of cost and fee rules for class actions[J].The Journal of Legal Studies1981,10(1):155-185.

[10]章武生,张大海.论德国《投资者典型诉讼法》[J].环球法律评论,2008(3):120-128.

[11]王琳.证券市场虚假陈述行为的法经济学分析[J].广东财经大学学报2017(2):92-99.

[12]顾肖荣,陈玲.试论金融消费者保护标准和程序的基本法律问题[J].政治与法律,2012(6):90-98.

[13]LUPPI B,PARISI F.Litigation and legal evolution: does procedure matter? [J].Public Choice,2012,152:181-201.

[14]ULEN T S.An introduction to the law and economics of class action litigation[J].European Journal of Law & Economics,2011,32(2):185-203.