特发性室性心动过速射频消融术有效性与安全性分析

李枚娟 杨亚莉 林杉镱 王预立 苏文岩 黄卫斌

室性心动过速根据心电图分类,分为:非持续性室性心动过速(连续3跳或3跳以上、持续时间<30s、心动过速频率>100次/min的室性心律失常),持续性室性心动过速[持续时间超过30s的室性心动过速和(或)心动过速时因血流动力学不稳定需在30s内终止的室性心动过速] ,无休止性室性心动过速(无休止性发作达数小时,各种干预治疗均不能终止),束支折返性心动过速(折返涉及希浦系统,常发生在心肌病患者),双向性室性心动过速(QRS形态交替变化,常见于洋地黄中毒),尖端扭转型室性心动过速(常与QT或QTc延长有关,心动过速时心电图显示QRS波峰围绕等电位线扭转)等。结构性心脏病和离子通道病是室性心律失常的常见原因。本文回顾性研究因室性心动过速接受心内电生理检查及射频消融术治疗的123例患者,分析患者室性心动过速起源部位、性别分布、导管消融治疗的有效性及安全性。

1 对象和方法

1.1 对象 选择2016年1月至2018年10月因室性心动过速接受心内电生理检查+射频消融术治疗的123例患者,男72例,女51例,年龄4~82(43.2±18.4)岁。根据室性心动过速起源部位分类,起源于右心室流出道57例,起源于左后分支27例,起源于左心室乳头肌8例,起源于主动脉瓣环与二尖瓣环交界处(AMC)3例,起源于主动脉窦7例,起源于心大静脉(GCV)、心中静脉、二尖瓣环各1例,起源于三尖瓣环6例,起源于左心室高位间隔2例,起源于左心室游离壁3例,起源于心外膜并行干性心包穿刺行心外膜消融7例。

1.2 方法

1.2.1 电生理检查和消融方法 术前均签署手术同意书,术前停用抗心律失常药物5个半衰期以上。患者在局部麻醉或全身麻醉下安放希氏束、右心室心尖部的标测电极,根据电生理检查结果送消融导管至相应靶点进行消融手术治疗。术中均应用三维标测系统,可采用Carto-Univu等技术降低X线辐射剂量。

1.2.2 随访方案 所有患者消融术后1周及1个月、3个月、6个月、1年行心电图和24h动态心电图检查,所有病例采用门诊及电话方式随访。

2 结果

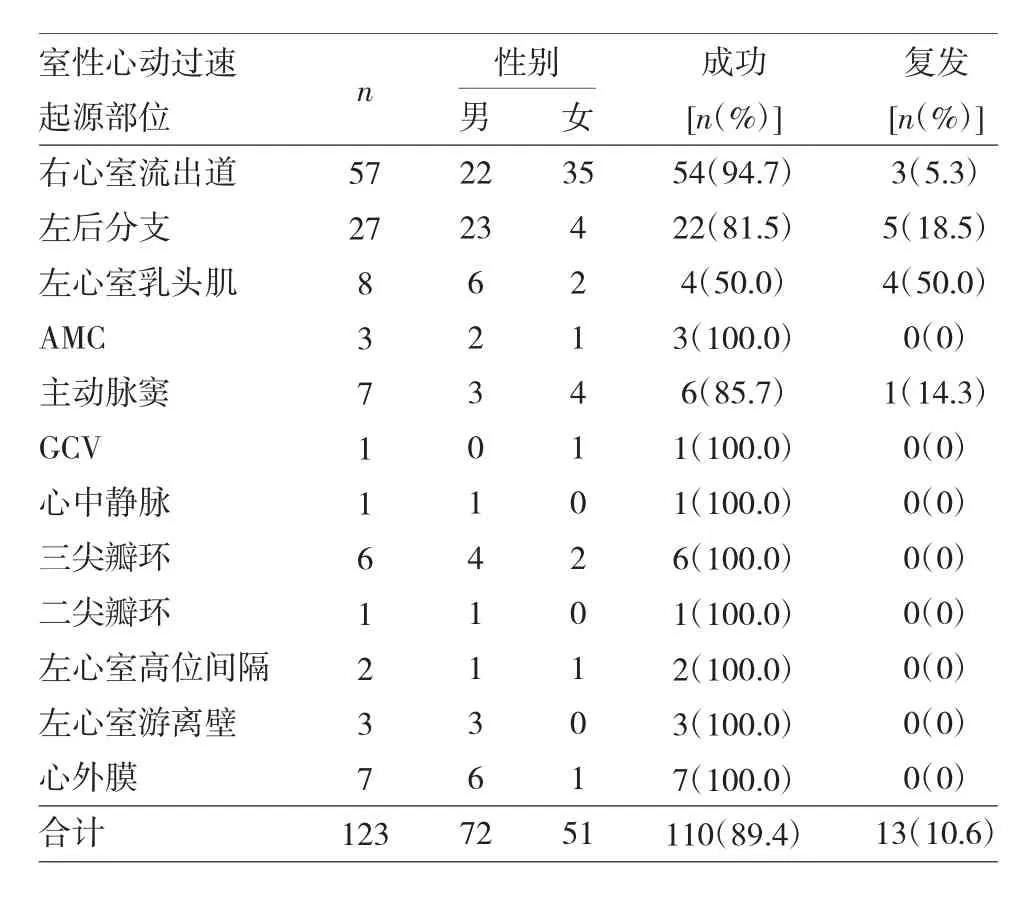

2.1 不同起源部位室性心动过速性别、成功率及复发率情况 见表1。

表1 不同起源部位室性心动过速性别、成功率及复发率情况

由表1可见,不同起源部位室性心动过速患者消融成功率为89.4%,复发率为10.6%。

2.2 随访结果 术后随访(17±3)个月,消融成功110例(89.4%);随访期间复发13例(10.6%),其中右心室流出道室性心动过速复发3例,左后分支室性心动过速复发5例,左心室乳头肌室性心动过速复发4例,主动脉窦室性心动过速复发1例。1例患者术中出现心包压塞而择期手术。余患者术后均未出现明显并发症,无一例死亡、出血。

3 讨论

根据室性心动过速的发生机制可分为自律性增高、触发活动及折返三大类。局灶起源室性心动过速,如特发性右心室流出道室性心动过速与自律性增高及触发活动有关。折返性室性心动过速的折返环路通常位于心肌病变组织和(或)瘢痕组织内,多为大折返性室性心动过速。若折返环较小或位于心外膜的大折返伴心内膜出口可表现为局灶起源室性心动过速。当单形性室性心动过速持续时间>30s或由于血流动力学障碍需早期进行干预治疗时,则称为持续性单形性室性心动过速(SMVT)[1]。SMVT大多发生于结构性心脏病患者,但也可见于目前的诊断技术尚不能发现的心脏病患者,后者称之为特发性室性心动过速(IVT)。IVT可分为以下几类[2-7]:(1)分支型或维拉帕米敏感性室性心动过速;(2)流出道室性心动过速;(3)流入道(二尖瓣环、三尖瓣环起源)室性心动过速;(4)乳头肌起源室性心动过速;(5)冠状静脉系统起源室性心动过速(包括起源于心大静脉远端及前室间沟静脉室性心动过速)。本文行室性心动过速射频消融的患者为非持续性室性心动过速及持续性室性心动过速,且涵盖了上述各个类型室性心动过速,根据室性心动过速起源部位分类,分析了不同类型室性心动过速射频消融的成功率、复发率、安全性。

心室流出道是室性期前收缩、室性心动过速最常见的部位,约70%起源于RVOT。其它起源部位包括肺动脉[8]、主动脉窦、LVOT、心大静脉、心外膜、主动脉-二尖瓣环连接。有文献报道,导管消融治疗局灶性右心室流出道室性心动过速的成功率高且操作风险低[8],非右心室流出道室性心动过速导管消融成功率较右心室流出道室性心动过速低且手术过程相对复杂。分支型室性心动过速和非流出道起源的局灶室性心动过速(如左心室或右心室乳头肌)受限于心律失常的诱发、室性心动过速折返环路的正确定位及导管贴靠等问题,尤其是乳头肌室性心动过速消融后的复发率较高。在乳头肌区域标测和消融时保持消融导管的稳定性具有挑战性。本中心123例患者消融成功110例,成功率89.4%;复发率为10.6%。其中左后分支型室性心动过速与左心室乳头肌室性心动过速复发率最高,分别为18.5%与50%,与文献报道一致,但目前心内超声(ICE)的应用及压力导管的应用,可以提高分支型室性心动过速与乳头肌室性心动过速的消融成功率[9]。

二尖瓣环起源的室性期前收缩和室性心动过速体表心电图通常表现为RBBB图形,V6常显示S波,胸导联R波移行多在V1,部分患者移行在V1和V2之间。三尖瓣环起源的室性期前收缩和室性心动过速通常呈现LBBB图形伴电轴左偏。相对来说较少见,但消融二尖瓣环或三尖瓣环室性期前收缩或室性心动过速是一个有效的治疗选择。

本中心有7例心外膜消融的室性心动过速患者,此7例患者均为心肌病患者,包括致心律失常型右心室心肌病、缺血性心肌病、肥厚型心肌病,心肌病室性心动过速的导管消融难度在于部分患者术中室性心动过速难以诱发,或诱发出的室性心动过速不能持续,或室性心动过速发作时伴血流动力学不稳定。近年来应用三维标测技术进行基质标测,在其指导下无需诱发心动过速也可进行消融[10]。心外膜消融是一项较高的技术且有一定风险,本中心采用基质标测、特殊电位标测、起搏标测、拖带标测、激动标测相结合的方法,提高手术成功率,目前该7例患者无持续性室性心动过速发作,部分患者仍有室性期前收缩或短阵室性心动过速发作,明显提高的患者的生存概率。

本中123例室性心动过速射频消融患者中有1例术中出现心包压塞,为右心室流出道游离壁室性心动过速消融过程中出现,经心包穿刺引流保守治疗后生命体征稳定,择期行射频消融术成功。

本组研究样本数量仍偏少,我们在随访期内室性心动过速的复发率是10.6%。结合本中心射频消融术成功率、复发率、并发症情况,考虑射频消融术应用于室性心动过速患者中是安全有效的,但我们还需要更大样本的研究来佐证。