云南省大学生体育习惯的现状和影响因素分析

□ 李冬颖(云南民族大学体育学院 云南 昆明 650050)

1、前言

学校体育是国民体育的基础,作为延续基础教育阶段体育学习的的高校体育教育对我们贯彻“终身体育”、提高全民体质健康起到了承上启下的关键作用。因此,我们通过对大学生的体育习惯进行调查研究,力求准确的掌握大学生的体育锻炼特点,找出影响大学生体育锻炼的因素以求更好地解决云南省大学生体育锻炼现状,为提高我省大学生的体质健康状态,发展大学生体育提供科学的决策依据。

2、研究对象与研究方法

2.1、研究对象

采用分层随机抽样方法,抽取云南省“211”大学、一类本科、二类、三类本科学校各1所,地州市大学2所,职业技术学院2所。在此基础上采用随机抽样方法,分别抽取各学校大一至大四学生作为研究对象。

2.2、研究方法

(1)文献资料法:根据研究需要,搜集查阅体育兴趣、体育意识、体育习惯方面的相关论文及专著,全面了解体育习惯相关方面的研究现状;

(2)问卷调查法:根据研究目的,就大学生体育习惯的影响因素设计问卷,采用分层随机抽样方法,在云南省内按分层选择“211”大学、一类本科、二类本科、三类本科学校各1所,地州、县市大学2所,职业技术学院2所,共计8所大学,最后随机抽取大一、大二、大三、大四学生进行问卷调查。发放问卷960份,收回问卷932份,有效问卷907份,有效回收率为94.4%。其中男生486份(大一136份、大二113份、大三136份、大四101份),女生421份(大一107份、大二126份、大三89份、大四99份);

(3)数理统计分析法:所调查问卷全部输入计算机通过excel分析处理。

3、调查结果与分析

3.1、大学生体育习惯现状及特征

体育锻炼习惯的操作定义是每周锻炼频率3次以上,每次锻炼时间20分钟以上,每次活动主观锻炼强度基本在与自身锻炼状况相适宜的中等或中等以上,坚持锻炼持续时间月6月以上,就认为已经形成体育锻炼习惯。因此我们主要从每周锻炼的次数、每次锻炼的时间这两个方面来反映出一个人的体育习惯。

表1 不同性别大学生每周锻炼次数

表2 不同性别大学生每次锻炼时间

根据表1、表2数据显示,我们发现男生每周锻炼3-5次的比例要明显的高于女生,女生超过一半的人都选择了1-2次的锻炼频率,锻炼的小时数上也可以看出男生主要集中在1-2小时之间,而女生的锻炼时间则集中在0.5-1.5小时之间,锻炼时间低于男生。大多数的女生每周参与体育锻炼的方式就是参加学校组织的体育必修课程,有部分学校还安排了早操晨练的活动,除此之外,女生就基本不参加任何的体育锻炼,所以在锻炼的次数与时间上都集中在了1-2次,每次锻炼时间在0.5-1.5小时之间。

由实践调查可知,大一与大二的学生在锻炼次数和每次锻炼的时间都要高于大三和大四的学生。大部分大三、大四的学生只能保证不定期的体育锻炼。调查时,大多数大三、大四的学生反映一般学校在大三、大四期间都不会开设体育必修课,部分学校会开设少数项目的体育选修课,因此学校对大三和大四学生体育锻炼的监督减少,学生自觉参加体育锻炼的意愿不高导致了锻炼次数和时间的下降。同时,大三、大四随着专业课逐渐的增加和临近毕业时要撰写毕业论文、做毕业设计、找工作的压力,体育锻炼在这两个年级学生的意识中已经变的很淡薄,再次证明了高校体育不仅仅只能抓大一、大二的学生进行锻炼,应该积极的引导大三、大四的学生参与体育锻炼,进一步的加强大学生“终身体育锻炼”的思想。

通过调查,地州上的大学生选择每周锻炼1-2次和3-5次体育锻炼的学生跟省会大学生人数上差距不是很大,只有选择0次锻炼的人数上出现了比较大的波动,说明地州级别大学在体育锻炼的普及上已经与城市差距不大,积极的开展了各项体育活动,建设各种体育设施为学生体育锻炼提供场所。

3.2、大学生体育习惯的影响因素

在对大学生体育习惯现状调查研究我们发现大一、大二在开设体育课的情况下以体育课上锻炼为主,参加体育社团为辅;而到了大三、大四学校不开设体育选修课的情况下就以自我锻炼,参加体育社团为主,学校仍然是大学生们参加体育活动的主要场所。学校外,学生更多的受到家庭和社区体育的影响,由父母带领参加体育活动或者是大学生参加社会组织的各项体育活动为主。学生作为体育锻炼的主体,一些个人因素也会影响到其进行体育锻炼的积极性,我们将从学校、家庭、社区、个人等四方面研究他们对大学生体育习惯的影响。

(1)促进大学生体育习惯形成的因素。

我们从学校、家庭、社区、个人等四个方面共计35个指标对大学生体育习惯形成的进行了测评。

表3 学校对大学生体育习惯形成的促进因素

表3是排名前五位的促进因素情况。学校体育场地器材、体育课开设项目数量、体育教师排在了学校影响因素的前三位。大学体育教育的一个理念就是培养学生自觉地进行体育锻炼,而体育场地设施齐全是学生进行体育锻炼的基本要素。学校提供了条件优异的场地设施,可以促进不同体育项目的发展,可以满足不同学生的需要,满足体育教师因材施教的原则。

体育教师作为学生体育锻炼的最初也是最直接的引导者。一堂体育课的教学方式、教学内容都是有体育教师来设计执行,学生通过课堂上的学习逐渐激发起对体育的兴趣,通过大一到大二的体育课程培养,找到适合自身情况的最佳锻炼方式。

表4 家庭对大学生体育习惯形成的促进因素

大学生假期期间和平时业余时间,家庭和社会也对他们体育锻炼习惯产生着潜移默化的影响。由表4显示,父母的体育行为对孩子的体育锻炼习惯有着最大的影响。父母首先自身体会到体育锻炼的益处,言传身教给自己的孩子。

在现今社会,各种类型的体育健身方式出现,这些改变也给体育消费带来了变化。家庭经济收入的不同也影响着家庭健身方式的选择。而家庭体育氛围最直观的表现形式就是观看体育比赛、体育节目的频率,在观看比赛的同时了解不同体育项目的特点,对孩子将来选择体育健身项目起到了最直接的影响。

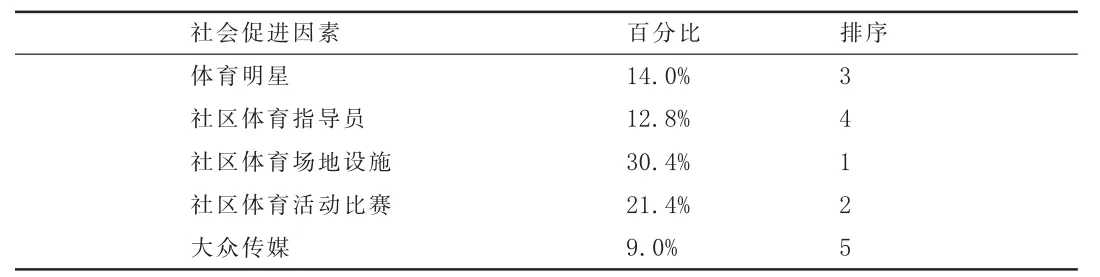

表5 社会对大学生体育习惯形成的促进因素

社会作为传播体育健身的大环境对即将离开学校进入社会的大学生也有着一定的影响。其中体育明星的作用是最不能被我们忽视的。姚明进入NBA打球影响着中国千万青少年的篮球生涯。

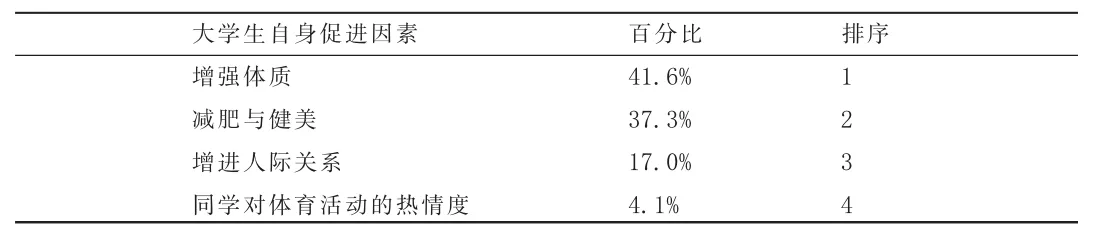

表6 大学生自身对体育习惯形成的促进因素

外界因素在不停地影响着大学生体育习惯的形成,而大学生自身才是体育习惯形成的主体,如果自身锻炼的意愿受到影响,那么外界环境的刺激效果将会受到影响。从表6中我们发现,大学生们通过中小学的体育教育后还是形成了体育锻炼将增进他们身体体质的理念。只有当他们自己了解了体育的众多好处之后,大学生们才能发自内心的想锻炼身体,养成良好的体育习惯。

(2)制约大学生体育习惯形成的因素。

体育场地对大学生的体育习惯起到了非常重要的影响。由表3和表5的数据我们就可以发现,体育场地的条件在促进和阻碍大学生体育习惯的形成中都排到了第一位。作为一所合格的大学,应提供给学生充裕的运动场地,为学生进行体育锻炼提供条件。

现在越来越多新颖的体育项目出现,原来的田径、体操等项目已经不能满足学生体育锻炼的需求。社会上的流行项目例如网球、瑜伽等也逐渐的在大学生开展。由于有的学校受到场地条件的限制,开设体育课程数量有限,学生久而久之就产生了厌烦的心理对他们养成良好的体育习惯起到了阻碍。

从对大学生的体育习惯现状调查发现,大一、大二的学生基本能保证一周1-2次的体育锻炼,到大三、大四后就出现了大幅度的下滑,究其根本原因就是学业压力造成。社会竞争激烈,大学生们要花更多的精力在专业课程学习和各种考证考试,体育锻炼就显得没有那么重要。大学阶段是大学生心理成长的又一个新阶段,离开父母身边独自生活,需要得到身边同学和老师的认可,那么在体育学习过程中难免受到身边同学的取笑,这时如果老师和自身没有进行很好的心理调节,那么也会影响到体育习惯的形成。

4、结论

(1)大学生在大一、大二阶段都投入时间到体育锻炼中来,对形成体育锻炼习惯起到了积极的作用。但是,进入大三、大四阶段由于受到毕业、工作等诸多方面的影响,体育锻炼情况逐步下降,未能形成良好的体育习惯;

(2)受到生理原因、体育态度等因素的影响男生体育锻炼的次数和时间比例明显高于女生,不同性别体育习惯的形成不同。不同地域的大学生可以保证基本的体育锻炼时间,对体育习惯的形成起到了积极的作用;

(3)影响云南省大学生体育习惯形成的因素有学校、家庭、社会和自身原因,学校和社会中场地设施成为促进和阻碍大学生体育习惯形成的主要因素;而父母的体育锻炼行为和家庭经济收入是促进和阻碍大学生体育习惯形成的家庭因素。