信念、沟通与联结:自闭症儿童家庭抗逆力生成研究

华红琴 曹 炎

一、问题的提出

自闭症又称自闭症谱系障碍,是一种在幼儿早期出现并且持续终身的发展障碍,主要表现为社会交往、语言交流困难以及行为偏异。《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示,目前中国自闭症障碍者估计高达1000万,其中0~14岁自闭症儿童超过200万。孩子被诊断为自闭症,对于每个家庭都是一个重大危机事件,家庭面临着长期照料自闭症儿童的巨大压力。从初始确诊、日常照护、康复训练到教育学习,除了巨大的经济负担,家长们还承受着沉重的心理与社会压力,还为悲伤、自责、羞耻、焦虑等负面认知与情绪所困扰,因“家有自闭儿”而导致的家庭悲剧屡见不鲜。由此而引发的思考是:社会工作如何为自闭症儿童家庭提供专业服务?以怎样的视角、基于什么理论设计服务方案?服务的目标是什么?

笔者查阅中国知网,发现尽管近年来自闭症议题日益受到社会关注,社会工作领域相关研究也逐渐增多,但总体而言,针对自闭症儿童以及家庭开展的社会工作研究较少。在中国知网输入主题词“自闭症”并含“社会工作”,发现从2010年到2019年仅有121篇研究文献,其中立足家庭视角开展的社会工作研究更少,仅22篇,内容以描述与分析自闭症儿童家长的压力、心理困扰为主,社会支持理论、生态系统理论运用较多,对于自闭症儿童家庭的干预研究极少。

家庭是社会的基本单元,是儿童赖以生存和发展的最重要的社会系统,对残障儿童来说具有极其重要的意义。家长是自闭症儿童的监护人,他们决定儿童的康复训练、养育方式以及教育选择。从某种角度来看,家庭的抉择直接影响儿童的发展机会与权力实现。因此,笔者认为对于障碍儿童社会工作服务介入应当立足家庭,通过对家庭的干预,调适家庭系统,改善家庭功能,提升家庭抗逆力,为障碍儿童营造良好的成长环境,促进其康复与成长。

本文旨在探索家庭抗逆力取向的残障儿童家庭社会工作服务,首先从理论层面阐释家庭抗逆力理论运用于自闭症儿童家庭小组工作的合理性与适当性,然后基于华许的家庭抗逆力实践框架设计8节小组工作方案,通过具体的小组工作案例考察其成效,探究信念、沟通与联结对家庭抗逆力生成的作用,进而对残障儿童家庭社会工作进行讨论与反思。

二、家庭抗逆力理论、实践与现实需要

(一)家庭抗逆力理论缘起、内涵与干预模型

1.家庭抗逆力理论缘起

家庭抗逆力(family resilience)理论源于个体抗逆力(Resilience)、家庭压力与家庭系统研究的结合。抗逆力也称为心理弹性、复原力,是指个人面对生活逆境、创伤、悲剧或其他重大压力时的良好适应,即从逆境中回弹、恢复的能力。20世纪70年代心理学家发现一些处于高危险环境中儿童或青少年,虽然身处逆境,却能有良好的适应与发展(E.J.Anthony&C.Koupernik,1974),故而提出了抗压能力或保护因子的概念,心理学界后来将这些变量、保护因子和抗压力统称为“心理弹性”或“抗逆力”。抗逆力的构成要素有三个方面:外部支持因素(I have)即外部生活环境中能形成支持力量的人、物、规范、关系等外在因素;内在优势因素(I am),是指个体的自我观感,主要包括个人形象感、积极乐观感;效能因素(I can),即个体拥有的技能或能力,如人际沟通技巧、情绪管理能力等。抗逆力的本质内涵是保护因子(protective factors)通过与风险因素相互作用来降低或改变由高危因素导致的消极结果。抗逆力理论源于心理学领域,后引入社会工作领域,以优势视角嵌入社会工作实务研究,并且为社会工作实务干预的路径提供了结构框架。

家庭抗逆力(family resilience)理论成为一个独立的研究领域比较晚,是在20世纪90年代,但源头可以追溯到早期对家庭压力、家庭应对与调适、家庭脆弱性的研究。20世纪80年代后期在家庭治疗领域出现转向:从聚焦家庭缺陷到关注家庭优势(Nichols&Schwartz,2000),认为对家庭成功的干预应当更多地利用家庭资源,而不是治疗师的技术。家庭抗逆力产生有三个重要背景性因素:家庭优势视角、发展精神病理学研究、家庭压力理论研究(Hawley,D.R.&DeHaan.L.,1996),麦卡宾夫妇(Mc-Cubbin)和华许(Walsh)则把抗逆力引入家庭研究,把研究焦点从个体抗逆力转向家庭抗逆力并形成两种取向的家庭抗逆力模型:家庭调整与适应模型以及家庭抗逆力过程模型。

2.家庭抗逆力概念内涵

家庭抗逆力概念与抗念逆力类似,主要存在两种取向:特质论与过程论。麦卡宾夫妇持特质论观点,把家庭抗逆力视为家庭的特征与性质,是个体和家庭成员在面对压力和逆境时所表现出的积极行为模式和应对能力,是帮助危机中的家庭迅速做出适应性的调整,预防、避免家庭瓦解和分裂,使家庭成员幸福安康的家庭特性(McCubbin&McCubbin,1988)。麦卡宾及其同事认为,影响家庭抗逆力构成具有四个重要因素:压力源及其严重性、家庭的脆弱性因素、家庭类型以及压力认知与评价。华许(Walsh)博士基于其家庭治疗临床实践,认为家庭抗逆力是以家庭为单位的一种应对与适应性的过程,是忍耐、自我调整和成长以应对危机和调适的积极过程。这一定义侧重关系的建构与抗逆力生成过程,包括家庭内关系以及家庭与外界的关系,家庭抗逆力不只是压力管理或经受逆境考验,更包含了个体及社会关系层面的潜能转变与提升。她认为无论是多严重的创伤经验、多糟糕的人际关系,都具有跨越生命周期与代际的治愈及转化潜能。

3.华许家庭抗逆力干预模型

华许提出了家庭抗逆力生成的框架,由3维度9要素构成:家庭信念系统、家庭组织模式以及家庭沟通过程。家庭信念系统包含赋予逆境意义、积极展望、超越与灵性;家庭组织模式包括灵活性、关联度、社会及经济资源;家庭沟通过程包括关键澄清、开放的情绪表达、合作性的问题解决(Walsh,2013)。华许认为,在家庭面对压力时,以上这些因素相互作用,在交互互动过程中家庭抗逆力生成,家庭得到复原。这一家庭抗逆力核心框架,为社会工作临床服务提供了服务框架。

(二)家庭抗逆力理论实践运用

1.国外家庭抗逆力干预项目已经应用于特殊儿童家庭等多个领域

家庭抗逆力理论在临床医疗与社会服务领域具有较高的应用价值,被广泛用于解决各种家庭问题,包括单亲家庭、丧失亲人的家庭、慢性病人家庭、罕见病人家庭、遭受创伤与灾难的家庭、城乡流动人口家庭、军人家庭等(Saltzman William R,Pynoos Robert S,Lester Patricia,Layne Christopher M,Beardslee William R.2013;McCubbin&Patterson.,1983)。西方国家开发了多个家庭抗逆力干预项目,运用于不同类型的家庭或人群,例如由美国加州大学洛杉矶分校和哈佛医学院团队联合开发的FOCUS(Families Over Coming Under Stress),该项目以优势视角为导向,以家庭为中心进行干预;亚利桑那州国家大学增强家庭抗逆力(Keeping Families Strong,KFS)项目,通过干预家庭认知、积极的心理技能和应对技能,来了解家庭层面的负面情绪和行为,探索如何进行积极思考,发展家庭优势。澳大利亚也开发了针对慢性病患儿父母的阶梯式护理干预方案,旨在通过增强家庭抗逆力的关键保护因素,提高慢性病患儿的家庭抗逆力,从而促进家庭的复原,实现家庭健康适应。此外,还有芝加哥家庭抗逆力社区项目、美国家庭叙事共建项目等等,并取得了良好的干预效果(李崇新、汪菊芬,2018)。

国内对于残障儿童家庭的研究主要聚焦于残障儿童给家庭带来的压力,家庭在养育残障儿童过程中的压力、需要、资讯缺乏以及社会支持方面,在残障儿童家庭抗逆力方面缺乏有效的干预方案,赵西西从医疗护理角度初步构建了脑瘫儿童家庭抗逆力的干预初步模型,流程包括:建立护患良好的关系,评估影响家庭抗逆力的主要影响因素,实施家庭抗逆力干预项目(包括赋予意义、正向思考、寻求社会支持、建立连接感、建立家庭一致感、合作解决问题),评估干预效果,调整干预措施,总结经验,制定详细的干预方案(赵西西,2016)。脑瘫儿童家庭抗逆力干预方案的构建,开启了针对残障儿童家庭干预的实证研究,是有益的尝试,但是对于自闭症儿童家庭,还没有相关干预模型。

2.国内家庭抗逆力理论研究与实践的薄弱

国内家庭抗逆力最早始于2005年,戴艳、郑日昌在第十届全国心理学学术大会上发表“家庭复原力关键因素结构的研究”,之后到2012年8年仅有5篇论文。2013年朱眉华教授翻译出版华许的《家庭抗逆力》一书,相关研究才逐年增多。笔者以“家庭抗逆力”、“家庭韧性”、“家庭复原力”为关键词在知网搜索,共检索到51篇论文,2013至今有46篇,其中11篇是关于家庭抗逆力理论的综述文章(纪文晓,2015;姚红、田国秀,2015;赵西西等,2015;冯跃,2017,李崇新、汪菊芬,2018;邓娟娟等,2018),10篇是硕博士论文,17篇发表在医学护理类杂志,关于自闭症儿童家庭抗逆力实证研究仅一篇,足见其在社会工作研究与实践领域严重不足。

(三)自闭症儿童家庭压力与社会工作服务介入需要

1“.家有自闭儿”对家庭系统造成持续性压力与危机

自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorders,ASDs),是一组有神经基础的、终身的、不可治愈的神经发育障碍,包括自闭症、阿斯伯格综合征、雷特综合征、儿童瓦解性精神障碍等亚类,各亚类在症状的严重程度上位于从轻到重的连续谱上,自闭症处于最严重的一端。其共同特征是普遍存在社会交往障碍、言语和非言语交流缺陷、兴趣狭窄和行为刻板等临床表现(陈顺森、白学军等,2011)。孩子被诊断为自闭症,意味着“不可治愈”“残疾”“需要被终身照顾”,自闭症儿童家长在承受巨大经济压力的同时,还面临长期照料的压力以及来自沟通、行为与社会层面的诸多挑战,并且这种挑战是持续性的。自闭症儿童需专人照顾,母亲往往不能外出工作,专职照顾孩子,一份收入的缺失,再加上康复抚养的高费用,产生多重压力,与正常儿童的父母相比,障碍儿童的父母存在更多的婚姻和家庭问题,

2.残障的个体模式导致自闭症儿童家庭自我贬低、消极归因与无望感

残障模式是人们对残障的理解看法或视角。导致残障的原因是什么?谁来承担对障碍者的责任?对于这些问题的看法受到社会意识、历史环境的影响,长期以来,人们受残障的个人模式影响,认为残障的发生是“作孽”、“失德”、“报应”、“缺陷”,把残障视为个人及家庭的责任。残障的道德模式认为残障是对不道德行为或恶行的惩罚,是上帝对罪人的惩罚,即使在当代社会,道德模式在一些有宗教信仰或者封建迷信的人群依然有很大的影响(杨俐,2009)。残障也被认为是因果报应,残障儿童的降临还会被看作是其父母所犯恶行或邪恶的结果,在这个模式下,残障会被认为是被恶魔迷惑、对罪责的惩罚,或是被上帝选中的神迹(奥利弗、萨佩,2009),残障者也被认为是不道德的,或是堕落的,自己的罪责只能由自己去承担。在我国,也会有很多封建迷信的人认为残障是因为上辈子造了孽,做了坏事得到的报应。家长往往无法接受与面对孩子残障的事实,产生自责、忧虑、哀愁、绝望等情绪表现(李凤,2010),甚至是逃避。还因遭受到各种压力和社会隔离,自闭症儿童家长常把责任归为自身家庭其他成员,产生错误归因,并且普遍对孩子的未来感到悲观(刘爱民,2009)。

3.华许家庭抗逆力模型运用与自闭症儿童家庭干预的适用性

华许提出的家庭抗逆力模型对社会工作实务具有很好的指导意义,她提出的家庭抗逆力干预框架包含3个维度9个要素(具体见表1):(1)信念体系,即家庭如何看待问题和做出选择,涵盖价值观、态度、偏见与假设等,是家庭成员共享对逆境意义的看法、积极的展望和灵性的超越;(2)组织模式,家庭动员并组织家庭的内部与外部资源去缓冲压力,并能够根据具体情况重组,有效处理危机或长期的逆境,组织模式包括弹性、联结与资源;(3)沟通过程:家庭在处理危机或度过压力时通过良性的相互表达和回应彼此的需求和顾虑,以及合作协商来满足新的需求,沟通过程包括观点澄清、开放的情绪表达、合作性的问题解决(Walsh,2013)。

表1家庭抗逆力过程模型应用于自闭症儿童家庭抗逆力提升的适用性分析

笔者长期从事残障研究,发现自闭症儿童家庭在信念、沟通、组织模式(联结)方面存在诸多问题,正是这些问题导致家长无法面对“家有自闭儿”的事实,采取消极逃避的方式应对;或者各持己见,缺乏沟通,导致夫妻冲突甚至家庭破裂;家长社会政策及资源的知晓及利用也不足。从表1来看,可以发现自闭症儿童家庭困扰与华许家庭抗逆力干预模型是可以契合对应的。

本研究尝试基于华许家庭抗逆力干预模型,遵循提升(强化)家庭抗逆力的核心原则:让危机经验变得有意义,将困境正常化、去病态化,重新架构与重新定义,接受人类的局限性,注入希望与乐观,设计小组工作服务方案,对自闭症儿童家庭的信念系统、沟通过程以及组织模式进行干预。

三、家庭抗逆力理论运用的实践案例

(一)前期研究及实践中的挑战

本研究得到上海某自闭症儿童康复中心的支持,得以接触到自闭症儿童家长。该康复中心是上海市残联阳光宝宝卡定点康复机构,为自闭症、发育迟缓、智力障碍等儿童提供专业的康复训练,前来进行康复训练的孩子以学龄前自闭症幼儿居多(多诊断为发育迟缓、疑似自闭症)。该机构也是笔者所在社会工作系的实习基地,社会工作专业硕士学生常年进入该机构进行专业实习。

从2015年起,笔者带领学生进入该机构实习,已经保持三年的合作。最初结合“五一”“母亲节”“六一”“父亲节”等节日开展比较松散、自由、开放的活动,如游戏、情绪放松、冥想、心理减压、手工等,属于康乐型活动;2016年9月至11月底,基于社会支持理论,开展了有一定设计与结构的小组工作,名为“心相系、共成长——家长互助支持小组”,共9节,每次1个小时。通过小组活动,家长们增进了沟通,建立了微信群,交流一些资讯、养育困难与经验,达成了一些支持与互助的成效,但也反映出一些问题。首先,家长不能保证每周都带孩子来康复,不少家长不能全程参与,不少家庭是父母轮流带领;其次,服务并未深入家庭,未触及问题本质,家长们一些固有的负面信念与认知并未改变,家庭成员间隐含着矛盾与冲突,家长们对孩子的语言、入学、未来的焦虑时时浮现。故而,需努力探寻更加深入的以家庭为对象的干预服务方案。

(二)小组基本情况介绍

1.地点与时间

活动地点设定在康复中心。孩子每次训练2节课,1个半小时,在孩子进行康复训练的同时,家长们会集中在休息室等候,这为开展小组活动提供了契机。得到康复中心的支持,特定为我们开展小组工作提供了相对独立、安静的活动室。由于周末父母带孩子来康复居多,而工作日因父母要工作,大多是祖辈带孩子过来训练。因此,我们决定小组时间定在每周六上午10:00—11:20,共8节。每周一次,每次80分钟。

2“.多家庭小组工作”创设

本次小组服务的对象是“家庭”,但针对家庭的干预在现实中非常困难,难以实现家庭成员连续多次一起参与。我们了解到,一些家庭中家长在父母是轮流带孩子来康复训练,虽然无法确保连续8周都参与小组活动,但家长可以轮流参与,这对于以“家庭”为对象的社会工作服务同样具有重要意义。所以,我们在招募时尽量选择能一起参与,或者可以轮流参与的家庭。这成为本研究的一个重要特征:每个家庭可以由单个成员参与,或成员轮流参与,抑或是多个成员同时参与,称为“多家庭小组工作”。

本次小组工作的目标是提升家庭抗逆力,服务对象定位于“家庭”,因此家庭中不同的成员来参与小组活动,从某种角度来说可能有利于家庭的改变。

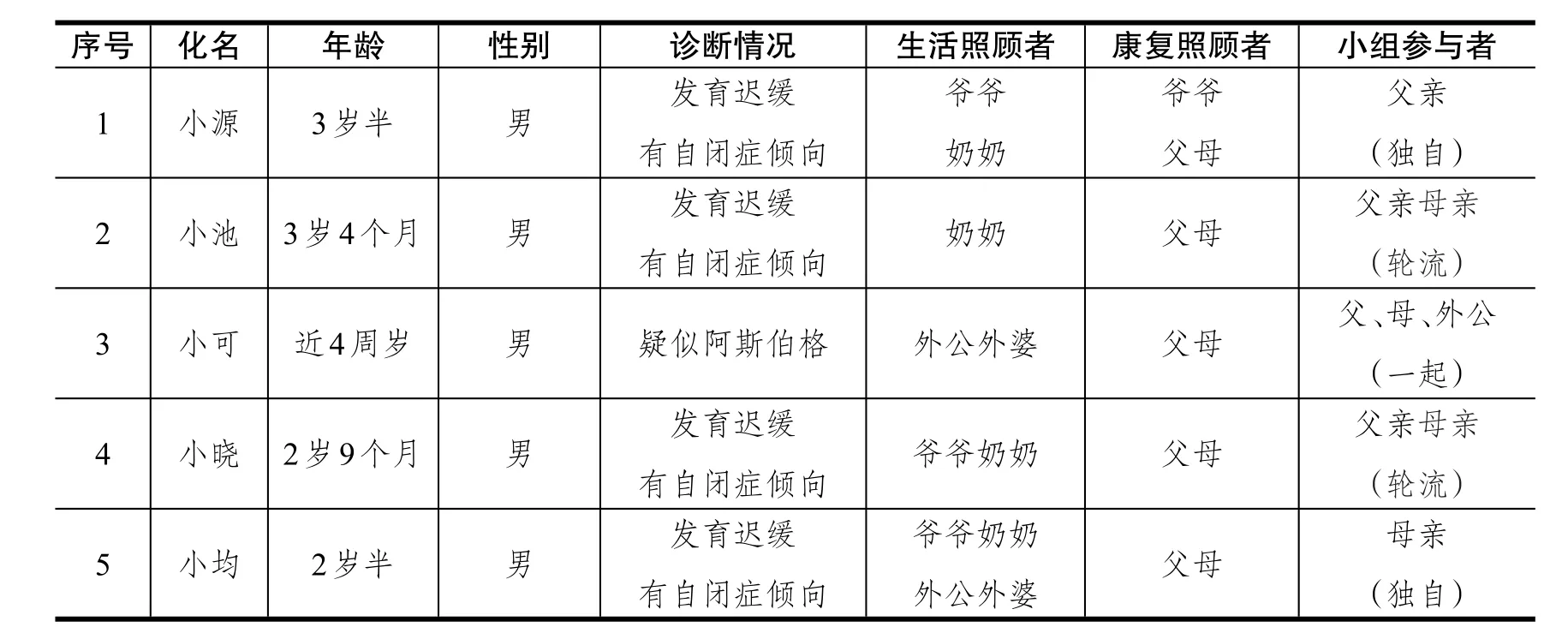

3招募方式与参与家庭情况

小组正式活动开展前两周为准备期。由康复中心领导与康复师引荐,我们得以与家长建立联系,进行访谈,初步评估每个孩子与家庭的基本情况。本次小组招募到5个家庭共9位家长(轮流)参与小组活动(见表2),其中1个家庭父母都参与,2个家庭父母轮流参与,还有2个家庭各有一位家长全程参与。

表2 参与小组的5个家庭基本情况

小源,男孩,年龄3岁半。在2岁半时诊断出发育迟缓,有自闭症倾向,但当时孩子的爷爷和妈妈不相信孩子有自闭症,所以一直没有康复训练,耽误了大概一年。小源能与人有少量沟通,口齿不清,能理解一些指令,但不太听话,并且不会主动与人交流。目前孩子的主要照顾者是爷爷奶奶,虽然与孩子并不同住,但每天早晨爷爷奶奶都会来接孩子,父母下班后到爷爷奶奶家接回孩子,自己照顾。这个家庭中,小源妈妈是博士,从事研究型工作,性格比较强势,与小源爷爷都非常溺爱孩子,小源爸爸学历一般,性格随和,心中觉得应该加强孩子的训练与规则,但一直没有办法实现。孩子在2017年9月份即将进入幼儿园学习,家人都比较担心入园后的学习和适应。

小池,男孩,年龄3岁4个月。10个月大的时候会走,会喊爸爸妈妈,但是后面就后退了,2岁多的时候家长发现孩子的语言倒退问题,便带孩子到医院检查,医生说孩子发育迟缓,当时家里的大人都不相信这个说法,因为邻居家的孩子当时也差不多大,并且也不会说话。但小池爸爸在查阅相关资料后发现孩子的症状有点像自闭症,于是把这些信息告诉小池妈妈,但她不相信这些,不想要给孩子贴上“自闭症”的标签。一直到孩子3岁左右再去医院做检查,得出“自闭症倾向”的鉴定结果,在鉴定后才开始进行康复训练。孩子主要的表现为语言能力弱,几乎不会说话,也伴随着一些行为困难。小池生活的主要照顾者是奶奶,父母下班及周末会亲自带孩子,周末会带孩子去机构做康复训练和早教机构,也即将在9月进入幼儿园。

小可,男孩,近4周岁。7月份刚刚去医院诊断为“疑似阿斯伯格”,小可在语言和行为上并没有表现出过多异常,以前家人发现孩子注意力不集中,但当时并未重视,直到幼儿园小班结束,幼儿园的老师发现孩子的运动能力很差,建议孩子去做感统训练,所以小可父母带孩子去做相关的检查。孩子的主要表现为记忆力强、社交差,在听觉感知方面能力尤其很强,听到的内容都能复述并记住。但孩子的社交较差,主要表现为与家人的亲密互动很少,陌生人更少,几乎不会主动去接触他人。小可由爷爷奶奶、外公外婆四个老人轮流照顾,对孩子非常溺爱,之前孩子的表现相对比较好,诊断的结果来得有些没有预兆,所以小可的家人难以接受这个事实,觉得太突然,心情十分低落,对孩子的情况也十分紧张。小可爸爸是在读博士,在家中是一个比较权威的人物,在家庭遇到这样突然的打击时能够站出来安抚家人的情绪,并做一些康复训练、教育等重要的决策,而妈妈经常以泪洗面,与自己的父母有诸多冲突。

小晓,男孩,2岁9个月。3个月之前诊断为“发育迟缓,有自闭症倾向”,初次检查时,医生说没有什么问题,补充一点DHA就好了。但后来孩子的语言问题引起了家长的进一步重视,于是再去医院检查,才得到确诊,当时家长受到蛮大的打击,后来也听了医生的建议进行康复训练。孩子的主要表现为几乎没有语言、注意力不集中。小晓主要由爷爷奶奶照顾,父母休息也会一起带孩子。

小均,男孩,2岁半。1岁时首次诊断,医生说发育不太正常;1岁半时发现孩子与其他孩子差距较大,又去诊断,得出“发育迟缓,有自闭症倾向””的鉴定结果;2岁左右开始到机构进行康复训练。小均几乎没有语言,也有一些行为上的困难,但能够理解简单的指令。小均妈妈在怀孕后就没有再工作,全职照顾孩子,由小均的爷爷奶奶辅助照料。后来小均妈妈也找了工作,孩子日常生活的照料主要由爷爷奶奶承担,父母在下班及周末也会一起带孩子外出进行康复训练等活动。

(三)小组工作内容设计与干预过程

小组采用半结构方式,每次小组活动有主题与目标,但并不是完全按照预先设计走固定化流程,社工需要灵活应变,敏感体察家长的情绪与回应,捕捉“干预点”,引领小组动力与发展。每次小组活动在大致主题框架下,适时调整活动的内容与时间分配,具体每一节活动的主题、目标与家庭抗逆力干预点,见表3。

表3小组活动主题与干预要素

本次小组可分为三个阶段:小组初期、小组中期与小组后期。这三个环节有不同的目标与特点。

1.小组初期

小组的初期包括活动的1~3节,处于一个建立信任关系、形成小组动力的阶段,家庭抗逆力干预的重点是家庭信念。社会工作者秉承“尊重、接纳、非批判”的价值观,邀请家长们叙述各自的故事与困扰,使小组成为一个开放又有安全感的场所,鼓励家长们叙述心中所思与所困。在这个过程中,社会工作者能够鼓励家长们表达,并且同理家长们的困扰,促进了信任关系的建立;家长们也在这个过程中发现彼此困扰的相似性,彼此分享经验与建议,并且在工作员的引导下,家长们对于自闭症谱系障碍以及相关解释的认识增多,认知增宽,从个体模式的归因转变为更加科学客观的解释,不再抱怨某个人,并且对未来有更多的展望。

2.小组中期

小组的中期包括4~6三节活动,注重小组凝聚力的巩固,家庭抗逆力干预重点是沟通,也包含联结,并巩固家长们的积极信念,通过发现被忽略的优势潜能,巩固抗逆力的转变。社会工作者鼓励家长们分享彼此的家庭故事,寻找并积累各家庭的经验妙招,相互启发,探索家庭生活的积极面。其次,通过治疗性文件,见证并巩固各家庭的改变,促进家庭抗逆力提升。

3.小组后期

小组的后期包括7~8两节活动,小组凝聚力已经相对巩固,家长们拥有更多的积极力量来思考未来,例如自闭症儿童的教育及社会融入问题。第七节活动开展之前,刚好发生了“一元画”网络公益事件,某社会组织为自闭症儿童募集资金,不到一天筹款1500万,引起了公众的高度关注,或赞扬或批评,也凸显了自闭症儿童社会融入的议题。社会工作者引导家庭们表达对于孩子教育与社会融入的看法,借机宣传社会公益与相关政策资源,为家长们注入希望。最后一节,社会工作者运用绘制“生命线”的方法,邀请家长们回顾人生经历,对未来进行展望。小组的后期见证了家长们的改变,他们能够理性认识自闭症,把“问题”与人分开,用积极的故事代替消极的故事,反思自身与社会,能够思考社会对于自闭症儿童的接纳问题,是一种积极转变、力量提升的表现。

(四)小组成效评估

本研究主要从两个方面来评估小组工作成效。

一是小组活动前后对家庭分别进行访谈家庭。访谈采用半结构式访谈法,分别从信念系统、组织模式、沟通过程三个维度进行访谈,在小组活动开始前2周,社会工作者就进入机构与家长交流访谈,收集基本材料,进行初步评估,小组结束后,社会工作者对每个家庭再分别进行访谈,了解各家庭的改变情况,并分析搜集到的质性资料,对家庭抗逆力提升的效果进行评估。

二是过程评估,根据每次小组活动观察与记录,结合小组过程中家长的表现、参与情况所获得的质性资料来评估成效。

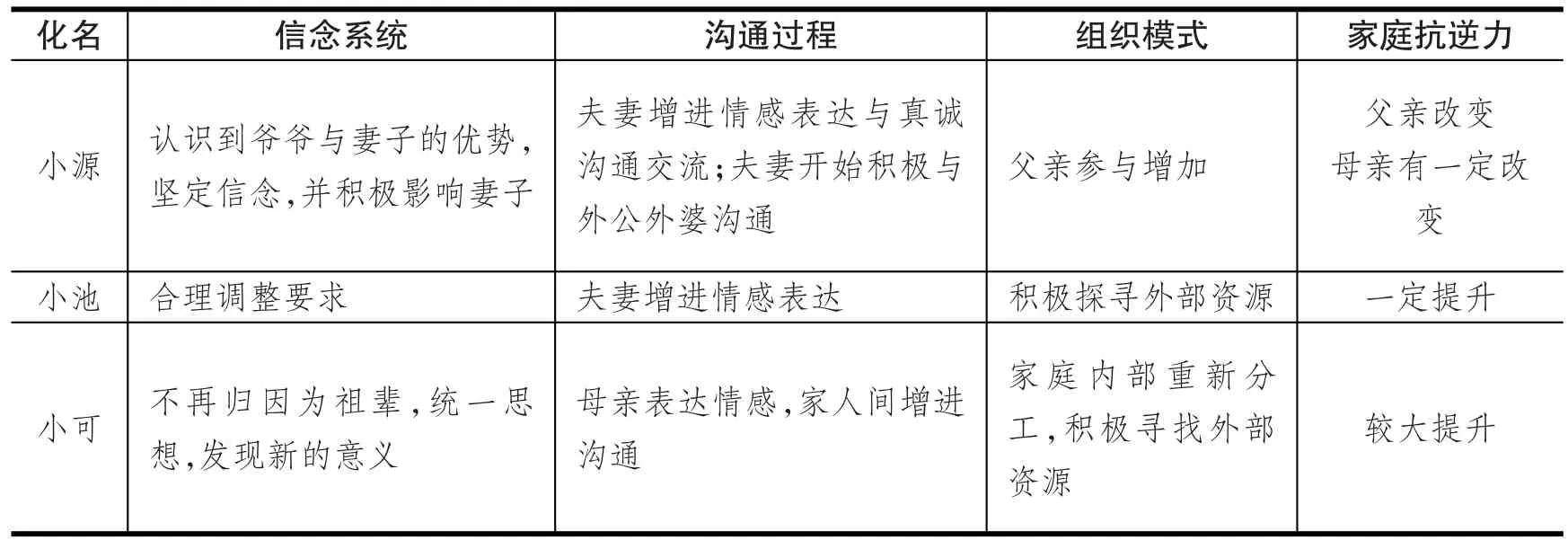

表4 5个家庭家庭抗逆力提升情况

(续表4)

家长们对于参与本次小组的满意程度较高。首先,参与此类小组活动是所有参与者的初次体验,他们认为参与小组很有意义,获得一个释放负面情绪的机会;其次,有相同经历的家长能够坐在一起互相分享与讨论养育自闭症儿童的经验与方法,并获得专业工作者的解疑答惑,获得更多知识支持;最后,小组的凝聚力让他们获得情感与信念上的相互支持,获得更多的力量。从家庭抗逆力三个维度来看,在一定程度上改善了家长的信念系统、组织模式与沟通过程,提升了家庭抗逆力。

第一,信念系统。家长们初期存在诸多困扰,这些困扰大多来源于孩子的“自闭症问题”,对于孩子不说话、不听指令的行为感到无力、无奈,对未来感到渺茫,他们纠结于孩子的语言和行为偏异。通过小组活动,家长们调整了认知,懂得了孩子的语言和行为养成应该遵循儿童发展规律,理解事物及指令才是第一步,学会一些行为养成的技巧。在自闭症疾病的认识与归因方面,小组之初,各家庭认为孩子的“自闭症”是由人或者教养方式甚至外部声音刺激引起的,表现为孩子母亲的自责,或是家庭成员间的相互埋怨。在小组活动的叙述与之后的访谈中,家长们也反思自身,不再把“自闭症”归因于任何家庭成员,能够从悲伤、自责、羞耻、焦虑等情绪中走出来,将问题与人分离,更加客观地看待问题。

第二,家庭沟通。家长们在小组活动过程中纷纷叙述了各自的家庭故事,不同的家庭都有各自的沟通或其他互动关系问题。有的家庭原本夫妻之间沟通不良,但之后参与小组的一方探索了更多的生活积极面,也尝试做出改变,主动、积极地与妻子进行沟通,采取行动,改善家庭关系。

第三,组织模式。就家庭内部组织而言,家庭在小组后更清晰地认识到家庭内部合理分工及家庭凝聚力的重要性,付诸更多行动以调整内部组织模式,以更富弹性和凝聚力的家庭姿态迎接未来的挑战。小均的妈妈在怀孕时便辞去了自己的工作,在发现孩子有残障时,原本想要重新找份工作的打算也落空了,但是孩子的康复、维持家庭正常生活所需要的开销较大,仅靠小均爸爸一人的工作难以维持。小组参与使小均妈妈明晰是自己的意愿,在小组还没结束时,小均妈妈便找到了一份工作,孩子的日常生活由双方的老人照顾,自己和小均爸爸下班及周末也会亲自带孩子做一些康复或进行家庭活动。而且她还告诉社会工作者:“以前其实一家人也不会坐下来讨论什么事情,现在发现孩子的问题,反而会齐心协力一起来商量,家里人之间感觉更近了。”小可家庭中的每个人都想要让孩子离自己更近一些,老人不愿意放手让孩子的父母带孩子,并且养育孩子的理念存在代沟,由此产生家庭内部的纷争与矛盾。小可的父母与外公参与小组活动后,有了更合理的分工,父母也履行起应负的责任,长辈不再固执己见干预孩子的康复,而是相互配合,达到家庭生活与孩子康复成长的协调。我们欣喜地看到,“自闭症”不再充斥着家庭生活,家长们意识到孩子是家庭的中心,而“自闭症”不是;原本应该拥有的家庭生活如果因为孩子有自闭症戛然而止,那不仅不利于孩子的成长,也让整个家庭陷入病态。因此,家长们改变各自的行动,“正常化”,家长们开始关注家庭生活,开始做旅行计划,做好生活、工作与孩子之间的平衡,采取更加客观、理智的态度去做规划并采取行动。

综上所述,小组工作介入自闭症儿童家庭抗逆力提升取得比较良好的效果,能够在一定程度上改善家庭的认知与信念,促使家庭组织模式和重组,增进家庭情感交流与沟通。

三、思考与讨论

(一)优势取向的家庭抗逆力理论具有重要的实践意义

儿童残障具有持续性、长久性、发展性特征,家庭必须长期应对照料压力,仅凭外界短期的支持是难以为续的,只有家庭自身源源不断生成行为动力,才能克服或创造性地转化这一危机。家庭抗逆力理论基于优势视角,以挖掘、激发家庭自身内在的优势潜能为取向,同时它又是既定社会与文化脉络下的产物,是一种发展性的应对策略,家庭抗逆力框架对于指导处于危机中的家庭和面临持续逆境的家庭的临床实践具有重要价值。家庭抗逆力干预是建立在个人和家庭的适应、恢复和成长都可以通过合作来实现的信念之上,干预的目的是促进家庭力量,作为一种广义的元模型,家庭抗逆力理论可以与多种实践模式相结合,并其运用于多样化的人群。

(二)加强本土家庭抗逆力理论干预实践研究

家庭抗逆力干预强调以家庭为对象,重视家庭系统内部的协调与转变从而适应或突破困境,而非家庭内部个体抗逆力之和。本研究基于华许的家庭抗逆力理论框架,分别从信念系统、组织模式与沟通过程进行介入,取得一定的成效,但这三个方面不是割裂的,它们各自发挥着不同的作用,且又彼此相互影响。

在本研究中,从第1至第3节,主要围绕家庭信念系统工作,但其中也包含情感表达与真诚沟通,第4、第5节以沟通过程为主,但其中也蕴含组织模式的干预,第6、第7聚焦组织模式,又蕴含信念系统,注入希望,第8节又回到信念系统的干预。

由于中国社会具有其特定的文化传统,西方家庭抗逆力理论在本土的运用需要适当地调整。在本研究中,对于信念系统的干预是最先开始的,也着力最多。笔者认为,信念系统是家庭抗逆力生成的起点,如果信念系统不改变,将极大阻碍家庭抗逆力生成。但中国社会中个人模式的残障理念根深蒂固,人们对残障的恐惧、排斥深刻影响家长们对残障的接纳。虽然当下社会环境对残障人士的保障与支持已经越来越好,但残障的个体模式、对残障消极的观念仍然是根深蒂固的,家长对残障的负面消极信念使得他们无法真正接纳残障,继而对孩子过多保护,甚至是尽量回避与外界接触,隐瞒起来不让老师、朋友、邻居知道孩子的真实情况,甚至造成家庭与社会的隔离。因此加强信念系统的干预,拓宽认知范围,把被淹没的“自我主体性”凸显出来,赋予新的意义,有利于积极转化。从而由积极信念推动,增进情感沟通与表达,积极向外拓展资源,就可能赢得更多的社会接纳与社会资源,并增进家庭福祉与幸福,提升家庭抗逆力。

(三)“多家庭小组工作”可以成为家庭社会工作服务的一种形式

家庭社会工作以“家庭”为服务对象,以个案形式为主,在实践中遇到不少困难,其中一个客观条件是家庭成员难以做到每次都集体参与;如果名为家庭服务,却只有孩子或其中某一位家庭成员固定参与,难以搅动家庭系统,推动家庭改变。因此,多家庭小组工作具有相对优势。本研究中,参与本次小组的共有5个家庭,其中一个家庭是夫妻双方共同参与(外公也参与了几次),另两个家庭夫妻双方轮流参与,还有两个家庭都是夫妻一方参与。从小组的过程以及家庭的改变程度来看,夫妻双方共同参与效果更佳。无论在改变归因与认知,还是情感沟通,夫妻双方都能够在小组中表达各自的感受与想法,相互引导与同理,建立彼此更加信任的关系,更好地提升家庭抗逆力。

夫妻双方轮流参加,也能在一定程度上推动家庭的转变,比只有一方参与的效果更佳。一方参与小组活动后,会主动告诉另一方,或者另一方也会向小组询问开展的情况,从某种角度来看,增进了夫妻间的交流,他们一起讨论,一起学习,协调分工,统一意见;即使一方不太情愿,被动地参与了小组活动,也为我们提供了影响案主的机会,这些都对家庭抗逆力的生成有一定的激发作用。“多家庭小组工作”方式,不失为家庭社会工作的一种可在实践中操作运用的策略和方法。

(三)加强家庭社会工作者专业能力建设

家庭社会工作对社会工作者提出了更高的专业要求。社会工作者必须具备广博的知识储备,扎实的理论功底、敏锐的洞察力、娴熟的小组带领技巧,还需要掌握特殊教育与儿童心理学相关知识,并且熟知相关政策法规。在本次小组中,笔者经常即时回答家长的提问,为家长提供有用的知识技能,如否定“冰箱母亲”言论,介绍“自闭症神经多元性”解释,以及地板时光疗法与行为结构疗法,正所谓久病成医,有些自闭症儿童家长在得知孩子的疾病后,搜索了大量资讯,他们具有丰富的知识储备与经验,社会工作者需要体现专业性,才能赢得家长的信任,促使小组顺利开展。

(四)小组干预方案有待细化与分类设计

本次小组工作设计了8节,还有前后家庭访谈与评估,但从实际运行来看,介入的时间还是不足,很多效果处于家庭抗逆力启动阶段,并不能在短时间内完全转变家庭的信念、沟通及组织模式。

因此,该小组工作干预方案有待于进一步完善,有三个建议:第一是由8节增加到12节,在三个维度上都至少增加1节,从而进一步强化与巩固家庭抗逆力提升效果;第二是设计精阶方案,在初次小组工作服务基础上,分别设计“家庭信念”、“家庭沟通”、“组织模式”更为聚焦的小组工作方案。第三,与个案工作相结合,在小组服务之后,有针对性地开展个案服务,以改善家庭系统与功能,提升家庭抗逆力。

另外,本次小组工作对象主要是学龄前自闭症幼儿的家庭,孩子刚诊断为“疑似自闭症”不久,处于不同年龄、不同生命周期的家庭,干预的重点与策略是不同的,学龄前与学龄期、大龄自闭症儿童干预的内容与策略都需要适当调整。在社会工作精准服务背景下,我们需要探索服务于不同群体及家庭的更加专业有效的服务方案。同时需要加强家庭抗逆力的测评,增强服务的科学性以及有效性。

总而言之,抗逆力取向的服务促进家庭赋权,为家庭带来共同的希望,发展出新的能力,帮助家庭成员之间建立相互支持和合作,扩展了家庭资源,以更有效地应对新挑战。无论从理论还是实践来讲,都值得重视并愈多付诸于实践。