论“乡贤”参与治理模式的三重维度

王 巍

(中共四川蒲江县委党校,四川 蒲江 611600)

一、问题的提出

党的十九大报告提出,要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,实施乡村振兴战略,这是党中央从党和国家事业全局出发、着眼于实现“两个一百年”奋斗目标,顺应亿万农民对美好生活的向往而作出的重大决策,[1]是解决人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分发展之间矛盾的必然要求,是统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的战略选择,也是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要体现。通过乡村振兴战略的实施要让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园,这既是党中央力图解决“三农”问题的政治宣誓,也是乡村振兴战略的价值目标。其中,治理有效是乡村振兴的社会维度目标,而“乡贤”则是实现乡村善治的建设性力量,在半熟人社会和后农业税时代的乡村,其中介调解和利益黏合作用日益凸显,“乡贤”参与农村基层治理模式也逐渐受到学术界的重视和广泛讨论。具体而言,“乡贤”是指以乡情乡愁为纽带、热心故乡公益事业而被当地民众所认同的复合型精英,拥有身份归属性、职业多元性、事业公益性三重属性。[2]“乡贤”参与治理就是通过引导“乡贤”回归乡土社会,发挥其调解和纽带作用,与农民、基层政权有机协同,服务于农村基层社会治理与建设,实现自治与他治有机结合,构建共治共享治理格局。关于“乡贤”如何参与基层治理,如何发挥治理效用,如何构造有效模式,学术界进行了广泛讨论。有些学者认为应该从“文化”层面入手,以礼仪文化为切入点提升“乡贤”参与基层社会治理的有效性;[3]以“乡贤文化”为支撑点提升农村基层治理水平。[4]有些学者认为应该从“技术”层面入手,将现代信息技术与“乡贤”治理有机融合,构建完善的“互联网+乡贤治理”模式;[5]另一部分学者认为应该从制度组织层面入手,通过完善制度机制,从政策上鼓励支持体制型“乡贤”治村;[6]通过夯实现代“乡贤”培育和发展的制度基础,加强引导和规范,优化现代“乡贤”培育和发展的制度环境,提升治理有效性;[7]通过村两委平台将“乡贤”等社会力量进行有机整合与吸纳,提升“乡贤”参与治理的效度。[8]还有些学者从个案研究入手,以特定区域的治理实践为蓝本总结分析“乡贤”参与治理的具体模式,如基于浙江“枫桥经验”提出浙江“枫桥模式”,[9]基于上海外冈镇社区治理实践提出“老大人”治理模式。[10]总体而言,多数学者倾向于“政治过程”研究范式,注重“乡贤”参与治理的逻辑过程和内在机理的分析阐释,在某种程度上忽视“乡贤”参与治理的具体逻辑前提和现实结构背景,这样可能导致治理模式与现实结构的“脱嵌”,而且伴随着“乡贤”参与治理的价值偏离和功能异化以及“乡贤参与治理模式”与社会结构“互构”的不确定性,治理模式的“效用性”问题凸显。因此,只有在对不同地区乡村社会结构与新“乡贤”资源进行分析的基础上,才能因地制宜地选择合适的新“乡贤”治理模式,实现乡村社会结构、新“乡贤”资源、新“乡贤”治理目标的有效耦合。[11]从本质上来说,对“乡贤”参与治理模式的分析应该把握逻辑前提、背景结构和动态“适应”三个维度,这三个维度是效用性的前提,它使得“乡贤”参与治理模式具有抽象具体、稳定流变的多元特征。

二、“乡贤”参与治理模式的具体维度

“乡贤”参与治理是当前农村基层治理的重要方式和具体实践,作为独立的社会力量,“乡贤”对村治的有效“介入”有助于增强村民和基层政权的“社会联结”,增溢村民和基层政权的“黏合度”,提升农村基层治理效益,缓解农村基层治理“内卷化”问题,优化农村基层治理格局,丰富农村基层治理结构层次。而“乡贤”参与治理模式的有效性应该内含“三个维度”:要素维度、结构维度和时间维度。要素维度强调“乡贤”参与治理模式效用的政治、经济、文化、社会基础条件和逻辑前提;结构维度强调“乡贤”参与治理模式与当地现实结构(政治、经济、文化、社会结构)的“嵌入”;时间维度强调“乡贤”功能异化、效率损耗、异质性结构要素的增长以及由此带来的治理模式的动态调适性。

(一)要素维度

“乡贤”参与治理模式要想发挥效用价值,必须具备一般性政治、经济、文化、社会条件,具备一般性基础要素。也就是说,“乡贤”参与治理模式应该建立在当地具体的政治、经济、文化、社会基础条件之上,并受其制约和影响。在文献查阅和总结治理实践经验的基础上可抽象归纳出一般性基础要素(政治、经济、文化、社会条件)。具体而言,政治条件包括:第一,治理权力的相对开放性和“共享性”,农村基层治理权力“场域”的开放性是“乡贤”能够发挥功用的逻辑前提和基础要件,其开放程度直接框定“乡贤”的可介入空间;第二,“乡贤”力量的政治存在,“乡贤”群体能够凭借自身的品德、知识、技术、声誉等进入当地的权力“场域”,能够作为独立的政治力量参与影响当地的行政决策,享有政治话语权和政治影响力;第三,治理制度的“嵌套”空间,既有的治理制度结构具有“自治”结构的“可嵌入”空间,且具有弹性、延展性和兼容性,能够与“乡贤”参与治理制度实现功能耦合和价值契合。经济条件主要包括治理的物质要素,能够提供相对充足的治理资源(资金、技术、工具),构建“乡贤”参与治理模式的物质支撑,保障治理的连续性与稳定性。文化条件包括:第一,协商文化与自组织文化(自治文化),民主协商文化“基因”和村民自我组织、自我管理、自我服务的自治文化传统与文化自觉是影响“乡贤”参与治理效用性的文化要素;第二,身份认同文化,“乡贤”和村民相互之间的身份认同、“乡贤”对家乡的身份认同与情感联结建构着“乡贤”参与治理模式的意义空间。社会条件主要包括社会阶层的分化和社会权力中心的多元化,社会利益的分化、新社会阶层(“乡贤”)的出现、社会权力由“一元”向“多元”的嬗变是“乡贤”参与治理模式适用性和效用性的社会结构条件。总体而言,“乡贤”参与治理模式并不是所有地域都适用,也并不是在所有地域都有相同的效用性和获益度,当地是否具备“乡贤”参与治理模式的政治、经济、文化、社会基础性要素在很大程度上影响着模式的“可用性”。

(二)结构维度

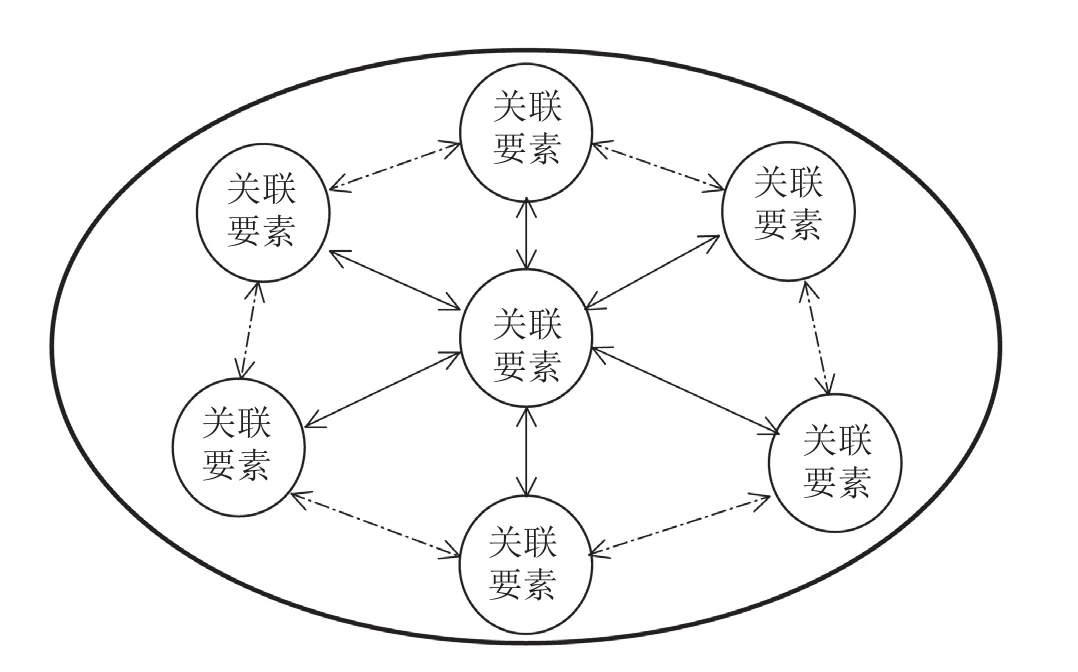

“乡贤”参与治理模式的效用价值除了受要素维度的影响,也受结构维度的制约,也就是说,具备政治、经济、文化、社会基础性要素是“乡贤”参与治理模式“可用”的逻辑前提,而“乡贤”参与治理模式能否与当地现实结构“嵌入”则制约着模式的功用空间,从本质上说,当地现实结构建构当地“乡贤”参与治理模式结构。为进一步“透视”现实结构,可依托布迪厄的“场域”理论和拓扑概念,从政治、经济、文化、社会要素维度入手,通过要素的“关联性集聚”概化要素“簇”(集合),以要素“簇”(集合)为自变量析出“场域”(因变量),以“场域”的“构型”(拓扑关系)投射现实结构。

具体而言,从特定地域的政治要素维度分析入手,以治理权力具有相对开放性和“共享性”的程度、“乡贤”力量的政治存在度、治理制度的“嵌套”空间大小(核心要素p1、p2、p3)以及其他“关联性要素”(如治理理念的“转型”程度、既有的基层治理制度供给充足率等)概化政治要素“簇”(集合)(如等式一);从特定地域的经济要素维度分析入手,以治理资源(资金、技术、工具)供给充足度(核心要素e1、e2、e3)以及其他“关联性要素”(如经济发展水平高低和发展方式的现代化程度、生产要素供给率高低、产业经济效益高低等)概化经济要素“簇”(集合)(如等式二);从特定地域的文化要素维度分析入手,以协商文化、自组织文化、身份认同文化的浓厚度(核心要素c1、c2、c3)以及其他“关联性要素”(如宗族观念存在与否、地域共同体意识强弱等)概化文化要素“簇”(集合)(如等式三);从特定地域的社会要素维度分析入手,以社会阶层的区分和细化以及社会权力多元化程度(核心要素s1、s2)与其他“关联性要素”(如社会需求的多样化程度、非政府主体的数量多少和参与治理的能力高低等)概化社会要素“簇”(集合)(如等式四)。

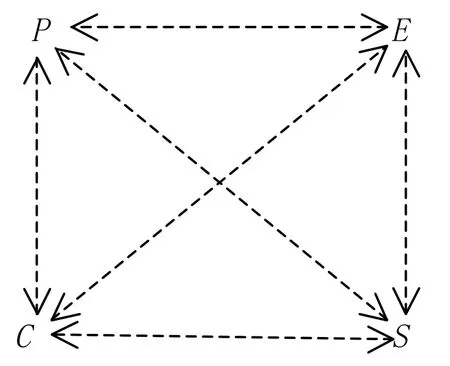

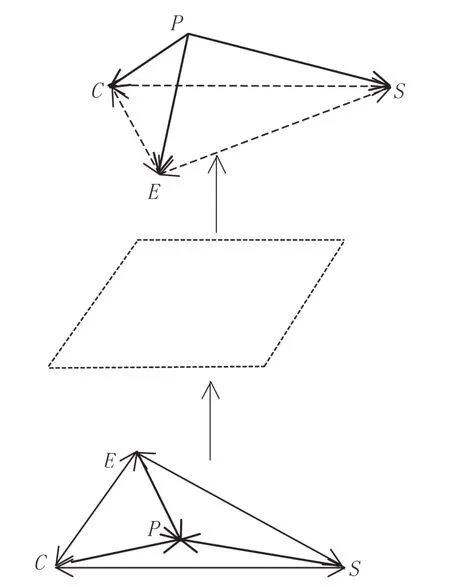

在特定地域政治、经济、文化、社会要素“簇”(集合)概化的基础上,以要素单元的“充足度”与要素单元之间“紧致性”(compactness)①紧致性的拓扑学概念是一个开集覆盖中有有限子集覆盖,“有界性”“闭合性”与“收敛性”是其核心属性。程度(用ci表示)为自变量,可以“析出”(或投射)政治、经济、文化、社会“场域”(如函数式一至四),换而言之,特定地域的“场域”是特定地域政治、经济、文化、社会要素单元“在场”及其相互关联性的“函变”结果。如果政治、经济、文化、社会要素单元“充足度”高且彼此之间的紧致性程度高(要素正强化关联且关联要素向核心要素收敛)就属于强政治“场域”、强经济“场域”、强文化“场域”、强社会“场域”,反之,则属于弱“场域”②强弱“场域”具有布迪厄的“场域自主性”强弱的属性特质,与场域自主性具有同价性。(如图示1)。在厘定特定地域政治、经济、文化、社会“场域”强弱的基础上,以“场域”强弱与“场域”之间的“连通性”(connectivity)③连通性的拓扑学概念是一个集合,除了空集和自身外,没有别的既开又闭的子集,“连接性”与“连续性”是其核心属性。程度(用Ci表示)为自变量,可以“析出”(或建构)“场域”拓扑结构(如函数式五和函数式六),以函变的逻辑结果——“场域”拓扑结构投射现实结构(“场域”拓扑结构是“现实结构”的对称性结构,即“镜式反映”投射),有效“透视”特定地域的政治、经济、文化、社会结构。具体来说,如果特定地域的政治、经济、文化、社会“场域”均较弱,其中政治“场域”最弱,经济、文化、社会“场域”之间的双向“连通性”程度较高(双向“传导性”和“外溢性”程度较高),其中,其他“场域”至政治“场域”的单向“连通性”程度最高(单向“传导性”和“外溢性”程度最高),而政治“场域”至其他“场域”的单向“连通性”程度最低(如图示2和图示4),投射“现实结构”为“权力集中型”的中心—边缘结构(“场域”拓扑结构的对称性结构—呈反相关关系构型)(如图示6);如果特定地域的政治、经济、文化、社会“场域”均较强,政治、经济、文化、社会“场域”之间的双向“连通性”程度均较低(双向“传导性”和“外溢性”程度较低)(如图示3和图示5),投射“现实结构”为“权力分散型”的扁平化网状结构(“场域”拓扑结构的对称性结构—呈反相关关系构型)(如图示7)。①依据不同的函变关系,实际上有诸多不同的“场域”拓扑结构类型,但本文仅选取两种具代表性的类型作为分析样本。其中,“权力集中型”的中心—边缘结构表现为行政权力具有高集中性、高权能性、高权威性、高封闭性特征,行政权力的等级“势差”较大,行政权力对经济、文化、社会领域具有单向高渗透性和高溢出性,层级官僚制度具有高度刚性和惯性,行政权力控制大部分社会资源,管控型文化强势,“命令—服从”构成主要行为逻辑,社会阶层和社会权力结构分化度较低,社会自组织发育不足。“权力分散型”的扁平化网状结构表现为行政权力具有相对开放性和相对流散性,行政权力与社会权力的“势差”较小,行政权力与经济、文化、社会权力具有互构性和交互性,行政管理制度具有高度韧性和灵活性,行政权力控制部分社会资源,自治文化、协商民主文化浓厚,“协作—分工”构成主要行为逻辑,社会阶层分化度较高,新兴社会力量活跃,社会权力中心多元化,社会自组织发育充分,非政府主体参与社会治理能力与意识较强。

必须指出的是,应该在对特定地域“现实结构”分析的基础上合理确定“乡贤”参与治理模式结构(包含权力结构、目标结构、条件结构、内容结构、路径结构等),确定“乡贤”与行政权力的权力关系及转换性(附属和低渗透性或自主和高渗透性),确定他治、自治、共治的主次之别,确定行政、法律、道德、协商手段的科学配比,确定参与治理的目标、条件、范围、程序、方式和途径,确定“乡贤”参与治理“空间”效用的大小,确定“乡贤”的权、责、利。依据“现实结构”建构“乡贤”参与治理模式结构,例如现实结构为“权力集中型”的中心—边缘结构的地域建构本地“乡贤”参与治理模式结构:“乡贤”的权力“附属”性和低渗透性、治理主体的单一性、“他治”的主体性、硬性手段的主导性、治理条件的限定性、治理目标的有限性、治理空间的有界性;而现实结构为“权力分散型”的扁平化网状结构的地域建构本地“乡贤”参与治理模式结构:“乡贤”的权力“自主”性和高渗透性、治理主体的多元性、“自治”的主体性、软性手段的主导性、治理条件的非限性、治理目标的协同性、治理空间的宽泛性,使“乡贤”参与治理模式“嵌入”当地现实结构之中,与“现实结构”具有拓扑结构的“等价性”,即遵循“结构—模式”路径,而非“模式—结构”路径。也就是说,各个地域的“现实结构”具有差异性,具体的“乡贤”参与治理模式形态也呈现多样化特征,需要精准把握治理模式的“度”与“效”,不可脱离当地实际探究如何从一般意义上构建治理模式,更不能推行“模式化”策略,否则不仅会导致治理模式与当地现实结构的“脱嵌”,而且会导致模式的低效化和收益“损耗”,戕害当地现实结构的相对完整性,增加治理的难度和不确定性。必须强调的是,在“适应”现实结构的基础上实现治理模式的“嵌入”并不意味着治理模式的“被动”适应,事实上可通过治理模式的嵌入“催化”相关内生性结构要素的“发育”,增加模式与结构的契合性,从而实现模式“主动”适应现实结构的过程。但需要指出的是,即使是采取“催化”策略,促进相关内生性结构要素的“发育”,也应精准评估要素“改变”的不确定性以及治理模式与现实结构的“互构性”影响,注重把握“结构的变异性”和要素的动态性特征(时间维度)。

“场域”内部图示1

“场域”拓扑结构立体图示2

“场域”拓扑结构立体图示3

“场域”拓扑结构剖面图示4

“场域”拓扑结构剖面图示5

“场域”拓扑结构镜式反映现实结构图示6

“场域”拓扑结构镜式反映现实结构图示7

(三)时间维度

“乡贤”参与治理模式的效用性除了受要素维度和结构维度的制约,也受时间维度的影响。当治理模式与特定地域的现实结构实现“嵌入”后,结构要素的时间流变以及“场域”拓扑结构“变形”问题同样会影响治理模式的适用性。因此,不仅需要从结构纵向维度分析模式与结构的契合性,也要从时间维度横向把握模式的动态调适性。具体而言,“乡贤”参与治理功能的异化、治理效率的“损耗”、异质性结构要素的增长是治理模式动态调适的内驱力。

首先,“乡贤”参与治理的功能异化是推动治理模式动态调适的“技术应力”。“乡贤”在参与治理中的“获得性权能”不仅构建了“乡贤”的政治话语空间,也构建了“机会谋利”的操作性空间。随着时间的流变,“乡贤”的“获得性权能”所产生的额外收益以及自我和外部约束机制的弱化会逐步侵蚀“乡贤”的公共价值基础,诱发价值背离和机会谋利行为。“乡贤”对民意的利益“裹挟”、参与治理权力的“私用”以及价值理念的“内向化”会逐渐削弱治理模式的公共属性,并会衍生“地方官员—乡贤”利益合谋制,催生“地方官员—乡贤”利益共谋体,导致参与治理模式的“名实分离”。

其次,“乡贤”参与治理模式的效率“损耗”是推动治理模式动态调适的“制度应力”。伴随着“乡贤”参与治理制度的建构进程,治理制度越来越精细化、复杂化,制度在纵向维度上的拓展在提高制度的精密性的同时也增加了制度的操作成本,损耗着制度的运行效益与效率,暗含着基层治理“内卷化”的风险。此外,由于“乡贤”参与治理制度与其他治理制度之间建构进程的“非同一性”,可能导致“乡贤”参与治理制度与其他治理制度之间“相嵌度”的时间损益,从而降低治理制度的体系运行效率和复合收益。

再次,异质性结构要素的增长是推动治理模式动态调适的“结构应力”。随着时间的流变,“异质性”结构要素会不断出现,并通过“村民—乡贤—地方官员”之间的行为互动而自我确证、自我强化,当“异质性”结构要素的“扩张”引发核心要素的改变即到达“逆转点”时,在新要素单元及其“紧致性”关系的函变诱导下“场域”强弱会发生相应逆转,进而导致“场域”拓扑结构的“变形”。也就是说,现实结构可通过“异质性”结构要素的增长来解构—建构,可通过不同主体的互动行为解构建构乡村政治、文化和社会结构。[12]这就带来了要素的时间流变性、要素“簇”(集合)的时间流变性(函数式七至函数式十)、“场域”的时间流变性(函数式十一至函数式十五)、“场域”拓扑结构的时间流变性(函数式十六至函数式十七)和治理模式的动态调适性(治理模式结构的动态调整)。

另外,必须强调的是,治理模式的动态调适过程是(被动或主动)适应“现实结构”的调整过程,是模式与“结构”在同一维度上的“增减”(适应)过程,遵循的是“一致性”“适应性”和“渐进性”原则。也就是说,模式的调整是在与当地现实结构具有拓扑结构一致性的基础上“量”的调整,是基于当地结构要素的“突变”(内生性的异质性结构要素)和“累积”而带有本地结构特征的“适应”,是遵循调整—反馈—调整—适应的渐进路径而实现与“结构”的目标耦合。从时间维度上来说,“乡贤”参与治理模式具有“量”的累积和“质”的变化双重特征,具有“线性变化”和“非线性变化”的双重特质,具有模式(嵌入)—结构(适应)的“平衡—不平衡—平衡”否定之否定的演变特性。

三、结 论

“乡贤”参与治理是新时代农村基层治理的重要方式和具体实践,“乡贤”社会力量的“介入”有助于提高基层群众和基层行政权力的“黏合度”,缓解基层治理“内卷化”问题,丰富基层治理结构层次。必须指出的是,“乡贤”参与治理并非等于“乡贤”治理,“乡贤”不能取代基层民众和基层政府而成为治理的主体性力量,事实上,“乡贤”是农村基层治理的补充性力量,发挥的是“调节器”“压力阀”和“传声筒”的“中介”功能。从本质上而言,“乡贤”参与治理模式的有效性内含要素维度、结构维度和时间维度。应该强调的是,第一,本文仅列举出若干基础性要素以作要素维度的探讨,但这并不意味着“乡贤”参与治理模式效用的政治、经济、文化、社会基础条件仅限于此;第二,当地现实结构建构当地“乡贤”参与治理模式结构,这造就了“乡贤”参与治理模式的地域具体性和差异性,因此,不能抽象讨论如何建构模式、如何发挥作用;第三,治理模式可采取“催化”策略促进本地相关内生性结构要素的“发育”而实现模式“主动”适应本地现实结构,从这个意义上而言,治理模式与现实结构又在“适应”维度上有“互构性”。从一般特征上来说,“乡贤”参与治理模式具有维度抽象性、地域具体性、适应稳定性、时间流变性的多元特征。明确“乡贤”参与治理模式的三重维度有助于从时间和空间上把握模式的效用性,提高治理模式与治理目标、群众需求的耦合度,助推新时代农村基层治理的精细化、科学化、高效化。