我国农业植物新品种保护问题与对策研究

——以品种权申请授权数据统计为基础进行分析

李菊丹

内容提要:本文以品种权申请与授权相关的数据统计为基础,总结了我国农业植物品种保护的三大特点:品种权申请量稳步上升,但授权量呈波浪式增长;有效品种权数量持续增加,但非居民申请量偏少;企业品种权申请量上升,但授权品种作物类型集中。上述三大特点间接地反映了我国在植物新品种审查测试、种质资源国际交流与利用、以及花卉园艺果蔬作物育种创新所面临的挑战。针对上述挑战,提出“四大强化”的基本对策,包括强化对原始育种创新的保护力度,强化品种权的执法力度、强化植物新品种技术支撑体系建设以及强化植物新品种保护的价值。

自1999年4月23日农业部受理第一个农业植物新品种申请以来,农业植物新品种权(以下简称品种权)的申请与授权明显呈快速增长之势。截至2017年12月31日,我国共受理国内外农业植物品种权申请21,917件,授予品种权9681件。品种权申请与授权数据是研究我国农业植物育种创新活动的重要指标。本文以品种权申请和授权的相关数据为基础,结合国际植物新品种保护公约(以下简称UPOV公约)以及欧盟、美国、日本等其他国家官方公布的植物新品种保护数据,对我国农业植物新品种保护的特点及其面临的挑战进行分析,并提出相应的对策建议。

一、我国农业植物新品种保护的三大特点

尽管从理论上来说,植物新品种可以通过品种权和商业秘密两种方式进行保护,但由于植物发明成果最终体现为具有生命活力的植物,植物本身具有自我复制的能力,植物新品种培育成功、投放市场后,除杂交品种外,其他人可以很轻易进行复制式的繁殖。因此,与其他领域的发明创造相比,植物育种创新更依赖于有效的知识产权保护。根据我国现行《专利法》第25条以及《专利审查指南》的解释,明确所有的植物发明均不属于专利保护的客体。由此可见,植物新品种保护制度对于整个植物育种产业的重要意义。本文旨在通过对品种权申请与授权相关数据的分析,总结我国目前植物新品种保护的若干特点。这些特点一方面反映了植物新品种保护工作的成绩,另一方面也反映了我国植物育种产业目前面临的问题与挑战。

(一)品种权申请量稳步上升,授权量波浪式增长

尽管植物新品种保护制度在我国实施的时间不长,但该制度的实施效果显著,自1999年受理第一件植物新品种保护申请以来,品种权申请与授权数量每年呈明显的增长趋势(图1展示了我国1999年至2017年间品种权申请量与授权量的变化曲线)。统计数据显示,截至2017年末,我国品种权年平均申请量为1200多件,年平均授权量为530多件。根据UPOV公约公布的数据①根据UPOV官方公布的C/51/7和C/52/7 Rev.,载https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=44153,最后访问日期:2019年4月28日。,2016年我国品种权年申请量为2923件,年授权量为2132件,均位于欧盟之后,在UPOV成员中位居第二,是UPOV成员中年品种权申请与授权数量最多的国家;2017年品种权年申请量为4465件,为UPOV成员第一位,年授权量为1164年,属于UPOV成员的第二位。

图1 1999—2017年品种权申请量和授权量变化图② 来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第3页。

从品种权申请量来看,我国在此期间的品种权申请量呈稳步增加,增加趋势在2013年之后变得更加明显,2017年出现了品种权申请量的陡增。根据统计,2013年至2017年的品种权年平均申请量为2300多件,2017年的品种权申请量尤其明显,为3842件,同比2016年增长52%。2017年4月1日以后不再收取品种权申请费、审查费和年费③《农业部植物新品种保护办公室公告2017年第3号》。,应该是2017年品种权申请量陡增的一项重要因素。从2013年以后的最近5年品种权申请量来看,增加幅度明显加大,这表明通过十余年的实践,植物新品种保护制度在中国已经扎根,制度的激励作用有所显现,我国农业植物育种创新活动进入活跃期。

从品种权授权量来看,我国品种权授权量呈波浪式上升状态,中间呈现几个变化波段。其中2000年至2009年间呈缓缓上升趋势,但分别在2004年和2008年出现较小的下滑。从2009到2013年间有明显较大的下滑,2013年品种权授权仅为296件,达到谷底。从2014年开始,年授权量稳步攀升,2016年达2132件,突破2000件,到达峰顶,2017年又下滑至1486件。为什么在品种权申请量稳步上升的情况下,品种权授权量会出现波浪式的变化,尤其是2011到2013年间出现品种权授权量的大幅度减少?为什么近年来的品种权年申请量和年授权量没有保持对应变化呢?尽管从理论逻辑上来说,品种权申请量的增加应当意味着品种权授权量的增加,但是实践中存在诸多因素影响品种权的授权。首先,从品种权授权要件来看,尽管品种权申请数量较多,但是能通过特异性、一致性、稳定性测试(以下简称DUS测试)并符合品种权授权要件的品种权申请数量是不确定的。其次,从审查方式来看,与专利主要以文献审查不同,植物新品种的审查必须以至少两个生长周期的田间DUS测试结果为准,由于测试还会受季节、自然灾害、病虫害以及植物性状表达等因素的影响,有可能需要进行第三次测试。因此,品种权授权数量难以在年份上与品种权申请数量实现对应关系。当然,这种情况的出现,在一定程度上也与品种权申请数量的激增有关。

(二)有效品种权数量持续增加,但非居民品种权申请数量偏少

根据UPOV公布的UPOV成员在2012年至2017年6年间的品种权申请、授权、无效以及有效品种权数量的表格(C/51/7④C/51/7,载https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c_51/c_51_7.pdf,最后访问日期:2018年12月10日。和C/52/7 Rev.⑤C/52/7 Rev.,载https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c_52/c_52_7_rev.pdf,最后访问日期:2018年12月10日。),本文摘录了欧盟(指欧盟植物品种保护办公室收到的欧盟品种权申请和授权数量)、美国、日本、荷兰(指荷兰国家品种权申请与授权数量)和中国(包括农业植物新品种和林业植物新品种数量)等相关信息,具体详见表1。有效品种权数量是判断一国植物育种创新能力的核心指标。根据UPOV统计的数据(C/51/7)显示,我国有效品种权数量呈持续增加状态,截至2013年12月31日数量为3487件,排在欧盟、美国、日本、荷兰、俄罗斯、乌克兰、韩国之后,位于UPOV成员第八位;截至2014年12月31日,超过韩国与乌克兰,位于UPOV成员第六位;2015年超过俄罗斯,排在欧盟、美国、日本与荷兰之后,位于UPOV成员的第五位;2016年与2017年的有效品种权分别为6781件和7723件,均位于UPOV成员的第五位;有效品种权数量排位的提升,是我国持续深入实施植物新品种保护制度效果的显现,从一侧面证实了我国的植物育种创新能力在逐步增强。这一增长趋势符合我国以农业为基础的基本国情,也与我国作为世界上最大种子消费市场的地位相符。

表1 UPOV相关成员2012—2017年品种权申请量、授权量和无效、有效品种权量⑥ 表中数据来自UPOV官网(https://www.upov.int)公布的C/51/7和C/52/7 Rev.。

(续表)

⑦ 该项统计在UPOV官方公布的C/51/7和C/52/7 Rev.中有差异,本处采用后者中的数据。

当然,我国目前有效品种权数量持续增加的原因比较复杂。首先,我国自2000年才开始授予品种权,按照品种权保护期限为自授权之日起15年计算,2015年以后才会开始出现除品种权宣告无效和品种权保护年费不续费失效以外,因品种权保护期限届满而失效的情形。其次,有效品种权数量的不断增加尤其得益于近年来品种权申请和授权数量的增加。品种权申请量的增加是保持有效品种权数量增长的前提,品种权授权量和无效量则是直接决定有效品种权数量的两大因素。通过表1提供的数据,可以发现,自2014年开始,有效品种权数增加幅度很大,年平均增加达1500多件。尽管每年品种权无效的数量也增加,尤其是2015年后年品种权无效数量增加明显,但从年度的品种权申请量、授权量与无效量的对比情况看,我国有效品种权数量在未来很长一段时间内仍会持续增长。需要注意的是,不能将有效品种权数量的增长直接视为植物育种创新能力和技术水平的提高。有效品种权数量的增加只是体现植物育种创新成果的一种形式,其能否直接反映我国植物育种创新能力和水平的提高,还要需要考虑有效品种权的平均保护期限、分布的作物种类、市场应用以及相关作物的推广种植等情况。尽管不断增长的有效品种权数量确实代表了一种欣欣向荣的植物育种创新趋势,但也必须清醒地认识到,我国实施植物新品种保护的历史较短,在植物育种创新的技术水平方面,与欧盟、美国、日本与荷兰等国家或地区确实存在较大差距,是不可否认的事实。

UPOV公约发布的统计数据还专门对成员每年的居民和非居民品种权申请数量、居民和非居民品种权授权数量进行了统计。从统计情况看,与UPOV其他成员相比,我国品种权数据最为突出的特点是非居民品种权申请量与授权量明显偏少。根据2012年至2016年间的统计数据,我国非居民品种权申请与授权比例均为8%左右,有效品种权数量排在我国之前的欧盟、日本和荷兰相应比例分别为16%和22%,34%和31%,16%和15%;美国非居民品种权申请与授权比例为21%和19%,植物专利部分相应的比例则均为62%。我国非居民品种权申请与授权比例也远远落后于UPOV成员在上述时间段内的非居民品种权申请和授权的平均比例,其分别为35%和48%。我国的品种权申请和授权主体主要由国内申请人构成,根据农业农村部植物新品种保护办公室的统计,截至2017年底,国内主体品种权申请20,415件,占总申请量的93.1%;国内主体品种权授权9187件,占授权总量的94.9%。尽管非居民主体品种权申请量和授权量均呈波浪式增长趋势,但无论是年申请/授权量还是总数量均比较少,其中非居民品种权申请数量直到2015年才开始突破200件,非居民品种权授权量2014年后才开始突破100件;非居民品种权申请总数为1502件,占总申请量的6.9%;非居民品种权总授权数为494件,占授权总量的5.1%。可见,非居民品种权申请与授权数量偏少是我国目前农业品植物新品种保护非常显著的特点,值得关注。

(三)国内企业申请量上升,但授权品种作物类型集中

企业申请品种权保护的数量直接反映了企业参与植物育种创新的活跃程度。根据农业农村部植物新品种保护办公室统计的数据(具体参见图2所示),国内科研单位和国内企业在品种权年申请量方面属平分秋色,两者年申请量曲线均呈上升趋势,与图1所示代表1999—2017年度间品种权申请量的曲线形态基本一致,并且明显高于其他品种权申请主体的年申请量。这表明,国内科研单位和国内企业是我国具有明显优势地位的两大品种权申请主体,两者的申请量对我国品种权申请量曲线的走向起决定作用。品种权申请的具体统计数字也明确支持了这一结论。截至2017年底,国内主体申请品种权20,415件,其中国内企业申请数量最多,为9279件,约占申请总量的42.3%;其次为国内科研单位,品种权申请量达8577件,约占申请总量的39.1%。但总体来说,国内科研单位的品种权年申请量上升趋势较为平稳,而国内企业的品种权年申请数量具有明显的阶段性特点:1999年到2006年期间,国内企业的品种权申请量呈缓慢增长状态,2006年到2008年期间出现微弱下降,2008年后恢复增长趋势,并且增长幅度加大,尤其是2013年后的增长幅度明显加大。此外,如图2所示,国内企业的品种权年申请量在2011年前后超过国内科研单位,并遥遥领先于其他三类申请主体的品种权年申请数量,表明企业在农业商业育种方面的主导性地位正在形成。

图2 1999—2017年国内申请主体年度申请量变化图⑧ 参见农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第13页。

我国在1997年和2000年分别颁布《植物新品种保护条例》和《种子法》之后才逐渐进入相对快速的发展阶段,经过不断探索,明显发现原育种创新机制存在问题,极大地制约了我国种业的快速发展。在上述背景下,国务院于2011年4月10日发布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(国发〔2011〕8号)(以下简称国务院8号文件),明确提出现代种业发展目标是,到2020年,形成科研分工合理、产学研相结合、资源集中、运行高效的育种新机制,即国家级和省部级科研院所与高等院校将逐步退出商业化育种,重在开展农作物种业的基础性公益性研究;建立企业为主体的商业化育种新机制,以充分发挥企业在商业化育种、成果转化与应用等方面的主导作用。国内企业品种权年申请量在2011年后出现的快速增长趋势,与国家对育种创新机制的改变和种业发展的规划目标紧密相关,甚至可以理解为国务院8号文件是国内企业在2011年后品种权年申请量大幅增加的重要原因。按照国务院8号文件的设计,科研院所的品种权申请量在未来有可能下降,而国内企业品种权年申请量还将不断增加,最终形成一枝独秀的局面。

在品种权年授权量方面,如图3所示,国内企业与科研单位基本相当,科研单位略有优势。从具体授权数量看,截至2017年12月31日,我国授予品种权9681件,其中国内科研单位品种授权量最多,为4606件,约占授权总量的46.6%;国内企业授权量次之,为3406件,约占授权总量的35.2%。国内企业与科研单位的品种权年授权量曲线形态相似,与图1所示的1999的年至2017年度间品种权授权量曲线形态也基本一致,呈波浪式增长。由于品种权年授权的数量受品种权申请数量、田间DUS测试工作情况等因素的影响,因此难以从曲线变化中判断国务院8号文件对品种权授权的影响。但可以肯定的是,在坚持现行育种创新机制改革方案的前提下,在未来相当长的时间内,我国品种权授权数量尽管在不同年度可能略有变化,但整体必呈增长态势。

图3 各申请主体年度授权量趋势图⑨ 由农业农村部植物新品种保护办公室提供。

如果对品种权申请与授权总数作更细致的挖掘(如图4和图5所示),可以看出我国品种权申请与授权的作物种类主要集中于大田作物,分别占总申请量80.6%和授权总量的83.8%。以2017年为例,申请量排名前三的作物种类依次是大田作物、蔬菜和花卉,相应申请量分别为2756件、601件和300件,相应占比分别为71.7%、15.6%和7.8%;授权量排名前三的依次是大田作物、蔬菜和花卉,相应授权量分别为1177件、121件、80件,相应占比分别为79.2%、8.1%、5.4%。

图4 1999—2017年品种权申请作物种类分布图⑩ 数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第4页。

图5 1999—2017年品种权授权作物种类分布图11 同注注释⑩。

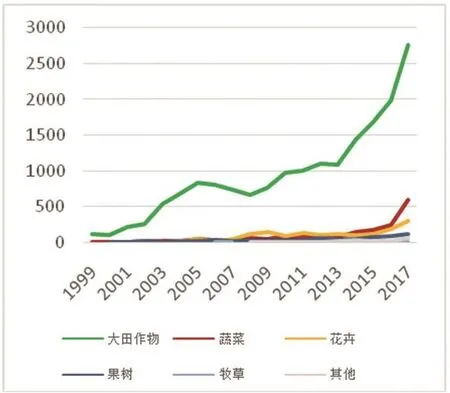

图6和图7分别展示了不同作物类型的品种权申请量和授权量的年度变化情况,从中可以更加直观地看出大田作物在品种权申请和授权数量中的绝对主导地位。

图6 品种权申请作物种类年度变化图12 由农业农村部植物新品种保护办公室提供。

图7 品种权授权作物种类年度变化图13 由农业农村部植物新品种保护办公室提供。

在大田作物中,不同作物之间的品种权申请量和授权量同样是不均衡的。具体参见图8所示,排在前7位的作物分别是玉米、水稻、普通小麦、棉属、大豆、油菜和马铃薯;其中玉米和水稻品种权申请量和授权量尤为突出,玉米属的品种权申请量和授权量就占总量的30%左右,水稻属的品种权申请量和授权量则占总量的25%左右,接下来是小麦、大豆、棉属、油菜和马铃薯。

图8 1999—2017 数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第11页。年七种主要农作物品种权申请量和授权量分布图14 由农业农村部植物新品种保护办公室提供。

蔬菜、花卉和水果类植物的品种权申请量,如图9、图10和图11所示,尽管总数较少,但与大田作物种主要集中于玉米和水稻两种植物的情况有所不同,其内部不同品种间的品种权申请分布相对均衡。

图9 1999—2017年蔬菜作物品种权申请量排名前十的植物种类15 数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第9页。

图10 1999—2017年花卉作物品种权申请量排名前十的植物种类16 数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第10页。

图11 1999—2017年果树作物品种权申请量排名前十的植物种类17 数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第11页。

为什么我国品种权申请与授权数量会如此明显地集中在大田作物上,尤其是玉米,水稻和小麦等作物上呢?玉米、水稻、小麦作为我国的主要粮食作物,地位重要,需求量大,种植面积广,是国家植物育种科研工作的重点,作为科研成果的植物新品种数量自然多。蔬菜、花卉、果蔬类植物在我国原有的科研育种体系中的地位有限,随着我国种子产业门类日益齐全以及市场需求的变化,正如图6品种权申请作物种类年度变化曲线所示,上述作物类别的品种权申请数量也开始增加,2015数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第9页。年以后增势明显。

二、三大特点折射出我国农业植物新品种保护面临三大挑战

我国农业植物新品种保护所呈现的三大主要特点,在一定程度上也反映了目前农业植物新品种保护工作所面临的问题与挑战。

(一)植物新品种审查测试工作面临挑战

我国农业植物品种权申请量逐年增加,且近年增幅不断加大,这意味着植物新品种的审查与测试工作量也在不断增大。根据统计,2013年至2017年期间,年平均测试量为近3200件,其中2016数据来自农业农村部植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心编:《2017年农业植物新品种保护年度报告》,中国农业出版社2018年版,第10页。年和2017年均突破4000件,近两年的年测试量与2013年相比已增加一倍之多。随着植物新品种保护各项工作的深入开展,我国植物新品种审查测试工作将不断面临挑战。

1. 植物新品种测试指南的制定及修订工作需要不断加强

植物新品种保护办公室审查测试部门除了承担申请植物新品种保护植物品种的DUS测试工作外,还必须承担制定植物新品种测试指南以及指南的修订工作。我国植物新品种保护名录将不断增加,如2013年发布了第九批农业植物品种保护名录,新增13个植物种或属;2016年发布第十批名录,新增45个植物种或属;2019年发布第十一批名录,将53个植物种或属纳入保护名录,未来还将不断发布新的植物品种保护名录。对于新纳入名录的植物种或属,必须根据UPOV公约相关要求制定新的植物新品种测试指南,同时还要根据新的测试技术和要求适时修订原来的测试指南。

2. 植物新品种的审查与测试量将持续增加

自2013年《主要农作物品种审定办法》修订以来,植物新品种测试部门除了测试植物新品种外,还承担主要农作物品种审定的DUS测试工作。尽管目前的品种权申请量与测试量已经位于UPOV成员国家的首位,但从国际相关实践以及我国农业植物育种创新发展来看,我国农业植物品种权申请数量仍将大幅度增加。首先,园艺类和蔬菜类植物的品种权申请量存在巨大发展空间。目前,我国在果树、花卉、蔬菜以及其他作物种类的植物新品种申请与授权数量,与大田作物相比,所占比例很小。尽管蔬菜新品种申请量呈逐年增加趋势,2017年申请量达546件,是2016年的2倍,但相关植物品种权申请量总体依然过少。在欧盟,园艺类和蔬菜类植物的品种权申请量占总申请量的69%左右;日本则更多,约占86%(包括草花类、观赏类和野菜类植物);美国的植物专利(针对无性繁殖植物)申请数量通常是品种权(针对有性繁殖的植物)两倍还多。其次,我国非居民品种权申请数量在条件成熟时将出现大幅度增加。目前,我国非居民品种权申请量仅为总申请量的6.9%,授权数为授权总量的5.1%,远远落后于美国、日本和欧盟,这与国际上对我国所期待的相应农产品市场规模极不匹配。随着品种权保护水平的提高,品种权执法环境的改善,非居民品种权申请的数量必将出现大幅增加。

3. 国际一流的植物新品种保护审查测试中心建设任重道远

植物新品种保护制度是国际社会认可并由UPOV公约予以规定的激励植物育种创新的知识产权制度。虽然UPOV各成员可以在UPOV公约授权或者没有规定的范围内,就植物新品种保护制度创建新的内容,但必须强制遵守UPOV公约已经明确的规定。尽管UPOV公约没有明确将植物新品种测试指南等技术性文件明确规定为各成员国必须遵守的规则,但鉴于植物新品种测试的技术性与科学性特点,这些技术性文件作为“软法”有助于成员国更加便捷、科学地判断特定植物品种的特异性、一致性与稳定性。同时,这些文件在各成员国的切实实施,也是UPOV公约下植物新品种保护制度得以实施的基础,以确保各成员国对植物新品种的判断标准达到相对统一。因此,各成员国除了由于气候条件、地理环境等客观因素需要调整相应的指标外,应采用UPOV公约统一推荐的技术标准。同时,从UPOV1991文本的相关规定看,UPOV公约已经开始探索更加便捷的植物新品种国际保护途径,通过加强各成员国植物新品种审查测试部门间的合作,以购买DUS测试报告的方式进一步简化品种权的审查程序和减少审查时间,从而方便品种权人在全球范围内(UPOV公约成员范围)快速实现“全球性”的品种权保护网络。事实上。欧盟植物新品种保护办公室已经做好技术性准备,以其丰富的DUS测试资源及完善的DUS测试服务,积极向UPOV成员推广DUS报告测试服务。DUS测试的国际合作是欧盟植物新品种保护办公室与其他国家和地区植物新品种保护办公室合作的重要内容。考虑到我国规模巨大的品种权申请数量,以及周边国家的气候地理条件因素,我国完全有潜力在未来的植物新品种国际保护中发挥更加重要的作用。因此,如何利用好现有的植物新品种审查测试资源,如何根据地理气候以及物种资源条件,建设国际一流的植物新品种审查测试中心,为我国以及周边国家,甚至全球品种权申请人提供品种测试服务,是目前以及未来一段时间内最具有挑战的任务。

(二)种质资源的国际交流与利用面临挑战

我国作为世界性的农业大国和品种权保护大国,尽管近年来非居民品种权申请量与授权量有所上升,但数量仍然非常少。非居民品种权申请情况,在某种程度上体现了国际社会对我国品种权保护的认可状态。我国品种权保护水平较低,基本与UPOV1978相同,与大部分UPOV成员所实施的UPOV1991文本下的品种权保护水平存在一定差距。这是导致非居民在我国申请品种权保护动力不足的主要原因。植物新品种保护与专利保护不同,通常必须以提交申请品种的繁殖材料作为审查与授权的条件。受保护品种的繁殖材料包含了植物育种创新的全部成果,具有生命活力,能够自我繁殖。如果没有严密的法律保护,育种者一旦丧失对相关品种繁殖材料的实体控制,即意味着丧失了对该育种成果的实际控制权。因此,尽管国外育种企业会考虑我国种子市场的巨大潜力,希望并需要在中国申请品种权保护,但是鉴于我国目前的品种权保护状况,这些企业必然会采取尽量保守的战略布局,尽量不在我国申请或者推迟在我国申请品种权保护,以控制其优秀品种的繁殖材料,避免育种成果的流失。国外企业所采取的这种保守做法,一方面会导致其无法及时开拓中国市场,另一方面,也会给我国育种家获取国外优秀育种材料造成阻碍。

种质资源的自由交换与便利获取是育种家进行育种创新的前提与基础。从其他国家或地区引进的外地种质资源是改良本地品种的重要育种材料。18胡延吉主编:《植物育种学》,高等教育出版社2003年版,第26页。非居民品种权申请量与授权量偏低,意味着种质资源的国际交流不够畅通,并且缺乏有效的法律保障。尽管我国是世界上生物遗传资源最丰富的国家之一,但是要将野生的种质资源转化为能够直接用于育种的材料,需要经过考察、鉴定、筛选等漫长的科研过程,投入巨大的人力和物力,才能真正培育出符合育种要求的育种材料。与欧盟、美国、日本相比,我国目前的植物育种技术和育种水平还存在很大差距。一个优秀的作物品种,其影响与贡献不仅仅在于该植物品种本身的优良特性,更重要的是对相应作物育种方法、育种方向的影响19秦国胜:《浅析郑单958对玉米育种方向的影响》,载《中国种业》2006年第3期,第11页。。比如,“中单2号”“农大108”“郑单958”“先玉335”等都属于玉米领域具有划时代作用的品种,起到引领育种方向的作用。过去的作物育种实践表明,引进和利用国外品种对我国相关品种的培育创新具有重要作用,如玉米品种“中单2号”“丹玉13号”“沈单七号”“掖单四号”“掖单13号”“农大60号”20吴长金、吴迪、田春雨:《利用国外品种资源加速玉米育种进程》,载《辽宁农业职业技术学院学报》2005年第2期,第36-37页。小麦品种“A115”21赵连城、武田和义等:《利用国外品种资源选育抗盐碱耐旱小麦优种》,载《云南大学学报(自然科学版)》1999年S3期,第166-167页。,大豆品种“合丰号”等优秀品种都是利用国外品种资源的成果。如果能吸引更多的国外优秀品种进入我国,将大大加快我国培育相应作物优秀品种的速度,提升相关企业在国际上的育种创新竞争力。若“种质资源相对缺乏,育种资源遗传基础狭窄,在起点上就处于劣势,不可能有什么强的竞争实力”。22赵文媛:《郑单958与先玉335对玉米育种思路的启示》,载《辽宁农业科学》2012年第5期,第47-49页。因此,如果我国品种权保护总是保持较低水平,无法为种质资源的国际交流与交换提供有效的激励与保障机制,将使我国的种质资源国际交流与利用面临挑战。长此以往,我国育种家将无法与国际社会保持有效的信息技术与材料交流,也无法享受国际上育种创新的优秀成果,最终将严重影响我国植物育种创新的长远发展。

(三)花卉园艺果蔬类作物育种创新面临挑战

国内企业品种权申请量与授权量的增加,表明国内企业将逐步成为我国育种创新的主体,但从目前已申请和授权的品种权数量在不同作物中的分布情况看,品种权申请量与授权量集中在大田作物。其他作物,尤其是花卉、蔬菜的品种权申请量与授权量明显偏少。这种情况不符合我国农业生产的实际与未来发展的要求。根据农业农村部植物新品种保护办公室的统计,花卉、蔬菜品种权申请分别占总申请量的7.0%和8.3%,授权量分别占总授权量的6.7%和5.6%。这一比例与欧盟、美国和日本的情形形成鲜明对比。根据欧盟植物品种保护办公室统计,23CPVO Annual Report 2017, at https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/annual-report-2017, last visited: 2018年12月10日。1995年到2017年园艺类植物品种权申请总量为34,019件,约占总申请量的55.3%,蔬菜类植物品种权申请量为8435件,约占总申请量的13.7%。日本截至2018年3月31日品种权总申请量为33,206件,其中园艺类植物(草花类和观赏树)的品种权申请量之和为26李奎、田明华、王敏:《中国花卉产业化发展的分析》,载《中国林业经济》2010年第1期,第55页。,284件,约占总数的79.2%;蔬菜(野菜)的品种权申请量为2177件,约占总数的6.5%。24出願及び登録の状況,载http://www.hinshu2.maボ.go.jp/tokei/contents/1_sokatsu.pdf,最后访问日期:2018年12月10日。在美国,申请品种权保护的通常是有性繁殖的粮食作物,申请植物专利的,多以无性繁殖的园艺花卉果蔬类植物为主;从公布的数据看,25C/52/7 Rev.,at https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c_52/c_52_7_rev.pdf,最后访问日期:2018年12与月10日。植物专利的申请量、授权量以及有效数量通常是植物新品种申请量、授权量、有效品种权数量的两倍还多。上述数据表明,欧盟、日本与美国十分重视园艺花卉果蔬菜类植物的知识产权保护。

为什么欧盟、日本、美国企业如此重视园艺花卉果蔬菜类植物的品种权保护呢?主要有以下两方面的原因:一是园艺花卉果蔬菜类植物通常为无性繁殖植物,在品种培育和市场销售过程中,与有性繁殖的植物品种相比,更容易被侵权。二是相对于粮食作物来说,园艺花卉果树类植物基本上属于经济作物,种植经济效益好,产业附加值高,而且在国际贸易中占据非常重要的份额。因此这类植物的创新与产业发展,更依赖于有效的知识产权保护。知识产权保护是新品种培育人维护自身合法权益的最有效途径,也是保障相关产业健康有序发展的基础。与欧盟、日本、美国相比,为什么我国园艺花卉果蔬菜类植物的培育企业很少申请品种权保护呢?主要是园艺花卉果蔬菜产业在我国目前的发展现状决定的。首先,植物新品种保护制度在我国实践的时间不长,育种企业对植物新品种保护的意识不强,这种状况与我国现阶段对知识产权保护的社会氛围有关。其次,我国园艺花卉果蔬菜类植物种植与销售起步晚,产业化程度低,企业生产规模小,行业门槛低,生产条件总体落后,尚未形成成熟的产业链。品种权保护对企业经济效益的直接影响不大。再次,我国从事园艺花卉果蔬菜类植物生产经营的企业总体育种基础薄弱,育种能力比较低,多以简单的栽培扩繁为主,较少从事育种科研。具体以花卉为例,花卉生产所需的品种、种子、种球、种苗(星点部分)主要依赖国外直接进口或者进口扩繁,26李奎、田明华、王敏:《中国花卉产业化发展的分析》,载《中国林业经济》2010年第1期,第55页。育种环节的滞后,使得我国花卉产业从源头上就落后于其他国家,27王娜、李海军、张晓莹等:《国内外花卉产业核心竞争力的对比分析》,载《北方园艺》2014年第17期,第186页。蔬菜产业的情况也是如此。此外,我国现阶段品种权保护水平低,市场环境较差,品种权侵权取证难,维权成本高,相关企业难以通过品种权保护实现企业经济效益的提高,而多以控制品种上市时间差来获取利润,因此相关企业申请品种权保护的积极性不足。这表明,我国品种权保护制度对花卉果蔬领域育种创新的激励作用还有待发挥,同时也表明品种权保护不力已成为制约我国花卉果蔬产业发展的瓶颈问题,急需得到解决,否则将严重影响相关产业育种创新的活力及其在国际市场上的竞争力。

三、基本对策

从上述对近年农业植物新品种申请与授权相关数据的分析,可以看出自1997年以来,植物新品种保护制度对于我国农业植物育种创新的积极影响非常显著,尤其是品种权申请量与授权量逐年稳步攀升,显示出植物新品种保护制度的勃勃生机,同样显示出农业植物育种创新活动的欣欣向荣。同样地,这些数据也显示出我国植物新品种保护工作正面临一些挑战。比如非居民品种权申请量过少,表明我国植物新品种保护水平和执法环境仍缺乏国际认同,在一定程度上影响了种质资源的国际交流与方便获取。植物新品种保护作物类别分布不均,约80%的授权品种集中在大田作物,尤其是玉米与水稻这两个主要粮食作物;蔬菜花卉类植物的品种权申请与授权数量非常少,与国内市场需求极不匹配。这些现象的出现是我国植物育种创新机制存在问题的一种反映。一直以来,财政支持的国有科研院所是我国农作物育种的主要力量,其承担的育种项目通常以申请品种权作为结项要求,以企业为主体的商业育种不发达。因此,申请植物新品种保护更多的不是出于种子企业市场竞争的考虑,而是为了满足科研考核的要求。在蔬菜花卉领域,尽管近年来相关产业有所发展,但其育种基础薄弱,多以直接进口或者国外品种扩繁为主,其育种能力和育种水平不容乐观,加上品种权保护,尤其是对原始育种创新的保护不力,相关企业缺乏投入资金与人力进行原始育种创新的动力,最终导致整个产业缺乏核心竞争力。此外,随着我国品种权申请量与授权量的不断增加,以及国际植物新品种保护的发展,植物新品种的审查与测试工作以及相应的技术支撑体系建设都面临前所未有的挑战,必须切实采取措施予以应对,否则,长此以往将严重影响我国现代农业和种子产业的健康有序发展。

(一)强化对原始育种创新的保护力度

我国植物新品种保护面临的核心问题,是品种权保护力度不足、水平过低,与育种创新所需要的法律保护还存在不少差距。这主要体现在以下四个方面:一是品种权保护对象仅限于受保护品种的繁殖材料,未将收获材料或者直接制成品纳入保护范围;二是品种权行使环节偏少,仅限于受保护品种的繁殖材料的生产销售环节,未将许诺销售、运输、存储、为繁殖而进行的种子处理以及进口、出口纳入品种权直接侵权的行为范围;三是没有规定实质性派生品种制度,未对原始创新品种与实质性派生品种给予区别对待;四是知识产权保护意识不足,没有为品种权保护提供有效的市场约束机制。正是由于上述问题的存在,导致实践中品种权侵权严重,一品多名、一名多品现象屡禁不止,品种权保护取证难、鉴定难、执行难,侵权成本低,维权成本高,最终导致植物新品种保护制度无法充分发挥激励育种创新的积极作用。因此,我国必须在植物新品种保护的相关法律法规中以更加鲜明的方式,从整个植物新品种保护制度设计的层面,明确强化对原始育种创新的法律保护,激励种业投入原始育种创新,加大对侵权者的震慑,增强品种权人的维权信心,引导形成尊重种业知识产权的良好营商环境。

为了更好地解决植物新品种保护相关问题,农业农村部正进行《植物新品种保护条例》修订工作。但从立法技术来说,由于《种子法》在2015年修订时将植物新品种保护有关内容设立单独一章,由此,《植物新品种保护条例》的修订必须在《种子法》规定的框架下进行。因此,无法通过对《植物新品种保护条例》的修订解决目前植物新品种保护面临的“品种权保护力度不足、水平过低”的问题,只有单独制定《植物新品种保护法》,才能在法律位阶上超越《种子法》的限制,实现我国植物新品种保护制度的跨越式发展,为种业的原始创新提供强劲动力。

(二)强化植物新品种保护的执法力度

与其他类型知识产权相比,植物新品种的保护更具有生物性、季节性和技术性特点,授权品种繁殖材料容易流失,侵权行为隐蔽,侵权证据较难收集,侵权认定复杂。同时,品种权侵权行为通常与假冒种子、种子生产经营许可证管理、种子标签和种子质量等种子管理问题紧密联系,相关违法行为造成的危害,不仅涉及品种权人的利益,也同样涉及到农民增收、农业增产以及农村稳定。因此,至少在现阶段,只有依赖于种子市场整体执法环境的提升,才能更有效地实现品种权保护的法律效果和社会效果。农业行政主管部门对种子市场的综合执法与专项执法,以及对种子基地和购销环节的监督管理,是规范种子市场竞争秩序的最大保障。只有在相对规范的市场秩序中,品种权人才能有效地运用司法程序维护自身合法利益。

现行《种子法》及《植物新品种保护条例》对农业行政主管部门处理品种侵权案件这一职能的规定比较保守,仅限于在利害关系人请求的情况下,才能进入品种权侵权案件的处理程序。根据规定,农业行政执法人员处理假种子案件过程中涉及品种权侵权的,不能主动查处,只能等待品种权人请求才能进行处理,否则只能追究行为人生产销售假冒伪劣种子的法律责任,无法直接追究其品种权侵权的法律责任。这种以品种权人为主导的品种权侵权处理机制,鲜明地体现了品种权作为私权的特点,但是忽略了品种权侵权行为本身对种子市场秩序所造成的危害,无法对品种权侵权行为形成有效遏制。在《植物新品种保护条例》修订中,必须要强化农业行政主管部门对品种权侵权案件的执法力度,依法授予农业行政主管部门对涉及社会公共利益的品种权侵权行为进行主动执法的职权,使农业行政执法部门在品种权保护和种子假冒案件中发挥更大的作用,有力促进种子市场的健康发展和有序竞争。具体而言,应修改《种子法》第73条第5款的规定,改为“为了维护社会公共利益,县级以上人民政府农业、林业主管部门有权处理侵犯植物新品种权案件,责令侵权人停止侵权行为,没收违法所得和种子;货值金额不足五万元的,并处一万元以上二十五万元以下罚款;货值金额五万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款。”

(三)强化植物新品种技术支撑体系建设

植物新品种的审查,与发明专利的审查不同,除了文献对比审查以外,还必须根据相应的测试标准与测试指南,对申请品种与对比品种进行DUS测试。从植物新品种的国际保护实践看,无法实现完全书面审查是制约植物新品种保护制度在国际上进一步发展的关键因素,DUS测试的开展必须要建立相应的技术支撑体系,而许多国家没有能力和条件建立自己的技术支撑体系。为了妥善解决这一问题,UPOV公约下一步必须就植物新品种的国家申请程序达成新的协定,解决品种权审查与测试时间过长、费用成本过高的问题。这意味着,UPOV公约下的植物新品种保护制度将进入另一个新的阶段。植物新品种保护制度对于植物育种创新保护的优势,尤其是与专利制度相比,将会变得更加明显。申请人不需要向所有申请品种保护的国家提交申请品种的繁殖材料,而是只需提交符合条件的DUS测试报告、用于相关国家的植物新品种审查即可。如果上述协定达成,植物新品种测试工作将发展成为一种面向全球的技术服务。UPOV公约的大部分成员,尤其是那些不具备地理和气候条件的成员,不必花费巨额资金建设DUS测试基地,既可以选择性地建立某些优势品种的DUS测试基地,也可以通过市场机制在全球范围内选择信誉良好的DUS测试中心完成DUS测试。因此,特定国家的植物新品种的测试工作,将改变目前主要面向所在国/地区品种权申请人的做法,将成为一项面向全球品种权申请人的服务。

在此种背景和发展趋势下,我国应做好强化植物新品种保护技术支撑体系建设的工作,既要加大国际指南引进力度与适用性研究,积极推进测试指南的研制与标准化,根据我国生态环境和优势品种的分布情况,积极探索建设相应的植物新品种测试基地,同时加强品种DNA指纹图谱鉴定技术标准研制,为品种权的审查与测试提供辅助,切实提升植物新品种的审查测试能力,努力建成国际一流的植物新品种审查与测试机构,立足亚太地区,向全球提供植物新品种审查测试服务。

(四)强化植物新品种保护的价值

知识产权保护制度是市场经济发展的产物,旨在为特定类型的人类智力活动成果的创新提供法律保护,制止创新领域的过度剽窃与免费搭便车等不正当竞争,保障健康有序的创新秩序。尽管知识产权制度设计的最终目的是为了增进社会公有领域的创新成果及应用,但该制度的实施是以保障创新者在法定期限内,对其完成的创新成果享有专有权利为前提的。知识产权具有天然的市场属性。因此,在实施知识产权制度的过程中,任何导致知识产权背离市场属性的做法都是对知识产权制度本身的扭曲和误解。就植物新品种保护领域而言,任何非市场因素导致的品种权申请与授权,都是对植物新品种保护制度的不当利用,最终将损害品种权保护的价值。品种权是国家授权农业农村部和国家林业与草原局分别对植物育种创新行为的客观确认,不是通常意义上的行政许可,更不是所谓专有垄断权的授予。品种权的申请与授权不应成为科研工作的考核指标,也不应作为国家项目的结项要求,更与地方政府的政绩评价无关。在品种权申请与授权数量不断增加的情况下,应切实采取措施提升植物新品种保护的价值,使品种权真正成为保护育种创新的有效途径,成为激励种业创新竞争的有效工具。通常来说,品种权保护的价值与相关国家或地区植物新品种保护制度的权威性紧密相关,品种权保护水平的提升与执法环境的改善,在某种程度上就增强了植物新品种保护的价值。除此之外,我们还应采取相应措施使植物新品种保护工作回归到知识产权的市场属性中来。为此,本文提出如下建议。

首先,应尽快恢复植物新品种审查测试费用和植物新品种保护年费的收取。植物新品种的审查与测试工作非常繁杂,需要投入大量的人力与物力。品种权申请人交纳植物新品种审查测试费用和品种权人交纳植物新品种保护年费是世界各国所遵守的国际通行做法,28分别参见欧盟、美国和日本植物新品种保护办公室公布的品种权申请、审查与保护年费的相关信息,载https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/fees-and-payments,https://www.ams.usda.gov/services/plant-variety-protection/pvpo-services-and-fees,http://www.hinshu2.maボ.go.jp/info/ryoukin/ryoukin.html,最后访问日期:2018年12月10日。是植物新品种保护制度得以顺利实施的制度保障,同时还是遏制品种权无效申请和促进品种权转化的有效手段。例如品种权保护年费通常呈阶段性增长趋势,保护期限越长,每年应交纳的保护年费数额越多,其初衷在于通过增加品种权保护的成本推动品种权人尽早放弃品种权,让那些看似缺乏市场价值或者没有保留价值的植物新品种尽快回归社会公有领域,成为新的育种创新之源。通过这一筛选机制,有效品种权的数量会大大减少,相应地品种权的市场价值反而得到有效提升。

其次,尽量弱化品种权申请在科研工作与国家资助项目考核中的指标权重。科研工作与项目研究是否有必要将品种权列为考核指标,应从科研本身的需要出发,不能成为定量指标,否则将会出现数量庞大的为项目而生的“纸上品种权”。这些没有任何效用的“纸上品种权”带来的恶果是,极大地增加科研人员的工作量与项目经费,扭曲科研工作的本来价值,浪费国家大量的审查测试资源,并且稀释了品种权保护的价值。

再次,如果确有必要减免品种权保护免费的,可以借鉴英国专利法上的许可承诺制度。29尹锋林、罗先觉:《英国许可承诺制度及对我国的借鉴意义》,载《电子知识产权》2010年第10期,第52-55页。品种权人在获得品种权后,可以向品种权审查机关进行“许可承诺”登记,承诺任何人都可以在支付合理使用许可费的前提下要求实施品种权,品种权保护年费减半。这样既减少了品种权人维持品种权有效的经济成本,又有利于降低交易成本,促进品种权的有效实施。

此外,强化植物新品种保护的价值,必须以植物新品种审查与测试标准与UPOV公约下的系列标准保持一致为前提。UPOV公约确定的植物新品种保护制度及其配套的技术支撑体系,实际上是确保国际社会对育种创新保持相同保护规则的技术标准。只有在相同技术标准下授予的品种权,才能在国际市场中获得同等认可,获得对等的法律保护。因此,除了考虑气候条件和生态环境等技术性因素外,植物新品种的审查和测试不宜掺杂其他非技术的考虑因素。