农地转出视阈下农户生计资本现状及影响因素分析

——基于CFPS数据的微观实证

赵立娟,王苗苗,史俊宏

(1. 内蒙古财经大学金融学院,内蒙古 呼和浩特 010070;2. 内蒙古财经大学经济学院,内蒙古农村牧区治理能力现代化研究基地,内蒙古 呼和浩特 010070)

为了达到适度规模经营,提高土地利用效率,保障国家粮食安全,进而增加农民收入、缩小城乡收入差距,最终实现传统农业向现代农业的转变,我国政府越来越致力于土地资源的有效流转[1-2]。而农地流转也是被寄予厚望的能够很好解决耕地撂荒、粗放经营、土地利用率不高的一个比较有利的方式[3-4],部分农民也愿意将土地经营权流转出去,因为土地转出后,承包权还在农民手中,这样农民既收取了流转费,又不需要承担风险,还能从土地上解放出来从事其他生计活动。所以,理性的农户会选择土地流转方式来分配农村土地要素,农地流转成为我国农村土地制度发展的必然趋势[5]。近年来国家颁布了一系列“三农”政策文件,高度关注农地流转和规模经营。在政府的推动下,农地流转的规模不断扩大、趋势逐渐加快,2017年全国家庭承包耕地的流转面积达到0.34亿hm2,比2016年底增长6.9%。在农地流转的趋势下,越来越多的农地转出户如何维系其可持续性的生计是值得关注的问题。农地转出后农户面临着生计转型,他们能否在新的环境中帮助家庭形成良好的生计决策,事关农业规模经营的发展进程和农村社会安定。农地转出对农户的影响与农户的生计决策息息相关,而生计资本更是家庭决策的重中之重。家庭生计资本的存量及其组合状态是长期制约农户福利提升与生计能力强弱的主要因素。因此,有必要了解农地转出背景下农户的生计资本状况发生了怎样的改变以及哪些因素导致了这一变化。

随着土地流转的深入开展和可持续生计方法的广泛应用,我国的一些学者将注意力放在了两者关系的研究上,重点关注农地流转与农户生计资本的变化、整合特征和效益[6-7]。有研究表明土地流转使得农户的自然资本、金融资本的位序差异发生改变[8],并在不同程度和不同方向上对自然资本、人力资本、物质资本、金融资本和社会资本产生了影响。如蔡洁等[9]基于集中连片特困地区农户的调查显示,农地转出行为对农民家庭的自然资本和物质资本分别产生显著的正向和负向作用。翟黎明等[10]研究表明,农地转出行为会导致农户的自然资本水平降低,但却可以带来物质资本和社会资本水平的提高。其次,部分学者对土地流转后农户生计策略的选择及影响因素进行了深入分析。人力资本、物质资本、金融资本等因素对农地转出户生计模式的选择产生了显著影响,人力资本水平高的农地转出户喜欢务工型的生计策略,而物质资本和金融资本水平高的家庭更倾向于兼业型生计策略[11]。农地流转这一因素会对农户的生计转型产生显著影响,拥有较低自然资本和较高金融资本的农户倾向混合型和务工型生计策略,同时人力资本水平高的家庭不喜欢采取农业型生计策略,而是更倾向于采取混合型生计策略[12]。同时,劳动力数量、非正规渠道贷款金额、劳动力占比、健康状况、家庭结构等因素也会对农地转出户的生计策略选择产生重要的影响[13-14]。部分农户农地转出户后续将会陷入就业困难、社会关系变淡、生活成本上升等生存和发展的困境,限制其生计的可持续性[15-16]。此外,还有学者从农户生计资本视角出发,运用定性与定量手段,对农户的耕地转出潜力、空间组织经营模式[17]、土地流转意愿[18-19]、土地流转行为及阈值[20]、家庭生计结构[21]、满意度[22]等内容进行了广泛的研究。

已有文献为本研究的开展提供了丰富的理论和实证基础,但仍然存在着一定的不足,为本文留下空间:1)尽管一些学者对土地流转与农户生计资本之间的关系进行了分析,但既有研究中缺乏专门针对农地转出行为的分析,没有将农地转出户与非转出户两类家庭之间的生计资本进行对比研究。2)多数研究只关注传统的自然资本、人力资本、社会资本、物质资本、金融资本这五大资本,未考虑与农地转出农户密切相关的心理因素;3)本文以中国家庭追踪调查(CFPS)的大样本数据为基础,检验农地转出行为对农户生计资本的影响。样本数据涵盖范围广,避免了以往研究中存在的因样本容量较小而难以说明问题的弊端。鉴于此,本文借鉴可持续生计框架理论,利用CFPS(2016)的4202份微观数据,运用统计分析和似不相关回归模型,量化分析农地转出背景下农户生计资本状况,探讨其影响因素,试图为完善土地流转政策,提高农民的可持续生计水平提供微观层面的经验证据,并希望为其他相关问题的研究提供新的佐证。

1 分析框架

随着国内外对生计问题研究的不断深入,人们越来越强调生计的可持续性,可持续生计分析方法逐渐在理论和实践上得到广泛运用。其中,最具代表性的就是英国国际发展部(DFID)所提出的可持续生计框架,该框架将农户的生计资本划分为包括自然、物质、金融、人力和社会资本在内的5大类,并将不同的生计资本进行组合,探讨如何通过结构和过程的转变,让农户从事不同的生产活动进而采取适当的生计策略。其中,自然资本指农户拥有的自然资源。物质资本是指农民家庭所拥有的用于生产与生活的公共设施与物资设备。金融资本是指农户家庭所拥有的各类金融资源。人力资本指农户为了谋求生产发展所拥有的知识、技能、劳动能力和健康状况。社会资本是指为了实现生计利益的最优化农户所利用的社会资源。

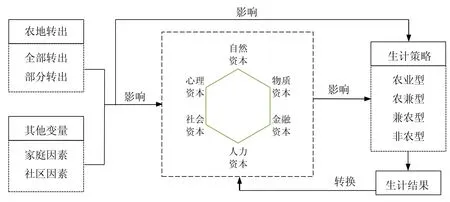

本文在这一框架基础上,借鉴Walelign[23]和丁士军[24]的研究,构建了土地转出视阈下农户生计资本动态性的分析框架(图1),探析农地转出行为对农户生计资本产生的影响。DFID的可持续生计分析框架仅仅对农户的5大生计资本进行了关注,但农地转出行为除与传统的5种生计资本密切相关外,还与农户对未来生活的心理期望,改善生活的意愿有关,纪红蕾和蔡银莺[20]、李广东等[25]的研究也有相似的结论。所以,将农户的心理状况列入到生计资本的范畴内,命名为心理资本。这样对DFID的可持续生计分析框架进行了改进,将生计资本5边形扩展为6边形。

图1 农地转出背景下农户生计资本变化的分析框架Fig. 1 Analysis framework for the changes of rural households' livelihood capital in the context of farmland transfer

由可持续生计理论可知,为实现生计目标农户须对其所拥有的生计资本进行组合,进而采取一系列获得收入的活动,生计资本的性质和状况是这一过程的核心,决定了生计策略的类型。而生计策略的实施又会使生计资本状况发生变化。因此,可持续生计实际上就是家庭的生计资本、生计过程和生计目标之间的相互作用及周而复始的过程,某一阶段的生计结果又成为下一阶段的生计资本[26]。土地一直以来都是农民赖以生存的基础,一旦转出势必会对农户的生计系统产生冲击,导致农户原有的生计资本状况发生变化。概括来说,首当其冲就是农户的自然资本会发生较大变化,农地转出使得农户的耕地数量变少,自然资本水平随之降低,与农业生产相关的物质资本,如农用机械等生产性工具也会发生相应的变化,农地禀赋直接影响农户的自然资本,间接影响物质资本。农地转出最直接的效应是流转费用的增加,这顺势又提高了金融资本水平。农地转出后,很多农民远离亲人外出打工,从事劳动密集型工作,承受了更大的劳动强度和工作压力,还要面对陌生环境所产生的失落和孤独感,虽然会使金融资本得到快速积累,但却可能对农户的人力资本和心理资本产生负面影响,当然农户过去所构建的社会关系、社会网络,即社会资本也自然会随之改变。由此来看,在一个较长的时间跨度内,农地转出行为和其他一些控制性变量,如家庭因素、社区因素等共同作用,使农户生计资本发生深刻变化[10]。

2 研究方法

2.1 数据来源

本文的实证分析数据来源于由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)项目,具体使用的是2016—2017年期间开展的第四轮全国调查获取的数据,样本数据较新。根据研究需要,这里用Stata14将追访数据中的成人表和家庭表,按问卷中家庭ID进行匹配合并成1个表之后得到14 033份可用样本量。由于本文的研究对象为农户,所以样本中将城市家庭数据全部剔除掉,仅保留具有农村户籍的家庭。在此基础上,将调研中回答问题者不满20岁、电话访问问卷、不适用、空白、不知道、拒绝回答等家庭筛除掉,最终得到4202个有效样本。其中,农地转出户1587户,占37.77%,农地非转出户2615户,占62.23%。目标农户涉及全国东部、中部、西部139个县区,调查样本覆盖面广、样本量大,具有全国层面的代表性。

2.2 变量选取

1)因变量。本文在DFID可持续生计分析框架基础上,参考Sharp[27]、伍艳[28]和赵立娟[29]的研究成果并考虑到CFPS微观数据的可用性,将农户6类生计资本的量化指标作为因变量,并设计适合中国农户的生计资本量化指标体系,在对各指标重要性做定性判断的基础上,测算农户的6类生计资本水平。

采用主客观相结合的综合集成赋权法确定本研究指标的权重,即采用专家咨询法求出研究指标的主观权重和采用熵值法求出研究指标的客观权重[15],将两者确定的权重结果进行加权平均作为研究指标最终的权重结果。其中,主观权重的确定过程如下:在设计出专家打分问卷的基础上,邀请内蒙古自治区自然资源厅、农牧业厅、发展和改革委员会、内蒙古社科院、内蒙古农科院、内蒙古农业大学、内蒙古财经大学等相关管理部门、科研院所的专家、教授(研究员)对各项指标的重要程度进行问卷填写,要求咨询专家依据不同生计指标在所属生计资本分类中的重要程度在0~1内赋值,根据专家打分结果,构建判断矩阵,最终计算出各个指标的相对影响权重值,即为主观权重。

在各指标进行加总前,由于指标数据的类型、量纲、变化幅度等均存在差异,所以需要采用极差标准化的方法对单个生计资本指标数据进行处理,使其结果为介于0~1之间的具体数值,以便其具有可比性。由各测量指标的标准化值与其相对应的权重加权得到6类生计资本的评价值,然后计算出农户的生计资本总指数。详细评价指标选取、赋值和权重配比见表1。

2)自变量。参考马聪等[30]的研究成果并结合本课题的研究对象,对模型的自变量进行选择,由于本文的研究目的是要得出农地转出因素对农户生计资本所产生的影响。因此,首选的自变量为农户家庭是否存在农地转出行为。另外,将农户的一些家庭因素和社区因素作为辅助性分析变量(表2)。其中家庭因素主要涵盖户主的年龄、受教育程度、是否外出务工、家庭规模、家庭负担比、有无村干部、生计多样性等方面。而户主的年龄、受教育程度、是否外出务工和家中有无村干部通常会对家庭其他成员的生计活动选择造成一定影响;家庭规模、家庭负担比和生计多样性这3个变量体现了整个家庭获取生计资本的能力;其中,农户的生计多样性指标,是用其家庭从事的各项生计活动加总后的数值来反映,比如单个农户同时从事畜牧养殖业、旅游业这2种生计活动时,则该农户的生计多样性指数值就为2,以此类推。家庭负担比是用家中教育、医疗和养老等支出占总收入的比重来表示。社区因素包括农户所在村的户均收入水平和家庭离最近的市镇商业中心的远近程度。农户所在村的户均年收入能够从侧面衡量当地农户的富裕程度及该村的发展情况;家庭离最近的市镇商业中心的远近程度代表着该农户家庭进行生产加工、销售和采购生活用品等活动的便利程度,会促进其家庭生计资本的获得及转换。

表1 农户生计资本的测量指标体系、赋值及权重Table 1 Measurement indicator system, assignment and weight of rural households' livelihood capital

表2 自变量设置与取值Table 2 Variable de fi nitions and descriptive statistics

2.3 分析方法

本文在建立指标评价体系并量化农户的生计资本以后,利用描述性统计的方法对农地转出户和非转出户之间各类生计资本的量化结果进行对比分析,这里通过T检验来完成两类农户间生计资本的平均值差异程度的检验。T检验主要是用T分布理论来推断差异发生的概率,从而判定两个平均数的差异是否显著。

在此基础上,利用CFPS农户样本数据构建生计资本影响因素模型,然后进行回归分析,并着重关注农地转出因素对农户各生计资本的影响。参考李聪等[31]、吴乐和靳乐山[32]的研究,由于被解释变量是6种生计资本,需要创建6个方程来研究不同生计资本变动的影响因素,考虑到各生计资本之间可能存在相互影响的情况,从而导致各方程之间扰动项存在相关性,如果使用经典OLS回归方法将不能有效地处理这个问题。本研究中采用似不相关回归模型(seemingly unrelated regression estimation model,SURE)将各生计资本的影响因素方程进行联合估计,以便系统性地减少方程间误差项扰动带来的估计偏误,从而提高估计效率。最后借助Stata14软件实现具体回归。

3 结果与分析

3.1 生计资本现状比较分析

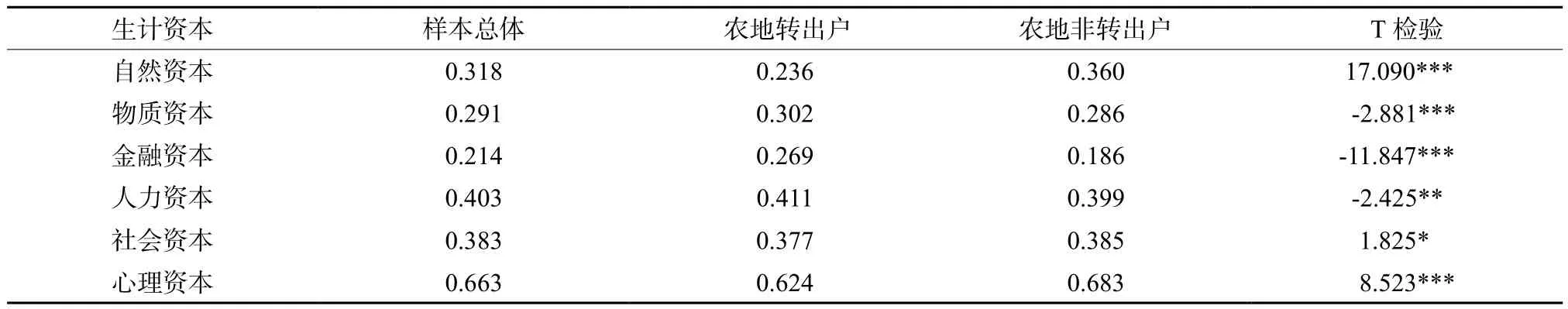

表3提供了采用独立样本T检验对农地转出户与非转出户的各项生计资本所做的比较情况。在6类生计资本上,两类农户之间存在着一定的差异。从样本的总体均值来看,6类生计资本中心理资本平均水平最高,达0.663。其次是人力资本和社会资本,分别为0.403和0.383。金融资本水平为0.214,是6类生计资本中最低者,自然资本和物质资本也相对匮乏。从两类农户样本的均值来看,农地转出户的生计资本总值为2.219,小于非转出户2.299的平均水平。农地转出户的各项生计资本排序为:心理资本>人力资本>社会资本>物质资本>金融资本>自然资本。非转出户的各项生计资本排序为:心理资本>人力资本>社会资本>自然资本>物质资本>金融资本。

表3 农地转出与非转出农户生计资本比较Table 3 Comparison of the livelihood capitals of households with farmland transfer and without farmland transfer

通过对两类农户的对比可以发现:农地转出户的人力资本、金融资本和物质资本存量普遍高于非转出户,特别是金融资本,农地转出户的金融资本均值为0.269,而非转出户为0.186,这一资本在两类农户间的均值差异在1%的水平上通过了显著性检验。另外,CFPS原始微观数据也显示,农地转出户中有11.34%的农户购买了金融产品,而非转出户的比例仅4.94%。转出户的户均商业保险支出为1370.78元,而非转出户的户均水平仅697.44元。可能的原因是,当家庭中较多的农地被转出后,理性的农户会将以最快的速度着手从事农业生产之外的非农生产活动,以便赚取更多的非农收入。同时,在土地保障缺失的情况下,农户只能选择其他的商业性保障方式来应对未来的不确定性,如商业保险和其他金融产品以获得定期的保障和回报,这些都会提升农户的金融资本水平。而农地转出户自然资本、社会资本和心理资本存量均低于非转出户,特别是自然资本,农地转出户和非转出户的自然资本均值分别为0.236和0.360,前者明显低于后者,两者的差为0.124,是两类农户间6类生计资本中相差最大的一个指标。原因主要在于耕地这一指标得分较低,农户将耕地转出后,耕种土地规模必然会缩小,自然资本随之降低。

3.2 生计资本的影响因素分析

本研究以农户生计资本模型为工具,选取量化后的6类生计资本作为因变量,以表2中农地转出因素、家庭因素和社区因素包含的各项指标作为自变量,进行似不相关回归分析,探讨了不同因素对农户生计资本的影响程度,其中,重点探究农地转出因素对农户各类生计资本所产生的影响。需要说明的是,由于人力资本指标中涉及家庭规模和家庭负担比这2个因素,同时社会资本指标中涵盖了家中是否有村干部这个变量,所以人力资本和社会资本中没有包含这3个变量,具体的回归结果见表4。

农地转出因素并没有对农户的物质资本和人力资本产生显著性的影响,但对农户家庭的心理资本、社会资本和自然资本产生了明显的负向影响,对农户的金融资本具有显著的正向作用(表4),结果与前文的统计分析相一致,更加充分说明了农地转出行为与农户的这4项生计资本的变化之间必然具有一定的关系。综合来看,耕地这一变量在农户的自然资本中所占权重最高,农地转出后,耕种土地规模必然会缩小,耕地收入随之降低,自然资本顺势变弱。同时,很多耕地转出户会外出打工或搬迁城镇居住在城市,这一定程度上弱化了农户家庭既有的社会网络,如亲戚网、邻居网和朋友网,对其社会资本产生弱化作用。而对于心理资本产生负向影响,可能的原因是土地转出后,农户不但要适应角色的变化,从农民成为进城务工者,虽然收入可能会提高,但生活压力也会变大,还要适应新的环境,如新的邻里、朋友关系,因此,心理负担会有所提高,会对其未来生活的自信度和幸福感有一定的影响。在6个模型中,农地转出行为只对农户的金融资本产生了显著的正向影响。究其原因,当家庭中较多的农地被转出后,农户一方面可以获得相对较高的农地转出费用,另一方面,农地转出后农户会继而转向非农产业(打工、非农自营等),因而势必会增加其工资性收入、经营性收入、财产性收入,并最终提高家庭年均纯收入和净资产水平,从而带动金融资本的总量提升。

表4 农户六类生计资本影响因素回归结果Table 4 Regression results of the factors affecting the six types of livelihood capital of rural households

在家庭因素中,户主年龄对农户的6大生计资本均产生了显著影响,除对社会资本的影响为正向外,对其他生计资本均产生了负向作用;户主的受教育程度对除心理资本外的其他5类生计资本的提高均有着显著的正向影响,说明教育不但能够直接提升家庭的人力资本水平,同时对农户的物质资本、金融资本及自然资本积累和社会网络的丰富均起到了很好的促进作用。外出务工经历对农户的自然资本、物质资本和社会资本具有显著的负向影响,但对农户家庭的金融资本和人力资本有显著的正向作用。外出务工一方面会提高农户家庭的收入水平,会刺激其对教育、培训和健康方面的支出,另一方面在农地转出降低自然资本水平的同时,因其生计策略主要为非农劳动为主,势必会降低对农用机械和牲畜等物质资本方面的投入。家庭规模对农户的自然资本和金融资本有显著的正向影响,说明人口越多的家庭,分的耕地资源越多,耕地规模越大,耕地收入也就越高。而家庭人口越多,收入获取的途径可能就会越广,必然会提高家庭的整体收入水平。家庭负担比对所有资本均产生负向影响,且均在1%水平上通过了显著性检验。家中有无村干部对自然资本和金融资本具有显著的负向影响,但对物质资本有明显的正向影响。农户家庭的生计多样性对自然资本、物质资本、金融资本和人力资本有明显的正向作用。

在社区因素中,社区户均年收入水平对物质资本、金融资本和人力资本具有明显的正向作用,这说明经济较发达地区的金融资本水平也较高,人们在经济收入水平较高时,会加大对于生产工具、基础设施、医疗、教育和卫生等方面的投入,从而提高了物质资本和人力资本水平。此外,农户到商业中心的距离这一变量仅仅对农户的社会资本产生了显著的负向影响。

4 结论与建议

4.1 结论

农地转出后农户的生计状况将会发生怎样的变化,是一个值得关注的问题。研究表明,农地转出户的物质资本、金融资本和人力资本存量普遍高于非转出户,但自然资本、社会资本和心理资本存量均低于非转出户。其次,农地转出行为对农户的心理资本、社会资本和自然资本会产生显著的负向影响,农地转出行为对农户的金融资本具有显著的正向作用。最后,社会因素和家庭因素等特征变量也会对农户的6类生计资本数值产生不同程度的影响。

农地转出户的生计资本变化并非全部是由于转出土地这一行为造成的,还有其他原因。本文只是针对农户生计资本视角对农地转出问题进行了一些初步探讨,后续研究还需要根据农地流转的特点、模式、生计策略的变化和生计脆弱性等方面加以细化,从而更加深刻地理解农地流转与农户生计之间的关系。

4.2 建议

首先,各级相关管理部门应有针对性地为农地转出户提供优质的非农职业技能培训,优化其在土地流转后的非农就业机会和环境,确保生计转型的顺利进行。

其次,以新型城镇化建设为契机,通过招商引资等方式,积极培育农村的新型农业经营主体,特别是劳动密集型产业,降低农地转出户的失业风险。同时,要依靠政策引导、贷款扶持等方式鼓励农民自主创业,提高农地转出户的可持续生计能力,保障农户在土地流转后的长远生计。

第三,在完善新农合医保、养老保险和最低生活保障等多层次的农村社会保障制度的基础上,鼓励农地转出户从之前的土地保障为主向以社会保障和商业保险为主转变,同时积极开拓农地转出户特别是进城务工、搬迁城镇农户获得社会网络和资源的渠道,增强农民对新环境的归属感和组织感,改善进城务工农户孤立与弱势的地位现状,提高农地转出户的社会资本水平。

第四,根据农地转出户的异质性,在提升其经济水平的基础上,灵活采取多形式、多途径措施,不断丰富农地转出户的精神文化生活,降低由于失落和孤独所带来的心理压力,提高农地转出户的幸福感和满意度。

致谢:作者感谢北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)提供的“中国家庭动态跟踪调查”(CFPS)数据使用许可。