对外贸易与近代云南统一市场的形成及其空间结构

张永帅

(云南师范大学,昆明 650500)

一、引 言

随着1889年蒙自、1897年思茅、1902年腾越(腾冲)等口岸的先后开放,近代云南对外贸易进入了口岸贸易的时代,云南对外贸易呈现出前所未有的发展态势。而1910年滇越铁路通车后,“迨滇越路成,交通称便,于是对外贸易,乃得顺利发展”,[注]云南省志编纂委员会办公室编:《续云南通志长编》(下册),1986年,第565页。并由此带动了近代云南经济一系列的变化。对此,已有论者从不同的方面做过探讨。就对外贸易发展引起近代云南市场变化的问题,王福明《近代云南区域市场初探(1875—1911)》[注]载于《中国经济史研究》1990年第2期。应该说是迄今研究最为深入的成果,但受研究时段限制,该文没有将滇越铁路通车后云南对外贸易发展和市场变化纳入其考察视野,且侧重于对商品和资本的考察,而对市场本身的变化研究则显得不够充分;此外,梁志宏《蒙自开关与近代云南市场结构变迁》[注]载于《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2005年第4期。强调蒙自开关加速了云南传统市场的变迁,促使近代云南市场的产生,但对近代云南市场的发展及其结构变迁并未做出明晰的考察。由此可见,对外贸易与近代云南市场的变化尚有进一步研究的空间。笔者以为除了论者所强调的贸易路线、商品结构、资本构成,以及近代市场产生外,市场本身的变化和区域市场格局的形成是近代云南市场研究的重要内容,而其又是口岸开放—对外贸易发展的结果。因此,本文循着这样的研究进路:口岸开放促进对外贸易发展,对外贸易发展推动市场变化,从而出现区域市场格局重组、区际市场联系加强,最终形成区域统一市场,着意于对对外贸易与近代云南统一市场形成关系的探讨;为了认清近代云南统一市场的空间形态,引入经济地理学“双核”结构的概念,论述近代云南统一市场的空间结构的形成过程,深入分析对外贸易在区域双核结构形成中所起的作用,以及双核结构在塑造近代云南三关贸易地位中所扮演的角色。

二、对外贸易与近代云南统一市场的形成

由封闭走向开放是近代以来中国社会发展的重要趋势之一,通商口岸的建立是近代中国或被动或主动开放的重要产物。通商口岸的开放为中国对外贸易的发展提供了一定的制度保障,促进了近代中国对外经济的发展,其意义不容小觑。笔者曾在相关研究中,不是把1840年的鸦片战争而是将1889年本省第一个通商口岸——蒙自的开放视作云南经济发展进入近代时期的标志,[注]张永帅、朱梦中:《沿边开放与近代云南对外贸易变迁——以空间视角为主的考察》,《昆明学院学报》2018年第4期。就是出于这样的考虑。口岸开放与对外经济发展的关系,大致逻辑是:口岸开放促进对外贸易发展,对外贸易发展则带动社会经济一系列的变化与发展。其中,市场格局的变化与重构,乃口岸开放—贸易发展的必然结果之一。

(一)对外贸易与近代云南城乡市场的发展

1.口岸开放与近代云南对外贸易的快速发展

鸦片战争后,随着通商口岸的开放和口岸贸易的广泛开展,逐渐形成了以上海、天津(包括香港)等少数东部沿海口岸为龙头,以其他沿海、沿江口岸为主要节点,以相关交通运输线为连接,以埠际贸易为主要展开形式的口岸贸易网络。由于大量机制洋货的输入,对外贸易的内涵已经大大突破了土特产品互易余缺的贸易范畴。但是,没有开埠的云南继续徘徊于传统贸易的边缘。由于没有开埠,云南需要借助其他口岸转运才能在口岸贸易网络中实现货物的流通,而位置的偏远和交通的不便,使这一过程的实现困难重重,从而使得通过转口进入云南的洋货和通过口岸出口的云南土货不仅数量少而且价值低。因此,民间贸易尤其是边民互市在云南对外贸易中依然居于主导地位。而民间贸易虽然商品种类繁多,但贸易主要是出于互易余缺的需要,商品以土产为主,制约着贸易的发展,使其长期徘徊不前。

蒙自、思茅、腾越的先后开放,在很大程度上扭转了云南对外贸易的不利局面。本省口岸的开埠,使云南对外贸易从位于近代中国对外贸易地理格局中边缘的位置,一变而与东部沿海口岸一样处在了前沿的位置,由此,云南的对外贸易便基本上通过本省口岸进行了。研究表明,仅通过蒙自—香港之间的口岸贸易就占到了云南对外贸易总值的60%左右。[注]郭亚非:《近代云南与周边国家区域性贸易圈》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2001年第2期。由此,云南对外贸易进入了一个前所未有的快速发展的时期。

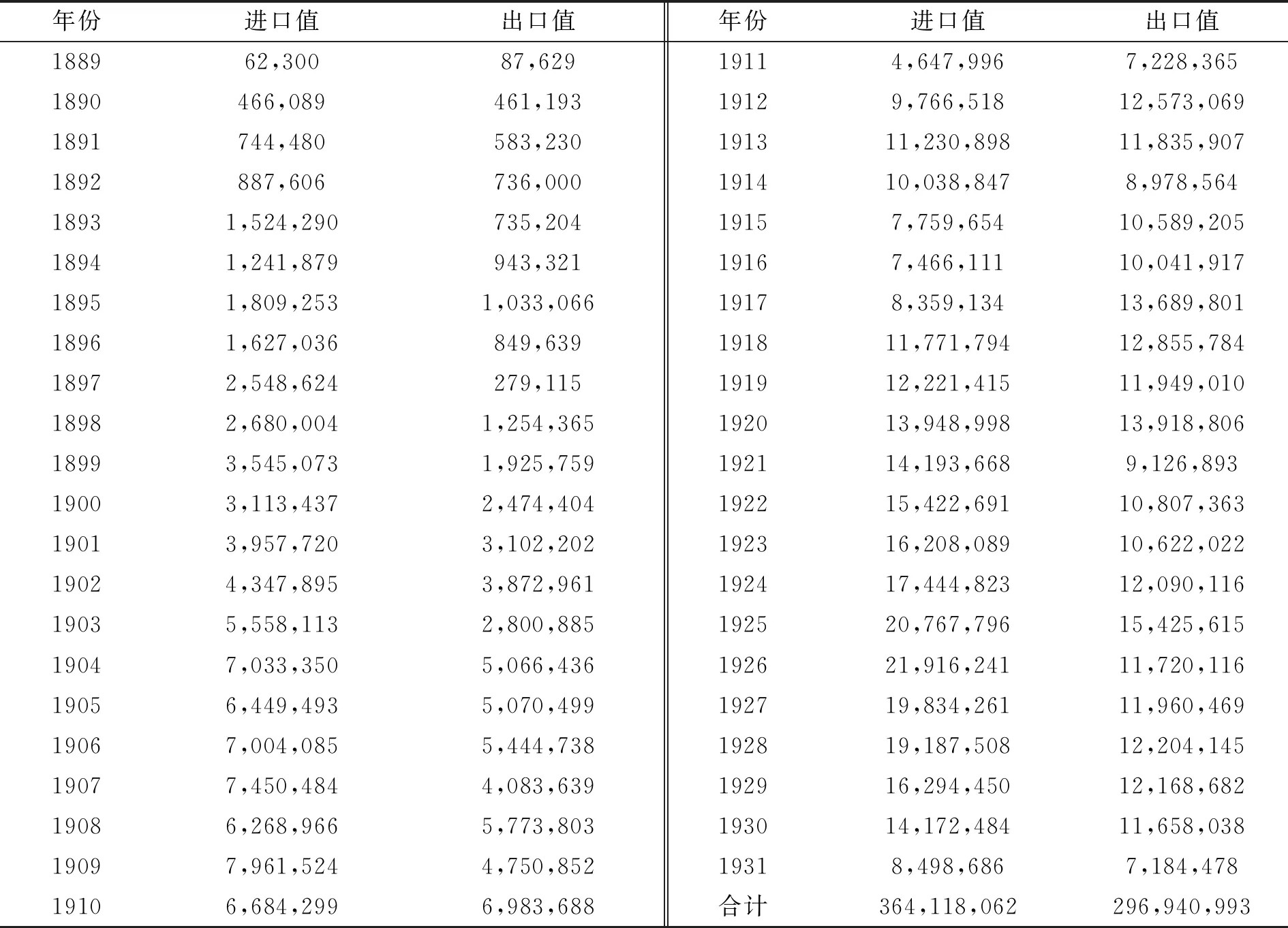

如表1,蒙自开埠当年仅仅三个多月的时间,进口和出口总值即分别高达62300和87629海关两。进、出口月均贸易额分别为20767海关两和29210海关两,次年即1890年进口和出口贸易分别为466089海关两和461193海关两,月均进、出口贸易38840海关两和38432海关两,分别为是上年月均20767海关两和29210海关两的1.87、1.32倍。由此可见,沿边开放就像一剂强心针,极大地促进了云南对外贸易的发展; 从1889年到1931年长达43年的时间内,虽间有波动,但不论进口还是出口,总体都呈现出高速增长的态势,货值分别从62300海关两和87629海关两增至8498686海关两和7184478海关两,年平均增长率分别高达25.26%和25.20%,其发展速度不可谓不惊人。

表1 1889—1931年云南对外贸易进出口货值一览表 单位:海关两

资料来源:据谢本书主编:《云南近代史》,云南人民出版社1993年版,第142-144页。

2.对外贸易与近代云南城乡市场的发展

对外贸易的快速发展,必然带动近代云南城乡市场的变化与发展。随着进口贸易的发展,大量洋货充斥各地市场,受到商家和百姓的欢迎,“通商以前,服用玩好,皆国货也;今则欧美瑰异珍怪,毕集于肆,虽处贫贱,亦竭财媚俗,而逞其矜俊之欲”。[注]云南省志编纂委员会办公室编:《续云南通志长编》(下册),1986年,第535页。因此,不仅极大地改变了云南城乡市场的商品结构,而且使人们对市场的依赖日渐提高。在过去,农户或自植棉花,或从市场上获取棉花,从纺纱到织成布,往往都是通过家庭手工业的方式完成,对市场的依赖不是很大。而随着低价洋纱的大量进入,棉织业开始越来越依赖于从市场上获取洋纱进行生产。如玉溪,“在光绪年前,妇女入市,以布易棉。在光绪年间,因大量洋纱入境,妇女趋便,以布易纱”。[注]民国《玉溪县志》,转引自张保华《云南近代的商业发展》,载张保华著《历史与文化散论》,北京:人民出版社,2006年。这就对自给自足的自然经济产生了一定冲击,即使是传统经济的发展也开始越来越离不开市场。与此相应,随着出口贸易的发展,工农业发展的外向化倾向越来越明显,一些在开埠以前并不作为商品的土产因国际市场需求开始成为重要的出口货,出现在各地市场上。如《宣威县志稿》载:开埠之前“向时人民不知猪毛之有用,洗猪时往往弃之于地”,而随着开埠之后对外贸易的发展,猪鬃开始成为宣威重要的出口商品,“岁收入多至万斤,少亦不下六七千斤……此项猪毛多售给洋行,外人运回其国制为衣料、毛刷”。[注]《宣威县志稿》卷7《建设》,民国二十三年铅印,台北成文出版社1967年影印本,第586-587页。这是在对外贸易的快速发展推动下,近代云南城乡市场发生的重要变化之一。

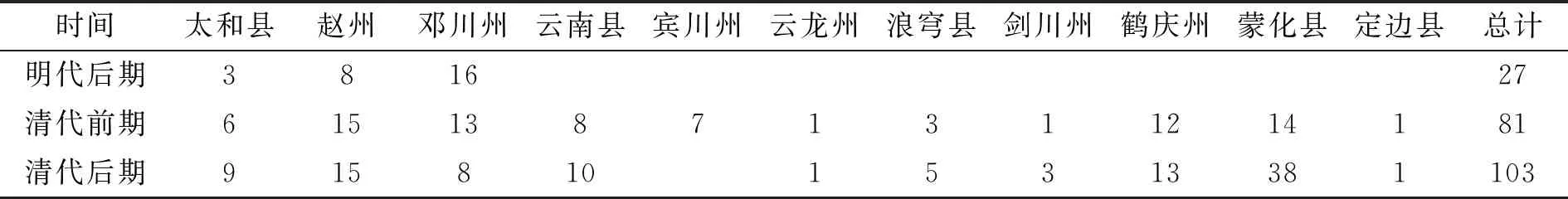

另一重要变化是随着对外贸易的快速发展,近代云南市场呈现数量增加,交易周期缩短,交易规模增加,城乡市场联系、区际市场联系增强的态势。以大理地区为例,如表2,明代前期共有集市27个,随着商品经济的发展,以及清初为恢复经济所采取的一系列政策为商品经济的发展创造了良好的条件,集市数量随之获得较大增加,为81个;而到了清代后期,“尤其是1840年鸦片战争后,由于中国的商品经济获得很大发展,大理地区的市场在光绪年间也被卷入了世界资本主义市场体系,近代化经济因素增多,集市也扩至103个”。[注]赵铨:《云南大理地区的近代集市》,《中国经济史研究》1998年第4期。近代的大理是云南商品经济发展基础较好的地区之一,在对外贸易发展的带动下,街市数量获得较大增长,由此不难想象那些商品经济发展基础薄弱的地区集市数量的变化必然更为明显和剧烈。农村集市如此,城市“商业自城中涌出”的现象则越来越普遍,市场数量在不少城市都有程度不同的增加。[注]刘云明:《清代云南市场研究》,昆明:云南大学出版社,1996年,第63-66页。尽管在个别地区因市场饱和而出现街期延长的情况,但因商品经济的进一步发展和人们对市场依赖程度的日渐增强,交易周期的缩短却是更为多见和趋势性的现象,如:“云南县、云龙州、浪穹县、剑川州、鹤庆州、蒙化厅和定边县的平均集市数,清初为6.7个,清后期为11.8个,增长率为75%;每市月均开市的次数,在可比的两县中(云南县、苍穹县),清初为5次,清末为7次,增长率为40%。”[注]刘云明:《清代云南市场研究》,昆明:云南大学出版社,1996年,第45页。就全省而言,城乡市场数量增加,交易周期缩短,交易总额和交易规模必然增加,这是无需多言的。

表2 明清时期大理地区集市数量变化表 单位:个

资料来源:赵铨:《云南大理地区的近代集市》,《中国经济史研究》1998年第4期。

在各地市场普遍得到发展的情况下,不同市场之间的联系日渐加强。一方面,城、乡市场之间不再是联系松散的个体,而往往是以县为单位形成相互补充、联系日紧的整体,“作为一县的商业中心,城市除开店零售,供应市民外,而且一些商行还兼营批发业务,为小商小贩提供货源,并将该县土特产输往外地”。[注]彭泽益主编:《中国社会经济变迁》,北京:中国财政经济出版社,1990年,第429页。另一方面,以“坝子”为中心形成的各区域市场由封闭半封闭逐渐走向开放,“以昆明为商品集散轴心,迤南沿滇越铁路一线,迤西通往印缅的下关、保山、腾冲一线,迤东转运相邻各省货物的曲靖、昭通一线形成有别于省内其他地区的开放型经济体系”。[注]董孟雄:《云南近代地方经济史研究》,昆明:云南人民出版社,1991年版,第303页。

(二)对外贸易与近代云南全省统一市场的形成

市场总是或大或小的一个区域的中心,并因其辐射和联系的空间大小不同而在一个更大的区域内所处的地位不同。区域市场网络的形成有赖于区域内起着重要节点作用的市场之间的联系程度,这些节点性市场的中转功能愈强且彼此之间联系紧密,则形成真正意义上的区域市场网络或区域统一市场。口岸开放和对外贸易的发展促使传统的云南市场中转格局发生变化,并随对外贸易的进一步发展,中转市场之间的联系得到加强,最终形成了以昆明为中心的、将各个中转市场连接起来的全省统一市场。

1.对外贸易与近代云南市场中转格局的形成

近代云南的地区中转市场,在1889年以前,有昆明、大理、思茅、昭通、通海、广西州等,这基本上是对近代以前云南地区中转市场的延续。但是,随着蒙自、思茅、腾越等口岸的开放,其中一些中转市场失去了其原有的地位。如大理,因其地处滇缅要路和茶马古道交汇地,凡川货西出缅甸,茶叶北上藏区,藏区药材杂货南下,缅甸棉花、宝石、珠玉等货物,都必经此地,并以此为集散市场,曾一度成为滇西地区最为重要的商业中心。仅距大理30里的下关,原非商业重地,在清雍正(1723年)之前,尚无商号出现。但因其地控扼滇西和大理的交通,元明以来官府着力经营,下关逐渐成为滇西的商业交通要道,陆续有商人定居于此开设堆店和商号,专门从事商业活动。在云南本省口岸特别是腾越开埠后,下关的区位优势进一步凸现,“自康、川土产货物运缅销售者,均由西昌、会理,经永仁、宾川而抵下关,再转运至八莫;由缅甸或滇西运入川、康货物,亦取道于此,由下关至会理、西昌”,[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷五六《交通考一》,云南人民出版社2007年点校本,第4册,第14页。使得下关市场成为“大理一带分派之中枢”,[注]《中华民国二年腾越口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第62册,北京:京华出版社,2001年,第815页。下关由此替代大理成为滇西的商业中心。再如广西州,“蒙自未开关前,滇桂交通以为必经之地,广商之集此者甚众,迨蒙自开关后,逐渐衰落矣。”[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷一四三《商业考一》,云南人民出版社2007年点校本,第7册,第91页。与此同时,随着对法越贸易的发展,蒙自市场在滇南地区的地位越来越重要,特别是在其开埠后,作为海关所在地,云南进出口货物的80%左右均在此集散,不仅成为滇南地区的商业中心,而且成为辐射大半个云南的商业中心。此外,昭通作为滇东北之门户,向为滇东北地区商业中心,对此,《新纂云南通志》就说:“商货来往,昭通地通川、滇、黔三省,滇货以洋纱、匹头为最盛,川货以盐为最盛。”[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷一四三《商业考一》,云南人民出版社2007年点校本,第7册,第90页。而昆明作为云南省省会,以其政治优势和地处滇池盆地、经济相对发达的区位优势,毫无疑问是滇中地区的商业中心。需要说明的是,蒙自开埠前,滇缅贸易是云南对外贸易最为重要的组成部分,而腾冲以其“为出缅门户”的地理优势,成为云南对缅贸易最为重要的商品集散中心。对此,《腾越乡土志·商务篇》记载道:“海禁未开,凡闽粤各商,贩运珠宝、玉石、唬泊、象牙、燕窝、犀角、鹿茸、爵香、熊胆,一切缅货,皆由陆路而行,必须过腾越,其时商务称繁盛。”蒙自开埠后,云南对外贸易当中滇港贸易开始居于滇缅贸易之上,腾冲的地位由此有所下降,但是,对缅贸易仍以腾冲为主要门户,所以腾冲依然是滇西地区重要的商业中心之一。另外,思茅开关后,其贸易长期徘徊不前,但因其在茶叶生产与销售中的特殊地位,依然是滇南重要商品集散中心之一;个旧市场因锡业开发而在清末获得较大发展,与锡业有关的大小店铺日渐凑集,店铺经营的商品主要有粮食、木炭、木材、麻布、铁器件及皮杂等。[注]刘云明:《清代云南市场研究》,昆明:云南大学出版社,1996年,第57-58页。

如此一来,随着云南本省口岸的开放和长途贸易的发展,在昆明没有开埠和滇越铁路未通之前,云南形成了这样的中转市场格局:滇西以下关、腾冲为商业中心,滇中以昆明为商业中心,滇南以思茅为商业中心,滇东南以蒙自、个旧为商业中心,滇东北则以昭通为商业中心。在这一中转市场格局中,各个口岸自因其为对外贸易之枢纽而显得重要,而像昭通、下关等区域中心城市,以其区位优势成为近代云南重要的中转市场。

这些中转市场彼此联系,又都主要指向口岸市场,从而使云南成为世界市场体系的组成部分,通过对外贸易改变着云南经济的基本面貌。尽管如此,但正如施坚雅所说的“在这个高原上,一个较完善的一体化城市体系的出现是在帝国结束以后的事情”那样,[注][美]施坚雅著,王旭等译:《中国封建社会晚期城市研究——施坚雅模式》,长春:吉林教育出版社,1991年,第85页。云南全省统一市场的形成应该是在进入20世纪以后的事。

2.对外贸易与近代云南以昆明为中心的全省统一市场的形成

《新纂云南通志》在论及云南省际贸易时说:“云南省际贸易之途径,迤东一带与川黔交往频繁,而以昭通、曲靖为货物聚散之中心;迤南一带则与两广、上海交易,而以蒙自、个旧为货物聚散之中心;迤西一带与康藏发生交易,而以下关、丽江为货物聚散之中心;全省复以昆明为出纳之总枢纽。”[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷一四四《商业考二》,云南人民出版社2007年点校本,第7册,第108页。《新纂云南通志》记载的时间下限是1911年,这说明在此之前昆明应已成为全省的商业中心,全省统一市场已经形成了。以昆明为中心的全省统一市场的形成是各地区相对封闭的市场圈被打破的结果,也是昆明经济实力和经济辐射力增强的结果。前者主要源于蒙自、思茅、腾越等口岸开放后,对外贸易的发展促使云南各地区间经济往来的日趋紧密,后者则主要受益于昆明作为自开口岸的开放和滇越铁路的通车。

“云南毗邻缅、越,为西南边防重镇,亦为西南国际贸易要冲,故川、黔、桂等省货物,皆以云南为转运之枢纽”,[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷一四四《商业考二》,云南人民出版社2007年点校本,第7册,第112页。蒙自、思茅、腾越等口岸开放后,云南的这一区位优势得到充分发挥,“云南自开关以后,对外贸易为划时代之转变,贸易日趋发达,而国际贸易亦于此后日趋繁荣”,[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷一四四《商业考二》,云南人民出版社2007年点校本,第7册,第108页。来自于云南以及周边的地区的大量土货经云南口岸出口,大量进口货物经云南口岸输入到云南内地及周边地区。对外贸易的发展大大推动了各地之间的经济往来,使各个相对封闭的地区市场趋向瓦解。以进口而言,1890—1896年间,领子口税单经蒙自运入内地货物的销地已包括云南绝大多数地区,像距离蒙自较远的滇西北的丽江府、滇西的大理府、永昌府等均销纳不少来自蒙自的洋货,滇东北的昭通府每年也均有洋货从蒙自运入;思茅开埠后,虽然其贸易辐射范围有限,但也有货物(主要是杂货)运入离蒙自较近的广西州;腾越开埠后,几乎每年都有相当数量的货物运入向为蒙自进口货物主要销纳地之一的云南府。[注]参见张永帅《空间视角下的近代云南口岸贸易研究(1889-1937)》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第二章第一节。这说明,口岸开放后,各口岸与云南内地的贸易联系已经在一定程度上突破了距离的限制,各地区之间的商品流动与物资交流正在变得越来越频繁,各地之间的经济联系日趋紧密,全省统一市场趋于形成。

昆明自行开埠与滇越铁路通车在改变云南的口岸格局与交通布局的同时,最为主要的一点则是极大地促进了昆明城市的成长。“自滇越铁路通车以来,四方云集,人烟辐辏,昔日街市,大都阻碍,于是筹设市政,整饬街容。塞者通之,狭者宽之,坑陷予以平夷,交通遂称便利。”[注]云南省志编纂委员会办公室编:《续云南通志长编》(中册),1986年,第928页。“自铁路开通以来,凡骡马驮运洋纱、煤油、杂货等件销于本处(昆明)者迄今绝少,但运货行人甚为便益,省城两广街不久必将筑阔,藉通东洋车。南门街系一干路,所有旧坏房屋已有拆毁,为建立大清银行之地。各处建筑美大房屋,开设店铺以壮观瞻。”[注]《宣统二年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第53册,北京:京华出版社,2001年,第485页。昆明未开埠和滇越铁路通车前,昆明市场上的商品除一部分来自省外和本省其他地方外,更多的是自给,洋货所占比例较小,在一定程度上反映出昆明市场的封闭性较强。昆明开埠和滇越铁路通车后,昆明市场上的商品来源大为改变,“欧美世界之舶来品,无不纷至还(沓)来,炫耀夺目,陈列于市”,中外客商纷纷涌至昆明,开商号、设货栈,昆明商业快速成长。[注]谢本书、李江主编:《近代昆明城市史》,昆明:云南大学出版社,1997年,第104-105页。与此同时,昆明开埠“促进了云南近代工商业、金融业的兴起,加快了昆明的城市发展……1910年滇越铁路通车以后,逐步形成了以昆明为中心,沿滇越铁路两侧辐射的对外开放格局”,[注]云南省档案馆编:《清末民初的云南社会》,昆明:云南人民出版社,2005年,第36页。昆明市场的开放性大为增强,其辐射面也远远超出了其原有的空间范围,以昆明为中心的全省统一市场开始形成。

作为全省的中心市场,必须是这样一个地方:交通便利,为各条道路的交汇点;位置适中,贸易腹地较大,为全省商品集散的中心;金融机构相对健全,为区域内的金融中心;生产与消费能力居全省之首。[注]王福明:《近代云南区域市场初探(1875-1911)》,《中国经济史研究》1990年第2期。而这些条件,在清朝结束时,昆明基本上都已经具备。此时,昆明作为全省商业中心地位可以说已经得到了确立,全省统一市场由此形成了。《续云南通志长编》在述及云南市场时说:“云南区域广袤,在交通不便之地,仍保持以前赶场之习惯。县城较大者有商号二三十家,或少至五六家。除圩期外,并不若何繁盛。在抗战以前,省内较大商场唯昆明、蒙自、腾冲、思茅、下关、昭通、个旧等处。军兴而后,沿滇缅路一带均顿增繁荣,唯仍以昆明为货物集散之集中区域。”[注]云南省志编纂委员会办公室编:《续云南通志长编》(下册),1986年,第542页。这说明昆明作为全省商业中心的地位形成之后,不仅没有改变,而且得到了进一步的加强。

三、对外贸易与近代云南统一市场“双核”型空间结构

对外贸易的发展促成近代云南全省统一市场的形成,而全省统一市场形成的过程也是全省范围内市场空间结构形成的过程,即口岸的开放与对外贸易的发展是区域市场空间结构形成的驱动力量。另一方面,区域市场的空间结构又反过来对口岸贸易产生作用,在一定程度上塑造了蒙自、思茅、腾越三关的贸易特征。

(一)对外贸易与近代云南全省统一市场“双核”型空间结构的形成

双核结构指的是由中心城市和港口城市及其连线组成的空间结构现象,是区域发展中一种高效的空间形态。区域中心城市与港口城市的组合是该模式的原生形态,在此基础上拓展至区域中心城市与边缘城市的组合。[注]陆玉麒:《区域双核结构模式的形成机理》,《地理学报》2002年第1期;《区域发展中的空间结构研究》,南京:南京师范大学出版社,1998年,第74页。区域中心城市的趋中性和港口城市的边缘性是形成双核型空间结构的基本原因和内在机理,“港口城市大多位居区域边缘,虽然对所在区域经济发展的带动作用不大,但由于边缘效应的作用,具有特殊的区位优势,从而居于较高的产出的效率和发展潜力,并与区域中心城市构成功能上极强的互补关系”。[注]陆玉麒:《区域发展中的空间结构研究》,南京:南京师范大学出版社,1998年,第83页、第90页。因此,一个区域内是否形成双核关系则在一定程度上直接影响着区域经济的发展。笔者认为,近代云南全省统一市场的空间格局可以借用“双核结构”理论作一分析,说明对外贸易在区域双核结构形成中所起的作用,以及双核结构在促进区域经济变迁中扮演的角色。

区域双核结构的形成是内外两种力量共同作用的结果,所谓内力驱动,指的是城市对所在区域的带动力或所在区域对城市的支撑力,这种力量要求城市位居区域的中心位置,即城市的中心性区位指向;所谓外力推动,是指区域发展过程中需要不断与区外发生联系,这种力量推动城市向区域边缘地带移动,即城市的边缘性区位指向。两种力量的空间耦合,导致区域双核结构的形成与演化。[注]陆玉麒:《区域双核结构理论》,北京:商务印书馆,2016年,第2页。笔者的基本观点是,以蒙自—昆明、腾越—大理(下关)双核结构将近代云南划分成了东部和西部两大区域市场,昆明、大理(下关)分别大致处于云南东、西两大区域的中心位置,中心性突出,是区域经济发展的主要辐射源,蒙自、腾越则各自位于云南东、西两大区域的南部边缘,门户作用突出,从而在云南形成南北向上的两个沿边型双核结构,即由边境口岸城市和区域中心城市组成的双核性结构。

昆明自元代以来就是云南的行政中心,经过封建王朝和云南地方政府的长期建设,经济实力日渐增强,在清代已经成为云南人口密度最大、商贸最为繁荣的城市。并且,省内交通干线俱以昆明为中心展开;进入云南的交通除八莫和大理之间的道路外,线路有五条,均以云南府(昆明)为终点。可以说,至迟在蒙自开埠时昆明已经成长为云南东部经济中心、辐射全省、连接内外的枢纽城市。

相对而言,开埠前的蒙自只是一个县级政区,经济发展水平有限,虽处于传统上对越贸易的前沿地区,但滇越贸易不仅本身规模较小,而且路出多端,蒙自并没有成为对越贸易的中心。1885年的《中法会订越南条约》规定:中越陆路交界开放贸易,指定两处地方设关通商,“一在保胜以上,一在谅山以北”。但是,具体将何处辟为通商口岸并没有在条约中得到确定,可见蒙自此时尚未被发现有特别的区位优势。但在1887年正式确定“云南则开蒙自”时,是其在滇越交通中所具有的优势地位得到充分重视的结果。作为滇南重要经济中心城市之一,1871年、1873年,法国商人堵布益两次经红河的航运,发现红河为滇越之间通航要道,因此,“关于以何道路联络半岛的内部与海岸”,法国开始主张“以东京的江(即红江)的流域为出海口。由此道路,云南的出产可以到达海边,再向法属西贡的海口运输”。[注]姚贤镐编:《中国近代对外贸易史资料》(第2册),北京:中华书局,1962年,第706-707页。蒙自虽并不位于红河岸边,但其是滇南重要经济中心城市之一,又当昆明出越南驿道之上,离云南境内红河航运的起点——蛮耗也只有七八十公里的距离,[注]周钟岳、赵式铭等:《新纂云南通志》卷五六《交通考一》,云南人民出版社2007年点校本,第4册,第14页。从红河运来进口之货运抵蛮耗,再陆路驮运到蒙自,或出口之货由蒙自驮运至蛮耗再经红河运出,均相对便利。

蒙自在开埠之初,即利用红河水运和昆明出越南驿道,与昆明形成云南东部区域双核结构的两端,但两地之间因交通工具相对落后,来往多有不便,“双核效能”发挥不充分;随着滇越铁路的修筑通车,大大加强了两地之间的联系,从而进一步强化了两地在区位上和功能上的互补,使昆明—蒙自呈现出一种更加稳定和高效的区域空间形态。

腾越为“全滇门户”、[注]屠书濂纂修:《腾越州志》卷2《疆域》,光绪二十三年重刊本,台北成文出版社1967年影印版,第23页。“出缅门户”,[注]陈宗海修、赵端礼纂:《腾越厅志》卷2《形势》,光绪十三年刊本,台北成文出版社1967年影印版,第35页。乃极边之地,以此地理优势,成为云南对缅贸易的必经之地。早在开埠之前,“从曼德勒到大理府,常走的道路有两条。一条直接从曼德勒经过锡尼(Thieunee)、永昌到大理府。另一条沿伊洛瓦底江而上直达八莫,从八莫又分出三条支路,会于缅甸人称为莫棉(Momien)的腾越,然后到达大理府”,[注]姚贤镐编:《中国近代对外贸易史资料》(第2册),北京:中华书局,1962年,第687-688页。腾越就已经成为云南境内滇缅贸易最重要的商品集散地。故其商业向为发达,《永昌府志》载:腾越“蛮夷错杂,商贾丛集”,又说永昌府内“经商者少,俱不善作贾……惟腾越较善经营(商业),故民户亦较裕”。[注]刘毓珂等纂修:《永昌府志》卷8《风俗》,光绪十一年刊本,台北成文出版社1967年影印版,第47页。开埠之后,腾越通过与缅甸重要交通枢纽八莫和密支那的联系,实现了与仰光往来的便利,自然成为仰光贸易网络在云南境内的一个重要节点,其门户性功能得到进一步的加强。

元代以前,大理长期作为云南的政治、经济中心,元代以后也长期是滇西的经济中心,如前所述,清雍正后,下关逐渐代替大理成为滇西商业中心,但有时人们仍习惯以“大理”称之。下关为滇西商业中心,“来到这里的旅游者都会发现,位于大理平原南边的下关作为内地贸易中心而重要,这里是云南西部的商业首府”。[注]东亚同文书院第15期生调查即第11回调查报告书引英国驻滇首任领事列敦1902年下关旅行记录,1917年,第47-48页。转引自薄井由:《清末民初云南商业地理初探——以东亚同文书院大旅行调查报告为中心的研究》,复旦大学博士论文,2003年,第110-111页。腾越开埠后,由腾越进口的商品除少数在本地销售外,主要通过下关转输各地,其出口货物也往往从各地运来经下关中转。对此,腾越海关贸易报告明确地说:“下关市场,即大理一带分派之中枢”,[注]《中华民国二年腾越口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第62册,北京:京华出版社,2001年,第815页。“下关为腾越洋货分派之一大中枢”。[注]《中华民国三年腾越口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第66册,北京:京华出版社,2001年,第169页。可以说,大理市场及其中转功能直接关乎腾越贸易的盛衰,海关贸易报告对此多有留意,1909年的腾越海关贸易报告即指出:“惟是蒙自铁路日益展长,行将抵于滇省,本口商家其亦自度此中之关系乎?该路成功,彼以轮车载运,我以骡马转输,孰胜孰负不待智者而自明。然亦不必隳其初心,遂置抵制之法于不问。查缅甸市场,向赖腾越运出之货供其所需,而腾越独有之利权亦即在此无已。请以大理府一处而作则焉。缘大理为滇省、腾越适中之地,东去滇省、西至腾,皆十二站之远近也。滇省、腾越欲互为争胜,必须滇省货价能减于腾越,两无轩轾方可。”[注]《宣统元年腾越口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第50册,北京:京华出版社,2001年,第472页。铁路虽然快捷,然运费高昂,何况昆明—大理间的交通直至抗战前并未有明显改善,正如腾越海关贸易报告所指出的那样,“尚未敢言滇省之货价确能与腾越一律平均”。[注]《宣统元年腾越口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第50册,北京:京华出版社,2001年,第472页。因此,由铁路而来的货物指销大理一带者为数甚微,下关(大理)作为腾越内地市场之中枢的地位没有因滇越铁路修通和昆明的开埠而发生实质性变化。

腾越开埠后,作为中心城市的大理(下关)与作为门户城市的腾越形成云南西部区域双核结构的两端,只是因为两地之间及其区域内交通的落后,限制了“双核效能”的充分发挥。

按照双核理论,双核结构的两端可以和其他中心城市或门户城市构成新的双核结构。蒙自、思茅、腾越开放后,其集中或分配市场,万湘澄《云南对外贸易概观》说:蒙自为本口和昆明;思茅为本口和昆明、下关;腾越为下关。[注]万湘澄:《云南对外贸易概观》,昆明:新云南丛书社,1946年,第16页。对此,是否可以认为思茅分别与昆明和下关构成了双核结构?这取决于思茅门户性功能的发挥,以及思茅与昆明、下关的经济联系是否紧密。

思茅本是一个偏僻的小镇,清代随着茶叶贸易的兴起,其作为茶叶汇集地,商业开始兴盛。当时省外如江西、湖南、四川、贵州、两广等地,省内如石屏、建水、通海、河西、玉溪等地的商人纷至沓来,商贾云集,向西藏和内地运销茶叶,又从国外进口棉花,并在当地推销省广杂货,思茅逐渐发展成为滇南贸易重镇。[注]刘瑞斋:《思茅商务盛衰概况》,《云南文史资料选辑》第16辑,第284页。对此,海关贸易报告也有描述:“闻说先六十载,凡诸物产荟萃于思。商人自缅甸、暹罗、南掌服乘而来者,皆以洋货、鹿茸、燕窝、棉花盘集市面,互换丝、杂、铁器、草帽、食盐及金两等物交易而退,无不各得其所。出口丝、杂,年有一千五百担,计值银三万两,其运出金数,亦甚浩繁,不论晴雨时节,茂盛之局,未尝少减。”所谓“当火轮船只未开漾贡海面,香港未成东方大市以前,蒙、腾两路无人梦想能及商贾云集之地,思亦可推四川及滇之殷府,所用洋货皆自此售出。”[注]《光绪二十五年思茅口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第30册,北京:京华出版社,2001年,第297页。故而英、法殖民者曾一度将云南通商之地注意于思茅,英国曼彻斯特商会的调查发现“中国西部边区的思茅城早已被中国商民利用为贸易中心”,[注]姚贤镐编:《中国近代对外贸易史资料》(第2册),北京:中华书局,1962年,第686页。当英国占领了北古(Pegu),又在仰光和毛淡棉等港口发展了英国贸易时,英国商人便急于想在中国西南打开通商之路,各地商会纷纷向政府提出备忘录,要求向中国交涉开放思茅,他们认为“从北古到思茅如能获得修筑道路,开辟交通的便利,一定会给贸易带来很大的利益”。[注]姚贤镐编:《中国近代对外贸易史资料》(第2册),北京:中华书局,1962年,第687页。

但时移景迁,开埠后的思茅,并没有像英、法所预想的那样变得繁荣:“尽管思茅已经开埠通商35年了,但由于缺少现代交通工具之利和人口稀少,显而易见,它注定是一个不具备重要商业价值的口岸城市,商业状况像过去几十年一样,甚至数百年以来无明显发展。”[注]《思茅海关十年报告(1922-1931)》,许新民、康春华译著:《近代云南海关十年报告译编》,昆明:云南人民出版社,2018年,第117页。云南“所有来自国外的货物自然是经过港口运入”,[注][英]戴维斯著,李安泰、何少英等译:《云南:连接印度和扬子江的锁链——19世纪一个英国人眼中的云南社会状况及民族风情》,昆明:云南教育出版社,2000年,第6页。“蒙自道通香港,腾越道通漾贡”,[注]《光绪二十五年思茅口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第30册,北京:京华出版社,2001年,第297页。并且,蒙自经红河水运(以及后来的滇越铁路)、腾越出滇后即可利用缅甸近代化的水陆交通,到达出海口均相对方便。思茅到仰光有两条道路可达,其“一从漾贡乘坐海船一日抵莫罗冕,由冕换坐小轮一日可到扒安,由扒安卸船旱十五日至景昧,又十五日至猛艮,自猛艮达思须程十有六日,合计则四十八天;一从漾贡上乘火车,一日之程直通阿瓦,由瓦遵陆而行至猛艮须二十五天,至思十六天,共有四十二天”。不仅如此,还因“商人沿途贸易及起下货物俱有稽延”,往往“须有两月之迟方得到思”。[注]《光绪二十三年思茅口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第26册,北京:京华出版社,2001年,第268页。可见,仰光到思茅途程远,耗时多,严重制约着两者之间贸易的往来,所谓“开关之始一切预料,谓思茅埠头可为漾贡、阿瓦之一屯货要地”,然“凡货由缅至思共须四十余日,运费即不匪矣”,思茅“相去缅城道阻且长,以愚情揣夺,十年之后其情形仍无异于今,只可作边城之地区区一小镇耳”。

由此可见,思茅虽然开放,但其门户性并不突出,在近代云南对外交往中所发挥的作用远不及蒙自和腾越。而思茅与昆明、大理(下关)之间,受制于落后和艰险的交通条件,联系并不紧密。1928年东亚同文书院调查:“云南府—元江之间的大道仅有一条,洋货杂货都通过这一条大道被搬入到思茅方向”,但这条道路“险峻的难路实在难走,使行者感到实在太困难了”。[注]东亚同文书院第24期学生调查:第21回支那经济调查报告书,第9卷云南事情调查,第7编交通调查,调查时间:1928年,第20页。艰险的道路不仅制约运输效率,而且还会增加运输成本,如思茅一带驮马的运费就是大理—八莫间驮马运输费用的1.2~1.5倍。[注]薄井由:《清末民初云南商业地理初探——以东亚同文书院大旅行调查报告为中心的研究》,复旦大学博士论文,2003年,第117页。因此,在一定意义上可以说“决定云南各通商口岸对外贸易盛衰的因素,不在距离交换市场的远近,而在交通运输的难易”,[注]万湘澄:《云南对外贸易概观》,昆明:新云南丛书社,1946年,第45页。思茅与内地联系的困难,使其缺乏构成双核结构的另一端,从而既没有和昆明,也没有和下关形成区域双核结构。

(二)“双核”型空间结构与近代云南三关贸易地位的形成

对中国近代口岸贸易地位进行研究的相关成果,一般采取的是以该口岸的贸易量占全国或地区贸易量的大小来衡量该口岸贸易地位的高低。笔者以为,这种研究固然不错,但口岸的贸易辐射空间,也就是该口岸的影响面,也应该是衡量口岸贸易地位的重要内容;而且,作为一般的情形,辐射面大的口岸贸易量也往往越大。因此,对口岸贸易地位的考察,应该综合贸易量与贸易辐射空间两个方面,并通过分析二者的相关关系,探讨腹地对口岸的支撑/限制作用,以及口岸—腹地扩展的空间机制。

从贸易量来看,近代云南三关——蒙自、思茅、腾越的贸易地位,无论是时人的观点,还是今人的研究结论,无不认为蒙自关的贸易地位最高,其次为腾越关,思茅关最低。为了更为清楚地看出三关贸易地位的变化,笔者利用旧海关资料,对1889—1937年间三关贸易量各占云南全省对外贸易总量比重的变化进行了详细的梳理。结果发现:近代云南三关,无论是在进口贸易、出口贸易,还是在总贸易上,蒙自关的贸易量都是最大的,占全省对外贸易的比重最高,腾越关虽位居第二,但远非能与蒙自关相提并论,思茅关则更是不值一提。[注]详参张永帅:《空间视角下的近代云南口岸贸易研究(1889-1937)》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第三章第一节。这一结论,与时人、先贤的认识一致。由此看来,关于近代云南三关的贸易地位,蒙自关最高,腾越关次之,思茅关最低,是确定无疑的。

按照经济地理学的定义,腹地指的是与“某一城市或港口保持有密切经济联系的内地或背后地”,[注]《辞海》,上海:上海辞书出版社,1979年,第3479页。“位于港口或城市背后,为港口提供出口货物和销售进口商品的内陆地区”。[注]《中国大百科全书·地理学》,北京:中国大百科全书出版社,1990年,第148页。近些年来,历史地理学界为了更好地考察近代的港口/口岸城市与腹地的经济关系,在此基础上对“腹地”的概念作了进一步的界定:“腹地为港口进出提供物资来源和销售市场,港口则为腹地商品吐纳提供输出入孔道”;[注]戴鞍钢:《港口·城市·腹地——上海与长江流域经济关系的历史考察(1843-1913),上海:复旦大学出版社,1998年,第133页。“腹地是指位于港口城市背后的港口吞吐货物和旅客集散所及的地区范围。在通常情况下,这一范围内的客货经由该港进出在运输上比较经济与便捷。”[注]吴松弟主编:《中国百年经济拼图——港口城市及其腹地与中国现代化》,济南:山东画报出版社,2006年,“前言”。根据上述定义,笔者曾对近代云南三关的腹地范围及其变化作过一番详细的考察。[注]张永帅:《腹地变迁:近代云南口岸贸易地位形成的空间过程》,《西南边疆民族研究》第18辑,昆明:云南大学出版社,2015年,第31-46页。我们发现,尽管近代云南三关的腹地范围,因其相互间的竞争,曾不断地发生着变化,但其基本格局自三关并立后,一直都是蒙自关的腹地最大,其次是腾越关,思茅关的腹地最小。这也就是说,辐射空间所反映的三关贸易地位与贸易量上的三关贸易地位是一致的。对此,虽然不能简单地说腹地范围大贸易量必然大,或贸易量大腹地范围必然大,但在考虑了商品结构、腹地人口与供销情形等因素后,三关腹地的大小显然既是三关贸易地位的反映,也是造成三关贸易在数量上形成差异的重要原因。而是否形成双核结构,以及双核结构功能的发挥,直接影响着三关腹地形成与变化,塑造了三关贸易地位的形成。

首先,蒙自腹地的形成与扩展,从空间上看,是蒙自—昆明双核结构作用的结果。作为区域中心的昆明并非对外贸易的前沿,而作为开放门户的蒙自以其自身和周边地区有限的经济能量未必能拥有较为广阔的贸易范围。若能将二者有机结合,形成双核结构,优势互补,则必然促进区域对外贸易的发展。事实上,蒙自贸易的发展恰恰得益于二者的结合。1910年前,蒙自与内地之间贸易几乎全系畜运。古人常云蜀道难于上青天,而“滇省道路崎岖,倍于蜀道”,以致“内地转运货物维艰”,[注]《宣统二年蒙自口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第50册,北京:京华出版社,2001年,第485页。因而,尽管每年都有大量驮马来往于蒙自与内地之间,但相距较远的内地府州往往与蒙自贸易往来有限,昭通府和东川府便是如此。但随着昆明的开埠和滇越铁路的全线通车,昭通开始成为蒙自的腹地,蒙自出入东川之货也见增多;大理府、永昌府与蒙自之间的距离远比昭通、东川为远,却在开埠之初一度为蒙自的腹地,皆因昭通、东川、大理为昆明最大发货之处,[注]《宣统二年蒙自口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》第50册,北京:京华出版社,2001年,第485页。即昭通、东川、大理等处货物进出蒙自是经昆明中转而实现,永昌又经大理转运而往来。倘若没有这层中转关系的存在,蒙自的贸易范围或许大受限制则是可想而知的。

其次,在蒙自开埠后,滇港贸易代替滇缅贸易成为云南对外贸易的主要走向,腾冲在云南对外贸易中的地位有所下降。而腾越关的腹地之所以可以延伸到滇西北各地和川西南地区,其腹地范围仅次于蒙自关,如果没有大理(下关)的中转作用简直是不可想象的。换句话说,腾越关对外贸易的发展,从空间作用机理看,是腾越—大理双核结构作用的结果。

第三,思茅不具备形成双核结构的条件,其腹地没有形成双核结构,影响了思茅贸易的发展。经济地理学的研究表明,双核结构模式是区域对外经济贸易联系发展到某个临界阶段的伴生物:“在对外贸易联系较小时,以区域中心城市为核心的单中心经济体为均衡状态;随着对外贸易联系逐渐深化,在国外市场规模扩大到中等程度时,区域中心城市和港口城市同时出现,区域经济呈现出双核结构模式。”[注]盛科荣:《对外贸易与区域双核结构模式》,《山东理工大学学报》(自然科学版)2012年第2期。这也就是说,思茅对外贸易量不大,对外贸易联系较小,国外市场有限是思茅在其腹地内没有与其他城市形成双核结构的重要原因。由此,使思茅贸易缺少中转中心,进而使其出口贸易供货不足,进口贸易很难销往更多的地方,腹地扩展受限,贸易裹足不前。

四、结 语

近代云南市场的变化是多方面的,除了论者所强调的贸易路线、商品结构、资本构成,以及近代市场产生外,最大的变化就是形成了全省统一市场。近代云南统一市场的形成是口岸开放——对外贸易发展的产物:云南三关的开放为近代云南对外贸易的发展提供了新契机,对外贸易内涵发生了深刻变化,实现了向近代的转变,摆脱了边缘化的地位,获得了前所未有的发展,[注]张永帅、朱梦中:《沿边开放与近代云南对外贸易变迁——以空间视角为主的考察》,《昆明学院学报》2018年第4期。而对外贸易变化与发展既是一个地方经济变化与发展的重要内容,又往往是一个地方经济变化与发展的牵引力量;在对外贸易发展的刺激与推动下,城乡市场商品结构发生变化,并随着对外贸易的快速发展,近代云南市场呈现数量增加,交易周期缩短,交易规模增加,城乡市场联系、区际市场联系增强的态势,其结果是传统的云南市场中转格局发生变化,并随对外贸易的进一步发展,中转市场之间的联系得到加强,最终形成了以昆明为中心的、将各个中转市场连接起来的全省统一市场。

云南的两大区域中心城市昆明和大理(下关),前者与蒙自形成双核结构,后者与腾越形成双核结构,惟有思茅虽与昆明、大理(下关)均有联系,但联系并不紧密,没有形成双核结构,从而将近代云南划分成了东部和西部两大区域市场。口岸的开放与对外贸易的发展是此双核性空间结构形成的驱动力量,双核性空间结构又反过来塑造了蒙自、思茅、腾越三关的贸易特征。因为双核结构的两核具有极强的互补关系,可以发挥规模聚集效应,往往被认为是区域发展中的一种高效的空间形态。如果以蒙自、思茅、腾越三关的腹地将云南分为三大块的话,[注]张永帅:《腹地变迁:近代云南三关贸易地位形成的空间过程》,《西南边疆民族研究》第18辑,昆明:云南大学出版社,2015年11月,第31-46页。近代云南经济发展的区域差异,总体上以蒙自关腹地经济最为发达,其次为腾越的腹地,最为落后的则为思茅的腹地,除了自然环境和历史积淀的原因之外,或许正可以从各自市场的空间结构特征方面得到一定的解释。

近代云南的口岸开放与贸易发展是云南市场变化与发展的重要驱动力,重构了云南的市场格局,使云南市场呈现出一端是口岸城市,另一端是区域中心城市的双核型空间结构,并由此将近代云南划分成了东部和西部两大区域市场,而这两大区域市场又都是开放的,是以昆明为中心的全省统一市场的有机组成部分。口岸贸易特征的形成,从空间的角度看,是外部市场和腹地区域共同作用的结果,而腹地区域空间结构特别是市场结构的形成,既是口岸开放—贸易发展的产物,也会反过来对口岸贸易的发展产生塑造作用。因此,对口岸贸易、区域市场,特别是口岸贸易与区域市场关系的研究,在关注其时间脉络的同时,也应该从空间的角度予以必要的审视,本文或可视作此研究范畴的一个个案的、初步的尝试。