何种“道”?谁之“统”?

——儒家道统说的建构与变迁

甘祥满

[北京大学,北京 100871]

儒学历史上的“道统”说由来已久,据其内涵,当有“道”与“统”两个方面。现代学者的研究,多统而言之,也有各自侧重于“道”或“统”某一方面者。统而言之,则不能究其细,即不能精确地分别其中的“道”究竟是何种道,而“统”又是谁人之统,当然也就很难察明各种“道”与各家“统”之间有着怎样的关系。侧重言之,则不能总其纲,即不能总体上把握一种道统说何以有别于另一种道统说,以及诸种道统说总体上之得失。本文的任务,是分别考察“道”与“统”的内涵及其历史变迁,进而探究各种“道”与各家“统”之间的内在联系。

一、道统:历史存在还是人为建构?

一致的看法是,先秦“诸子百家”时期是中国文明的“轴心时代”。虽然如《汉书·艺文志》所言,诸子百家之说或各有其出处,如“儒家者流,盖出于司徒之官”,“ 道家者流,盖出于史官”,但各家之说无非是对于天道、人伦等世间事物提出各自不同的看法和主张,是“真理”的多维度展开,并没有如后来出现的那样,一家占据主流地位,则他家必遭排挤或打压。因此,诸家学派本着争鸣的态度,就其所认定的观点展开论证和阐述,并不重视要为自己一家的学说圈定门户或订立章程。换言之,“道统”意识在那个时代还没有出现或者至少不突出。当某种思想学说意识到它的地位和影响出现了危机——这种危机多半来自于外部,即其他异质的思想学说取得了更高的社会地位、更广泛的社会影响时——自我捍卫的意识便凸显出来,它需要更加强调自家学说的正确性、合理性,也需要标榜出一系列历史上著名的圣贤人物为之“正名”,并认定这些历史人物就是这种学说的创发者、光大者或弘扬者。“道统”说的心理渊源即在于此。

一般认为,“道统”一词作为儒家学说思想系统传承的观点最早出自朱熹,但从内容上说,道统说的创立者应该首推韩愈。当然也有人认为道统说最早滥觞于孟子,更有论者认为道统思想肇端于《论语》。[注]如唐宇元先生认为,《论语·尧曰》篇中尧舜禹相传的“允执其中”四字,就是道统密旨。参见唐宇元:《“道统”抉微》,《哲学研究》1991年第3期。本文认为,后两种说法都比较勉强。的确,《孟子·尽心》篇有过一段文字,说到由尧舜至于汤,五百有余岁;由汤至于文王,五百有余岁;由文王至于孔子,又五百有余岁;“由孔子而来至于今,百有余岁,去圣人之世,若此其未远也;近圣人之居,若此其甚也”。孟子在这里串联了一系列圣贤的名字,以为从尧舜以至于孔子,圣王之作大概以五百年为周期,按照这个周期,孔子而后必有王者兴。如果非要把这段话视为道统说的滥觞,那么,孟子也只是勾勒了道统之“统”的一面特征,即相信有一段圣贤代代相传相续的历史谱系,但孟子并没有清楚注明这圣圣相传的谱系传的到底是什么,即道统之“道”是什么。

认为《论语》里面即已有道统思想的雏形者,是根据《论语·尧曰》篇中的这段话而提出的:

“咨!尔舜。天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。”舜亦以命禹。曰:“予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝:有罪不敢赦。帝臣不蔽,简在帝心。朕躬有罪,无以万方;万方有罪,罪在朕躬。”

这段话讲述了一则尧、舜、禹递相授受为政纲领的佳话,而其中“允执其中”四字被某些学者认定为儒家的“道统密旨”,朱熹也正是顺此而提出《尚书》“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中”十六字心传为道统正脉的。然而问题在于,这段文本的主旨,即尧以授舜、舜以命禹的宗旨不在“允执其中”四字,而在于以天下兴亡为己任的“躬亲”思想,即无论四海困穷或万方有罪,其责任担当者都在“尔躬”。所以,与其说这里表达的是“道统”思想,不如说是传达了儒家的“政统”理念。

真正既从“道”的内涵,又从“统”的线索两方面专门倡导儒家道统说的是韩愈。《原道》一文正是道统说的纲领性宣言。韩愈因不满于佛道在当时社会生活中的影响日益增大,遂致力于恢复和抬高儒家的正统地位,效仿佛教 “法统”说,提出了儒家之道及其传承脉络。《原道》篇至少有三方面的意义:其一,提出了儒家的根本宗旨——“道”究竟为何的问题,在儒学经历了上千年的发展后还提出这样根本性的问题,可谓意味深长;其二,树立起了反对佛老异端、捍卫儒家正统的“卫道”旗帜,自此以后,儒家在外部则继续排斥佛老,在内部则以对“道”的理解不同而门户壁立;其三,扭转了儒学的发展方式或存在样态,即通过否定汉学式的儒学而为宋学式的儒学开启了方向。

韩愈创立道统说,其直接目的是要通过抑制佛老在当时的社会地位,从而为儒家争立正统,而在绍述儒家道统的历史渊源时,则接续孔孟的说法,认为道统之传自尧舜即已有之。待到朱熹重提道统说,则开宗明义,进一步确定道统的历史“事实”:“盖自上古圣神继天立极,而道统之传有自来矣。”[注]朱熹:《四书章句集注·中庸章句序》,《朱子全书》第六册,上海:上海古籍出版社,2002年,第29页。但是,正如韩愈所说,“轲之死,不得其传焉”,孟子死后,到韩愈承接这个道统,中间近千年没有传道、弘道者。也就是说,“道统”曾经近千年失传,在历史上消失。而照程颐、朱熹的说法,直至周子和二程续不传之绪,(自韩愈而后)又有二三百年时间道统处于失传状态中,即便韩愈也并非其传承者,因为朱子的道统说在对“道体”内涵的界定和统绪规模的认定上都有别于韩愈,故其目的不仅仅是要排斥佛老,更是要确立宋代新儒学在儒学历史中的重要地位。也就是说,道统失传越久,周、程、朱接续孟子的时间间隔越长,则越能凸显周、程濂洛之学的重要程度和历史地位。

那么,若果如韩、朱所言,儒家的道统是一个客观的历史存在,而他们各自所认取的这个“客观”的道统又是不同的,则似乎表明道统更是他们的“主观”建构;若这个“道统”并不是一个历史存在,而只是韩愈、朱熹等人人为的创建,则对这些用思想构造出来的各种道统说,有必要在性质上考察它所立之道为何种道,所构之统为谁之统。

二、何种“道”?

设若如韩愈、朱熹所说,儒家自尧舜以来即有一个薪火相传的“道统”,那么,这个“道”究竟是什么?或者说,这个“道”是哪种“道”?作为道统的道,是一个独特的、没有异议而为自古以来儒士所共识的根本理念,还是因不同时代、不同人物而各自认定的、因人而异的诸多不同的“道”?——这众多不同的“道”是完全不同或各取一端的道,还是属性虽异而具有某种“家族相似性”的一体多面之道?我们不妨对几家主要的道统说逐一进行考察。

首先,韩愈所认为的道,就是仁义。《原道》中说:“凡吾所谓道德云者,合仁与义言之也,天下之公言也。”[注]韩愈:《原道》,《韩愈文集汇校笺注》,刘真伦、岳珍校注,北京:中华书局,2010年,第1页。“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道。”[注]韩愈:《原道》,《韩愈文集汇校笺注》,刘真伦、岳珍校注,北京:中华书局,2010年,第1页。以“宜”释“义”,这与孔孟的思想相洽。以“博爱”释“仁”,则与孔孟意旨有所出入。在孔孟,仁之为爱,是有差等的爱,所谓“亲亲为大”。诚然,这个以血亲为基础的仁爱必将推扩出去,由亲亲之仁到“泛爱众”,自然也能成为博爱,但笼统地以博爱为儒家之仁,是偏颇的。施博爱之仁,行适宜之事,这在韩愈看来就是仁义,就是儒家的根本宗旨。这个宗旨践行于社会生活中,就表现为圣王之治。圣王之治无他,爱民、养民、生民而已。“古之时,人之害多矣。有圣人者立,然后教之以相生相养之道”;[注]韩愈:《原道》,《韩愈文集汇校笺注》,刘真伦、岳珍校注,北京:中华书局,2010年,第2页。“帝之与王,其号虽殊,其所以为圣一也。夏葛而冬裘,渴饮而饥食,其事虽殊,其所以为智一也。”[注]韩愈:《原道》,《韩愈文集汇校笺注》,刘真伦、岳珍校注,北京:中华书局,2010年,第3页。韩愈强调,儒家的这个仁义之道非所谓佛老之道,因佛老之道乃“去仁与义”之道,故《原道》篇一方面要“明先王之道”,另一方面,对佛老之道,则主张“不塞不流,不止不行。人其人,火其书,庐其居。”[注]韩愈:《原道》,《韩愈文集汇校笺注》,刘真伦、岳珍校注,北京:中华书局,2010年,第4页。

应该说,韩愈是儒学历史上对儒学地位危机感最强烈,从而卫道立场最鲜明、态度最坚决者,在韩愈之前,只有孟子。韩愈反佛老,同他的道统说是完全一致的,而其重建道统的呼吁和努力,目的就是要在佛老之学昌盛、儒学地位衰微的情势下重振儒学作为社会意识形态的主角地位、正统地位。不过,有一个问题是:从维护儒家正统的角度说,汉武帝独尊儒术、罢黜百家,两汉经学实可谓是儒学持久昌明的时代,为什么韩愈说孟子以后儒家的这个道统就中断了?为什么不认可汉代儒学?原因在于,韩愈对“儒学”的理解,即对儒家之“道”的理解跟汉儒是不一样的。汉儒、汉代经学,总体上说主要是一种章句训诂之学,它的社会影响、价值追求不是在王道政治上,不是在安民养民上,不是在倡导仁义道德上,而是在经典训释及古今异同之辨析上。韩愈认为,这种儒学是“术”,不是“道”——道就是行仁义。

韩愈之后,越二百余年,至程颐为程颢撰写墓志,才又重提道统说。其言曰:

周公没,圣人之道不行;孟轲死,圣人之学不传。道不行,百世无善治;学不传,千载无真儒……先生生乎千四百年之后,得不传之学于遗经,志将以斯道觉斯民。天不慭遗,哲人早逝。乡人士大夫相与议曰,道之不明也久矣。先生出,揭圣学以示人,辨异端,辟邪说,开历古之沉迷,圣人之道得先生而复明,为功大矣。[注]程颢、程颐:《河南程氏文集》卷十一,《二程集》,北京:中华书局,2004年第2版,第640页。

正是程颐,率先将宋代道学的代表人物程颢推入孟子之后的儒家道统谱系中。程颐在这里区分了圣人之道与圣人之学,而认为程颢是通过兴不传之学而明圣人之道的。换言之,程颢是以“学统”而传“道统”的。但是学统之“学”究竟为何,学统又是如何复明了道统,程颐还没有展开说明。至朱熹弘扬周、程之学,则反复申明周敦颐以及二程夫子乃当之无愧的儒家道统继承者。他说:

盖自周衰孟轲氏没,而此道之传不属。更秦及汉,历晋、隋、唐,以至于我有宋……而先生(周敦颐)出焉,不由师传,黙契道体,建《图》属《书》,根极领要。当时见而知之有程氏者,遂扩大而推明之,使夫天理之微、人伦之著、事物之众、鬼神之幽,莫不洞然毕贯于一,而周公、孔子、孟氏之传,焕然复明于当世。[注]朱熹:《江州重建濂溪先生书堂记》,《晦庵先生朱文公文集》卷七十八,《朱子全书》第五册,上海:上海古籍出版社,2000年,第3740页。

故程夫子兄弟者出,得有所考,以续夫千载不传之绪。[注]朱熹:《四书章句集注·中庸章句序》,《朱子全书》第六册,上海:上海古籍出版社,2000年,第30页。

就道统而言,周、程之“道”究竟指什么?伊川和朱子都没有给出明确的说法,至少不像韩愈那样给其所谓的道以明确的界定。不过,朱熹以续道统为己任后,对自己所理解的这个“道”却有着明确的阐述。这就是他在《中庸章句序》中有提出的“十六字心传”,即“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”。

《书》曰:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”圣贤千言万语,只是教人明天理,灭人欲。天理明,自不消讲学![注]黎靖德编:《朱子语类》卷十二,北京:中华书局,1986年,第207页。

盖自上古圣神,继天立极,而道统之传有自来矣。其见于经,则“允执厥中”者,尧之所以授舜也;“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”者 ,舜之所以授禹也。尧之一言,至矣,尽矣 。[注]朱熹:《四书章句集注·中庸章句序》,《朱子全书》第六册,上海:上海古籍出版社,2002年,第29页。

朱熹认为,儒家自尧舜禹以至孔孟、再至周程,其相传之道就是这十六字,十六字心传是密旨,是道统。但朱熹又将“道心”改造成“天理”,将“人心”改造为“人欲”,于是,“允执厥中”就转释为“明天理,灭人欲”。然而,道心、人心,无论它的内涵如何玄妙,总归和“心”有着本质性关联。也就是说,在十六字密旨中,“道”不是纯外在的、独存的某种本体,而一定与主体(人)的主观性(心)融为一体,虽然这个主观的“心”并不意味着单个主体的肆意妄为,但“道”一定是与“心”共存的,是经由“心”而发显的。可见,朱子将道心直接诠释为“天理”,已经偏重于纯客观一面。这一点,正如清儒戴震指出的,天理俨然“如有物焉”,而心“只似个器一般”,天理之物“凑泊附着”于心即成为“性”,“如其说,是心之为心,人也,非天也;性之为性,天也,非人也。以天别于人,实以性为别于人也。人之为人,性之为性,判若彼此,自程子、朱子始。”[注]戴震:《孟子字义疏证》,何文光整理,北京:中华书局,1982年,第19页。也就是说,朱熹认十六字心传为密旨,但它之所以为密旨者,又并不在于以心传心的“心传”形式,而只是在于其内容是精微不二的天理。

而陆九渊的理解则不同。我们知道,象山以继承孟子之学而自居。他说:“窃不自揆, 区区之学,自谓孟子之后至是而始一明也。”[注]陆九渊:《与路彦彬》,《陆九渊集》卷十,钟哲点校,北京:中华书局,1980年,第134页。象山主张“先立乎其大者”, 注重“发明本心”,其有取于孟子者主要在于孟子的关于“心”的思想。虽然象山说的“本心”或与朱子所看重的“道心”并无二致,但象山是本着孟子的思路而发展的。孟子主张“从其大体”“先立乎其大者”,这个“大”是从本心上确立起浩然之气,确立起大人之心。这与程朱以天理所释的“道心”旨趣全然不同,而与象山之学理路一致。

如果说程朱以天理释“道”,将道偏向外在的规则一面,从而主张人心必向上去迎合“天理”,则阳明是顺着象山向内收、由心上开发的方向而发展。同样是重视“本心”,阳明不同于象山之处在于更加强调自悟、自得的一面。阳明说:“颜子没而圣人之学亡。曾子唯一贯之旨,传之孟轲终,又二千余年而周、程续……居今之时而有学 仁 义、求 性 命 ,外 记 诵辞章而不为者,虽其陷于杨墨老释之偏,吾犹且以为贤,彼其心犹求以自 得 也。夫 求 以自得,而后可与之言学圣人之道。”[注]王守仁:《别湛甘泉序(壬申)》,《王阳明全集》卷七,上海:上海古籍出版社,1992年,第230-231页。阳明虽然也以求仁义为儒门宗旨,但其仁义侧重于“自得”的一面,这与程朱重天理的路径不同,也与韩愈侧重于践行一面不同。更有甚者,阳明还把这种道的自得性神秘化、佛禅化,以为孔圣之道只是心上一番顿悟即可得之。

(陆澄)问:“‘颜子没而圣学亡’,此语不能无疑。”先生曰:“见圣道之全者惟颜子。观喟然一叹,可见。其谓‘夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼’,是见破后如此说。博文约礼,如何是善诱人?学者须思之。道之全体,圣人亦难以语人,须是学者自修自悟。颜子虽欲从之,末由也已,即文王望道未见意。望道未见,乃是真见。颜子没,而圣学之正派遂不尽传矣。”[注]王守仁:《传习录上》,《王阳明全集》卷一,上海:上海古籍出版社,1992年,第24页。

儒家本有的行仁、行义、生民、养民的王道实践和理想,被代之以个人内心的某种神秘体验,失去其本有的亲民性和社会性。因为在王阳明看来,颜子之见“道之全体”是其“自修自悟”的结果,不是从孔子的语言传授得来的,因为道体是“难以语人”的。故王阳明以颜、孟之学为自悟自得的良知之学,是“圣学真血脉路”,于是,“道”进一步内化为个体性的自省自悟。

我们检视从韩愈到二程、朱熹,再到陆、王,他们都认为儒家有一个源远流长的道统,有一个统一的、恒久的“道”,但究竟此道为何道,则他们的界定各自不同,或偏于外在的规则,或偏于内在的本心,或诉诸社会的道德实践,或满足于空灵玄妙的内圣工夫。由此可见,道统之“道”从来就没有一个公认的、统一的规定,完全是仁者见仁、智者见智。正如清儒费密(1625—1701)所批评的,道统说的盛行和泛滥,正说明儒门真道统的缺失和偏离。“道统之说孔子未言也……不特孔子未言,七十子亦未言,七十子门人亦未言,百余岁后孟轲、荀卿诸儒亦未言也……流传至南宋 , 遂私立道统。”[注]费密:《统典论》,《弘道书》卷上,民国九年怡兰堂刻本。在费密看来,相较于先秦孔孟时期的儒家,宋明以来的道统说存在两个方面的问题。其一是道统的承载者由帝王转变为儒生,其二是弘扬道统的行为由王道之治沦落为静坐和注经。[注]如费密说:“自道统之说行,于是羲农以来尧舜禹汤文武 ,裁成天地,周万物而济天下之道,忽焉不属之君上而属之儒生, 致使后之论道者,草野重于朝廷,空言高于实事,世不以帝王系道统者,五六百年矣。”又说:“求圣人道德百之一以自淑学之修身,可也;取经传之言而颠倒之、穿凿之,强谓圣人如此,吾学圣人遂得之如此,自以为古人与一世皆所未知,而独吾一二人静坐而得之,以吾之学即至圣人,是孔子所不居,七十子所未信,孟轲、荀卿诸儒所不敢,后世俨然有之,何其厚诬之甚与!”

虽然同名为“儒家”,但先秦孔孟儒家知行合一,倡导仁义,积极参与社会生活,汉儒则长于训诂章句,宋明儒则多热心于静默语录,一味“向内”用功。总之,宋明诸儒虽大肆倡导道统之说,但孔子知其不可而为之、汲汲于救世的精神,已然被演绎成脱离事功、空谈性理的密室修行,失落了原始儒学的人文精神。当然也有学者认为,宋明儒者热衷于重建道统,其目的或功效在于明确道统乃治统之所在,是要“极力抬高‘道学’的精神权威,逼使君权就范”。[注]余英时:《朱熹的历史世界》上篇《绪说》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第23页。这种观点固然有其道理,但另一方面,也可以说,道统与治统的脱钩,继而在道学家们的文字世界或心灵秘悟中焕发容光,正说明原始儒家所具有的对政治的批判和建构及其现实关切和社会担当的特质,已经逐渐消失,其功用也逐渐退化或内缩。若单从学术角度说,对于道统之“道”的不同界定和认取,主要是起着在儒家内部划分学术与学派界限的作用。换言之,构建起与他家不同的道统,其主观目的是要确立自己的正统。

三、谁之“统”?

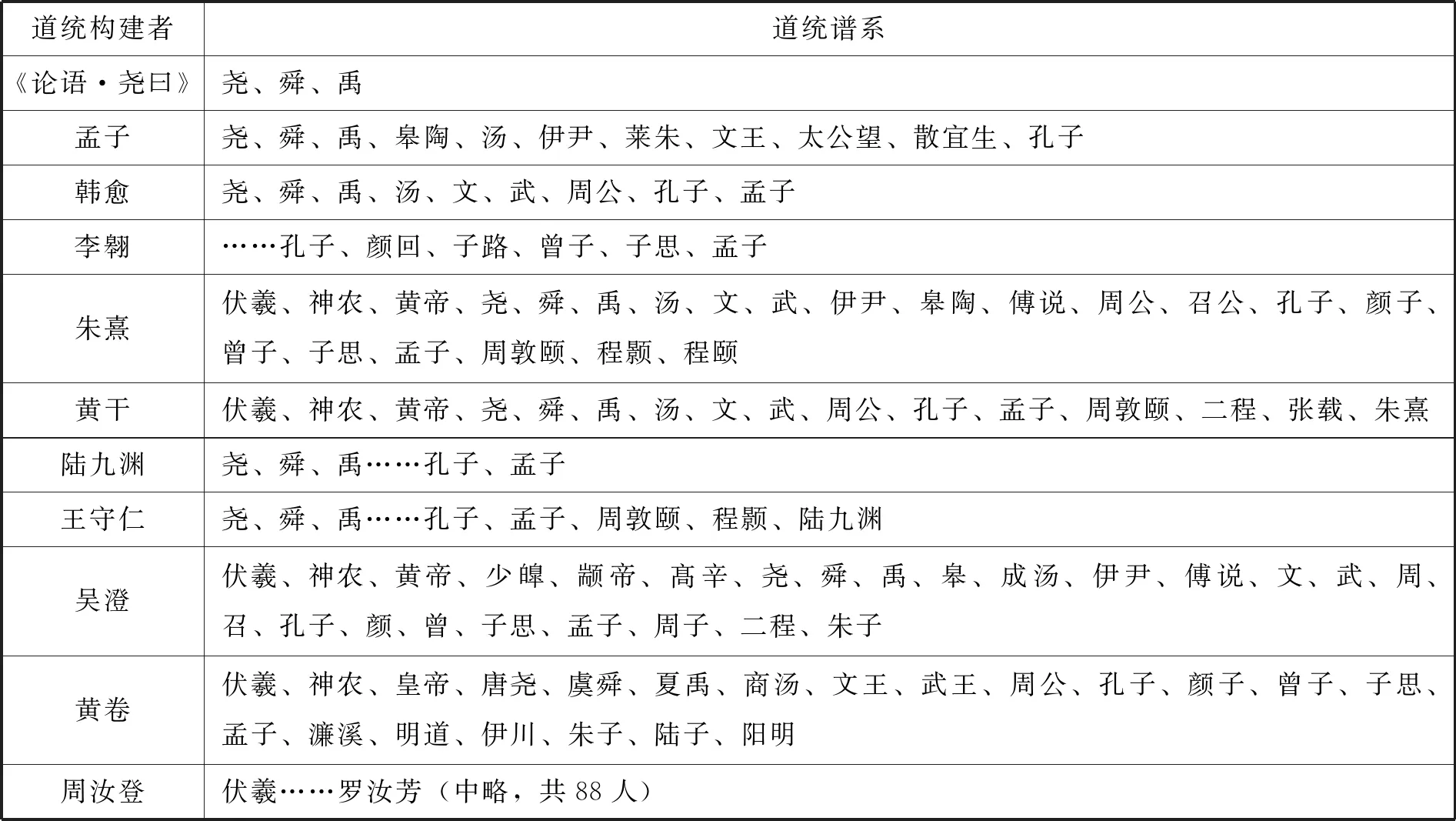

道统之“统 ”,按照葛兆光先生的说法,“其实只是一种虚构的历史系谱,怀有某种可能很崇高的意图的思想家们, 把在‘过去’曾经出现过的,又经过他们精心挑选的一些经典、人物或思想凸显出来,按时间线索连缀起来,写成一种有某种暗示性意味的‘历史’,并给这种‘历史’以神圣的意义,来表达某种思想的合理性与永久性,于是,就构成所谓的 ‘统’。”[注]葛道光:《道统、系谱与历史》,《文史哲》2006年第3期。这就是说,“统”是一个学术谱系,是依照某种认定的“道”为原则而甄选出来的历史人物的一本学术家谱。谱系的构建或组成,并没有统一的、固定的模式,完全由构建者根据其个人的学术理念、立场和喜好而决定。简而言之,学者认定何种“道”,则构建起何种“统”。把儒家历史上重要的道统说所构建的谱系汇合成一张表(如下,历代道统谱系一览表),即可一目了然地看出各家道统之“统”经过了怎样的变迁,有着怎样的差异。

历代道统谱系一览表

如果接受《论语》和孟子已有道统说的雏形的观点,则按照《论语·尧曰》篇的说法,儒家道统最早的谱系是三帝:尧、舜、禹。到孟子,则扩展至汤、文以至孔子,不仅如此,孟子还把中间的传承人物补充进来,使这一谱系更为条理而丰满。于是,孟子的道统传承谱系由尧、舜、禹、皋陶、汤、伊尹、莱朱、文王、太公望、散宜生、孔子等构成。

韩愈说:“斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”[注]韩愈:《原道》,《韩愈文集汇校笺注》卷一,北京:中华书局,2010年,第4页。同样是由尧、舜、禹以至孔子,为什么韩愈的道统谱系又不同于孟子呢?我们可以看出,韩愈所取人物,除孔子外,都是居于王位的帝王,所以,韩愈一再说“先王之教”和“先王之道”,凸显了韩愈道统说侧重于政统、治统而言的特点。韩愈认为,自孔子、孟子以下,居王位的帝王都没有传承这个道统,不足以纳入道统谱系中。孟子则选取了伊尹、莱朱、太公望、散宜生,而不取武王和周公,可以看出孟子立足的是历史的观点,即认为汤、文、孔子是“闻而知之”者,禹、皋陶、伊尹、莱朱、太公望、散宜生是“见而知之”者,严格来说,把后一系列“见而知之”者列入道统谱系中更有说服力和真实感。换言之,孟子构建的道统谱系,由见而知之、闻而知之两条路径构成,侧重于一个史实性的传承脉络,而韩愈则更强调在传道过程中历史人物的实际地位和影响。

与韩愈同时代的李翱在韩愈的谱系基础上,又补充了颜回、子路、曾子、子思四人作为孔孟之间的传承者。韩愈虽然重视选择圣王为传道者,但孔子本人不居王位,自孔子接续先王道统之后,道统的传授就不再在君王之间进行,而进入儒师的学术系统。所以,韩愈以孔子而后的孟子为道统继承者,且“轲之死,不得其传焉”,已然开启了一个以 “学统”代“道统”的谱写方式。而李翱正是巩固了这个方式,至程颐推举程颢,则明确宣布“学统”即是“道统”。

朱熹的道统图谱更为宏大,上则溯源尧、舜、禹之前而至伏羲、黄帝,中则有君有臣,下则以有宋之二程及周子接孟子千年后之传。其言载《中庸章句序》:

盖自上古圣神继天立极,而道统之传有自来矣……夫尧、舜、禹,天下之大圣也。以天下相传,天下之大事也……自是以来,圣圣相承:若成汤、文、武之为君,皋陶、伊、傅、周、召之为臣,既皆以此而接夫道统之传,若吾夫子,则虽不得其位,而所以继往圣、开来学,其功反有贤于尧舜者。然当是时,见而知之者,惟颜氏、曾氏之传得其宗。及曾氏之再传,而复得夫子之孙子思,则去圣远而异端起矣……自是而又再传以得孟氏,为能推明是书,以承先圣之统,及其没而遂失其传焉……故程夫子兄弟者出,得有所考,以续夫千载不传之绪;得有所据,以斥夫二家似是之非。[注]朱熹:《四书章句集注·中庸章句序》,《朱子全书》第六册,上海:上海古籍出版社,2002年,第29-30页。

显然,朱子的道统谱系可谓集前代之大成,涵盖了孔、孟、韩、李的图谱,并且有所拓展。值得一提的是,朱子没有把韩愈纳入其中,而其所特别表彰者则在周、程,即宋代的道学谱系。朱子极力推崇和表彰宋代的道学谱系,不仅表现在《中庸章句序》中以二程为宋代道统的开启者,还在于他晚年的两部著作所做的努力。其一是朱熹与吕祖谦合编的《近思录》,该书选辑周子、二程及张载的著作、语录,按思想内容系统地进行编排,开创了儒家学术编纂的一个传统,即依照“道学”宗旨,采择相关人物之言论构成一个学术宗派。这种特殊的编纂方式,起到了“向心”和“排他”的双重作用。[注]参见刘述先:《道统的建构与朱子在宋明理学中地位的衡定》,《朱子学刊》2009年第1辑,第5页。向心是聚拢,是谱系宗派的构筑与维护;排他是划界,是构筑起防止异端他说侵入的前沿阵地。其二是朱熹自己编撰的《伊洛渊源录》,这本书可以说是《近思录》的扩展版,因为其中的主体人物还是周、程、张四子,然后把他们的师友、弟子等人物都采编进来,形成一个历时性的传承谱系,开启了以某学派为宗旨的学案体编纂形式。自是以后,不论道学中程朱派还是陆王派,都相继仿效此《录》,编修各自的学术宗谱,[注]如李心传的《道命录》、吴澄的《道统图》、宋端仪、薛应旂的《考亭渊源录》、朱衡的《道南源委》、周汝登的《圣学宗传》、孙奇逢《理学宗传》、谢铎原编、张伯行新辑的《伊洛渊源续录》,以及众所皆知的《明儒学案》、《宋元学案》等。其划界的意识和争正统的诉求是显而易见的。

对于朱子所说的道统,陆象山是不承认的。他说:“由孟子而来,千有五百余年之间,以儒名者甚众,而荀、扬、王、韩独著,专场盖代,天下归之,非止朋游党与之私也。若曰传尧、舜之道,续孔、孟之统,则不容以形似假借,天下万世之公,亦终不可厚诬也。至于近时伊、洛诸贤,研道益深,讲道益详,志向之专,践行之笃,乃汉、唐所无有,其所植立成就,可谓盛矣!然江、汉以濯之,秋阳以暴之,未见其如曾子之能信其皜;肫肫其仁,渊渊其渊,未见其如子思之能达其浩浩;正人心,息邪说,距诐行,放淫辞,未见其如孟子之长于知言,而有以承三圣也。”[注]陆九渊:《与侄孙濬》,《陆九渊集》卷一,北京:中华书局,1980年,第13页。在象山看来,朱子所尊奉的伊洛诸公,虽然在学说、践履上有所成就,但与曾子、子思、孟子相比,差距尚远,仍不足以继任道统。所以,陆象山不承认周、程、朱一系的学说为孔孟之正统,当然也不把韩愈放入道统谱系中,而是自任承续孟子之统。

王阳明强调“颜子没而圣学亡”,突出了他在道体的理解和界定上注重心悟自得的一面,因而他很少用心去构建或编纂一套道脉系谱。在阳明的心学宗旨下,自颜、孟以后,宋代有周敦颐和程颢,可谓道统继承人,此下则是陆象山和阳明自己。虽然阳明与朱子都承认周敦颐和程颢在宋代道统中的地位,但他们何以能居于道统谱系中,则朱子和阳明的理解是不一样的,换言之,虽然有着相同的“统”,但却依据于不同的“道”。

阳明学兴盛后,朱子后学沿袭朱子传统,不断撰集传记类学术史,巩固、维护自身道统地位,明亡后王学式微,阳明后学也开始陆续编撰陆王一系的学术传记。接续朱子道统说并完成其道统谱系构建者是朱熹的弟子黄干,其《朱子行状》及《徽州朱文公祠堂记》二文基本确定了周、程、朱一系的正统地位。其后,元代吴澄的《道统图》,借用《周易》“元亨利贞”四字系统地构筑了这套谱系,[注]《元史·吴澄传》载:“道之大原出于天,神圣继之,尧、舜而上,道之元也;尧、舜而下,其亨也;洙、泗、邹、鲁,其利也;濂、洛、关、闽,其贞也。分而言之,上古则羲、黄其元,尧、舜其亨,禹、汤其利,文、武、周公其贞乎!中古之统:仲尼其元,颜、曾其亨乎,子思其利,孟子其贞乎!近古之统:周子其元,程、张其亨也,朱子其利也,孰为今日之贞乎?未之有也。然则可以终无所归哉!”巩固了濂、洛、关、闽之学的地位。阳明后学方面,有明末周汝登(1547—1629)的《圣学宗传》一书,这也是一部极有代表性的道统系谱之作。该书卷首附载时人黄卷的《道统正系图》和《道统问》,周汝登认为自己的《圣学宗传》可以与《图》《问》互相发明。《道统正系图》罗列了21人:伏羲、神农、皇帝、唐尧、虞舜、夏禹、商汤、文王、武王、周公、孔子、颜子、曾子、子思、孟子、濂溪、明道、伊川、朱子、陆子、阳明。《道统问》明言这个图谱只列大宗,而略去小宗——大宗如王阳明,小宗如吴澄、许衡等。这个谱系的特点在于纳入陆王而与程朱并列,并融合到一个道统之下,体现出折衷程朱与陆王之学的倾向。《圣学宗传》的做法则大大增加了道统流传及构成的人物谱系,不仅大宗、小宗兼列,而且“群孙诸从”皆收,总计列88人,在韩愈、程朱等道统谱系里不能采纳的人物,如荀子、扬雄等诸多人物都纳入圣传中,而陆九渊、蔡沉以下至王守仁、王畿、王艮、罗汝芳等也皆一并收入。构建这样一个庞大的道统谱系,其积极一面,在宋明儒学流派纷争中弥合其差异,团结了儒学的整体阵营,突出了儒学总体性思想特质。而其局限或缺点则在于未能辨别在儒家系统里各时代、各学派之间在学术风格、治学趣旨以及对儒家根本宗旨界定上的差异,以“大一统”的方式敉平了道统之“道”存在的异质性,也降低了道统之“统”的标准。

四、结 语

总之,构建道统,目的是要确立正统。而道统之道,一定是区别于佛、老而标示儒家之为儒家的宗旨性的思想理念。如果在这个根本理念上不能有统一的共识,而是各呈己说,甚至互相攻讦,则不如说这一所谓的儒家道统也许还不曾存在过。另一方面,作为传承谱系的道统,并不真正等同于佛教的“法统”,师友渊源也不是禅宗的“传灯”,而只不过表示某个或某些儒者对于儒家宗旨的领会较为深刻、系统一些,主张更为明确、坚定一些,传播和实践更为广泛而有成效一些。这些儒门显赫的人物,不管他们之间是否有历史性的传承关系,都不影响儒家“道统”之存亡。换言之,儒家道统之存亡,并不维系在几个圣贤人物身上,而是在历朝历代的政治实践中,在普通民众及其社会生活实践中。当其存也,是否有当世之道统传承者,于江河之滔滔并无干系;当其亡也,纵使有大儒大贤挥舞起接续道统的旗帜,也丝毫无碍于“逝者如斯”。