“一带一路”倡议下中国对外援助的贸易促进效应

彭冬冬,林 珏

(1.中共福建省委党校 工商管理教研部,福建 福州 350001;2.上海财经大学 商学院,上海 200433)

“一带一路”倡议是中国积极参与21世纪全球与区域治理的顶层设计,贸易畅通作为“一带一路”倡议的“五通”之一,是“一带一路”建设的重点内容。根据联合国贸易发展组织的数据,中国和“一带一路”国家之间的贸易额由2000年的775.8亿美元迅速增长至2016年的9 498.8亿美元①这里的“一带一路”沿线国家,是指除去中国以外的其他63个“一带一路”沿线国家,具体名单如下:新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲律宾、伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯、印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦、波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、马其顿。,其增速远远超过同期中国与其他国家间贸易额的增长速度。中国的产品受到越来越多沿线国家的欢迎,沿线国家的商品也源源不断地流入中国。由于“一带一路”国家的经济基础和基础设施比较落后,中国对“一带一路”国家的援助就显得非常必要,其发挥着加强中国与“一带一路”国家之间经贸合作的先导作用。特别是随着国家国际发展合作署的组建,中国将通过强化对外援助的战略谋划和统筹协调,加快中国与“一带一路”国家之间经贸合作步伐。Aid Data 的统计数据显示,2000—2015年中国对“一带一路”国家援建了1 635个项目,累计援助金额高达2 180.4亿美元。

关于对外援助如何影响国际贸易这一话题,学者们已经进行了一定的研究,相关文献按照研究视角可以分成两类。一类文献考察了对外援助对国际贸易的实际影响,这类文献证明了对外援助是影响国际贸易的重要因素。例如,M.Helble等[1]基于1990—2005年OECD国家样本的实证研究发现,增加1美元的对外援助将会使全球贸易增长697美元。F.Nowak-Lehmann等[2]同样采用1988—2007年OECD国家的面板数据,并且使用动态面板估计方法控制住内生性问题后指出,对外援助显著地提高了援助国向受援助国的出口,但不会影响受援助国对援助国出口。然而P.Hühne等[3]却得出了相反的结论,他们发现对外援助对受援助国的出口的促进作用要高于进口。第二类文献探讨了对外援助影响国际贸易的理论机制。比如,M.Vijil等[4]的实证研究发现,对外援助通过改善受援助国的基础设施质量,提高了受援助国出口依存度。朱丹丹等[5]指出对外援助会通过影响运输成本、政策壁垒成本、分销成本和信息成本达到削减贸易成本的目标,并且使用2005—2011年15个非洲国家的面板数据进行实证检验发现,中国对非援助可以显著降低受援助国的出口成本和进口成本。

一系列的研究揭示了对外援助与国家贸易之间的联系,但是已有研究仍然存在一些不足。在理论层面上,这些研究是碎片化的,对外援助会通过基础设施效应、制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及文化融合效应影响国际贸易,需要进行深入的理论机理分析。在实证层面上,现有文献大都在考察发达国家对外援助的贸易促进效应,较少有研究去分析中国对外援助的贸易促进效应。一方面,发达国家与中国对外援助理念的存在差异,发达国家强调援助有效性,而中国则强调发展有效性;另一方面,关于中国对外援助贸易促进效应的研究结论没有达成一致。例如,熊青龙等[6]发现,中国的对外援助与国际贸易之间不存在协整关系,而刘爱兰等[7]发现,中国对非洲国家的援助显著地提高了双边贸易规模。这两面的因素使得我们有必要更加细致地考察中国对外援助的贸易促进效应。特别是随着“一带一路”国家在中国对外贸易地理格局中的地位变得愈加举足轻重,精密严谨地研究中国援助“一带一路”国家的贸易促进效应便具有重要意义,研究结论可以为进一步推进“一带一路”提供有益借鉴。

基于以上研究的不足,本研究从理论上系统分析对外援助影响国际贸易的理论机理,并运用2002—2014年33个“一带一路”国家的面板数据,使用带有Driscoll-Kraay标准误的固定效应估计方法,实证检验了中国援助“一带一路”国家的贸易促进效应,以期对现有文献作一定的补充。

1 对外援助影响国际贸易的机理分析

从本质上讲,对外援助对国际贸易的促进作用主要是通过打破受援助国国内的贸易限制实现的[4],而不完备的基础设施、恶劣的制度环境、政治摩擦的加剧以及文化差异都是限制双边贸易顺利进行的重要因素。据此将对外援助影响国际贸易的机制划分为基础设施效应、制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及文化融合效应。

1.1 基础设施效应

基础设施与国际贸易的增长有着密切联系。L.M.Nuno等[8]发现基础设施水平是运输成本的重要决定因素,南撒哈拉国家较低贸易规模的原因有50%以上都要归结于落后的基础设施。J.Brun等[9]也指出基础设施的缺乏严重阻碍了南北贸易的开展。目前,“一带一路”国家的基础设施条件较差,伴随沿线国家实施外向型的发展战略,基础设施不足对贸易发展的瓶颈效应凸显出来。而在“一带一路”倡议提出后,中国的对外援助向沿线国家倾斜就成为大家的共识[10],加上基础设施建设是中国对外援助的重点领域,因此中国对沿线国家援助的增加可以有效地弥补沿线国家基础设施建设缺口,改善沿线国家的基础设施,促进设施联通,夯实中国与沿线国家之间的经贸合作基础。

1.2 制度摩擦缓解效应

不良的制度环境增加了资源配置的扭曲和非生产性的成本,降低了社会信任度,造成贸易成本的上升[11]。谢孟军[12]利用1996—2011年35个中国贸易伙伴国的面板数据进行实证研究发现,中国的出口贸易偏好于制度质量高的国家。制度距离也是阻碍双边贸易的另外一个因素。双边制度上的差异,增加了国际贸易的信息搜寻成本等事前成本和合同履行成本等事后成本,不利于国际贸易的正常进行[13]。S.J.Wei[14]基于OECD国家数据的实证研究发现,制度距离对国际贸易产生了显著的抑制作用,国家间的制度距离是OECD成员国之间贸易不平衡的重要原因。而在东道国制度环境不完善、双边制度距离较大的情况下,援助可以降低交易的成本和风险,弱化制度摩擦对国际贸易的不利影响。一方面,援助作为援助国政府与受援助国政府谈判的筹码[15],可以帮助企业换取较少的行政管制,削弱腐败等受援助国恶劣的制度环境对贸易的阻碍作用。另一方面,援助可以帮助企业收集数据,获取受援助国的内部信息[16],并且援助作为一种准政府担保,可以降低合同的违约风险[17],这意味着援助可以降低制度距离所引致的事前和事后贸易成本,促进贸易活动的顺利开展。

1.3 政治关系改善效应

双边政治关系是决定国家间经贸往来的重要因素,尤其是国家间的战争或军事冲突会对贸易产生长期的负面影响[18]。Y.Che等[19]以日本1937—1945年发动的侵华战争为例,研究战争对两国贸易的长期影响发现,侵华战争中平民伤亡率越高的省份里与日本的贸易量也越少。而对外援助则可以换取受援助国政府的善意,削弱国家间的政治隔阂对国际贸易产生的不利影响。其一,来自受援助国政府的善意,有利于加深双边友好的政治关系,这既降低交易的政治风险,增强企业进行国际贸易的信心和积极性,又可以促使双边就经贸合作达成一系列的贸易便利化协议,降低交易费用;其二,双边政治关系的改善可以通过促进政府购买或高层谈判的方式,提升双边的贸易规模,如A.Fuchs等[20]发现达赖喇嘛的窜访显著地降低了中国向该国机械与运输设备的出口,他们认为这是因为机械与运输设备的进出口大多由高层贸易谈判所决定,当存在政治冲突时,高层的谈判往往会被推迟。

1.4 文化融合效应

研究证明,国家间的文化差异会抑制国际贸易的顺利进行[21]。从企业的角度来说,文化距离的扩大意味着人与人信任度的降低,这会增加交易成本,降低企业进行国家贸易的积极性和安全感;从消费者的角度来说,文化距离的扩大反映出国家间居民需求偏好的差异,根据相似需求理论,这也会对双边贸易产生阻碍作用。刘洪铎等[22]的研究发现,中国与“一带一路”国家的文化差异不利于中国与沿线国家贸易关系向纵深处发展。而对外援助则可以帮助中国与“一带一路”国家的企业,削弱文化差异对国际贸易产生的不利影响。这是因为,援助不仅可以帮助企业获取信息,提高交易的透明度[16],还可以提高援助国的产品在受援助国消费者中的信誉,产生一种“广告效应”[23]。

综上所述,对外援助通过基础设施效应、制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及文化融合效应,促进国际贸易的发展,至于中国援助“一带一路”国家对双边贸易产生的实际影响以及这四种机制是否发挥作用,有待于下文进行细致的实证检验。

2 模型的设定、变量定义与数据说明

2.1 模型的设定

为了检验中国援助“一带一路”国家的贸易促进效应,以引力模型为基础,构造如下计量模型:式中,下标i与t分别表示国家和年份。被解释变量Yit表示中国对“一带一路”国家出口规模的对数值(Export)或中国从“一带一路”国家进口规模的对数值(Import)。AIDit为本文的核心解释变量,表示中国对“一带一路”国家的援助金额。Yit是国家层面的控制变量,主要包括东道国的经济规模(GDP)、东道国的国民收入(PGDP)、双边汇率水平(Exchange)、东道国的贸易自由度(Free)以及东道国的制度质量(Ins)。γi是国家层面的虚拟变量,可以控制两个方面的因素:其一,控制中国与该国间是否相邻、是否具有共同语言等地理联系和文化特征;其二,控制东道的国土面积等自然资源禀赋。γt是年份层面的虚拟变量,用以控制金融危机等外部冲击对估计结果的影响。α1为常数项,μit为随机扰动项。在式(1)中,主要关注的系数是α2,如果α2显著为正,说明中国援助“一带一路”国家会促进中国与“一带一路”国家间的贸易往来;反之,则会阻碍中国与“一带一路”国家间的贸易往来。

2.2 变量定义与数据说明

1) 被解释变量为中国对“一带一路”国家的出口规模 (Export)或中国从“一带一路”国家的进口规模(Import)。由于在样本期内,中国与“一带一路”国家的贸易规模均大于0。因此,对其进行取对数,这样即可以减弱异方差的影响,同时也不会产生样本选择的问题。

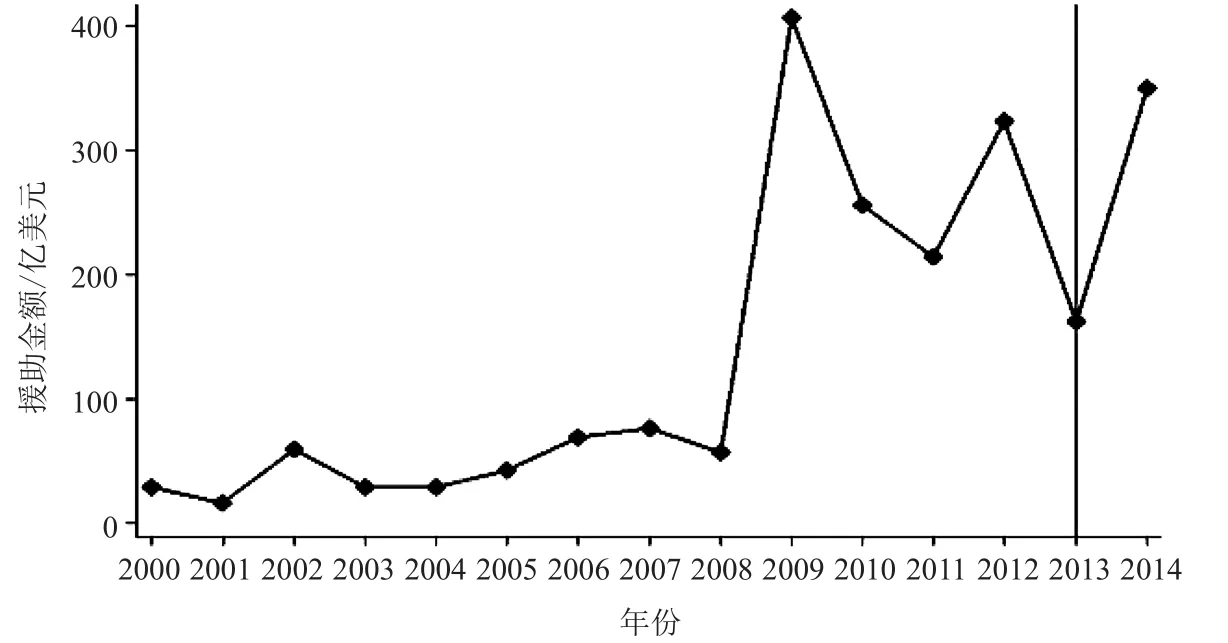

2) 核心解释变量为中国对“一带一路”国家的援助金额(AID)。与被解释变量一致,对其进行取对数处理。图1展示了2000—2014年中国对“一带一路”国家援助金额的变动趋势。可以看出:第一,2000—2008年中国对“一带一路”国家援助的金额的增长较为缓慢,年均援助金额不足100亿美元。但是,自2009年以来,中国对“一带一路”国家的援助力度显著加强,2009—2014年累计援助金额高达1 713亿美元。第二,在2013年“一带一路”倡议提出后,中国对“一带一路”国家的援助金额出现明显的上升态势,2014年援助金额为350.1亿美元,同比增长115.4%,表明中国政府正在依靠对外援助沿线国家,助力“一带一路”的建设。

图1 2000—2014年中国对“一带一路”国家的援助金额

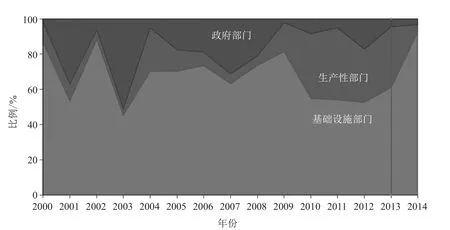

参考董艳等[24]的做法,将中国对“一带一路”国家的援助分为三大类:一类是投向教育、健康、水供给、通信、能源、运输等基础设施部门的援助;第二类是投向农业、制造业、贸易、银行、金融服务以及旅游等生产性部门的援助;三是投向政府部门的援助,主要包括债务减免、紧急救援等。从图2可以看出,中国对“一带一路”国家的援助一直都是以基础设施部门的援助为主,并且在“一带一路”倡议提出后,基础设施部门的援助有一个明显的增长。

3) 控制变量的选取。按照引力模型的标准做法,在回归方程中加入以下控制变量:第一,东道国的经济规模(GDP),用东道国国内生产总值的对数值来表示;第二,东道国的国民收入(PGDP),用东道国的人均国内生产总值的对数值来表示;第三,双边汇率水平(Exchange),用中国与东道国实际汇率的对数值来表示,汇率采用间接标价法,汇率上升意味着人民币升值;第四,东道国的贸易自由度(Free),用东道国的贸易自由度指数来表示,该指数可以综合地反映东道国的关税与非关税壁垒,数值越大表示该国的贸易自由度越高;第五,东道国的制度质量(Ins),本文采用文献中常用的“全球治理指数(WGI)”来衡量东道国的制度质量,其包括话语权与问责制、政治稳定性、政府效率、管制质量、法治水平与腐败控制六个指标,通过对以上六个指数进行主成分分析,获得东道国的制度质量指标。

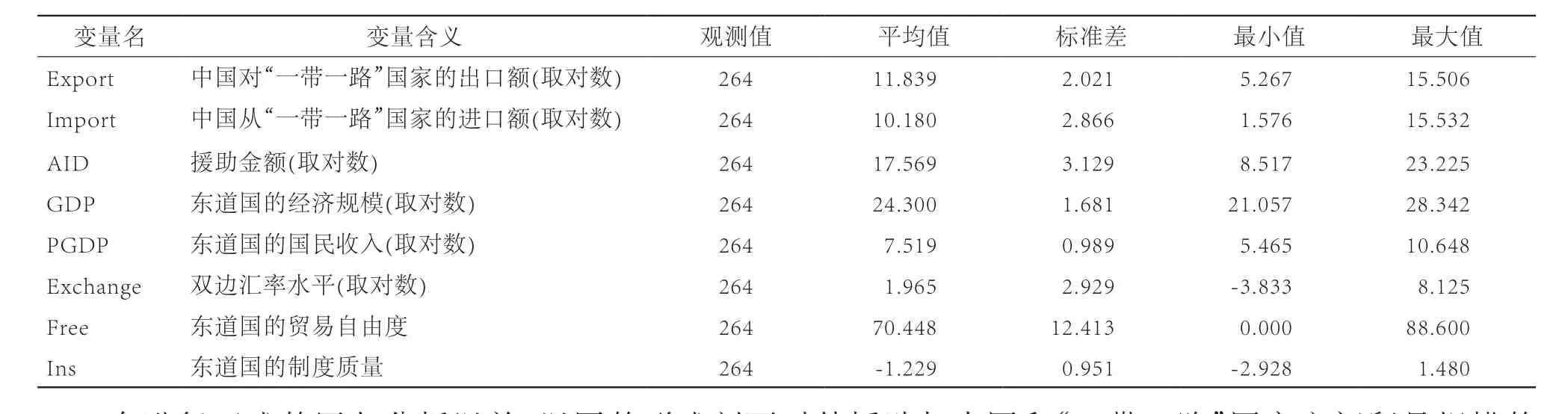

4) 数据的来源。数据为2002—2014年33个“一带一路”沿线国家国家级层面的数据 。中国与“一带一路”国家间贸易规模的数据来自UN Comtrade数据库,东道国的经济规模、东道国的国民收入以及双边汇率水平的原始数据来自世界银行WDI数据库,贸易自由度指数的数据来自历年The Heritage Foundation的出版物Index of Economic Freedom,制度质量原始的数据来自世界银行的“全球治理指数(WGI)”数据库。在控制变量中,除了地理距离的数据来自CEPII数据库外,其他变量的相关数据均来自世界银行的WDI数据库。表1给出了本文所有变量的描述性统计。

图2 2000—2014年中国对“一带一路”国家的援助金额的构成

表1 变量的描述性统计

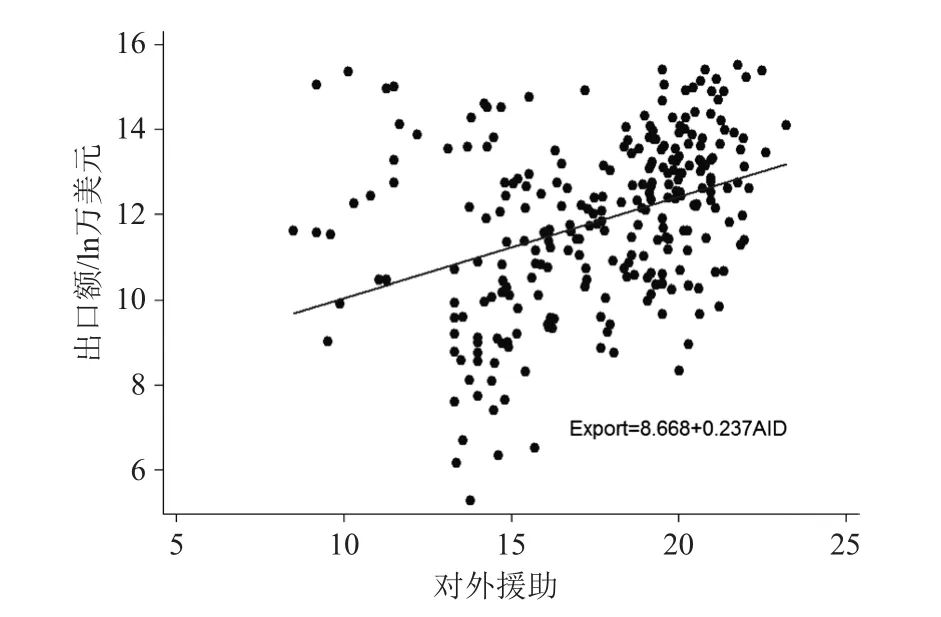

图3 对外援助和中国对“一带一路”国家的出口贸易规模

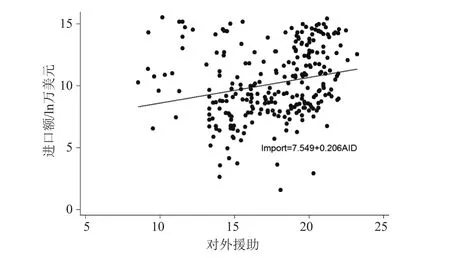

图4 对外援助和中国对“一带一路”国家的进口贸易规模

在进行正式的回归分析以前,以图的形式刻画对外援助与中国和“一带一路”国家之间贸易规模的关系,从总量上进行初步考察。由图3、图4中可以看出,对外援助与中国和“一带一路”国家之间的贸易规模存在明显的正相关关系,但对外援助与不同指标衡量的贸易规模之间的正相关关系存在一定差异。具体来说,对外援助与中国对“一带一路”国家出口之间的正向关系较为明显,而对外援助与中国从“一带一路”国家进口之间的正向关系相对较弱 。

3 实证结果分析

3.1 基准回归结果

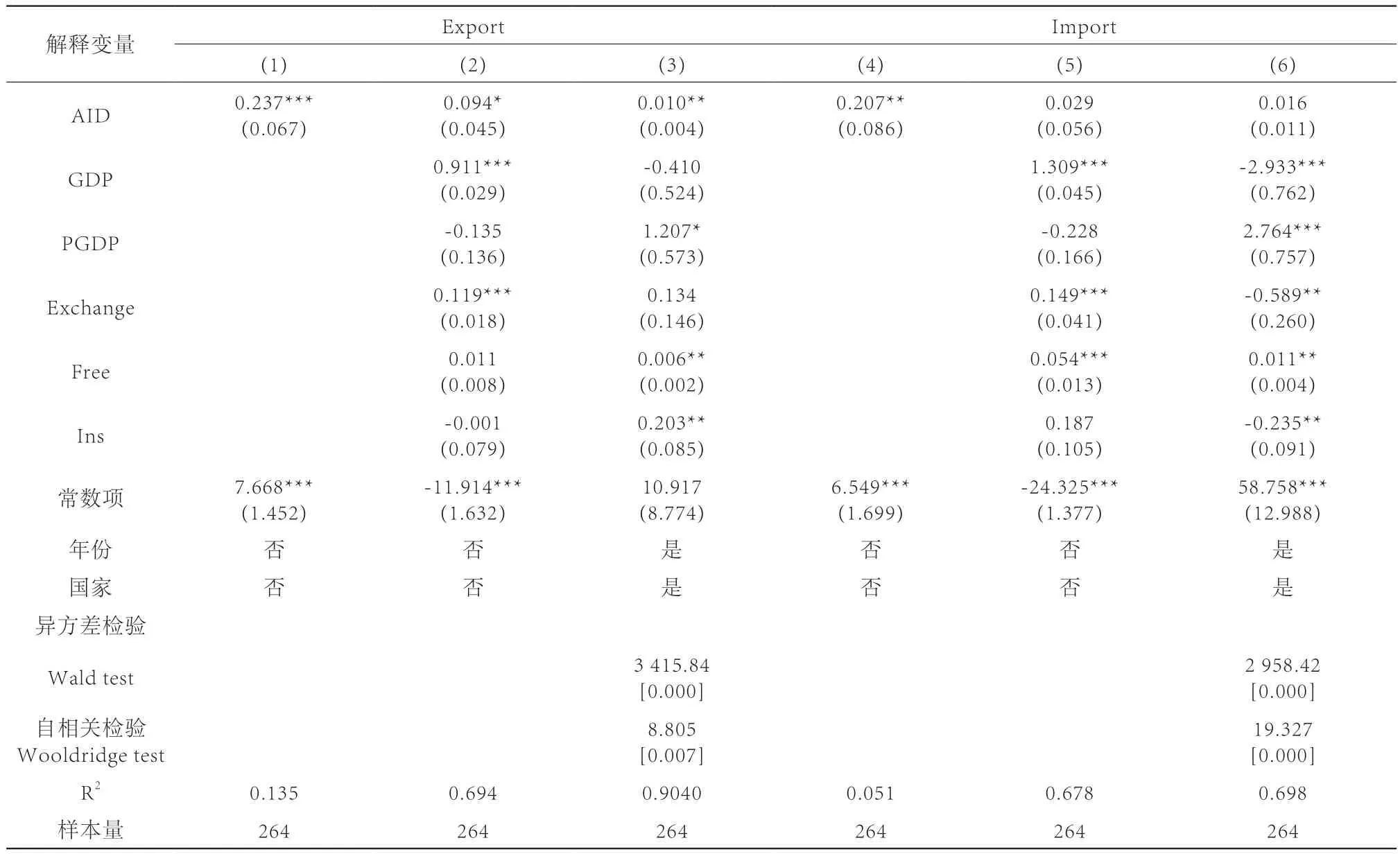

在使用面板数据进行回归分析时,如果数据存在异方差、自相关的问题,一般采用广义最小二乘法(GLS)或面板校正标准误差(PCSE)的方法进行处理,但是这两种方法适用于“大T小N”的情况。D.Hoechle[25]指出,对于“大N小T”的情形,使用基于Driscoll-Kraay标准误差的固定效应估计方法是一个较为恰当的处理方式。经检验,文章的基准回归模型存在异方差和自相关的问题(见表2),并且文章数据结构属于典型的“大N小T”类型(33个国家,13年),因此本文使用基于Driscoll-Kraay标准误的方法对式(1)进行估计。

表2是本文的基准回归结果。表2的第(1)-(3)列给出了对外援助影响中国对“一带一路”国家出口的回归结果。在第(1)列中,我们没有加入国家层面的控制变量和其他固定效应,其显示,AID的估计系数为0.237,并且在1%的置信水平下显著,表明中国援助“一带一路”国家可以显著地提高中国对沿线国家的出口规模。在第(2)-(3)列中逐步引入国家层面的控制变量、国家的固定效应以及年份的固定效应,结果显示,AID仍然非常显著。从表2第(3)列完整的回归结果可知,中国对“一带一路”国家的援助金额每增加10个百分点,中国对沿线国家的出口就会提高10%。表2的第(4)-(6)列给出了对外援助影响中国从“一带一路”国家进口的回归结果。在第(4)列没有加入国家层面的控制变量和其他固定效应的情况下,AID的估计系数显著为正,在国家层面的控制变量、国家的固定效应以及年份的固定效应后,AID的估计系数仍然为正却不显著,目前中国援助“一带一路”国家的进口促进效应并不明显,这与Felicitas等[2]的研究结论相似。总体而言,表2的估计结果表明,中国援助“一带一路”国家具有显著的贸易促进效应,并且这一促进效应体现在中国对沿线国家的出口上。

表2 基准回归结果

其他控制变量也对中国和“一带一路”国家之间的贸易流量产生了重要影响。第一,东道国的国民收入越高,两国间的贸易规模越大。从出口的角度而言,东道国的国民收入越高意味着东道国的市场规模越大;从进口的角度而言,东道国的国民收入越高意味着两国间需求偏好越相似。第二,贸易自由化程度的提高对中国与“一带一路”沿线国家之间贸易具有显著的促进作用。因此“一带一路”的建设应重视贸易便利化方面的合作,实现国家间的互联互通和共同繁荣。第三,东道国的制度质量的提高,会促进中国对“一带一路”国家的出口却不利于中国从“一带一路”国家进口。这可能是因为,一方面,“一带一路”国家从中国的进口产品以契约密集度较高的机械设备为主,而制度质量的提高则有利于契约密集度高的产品的进口;另一方面,中国从“一带一路”国家的进口又是以矿物燃料等初级产品为主,随着东道国制度质量的提高,该国的出口产品开始从简单产品转向复杂产品,这造成中国从“一带一路”国家的进口的减少。

3.2 稳健性检验

上文中,我们已经证实中国对“一带一路”国家的援助可以产生显著的出口促进效应,为了检验这一结论的可靠性,本文从三个角度进行稳健性检验。

3.2.1 内生性问题的处理

我们认为内生性问题可能主要是由联立关系和遗漏变量引起的。一方面,援助国倾向于将援助投向贸易联系更加密切的国家[26];另一方面,模型中可能遗漏了与援助和贸易规模共同相关的变量,如中国对东道国的直接投资规模。本文使用三种方式处理内生性偏误:

1) 将所有解释变量进行滞后一期处理。其原因在于,过去的援助金额会影响对外贸易,但不会受到当期贸易规模的影响。表3第(1)-(2)的结果显示,中国援助“一带一路”国家的出口促进效应依然存在,而进口促进效应仍然不显著。

2) 本文还选取对外援助的滞后一期以及中国对其他国家的平均援助金额作为对外援助的工具变量,进行工具变量回归。其内在逻辑是:其一,过去的援助金额与当期的援助金额显著相关,并且当期的贸易规模不会影响过去的援助金额;其二,中国对其他国家援助平均金额反映出中国在对外援助策略上的演变态势,因此与中国对该国的援助有着密切的联系,同时中国对其他国家援助平均金额并不会直接影响中国对该国的贸易规模。正文中表3第(3)-(4)列报告了相应的估计结果。其中,Kleibergen-Paap rk LM统计量的检验结果表明模型不存在识别不足的问题;Kleibergen-Paap Wald F统计量的检验结果显示,模型不存在弱工具变量的问题;Hansen J统计量的检验结果表明,模型不存在过度识别的问题。最为关键的是,在表3的第(3)列中AID的估计系数在5%的置信水平下显著为正,表明本文的结论是稳健的。

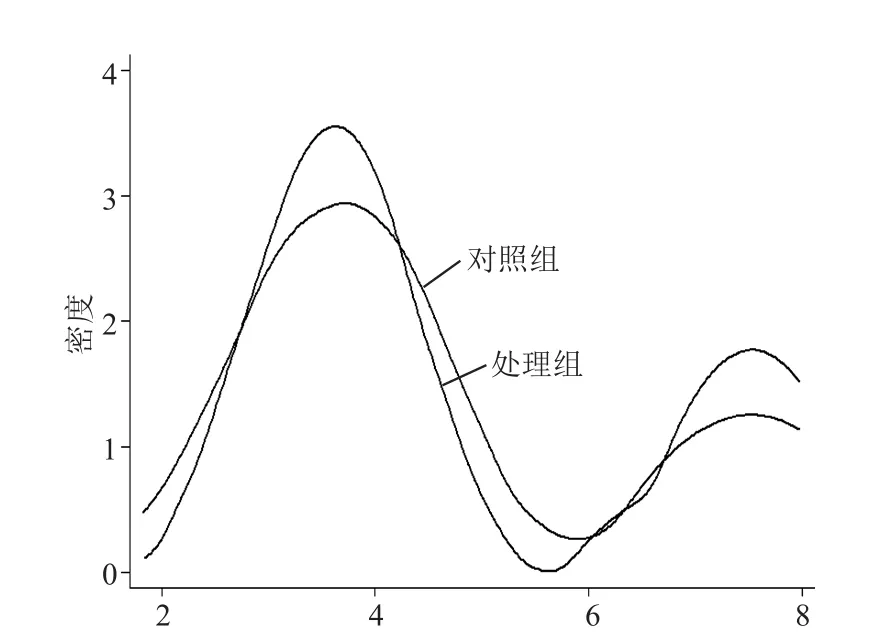

3) 本文使用倾向匹配得分的方法,构造同质样本,分析对外援助的贸易促进效应。具体步骤如下:①将获得中国援助的国家作为处理组,将没有获得中国援助的国家作为对照组;②利用Logit模型估计一国获得中国援助的概率,并把这一概率的预测值作为倾向得分,其中解释变量有:和中国的建交时间、是否和中国相邻以及是否和中国有相同的语言;③采用1∶1最近邻匹配方法对样本进行匹配;最后,使用匹配过的样本进行回归分析。

图5、图6分别为匹配前后的倾向得分的密度分布,其显示,匹配后的实验组和对照组之间的倾向得分出现了显著的靠近和覆盖(限于篇幅,变量平衡性检验的结果没有列出)。根据表3第(5)-(6)的估计结果,容易发现,中国援助“一带一路”国家的出口促进效应依然非常稳健。

3.2.2 系统GMM估计

考虑到中国对外援助金额的变动可能存在延续性和动态性,在解释变量中加入被解释变量的滞后一期。然而被解释变量滞后项的加入,引致了模型内生性的问题。为了处理这一问题,采取GMM估计进行分析。GMM估计包含两类方法:一阶差分GMM估计和系统GMM估计。由于系统GMM估计可以克服弱工具变量和小样本偏误的影响,估计结果更为稳健,因此,采用系统GMM估计进行回归分析。表3的(7)-(8)列报告了相应的结果。首先,二阶序列相关AR(2)的检验结果表明,不存在二阶序列相关的问题;其次,Sargan检验的结果表明不存在过度识别的问题;再次,与前面结果相同,中国的对“一带一路”国家的援助可以促进中国对沿线国家的出口,说明本研究得出的结论较为稳健。

图5 匹配前的倾向得分的密度分布

图6 匹配后的倾向得分的密度分布

表3 稳健性检验

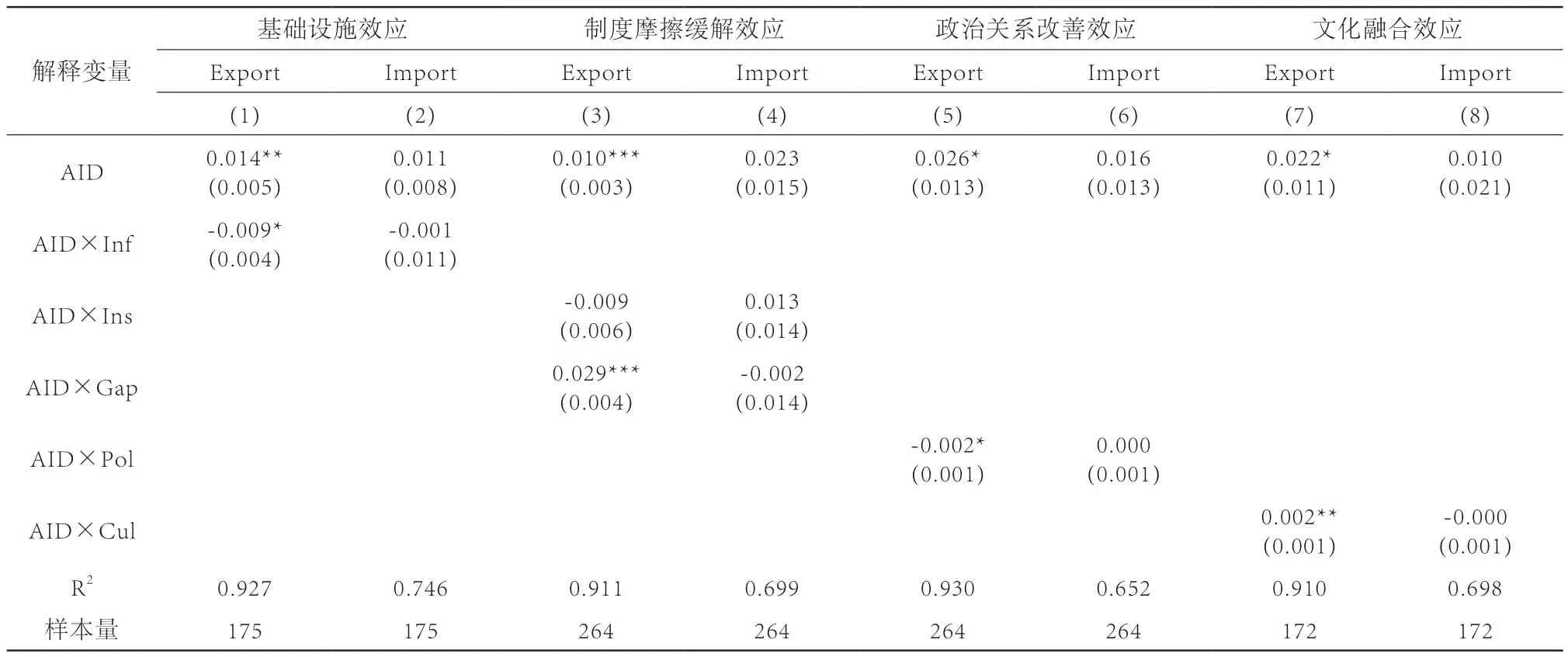

3.3 机制检验

根据上文的理论机理分析,中国援助“一带一路”国家对双边贸易的影响主要通过基础设施效应、制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及对文化融合效应发挥作用,这里将逐一检验四个机制是否成立。

1) 基础设施效应检验。为了检验这一效应,在回归元中引入东道国基础设施水平(Inf)以及AID与东道国基础设施水平的交叉项(AID×Inf),进行回归分析。本文借鉴L.M.Nuno等[8]和J.Brun等[9]的做法,对铁路密度、每百人移动无线电话以及每百人互联网用户数这三个变量,进行主成分分析,构建衡量“一带一路”国家基础设施水平的指数。由于东道国落后的基础设施水平阻碍了贸易的顺利开展,如果对外援助的基础设施效应存在,那么东道国的基础设施水平越差,对外援助的贸易促进效应越明显。表4第(1)-(2)列的结果显示,东道国的基础设施越落后,中国援助“一带一路”国家的出口促进效应越大,对外援助正是通过基础设施效应,推动了中国对“一带一路”国家的出口。

2) 制度摩擦缓解效应检验。在回归元中引入AID与东道国制度质量(Ins)的交叉项(AID×Ins)以及AID与双边制度距离(Gap)的交叉项(AID×Gap)。其中,两国间的制度距离用中国与东道国制度变量之差的绝对值来衡量,表4的(3)-(4)列报告了对应的估计结果。其显示,AID×Ins的估计系数为负但不显著,而AID×Gap的估计系数显著为正,表明与中国与“一带一路”国家的制度差异越明显,对外援助的出口促进效应越大。对外援助通过制度摩擦缓解效应促进出口这一机制是成立的。国际贸易受到东道国较差的制度质量或双边制度距离的制约,如果对外援助的制度摩擦缓解效应成立,那么东道国的制度质量越低或双边的制度距离越大,对外援助的贸易促进效应越明显。

3) 政治关系改善效应检验。在回归元中引入AID与双边政治关系(Pol)的交叉项(AID×Pol),进行回归分析。参考杨连星等[27]的做法,以双边的建交持续时间(Pol)表征双边的政治关系,建交持续时间越长表明双边政治关系越友好。中国与东道国的建交持续时间用考察期内的特定年份与初始建交年份的差值来衡量,中国与各国建交年份的数据来源于外交部网站的《各国建立外交关系日期简表》。双边政治冲突也是阻碍贸易正常进行的重要因素,如果对外援助的政治关系改善效应成立,那么双边政治关系越差,对外援助的贸易促进效应越明显。从表4第(5)-(6)列可以看出,表明中国与“一带一路”国家的建交持续时间越短,对外援助的出口促进效应越明显,这符合我们的预期,证明了政治关系改善效应是存在的。

4) 文化融合效应检验。在回归元中加入AID与双边文化距离(Cul)的交叉项(AID×Cul),进行回归分析。借鉴G.Hofstede[28]的方法来构建双边的文化距离其中i、j代表国家,C代表权力距离、个体主义/集体主义、男性化/女性化、不确定性约束、长期/短期倾向以及任性/约束这6个文化维度,CV表示某一个文化维度的方差。根据前文的分析,文化差异阻碍了中国与“一带一路”国家的贸易,而对外援助具有文化融合效应,因此,预测双边文化距离越大,对外援助的贸易促进效应越大。表4第(7)-(8)列的结果证实了这一预期,表明文化融合效应是存在的。总体而言,表4的结果证明,对外援助通过基础设施效应、制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及文化融合效应促进了中国对“一带一路”国家的出口。

表4 机制检验

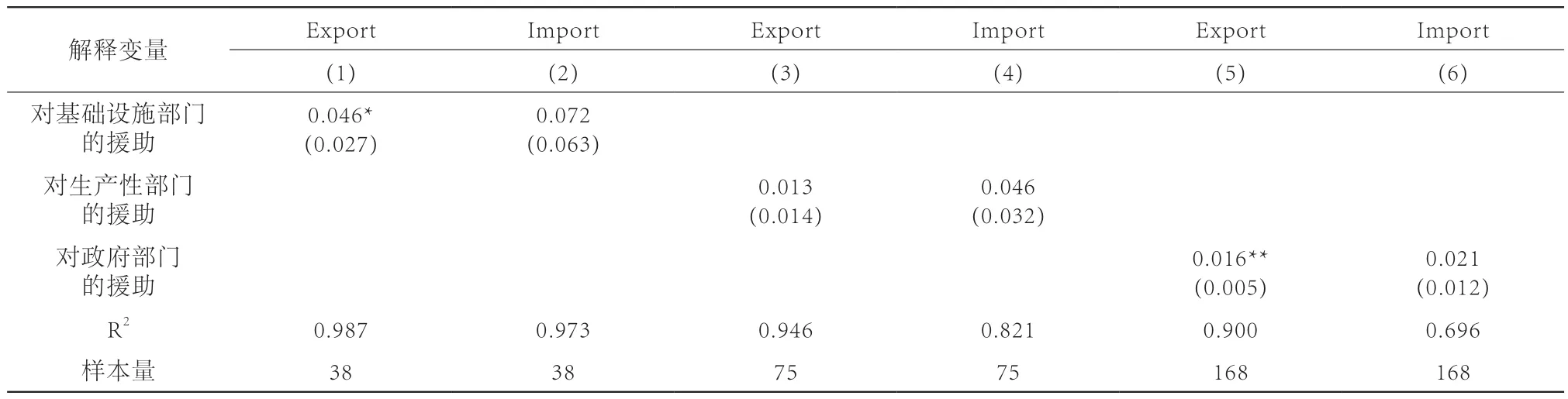

3.4 对不同部门援助的差异化分析

前文中,我们分析在整体层面上对外援助的贸易促进效应,但是不同类型的对外援助所投向的部门是不同的,其产生的贸易促进效应也可能存在一定的差别[29]。因此,本文将分别考察中国向“一带一路”国家基础设施部门的援助、生产部门的援助以及政府部门的援助对贸易规模产生的差异化影响,对不同部门援助的差异化分析见表5。

表5的回归结果显示,总体而言,在控制住其他的影响因素后,三种类型的对外援助都有利于提高中国对“一带一路”国家的出口额,但不同类型对外援助在显著性和影响程度上存在较大差异。具体而言,对基础设施部门和政府部门援助的出口促进效应比较显著,对生产部门援助的出口促进效应不显著,比较估计系数的大小可以发现,对基础设施部门援助的出口促进效应最为明显。中国对“一带一路”国家基础设施部门的援助在既可以促进国家间的互联互通,又可以促进沿线国家的经济增长,这都有利于中国向沿线国家出口规模的提高。此外,各个类型的对外援助对中国从“一带一路”国家的出口额的影响均不显著。

表5 对不同部门援助的差异化分析

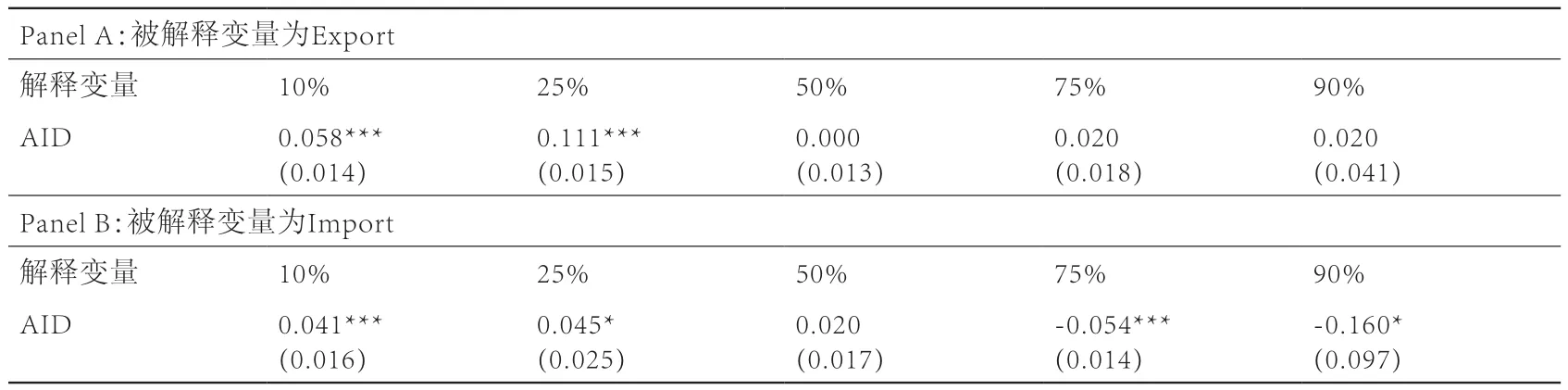

3.5 面板的分位数回归

上文中,我们使用基于Driscoll-Kraay标准误的固定效应模型进行估计,得出对外援助对贸易规模的平均影响效应,无法考察在贸易规模的不同分位数下对外援助对贸易规模的差异化影响。下一步,使用Powell[30]提出的基于面板数据的分位数回归方法,选择10%、25%、50%、75%、90%五个分位点进行分位数回归,面板分位数回归见表6。

表6 面板分位数回归

表6的Panel A显示:第一,在出口规模的不同分位数下,对外援助对出口规模都具有一定的正向影响,前文中的基准回归结果保持一致;第二,在10%和25%分位下,中国援助“一带一路”国家的出口促进效应非常显著,并且AID的估计系数也较大,但是在50%、75%以及90%分位下,AID的估计系数变小,并且不再显著,表明随着出口规模从条件分布的低位向高位演变,对外援助的出口促进效应呈递减态势。此外,表6的Panel B的结果显示,随着进口规模从条件分布的低位向高位演变,中国援助“一带一路”国家对中国从沿线国家的进口影响由正变负。可能的解释是:中国对“一带一路”国家援助,促进了沿线国家产业结构的升级,越是严重依赖出口产品出口的国家,越可能基于国家安全的考量,去主动控制初级产品的出口,中国向“一带一路”国家的进口随之减少。

4 结论

文章基于2002—2014年中国援助“一带一路”国家以及与沿线国家贸易的面板数据,定量地考察了中国援助“一带一路”国家的贸易促进效应,得到以下几点研究结论:

1) 中国对“一带一路”国家的援助以基础设施部门的援助为主,“一带一路”倡议提出后,中国对沿线国家的援助增长迅速;

2) 中国援助“一带一路”国家具有显著的贸易促进效应,并且这一促进效应主要体现在中国对沿线国家的出口上,在考虑了模型的内生性问题、更换解释变量的测度以及使用系统GMM估计后,这一结论都较为稳健;

3) 机制分析表明,对外援助通过基础设施效应、制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及文化融合效应推动中国对“一带一路”国家的出口;

4) 中国对“一带一路”国家基础设施部门和政府部门援助的出口促进效应比较显著,从影响程度看,对基础设施部门援助的出口促进效应最为明显;

5) 随着出口规模从条件分布的低位向高位攀升,对外援助的出口促进效应呈递减趋势。

5 建议

中国与“一带一路”国家的经贸合作是“一带一路”建设的重要内容,而对外援助是履行国际责任、实现国家间互联互通、帮助企业拓展国际市场的有效手段。因此,中国如何运用对外援助深化与“一带一路”国家的经贸合作水平,成为学界和政界共同关注的热点议题。根据本文的研究结论,我们提出如下政策建议:

1) 制订对“一带一路”国家的援助战略规划。本文的研究结论证实,中国对“一带一路”国家的援助具有良好的经济效应。因此,中国需要制定援助“一带一路”国家的战略规划,在明确援助目标以及中长期行动计划的同时,推动援外管理工作的进一步向制度化、法制化发展,保证和提高对外援助的工作效率和经济效应。

2) 优化对“一带一路”国家的援助结构。本文的研究结果表明,中国向“一带一路”国家基础设施部门和政府部门援助的出口促进效应更加明显。一方面,中国应继续重视和加强对沿线国家教育、交通、能源等基础设施领域的援助。鉴于各个“一带一路”国家基础设施的发展水平存在较大差异,因此中国向沿线国家基础设施部门的援助必须突出项目主题,避免“撒胡椒面”的方式,针对受援国的基础设施短板,实施差异化的援助项目,使每一个援助项目能够正真地契合受援国的需要。另一方面,中国要时刻关注“一带一路”国家的灾害发生情况,及时启动紧急援助应急响应机制,在展现中国负责任的大国形象的同时,也可以推进双边经贸关系的顺利开展。

3) 加强对外援助政策与国际制度协调、文化交流等措施的协同。文章发现,对外援助可以通过制度摩擦缓解效应、政治关系改善效应以及文化融合效应加深了双边的经贸联系,证实了对外援助具有多方面的正向外部性。因此,中国在援助“一带一路”国家、促进受援国发展的同时,还可以借此加强与沿线国家在制度建设、政治关系的协调、开展多形式、多层次的文化交流活动,形成政策合力、最大程度地发挥对外援助的积极影响。