杜威教育思想对于陈鹤琴“中国化”幼教改造的影响

柯小卫,彭海蕾

(1.北京陈鹤琴教育思想研究会,北京 100081;2.北京开放大学首都终身教育研究基地,北京 100081)

自1919年“五四”新文化运动至1949年10月期间,以杜威及其教育学说为标志的美国进步主义教育思想对于中国近代教育历程的发展影响深远,不仅推动以改革传统教育、推动社会进步为目标的“新教育运动”广泛、深入发展,顺应并试图汇入世界进步教育潮流,同时,对于以陶行知“生活教育”、陈鹤琴“活教育”为标志的中国本土教育学说的产生起到了启迪、借鉴与促进作用。正如蔡元培(1868-1940)先生将杜威的学说与孔子(公元前551年—公元前479年)思想相提并论,进而引发出“东西文明要媒合”,“但媒合的方法,必先要领得西洋科学的精神,然后用他来整理中国的旧学说,才能发生一种新义”,以及“返忆旧文明的兴会,不及欢迎新文明的浓至”[1]210等许多阐述;与30年后杜威在自己90岁生日庆典上所说的一段话相一致,杜威说:“我特别珍惜每一次的压力与紧张,正如我们今天的生活,我体会到我们都被连接在一个连续不断并持续发展的链条中,这是智慧与道德发展的链条;链条上的每一个人都能够为后来者做出贡献,因为我们已经从别人那里得到智慧与道德。甚至在最艰难的日子里,也存在着希望,而且不仅仅是希望,而是更有自信”[2]398。尽管20世纪50年代后,包括杜威倡导“实用主义”(Pragmatism),连同他自己的进一步阐释“实验主义”(experimentalism)受到美国教育理论界的批评,更与新中国初期在“全盘苏化”和社会主义改造等大背景下掀起的政治运动密切相关,以至于沉寂长达30年,被许多人们避恐不及或被遗忘。然而,当人们回望中国近代教育的历史、重温中国老一辈现代教育家的思想、学说、思考并研究儿童教育与发展的原理、原则,包括教育的本质、学校的作用尤其在教育对于社会的推动作用等时,经常能够感受到杜威及其教育学说的影响力所在。

一、陈鹤琴与杜威的接触

陈鹤琴(1892—1982)于1914年夏天至1919年夏天在美国留学期间,虽然没能有机会如胡适(1891-1962)、蒋梦麟(1886-1964)等成为杜威的授业弟子,也没能如陶行知(1891—1946)等那样聆听过杜威的讲课或演讲,实际上,他的导师是克伯屈(1871—1965)、孟禄(1869—1967)、伍德沃斯(1869—1962)等美国“哥伦比亚学派”代表性学者,从而受到包括杜威教育学说在内美国进步主义教育思想浸濡。1919年4月至1921年8月,杜威在中国行程11省与北京、上海、天津3个大城市,共计2年4月又3天,先后做了200多场演讲,内容涉及教育哲学、社会教育、学校教育、平民教育、职业教育、大学教育、现代教育、伦理教育、学生自治、教师职责等方面,为刚刚兴起的“新教育”运动推波助澜,产生强烈反响,并成为20世纪20年代初期最重要的教育事件之一。根据记载,杜威在中国期间,曾在南京到访被誉为“中国新教育策源地”的“南高师”(全称:南京高等师范学校)发表演讲。当时,《新教育》、《平民教育》等宣传新教育思想的刊物推出“杜威专号”、“欢迎杜威博士”专号等,杜威在各地演讲被译成中文后广泛传播。据记载,有一位听过杜威演讲的“南高师”教授感慨道:“有一些拒绝政治仕途的知名人士,他们把自己的整个精力转向学术界和教育界。就在那时,杜威博士来到中国宣传他的理论,告诉我们新教育是什么以及新教育应该采取什么方法,于是,整个国家的教育思想经历了一种变化,这就是新教育运动。”

由于“南高师”校长郭秉文(1880—1969)、教务主任陶行知以及教育科许多教授出自“哥大”(哥伦比亚大学简称)师范学院,故有“小哥伦比亚”之谓,对于杜威到访的接待安排格外重视,时任“南高师”教育科儿童心理学教授的陈鹤琴在这一期间,聆听了杜威的演讲,还参与了相关接待工作,这是他与杜威本人少数的几次直接交往。更为重要的是,杜威对于教育性质与教育家应承担责任的阐述与陶知行(行知)、陈鹤琴等中国“新教育”倡导者的志向、追求相一致。几十年以后,联合国教科文组织(英文缩写:UNESCO)将近现代教育的性质归纳为三个方面问题:教育与社会的关系;教育与学生的关系;教育与知识的关系[3]424。

据记载,1920年5月7日至14日杜威在“南高师”发表演讲,题目为《教育家之天职》,其中有一段话:

教育家须明白所做的事业对于社会的关系要有真切的观念,任命教育为改良社会惟一的利器。教育家在社会上不止做分内狭小的事业,还要做社会的领袖,要做教育政治家,负指导社会舆论的天职[4]113。

由此,我们可以理解,杜威教育思想之所以在受到包括蔡元培、黄炎培、胡适、郭秉文、陶知行(行知)等“新教育”领袖们的热衷推崇,其原因是与“五四运动”前后,以至后来直到1949年以前,中国社会发生的变革、转折时代背景直接相关,其中包含中国教育家试图以教育改良方式实现推动社会进步目标的满腔热血与理想。陈鹤琴于1947年回顾自己倡导“活教育”初衷时写道:

今天,中国的社会以及世界的趋势都是复杂而多变化的,我们中国人民的生活,不论在意识上和方式上都是多样的。在今天,我们还要求读书人闭门读书,把教育的意义停留在书本上或学校圈子里,这是不合公理也不可能的事。我们希望中国人民的教育是在生活中获得知识,以丰富的知识来提高生活,失去了生活的意义也就失去了教育[5]53。

图1 1920年杜威与“南高师”教育科教授合影,前排左一为杜威,左四为陈鹤琴(穿黑上衣者)右四为陶知行(行知)

二、“中国化”教育改造

20世纪20年代初,陈鹤琴作为“新教育”阵营中最早的推动者、实践者。从“民主化”与“科学化”两方面起步,开始了“中国化”教育改造的进程。首先,他从儿童心理研究角度提出“幼稚期”(亦称“儿童期”)意义,一方面强调尊重儿童生长过程的“独立性”、“特殊性”与发展规律;一方面强调“儿童期”对于儿童个人成长与社会、家庭所具有的意义,即“基础性”。他指出,儿童的成长、发展不是生物的遗传,而是社会的遗传;儿童不但是文化的“接受者”,更是文化的“促进者”,因为“人类的知识,完全是靠后天的学习。人类知识愈高,能力愈大,所做的事业愈广,所发明创造的东西也愈多,社会的文化因此也就提高了”。与许多中国早期“儿童主义者”所不同,陈鹤琴相信,“儿童”教育的本质与动力应是儿童自身能力受到环境的刺激而被激发,而这一过程的结果体现为社会生活的增长与进步。这与杜威强调“教育”作为“心理”与“社会”两个方面之间的“联系”与相互促进的观点相一致;也是对于当时盛行以注重儿童“精神胚胎”与“身体自由”,进而将教育目标仅局限在“儿童自由”、“儿童解放”本身,排斥来自于外界,包括成人的指导、社会需要等“环境”影响的修正,反映出陈鹤琴在这一问题上所持“积极”与“谨慎”立场、态度。在陈鹤琴看来,20世纪初期由西方“舶来”的福禄培尔学说,连同幼稚园的形制,以及“恩物”、“游戏”、注重自然、幼稚教师训练,尤其是女子担任幼教工作等对于推动中国早期幼教的发展产生积极意义,同时,对于福禄培尔学说中表现出的宗教倾向表示担忧。而对风靡一时的蒙台梭利(又译蒙特梭利)学说,陈鹤琴在肯定其中价值的同时,引用杜威教育学说主要代表人物,也是他自己在“哥大”学习时最为钦佩的导师克伯屈(又译克尔帕屈克,对于蒙氏理论存在三大质疑:一是教育是应该给儿童丰富的经验,还要照顾儿童的兴趣,这在蒙氏有限的教具受到局限,因为“儿童人生的经验断乎不止这些”;二是“教育是生活”,是“近世教育最进步之点”,而“蒙氏的教育,其目标都是在预备将来生活,又只注意在感觉方面,这是蒙氏教育不及近世教育新潮流之点”;三是“蒙氏因低能儿童需要感官训练之成见,因此,推论到幼稚生也需要训练感官。又以为经过这样训练以后,感官各部分可以发达些。而事实上我们只要看看某种感觉,是否可以受到训练,譬如生理上有缺陷的人可以受到训练吗?眼光可以因多用而敏感吗?这是生理学上的大问题”[6]61陈鹤琴将蒙氏学与杜威学说的异同处进行具体比较[6]62,见表1。

表1 蒙氏学说与杜威学说的异同处比较

1923年陈鹤琴在南京自己寓所内开办了中国最早的“实验幼稚园”,其初衷有三:一是试验并验证自己所从事儿童心理学研究的场所;二是他的长子与观察、试验对象一鸣已经三岁,他要继续自己的研究工作;三是他力图通过自己的办学实践,针对当时中国幼稚教育“贵族化”、“外国化”倾向,从环境园舍、玩具教材和课程、教学活动三方面入手,进行“中国化”改造。

与许多中国早期儿童教育家对于儿童教育性质与目标的观念、认识有所不同,陈鹤琴在强调儿童“解放”与“自由活动”,以及“个性”的同时,更注重教育的目的性,即“帮助儿童目前的生活”、“有用的动作”,以形成“健全人格”,从培养儿童养成良好习惯做起,营造儿童良好、适宜的社会环境,进而培养“现代公民”所需要具备的各种素质。其课程理论延续了杜威、克伯屈“课程论”思想,注重儿童“直接经验”,即“做中学”从而将儿童的学习范围与内容从学校、教室延伸至整个自然与社会,使个人性“工作”与集体性“活动”融为一体;以儿童兴趣与经验(即“儿童生活”)为根据,设计“单元中心”,以“综合性”教学活动形式,试图改变分科教学格局,体现儿童“整体性”认知规律与“直观性”、“连续性”规律特点。在这一过程中,儿童与教师、教材,以及“教”与“学”之间的关系始终密切相关;儿童“自由活动”不应是“孤立”与单一“天性”,而应在外部环境(包括社会文化、教育目标等)框架内实施。

陈鹤琴归纳幼稚教育四大目标:

一是做怎样的人,包括:合作的精神;同情心;服务的精神。

二是应该有怎样的身体,包括:健康的体格;卫生习惯;技能。

三是应该怎样开发儿童的智力,包括:有研究的态度;有充分的知识;有表意的能力。

四是应该怎样培养情绪,包括:欣赏;快乐;打消惧怕[6]16-18。

在陈鹤琴设想中,幼稚园的活动应以儿童生活为根据,并将成人的意图(包括目标设计以及材料、环境等支持)隐藏在儿童自主形式之中并且“活用”。他参照美国幼稚园教学方式,将儿童活动分为五大部分:

一是开始的活动。儿童初来幼稚园即养成各种习惯,如,知道手巾、帽子,认识教师等。

二是身体上的活动。

三是家庭的活动。

四是社会的活动。

五是精巧的活动[6]31。

除以上内容外,陈鹤琴主张幼稚园培养儿童良好的习惯、以自然与社会为中心的课程(即“生活历”)、采用游戏式的教学法、小团体的教学法,以及教学标准等,同时,还“应当特别注重音乐”,其目的不仅在于“以发展他们的欣赏的能力,养成他们歌唱的技能”,更为“满足儿童个人的欲望需要”与“唤起团体爱国的精神。”[6]80

1925年随着张宗麟(1899-1976)从“东大”(即东南大学)毕业,来到鼓楼幼稚园担任陈鹤琴助手,这一进程加快,他们在分析、总结第一期根据盛行一时“儿童中心”、“儿童自由”观念所开展教学活动,即“散漫期”与为纠正由于过度“自由”而出现“教师穷于应付”、“儿童在平面打转”以及“注意力难以集中”倾向而制定一些措施,进入了“论理期”阶段,然而他们很快感到这些措施“限制了儿童的兴趣”、“蔑视儿童的个性”,也未尽人意,于是走上了“第三条路”——“设计中心制”,先在鼓楼幼稚园开展,又在南京全城14个幼稚园以及陶行知先生创办的晓庄、燕子矶幼稚园试行[6]105-112。

所谓“设计教学法”强调将教师根据大部分儿童兴趣趋向并确定教学目标及步骤,包括布置适当的环境,在实施过程中顺应儿童的兴趣“引起各活动的各方面来,并且与各科来联络,但是并不强求合乎预定的”[6]111以满足“儿童的需要”。显然,陈鹤琴、张宗麟等将“有目的的活动”与“儿童中心”包括“儿童兴趣”、“儿童经验”以及“儿童生活”、“集体合作”等原则相协调并有机结合,强调“直观性”教学方式,包括“自然”、“社会”教学资源的开发与利用,同时,注重儿童“社会性”发展等教学主张,从而将克伯屈“设计教学”思想经过“中国化”改造后在幼稚园教学活动中“落地”。

1927年陈鹤琴发表《我们的主张》一文,提出中国现代幼稚教育最早的宣言:

幼稚园是要适应国情的

儿童教育是幼稚园与家庭共同的责任

凡儿童能够学的而又应当学的,我们都应该教他

幼稚园的课程可以以自然、社会为中心

幼稚园的课程需预先拟定,但临时得以变更

我们主张幼稚园第一要注意的是儿童的健康

我们主张幼稚园要使儿童养成良好的习惯

我们主张幼稚园应当特别注重音乐

我们主张幼稚园应当有充分而适当的设备

我们主张幼稚园应当采取游戏式的教学法去教导儿童

我们主张幼稚生的户外生活要多

我们主张幼稚园多采用小团体的教学法

我们主张幼稚园的教师应当是儿童的朋友

我们主张幼稚园的教师应当有充分的训练

我们主张幼稚园应当有种种标准可以随时考查儿童的成绩[6]75-84。

三、“活教育”学说

1940年初陈鹤琴正式提出“活教育”概念,包括“三大纲领”(目标论:做人,做中国人,做现代中国人;课程论:大自然大社会都是我们的活教材;做中学、做中教、做中求进步)、“十二条教学原则”(以后逐渐形成“十五条教学原则”、“十七条教学原则”)当时,陈鹤琴初衷有二:一是为适应“现阶段的中国是处于争取自由民主,争取科学光明的大时代,对外抵抗侵略对内要求建设”时代要求与目标,以“训练青年,造就许多富有国家民族意识的新国民”;二是“接受世界新教育思潮”,不仅“创造理论”,同时“创造方法”[7]269-270他相信:“只要我们所走的方向能吻合中国社会的发展,那么,继续耕耘,必获丰硕的成果”[4]111。

1940年陈鹤琴在江西泰和创办了中国第一所公立幼稚师范学校——江西省立实验幼稚师范学校,自己带领师生怀着“变荒山为乐园”的决心,开荒辟路,建设校园。此时,他心目中有三位教育家成为他的效仿的楷模与精神来源:一位是杜威及其实验学校;一位是比利时教育家德克乐利(1871-1932)及其“生活化”学校;一位是中国的陶行知,连同“生活教育”理论,以及“晓庄”与“育才”两所试验性学校。其中,杜威及其“实验学校”所具有的价值、意义对于“活教育”学说的形成产生深刻影响。

陈鹤琴对于杜威学说及其“实验学校”的认识,包括以下五方面:

一是教育即生长:“他主张儿童自动,慢慢生长。但是在什么地方生长呢?生长不像鲁滨逊一样的在荒岛上生长,不是隔离的个人的,是大家相互鼓励相互刺激的,应该在团体中和大家一起生长。”

二是团体生活:培养儿童团体生活的习惯,从学校生活里培养儿童在校的社会生活。

三是课程条件:课程是有条件的,要适应儿童的需要和兴趣,要常常变换,要知道此处与彼处的不同,不能统用;并且大的儿童要帮助小的儿童,不是个别的学习,是团体的学习。

四是学习方法:从做中学;经验丰富;学校生活和家庭生活打成一片。

五是杜威学校的特殊作风:学校与家庭的联系;历史及科学在儿童日常生活中教学;读写算是研究自然和社会之副产品[7]270-271。

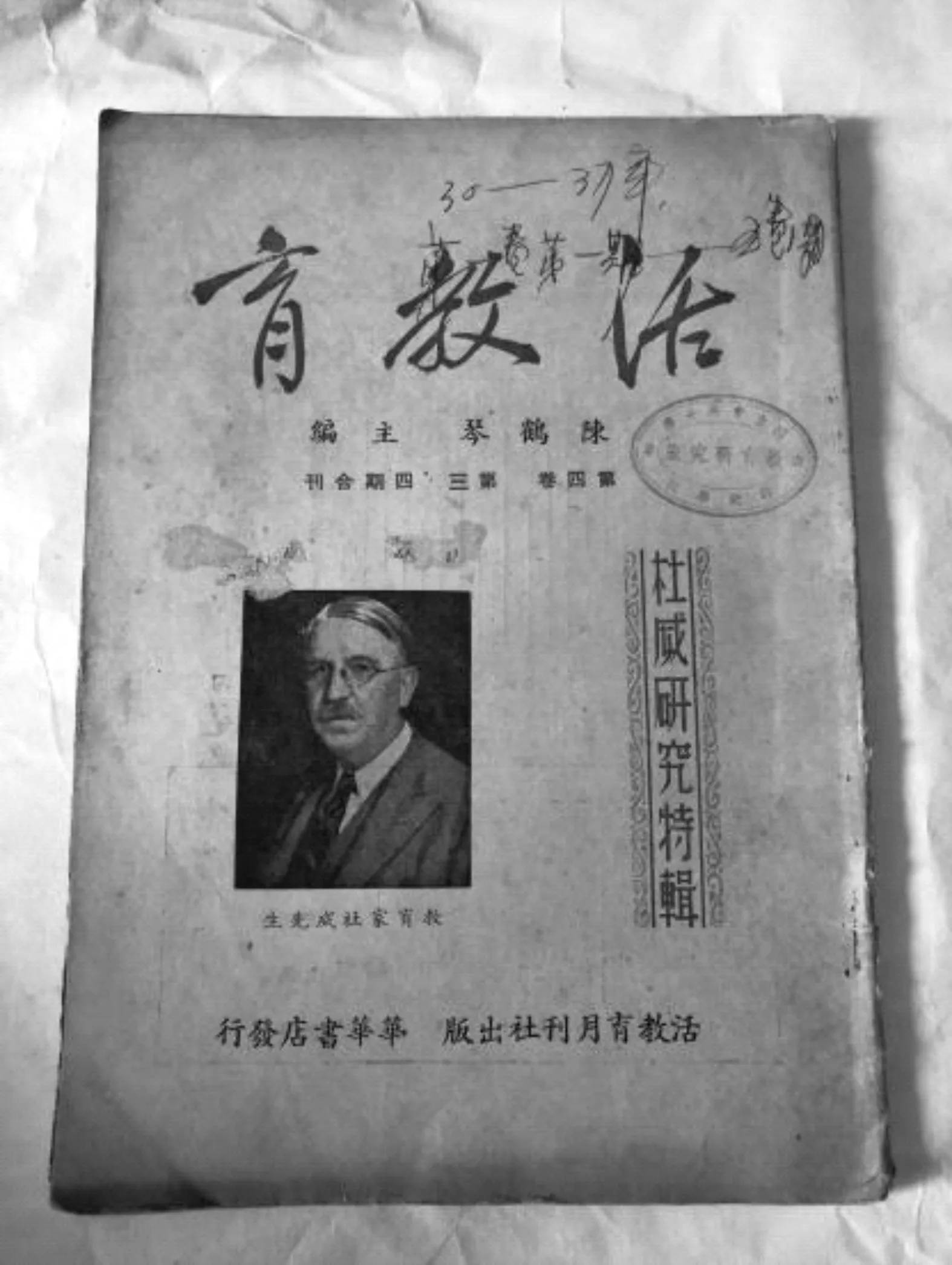

1947年4月《活教育》(陈鹤琴主编、张文郁总编辑)杂志将第四卷第三四合期定名为“杜威研究特辑”,集中刊发与杜威研究有关的文章。在这一期杂志上,陈鹤琴发表《杜威为什么办实验学校》一文,对于杜威的教育学说与被冠以“实验室”(英文:laboratory)学校,即“杜威学校”内涵进行解读,在他看来,解放儿童,特别是解放儿童的手脑是使儿童创造出属于儿童的“乐园”主要途径,也是中国新教育发展的“科学方向”。因此,“活动”是儿童发展、成长的主要载体与途径。儿童在不断活动的过程中“以获取自身的生长,同时,也因为自身的生长而改变活动的性质。”[8]

图2 陈鹤琴主编的《活教育》

陈鹤琴对于杜威学说的解读:“一个学校的中心活动应该表现于工作之中,习俗所说的“读书”并非新学校的真实意义。只有继续地工作、集体的创造和不断地培养才能促使人类的智慧与知识向更高的阶段发展。在整个社会的范围之内,各个人的经验是具有充分自由的予取的。换句话说,就是个人的经验是能互相渗透、互相影响的。教育能否给儿童准备其未来的社会生活,就要看学校是否已成为一个具体的小社会。所以,杜威所希望建立的学校,便是一个集体生活的形式。”在儿童“活动”(集体生活)中,因为“儿童社会性的发展,是儿童适应群体关系的主要因素。教材的选择,必须要顾到社会性的条件,给儿童团体行为以充分自由的活动,同时,要指导儿童如何在社会的目的之下来表现自己的兴趣。这种指导并非站在成人的标准上来说话,而是从日常社会行为中发展出儿童自己的标准来,使任何一个人,不管他年龄的大小都能在跟别人共同工作或活动的过程中来完成某一事件,并且还要学会如何顺应其周围的环境,如何适应其自己的社会关系。”[4]114在陈鹤琴看来,吸收、借鉴包括杜威学说在内西方教育理论,改造并且建设顺应中国国情与进步、发展趋势的教育制度与学校课程原则,探索具有本土特色的新教育发展道路。然而,在这一过程中,决不能“照搬照抄”而应坚持“做现代中国人”这一教育目的,不仅是中国教育区别于外国教育惟一不同之处,也是中国教育必须坚守的“底线”。在这一过程中,“儿童应当通过集体生活,在他的活动中受到刺激和控制”[9]5,“教师在学校中并不是要给儿童强加某种概念,或形成某种习惯,而是作为集体的一个成员来选择对于儿童起着作用的影响,并帮助儿童对这些影响做出适当的反应。”[9]5陈鹤琴倡导的“活教育”所提出“三大目标”和“学习的四个步骤”、“五指活动”计划,以及“十七条教学原则”等,试图也能创造出一种新型的“学校生活”,以丰富多样、充满活力的教学活动改变以“读书”为主要内容的传统教育现状,如,杜威“实验学校”与陶行知倡导“生活教育”、“教学做合一”等理论与实践一样,走出一条属于中国自己的“新教育”发展道路。

附:“活教育”基本理论

一、三大目标

目的论:做人,做中国人,做现代中国人。

课程论:大自然大社会是知识的主要源泉。

方法论:做中学、做中教、做中求进步。

二、十七条教学原则

1.凡是儿童自己能够做的,应当让他自己做。

2.凡是儿童自己能够想的,应当让他自己想。

3.你要儿童怎样做,就应当教儿童怎样学。

4.鼓励儿童去发现他自己的世界。

5.积极的鼓励胜于消极的制裁。

6.大自然大社会是我们的活教材。

7.比较教学法。

8.用比赛的方法来增进学习的效率。

9.积极的暗示胜于消极的命令。

10.替代教学法。

11.注意环境,利用环境。

12.分组学习,共同研究。

13.教学游戏化。

14.教学故事化,采用故事式的教材。

15.教师教教师。

16.儿童教儿童。

17.精密观察。

三、学习的四个步骤

1.实验与观察。

2.广泛阅读和运用参考材料。

3.发表于创作。

4.批评与研讨。

四、“五指活动”

“五指活动”的目的是在培养儿童的理想生活。它之所以称为“五指活动”是因为以下提出来的五种活动正像一只手的五个指头,各个指头相互联接构成一个整体。五个中缺少一个就会破坏这个活动的目标。即儿童健康活动;儿童社会活动;儿童科学活动;儿童艺术活动;儿童文学活动

五、“活教育”十个特点

1.“儿童中心”,即儿童是学习过程与学校生活的中心;

2.儿童教育的目的是培养儿童的良好举止与习惯,发现儿童内在兴趣,锻炼其生活艺术;

3.新的制度着重在“做”,即“做中学、做中教、做中求进步”;

4.分组学习,集体研讨,儿童根据自己的需要和爱好,参加各种小型活动。

5.在新制度下,儿童在慈爱的气氛中成长;

6.根据儿童的心理和社会需要来编制课程,而且教学的材料在需要的时候可以作变动。

7.儿童靠自尊与自制来管理。

8.在新的学校里,儿童活泼可爱,他们在忙碌地工作,快活地游玩。

9.在新学校内,教师与儿童共同生活,共同工作,共同学习。

10.在新的制度下,学校是社会的中心,教师与儿童集中力量,重整环境,为社会服务[10]243-246。