“后真相”的发生机制:情绪化文本的传播效果

——基于脑电技术范式的研究

喻国明,钱绯璠,陈 瑶,修利超,杨 雅

(北京师范大学新闻传播学院,北京100875)

一、研究背景

2016年,“后真相(post-truth)”入选《牛津词典》年度词汇。《牛津词典》将其定义为:“在塑造公众舆论方面,诉诸情感(emotion)和个人信仰(personal belief)比陈述客观事实(objective facts)更加有效。”其实,有关“后真相”的论述最早可追溯至美国国内关于“水门事件”“伊朗门丑闻”等政治事件的描述,可见“后真相”是诞生于西方政治语境下的一个概念,用来描述事实或真相被服务于特定政治意图的话语所操纵的现象。围绕“后真相”展开的研究和解读,表达了学者对于事实或真相这一基础信念开始逐渐消解的忧虑[1]。

然而,“后真相”并非意味着对于真相的否定,而是承认事实之外的其他因素对于真相的影响。2017年9月,在悉尼大学举办的以“支持或反对真相”为题的辩论会上,柯林·怀特(Colin White)认为,“后真相”概念涉及到两个层面:一是在信息生产领域中,有关真相和与真相相关的各种术语之间互相混淆的现象;二是在信息接收领域中,受众对关于真相的各种宣称的反应。这一论述既区分了“真相”与“关于真相的宣称”的概念,同时也区分了信息“生产”与“接收”领域的问题,强调“后真相”概念应该更多从受众的立场出发,讨论受众基于不同立场对信息展开的个性化解读。此时,真相并不等同于唯一客观存在的事实,受众的情感、体验和感受都会干扰其对于真相的认知。此外,也有学者使用“第三种现实”来形容“后真相”时代,认为“后真相”是介于客观真实与虚构之间的信息内容,即“情绪化的现实”[2]。由此可见,情感表达是“后真相”时代媒介信息内容的重要特征。

目前,“后真相”概念已经从政治领域蔓延到更广泛的学科领域,心理学、经济学、传播学等研究领域都开始意识到情感的重要作用。在传播学领域中,已有学者对于“后真相”在新媒体语境下的新内涵进行了分析。在传统媒体时代,客观事实与主观事实共同构成事实,事实被证实则成为真相,真相形成情感从而建构了某种价值,这种“事实—真相—价值”的发生过程是单向而线性的,即价值无法回溯到事实或通过情感影响真相的建构。而在“后真相”时代,客观事实与主观事实以及噪音共同构成了“真相”的本体,符合情感的事实片段被挑选或创造,再与情感一同拼贴重构了真相,这种真相建构出的价值,反过来又会驱动情感的形成,继而影响真相。整个过程中的各个环节相互牵制、相互影响,情感在事实与真相的循环影响之间开始扮演重要角色[3]。

因此,本研究将情绪定义为“后真相”时代的重要特征,对情绪性新闻文本的受众阅读效果进行实验研究。目前,已有学者就情绪化表达对传播效果的影响做出了初步探索,认为情绪化文本会对受众的心理和行为产生影响:首先,情绪化信息能够通过情绪感染的方式影响受众对信息内容的认知,如克莱默(Kramer)[4]发现Facebook评论中的情绪化信息能够通过情绪感染的方式影响受众情绪,洪(Hong)等[5]发现亚马逊在线评论的情感内容可以影响受众对信息有用性的判断;其次,情绪化文本还会进一步影响受众的后续传播行为,如伯杰(Berger)等[6]发现,相比《纽约时报》上非情绪内容的新闻,用户更倾向于通过电子邮件转发情绪类内容的新闻,丁绪武等[7]通过负二项回归分析和最小二乘法回归分析证明了相对于中性表达,带有情绪色彩表达的微博被转发数量更多,被转发速度更快。不过,这些传播学研究中涉及的情绪化信息对个体认知层面影响的测量,通常还是采用自我报告或大数据分析的方式测量效果,这种事后行为测量方法精确性欠缺或者过于宏观,无法即时反映微观个体实时阅读新闻文本的认知过程和情感体验。

在认知神经科学实验领域,脑电技术(Electroencephalography,EEG)被广泛使用,通过记录头皮表面的神经活动,来实时反映个体在信息加工过程中的心理活动及其规律。该技术无损伤且便于记录,时间分辨率较高,在实时信息处理的内隐监测能力方面具有明显优势。脑电信号是大脑内部神经元活动在大脑皮层的综合反映,不同情绪状态或情绪变化会呈现出脑电信号的不同变化[8]。在以往的研究中,EEG技术对于个体情绪体验测量起到了重要作用。对于某些不易于主观察觉的情绪刺激,EEG能够通过描述生理反应,客观地揭示不同情绪刺激背后的认知加工机制[9]。

当前已有很多研究运用认知神经科学的方法证明,个体的情感体验和认知过程与EEG活动紧密相关。例如,在市场营销领域,脑电信号常被用于测量消费者的情感效价、情感唤醒以及趋近回避行为等。奥默(Ohme)等[10]就同一产品的三支不同版本广告进行研究,提取涉及情感部分的场景,结果发现消费者对于不同的情感场景产生了不同的趋近反应;瓦伊什纳维(Vecchiato)等[11]发现受众在观看商业广告视频时,与视频体验愉悦度相关的额叶区域的脑电活动存在不对称现象,且额叶激活的不平衡与个体表达愉悦的程度呈线性相关;卡尔托奇(Cartocci)等则在此基础上进一步考虑了性别和年龄对个体情绪偏好的影响。

综上,研究假设在“后真相”语境下,新闻文本的情绪化表达也会影响受众的脑认知活动,个体在阅读运用不同情绪表达方式写作的新闻文本时,脑电信号会呈现出不同的相关变化。因此,本研究拟选取采用两种不同表达方式(情绪表达/中性表达)写作的同一新闻事件文本作为实验材料,采用EEG方法记录两组被试阅读过程中的脑电信号,考察新闻文本的情绪化表达对个体的认知活动产生的相关影响。

二、研究过程

(一)被试对象

研究招募北京市某高校50名本科生和研究生,实验之前随机分为人数相等的两组,每组各25人。其中,实验组男性12人,女性13人,平均年龄22.16岁(标准差1.91岁);控制组男性12人,女性13人,平均年龄22.96岁(标准差2.32岁)。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常,无任何精神疾病史和家族遗传病史,无服用烟酒或精神药物的情况。被试在实验前完成了中文版贝克焦虑量表(Chinese Beck Anxiety Inventory,BAI)和贝克抑郁量表(Beck Depression Inventory,BDI),且均未表现出临床显著的焦虑或抑郁症状。为了评估情绪状态,在实验前对被试进行了正性负性情感量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS)的评估,各项得分如表1所示。所有被试在实验前都签署了知情同意书,并在实验后取得一定数额的报酬。

表1 实验组和控制组BAI、BDI和PANAS得分

(二)实验材料与实验过程

控制组所使用的实验材料是一篇标题为《美国将开始转基因食品强制标识》的新闻,全文1 369字,内容为介绍转基因技术,完整阅读大约需要3—5分钟。实验组所使用的实验材料在此基础之上进行了修改,在保留原论点不变的情况下,将论据部分客观中性的叙述文本改为情绪性的表达,标题为《转基因食品换了新马甲美国消费者已吵翻》,全文1 343字,完整阅读大约需要3—5分钟。被试阅读的新闻材料均使用A4打印纸打印,大小为210 mm×297 mm。

两组被试分别阅读两篇新闻文本。实验开始前,被试进行3分钟的静息,然后被要求仔细阅读文本,并在阅读之后需回答3道与文章主题内容相关的问题,以加深对文本内容的印象。实验任务完成之后,再进行3分钟的静息,以使被试的情绪状态恢复到基线水平。阅读任务时长为4分钟左右,总任务时长大约1分钟,被试阅读过程中同步记录其EEG数据。

(三)脑电数据的采集与分析

研究采用Cognionics Quick-30 32导无线干电极脑电设备记录EEG数据,按照10—20系统排列电极位置。EEG数据采样率为1 000 Hz,DC记录,前额接地,记录带宽0—100 Hz。记录时采用左侧乳突为参考电极,离线分析时转换为双侧乳突平均参考。被试在安静、无干扰的实验室内完成实验。

数据采集完成后,研究使用EEGLAB 14.1.1对采集到的EEG数据进行离线分析,手动去除漂移较大的脑电并使用独立成分分析(ICA)剔除眨眼、扫视和头动等伪迹。得到干净的数据后,选取F3、Fz、F4、C3、Cz、C4、P3、Pz、P4这9个电极点的数据进行离线分析。通过快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)(Hanning窗函数,1s宽度和50%交迭比)提取δ(1—4 Hz)、θ(4—8 Hz)、α(8—13 Hz)、β(13—30 Hz)波段在9个电极点上的功率谱密度值(Power Spectral Density,PSD)。为了进行归一化,对这些PSD数值取自然对数,然后计算9个电极的PSD平均数。研究分别对实验组和控制组的各波段的PSD值进行独立样本t检验,采用SPSS 24.0进行统计分析。

三、数据统计和处理

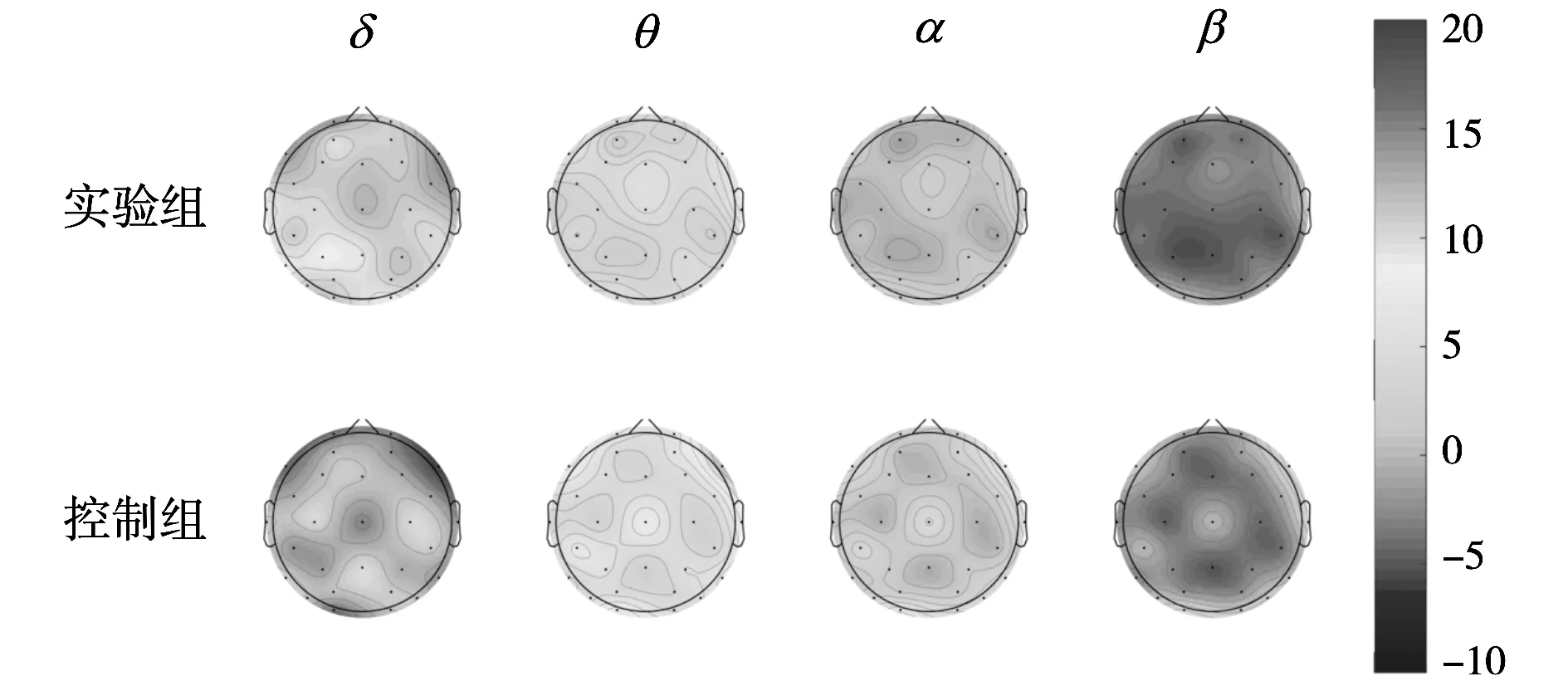

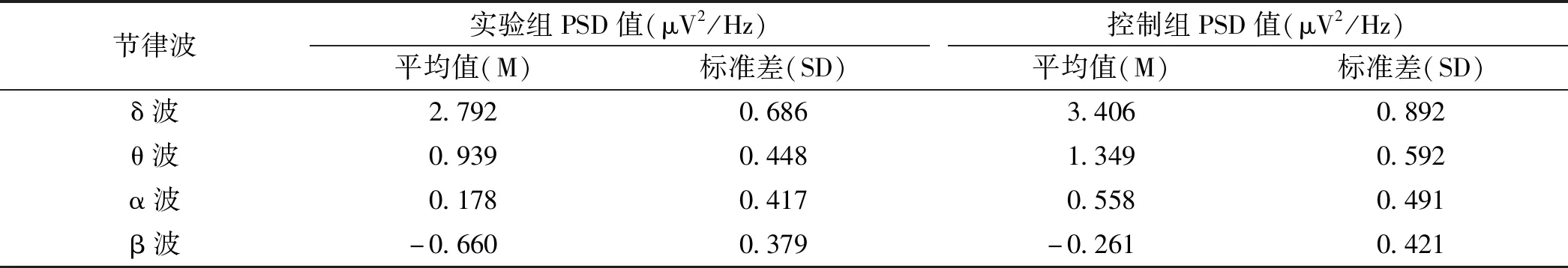

两种条件之下,δ、θ、α和β节律的脑电头皮分布如图1所示。对实验组和控制组δ、θ、α和β节律的PSD值进行独立样本t检验后,结果发现(见表2):

图1 实验组和控制组被试δ、θ、α、β节律波的脑电头皮分布

在δ波的PSD值上,实验组(M=2.792,SD=0.686)与控制组(M=3.406,SD=0.892)之间存在显著差异,t(48)=-2.728,p=0.009,Cohen’s d=-0.614,实验组δ波值明显低于控制组。其中,t为统计检验量,自由度df为48,p为统计显著性,Cohen’s d为效应量。

在θ波的PSD值上,实验组(M=0.939,SD=0.448)与控制组(M=1.349,SD=0.592)之间存在显著差异,t(48)=2.764,p=0.008,Cohen’s d=-0.410,实验组θ波值明显低于控制组。

在α波的PSD值上,实验组(M=0.178,SD=0.417)与控制组(M=0.558,SD=0.491)之间存在显著差异,t(48)=-2.952,p=0.005,Cohen’s d=-0.381,实验组α波值明显低于控制组。

在β波的PSD值上,实验组(M=-0.660,SD=0.379)与控制组(M=-0.261,SD=0.421)之间存在显著差异,t(48)=-3.518,p=0.001,Cohen’s d=-0.399,实验组β波值明显低于控制组。

表2 实验组和控制组被试δ、θ、α和β节律的PSD值

四、研究结果分析

本研究采用认知神经科学实验的EEG频域分析,通过脑电信号的活动强度,揭示受众阅读新闻文本过程中的脑部活动,试图考察不同的文本表达方式(情绪表达/中性表达)对个体信息加工的影响,以探讨“后真相”语境下的情绪化新闻文本对受众认知活动的影响。研究结果发现,阅读有情绪材料的实验组与阅读中性情绪材料的控制组的EEG信号中,α、β、δ、θ四类节律波均存在显著差异。其中,实验组各频率波段PSD值均小于控制组。这表明,新闻文本的情绪性表达因素确实影响了受众的情绪状态以及信息加工过程。

首先,阅读情绪化材料的实验组α波PSD值低于阅读中性情绪材料的控制组,而α波是成年人头皮EEG信号中最主要的频率,其活动强度与所对应的皮层脑区活动强度成反比,α波活动越弱,表明该脑区皮层活动越强[12]。这表明,实验中材料的情绪性可能抑制了被试脑内α波的活动,大脑皮层活跃程度显著增强。此外,α波功率不仅在个体认知过程中起到重要作用,在情绪研究中也至关重要。沙罗(Sarlo)等[13]采用4种不同情绪的影片片段,诱发被试的中性和消极情绪,研究发现三种消极情绪引起的脑区皮层活跃程度高于中性情绪引起的脑区皮层活跃程度,与本研究结果一致。这表明,相比中性新闻内容,情绪化表达的新闻内容能显著激活个体特定的情绪状态,增强大脑皮层活跃度,吸引个体主动参与到新闻阅读过程中。

其次,本研究中阅读情绪化材料的实验组β波PSD值低于阅读中性情绪材料的控制组,而活跃的β波节律与注意力、知觉和认知有关[14]。当大脑的中枢神经系统进行强烈的脑力活动或者人体处于紧张的状态下,α波的幅值就会降低,转化为β波,个体注意力集中,思维活跃,β波增多,表明脑神经中枢处于兴奋状态。因此,β波的活动与个体活跃的精神状态有关,尤其是在额叶皮层的强烈的集中的精神活动[15]6。由此可见,相比阅读中性新闻内容的控制组,实验组在阅读带有情绪的新闻材料时,可能将更多的认知资源投入到与情绪相关的任务处理中,而把较少的认知资源分配给与内容相关的任务,因此被试对新闻材料本身的关注下降,大脑中枢神经系统围绕内容进行的激烈的思考活动被影响,这进一步可以推测,情绪化表达的新闻内容可能阻碍了个体在阅读过程中的深度思考。

对比作为觉醒时成年人脑电图基本波的α波和β波,慢波δ波和θ波散落在基本波中间存在,并且多出现于成年人的睡眠状态。但也有一些认知神经科学家认为,δ波和θ波涉及许多认知过程[16],并且与处理情绪刺激有关[17]。

再次,θ波的增加与工作记忆的激活有关[18]。拉格瓦查里(Raghavachari)等[19]在一个类似于斯腾伯格(Sternberg)的工作记忆任务中发现,人类的皮质θ波活动显著增加,认为θ波反映了对工作记忆任务相关信息的控制和对工作记忆任务无关信息的抑制。在本实验中,实验组的θ波PSD值显著小于控制组,说明相比控制组,实验组被试用于处理与阅读任务无关信息(即情绪相关信息)的认知资源更多。θ波的增加也与目标刺激相关的注意分配有关[20],低级别的注意任务需要更少的网络资源,反映在更弱的θ波上,这与本实验中实验组比控制组在对信息的注意上使用了更少的资源一致。此外,卡马拉扬(Kamarajan)等[21]发现,与No-Go处理相关的δ功率和θ功率的减少可能表明缺乏抑制控制和信息处理机制,这或许意味着阅读情绪化表达新闻的被试增加了用于情绪处理的认知资源,而减少了用于信息处理的认知资源,从而阻碍了其对新闻内容本身的深入思考。

最后,δ波被认为与认知任务的难度(复杂性)有关,需要注意内部处理的认知任务会导致δ活动的增强,而需要注意外部环境的情况时会导致δ活动的减弱[22]。情绪化的表达方式增加了被试在新闻阅读中的认知难度,导致被试需要注意新闻内容本身以外的情绪内容,因此实验组δ波PSD值显著小于控制组。

综上,在“后真相”语境下,情绪化表达的新闻文本更容易激活大脑皮层活跃度,吸引受众阅读,这也解释了情绪化表达的文本在渠道中更容易传播的现象。由于情绪性内容相比中立的客观陈述,本身存在主观立场,与读者预有的价值、信念或态度相一致或相冲突,很容易激起读者的兴趣,降低了读者进入新闻阅读的困难度。但与此同时,研究结果表明,受众在阅读情绪化表达的新闻内容时,可能将更多的认知资源投入到了与情绪相关的任务处理中,对内容本身的关注程度下降,也就是说,情绪化表达阻碍了受众的深入思考,受众容易停留在情绪表面,对情绪背后的客观事实缺乏思考。这说明,随着新媒体技术的发展,新闻生产的准入门槛降低,超越时空限制的社交媒体使得传统新闻审查机制不再适用,新闻的客观性原则受到挑战,充斥着情绪渲染、观点鼓动的新闻内容的泛滥导致真相不再是基于客观性理念之上的事实,而是“情绪在前,客观在后”的“后真相”[23],这也是“后真相”时代新闻生产领域面临的重要问题之一。

五、结语

“后真相”不是对真相的全盘否定,而是在新媒体语境下,对新闻价值内涵的扩展与重塑,我们对待后真相不应过度悲观,而应运用情绪化文本易传播扩散的特征,改进新闻文本生产。从大众传播时代到新媒体传播时代,时空距离被消除,大众传播转变为更加精确的社群化传播,个体的个性化需求得以凸显,此时新闻价值的判断标准已经发生变化,从强调事件本身的显著性转变为强调事件是否具有显著的情感导向,从强调对全体受众的重要性转变为强调对目标群体的重要性,从强调空间上的接近性转变为强调对个体兴趣爱好、情感需求、观点态度的接近。因此,未来新闻生产者应该从更加精确地细分受众需求的角度来重新定义新闻的公共性,为满足不同群体的个性化需求选取最佳的表达方式,促进不同群体间的沟通与理解,建立情感认同,从而使得传媒成为表达多元利益与意见的公共平台。

本研究也存在一些局限与不足。EEG方法虽然具有极高的时间分辨率,可以实时捕捉个体的瞬间反应及变化,但EEG的空间分辨率不高,难以准确地将脑电信号与对应的脑区位置匹配起来,因此,本实验中,无法直观显示不同情绪材料引起的被试脑电信号上的差异在不同脑区位置上的体现,后续可以结合其他认知神经科学中常用的脑认知技术或其他生理学测量方法,如事件相关电位(Event-Related Potentials,ERPs)、功能性磁共振成像(functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)、近红外光学成像(near infrared spectroscopy,NIRS)以及眼动、多导生理记录等技术,进一步比较不同时期不同类型的新闻文本的传播效果在大脑活动层面的表现。