文化自信视野下的皖北红色文化资源开发及创新性发展

付 琼

宿州学院党政办公室,安徽宿州,234000

文化是一个民族特有的价值体系和行为方式,是一个民族基于实践活动而形成的具有普遍意义的思想、理念、行为和习俗等。党的十九大提出,“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴”[1]。高度的文化自信,内含着对中华民族文化理想的信仰与坚守、对文化价值的肯定与认同和推进文化创新发展的坚韧与执着,是中华民族文化主体性的重要体现[2]。

皖北通常泛指安徽省淮河以北及沿淮部分地区,包括宿州、淮北、蚌埠、阜阳、淮南、亳州六个地级市,皖北由于淮河地域特殊的地理位置和人文环境,各种不同文化在此交流碰撞。该地区历史文化底蕴深厚,很多重要的历史事件在皖北发生,如垓下之战、大泽乡起义、淮海战役等,其中有些战役改变了中国的命运走向。皖北是淮海战役的主战场、渡江战役军事指挥中心和华东地区的政治决策中枢,皖北平原留下了许多珍贵的红色遗产和精神资源,这些红色文化遗迹滋养着该地区的文化。皖北红色文化作为根植于皖北特定历史、地理空间的区域文化形态,又有别于其他区域红色文化资源形态。近年来,红色文化通过市场化的开发而成为消费驱动战略和经济结构转型的构成要求,从而促进皖北红色文化走向当代社会经济文化发展建设的前台。在新的历史时期,充分保护红色资源、继承红色基因、弘扬红色文化,具有重要意义。

1 皖北红色文化资源的价值与功能

红色文化蕴含的价值观念、行为准则具有与时俱进的品质和强大生命力。皖北红色资源的价值功能主要体现在教育价值、文化价值、经济价值三个方面。

1.1 教育价值:以红色文化涵养社会主义核心价值体系建设

在思想价值观念多元化的当今时代,面对不同思想观念及文化的渗透、碰撞、融合,如何通过培育社会主义核心价值观引领思潮、形成共识,是社会普遍关注的一个时代性课题。党的十九大强调:培育和践行社会主义核心价值观,不断增强意识形态领域主导权和话语权,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化[1]。红色文化渗透着对民族精神的传承和对社会主义荣辱观的践行,是社会主义核心价值体系的内在组成部分。皖北优质红色文化蕴涵的爱国主义精神、不屈不挠的奋斗精神、坚定的理想信念和奋发进取的创新精神是思想道德建设的重要内容,是对青少年进行革命传统教育、爱国主义教育、理想信念教育的教材,也为社会主义核心价值观教育提供了重温历史、铭记历史、缅怀先烈的实践平台,是社会主义核心价值观教育的生动范本[3]。

1.2 文化价值:以红色文化培养区域文化自信

当今世界,文化软实力竞争日趋激烈。进入新时代,人们对美好生活的新期待使文化建设提升到了更高层面,文化建设肩负更多的使命,面对当前社会上一部分人精神迷茫、信仰缺失,补充人们的精神食粮、丰富精神文化生活尤为重要。红色文化凝聚了民族精神、爱国情感、共同理想和价值追求。党的十九大对建设社会主义文化强国作出了全面部署和战略规划,安徽省围绕“五大发展美好安徽”明确提出了建设文化强省的战略目标。开发利用好皖北红色资源蕴含的丰富精神和文化内涵,传承好区域红色文化基因,借鉴红色文化的优秀文明成果,以革命精神滋养和激励人们的思想、行为,不断满足皖北人民的精神文化需要,有利于培养人们高度的文化自觉和文化自信,不断增强地方文化的社会影响力,提升皖北地区乃至安徽省的文化软实力。

1.3 经济价值:以红色文化助推区域经济发展

文化是地方发展的软实力,先进开放的文化能够带动区域经济社会的发展。由于历史、自然等因素,与合肥经济圈和皖江城市带相比,皖北地区的发展速度相对较慢,总体实力有待提升。2008年,安徽省出台了《关于加快皖北和沿淮部分市县发展的若干政策意见》,把加快皖北振兴作为推动区域协调发展的战略重点;2012年,皖北地区被纳入国家级经济区中原经济区,皖北第一次进入国家发展战略。2015年,安徽省出台了《关于建设皖北“四化”协调发展先行区的意见》,进一步明确了加快皖北振兴战略、建设美好安徽,提出要充分挖掘历史文化资源,大力发展文化事业和文化产业,打造昂扬向上的皖北人文精神。《安徽省“十三五”旅游业发展规划》提出实施“美好安徽”一体化旅游新战略,突破行政区划界限,依托中原经济区平台,发展皖北文化生态旅游区,策应皖北振兴[4]。皖北丰厚的历史文化资源是发展皖北文化事业的重要基础和条件,也是经济社会发展中新的聚焦点,利用好红色资源,将历史文化资源优势转化为经济优势,对促进区域生态建设和环境保护、发展皖北文化旅游等意义重大,为皖北崛起提供强有力的支撑[5]。

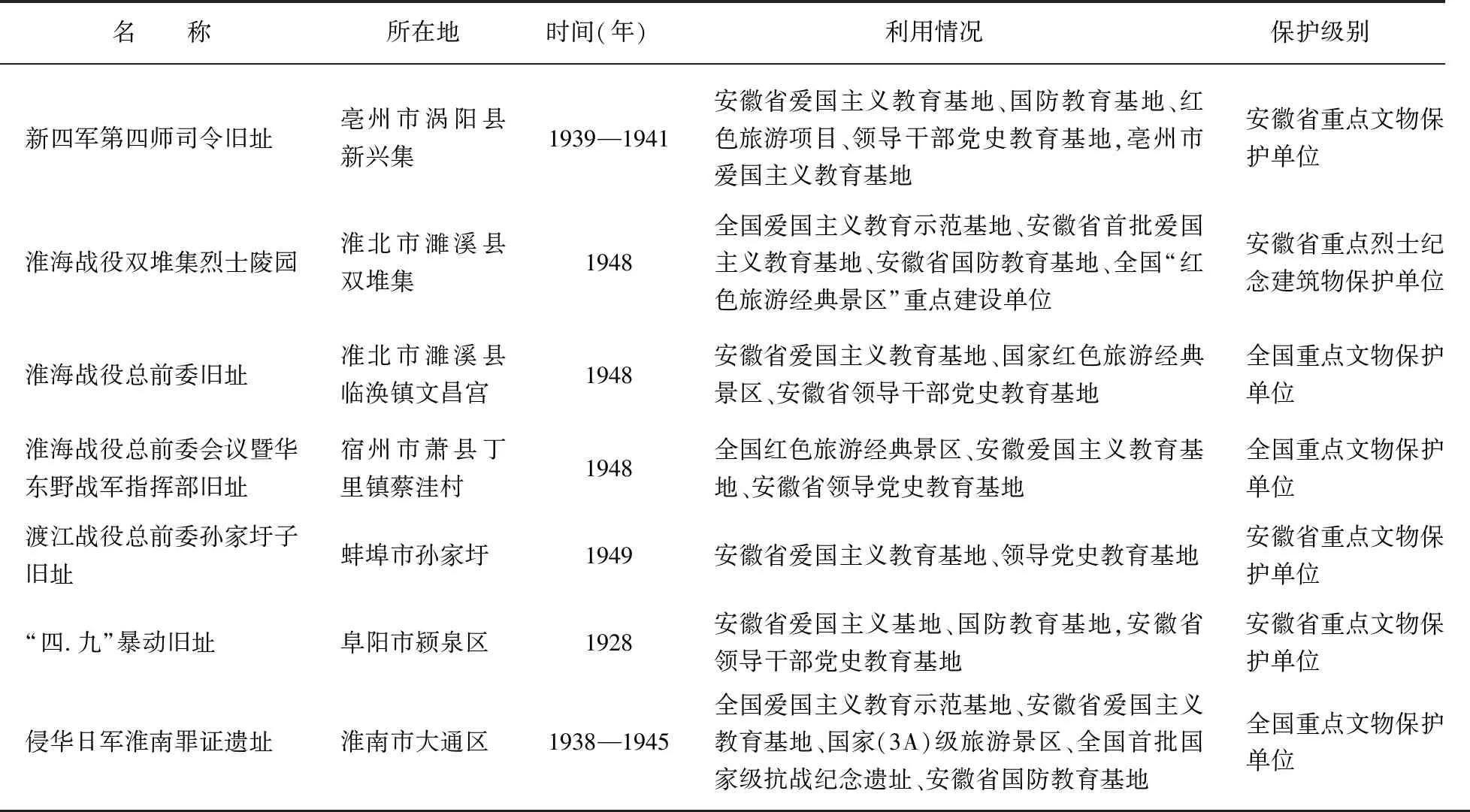

2 皖北红色文化资源及其利用现状

皖北地区红色资源数量较多,2012年安徽省革命遗址普查数据显示,皖北各类革命遗址数合计达711个(见图1),约占全省革命遗迹遗址总数的21.%,主要包括重要历史事件发生地、重要机构旧址、纪念场馆、革命人物故居、烈士墓等[6]。据统计,皖北革命遗址中现有全国重点文物保护单位3个、全国爱国主义教育示范基地3个、省级爱国主义教育基地27个(见表1、表2)[7];此外,皖北现有省级领导干部党史教育基地10个[8]。

图1 皖北地区遗址地域分布情况

表1 皖北革命遗址被列为文保单位及利用情况统计表个

地市遗址数类 别保护级别(文物保护单位)利用级别(爱国主义教育基地)重要历史事件和机构旧址历史事件及人物活动纪念地革命领导人故居烈士墓纪念设施损毁遗址国家级省级市级县级未定国家级省级市级县级未定亳州53108116186010745060344淮北2821013518116122212412741251273宿州8516212331324200380160474阜阳1555056161221840591212904710134蚌埠622515312726021257056249淮南74372743344002171142166合计711239162441927420631016266563271921641利用率/%///////0.421.412.253.6692.30.423.782.672.9590.15

注:该表依据《安徽省重要革命遗址通览》(第1册)进行整理,并补充了近年来政府官方网站、主流媒体公布的有关数据。

表2 皖北部分重要革命遗址及纪念设施利用情况(省级及以上)

通过上述统计可以发现:(1)皖北革命遗址的保护级别普遍不高,国家级文物保护单位只有3个,只占到皖北革命遗址总数的0.42%,而未定级的革命遗址占到92.3%,部分遗址未得到充分的保护已损毁。(2)皖北革命遗址利用级别不高,其中,省级及以上爱国主义教育基地30个,仅占皖北革命遗址总数的4.22%,未定级革命遗址占绝大多数。(3)革命遗址多形成于土地革命、抗日战争、解放战争时期,配套及相关纪念设施建设时间大多集中在新中国成立后,且不断地丰富完善。(4)开发利用方式主要是作为爱国主义教育基地、国防教育基地、领导干部党史教育基地、红色旅游景区,更加强调红色文化资源的教育功能,部分遗址注意到了经济功能,被赋予了旅游开发功能,如淮海战役双堆集烈士陵园,2016年12月入选“全国红色旅游景点景区”名录。

3 皖北红色文化资源开发利用中存在的问题及原因分析

3.1 资源开发不均衡

除了少数重点红色资源被开发利用较好之外,皖北大部分不知名的红色遗址处于缺乏有效保护的状态,有的遗址由于地理位置偏僻,加之交通不便等原因,长期无人问津,甚至逐渐荒废;部分革命遗址甚至长期无人管理或被私人占用,造成资源的空置、流失和破坏,资源整体利用率不够高,资源价值一定程度上被低估。有的遗址虽然被改建为红色旅游景点,但因地理位置偏僻、开发程度低等原因,或多或少存在游客来源窄化、景区形象可识别度低等问题。

3.2 认知度不够高

皖北红色旅游景点参观人数多以本地人为主,皖北以外民众对该地区红色文化的关注多和认知度不够高。如,近五年来,淮海战役双堆集烈士陵园和临涣淮海战役总前委旧址纪念馆已累计接待游客410万人次,前者年均接待游客超过50万人次,但参观游览人数中本地游客占绝大多数,外地游客仅占20%左右[9]。这与位于省会合肥的渡江战役纪念馆等知名红色旅游景点相比,吸引力和影响力相对较弱。此外,当今时代,现代网络日益发达、数字化程度日趋提高,但利用新的传播方式促进红色文化传承上不够及时,尤其是革命纪念馆数字化建设程度偏低。考察皖北27个省级爱国主义教育基地,建立数字化革命纪念馆的仅数个,省级以下爱国主义教育基地建设数字化场馆的更是凤毛麟角。

3.3 整合力度不够大

皖北红色遗址遗迹虽然数量多,但分布较为分散,由于缺乏统一规划和有效的整合利用,红色旅游线路设计不够合理,红色资源管理、开发、利用尚未形成合力作用;红色资源的开发利用与区域丰富历史文化资源的有效融合不够多,资源使用效益低,皖北红色文化的发展和转型升级有待提升。此外,对皖北红色文化特质的挖掘、凝练不够,在打造红色文化品牌方面力度不够大,社会宣传不够广,没有形成品牌效应。

4 皖北红色文化资源创新性发展的实现路径

红色文化资源的开发要坚持保护与开发相结合的原则,与时俱进地适应社会的发展,更好地发挥皖北红色文化资源的社会综合效益。

4.1 优化整合资源,提升红色文化影响力

首先,整合区域内外的红色文化资源。打破行政区域的壁垒,把皖北作为一个整体通盘统筹,对分散的红色资源进行整合,形成“点、线、面”结合的立体资源,发挥资源的整体效应。淮北、宿州、徐州有淮海战役遗址、纪念馆等,蚌埠、合肥、桐城等地都有渡江战役遗址、纪念馆,政府及主管部门要联合起来制定统一的规划,整合该地区淮海战役、渡江战役相关的红色文化资源,同时,将皖北革命遗址与周边地区的红色旅游景点相结合,拓展红色文化旅游线路。全国红办在2015年发布了65条抗战主题红色旅游精品线路,其中“南京—滁州—宿州—亳州线”、“临沂—枣庄—徐州—宿州—亳州线”主要红色旅游景点有泗县皖东北革命历史纪念馆暨江上青烈士殉难地、涡阳县新四军四师纪念馆等,要打造皖北特色红色旅游精品路线,借助便捷的现代交通,从抗战的台儿庄到解放战争的沂蒙山、孟良崮,再到淮海战役的三大主战场、渡江战役总前委所在地等,打造具有规模效应的红色旅游路线。其次,整合本土历史文化资源。皖北地区有着很强的文化基因,楚汉文化、运河文化、老庄文化都是该区域有代表性的文化,皖北有9个县(市、区)入选“中国民间文化艺术之乡”,5个市县是省级及以上历史文化名城,要充分利用本土的文化特点和优势,促进红色资源转化,把开发利用红色文化资源与当地知名度较高的双墩遗址、垓下之战遗址、隋唐大运河遗址等旅游资源结合起来,发挥知名景点的示范和带动作用[10]。

4.2 打造文化品牌,提升红色文化品牌效应

深挖皖北红色资源的丰富内涵和文化价值,提炼、总结、概括皖北红色精神,提升文化品牌效应。一是加大对皖北红色资源的调查研究。制定红色文化保护与发展规划,加大对有形红色文化资源的普查、保护和对无形的红色精神文化的梳理、挖掘,避免资源的闲置浪费。依托现有研究平台,或成立皖北红色文化资源研究中心,积极申报国家级、省级人文课题,加强原创红色文化精品创作,加强对红色资源内涵和价值的阐发。二是丰富红色文化的展示方式。借助“互联网+”和VR等现代数字技术,丰富体验参观方式,增强观众体验效果;打造网上“智慧纪念馆”,使公众可以轻松获取丰富多彩的馆藏资源。三是加大宣传推介力度。拓宽宣传渠道,借力新媒体做响“淮海战役”“渡江战役”两大战役品牌,建设融思想性、知识性、趣味性为一体的主题教育网站,拓展青少年思想政治教育的渠道和空间。

4.3 拓展教育途径,提升红色文化育人功能

皖北地区有中小学九千余所、本科高校及高职学校40余所,受教育人口庞大。要依托本土红色文化资源,积极搭建校内校外、课内课外教育平台,发挥发挥红色文化资源作为特殊教育资源的重要作用,一是推进皖北红色文化进课堂进教材。根据教学需要和教材内容,因地制宜,选择本土红色文化资源进思想政治理论课课堂,使皖北红色文化资源转化为“基础课”“纲要课”“概论课”教育教学活动的宝贵资源。二是推进皖北红色文化进实践。依托本土红色文化资源开展实践教学,促进皖北大中小学校与地方红色旅游景点、爱国主义教育基地加强合作,共建一批红色文化教育基地、社会实践教学基地,打造青少年理想信念教育、爱国主义教育和社会主义核心价值观教育的实践场所,实现资源的共享利用。三是要推进红色文化进校园。以“国家公祭日”“烈士纪念日”等重要时间节点为契机,开展多样化的红色教育主题活动,积极营造浓厚红色文化教育的氛围。

4.4 发展红色文化产业,提升区域文化软实力

红色文化的社会经济价值主要是通过对资源的有效利用来实现的,应立足皖北实际,突出皖北特色,促进将优质红色资源转化为红色文化产业优势,激发区域文化的创造活力。一是发展红色旅游产业。开发皖北红色旅游线路,以淮北、宿州、蚌埠的淮海战役遗迹遗址等为核心,辐射战役革命旧址、纪念馆、遗址公园等,着力打造淮海战役红色旅游圈。以安徽省实施“美好安徽”一体化旅游新战略为契机,突出资源特色,极吸收社会资本,开发系列旅游产品,建设文化旅游产业园区,将红色文化做成产业群,打造产业链[11]。结合皖北地区淮河文化风情游、梨花果海生态游等,打造一批旅游精品线路,构建旅游新业态,持续推进皖北红色旅游转型升级。二是做好文化产业的引进和融合。按照“走出去”和“引进来”相结合的思路,促进红色文化与区域内外优秀文化的交流与传播,营造有利于红色文化发展的环境。借鉴井冈山、延安等地红色文化产业发展的成功经验,与知名文化传媒集团合作进行红色资源的开发,大力发展红色文化产业;加强与国内红色旅游景区间的经验交流,进行跨区域、跨省份的旅游合作,扩大红色文化的社会传播。鼓励公共文化服务机构挖掘皖北优秀历史文化资源,开发皖北特色公共数字文化产品,建立文化遗产数据库。

5 结 语

皖北红色文化蕴含深厚的历史底蕴和丰富精神内涵,弘扬红色文化是建设文化强国、培养文化自信的重要途径。推进红色文化的创造性转化和创新性发展,不断提升皖北历史文化内涵,从其中汲取强大的精神动力,切实增强文化自信以及向外界推介皖北文化的自豪感,进一步凝聚起发展皖北的强大正能量;通过大力发展红色文化产业,进一步发挥其经济效益和社会效益,使其成为推动地方社会经济发展的新引擎。