数字经济时代农村信息扶贫生态系统的构建与路径优化

摘 要:随着数字技术在经济活动中的广泛应用,数字经济消除了传统区域发展的空间边界,成为中国当前经济发展的新动能之一。文章围绕数字经济的演变和特点,基于数字经济视野,由我国农村贫困问题的本质出发,运用信息生态系统理论,从信息本身要素、信息主体要素、信息环境要素三个方面构建农村信息扶贫生态系统的基本框架,并从信息的供给与需求、信息的转化与价值实现等环节分析信息扶贫的作用机理,在此基础上提出信息扶贫的优化路径,以期贫困地区能充分共享数字经济发展的“数字红利”。

关键词:数字经济;信息生态;信息扶贫;路径优化

中图分类号:F490.5 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2019023

The Construction of Information Poverty Alleviation Ecosystem and Optimization of Poverty Alleviation Path Based on Digital Economy

Abstract With the wide application of digital technology in economic activities, the digital economy has eliminated the spatial margin of traditional regional development and has become one of the new kinetic energy of China's current economic development. Focusing on the evolution and characteristics of the digital economy, this paper starts from the essence of China's rural poverty problem from the perspective of digital economy, and uses the information ecosystem theory to construct the basic framework of rural information poverty alleviation ecosystem from three aspects: information itself, information subject and information environment. From the supply and demand of information, the transformation of information and the realization of value, the mechanism of information poverty alleviation is analyzed. On this basis, the optimization path of information poverty alleviation is proposed, in order to share the “digital dividend” of digital economic development in poverty-stricken areas.

Key words digital economy; information ecology; information poverty alleviation; path optimization

互聯网的发展催生了一种新的经济形态——数字经济,数字经济具有强渗透性,它带来的全产业链协同发展,以及行业间的横向发展具有明显的溢出效应,逐步弱化了区位劣势对经济发展的影响。数字经济消除了传统区域发展的空间边界,对基础设施不完善的贫困地区经济发展具有重要意义。随着经济社会的发展和人们生活水平的提高,贫困的内涵逐渐由单一收入贫困拓展到了多维贫困。贫困不仅仅意味着收入低,还涉及能力、权利、社会制度、文化、法律等方面[1]。伴随着以信息通讯技术(ICT)为基础的信息化革命,信息技术改变了人们的生产生活方式,改变了资源配置,带来了劳动生产的自动化和人们日常生活的便利化。但并非所有社会成员都能平等享有运用信息技术带来的红利,受资源、机会限制形成的信息不平等引发了一种新型贫困现象——信息贫困。与此同时,在这种背景下,开展信息扶贫,让贫困人口平等享有信息技术带来的红利,发挥数字经济在脱贫攻坚中的作用是反贫困的必然选择。

目前,结合互联网的发展背景,研究信息扶贫的机理及数字经济对脱贫攻坚的作用的相关研究较少,主要集中在信息贫困的概念及成因、信息扶贫在我国农村扶贫的应用、图书馆参与信息扶贫的实施策略与路径选择[2-3]等方面。首先,对信息贫困的概念及成因研究较多,主要从信息贫困与经济贫困的关系[4-5]、信息供需不平衡[6-7]、结构性成因及个体性成因[8-9]等角度进行分析。此外,对信息扶贫的研究主要集中在电商扶贫和互联网扶贫,如林广毅[10]认为农村电商扶贫有利于农村地区经济的发展,对改进产业扶贫绩效具有显著作用;汪向东和王昕天[11]认为我国的扶贫工作应结合互联网的时代背景,探索信息时代我国农民脱贫致富的新路;王胜等[12]提出我国集中连片特困地区信息贫困锁定假说,认为互联网扶贫是破解信息贫困锁定的实现方式。情报学、图书馆学等领域的学者也对信息扶贫展开了较多研究,内容主要包括扶贫信息流双向机制的不足[13]、信息扶贫对于缓解社会信息分化现象以推动公共信息公平和信息环境共享的作用[14-16]、竞争情报扶贫[17]等。从以上这些研究可以看出,数字经济时代贫困问题的本质是信息贫困,扶贫需要依赖信息扶贫和创新扶贫路径。本文从数字经济的演进与特点出发,运用信息生态系统理论,结合数字经济的特点和农村贫困地区的信息贫困问题,构建了农村信息扶贫生态系统基本框架,分析了信息扶贫对脱贫减贫的作用机理,进一步提出信息扶贫的优化路径,以期让贫困群体能更充分地参与和分享 “数字红利”,更好的助推扶贫决策。

1 数字经济的演进与特点

1.1 数字经济的演进

20世纪90年代,美国经济的高速和高质量增长呈现出了一种不同以往的发展模式,现代信息通信技术成为驱动美国经济增长的重要力量。信息通信技术革命带来的互联网的发展和应用深刻影响了全球各个国家政治、经济和社会的发展,对传统经济模式和传统产业结构进行了重塑。由此,数字经济这一概念被提出并引起广泛关注。1996年,英国IT咨询专家唐·泰普斯科特(Don Tapscott)[18]在《数字经济:网络智能时代的希望与危险》一书中最早提出“数字经济”的概念,并论述了互联网对经济社会的影响;美国学者尼古拉·尼葛洛庞第(Nicholas Negroponte)[19]在《数字化生存》一书中将数字经济定义为“利用比特而非原子”的经济;英国学者米勒(Miller)和维尔斯顿(Wilsdon)[20]认为数字经济意味着一场技术革命,是一种新的经济社会发展形态。随着互联网的广泛渗透与数字经济的快速发展,各国都把发展数字经济作为促进经济增长、提高国家竞争力的重要战略手段。

數字经济的本质在于信息化,即计算机与互联网等智能化工具产生新生产力,以此带动工业经济转型升级的过程。我国也十分重视信息化建设,“九五”期间的“金信工程”为开端的一系列“金字工程”的实施,1997年首届全国信息化工作会议提出的以“信息化”加速实现国家现代化,十七大提出的“两化融合”,以及2010年的《政府工作报告》提出的“信息产业”,这些概念和举措都表明了我国对于信息通信技术促进经济社会发展的深刻认识和大力实践。在这些举措的推动下,我国数字经济规模不断扩大,相关政策不断出台,理论与实践探讨也层出不穷。2015年的《政府工作报告》首次提出“互联网+”,推动互联网、云计算、大数据等与制造业相结合。2016年的世界互联网大会、G20峰会、中央政治局网络强国战略集体学习、网络安全和信息化工作座谈会等会议上,数字经济作为核心议题被探讨。2017年的《政府工作报告》首次提到“数字经济”,强调用“互联网+”和数字经济的发展使企业和群众受益。同年10月,“数字经济”更是被写入十九大报告。与此同时,数字经济在学术界也成为关注热点,杨新铭[21]认为数字经济融合了“规模经济”和“范围经济”,改变了市场结构,融合了市场和政府两种资源配置的手段,改变了传统的经济模式。

1.2 数字经济的特点

(1)数字化是数字经济的核心特点。数字经济指的是整个经济领域的数字化,数字化的信息和知识成为驱动经济发展的关键生产要素。云计算、物联网、人工智能、区块链等数字技术是数字经济发展的技术支撑和创新引擎,通过收集、存储、挖掘和分析信息资源,为各个行业的发展提供科学化的决策依据,创新商业模式。数据的流动与共享,促进人与人、人与物、物与物的互联互通,推动着新的商业生态和价值网络的出现。

(2)融合性是数字经济的重要特点。“互联网+”是数字经济的主要手段,现代信息网络是数字经济的主要载体。数字经济的融合性体现在三方面:一是推动了产业融合和升级。“互联网+”通过将互联网行业与传统行业连接起来,在促使传统行业改造升级的同时,产生了新产品、新产业、新业态和新模式[22]。在制造业、农业、能源、工业、医疗、物流等传统行业,“互联网+”推进了数字技术在这些领域的应用,改变了资源分配模式、价值实现模式和组织模式,提高了效率和效益。数字经济就是“互联网+”促使的产业融合和产业升级带来的产出和效益的体现;二是互联网的应用加速了政府与市场的融合,政府可以更好地运用市场进行宏观调控,互联网平台成为新的资源配置和组织方式;三是“互联网+”推动了产消融合。电子商务商业模式的中心是消费者,消费者通过网络市场和互联网平台进行购物消费,冲破了时间和空间的限制。消费者在网上购物前浏览大量相似产品的信息,比较商品不同的价格和质量情况,再做出判断和选择。生产者利用大数据收集消费者的信息,以此作为生产产品和提供服务的依据,这使得消费者成为价值创造过程的发起者,生产内容和消费需求紧密精准对接。

(3)普惠性是数字经济的根本特点。普惠性表示大多数经济主体有参与和共享经济发展成果的机会。信息通信技术作为一种通用技术,具有正向的外部性,能作用于整个经济,应该并且可以实现让更多的人受益。2016年世界银行发布的主题为“数字红利”的《世界发展报告》[23]中指出,发展中国家、低收入群体也可以分享数字经济带来的发展效益,贫困群体利用互联网可以获得更多的就业机会,提高收入水平。数字经济带来的发展效益,即“数字红利”体现为多种方面。从受益主体的角度来说,政府应用互联网可以更高效地开展政务活动,企业应用互联网可以提高劳动生产率、降低交易成本,个人应用互联网使得生活更便捷。从受益领域的角度来说,数字经济促进了科技和金融等的普惠化。在科技领域,云计算降低了企业和个人获得计算、存储和网络资源的成本,提高了创新效率。在金融领域,应用互联网对个体进行精准的风险评估,可以让个体享受到个性化的信贷服务。

2 数字经济视野下农村贫困问题的本质

我国贫困人口主要集中在农村,农村的减贫扶贫一直是解决“三农”问题的一个重要内容。随着信息技术的广泛应用和数字经济的发展,新时期我国农村贫困问题展现出了新的特征,信息对于人的能力提升、商品的价值实现的意义凸显,扶贫手段应相应地进行创新和优化。

2.1 能力贫困与机会贫困

在数字经济社会,农村贫困地区由于互联网的接入不足、信息的获取和应用方面较弱,贫困问题展现出了一种新的形式——信息贫困。信息贫困的实质是阿玛蒂亚·森[24]提出的能力贫困和机会贫困的问题。他认为贫困不仅仅是收入低下,更是基本可行能力的被剥夺,而一个人的“可行能力”是指这个人有可能实现的、各种可能的功能性活动[25]。功能性活动反映了一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态,既包括物质层面,又包括精神层面。被剥夺了获得信息能力的人们,难以参与和分享以信息为基础的数字经济的发展成果,这是数字经济社会农村贫困问题的本质。

阿玛蒂亚·森的“可行能力”包括潜能与能力两个方面,信息贫困表现为农村贫困人口信息潜能与能力的缺失。潜能指接触到信息的机会,而能力指应用信息的能力,包括農村贫困人口在信息接收、理解、吸收、实践和效果反馈等一系列过程中的信息检索能力、获取能力、判断能力、传递能力、内在化和创新能力等。贫困地区农民缺少接触到政策、市场、农资与科技等方面的信息的机会,获得“数字红利”的潜能不足。并且,农民缺乏数字设备和技术以及信息应用能力,难以将获取到的信息转化为农产品的实际销售,实现农产品的价值,获得“数字红利”的能力不足。

农村贫困问题的本质是在数字经济社会中自我脱贫能力和自我发展能力的缺失,实现全面脱贫的根本在贫困人口自身。在数字经济时代,拥有信息资源和技能是贫困人口获得发展机会、改善生产生活的关键。

2.2 从传统扶贫到信息扶贫

传统的扶贫措施旨在解决单一的收入贫困问题,随着大面积贫困问题的解决和扶贫深度的增加,我国扶贫方式更加注重提升贫困地区和贫困家庭的发展能力,如产业扶贫、教育扶贫等内生性扶贫措施。内生性扶贫措施旨在提高贫困人口的自我脱贫能力,其实质是基于阿玛蒂亚·森的“能力贫困”理论对贫困人口进行“赋权”和“赋能”,增强贫困人口的“可行能力”,把扶贫与扶志、扶智结合起来,更加注重精神扶贫。从长远看,农村贫困人口持续稳定脱贫还是要依靠产业的发展,产业兴旺是现阶段我国乡村振兴的战略要求,也是扶贫的主要方式。产业发展需要资金、技术、人才、市场等,其中市场是最为关键的因素。农业生产及农产品销售的信息不对称问题引起的信息不畅和市场受限是制约农产品价值实现,农村贫困人口摆脱贫困的主要因素。解决这一问题需要发展现代农业,依托信息技术构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,也需要聚焦信息弱势地区,开展信息扶贫,用信息技术打破时间和空间的限制,以此推动贫困地区产业发展和经济发展。

我国在20世纪90年代就开始探索信息技术在农村的应用并进行相应的实践,比较有代表性的措施是1994年实施的“金农工程”,旨在加速推进农业和农村的信息化。进入21世纪,随着数字经济时代的到来,信息作为一种资源,在市场经济活动中发挥着越来越重要的作用,信息扶贫得到国家的重视并逐渐开展,如“缩小数字鸿沟——西部行动”和2006年中国扶贫开发协会中国村络工程开展的信息扶贫工程,但收效始终甚微,原因在于贫困人口没有得到切实可行的收益,信息扶贫的长效机制和可持续模式未形成。2014年底电商扶贫被纳入我国扶贫开发体系中,这是运用互联网的包容性和融合性,调整贫困地区的产业结构,将农业与工业、服务业等产业充分融合发展的新型扶贫模式,首次为解决扶贫开发中的市场难题开辟了切实可行的方式。

3 农村信息扶贫生态系统的基本框架

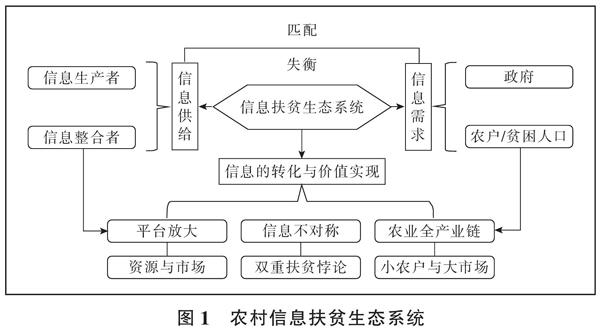

“信息生态”这一概念由德国学者拉斐尔·卡普罗(Rafael Capurro)[26]在1989年正式提出,他首次将生态学的概念引入信息管理学中。信息生态系统一般指信息主体、信息资源和信息环境相互影响、相互作用的整体系统[27]。在扶贫领域,“信息生态”可以理解为整个贫困地区信息扶贫形成的一个生态系统,由参与的信息、信息供给者与需求者和整个信息扶贫环境构成。本文结合数字经济的特点与农村贫困问题的本质,从信息本身要素、信息主体要素、信息环境要素三个方面构建农村信息扶贫生态系统的基本框架(见图1),探讨信息扶贫在信息的供给与需求、信息的转化与价值实现等环节各要素相互作用以实现脱贫目标的作用机理。构建农村信息扶贫生态系统的目的在于厘清信息扶贫组成要素之间相互联系、相互作用的关系,勾画出信息扶贫助力脱贫攻坚的作用机制。

3.1 农村信息扶贫生态系统的构成要素

农村信息扶贫生态系统的构成要素包括信息资源、信息供给者和需求者与信息环境三部分。信息的经典定义由香农(C. E. Shannon)[28]在20世纪40年代提出,他认为“信息是用来消除随机不确定的东西”。把这个概念引申到经济学领域,信息就是提供决策的有效数据与依据,是一种经济资源。在数字经济时代,信息与土地、资本、劳动力一样,是一种生产要素。农村贫困人口贫困的本质在于缺乏接触信息的机会以及转化和实现信息价值的能力,农业产业供销脱节,因此,信息扶贫首先需要使贫困人口获得充足而有效的信息。信息的供给者与信息的需求者是信息扶贫生态系统的主体要素。信息的供给者可分为信息的生产者和信息的整合者,信息整合者主要是平台公司和互联网公司,如阿里巴巴、京东等平台企业。政府和农户是信息的需求者,政府作为扶贫主体,在规划地区脱贫路径、完善基础设施以及提供政策扶持时都需要大量的信息,贫困农户作为扶贫对象通过获得有效信息可以实现自我脱贫能力的提升,拓展增收渠道。信息扶贫的关键在于将小农户与大市场对接,要实现对接,农村地区要具备利用互联网手段实现脱贫的软硬件基础,这是信息扶贫生态系统的环境要素。硬件基础主要指信息基础设施,软件基础主要指平台系统和物流体系。

3.2 农村信息扶贫生态系统的作用机理

信息扶贫需要解决两个问题,第一是农村贫困人口能获得信息,第二是农村贫困人口拥有信息知识和技能,能把信息转化为商品价值。第一个问题实质是信息的供给与需求达到匹配,第二个问题实质是信息产品的价值实现。

3.2.1 信息的供给与需求

据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展和就业白皮书(2018年)》显示,2017年数字经济总量达27.2万亿元,占国内生产总值(GDP)的比重达到32.9%[29]。数字经济的高速发展和互联网的不断发展与普及,互联网平台成为了一种新的市场组织形式。电子商务、在线支付等突破了以往经济活动的时空约束,促进了信息的需求端和供给端的有效对接。在过去,农村贫困人口的信息渠道单一且不畅,信息闭塞,因此,信息扶贫的目的首先在于增加贫困人口的信息可获得性,从阿玛蒂亚·森的贫困理论来看,就是让贫困人口有更多接触信息的机会,信息潜能得以增加。数字经济下的信息扶贫之所以能实现这一目标,是因为信息的供给和需求两个环节发生了变革。

从信息的需求端看,政府和贫困人口是信息需求者。首先,贫困地区政府在制定地区经济发展规划和脱贫规划时需要获得及时可靠的信息来进行决策,在目前精準扶贫战略实施的背景下,通过信息化和网络化手段,精准采集贫困地区详细的数据信息,可以根据不同贫困地区不同贫困人口的致贫原因,因户施策。精准的信息成为政府开展扶贫工作的协同工具,能提高扶贫效率和准确性;其次,贫困人口是信息扶贫最核心的信息需求主体。基础设施和平台系统的完善,如“三网融合”“宽带乡村”等工程的推进及移动互联网的快速发展,提高了贫困人口的信息可获得性。网站具有信息储存功能,贫困人口获取信息突破了时空的限制,获取有关生产生活信息的便捷程度有了极大的提高。

从信息的供给端来看,信息供给者可分为信息生产者和信息整合者。工业经济时代,产品生产主要依靠固定资本的投入,生产的最优规模为边际成本等于边际收益,而在数字经济时代,信息生产是由信息通信技术等无形资产实现的[30],生产信息的成本较高,但复制成本即边际成本几乎为零。这降低了信息产品生产的门槛,信息生产者的范围扩大,贫困农户也可以成为信息生产和传递的主体。另外,阿里巴巴、京东、淘宝等电商平台依托数字技术集成和整合零散的信息,平台上的信息数量扩大、质量提高,改进了信息供给者与信息需求者,即信息供给者与贫困户的信息对接。

3.2.2 信息的转化与价值实现

扶贫对象即农户在获得信息后,还面临着应用信息的问题,即信息如何能转化为现实的生产力,并促进产品价值的实现。信息扶贫通过以下三个方面可以实现信息的转化与价值。

(1)信息扶贫通过平台企业等信息整合者的信息放大功能打破贫困地区市场与资源的限制。贫困地区的产业开发往往受限于本地市场和本地资源,致使贫困农户脱贫致富渠道狭窄,产业扶贫也收效甚微。信息扶贫通过互联网平台和互联网企业对接线上市场,有助于农村贫困地区突破本地市场的束缚,克服空间边际和区位瓶颈,拓宽销售渠道。另外,互联网平台连接了农产品的消费者和生产者,通过网上订单、大数据的信用体系,贫困农户可以整合大量的线上和线下资源,资源包括人才、服务、产品等。

(2)信息扶贫通过缓解信息不对称有效突破个体与区域的双重扶贫悖论问题。由于我国扶贫是自上而下进行的,有限的扶贫资源一方面难以精准地覆盖所有的贫困人口和贫困地区,另一方面扶贫资源“负向激励”和“精英俘获”的问题使得“贫困”成为竞争性资源,扭曲了扶贫资源的有效配置[31]。实际上,这是由于扶贫链条过长,政府和贫困人口的信息不对称造成的。农村贫困地区的信息流动存在单向流动的缺陷,农村贫困人口缺乏向政府反馈信息的媒介。信息扶贫通过信息技术在政务服务等方面的应用,政府的信息化水平得以提高,农村贫困人口拥有传达自己意愿和需求的信息化渠道。信息的双向流动使得政府有效整合扶贫资源,优化配置扶贫资源。

(3)信息扶贫通过构建农业全产业链实现小农户与大市场的精准对接。就农产品的生产和消费而言,自我国1992年确立了社会主义市场经济模式后,小农户生产与大市场需求之间的矛盾一直存在。农产品的消费区域、人群和规模逐渐扩展和融合,但农产品的供给端仍然是无数的小农户。小农户位于农产品生产链条的最低端,难以及时获得有关需求的信息,造成产销脱节和粗放的决策体系,农产品受市场波动大,价值低[32]。数字经济带来的互联网和电子商务的发展使得小农户拥有了强大的信息资源获取能力,供求格局、库存状态以及物流形势等关键市场信息透明化,消费者获得了广泛的商品选择能力,农业的生产者和消费者得以直接沟通,农业从单纯的生产经营走向市场经营,使得小农户与大市场的对接成为可能。

4 农村贫困地区信息扶贫的路径及优化

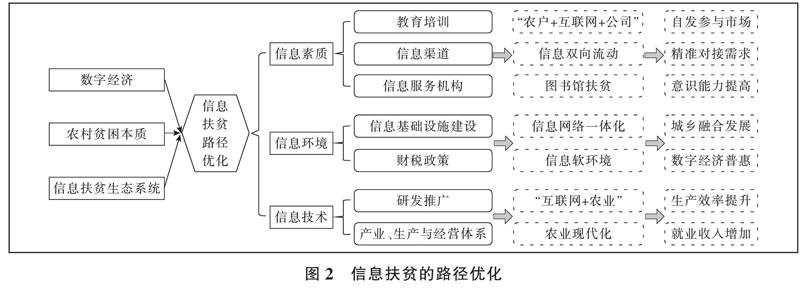

十九大报告提出,“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国、智慧社会”。在当前数字经济已成为驱动我国经济发展的新动能的背景下,把信息扶贫纳入扶贫开发体系中,创新扶贫开发方式,提高扶贫绩效是全面建成小康社会的必由之路。不同的地区由于资源、产业、经济条件的不同,信息扶贫需要因地制宜地制定不同的脱贫路径,本文根据上述构建的农村信息扶贫生态系统基本框架,提出以下优化路径(见图2)。

4.1 提高贫困人口的信息素质,增加信息获取途径

贫困人口作为信息扶贫中信息的主要需求者,是接收、理解、吸收并应用信息的主体。发展现代农业、实现乡村振兴,同样需要有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民。贫困农户的信息素养和信息能力不强会使得信息扶贫政策效果不佳。因此,数字经济环境下进行信息扶贫,首先要培养具备信息知识和能力的贫困农户。

(1)政府对贫困人口进行信息教育培训、政策支持、经营指导等,提高贫困人口的信息素养和信息敏感度,增强他们信息需求认知与需求表达的能力。贫困农户在政府的帮扶下掌握信息辨别、判断与应用的相关技能,有了良好的信息素质(包括信息意识、信息需求与信息应用能力)[33],拥有了独立从事电子商务活动的能力,就可以自发地、自下而上进行信息化应用。如江苏省睢宁县沙集镇的“农户+互联网+公司”扶贫模式[34],当地农户在家中自发在网上开店销售拼装家具,获得了良好的收益,起到了示范作用,引起同村及周边农户的效仿,几年内,网销带动了家具的制造、配件、物流、包装以及 IT、通信、运输车等相关公司的建立发展。这种模式以公司作为基础,又进一步促进了农户网商的成长和农户自身的发展。贫困农户自发地应用市场化的公共电子商务交易平台,直接参与到市场中,主动获取与生产相关的信息,进行网销。网销带动农产品加工制造公司的建立和传统公司向线上转型发展,公司与农户的利益紧密连接,公司不是控制农户生产、从中牟利的市场主体,而是由农户集合而成,为农户服务的新型公司。

(2)拓宽信息渠道,引导信息双向流动。贫困农户的信息来源渠道受限于邻里之间人际传播和政府政策的发布,信息获取途径较少。而且,农村贫困地区的信息流动呈现单向流动的特征,政府通过发布信息对农民提供技术、市场等信息,但农民却很难向政府反馈信息。农民作为信息需求主体,理应有传达自己意愿和需求的信息化渠道。明确贫困人口的信息需求,才能根据需求制定个性化的信息供给。电子政务的发展可以改善这一情况,但前提仍然是信息主体具备基本的信息化素养和能力。

(3)推动信息服务机构发展,加大图书馆参与信息扶贫的力度。信息的传播、解读和处理需要信息服务和提供信息服务的专门机构。我国信息机构还有很大的发展潜力,既要促进公共信息机构普惠化发展,又需要破解民间信息机构发展资金不足的问题,以让每个农民都能方便快捷地获取自己需要的信息。图书馆是公益性的信息服务机构,与网络中心、情报所等信息机构相比,具有文献信息资源丰富、专业技术人才聚集、公益性服务等特点,可以在开展信息扶贫工作中发挥其自身优势。各级图书馆可以根据贫困地区农民的需求,增加农业科技类图书和生产资料类图书的馆藏,开展“送书下乡”“科技咨询”等多样的信息服务活动,开设特色农业、生态农业等方面的讲座与报告会,对网上农业信息进行组织分类,传播农民所需的农业科技信息和市场供求信息,解决农民的疑难问题。另外,图书馆可以联合政府有关部门对农民进行培训,增强他们的信息意识和信息能力。

4.2 完善农村信息环境,促进数字经济发展

这种路径指政府通过改善农村贫困地区的硬件设施和软件设施等信息环境来畅通信息通道,解决农村贫困地区在信息获取与利用方面不足的问题,促进当地经济的发展,使贫困农户获得更多的就业和创业机会,同时降低生产、交易和消费的成本,实质是使贫困人口分享数字经济的溢出和普惠效应,是一种间接扶贫方式。

(1)加强农村信息基础设施建设。互联网跨界融合的数字经济正在改变着政府和企业处理资源的方式和人们认知与使用信息的方式。电信网、互联网和广播电视网等信息基础设施是数字经济发展和农村信息化效用发挥的先备条件,农村信息基础设施的不足制约了农村数字经济的发展和信息扶贫的开展。因此,政府应对农村贫困地区的信息网络设施、道路交通等硬件设施上加大投入力度,加强信息网络一体化建设,缩小城乡差距,实现城乡融合发展,普及网络基础设施,推进农村信息化平台建设。政府可以通过构建信息服务平台和孵化中心,提供资金、信息技术、免费产品包装和免费场地等,帮助农户开设网店参与电子商务,使他们直接开展网销活动,在电商平台上销售产品或服务。农户不需要再把产品出售给中介商,产品可以通过电商平台直接流入市场,实现贫困农户收入的增加。如甘肃省陇南市建立的“一对一”网店发展帮联机制和“一店带一村带多户”网店带贫机制,就是通过政府的推动,把贫困户和网店连结起来,直接促进贫困户增收。

(2)政府出臺鼓励平台系统和物流系统建设的财政税收政策,优化信息软环境。这样,平台企业、物流企业、金融企业的涌入会为农村贫困地区带来大量的资金与技术,资金的流入和产品的输出可以实现贫困地区与外部大市场的连接,提升贫困地区的竞争力。即使贫困户没有直接参与网销,但由于创业和就业机会的增加,地区经济环境的改善,生产和消费成本的降低,贫困户也能从中分享发展成果。进一步地,通过在贫困地区发展电子商务、非现金支付、数字化理财、数字化小额信贷等数字经济产业,将数字经济与精准扶贫相结合,利用财税手段和金融手段降低交易成本,使农产品与市场需求有效对接。

4.3 推广农业信息技术,推动乡村振兴

农业信息技术存在实用性差、效益不高的问题。随着数字经济的发展,利用信息技术收集、传递、处理农业生产经营活动中的信息和数据,从农产品消费端收集消费信息变得方便和快捷,这为农民的生产经营决策提供时效性强、质量高的决策依据提供了可能。

(1)研发和推广以互联网为主的农业信息技术。 “互联网+”指以互联网为主的信息技术(包括云计算、大数据等)在经济、社会生活各部分的扩散及应用过程[35]。信息扶贫可以运用“互联网+农业”的手段,把信息技术渗透到农业生产、经营、流通、分配和消费等环节,打破小农户与大市场的矛盾,使农业产业发展能以市场为导向合理安排生产规模,拓宽农业销售渠道,扩大市场。互联网平台和互联网电商传递有关农业生产和产品的准确消费信息,农户根据获得的信息开展农业生产,合理定价,从而及时应对市场变化,平衡供求关系,减少农业生产的盲目性和滞后性,降低交易成本。通过由龙头企业、专业协会、能人大户等带头,延长和增值农产品生产、加工和营销的全产业链,吸引贫困人口参与进来,实现分散农户的集约化经营和互助经营,提升农业产业生产效率和当地经济发展的整体水平,促进贫困人口减贫脱贫。

(2)依托信息技术构建现代农业的产业体系、生产体系和经营体系。农业产业化是农业信息化的基础,农业信息化又会进一步促进农业产业化。农业生产经营规模的扩大,进一步提高生产效益的现实需要会增加对提高信息技术的需求。十九大报告提出构建现代农业的产业体系、生产体系和经营体系,农业产业体系指农业的产业结构优化和农业资源的有效利用,生产体系主要是指生产手段,经营体系是资源、资金、技术、劳动力的优化组合[36]。这三个体系实质上就是运用先进科技,提高农业劳动生产率,延长和增值农产品生产、加工和营销的全产业链,优化组合资源以提高农业生产能力。信息既是一种资源,又是推动农业发展的技术手段,从促进农村产业兴旺的角度出发进行信息扶贫,进一步增加农民就业机会,提高农民收入。

5 结语

如前所述,信息技术和互联网的发展催生了数字经济这一新的经济形态,数字经济具有数字化、融合性和普惠性的特点。数字经济时代农村贫困问题的本质是信息贫困,实质上是贫困人口信息“潜能”与“能力”的不足,农村扶贫工作需要着眼于这一新型贫困问题,开展信息扶贫,提高贫困人口的自我脱贫能力与自我发展能力。从运用信息生态系统理论构建的农村信息扶贫生态系统基本框架来看,信息资源、信息供给者与需求者、信息环境是该框架的核心要素,农村贫困人口获得信息、转化信息并实现信息的价值是信息扶贫的关键环节。平台公司和互联网公司等信息整合者的平台放大功能突破了贫困地区市场的限制,信息扶贫可以缓解贫困人口信息不对称的处境,打破双重扶贫悖论,构建农业全产业链,实现小农户与大市场的精准对接。消除农村信息贫困首先从提升贫困人口的信息素质入手,培养新型职业农民,其次改善农村贫困地区的软硬件信息环境,推进农村数字经济发展并发挥其溢出和普惠作用,同时研发和推广农业信息技术,发展信息化的现代农业,从而使得农村贫困人口共享数字经济的发展成果,满足其实现美好生活的需要。

参考文献:

[1] Chamber R.Poverty and Livelihood:Who do Reality Counts?[J].Economic Review,1995(2):357-382.

[2] 王晓芳.苏北信息贫困地区高校图书馆信息扶贫工程建设[J].图书馆学研究,2008(2):9-11.

[3] 金明生,金璐.图书馆信息扶贫的驱动因素、路径选择及其引申[J].中国图书馆学报,2009,35(6):25-28.

[4] Yu L Z.How poor informationally are the information poor?Evidence from an empirical study of daily and regular information practices of individuals[J].Journal of Documentation,2010(6):906-933.

[5] 孙贵珍.河北省农村信息贫困问题研究[D].保定:河北农业大学,2010.

[6] 丁建军,赵奇钊.农村信息贫困的成因与减贫对策——以武陵山片区为例[J].图书情报工作,2014,58(2):75-78,108.

[7] 相丽玲,牛丽慧.信息贫困形成的经济学机理[J].图书馆理论与实践,2015(10):44-48.

[8] 闫慧.农民数字化贫困的结构性成因分析[J].中国图书馆学报,2017,43(2):24-39.

[9] 吴玲,张福磊.精准扶贫背景下农村数字化贫困及其治理[J].当代世界社会主义问题,2018(2):28-35.

[10] 林广毅.农村电商扶贫的作用机理及脱贫促进机制研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2016.

[11] 汪向东,王昕天.电子商务与信息扶贫:互联网时代扶贫工作的新特点[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015,15(4):98-104.

[12] 王胜,丁忠兵,吕指臣.我国集中连片特困地区信息贫困的机理与路径[J].开发研究,2017(6):73-78.

[13] 郭蕾,余波,易淑琼,等.扶贫信息流的双向机制:现状、问题及对策[J].图书馆论坛,2019,39(1):63-69.

[14] 王培三.公共信息公平及政府的主要职责[J].图书馆,2013(1):43-46.

[15] 陈光华.论社会结构性信息分化的宏观调控機制[J].情报杂志,2008(3):127-128,131.

[16] 谢俊贵.信息环境共享的信息社会学论析[J].中国图书馆学报,2009,35(3):4-9,113.

[17] 陈峰.竞争情报扶贫问题的思考[J].情报杂志,2015,34(4):32-36.

[18] Tapscott Don.The digital economy:Promise and peril in the age of networked intelligence[M].New York:Mc Graw-Hill,1996.

[19] (美)尼古拉·尼葛洛庞帝.胡泳,范海燕,译.数字化生存[M].海口:海南出版社,1996.

[20] Miller P,Wilsdon J.Digital Futures-An Agenda for a Sustainable Digital Economy[J].Corporate Environment Strategy,2001,8(3):275-280.

[21] 杨新铭.数字经济:传统经济深度转型的经济学逻辑[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017,34(4):101-104.

[22] 张亮亮,刘小凤,陈志.中国数字经济发展的战略思考[J].现代管理科学,2018(5):88-90.

[23] World Bank.Digital Dividends[M].World Bank,Washington DC,2016.

[24] (印度)阿马蒂亚·森.王宇,王文玉,译.贫困与饥荒——论权利与剥夺 (汉译世界学术名著丛书 珍藏本)[M].北京:商务印书馆,2009.

[25] (印度)阿马蒂亚·森.任赜,于真,译.以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[26] Rafael Capurro.Towards an information Ecology.Contribution to the NORDINFO International seminar Information and Quality[J].Royal School of Librarianship,1989(8):23-25.

[27] 刘珍,过仕明.网络信息生态系统优化路径研究[J].情报科学,2017,35(3):31-36,41.

[28] Shannon,C.E.A Mathematical Theory of Communication[J].Bell System Technical Journal,1948,27(3): 379-423.

[29] 中国信通院:2018中国数字经济发展与就业白皮书[R/OL].[2019-03-20].http://www.199it.com/archives/862928.html.

[30] 裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018,39(9):5-22.

[31] 斯丽娟,尹苗,杨富强.以大扶贫格局打破双重扶贫悖论——改革开放40年扶贫政策创新[J].兰州大学学报(社会科学版),2018,46(5):111-121.

[32] 布瑞克环球(北京)农业资讯有限公司.我国农业信息困境:小农户VS大市场[J].营销界(农资与市场),2013(9):58-60.

[33] 孙红蕾,钱鹏,郑建明.信息生态视域下新市民信息贫困成因及应对策略[J].图书与情报,2016(1):23-28.

[34] 汪向东,张才明.互联网时代我国农村减贫扶贫新思路——“沙集模式”的启示[J].信息化建设,2011(2):6-9.

[35] 胡昌龙.基于“互联网+农业”的精准扶贫应用研究——以秦巴山区为例[J].武汉职业技术学院学报,2016,15(1):17-24.

[36] 陈锡文.实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(1):5-12.