策略教学要让学生有“震撼感”

徐宏臻 陆兆芬

“解决问题的策略”是苏教版小学数学教材编写的一大特色。在教学实践中,笔者发现,要想让一种策略真正走进学生心里,使其能自觉地、主动地运用,必须让学生切实体悟这种策略的价值和作用,内心受到强烈的震撼,有过真切的情感体验。这样,学生才会体验深刻,才会由衷地喜爱、主动地亲近、认真地学习并自觉地运用这种策略。为此,在具体教学某种策略时,教师务必紧扣策略的本质,精心设计教学活动,以彰显这种策略的价值,凸显这种策略的内涵。如何让策略教学使学生产生“震撼感”呢?现以四年级下册的“画图的策略”为例,谈谈笔者的一些做法。

一、震撼于算理的“清”与“浑”

为了彰显某种策略的价值,苏教版小学数学教材在选择例题时是精心的,尤其是对例题难度系数的把握可谓“落入学生最近发展区”。例题过难,学生久攻不下,会挫伤积极性,从而产生畏难情绪,这不利于学生学习这种策略;例题过易,毫不费力就能解决,则学生不愿探寻是用何种策略去解决问题的,也不愿感悟这种策略的意义和内涵。为此,要选择那些既能凸显策略的价值和内涵,又有一定的挑战性,学生“跳一跳,能摘到桃子”的典型问题。这一问题须要借助某种独特的策略才能解决。这样,学生才会在解决问题后,主动反思用了何种策略,此策略的价值和作用是什么,如何运用等,才会在内心产生较强的自我体验。

苏教版小学数学教材在教学“画图的策略”时,编排的例题如图1。

在教学前,笔者不作任何提示,直接让学生解答此题,结果发现约一半以上的学生无师自通,他们的列式一般分为两种:一是“去多法”,即用72-12=60(枚),60÷2=30(枚),得到小宁的枚数,用30+12=42(枚),得到小春的枚数;二是“补少法”,即用72+12=84(枚),84÷2=42(枚),得到小春的枚数,用42-12=30(枚),得到小宁的枚数。较为典型的错例是:72÷2=36(枚),36-12=24(枚),得到小宁的枚数,36+12=48(枚),得到小春的枚数。针对此错例,笔者引导学生把得数带入原题进行检验,从而发现问题。还有少数学生无计可施。笔者让能正确解答的学生上台说理,发现有些学生说不清、道不明。有的学生即使自己说清了,但台下有许多同学听得似懂非懂。在笔者的“如何让别人一下子明白你的思路和理由”的启发下,有少数学生想到了画图,并借助画出的图讲清了自己的解答过程及其理由。此时,学生初步感悟到画图的好处:便于正确解题,便于说清解题思路和理由。

在“能正确解答”与“不能正确解答”,“能借助图说清解题思路和理由”与“不借助图就不能说清解题思路和理由”的现实对比中,学生强烈地感受到画图的价值,心灵受到一次震撼,对画图的好感悄然而生。

二、震撼于表征的“简”与“繁”

实践证明,要让学生切实体悟到某种策略的益处,真正掌握这种策略,需要有一定的方法作支撑,需要形成一定的操作技能。为使学生掌握画图技能,教师需要适当教学生一些用图描述问题的方法,且让其经常练习。为此,笔者在学生自主尝试画图的基础上,有目的地展示部分学生的作品,并让其他学生评议,看是否表示出题意,包括条件和问题是否规范、是否简明等。笔者还帮助学生修改和完善所画的图,使其规范和简明。为了教会学生画图的方法,笔者还示范画图,让学生清楚地看到如何把原题用图准确地、规范地、简明地表示出来,即看到文字是怎样变成图形的。如在画上述例题图时,可以先画两条不同的线段分别表示小宁和小春的邮票枚数,分别标上“小宁”和“小春”,两条线段的左端要对齐,以便比较,而表示小春的那条线段要画得稍长一些,还要在长的部分标上“多12枚”;再用大括号表示两人一共“72枚”;最后在两条线段上分别画出大括号,分别标上“?”,表示所求的问题。笔者示范后,让学生再次学画,或修改原先的图,直至画出符合要求的图。在此基础上,笔者引导学生图文对照,看着图说其所表示的意思,并与原题中的文字进行比较,看哪个更能清晰地、简明地表达题意,从而进一步感受图的好处,培养学生读图、识图的能力。笔者在引导学生把文字信息转变为图形语言,和把图形语言转变为文字信息的双向过程中,让学生通过对比,强烈地感受到图能够把抽象的文字变为形象的图形,从而使题意简明,数量关系清晰。

三、震撼于思路的“多”与“少”

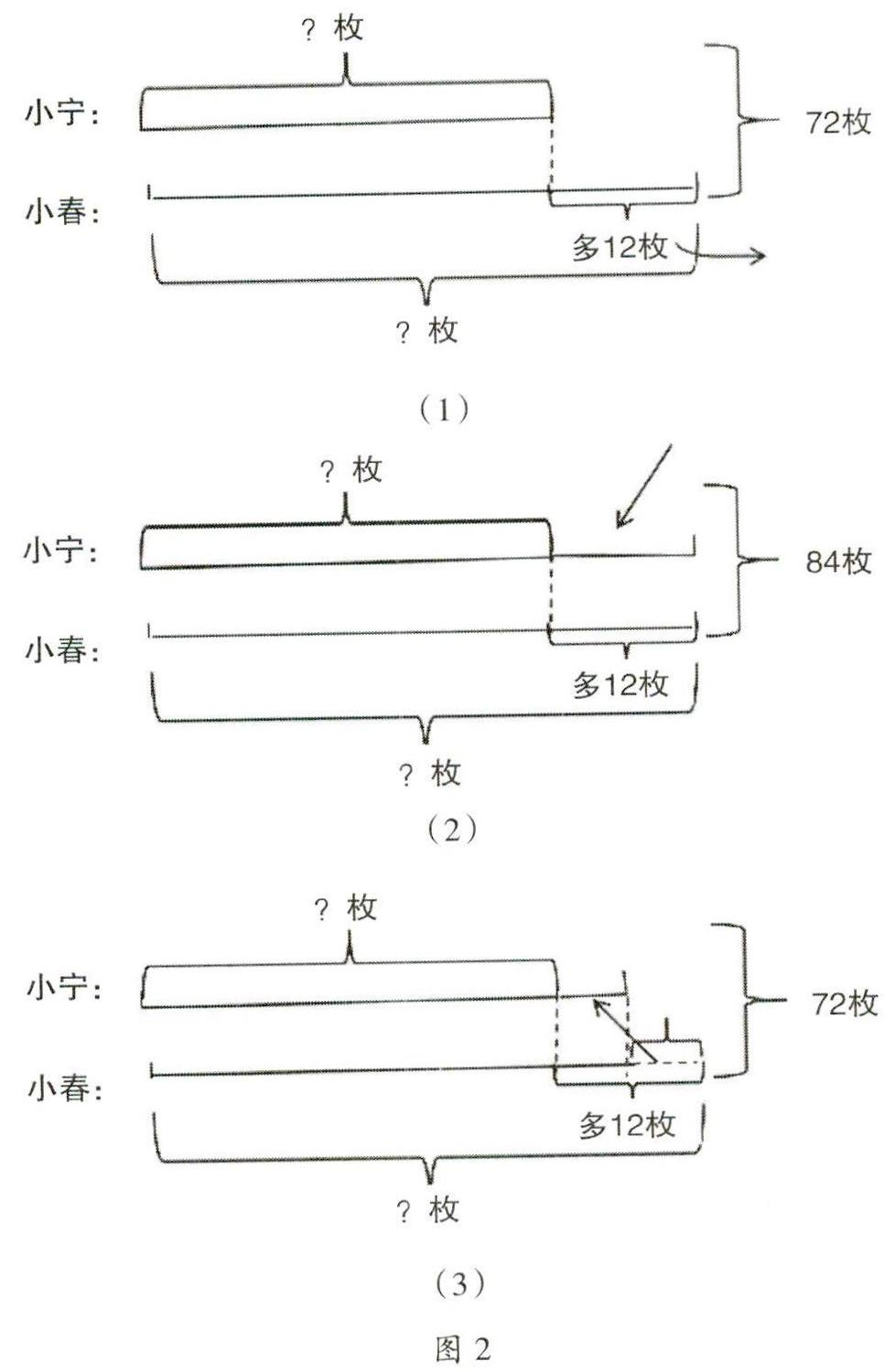

在教学过程中,笔者发现,没有图时大多数学生往往只有一种解题思路,而借助图能触发多种解题思路。因为学生借助图能直观地分析数量关系,快速地找到解题思路,从而快捷地找到多种解题方法,并能在图上清楚地说明。其他学生則能边看图边听介绍,顺着这种思路想下去,从而很方便地理解这种思路。如大多数学生在解答例题时只想到“去多法”,如上所述。为了进一步凸显图的形象性和生动性,笔者变静为动,用剪刀当场剪去小春比小宁多的12枚。学生形象地看到这时总数也随之减少了12枚,两人变得同样多[图2(1)]。两人现在的总数是72-12=60(枚),再用60÷2=30(枚),从而得到小宁的枚数,要求小春原来的枚数,则需要把剪掉的“12枚”还回来,即用30+12=42(枚)。笔者还是引导学生借助检验,证明结果是正确的,从而说明这样思考是正确的。

受此启发,学生还想出了“补少法”,即先借来12枚给小宁,这时两人的枚数变得同样多[图2(2)]。这时,总数也增加了12枚,变成了72+12=84(枚),用84÷2=42(枚),从而得到小春的枚数,因为小宁是借来12枚才与小春同样多的,所以小宁还要把这12枚还回去,所以小宁的枚数是42-12=30(枚)。

由于前两种思路都是设法让两人的枚数由不相等变成相等的,受此启发,有学生想到了“均分法”,即把小春比小宁多的12枚平均分成两份,把其中一份给小宁,这时两人又变得同样多,而这时两人的总数保持不变[图2(3)]。因此列式为72÷2=36(枚),得到两人现在每人的枚数,小宁要有借有还,于是用36-6=30(枚),得到小宁的枚数,小春则要把给小宁的6枚拿回来,所以小春的枚数是36+6=42(枚)。筆者有意把开始的错误列式72÷2=36(枚),36-12=24(枚),36+12=48(枚)与之进行对比,让学生看到开始思路的合理处和错误处,即小春不是把12枚给小宁,而是把6枚给小宁,这样两人才同样多,才好用72÷2=36(枚),从而得到两人现在的枚数。借助图可以清楚地说明这个道理。这样,既肯定了学生原先思路的合理性,保护了学生思考的积极性,又因势利导,巧妙地把学生引到正确的思路上来。

在三种思路一一呈现后,笔者还利用课件集中呈现,引导学生聚焦:它们虽然解法不同,但有什么相同的地方?学生发现:它们都是把原先不相等的数量变为相等的数量,都是用假设法使其相等的,都是把原先复杂的问题转化为简单的问题。

四、震撼于运用的“广”与“大”

苏教版小学数学教材在教过例题后,都要引导学生回顾曾经运用该策略解决过哪些问题,从策略的角度回顾和再现以前解决过的问题,以进一步感知该策略、内化该策略。笔者从一至四年级的教材中,有目的有意识地选取一些有代表性的例题,先一一出示,并让学生具体介绍当时是如何运用该策略的,再集中展示和回顾,让学生感受画图策略在各个阶段和各个领域的运用,以增强学生的感性认识,丰富学生的自身体验,使其切实体会到这一策略运用的“广”与“大”,心里产生更多的体验。

此外,还要让学生在运用中进一步增强策略体验,把握策略内涵,形成运用意识。笔者引导学生从模仿性的初步运用,到自主性的综合运用,再到创造性的灵活运用,引导学生拾级而上,逐步提升,从简单运用到复杂运用,从相差关系到倍比关系,从提供半成品的图让其画完,到引导其独立画图,最后到在脑中画图。

这里的“广”与“大”还指作用多。如借助图进行检验,因为在实际教学中,笔者发现,有些学生还没有学会如何检验。其实,如果依据题意画对了图,只要引导学生把图中的问题与条件相互交换,看能否由此及彼,相互推导即可。可借助图写答句,因为学生在写答句时,经常张冠李戴,只要引导其看图写答句就不会混淆。

当然,仅靠几节课就让学生形成画图意识和能力,显然不可能,教师还要在今后的教学中让学生不断地、真切地体会到画图的独特价值和神奇功效,并鼓励其积极地尝试运用,以便逐步形成“爱画图”“会画图”“常画图”的思维习惯,最终形成几何直观的意识。

总之,在策略教学中,教师务必始终关注策略二字,紧扣策略的内涵进行教学设计,重视学生对策略的感悟,让学生获得强烈的、准确的、深刻的和丰富的感受,务必重视策略的运用,让学生经常地、反复地运用,在运用中不断地增强体验、深化认识。

[责任编辑:陈国庆]