20世纪20年代中国儿童电影的发展与特征

李 锐

(1.山西师范大学 戏剧与影视学院, 山西 临汾 041001; 2.太原师范学院 文学院, 山西 晋中 030619)

20世纪20年代,伴随着中国电影民族产业化进程,以及社会文化观念的变革发展,中国儿童电影得以兴起并取得了不俗的成就,在中国电影发展史上具有独特地位。

一、20世纪20年代中国电影发展背景与状况

电影作为新兴实业[1] 90,在20世纪20年代的上海出现了繁荣兴旺的局面。20世纪20年代初,上海已经出现了电影专栏和专号,“电影专栏的出现可以追溯至1921年,这一年《申报》推出了《影戏丛报》;大约与此同时,第一份独立的电影杂志——《影戏杂志》出版”[2]85。根据1924年的“上海中国影片之调查”资料可知,当时,上海已有15家电影公司,其中,当年成立的电影公司就有9家。[3]17-18“中国电影之于今日,可谓新盛时代,影片公司乘时崛起者,不下十数家,而犹方兴未艾,至于投身电影界,研究演剧者,更不乏人。此诚中国电影前途之好现象也。”[4]1面对电影公司激增,更多人表现出对民族产业振兴的欣喜态度,但也有些人对此感到惊讶甚至担忧,“今日因上海电影公司之激增,不能不生一种恐怖之思想”[5]。不过,也有人冷静地认识到中国电影产业时代才刚刚开始,电影的现代化产业之路还很漫长。“近年电影事业,上海一隅似有风起云涌之势,揆之实际,则以中国之大,上海一隅如此,固未可即满意,况即此上海一隅尚在萌芽时代,所有成绩虽实有显著进步,然距完全成功之程度,平心论之,固尚早也。”[6]

短短一两年时间,中国电影产业急遽发展,到了1925年中国电影公司已经达到三四十家,多数公司面临人才、资金短缺等问题。“诚想中国电影事业自产生以来,不过十年间事,在中国电影史上,可算极短的记录,在时间轨道上可算是一刹那间的经过了,而其发达的初期,只是二三年来的事业。……电影公司三四十家,数目是多,公司的资本与人才多形缺少。”[7]41在这样的背景下,电影公司亟需交出作品获得利润,因而,中国电影在作品数量上有了突飞猛进的增长。同时,电影的类型和题材范围更加多样和复杂,已经远远超越了20世纪第一个十年局限于戏曲片、时事、教育、风景及新剧短片的范围,并且多本故事长片开始被重视并大量创作。

中国电影的春天似乎来到了,但这种表象难免带有“电影被当作投机事业的畸形繁荣”[8]53,急速发展之下电影产业先天不足与投机问题迅速暴露了出来。速制之风弥漫电影产业,电影的艺术质量鱼龙混杂、良莠不齐、泥沙俱下,总体质量不升反降,国产影片暴露出种种艺术上的问题,比如表演过于夸张、化妆过重、“洋味太重,不合实情”、服饰雷同、情节大同小异、内景服饰不中不西的“欧化之误”等,更有甚者,一些技术质量低劣、画面模糊不清的影片竟然进入影院,蒙骗观众。当然,这些对于国产影片的批评多数极为中肯,但也有部分人将国内外影片进行对比后对于国产影片有求全责备之嫌。总之,中国影片中出现的这些明显的问题影响到中国电影的声誉,致使电影产业发展受到极大的负面影响,“弄得如今南洋有好几处不敢再买中国片,甚而至于不敢再演中国片,这是中国影戏前途上何等不幸呵”[9]3。有识之士痛感“影片艺术遂见江河日下”,因而提出艺术是电影产业良性发展的保障,“艺术日进,自可畅销,来日方长”[10]16-17。

此时,中国电影面临激烈的内外部竞争,多数电影公司及创作者对于艺术的进步保持着自觉的追求,电影从业者对于提升国产电影艺术水平基本形成共识。“回忆数年前,国制影片公司寥若晨星,竞争未起,故仅仅于出片,乃片少而购者多,求过于供,于是购者竞购,已不问艺术之如何,于是片价昂贵。今则不然,公司多而出片众,顾客依旧,供过于求,于是购者遂不得不选择之。选择购买矣,其重心即在艺术之高下,而国制影片之竞争,即由出片多少,移于出片艺术问题矣。”[11]7在这篇文章中,程步高首先强调了剧本的重要性,“出奇制胜者,首在剧本,能获利者,亦在剧本,能增加民智及移风习俗者,亦在剧本。”文中谈及受众问题,程步高提出应注意四个方面问题:一是观众好奇与趣味;二是观众艺术欣赏品位参差不齐,不能因艺术而曲高和寡,于营业上受损;三是观众喜欢热闹,不喜欢冷慢的表演;四是各地风俗嗜好不同,要照顾这种差异。[11]7-8由于中国观众层面的复杂性,虽然对于中国影片褒贬不一,中国影片仍受到广大普通民众的喜爱。“中国人爱看中国人在银幕上演中国的故事,是理所当然而且也是势所必至的事。”[12]95据当时的新闻记载,由于国产影片大受欢迎,国产影片的票价要高于外国影片,“国产影片开映时,必临时增值,向之售四角、六角者,屈时增至八角、一元或一元、一元半,而人尚拥挤……京津间之观影戏者,不似上海之静默,观至得意时,必大拍其掌,而尤喜看大脸子,凡影片中至特写处,放大电影明星大面孔时,彼等必大鼓其掌,欢迎不已,国产影片中,有上海所不值一顾之影片(姑隐其名),而京津间亦欢迎之,始知北方人之戏癖,甚于南方也”[13]。这反映出南北观众的观影差异及微妙的接受心理,也反映了知识阶层与普通民众对于国产影片的不同态度,证明了国产影片具有民族心理认同与期待优势。

中国电影在国内民众及南洋华侨中有众多的拥趸,1924年《孤儿救祖记》的巨大成功使国产电影的国内外市场迅速被打开,这激发了更多的公司,也刺激了电影产业急功近利的投机心态,市场上很快出现了诸多粗制滥造的影片,使得国产影片信誉严重受损,海外市场越来越萎缩。1925年,郑正秋曾呼吁“为中国电影留个余地”,业内外诸多人士也为电影面临的发展危机感到忧虑。由于缺乏有序的管理和行业协作,中国电影市场显得热闹繁荣而又混乱无序,停留于低水平竞争层面。比如,电影公司之间缺乏有效的合作,他们在产业拓展方面过于局限于上海、北京等内地大城市或南洋市场,对于国内其他城市甚至农村尚无暇顾及。电影播放局限于城市的商业化剧院,还没有露天剧场出现,尘无在20世纪30年代初期提出“露天电影放映”的建议,认为“除了中国的一部分工人外,中国的劳苦大众他们是没有机会看到电影的,特别是内地的农村”[14]。政府审查方面长期处于无监管状态,直到1926年,江苏省教育会才成立了电影审查委员会,审查标准只有三条,主要审查电影内容对于社会有无教化作用及良好影响,“如确系有害风化,曾经劝告,未能改良者,本会当请官厅干涉”,审查委员会并没有更为实际的权力;到20世纪20年代末,其他地区才相继出台更为细致的电影管理条例。[15]26-28电影市场体制与政治监管的不成熟,考验着从业者的良知。电影的理论思想仍迟滞于产业的迅猛发展,尚没有电影理论上的一致倡导和自觉,没有统一的艺术标准及目标;此时,电影还未成为政治力量争夺角逐的对象。电影理论倡导与自觉到20世纪30年代才出现,彼时,风格与题材的不同才发展为创作理念与流派的差异。

二、20世纪20年代中国儿童电影的兴起

法国学者菲利蒲·阿利埃斯在《儿童的世纪》一书中谈道:在欧洲“传统社会看不到儿童,甚至更看不到青少年”。随着资本主义的兴起,儿童地位及道德观念发生了变化,表现为“学校代替学徒制成为教育的方式”,“家庭变成了夫妻之间、家长与孩子之间情感交流的必要场所”,儿童在社会中具有了独特身份。在此之前,儿童不过是成人阶段的一个环节,之后,儿童作为一个成长过程才被延长,并在心理上、服饰、游戏等方面具有了自己的特点。[16]在中国,五四新文化运动以及民族资本主义的兴起,无疑催促了现代儿童身份观念的成熟。20世纪20年代前后,儿童的心理与成长被更广泛地关注,儿童教育与民族前途紧密相联,被公众舆论广泛地讨论。1921年《儿童世界》创刊,郑振铎为其写下《儿童世界宣言》,倡导一种以儿童为主体的教育理念。冰心于1923年写下《寄儿童世界的小读者》,积极从事儿童文学创作。在20世纪20年代初期,儿童题材电影开始出现,儿童成为影片主角。这一时期中国电影创作中儿童电影逐渐成为引人注目的题材。此时,电影启蒙教化功能日益突出,许多文人开始参与电影创作,这批文人后来多被归为旧派。有研究者认为,“正因为在20世纪10年代和20年代中国电影的文化生态,在本质上还属于旧文化、旧文学或旧文艺的范畴,因此也就决定了20世纪10年代和20年代中国电影的品质,既不能和30年代中国电影的精神实质和艺术面貌相提并论,也决定了此一时期的中国电影属于旧市民电影的类型”。[17]53但是,这种判断往往容易掩盖国产电影在产业、社会、文化艺术等方面所发挥的开拓性作用。20世纪20年代,中国电影产业踌躇满志地面对着广阔而多元的市场,面对着参差不齐的受众,各个电影公司集中于不同的题材领域,确立不同的电影创作理念。如,长城画片公司在艺术上有着高度的自觉性,注重人物的心理表现和电影化的探索,却因为强调艺术而导致营业上的失败。该公司在儿童电影方面的探索主要集中于动画,虽然,长城画片公司在20世纪20年代只出品了两部动画作品,但在技术上、艺术形式上做了有益的探索。中国儿童电影正是在这样的历史背景之下诞生与发展起来的。

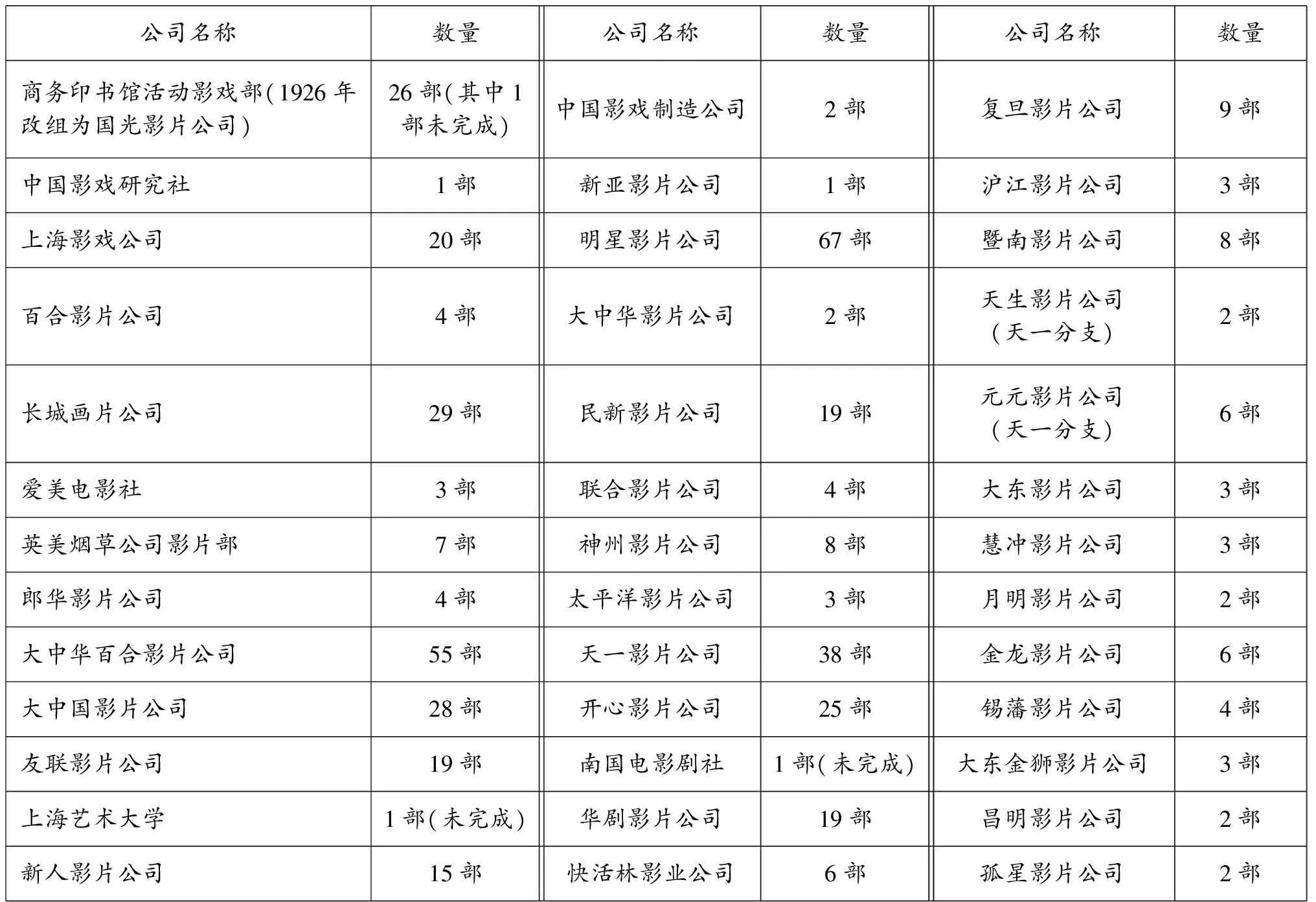

1920年至1929年间,国内主要的电影公司拍摄故事影片数目统计如下(见表1):

表1 国内主要电影公司拍摄故事影片情况(1920—1929)

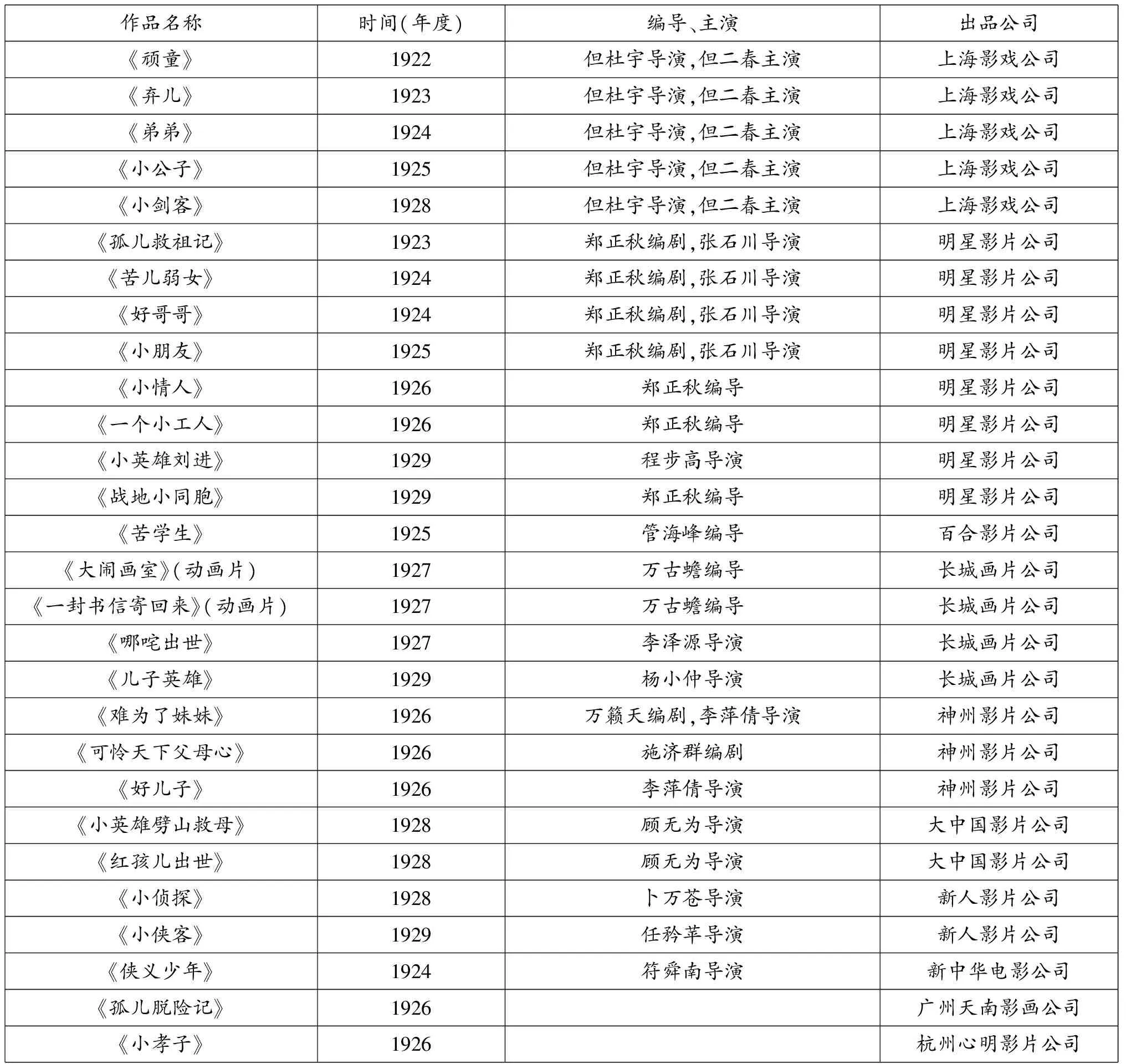

除表1所列公司外,上海各小公司生产影片61部,北京、天津、广州等地生产影片共计13部。据表1统计,这一时期全国电影公司近40家,生产影片共计534部。同一时期,儿童电影共计28部(见表2),占这一时期影片产量的5%,其中,明星公司儿童影片占比达12%,上海影戏公司占比达25%。

表2 中国儿童影片统计表(1920—1929)

资料来源:这里提及的出品公司和电影数目依据《中国电影发展史》第一卷(程季华主编,中国电影出版社1963年出版)之《影片目录(1905—1937年7月)》统计得出。

这一时期参与过儿童影片创作的有郑正秋、张石川、但杜宇、李萍倩、任矜苹、万古蟾、卜万苍等;主要童星有但二春、郑小秋、贺蓉珠等。郑正秋被誉为中国电影之父、中国儿童电影开拓者,其参与编剧导演的儿童电影最多,成就最高。郑正秋“先后为《孤儿救祖记》《苦儿弱女》《好哥哥》《小朋友》《小情人》《一个小工人》等六部儿童题材影片编写剧本,同时担任《小情人》和《一个小工人》两部影片的导演工作”[18]8。儿童电影在导演、作品、演员等方面都形成了一股重要的力量,在20世纪20年代中国电影创作中发挥了重要作用,尤其在电影的社会教化功能探索方面发挥了先行引领的作用。

三、20世纪20年代中国儿童电影的文化特征

(一)思想启蒙的使命意识

中国早期电影人在民族产业自强和电影社会教化功能两个方面存有共识。有票房才能生存,有教化才能彰显电影的社会价值。新文化运动兴起之时,第一代电影人自觉承担起了思想启蒙的责任,电影的社会教化功能被极力强调,有良知的电影创作者既是艺术家也是启蒙者。郑正秋曾说:“一位对于社会有极大贡献的好导演,他要抵得到数十百位学校的教师,抵得到数十百位治病的医生……所以,我做导演,往往欢喜在戏里面把感化人心的善意穿插进去的……影戏之于风化,具有密切之关系,已为社会所公认”[19]12。电影由之前记录、杂耍、游戏的技术奇观消遣,于此时已变为可以进行社会改良、推动社会文明进步的器具。郑正秋特别强调创作者的良心,注重艺术的改进和思想的革新。[20]1-6创作者对于电影教化功能的认识首先体现在题材选择上的自觉,曾经庸俗化的取材渐渐向严肃的具有教育功能的题材转化。即使受到时代局限,创作者们仍没有突破旧题材和传统道德观,但对于发挥影片的社会功能却更加自觉。启蒙主义者都具有主动宣传的意识,通过电影、报纸等扩大启蒙影响。明星公司通过自己的刊物,构建更广的宣传平台。郑正秋作为思想启蒙者以及优秀的电影经营者,自觉有效地运用了媒体,传达个人的理念,进行电影的预告、宣传、解读和推广。

20世纪20年代的中国电影图景中,创作者的启蒙意识最集中地表现在儿童电影及女性题材的电影当中,电影表现儿童早于妇女,妇女题材电影到了20年代后期才大量出现。儿童、妇女等问题是教育的重心,关乎民族未来,具有极强的现实价值,儿童电影能够同时集中儿童、妇女、阶级等社会问题,这是宣扬启蒙精神的最佳题材。同时,电影的主要社会功能是教化功能,儿童是教育的最佳对象,无论从教育效果上还是教育对象上来说都是最佳选择。儿童永远是弱势群体,为成人世界所同情,能够打动人启发人;儿童却又单纯无邪,没有国人的“劣根性”,这又为人们所接受和喜爱。同时,20世纪20年代电影观众由于阶级、教育、思想、文化、地域差异,形成了不同的欣赏品位,而儿童电影最适宜调和折中观众的欣赏趣味,进而吸引各个阶层、新派旧派、不同性别乃至不同年龄层次的观众,因而儿童电影成为许多导演和编剧自觉的选择。

(二)道德自救的现实追求

20世纪20年代的电影缺乏更为宽广的社会视角,涉及的问题局限于伦理问题,几乎不涉及民族矛盾、革命斗争等问题。影片题材多集中于家庭遗产、父子关系、兄弟关系等,主要表现家庭与社会的伦理关系,被称为家庭片、社会片、伦理片,家庭成为社会的一个缩影。《孤儿救祖记》《弃儿》等都属于家族问题。郑正秋作为具有高度社会责任感、才华横溢的导演,尚没有走出题材局限,直到30年代他才发觉可以“继续前进”。但郑正秋有艺术的敏感性,其创作上的成功,来自于他对观众和现实的自觉把握。他对创作有清醒的认识,他曾说自己“言新不足,言旧有余而已”。[19]12早期儿童电影反映的是家庭伦理亦是社会道德问题,这类旧题材被革命主义者所批评,革命主义者主张电影的时代化、艺术化、平民化[21]29,但这类旧题材却承担着社会改良的功能,从其被观众接受的情况来看,它有广泛的社会基础。《孤儿救祖记》曾在上海及北京连续放映一个月,盛况空前。该片被当时的媒体誉为“中国第一佳片”[22]“中国影戏界之杰作”[23]。“此片深含维持伦常,提倡教育之宗旨,有益社会,良匪浅鲜,在吾国影片业幼稚时代有此良果,诚堪庆幸。”[24]

儿童电影的伦理关注点有个共同的特征就是道德自救,道德自救成为解决社会矛盾冲突的关键,这是传统伦理价值观的延续。电影《孤儿救祖记》中,孤儿成为爷爷的拯救者,而拯救的武器是道德,道德来自于教育,从而传达了一种观念,那就是儿童的教育是家族的未来,而没有道德的人终会受到惩罚;爷爷作为一个道德是非误判者,是这出戏悲剧的缘由,但道德谴责的对象却是他的侄子,因为他迷惑了爷爷,是罪魁祸首;爷爷被自己的虚荣心所迷惑可以原谅,而侄子本来就比孙子疏远,因而即使受到惩罚也不损伤家庭伦理,这种情节设置消解了亲情相残的悲剧性,给观众一个圆满的结局。影片赞扬了孙子,也赞扬了教子有方忍辱负重的母亲,母亲是传统女性的道德榜样,这很像传统戏曲中的题材类型。本片展示了社会道德危机,而走出道德危机的办法是道德自救,让好人终获好报。影片印证了20世纪20年代初期传统伦理所面临的危机,影片以道德自救的方式来解决危机,虽然并非最有效的方法,但它却在艺术与产业、观众与文化、儿童与社会之间,找到了一个微妙的平衡点,从而成为电影社会教化的一次成功有效的尝试。

(三)民族命运的间接隐喻

在家国一体的观念下,家庭成为国家的象征,家庭的伦理冲突与自救,成为民族前途命运的直接隐喻,儿童电影也不自觉地隐喻或勾画着民族的未来。《孤儿救祖记》便是民族自我救赎的隐喻;《好哥哥》是对殖民语境下民族的分裂感的表露;《弃儿》是对民族自立的期待,家国同构的艺术隐喻显露于此。儿童电影不自觉地背负着时代与民族的自我表征,在20世纪20年代的电影产业中具有独特位置,它引领着现实主义创作潮流,构建着民族性身份和图像,使电影产业坚守着艺术的操守与良知。

20世纪20年代的电影创作多被学者称为文化保守主义,其实,影片反映的是伦理的困惑与冲突,关于新旧之争则较少,外来的文化有时被视为道德堕落的因素,这也并非是民族的自大,只是对于传统家庭伦理遭受瓦解的担忧,以及面对观众群体心理文化差异的妥协和折中。文化殖民语境下,儿童电影表现出对于自身文化的固守和坚持,以一种民族的伦理叙事模式对抗西方的文化渗透。文化的冲突在影片中变为善恶是非的冲突,给观众以心理抚慰。中国儿童电影承载着民族的记忆,显得深沉而有力量。儿童是这个多灾多难民族的期望,承担着使命,无法卸去民族苦难留下的阴影,令人嗟叹。

20世纪20年代是中国电影产业兴起、快速发展的十年。一方面,电影作为新兴民族产业经历了从无到有的发展过程,其中,有些人将其作为投机挣钱的工具,而具有责任感的电影人则将其作为改良社会、教育民众的重要文化产业;另一方面,随着社会文化的变革、社会观念的更新,电影开始关注更加宽广的社会问题,涉及儿童、妇女等多样的题材类型。以《孤儿救祖记》为代表的诸多儿童电影的出现便是这一时期经济产业、社会文化等综合因素共同作用的结果。透过儿童电影,我们能够发现20世纪20年代“文化保守主义者”们所做的努力,虽然儿童电影在伦理观念上还存在诸多问题,但这些探索成为一种独特的文化现象,参与了社会的进步和变革,并为中国电影在伦理叙事、思想表达以及产业发展等方面做出了有益的尝试。