《申报》与中国红十字事业的起步

郭进萍

(1.苏州大学 社会学院; 2.苏州幼儿师范高等专科学校, 江苏 苏州 215131)

关于中国红十字事业起步这个问题,学术界已开展了一些研究并取得了一定成果。但是,对红十字事业起步的舆论动员的研究似嫌不足,或者说是不系统的。本文在学术界已有研究成果的基础上,以《申报》为切入口,探析舆论动员在红十字事业起步过程中所扮演的独特角色,以期深化对中国红十字事业起步的历史环境的认识。

中国红十字事业起步于1904年,这里所谓的“起步”,指的是红十字会的正式发轫。在此过程中《申报》占有重要的一席之地。创刊于1872年的《申报》是旧中国出版时间最久、发行量最大的报纸之一,它包罗万象,“凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊、可愕、可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载,务求其真实无妄”[1]。“新人听闻”是《申报》的价值立场。该报纸曾在1873年以一首《申报馆赋》来定义自身渴望的身份:“《申报》者,新报也。贵新也,弗新者删也”,致力于告知中国读者有关现代化的益处。在它发行的第一个月中,首页24篇社论中的13篇,要么支持革新,诸如铁路、蒸汽船和西方药物;要么批判恶行,例如缠足、卖淫和吸食鸦片。[2]171红十字事业正是因为“足以新人听闻”而受到《申报》的关注,其后《申报》连篇累牍的报道则在客观上为中国红十字事业的起步创设了舆论环境。

一、关于华西人红十字活动的报道

《申报》对红十字活动的有关报道至迟可追溯至1874年。其时,因为中日两国发生冲突。9月,《字林西报》刊发了一篇大力宣介战争救护的文章[3]。《申报》主笔全文翻译此文,并以《交战时宜预筹保护人命》为题刊载在9月7日的报纸上,文称泰西各国“战败之俘囚不献馘,被虏之伤疾不加害。且于(开)战后,不分彼此,两造所有创伤者,均令设法调治”,并呼吁中国效仿此善举,“约束诸兵,使不纵悍心猛气,而杀害局外善济之人”[4]。两报的讨论虽都没有直接点出“红十字”这三字,但所论显然关涉红十字的主题。据此,这两篇文章可视为红十字知识在近代中国传播的最先声。

19世纪80年代,英国人梅威令医生在台湾设立医学堂,除日常施医救病外,还专门培养红十字医疗人才。在他看来,“临阵对敌,非死即伤。死者已矣,伤者必为之救拯,而中国则向无此法”[5],“故发此心愿为中国创此未有之奇”[6]。他招募聪慧子弟数人,悉心指授,学有成效则携之至沪,“一试其临阵救护之方”[7]。《申报》对此颇为关注,作了跟踪报道,陆续刊载《译西报述考试医学事书后》《颁给凭据》《述台湾打狗慕德医院办理原由》《述台湾打狗慕德医院学生考试情形》《论西医将行于中国》《论梅威令医生教习之认真》《书本报领恳志盛事后》《医国篇》等文章,详细介绍了梅氏的红十字人才培养善举及在上海的救护演习情况。1888年,梅威令带领一些学有所成的西医学生专程到上海举行救护演习,“其人腰佩利刀,左手持红十字小旗,肩荷药笼医具,衣袖亦以红十字为记号,出入于白草黄沙之内,施其妙技,井井有条”[8]。这是目前所见史料记载的第一场救护演习。时任上海道台的龚照瑗对梅威令的工作高度重视,“不但当众鸣谢,而且次日特往梅医生处踵谢以宠之”,《申报》据此评论道:“盖中国之有西医自此而始,故视之若不胜郑重也”[6]。然而遗憾的是,这些学生学成后,梅威令将他们“带赴北洋,请当轴者派赴营中效用”时,中国当局却没有重用,“毫不在意,一笑置之”[9],从而错失了红十字事业发展的良机。但《申报》的报道无疑使国人对以战争救护为职志的红十字事业有了一个懵懂的认识,具有启蒙之功。

1894年,甲午战争爆发,战争呼吁人道救护。在华传教士积极肩负起了筹办红十字医院的重任,成为清军战地救护队伍中的一支重要力量。《申报》对此高度关注,作了大量报道。据笔者粗略统计,1894—1895年间《申报》刊载的文章中与红十字医院直接相关的多达40篇。当时《申报》的报道主要体现在对红十字会的观感描述上,如红十字会为西方教会人士所组织,选择技能出众的医士,“制备医伤诸药,约集同志”,每逢战事发生,穿着“袖上缀红色十字之衣”,“腋下悬利刀,提药笼而出”,为伤兵“悉心敷治,不分畛域,一视同仁”[10];又如红十字会中还有一些妇女悉心奉侍,“称药量水,劳瘁不辞”。红十字会不分畛域的救护原则也赢得了敌对方的敬重,“敌人亦敬其为善会中人”,“不准有人加害”[9]。凡此种种,不一而足。

与此同时,日本赤十字社的战地救护活动也引起了《申报》的关注。甲午战争中,日本赤十字社组织医生及看护妇十万人,驰赴战地,除救治日本伤兵外,对于“华兵之中弹而仆者”,也“不分畛域,一体留医”[11]。旅顺一役,负伤清军为数众多,受赤十字社救护者“难可偻数”[12]。这些报道无疑“使国人从直接的‘观摩’中受到刺激与启发”,进而认识到兴办红十字事业的重要性、必要性和紧迫性。这样,“以甲午战争为嚆矢,中国红十字的启蒙运动开始兴起”[13]11。

二、关于红十字知识的系统介绍

尽管红十字事业的创办存在可能性,但是从可能到现实还有很多阻力,这就必须加强对创办红十字事业可行性的宣传。《申报》在这方面作了大量报道:

(一)系统介绍红十字会的历史、性质、宗旨、原则和标志等相关知识

甲午战后,受传教士创办红十字医院和日本赤十字社战地救护实践的刺激,国人要求仿行西法,创设红十字会的呼声不断高涨。《申报》多次刊文普及红十字会的相关知识,强调红十字会的历史“其议创自英人,而瑞典(士)人实成之”;红十字会的性质是“泰西各国临阵救护受伤兵士之善举”[8];红十字会的宗旨“专在救伤疗疾,减军民之痛苦,埋尸卫生,免生存者之疫疠。何地开战,即行驰赴救护之劳役,盖与战事相终始”[14];红十字会的中立原则,“会中人专以医疗受伤军士为宗,一视同仁,无分畛域”[7];红十字会的标志“公定以瑞士国国旗覆而用之。瑞士国旗系红地白十字,此会则用白地红十字旂”,环球各国加入红十字会联盟者,“方准用此旗帜,会外不得滥用”[14]。

《申报》还不遗余力地宣扬红十字事业的典范人物南丁格尔和亨利·杜南的贡献和事迹。在克里米亚战争中,南丁格尔及其同伴们“逢伤必救,不嫌污秽,遇疫必疗,不惧传染,遂使三国之在战地者,上自将帅,下及兵卒,莫不出水火而登衽席,起死人而肉白骨”[14]。《申报》称誉她为“救护被疮兵士之鼻祖而各国红十字会之滥觞”[15]。亨利·杜南“箸(著)书立说,发明战场救护受伤人之法,遍赠列国好善士”,一时志士仁人,“无不踊跃乐从”。又“请自守局外中立之条,战国不得枉害会中员役。观战无过虑,救伤无歧视,良法美意兼而有之”[14],数年如一日地奔走呼吁,“集议数回,遂创立红十字会”[15]。此种典型宣传具有很强的感染力,进一步加深了人们对红十字事业的印象。

(二)具体介绍红十字会战地救护设施及治伤方法,使国人知所仿效

关于救护队员装备,《申报》撰文指出:

当会中医士赴战地时,器物须随身携带,所最要者以小口袋置猫肠线、直针、弯针、各式利刀,紧扣腰带间,又以皮袋盛细麻、绒布卷、象皮膏、止血机、葡萄酒、凉水、冰水、吗啡水、玻璃水、节、剪刀、石膏粉、鲸油、啰仿、鸦片酒负之于肩,盖以备临时急救之用也。[8]

关于战地救护的方法和程序,《申报》介绍得也很详细:

其救人也,分为四站:第一站,医士当与战士同行,见有受伤者,或用布被或用安车舁至第二站交代。其第二站须设在离战场七百码或九百码之远,务使敌军弹丸不能飞至。既有受伤者送到,医士急为之止血止痛,饮以美酒,葆其精神,并整理其折断之骨,然后送交第三站。至第三站,须离战场一千码,医士之职在查明伤之轻重,或截去肢体,或扎缚血管,或整其碎骨,然后开列一单送交第四站。其第四站,名曰战场医局,须离战场约十华里至十二华里,受伤者由车送到,即安置养病处,依期施治至告痊而后止。[8]

此外,《申报》还对日本赤十字社的成立经过、组织状况、救护事迹,以及土耳其、暹罗等国的建会历史,作了详尽的报道。

(三)通过辩论争鸣的方式扫除国人对红十字事业的认知障碍

《申报》在大力宣传红十字事业的基本知识时,还时常通过辩论争鸣的方式,积极寻求适合中国人接受红十字事业的“理想”模式。

针对时人对红十字事业存在的偏见和误解,《申报》多次刊文予以辩驳。例如,有时人排拒红十字标志,认为“十字为西教中标志”,中国既不入基督教,何必以红十字名之?建议“不妨另立一名”。对此观点,《申报》刊文从红十字事业的全球性特征出发,指出“红十字会已通行于欧亚美各洲”,我国若另立一名,不会得到国际社会认可,“致失辅车之相依”。而借用红十字会名,可收“互相联络”之效。又如,针对时人主张的“我中国军中本有伤科,何必更兴斯会”的反对意见,《申报》直言不讳地指出:“中国伤科向无真实本领”,且临阵医生和寻常施医者迥别,临阵医生务须“朴实耐劳”,而我营中官医却通常“挂名食俸”,且人员匮乏。一旦战事发生,“军士多至数万或数十万,交战既毕,满目疮痍,岂每营一二医生所能奏手?”[8]加之各国交战定章规定,“军医海则居舰中,陆则留营内”,不比红十字会医士可以“遄行无阻,四出施医”。在这个意义上,红十字会“实足辅军医之所不及”[11],是战地救护中不可或缺的一支力量。

这些辩论和争鸣,在一定程度上消除了国人对红十字事业的认知误区,为红十字事业在中国的起步扫清了思想认识上的障碍。

三、关于红十字利益的多角度宣传

尽管红十字事业的起步存在可能性和可行性,但要使红十字会在中国真正落地,还必须加强对红十字事业创办必要性的论证和宣传。大体而言,《申报》对创办红十字事业利益的宣传主要集中在以下几个方面:

(一)从民族国家的角度论说红十字事业的重要性

1898—1899年间,《申报》多次刊文呼吁中国创设红十字会,参与国际竞争。1898年3月26日,《申报》刊载大阪华商孙淦撰写的《创兴善会》一文,力陈兴办红十字事业的“四利”:

疾伤有恃,军士气壮,鼓行而前,图功自易,一利也;万邦善政,是则是效,结盟诸国,人不敢轻,二利也;国有病疫、大凶大札,会众疗治,保全必多,三利也;我国医学,讲求未精,此会若成,研究益易,四利也。[12]

兴办红十字事业“具此四利而无一害”,且红十字会为“近数十年至善之大政”。地球各国“除非洲、南洋诸野蛮外,莫不有此会”。在此基础上,该文强调对此“万国共行之善政”,中国却“阙如”,令西方人视我国为“野蛮”,“其于国体所关匪轻”。[12]显然,该文立论的基点是从民族国家的高度阐述创办红十字事业的必要性。

1898年5月9日,《申报》刊载《创兴红十字会说》一文,进一步从野蛮与文明的角度出发倡导中国兴办红十字事业。文章指出:世界各国中“凡有教化之邦,无不踵兴斯会”。中国素有礼仪之邦之称,却未兴红十字会,“令兵卒于效命疆场之际,断脰折胫,惨怛呼号”,致“贻四邻之笑而鄙之为野蛮”。[8]

11月,《申报》又相继刊载《红十字会说》和《接录红十字会说》,就红十字会的发轫、继起、定帜、会名解释等问题详加解说,称誉红十字会“系国政改良之磁石,有感化人心之力”。文末指出,“国有异俗,人无异性”,环球各国无论大小强弱,不入红十字会则是“不仁”“不智”的表现,且红十字会与政教、交际、卫生、兵事均有关系,呼吁政府“速为筹建”,使国人“尽列此会”,“得沾博济之荣名而享公共之利益”。[16]

1904年日俄战争爆发后,《申报》再次刊文指出:迩岁以来,如暹罗、越南、波斯、土耳其等“凡百小邦,莫不入红十字会”,中国作为“声明文物之邦”却对此“漠然置之”,“非特贻诮友邦,即自问亦能无所愧恧乎?”[7]进一步从民族国家的高度呼吁:中国亟须兴办红十字事业。

(二)从战地救护、战争士气的角度阐述红十字事业的利益

早在甲午战时,《申报》就对红十字事业在战地救护中的重要性有了直观的认知,撰文指出中国在行军方面缺乏救护医生,为“武备中一大缺陷”,希望时人积极培养西医,于行军之际随行,“俾兵士一或受伤即可为之敷疗”[9]。1896年南京在军中拟设西医院,即鉴于“与日本交争,借助于泰西红十字会”的情状,指出当“两军相见,砲火喧天,肉薄血飞,死亡相继”时,军中西医院要发挥类似泰西红十字会的作用,教授兵士自救之术,以“避敌人之弹丸”并“救我军之伤损”。[17]

1898年,《申报》进一步刊文强调红十字事业在战地救护中的重要性,称中国近岁海疆多事,军兴频仍,数十年来却未创兴红十字事业,“行伍疾疫未尝预防,士卒伤夷委之而去”,致使“军心一馁则立蹶焉”,触犯“兵家所大忌”[12]。

(三)从社会灾害救济的角度宣讲红十字事业的利益

《申报》刊文指出,红十字会的作用绝不仅限于硝烟弥漫的战场,在社会灾害救济方面也有独特的价值,“红十字会中人平日遇有疹疠、天花,或则洪涛漭瀁之中轮船失事,皆得施其神术以拯生灵”。此外,对于旱涝、疾疫等常见灾害,红十字会也当仁不让,“施妙术以救群黎”。[11]

不言而喻,《申报》对红十字事业利益多角度多方面的宣传使国人在思想认识上对创办红十字事业的重要性和必要性有了较为全面理性的认知,为红十字事业在中国的起步奠定了良好的舆论基础。

值得一提的是,《申报》对红十字事业的大力宣传也引发了其他报刊对红十字会这一新生事物的“注目”。1898年,《时务报》刊载大阪商人孙淦奏设红十字会的禀文及介绍法国红十字会的专文。《集成报》也转载了孙淦的禀文及驻日公使裕庚的批示。《广智报》则大力宣传了上海所创设的红十字会以及日本和法国红十字会的情况。同年,《湘报》还发表了皮嘉祐的《平等说》,指出:“因平等而有弭兵会,因平等而有红十字会。”[18]与此同时,不少中国人自愿加入日本赤十字社的现象也引起了媒体的关注。1898年,《岭学报》对加入日本赤十字社的中国人作了专门报道,“支那人陈恒囗氏曾在长崎营业多年,今经在长崎演武会会员中根正秀氏之绍介,刻曾列在红十字会中”,并称赞陈氏为中国人加入红十字会的“先声”[19]。次年,《知新报》刊载了在横滨的中国人加入日本赤十字社的情况,称“在横滨之中国人数名欲入于日本赤十字社,申请于该社神奈川支部,已得其允准。中国人欲入此社者,尚不尠”。日本赤十字社东京本部还应中国人之请求,赠送“汉译社规二百五十册”。[20]

此外,《申报》还大力引介红十字会的条约、章程,仅1904年中国红十字会诞生之年,《申报》就相继刊载《红十字会条约》《沈仲礼观察译万国公法内杰乃法盟约》《上海万国红十字会暂行简明章程》等文,为中国红十字事业的起步提供良好的制度支持。

四、《申报》舆论动员的社会影响

“一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生”[21]28。报刊作为近代新兴的主流媒介和重要的舆论宣传工具,对于开通风气、启迪民智有特殊的功用,诚如梁启超所说:“报馆者,作世界之动力”,既能“养普通之人物者也”,又可“救一时明一义者也”[22]。可以说,“报纸为瀹智利器”[23]4。19世纪70年代至20世纪初期,《申报》以各种形式宣传红十字事业起步的可能性、可行性、必要性及章程制度,创设了中国红十字事业起步的舆论环境,并产生了重要的社会影响。

(一)在思想启蒙方面,国人开始关注和宣传红十字事业

在《申报》的强势舆论宣传和甲午战时传教士红十字医疗实践活动的影响下,处于时代前沿的中国知识精英对红十字事业产生了浓厚的兴趣,并予以公开宣传。1897年,谭嗣同在《仁学》一书中写道:“若夫日本之胜,则以善仿效西国仁义之师”,“敌军被伤者,为红十字会以医之;其被虏者,待和议成而归之”[24]81。同年,孙中山将英国医生柯士宾的《红十字会救伤第一法》译成中文,向国人系统宣传红十字会的知识,并产生了一定反响,《申报》曾报道称“孙文所译《红十字会救伤第一法》亦颇有用,正不必以人废言也”[7]。1898年4月,陈玉树在《论保国会》一文中宣称“泰西立会之最善者无如杰乃法(即日内瓦——引者)之红十字会”。[25]93这些举动是对《申报》舆论动员的有力响应,同时也进一步强化了对红十字事业的宣传。

(二)在实践推动方面,国人纷起仿行红十字理念

还在甲午战时,中国即出现了试办红十字会的义举。据《申报》载,有一个姓金的中国妇人,之前在美国习医,此时恰巧“卒业而归”,于是和泰西某女医同立红十字会,集得洋银三千元,“受伤者遂医药有资,渐渐痊愈”。事后此妇人还受到了光绪皇帝的嘉奖,皇帝“赐以御书横额”,“髹以黄色大书‘恒乐慈善’四字”,“以奖其功”。[26]

受《申报》舆论动员的影响,中国一些社会团体开始有意识地借鉴和效仿红十字会的理念。如1898年湖南衡州府开办任学会,即有意仿行红十字会的“不分畛域”原则。其章程申言,对于“海内同志愿与乐成分立斯会者”,即“视同一会,必不以方域歧视(如泰西教会红十字会诸例)”。[27]同年,《亚细亚协会章程》也明确规定:“仿西人设军中红十字会,预选名医,备筹药费。”若亚洲各国发生灾难,则须出财力资助,不可“坐视推诿”。[28]

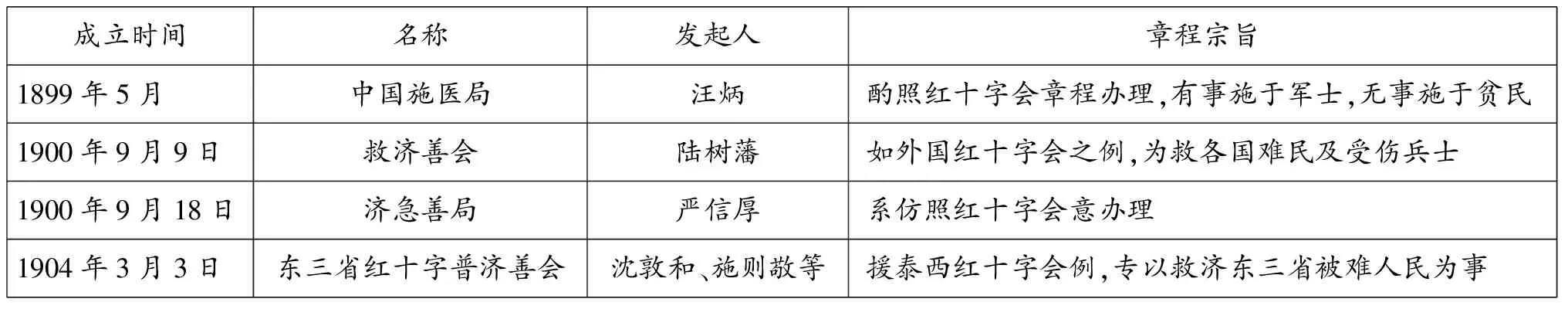

与此同时,一些绅商也开始自发地将本土善会善堂与西方红十字会的理念相嫁接,催生了一批具有红十字色彩的组织,具体见表1所示:

表1 1899—1904年间成立的仿效红十字理念的组织一览表

资料来源:闵杰《近代中国社会文化变迁录》(第2卷),浙江人民出版社1998年出版;《救济善会启》,《申报》1900年9月9日;《济急善局公启》,《申报》1900年9月18日;《济急公函》,《申报》1900年9月30日;《东三省红十字普济善会章程并启》,《申报》1904年3月3日。

由表1可见,在《申报》的舆论动员下,红十字事业的理念与原则已逐渐被国人接受并运用到实践中。而中国红十字会的成立即依托于本土善会资源,通过模仿嫁接的路径成功实现着陆。在这个意义上,《申报》对助推中国红十字事业的发轫功不可没。

五、结语

晚清以降,伴随西学的大规模输入和民族危机的不断加深,民族主义思潮应运而生且愈演愈烈,红十字事业在中国的起步即是民族主义驱动下的一个衍生品。

红十字事业具有全球性特征。19世纪末,随着世界范围内越来越多的国家缔约加入红十字的联盟,一些有识之士敏锐地发现中国在世界舞台上正处在为数越来越少的国家行列。如果中国想获得国际社会的认可并参与国际竞争,那么就需要遵守西方列强的规章、制度、风俗以及习惯。“如果不是以追求国际社会对其大国地位的承认为前提,那么20世纪中国的民族主义将无任何意义”。[29]279在近代救亡与启蒙的时代主题下,红十字会作为民族主义的表征进入公共视野。时人大声疾呼:“不立红十字会以拯救于平时,不成红十字军以救济于战时,不但为国民之耻,即亦国家之耻也,不但为国民之危,即亦国家之危也。是红十字会者,诚吾国今日之要图。”[30]显然,在有识之士看来,如果中国不创办红十字事业与世界联盟,那么就无法立足于世界民族之林,中国的伟大文明将会有沦落到野蛮、传统以及落后文明之列的危险。为此,《申报》刊载大量文章,对中国红十字事业的起步作了广泛的舆论动员。就舆论动员的内容来说,既有对发生在中国的相关红十字会活动的报道,也有对红十字会知识的系统介绍和对时人对红十字事业认知偏见的辩驳,更有对兴办红十字事业利益的直接宣传和对红十字条约章程的引介。《申报》的舆论动员,使人们对红十字事业起步的可能性、可行性和必要性都有了一定的认识,创设了红十字事业起步的舆论环境。

值得一提的是,《申报》还通过跨国比较,灌输这样一个观念:创办红十字会是不可避免的现代化趋势,并设立“羞耻榜”。在这个榜上没有红十字会的国家被认为是地位较低、野蛮的国家,而有红十字会者则被视为文明的国家。是否创办红十字会成为衡量一个国家文明与否的重要标尺。这样一把标尺确立了各民族国家开展现代性竞争的依据,即参与红十字事业程度的排名。这在以前是不曾出现过的。据此,《申报》有效地利用了国家间的比较,提醒中国所处的耻辱状态,进而激发国人的荣誉感以及渴望国际认可的民族情感。中国红十字会的成立正是基于这样的动机:希冀向国际社会靠拢,进入以近代民族国家为单位的国际合作场域。这样的理念贯穿中国近代红十字事业发展的始终。更确切地说,遍及整个中国的民族主义情感是中国红十字事业起步的驱动力,《申报》作为一种“群体的自白形式”[31]256,则为这场事业搭建了大众参与的平台。从这个意义上说,《申报》在中国红十字事业起步过程中的舆论动员作用是不容忽视的。