阐释学视角下少数民族文学翻译中的译者主体性

——以葛浩文《尘埃落定》英译本为例

郭佩英,王 玉

(陕西科技大学文理学院 陕西西安 710021)

一、引 言

中国是由56个民族组成的多民族国家,少数民族文学是中国文学不可或缺的重要建构。受地域环境的影响,少数民族在漫长的岁月中形成了独特的社会历史、宗教习俗和民族心理等自身文化,这些文化异彩纷呈,绚丽夺目,彰显了中国文化的多样性。因此,广泛持续地对外推广少数民族文化,让少数民族文学走出去,对促进中华民族大融合,让世界更全面如实地了解中国和认识中国,从而更全面自觉自愿接受中国,具有重大而深远的意义。

作为原作和译作的“纽带”,译者在少数民族文学走出去的过程中,担负着重要的责任和使命。葛浩文(Howard Goldblatt),美国汉学家,著名翻译家,被誉为“西方首席汉语文学翻译家”,2012年诺贝尔文学奖得主莫言作品的英文译者。自20世纪80年代以来先后翻译了国内20多位著名作家的40余部著作,以其自身对中国文学的热爱以及扎实的翻译功底,身体力行地推广中国文学,促进中国文学在海外的传播,赢得了海外读者的广泛赞誉。无论是译前文本的选择,还是翻译过程中运用的策略和艺术,都体现了译者主体性的发挥。葛所采取的译者模式及翻译策略都值得国内译者探讨和借鉴。

《尘埃落定》是葛浩文翻译的藏族作家阿来的长篇小说。阿来以康巴藏族土司的兴亡为主线描绘了藏族土司制度在历史洪流中的发展、兴盛和灭亡,而作者阿来更是凭借此书荣获第五届茅盾文学奖。传统古老的藏族风情和恢宏壮丽的土司历史,神秘复杂的异族人的性格,都为小说的内容增加了浪漫底色。该书出版15年以来,吸引了数以万计的中外读者,魅力经久不衰。本文将依据阐释学翻译理论,探讨葛浩文如何阐释该作品中的少数民族文化和历史,其译者主体性的发挥受到哪些因素的影响,少数民族文化是否得到充分的凸显。

二、阐释学翻译观

阐释学(Hermeneutics)起源于20世纪60年代,是西方的一种哲学和文化思潮。阐释学作为一门研究文本意义的理解及诠释的学科,它的发展经历了古典阐释学、浪漫阐释学、哲学阐释学和后现代阐释学四个阶段,从最初研究领域只针对宗教经典的阐释逐渐发展为与不同领域进行融合,其核心观念始终是对作品的理解和诠释。海德格尔(M.Heidegger)从存在的哲学观点出发,提出“前有”、“前见”和“前把握”的前理解观点,伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)继承了海德格尔的思想,在此基础上提出了“权威”、“传统”、“效果历史”和“历史性”是理解过程中的存在因素[1] (P53-62),从而实现了阐释的“生命关联”[2] (P35-39)这一前理解行为是译者对文本进行阐释的基础。

乔治·斯坦纳(George Steiner),将阐释引入翻译研究,认为理解是翻译的基础,翻译活动由“信任(trust)”、“侵入(penetration)”、“吸纳(embodiment)”与“补偿(restitution)”四个过程构成[3] (P319)。在这一翻译过程中,译者的活动贯穿始终。首先是译者“信赖”地选择要翻译的作品;其次是译者解读原文时“破坏性”的“侵入”;再次是“吸收”过程的过滤性阐释,最后是为实现原作者和读者之间的平衡而进行“补偿”。

三、译者主体性

译者主体性是指“译者在受到边缘主体或外部环境及自身视域的影响制约下,为满足译入语文化需要,在翻译活动中表现出来的主观能动性”[4] (P10-16)。杨武能是国内较早关注译者主体性的学者之一,早在20世纪80年代,他就提出了基于文学翻译的“阐释循环”。在杨武能看来,翻译的主体不仅是译者,还包括翻译家和读者,即“原作者、译者、读者或接受环境。”[4] (P10-16)按照上述学者的观点,译者在整个翻译过程中,扮演着读者和作者的双重角色。于原作者而言,译者是读者;于译文读者而言,译者是作者。译者游走于原作者和读者之间,无论是对于原作内容的消化理解,还是对于原作的诠释表达,始终扮演着至关重要的角色。译者既是原作和读者沟通的“桥梁”,更是两种不同语言文化河流上的“摆渡人”。从这一点上来说,译者是翻译的主体,作者是边缘主体。

译者的主体性由主观能动性和客观受动性构成[5] (P144)。主观能动性主要表现在译前文本的选择,对原作的解读,翻译策略的抉择以及译文的表达,后者指社会语境、时代背景、语言形式、出版商、读者对译者的影响或制约。体现在文学作品的翻译中,就是译者发挥主观能动性下的再创作,即“翻译、接受与再创造的循环”。[6] (P3-6)在译文的“创作”过程中,译者既要领悟原作的精神,理解原作的言外之意,弦外之音,以揭示原作文字背后隐藏的含义,还要根据接受群体的需求,对原作的部分内容进行改写、增添或删减。这种创造性的叛逆实则是对原作的忠实[7] (P32-39、82)。

少数民族文学翻译的目的是全面真实地反映少数民族的文化特质,再现少数民族文化的精髓,弘扬多元一体的中华文化,以延续少数民族文学的生命。然而,少数民族文学因其鲜明的民族语言特色和文化符号,成为翻译的难点。因此,在忠实原作的前提下,译者需要进行创造性的劳动,“在翻译过程中调动自己的先行见到与作者的前理解相互融合,达成理想的阐释,形成新的翻译局面。”[8] (P30-31、53)

四、《尘埃落定》译者主体性分析

(一)底本的选择与民族文学意义的再生

文学翻译活动的最终目的在于意义的再生,而译者在进行相关的翻译活动之前要对原文本进行有条件、有目的的筛选,这一切都基于译者主观意识上的“信赖”。在文化多元共生的经济全球化的当今时代,世界将更多的视野投向中国,中国也以积极的姿态共同促进世界各国不同文化之间的交流与融合,而少数民族文学就成为让世界了解中国多元文化的窗口。在此背景下,作为中国文化走向世界的“有力推手”,葛浩文及其妻子林丽君(Sylvis Li-chun Lin)选择对《尘埃落定》一书进行翻译。正如葛浩文本人所言:“我只知道我爱中国文化,中国文学”[9] (P45-56),在底本的选择上,葛浩文更是严谨认真、一丝不苟,“中国每年不知道要出多少小说,我们只能选三五本,要是选错了的话,就错上加错了。”[9] (P45-56)

正是由于葛浩文关注民族文学作品,特别是西藏文学作品研究,《尘埃落定》的英译本才得以问世,受到广大海外读者的青睐。由此可见,译者在在选定该小说进行翻译时,对于该小说已经存在一种先验的“信赖”,并且相信文本中的“存在意义”,这也正是译者的主观能动性的彰显,这样,在译者与原作之间就构建起了一座“信赖”的桥梁。

(二)阐释的度与民族文化呈现的效果

翻译不是原语和译入语之间单纯的逐字翻译。译者根据自身的认知经验,对原语文本进行“过滤性阐释”。在吸收的过程中,译者选择恰当的翻译策略对原作进行归化或异化处理。葛浩文在翻译中经常采取归化的翻译策略,对译文进行增补删减,使译文能够为译入语读者所接受,从而与译入语文化融为一体,这样不仅促进各国文化之间沟通、交融,同时还能实现海外读者对我国少数民族文化的正确理解。

1、适度的阐释凸显了人物形象

在西藏旧社会体系下的女性,总是处于边缘化的地位,沦为男性的附属品。即便是拥有尊贵身份的土司太太,其地位和权力也不可与吐司同日而语,一切的话语权都掌握在真正的男性领导者——麦其土司的手中,但对于外人来讲,土司太太还是高高在上的。在处理译文时,葛浩文对原文进行合理阐释,使译文中的女性人物同样立体、饱满。

例1:原文:母亲说:“你们不叫我进去,那特派员送我一支烟枪干什么?”[10] (P71)

译 文 :“You won’t let me in?”Mother complained.“Then why did the special emissary give me an opium pipe?”[11] (P81)

这句话描写的是小说主人公“傻子”的母亲带着他前往生产制造鸦片的作坊,被看守士兵拦截下来时,母亲与看守士兵之间的对话。这里,译者保留了原文的语境,延续了原文中的叙事风格,同时对原文进行了“侵入式”的理解,并且对此处语境进行内在消化,对母亲说话时的情绪进行了具体化的处理,将原文中的“说”转换成译文中的“complained”,更能突出母亲情绪上的变化,对于守卫无法满足自己要求的抱怨之意跃然纸上,此处译者对原文语境以及文本意义的诠释都比较到位,抓住了文本的核心意义。

例2:原文:说完,她就丢开我去看她白净却掩不住苍老的双手。每次梳洗完毕,她都这样。现在她梳洗完毕了,便一边看着自己的手一日日显出苍老的迹象。[10] (P1-2)

译文:Then she left my side to examine her fair hands,which could no longer hide the signs of aging.She inspected them every time she completed her morning grooming.Now that she'd finished,she scrutinized those hands,which were looking older by the day,and waited to hear the sound of the maid dumping the water on to the ground.[11] (P3-4)

这段话描写了土司太太面对自己逐渐衰老时神态的变化以及心理活动。原文中有两个“看”,前者指母亲对于自己双手逐渐变得苍老的观察,后者是说母亲在每日循环往复的生活中对于双手出现苍老迹象的细细琢磨,暗示了母亲老年时的孤独感。葛浩文根据个人的认知,对原文深度解读,将两个“看”分别译为“examine”和“scrutinized”,凸显了母亲面对衰老时莫名的恐慌和焦虑,成功刻画了小说中女性的形象。

2、巧用文化标签词再现原文意蕴

在跨语言、跨文化的交际活动中,译者主体性除受读者兴趣、赞助商等接受环境影响外,还受移入语文化语境的影响。翻译时,译者需要充分考虑两种语言文化的异质性,慎重处理具有文化标签的单词和短语,如汉语中的“红糖”,在英语中指“brown sugar”;汉语中的“胆小如鼠”,在英语中的意义对等词却是“as timid as a hare”。葛浩文精通中英双语语言,熟谙中英两种文化的差异,对《尘埃落定》中具有文化标签的词语,能够巧妙灵活处理,达到了原作与译作之间真正意义上对等。

例3:原文:这并不是说,以前我的脑子在睡着的时候就没有活动过。不是这个意思,如果是这样的话,那我就是自己打自己的嘴巴了。[10] (P154)

译文:That doesn’t mean my brain hadn’t been active in the past when I slept.No,if that were true,it would be a case of slapping my own face.[11] (P175)

原文中,“自己打自己的嘴巴”,源于中国封建制度下奴仆尊崇主人命令,深含“掌嘴”之意,在英语文化中的对等词是“slapping my own face”。如果直译为“slapping my own mouth”,并不能实现真正意义上的功能对等。这里也是英汉两种不同语言文化之间异质性的体现。

例4:原文:索郎泽郎不先把画眉弄死就往下拔毛,活生生的小鸟在他手下吱吱惨叫,弄得人起一身鸡皮疙瘩,他却一副若无其事的样子。[10] (P9)

译文:Sonam Tserang didn’t kill his thrushes before he began plucking their feathers,drawing horrible cries from the flapping birds.Everyone had goose bumps,everyone but he.[11] (P12)

例4中“鸡皮疙瘩”,在英语中指“goose bumps”。如果按照字面意思直译为“chicken skin pimple”,必将使英文读者不知所云,造成对中国文化的误解。

因此,葛浩文采用归化策略,灵活处理具有文化标签的词语,消除了东西方文化障碍,充分发挥了译者的主观主体性。

(三)书名改写的“合理性”

书名作为一部文学作品的点睛之笔,既能点题又能引起读者的阅读兴趣。《尘埃落定》的书名改写,引发了国内学者的争议。黄立(文献)认为将书名《尘埃落定》“The Dust Settles”改译为“Red Poppies”(红罂粟),“消解了《尘埃落定》这一标题为读者带来的深刻内涵和丰富暗示”[12] (P73-78),使小说反映的历史叙事走向发生了变化。然而,通过分析小说各章节名的英译,可以判断书名的改写是葛浩文有目的文本操控行为。小说《尘埃落定》共有49章,除第12章的名称“客人”被意译为“visitors”外,葛浩文对其他章节名的翻译,基本采取了直译的方法,保留了原作的语言风格,如实再现了原文的含义。值得关注的是,小说最后一章,原文的章节名“尘埃落定”,葛浩文仍然保留原语意义,直译为“The Dust Settles”。同样是“尘埃落定”,在作为章节名和书名翻译时,所对应的译文却大相径庭,体现了译者的主观能动性和受动性,是译者在“前有”、“前见”和“前把握”的“前理解”条件下,受存在因素的影响,阐释过程中表现出的“创造性叛逆”。正如胡伟华所说:“葛译‘Red Poppies:A Novel of Tibet’既体现了小说的线索‘红罂粟’,又能够引发读者对于西藏异域风情的阅读兴趣。”[13] (P137-142)

改写是文学作品翻译的一种手段,有其合理性和意义。“原作跨越不同时代、不同民族和语言体系进入一个与它原来社会文化语境完全不同的语境,它必然会受到译入语语言文化规范的制约,在不同程度上异化为译入语文化形态特征,从而融入译入语文学大系中。[4] (P10-16)

除此,小说的“尘埃落定”和“红罂粟”的文化意象也足以解释葛浩文书名改写的译者主体性。“尘埃落定”原意为“漂浮的尘土落了下来。比喻事情有了结果或结局。”[14] (P109)阿来以此成语为题,旨在说明藏族社会在历史洪流中的社会变迁,让读者对藏族厚重的历史文化、藏区社会的风云嬗变有身临其境之感,展现了独特与神秘的藏族风情。

“罂粟”一词寓意丰富,其意义已逐渐从单纯的药物材质转化成“诱惑”甚至是“欲望”的代名词,不仅形成其独特的文化意象,更是形成对于小说精神的一种折射和隐喻。而贯穿整个故事发展的主线就是由“罂粟”种子开始的,神秘的罂粟种子,正是引发土司家族从兴盛到衰亡的直接导火索,“罂粟”在土司这片纯洁的领域播种、收获,带给土司家族空前绝后的繁盛。同时,这个新事物的出现与繁衍,也促成了麦其土司乃至整个藏区政治制度的变革。其次,罂粟也是人们欲望的象征,小说中写道:“罂粟第一次在我们土地上生根并开放出美丽花朵的夏天,一个奇怪的现象是父亲、哥哥都比往常有了更加旺盛的情欲。我的情欲也在初春时觉醒,在这个红艳艳的花朵的撩拨得人不能安生的夏天猛然爆发了”[10] (P42);“罂粟们就在天空下像情欲一样汹涌起来”[10] (P45);“这些我们土地从来没有过的东西是那么热烈,点燃了人们骨子里的疯狂。”[10] (P44)诸如此类描写,都给人以感官上的刺激。葛浩文深谙译入语读者的阅读兴趣:“一种是性爱多一点,第二种是政治多一点,另外一种就是侦探小说”。[9] (P45-56)

西方读者更倾向于逻辑性强且故事篇幅紧凑简洁的文学作品,为了切合译入语的文化背景及审美期待,迎合海外读者的阅读兴趣,改译后的书名Red Poppies更能从字面上直接反映推动小说故事发展,帮助读者抓住故事核心主线,更好地理解故事内容,津津有味地读下去,从而激发译入语读者对于西藏异域风情的求知欲与探索欲望。

(四)原文删减和注释性翻译的缺位弱化了民族文化

翻译是文化移植、文化交融。但文化移植是一个过程,语言仅是翻译的操作形式,文化信息才是翻译操作的内容。[15] (P66-70)为使原语文化能够在译入语文化中“生根发芽”,葛浩经常对原文进行删减或省译。

1、原文删减

例5:原文:尔依们却一直都长得一副模样,都是长手长脚,战战兢兢的样子。[10] (P112)

译文:Over the centuries,no two people in the Maichi family had looked alike,but each Aryi resembled all the others.[11] (P129)

尔依一家是土司家族历代的奴仆,履行着行刑官的职责,也是土司家族权力下的牺牲品。对同自己处于相同阶层的奴隶而言,土司臣民惧怕行刑官,但他们却无法意识到,自己内心深处真正恐惧的是土司至高无上的地位和权力。此处对于行刑官外貌特征的描写有助于突出人们对于行刑官内心的恐惧,“长手长脚、战战兢兢”八个字精确地描绘了尔依世家的外貌特征,在某种程度上达成了与“行刑官”这一职业形象的完美契合。译文“each Aryi resembled all the others”仅仅传达了尔依父子俩相貌相同,但作为行刑官的体貌特征没有很好地凸显。

例6:原文:麦其土司无奈,从一个镶银嵌珠的箱子里取出清朝皇帝颁发的五品官印和一张地图,到中华民国四川省军政府告状去了。[10] (P8)

译文:Left with no choice,Chieftain Maichi opened a case inlaid silver and beads and took out a seal representing the highest official title conferred by the Qing Emperor.With the seal and a map,he went to the provincial capital to file a complaint with the military government of Sichuan,under the control of the Republic of China.[11] (P10)

此处的“五品官印”是典型的具有中国特色的文化负载词,也是中国旧社会封建等级下官员品阶的代名词。将官员分成若干等级,统称为“品”。品阶的大小,直接反映官吏级别的高低,而不同品阶的官员持相应等级的印章。印章既是身份的象征,也是权力的凸显。由于中西方意识形态和文化背景的不同,葛浩文在此省略了对于“品阶(五品)”一词的翻译,将其译为“a seal”,并未对官员等级作详细说明。此做法虽便于西方读者理解原文表面含义,但一定程度上也造成对中国传统文化历史背景的隐含化与模糊化,对于麦其土司的政治身份也没有清晰明了的认知,甚至有可能会造成译入语读者对于中国古代官员等级的误读与曲解。

2、注释性翻译的缺位

注释性翻译是指“译者在翻译过程中为了完整地传达原文语意和风格的一种补偿方法”[16] (P50-52),是为了达到翻译等值而采用的辅助性手段。注释性翻译可以弥补直译和音译的不足,常见于对人名、地名、事件、历史典故、谚语等特殊文化现象的解释。

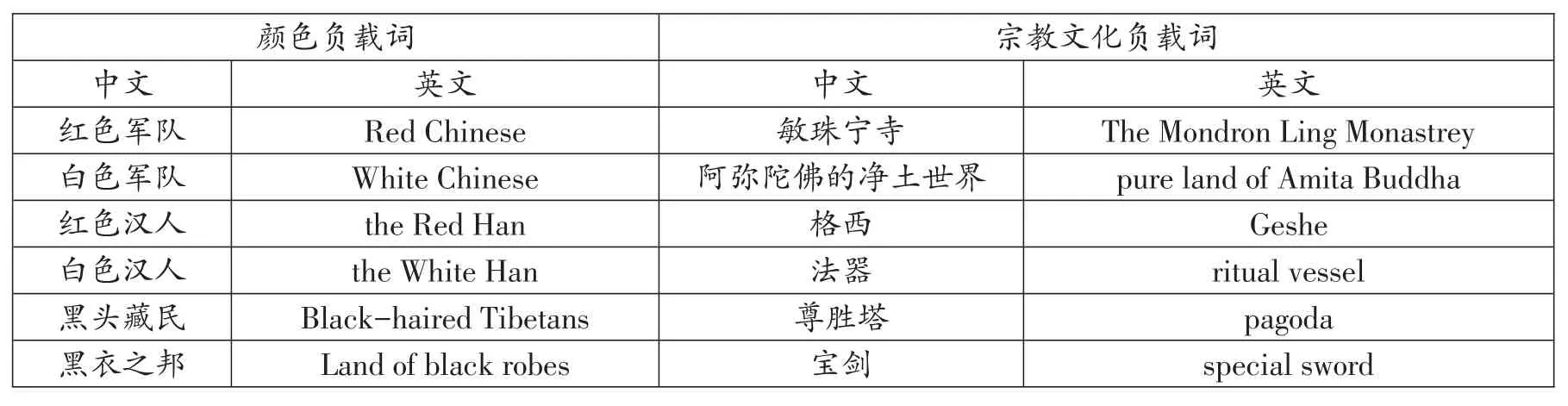

《尘埃落定》发生在信息相当闭塞的土司领地,是对处在封闭和奴隶制状态的藏族人民宗教信仰、民风民俗的真实再现。阿来从少数民族的认知角度出发,用颜色词对一些固定群体进行标识,同时文中也多处出现有关藏族宗教文化的负载词,这些都是对中国民族文化风貌底蕴的呈现。从表1可以看出,葛浩文对颜色负载词和宗教文化负载词大多采取直译或音译的方法,这对于不了解中国文化历史背景译入语读者来说,容易造成理解上的偏差,需要通过解释或者译文加注做以补偿,现举两例做以具体说明。

表1:《尘埃落定》部分文化负载词的英汉翻译对照

例7:原文:他在为有颜色的同族到来而发愁。师爷因为反对白色汉人打红色汉人而丢官,但他还是宁愿白色汉人取得胜利。[10] (P352)

译文:He was worried about the arrival of his colored compatriots.My adviser had lost his job over objections to the White Han fighting the Red Han,but still he hoped that the Whites would prevail.[11] (P401)

这句话反应的是中国解放战争时期的历史,这里的“红色汉人”指共产党的部队,“白色汉人”为国民党部队。此处直译为“the White Han”,“the Red Han”以及“the Whites”,对于不了解中国这段革命历史的英语读者来说,理解困难。

例8:他们在门巴喇嘛带领下,穿着五颜六色的衣服,戴着形状怪异的帽子,更不要说难以尽数的法器,更加难以尽数的献给神鬼的供品。[10] (P125)

译文:Led by MonpaLama,they dressed in colorful clothes and strange-looking hats,and brought over countless ritual vessels and numerous sacrificial items for the gods and spirits.[11] (P143)

“法器”又称为“法具”或“佛具”,是用于祈请、修法、供养、法会等各类宗教事务的器具,也是藏族宗教文化中的重要组成部分。此处将“法器”直译为“ritual vessels”,对于不了解中国文化的西方读者而言,就会理解为“礼器”,而“礼器”多含“举办礼仪活动所供器具”之意,有祥和愉悦的含义,与该章节“罂粟花战争”的实际含义产生冲突,造成海外读者对于背景信息的理解不够全面。

文学作品承载着厚重的民族文化,对具有丰富内涵的文化负载词,仅靠直译、音译的方法,难以全面准确地再现原语文化内在本质。注释性翻译是译文信息不足的很好补充,能够使读者客观准确地了解原语文化信息。通过注释性翻译的方式,不仅使译文内容更加完整,也会对译文阅读效果起到锦上添花的作用。

五、结 语

葛浩文《尘埃落定》的译文,充分体现了阐释理论下的译者主体性的发挥。通过改写、增译、释译等翻译方法,使藏域文化、风土人情、自然环境得以很好地呈现,有助于少数民族文化向外传播。若能在译文中增加注释性翻译,把握好意译的度,将会使《尘埃落定》译本更加完美。少数民族文学在中国文学史上的地位举足轻重,翻译是让世界了解中国各民族异彩纷呈的历史文化的重要途径。在进行少数民族文学的海外传播过程中,译者在充分发挥其主观能动性的基础上,准确地把握民族文化背景后的深层涵义,将二者有机结合,才能更有效地对外推广我国少数民族文学作品,弘扬中华民族文化。