从牙行至混业钱庄:民国清水江的木行

程泽时

摘要:1921-1934年清水江流域的茅坪、王寨、卦治三埠之木行、棉布商、杂货商兼营混业钱庄,均需水客提供信用,但水客所携带的汉票、洪兑,并未成为购买木材的主要支付手段,反倒是木行的“取票”、棉布商和杂货商所出的“兑条”,成为替代现金的重要支付手段,水客、木行、山客、棉布商、杂货商彼此信用对方的票据,形成了区域票据结算体系。财政主导型的地方金融制度,以及三埠商号分散资本以减少风险的经营策略是清水江三埠之混业钱庄没有迈向分业的重要原因。

关键词:牙行;钱庄;混业;木行;清水江;金融

中图分类号:F129

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2019)03-0030-12

明清牙行的研究,大体有法律规范的研究和社会事实的研究两种路径。就前者而言,邱澎生讨论了明清户律编中市厘律内容的演变,提出明代中期以至清代后期,“官牙制”逐渐取代了“编审行役制”的观点[1]42。就后者而言,瞿同祖提出:尽管清朝律例规定州县官不得签发盖自己印章的牙帖,但是根据《钱谷必读》的记载,州县官签发私帖的事经常存在[2]226。社会事实远比法律规范丰富多样。清代贵州清水江的木材贸易,有一种独特的木材牙行制度,由茅坪、王寨、卦治三个水程相距十五里的沿江村寨轮流充当牙行,但是它们既未领有由黎平知府签发、且盖有贵州省布政司印章的牙帖而成为合法的“官牙”,又没有领有黎平知府签发的私帖。1961年杨有赓等到锦屏调查少数民族地区近代社会经济状况,搜集了珍贵史料,并分析和描述了这种独特的木行与当江制度[3]34-58。

杨有赓等还提出汉口、洪江两地的外地钱庄,在清水江木材交易中,起到了提高效率的作用,并认为:“白银是重金属,对于长途贩运周期长的木材商业,既运输不便,又易造成资金积压。于是在汉口和洪江的钱庄所发行的汉票和洪兑,便代白银流通于清水江市场。下河木商到锦屏买木,一般都把现金存入汉口钱庄,领取‘汉票,至洪江后,再将汉票兑换成洪兑。也有运货到洪江卖成洪兑,至锦屏后主要使用洪兑购买木材;也有直接运货至锦屏进行以‘搭货兑账方式进行木材交易的,即在讲生意时商定搭几成货物。锦屏商人获得洪兑后,须以此向洪江进货,洪江商人又以汉票向武汉进货,形成了以兑票为简便形式的密切相连的商品流通环节。”[3]80但是,我们要追问是在清水江流域木材交易环节中有无可能产生钱庄这种金融组织业态呢?汉票和洪兑是如何获取清水江沿岸的苗人、汉人的信任,并真的成为支付木材价款的主要手段的呢?王寨、卦治、茅坪三埠有无可能“内生”出钱庄吗?

钱庄,亦称钱铺、钱店,早在明代就出现了。迄至十八世纪四十年代(约当乾隆初年)的錢庄的业务,主要是银两与制钱的兑换[4]1-2。乾隆后期,钱庄逐渐从银钱兑换发展成为信贷为主的机构[4]4。中国的钱庄(native bank)基本上是从大宗商品交易发展而来的。潘子豪《中国钱庄概要》(1931年)、郭孝先《上海的钱庄》(1931年)、秦润卿《五十年来上海钱庄业之回顾》(1947年)等论著,均提出钱庄是由煤炭业兼营货币存放发展起来的观点[5]6-7。冯柳堂《钱庄业由来之推测》(1943年),则提出“上海之有钱庄业,必与沙船业及豆米业有密切之关系”[5]9。要之,上海的钱庄,产生于经常性的、大宗商品交易,或是煤炭,或是豆米。清至民国时期,贵州清水江流域因持久大宗的木材交易,在茅坪、王寨(今锦屏县城)、卦治这三个沿江村寨,也应产生了钱庄这种基于木材交易而高于木材交易的经济组织形态。本文试图依据木行账簿、结单、兑单等新材料,论证木行兼营混业钱庄的观点,并分析何以不能跨越混业而迈向分业钱庄的金融制度原因。

一、从外求到内究:清水江木材交易票据与账簿的学术史回顾

杨有赓提示了一条“外求”研究路径,即寻找清水江以外的、下游洪江、汉口等重要商埠钱庄关于木材交易票据与账簿材料。锦屏本土学者单洪根曾花大力气,沿着当年木材水运的路线,去各商埠搜集史料。单洪根认为“根据木业、洪油、鸦片和其他商业的需要,钱庄业在洪江应运而生”[6]62-63,也耙梳了现存的洪江钱庄史料,尚没有足够的关键证据,去论证用洪兑在三寨木行买木材的论点。

单洪根认为:“最早采运西湖‘苗木来鹦鹉洲交易的是江西帮的木商。早年黄州府盛产土布,多运往贵州‘苗江沿岸销售,江西帮商人追随黄帮经营此业者甚多,并注意和苗人搞好关系,进而采运‘苗江木材出境,到洪江、常德扎成大排再运抵鹦鹉洲销售。”[6]64试图重建“苗木”与汉口之间历史联系,但是依然没有汉票的关键性证据作为联系中介。

单洪根在“外求”同时,也是最早发现茅坪龙茂盛木号账簿的第一人,但其并未对账簿进行解读。宋冰雁对该账簿的记账符号进行了考释[7]。唐智燕对该账簿中所夹带的两份木价结单文书进行解读,提出结算是木行主要职责之一,并探讨了结算的货币种类[8]。宋、唐二位研究主要是技术层面的研究,也属于“内究”的路径。

张应强对山客账簿的研究,代表了“内究”研究趋向。其分析一帧题名《凭折领钱》的折叠账簿,认为清末民初时,当江三寨不乏家资丰裕者出资,与上河地区“山主”或“木主”合作甚或直接充当山客者。山主与外来山客联合共同充当采运木材到下游出售的“山客”,可能是这一时期一种较为常见的模式[9]187-191。该账簿发生于民国二十九年(1940年),涉及的是“山客”与“棚头”之间拖木业务的结算,似乎没有联系到木行。

总之,无论杨有赓等人于1961年在锦屏的实地调查,还是单洪根到洪江、武汉等地调查,均没有收集到关键性证据——汉票和洪兑去完满地重建和再现出让人信服的历史事实。无论“外求”还是“内究”的研究,均没有基于大宗经常性商品交易内生钱庄的历史规律,反思到王寨、茅坪、卦治的“三江木行”有无可能“内生”出钱庄的问题。

二、清水江三埠木行兼营“混业钱庄”

迄今发现保存于茅坪,有3家木行所记录1921-1934年期间的木材交易流水账的4本账簿,足资证明清水江三埠木行在充当牙行之外,还兼营混业钱庄。

(一)不同货币间的兑换

至今保存在茅坪的一本封面题载“龙茂盛,民国十年辛酉立,流水生财”的账簿(以简称“卷一”)中,其收入栏目,记载有“焕入”“换入”等字样,约计36条记录,兹摘录4条如下:

民国十年元月初三日市,收焕入洋二十七元,七三五;付焕洋银贰拾两,七三五。

民国十年元月拾伍日市,收煥入钱二仟文,付焕银壹两正。

上述录文可以看出,龙茂盛木行充当了钱店的功能,为过往茅坪的商民提供兑换不同货币的作用。当地通行的货币有“元钱”“钱”“光洋”和“江平银”四种,它们之间的兑换是靠木行来完成的。

另一本封面题载“民国癸酉年春月立,永泰和号”的账簿(以下简称“卷四”),就明确地记载了来兑换村寨的名称,兹摘录如下:

正月初五日市,付高屯换钱壹元

贰月初六日市,付中黄换钱大洋壹元;付高屯换钱大洋壹元

叁月初六日,收换入元钱六千六百文;付中黄换洋壹元

叁月贰拾叁日市,付江边寨换钱〇(零)用壹元

叁月廿四日,付平茶换钱大洋壹元

高屯今属于黎平县高屯镇,中黄今属于黎平县中黄乡,江边寨今属于黎平县潭溪乡,均为清水江支流乌下江的上游村寨。平茶1955年前属于锦屏,今属于靖州县,为清水江支流亮江上游村寨。此记录应是这些村寨居民到茅坪赶场而需要兑换货币零用。

(二)“信用”洪兑

一本封面记载“龙茂盛木号:流水生财,民国拾叁年甲子岁秋月立”的账簿(以下简称“卷二”)中,其项目明细也记载有“洪兑”,如:

民国十九年四月二十五日,收永盛昌洪兑票壹佰圆,此上洪江元和裕宝号,五月中,九七;付龙德顺洪兑票壹佰元,此上洪江元和裕,五月起,九七。

杨有赓等认为:“木商持洪兑、汉票到锦屏后,需换成现金与山客进行木材交易。商人只需按兑票面价值的91%到95%付款即可,故转手之间,获利5%到9%。”[3]366据此账簿项目明细记载,此观点似有商榷之余地。龙茂盛木号,于民国拾玖年(1930年)四月二十五日,从水客永昌盛收到洪兑票,该票由洪江的元和裕宝号出票,承诺五月中兑现壹百元现金。此处“九七”为按票面金额的97%计价,即永昌茂存97元在龙茂盛木号。同日,龙茂盛转手,将该洪兑票付给龙德顺木号(应为山客)。

另一本原封面破损不堪,隐约可以辨识出“□平福号”红色字迹,但第一页清晰记载着“民国拾陆年丁卯岁新正月二十八日立” 的账簿(以下简称“卷三”)上,其项目明细上记载有“洪兑”,摘录如下:

民国十九年叁月初壹日市,收兴茂祥三月中洪兑洋三百元正。

民国十九年叁月拾陆日市,付永茂祥三月中洪兑洋三百元正。

□平福号于叁月初一日收到兑现日期为“三月中”的洪兑票,直到三月十六日才支付出去。似乎“洪兑”并没有想象的那样受到茅坪木商的青睐,也没有成为水客购买木材的主要支付手段。

(三)“信用” 汉票

在“卷三”中,其收支明细出现“汗(汉)票”的简略记载3条,兹照录如下:

民国十六年拾月贰拾贰日市,收兴茂祥汗(汉)票壹千五百两正

付荣泰昌洋贰百元

付荣泰昌汗(汉)票银伍佰两正,价洋一千零一四

付荣泰昌光洋壹百四十元

付王泉泰汉票银壹千两正,价洋一千零一四

由于记载过于省略,该汉票的钱庄出票人、承兑日期等信息不清楚,但该汉票的货币单位是银两。□平福号于民国十六年(1927年)十月二十二日,从水客兴茂祥收进合计面额1500两的两张汉票,同日分别付给荣泰昌、王泉泰两商号。

(四)为山客提供无息贷款和出纳服务

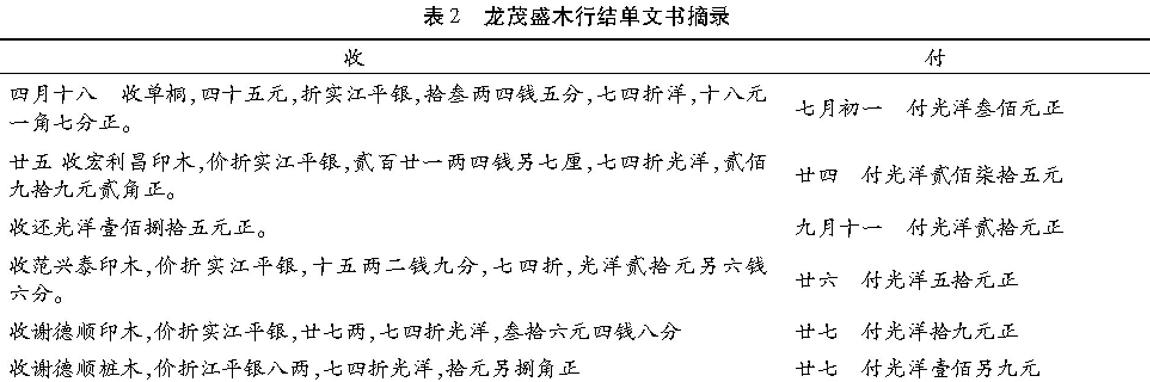

下引一则龙茂盛木号与山客唐本盛号之间的“结单”(夹在卷二中),该结单的收支项目明细,是从龙茂盛木号的卷二誊写过来的,部分项目明细可与“卷二”相互验证。

卖木廿五挂,计数一百五十九根,每毛二两四钱二分八厘,合共折毛叁佰八十六两零五分,二五二兑,立银九拾七两五钱八分,七四申洋,一百卅二元四角六分。

冬月十八日,付光洋叁拾元;收钱六百文

廿六日,付伕银拾伍两正,七四申洋,二十元二角七分。

廿六日,付抬钱一仟三佰五十文。

腊月十一日,付光洋壹元。

十六日付经费钱弍仟八百六十文。

合共付光洋伍拾一元二角七仙,钱叁仟六佰一十文,三八折银,两三钱七分,申洋一元八角五仙,二共付五十三元一角二分。

除收即找木价光洋七拾捌元三角四仙

廿四日付光洋肆拾元王寨过

上

唐本盛宝印照 腊月廿三日 龙茂盛 结单

为了表明此结单与“卷二”的逻辑联系,兹把“卷二”中与唐本盛相关的项目明细抽出来,如表1。

由于“卷二”有两处页面被撕掉而缺失,“冬月十八日,付光洋叁拾元”和“腊月十一日,付光洋壹元”两笔没有出现在上表中。表中的“腾”是单字章盖戳的,显然是“誊”的别字。该项目明细誊写后,即盖“腾”字章。

从农历十一月十八日到十二月二十四日的一个多月内,龙茂盛木号为山客唐本顺陆续垫付了“伕钱”“抬钱”“经费”等。所谓“伕钱”应是从上游支流到茅坪的雇伕水运工钱。“抬钱”应是该25挂的木材运至茅坪后,抬进龙茂盛木号的木坞,雇佣伕力的工钱。

(五)为山客提供借款

下引一份己未年(1919年)王寨的王清发木行与山客张双茂月记之间的“结单”,就明确记载了王清发木行为张双茂月记提供借款的记录。

承售条木拾壹卦,数柒拾柒根,每毛七两一钱八分八厘,扣毛伍佰伍拾叁两四钱七厘,二八八五扣洋文一百五十九点六七,扣招壹钱正、扣平一两五钱九分,除扣六兑银一百五七点四七,九六四兑足银一佰伍拾贰两一钱九分,扣省厘柒两一钱正、六毛二钱四分、库平六钱一分、印花四分,四共扣银八两一钱九分,品除实该木价银壹佰肆拾四两壹钱正。

又七月十九,付借去光洋弍拾元,七二折,十四两四钱正。

九月十九,付伕力□银拾两另另五分。

十月初一,付支用光洋贰元,七二折,一两四钱四分。又付路费元钱五佰文,五四折,二錢七分。

十一月卅日,付江平足银贰两一钱一分。又付支用钱贰百文,五四折,一钱一分。又付卦子元钱贰百廿文,五四折,一钱弍分。

十二月初三日,付江平足银壹佰另四两另三分。又付水子足银壹两四钱四分。又付火食足银捌两壹钱三分。

合共付江平足壹佰肆拾贰两贰钱正。

上 品结两抵,除付外,下找尾数银壹两玖钱正。

张双茂月记宝印台照己未腊月初三日王清发清单[10]442

该桩木材交易,山客张双茂月记先于闰七月十九日从王清发木号借去光洋二十元,按照七二比率,换算成银两,为十四两四钱。清单中的“王清发”为私印戳记。

(六)为水客提供存款、结算业务

下引一份1925年龙茂盛木行与水客陈长泰之间一份“结单”(夹在卷二中),该“结单”的抬头就是“计抄往来表数”,表明其收支明细项目也是从流水账簿摘抄出来。

从上“结单”可知,水客陈长泰曾先后从山客宏利昌、范兴泰、谢德顺、天益顺等号买进木材。显然,这份“结单”是以陈长泰为单位的收、付明细账簿。付出栏目的款项是付给龙茂盛木号。收入栏目的木材或款项,也是从龙茂盛木号收入的。收入栏目中,乙丑年(1925年)四月二十五日之后有一条“收还光洋壹佰捌拾五元正”明细,应是指龙茂盛木号此前曾从陈长泰借过光洋一百五十元。

该结单书立日期是乙丑年(1925年)元月初五日,其收支明细项目的发生时段为甲子年(1924年)四月十八日至十一月十九日。而“卷二”恰好有甲子年八月初一日至腊月二十四日的流水账。二者有时间部分重叠,可以互相印证。兹从“卷二”摘录如表3。

有观点认为“水客选定木植后,则由行户约同买卖双方根据当时行情及木材品质议定基价,经双方同意后,水客即应先付木价1/2,其余半数俟所购木植全部放抵水客木坞内即应扫数付清”[3]30,验之上引“结单”,似有商榷之处,水客似乎是分期分批付款的。

(七)计息贷款

在“卷三”中,有□平福号计息贷款的简略记录4条,摘录2条如下:

民国十六年六月拾捌日市,收借耀彩元钱叁拾捌千文,加四行息;付还杨氏菊秀元钱叁拾捌千文。

民国十六年六月贰拾捌日市,收元钱伍千文,照月每千元钱三百文,付米元钱贰千八百文。

贷出的有元钱、钱和洋,借贷月利率有40%的,也有月利率30%(300÷1000=30%)的。其中,有“收红息洋七十元”,应是较大额度的贷款。尚不清楚是信用贷款还是担保贷款。

在“卷二”中,也有龙茂盛木号计息贷款的计略记录1条,照录如下:

[民国拾伍年五月]拾肆日市,收菊受元钱八十六千文,加四;付张双寿钱八百文。

以上记录,没有发现为山客提供计息贷款的情形。

(八)承典田业而贷款

在“卷二”中,有龙茂盛木号承典田业的记载1条,照录如下:

丙寅年(民国拾伍年)贰月贰拾九日市,收治魁典田光洋壹佰贰拾贰元。

此前,治魁曾将田出典于龙茂盛木号,得典价120元。至1926年农历二月二十九日赎回,向承典人返回典价。

在“卷三”中,也有□平福木号承典田业的记载7条,摘录2条如下:

民国拾陆年叁月初壹日市 利胜陶珠(朱),付龙章甫典田洋贰元。

[民国拾陆年叁月]拾五日市,付龙耀瑞典田元钱贰千文。

三、清水江三埠已出现了混业钱庄

(一)水客、木行“信用”王寨、茅坪、卦治三寨的棉布商、杂货商所出的兑条

1.三本账簿有钱庄字号的记载

在“卷一”中,其项目明细有钱庄字号的记载,兹摘录如表4。

民国十年(1921年)八月以来,龙茂盛木号可能先后承认、接收和使用(即“信用”)过裕茂祥、周胜太、裕太永、义丰隆、永临兴、罗鸿顺、发顺和这7家商号的“兑条”,即以制钱、银两为单位的“钱票”或“银票”。其中,额度最大的一笔是永临兴的兑条,达300余两;可能是期票,为腊月初三日从王祥兴接收的罗鸿顺条,注明兑现日期“初七期”,应为本年腊月初七日。其余的均应为即期的。

裕茂祥、义丰隆、罗鸿顺这3家商号,多次还出现在“卷二”(1924-1934年)中,摘录3条如下:

民国拾叁年捌月初壹日市,收兴茂祥、同盛材光洋陆佰伍拾元正,上裕茂祥兑;付天镒顺光洋贰佰壹拾贰元三角。

[民国拾叁年捌月]初三日市,收王启泰光洋伍拾〇八角,上义丰隆兑;付本记元钱一千文。

收王景星光洋叁拾叁元正,上罗鸿顺兑;付本记光洋拾元。

不仅在龙茂盛木号的两本账簿中有钱庄的记录,而且在□平福木号的“卷三”(1927-1930年),也有钱庄的记录18条,摘录2条如下:

[民国拾陆年三月]拾五日市,付龙云瑞光洋壹拾元,吉茂祥条。

[民国拾陆年]四月初五日,收兴茂祥光洋伍元,何丰隆过;付丝烟元钱柒佰文。

2.关于钱庄的账簿记录的分析

首先,可以排除“裕茂祥”“义丰隆”“罗鸿顺”“庆和福”“元太成”“怡和福”“义利生”“永茂恒”“永泰祥”“何丰隆”“信义发”等是来自洪江、汉口等清水江流域以外的钱庄字号。可以推定并相信三本账簿记账规则和习惯具有一致性,既然记账人已经区分了域外和域内的钱庄,并对域外的钱庄有清晰的著录,比如前文所引的“此上洪江元和裕宝号”,因此,“收兴茂祥、同盛材光洋陆佰伍拾元正,上裕茂祥兑”的记叙中,“裕茂祥”应是王寨(三江镇)、茅坪、卦治等本地的商号。

其次,据1961年杨有赓等的三江镇商业调查,发现以上账簿中出现的商号有8家竟然是三江镇(即王寨)的商号,或为杂货铺,或为棉布商。其中有一家棉布商“罗宏盛”,疑似为账簿上出现的“罗鸿顺”。为了便于比较,兹将相关的1961年的三江镇商业调查表摘录如下。

上表中的“振太顺”,应是“振泰顺”的别写。理由一是该著在该表之后,简要地典型描述了“振泰顺”商号兴衰变迁史。理由二是账簿书写中“泰”经常简写成“太”。上表的振太顺、陈祥茂两号,虽未出现在四账簿的明细记录中,但据《银行周报》记载:“三江市面为湘鄂赣宁各省木商荟萃之区,每年交易约二百万元,多系带售汉口期票。从前仅洪江聚康驻江(笔者注:即三江镇)分庄专做汇兑,每年约做十余万两,他如振泰顺、陈祥茂两号,亦略兼做,每年各该号不过购买数万两,以致各木帮多由进口之湖南洪江售票,运现入江,咸感不便,现在中行虽在筹备期内,本星期内已购获各种期票不少。”①①“三江(九月七日通信)”,“各埠金融及商况”,载《银行周报》1919年第3卷第36期,第18页。 即至1919年前后,振泰顺、陈茂祥两棉布商号,兼营钱庄汇兑业务,但不能满足木帮(即水客)需要。其时,中国银行筹设三江支行、洪江支行,也是看准了木材交易汇兑之商机。

“由于木材贸易的繁荣,商品经济的发展,大量棉布从湖广经济发达的先进地区,源源运至锦屏,逐渐冲破了当地自然经济的体制结构,取代家庭的手工纺织业,棉布业渐渐兴盛起来。特别是清朝末年,棉布经营的规模壮大,出现较大的棉木商号”。黄州布、葛仙布和蕲河布“畅销于黔东南的锦屏、黎平、天柱、剑河、台江、黄平、雷山等少数民族地区”[3]139。此处“棉木商号”的提法,彰显了商之真义。即湖广地区以其棉布,换取清水江地区的木材,互通有无。准确地讲,因为先有木号,所以才后有棉号。在“卷二”中,就有龙茂盛木行,接受水客的棉布,并支付给山客的记载10条,兹摘录4条如下。

[民国拾四年捌月]初叁日市,收道隆乾黄州布五疋;付道隆乾桐子价光洋廿贰元四角九仙。

[民国拾四年拾月]初七日,收恒裕和布九疋;付王永顺布九疋。

水客道隆乾、恒裕和、王永顺等,在茅坪兼卖棉布。不仅龙茂盛木号接受棉布充当特殊等价物,而且□平福木号也接受棉布这种特殊等价物,在“卷三”中也有记录19条,兹摘录4条如下。

[民国拾陆年贰月]初十日市,收兴茂祥鼎布壹同(筒);付王太圣鼎布壹同(筒),寿六手。

[民国拾陆年拾月]拾壹日市,收兴茂祥大布壹同(筒);付王太盛大布壹同(筒)。

水客兴茂祥等,从事贩木兼贩卖棉布,既是木商,又是布商。可以推断,棉布商号均是从水客逆水顺带棉布到茅坪、王寨、卦治销售开始的。

凡是标注“上×××兑”者,比如“裕茂祥”“义丰隆”“罗鸿顺”等,其木行的信用最好,其钱庄的属性更突出,因为它所发行的兑票或兑条已经具有了区域性货币的功能,这里的区域指的是以王寨、茅坪、卦治为中心、以木材交易为纽带的清水江流域商圈。

凡是标注“×××条”或“×××过”,基本上是信用较好的木行(号)。这里的“条”是指该木行(号)发出的见票即兑的“兑条”。 兹举一例如下。

凭条祈兑光洋七元正

上系龙茂盛缆子洋

本利生宝号照 癸七月初十日上癸手条

该兑条是夹在账簿之内的,且“七”“手”二字盖有方形私章。该兑条是本利生宝号的主事人(私章的主人)手写的,承诺由本利生兑现光洋七元。该费用是因为购买了龙茂盛的缆子。该兑条还不具有近现代票据法意义上的无因性。

比如“收兴茂祥光洋叁拾元,罗鸿顺条”这条项目明细,讲的是:龙茂盛本应收取兴茂祥现金光洋三十元,但是收取的是罗鸿顺发出的兑条,该兑条记载罗鸿顺承诺见票即兑现光洋三十元。

这里的“过”指的是传统中国民商事习惯之一的“过账”制度。过账制度据说起源于宁波[11]142。按现代债法讲,就是指债务人的债务人(即“次债务人”),不再向债务人给付金钱,而转向债务人的债权人承诺给付金钱,即以建立次债务人与债权人之间的债务关系为手段,实现消灭债务人与其债务人之间的债务关系的目的。以“冬月廿肆日市,收兴茂祥光洋七十一元,罗鸿顺过”为例,该条项目明细讲的是:龙茂盛木号收的不是兴茂祥的光洋七十一元,而是罗鸿顺所出的兑条,该条所载的是罗鸿顺承诺向兴茂祥兑现光洋七十一元,即属于罗鸿顺发出的見票即兑现的“现金支票”。本来兴茂祥应先向罗鸿顺兑现,再向龙茂盛交付现金。但由于龙茂盛相信罗鸿顺的信用,故而信用该兑条,未收现金。即信用货币取代了金属货币。

为什么会有水客不直接向木行支付现金,而采取由茅坪、王寨等本地棉布、杂货商号“过账”的方式呢?

比如,□平福木号民国十六年(1927年)三月二十九日,“何丰隆过,收兴茂祥光洋肆百廿一元”,此笔“过账”的金额巨大。同日,还有一笔“吉茂祥过,收兴茂祥光洋贰拾元”。证明水客兴茂祥是何丰隆、吉茂祥这二家王寨棉布商的债权人。结合民国十六年(1937年)二月至十月,兴茂祥用布向□平福木号支付部分木价款的事实,我们有理由推断:水客兴茂祥向何丰隆、吉茂祥等棉布商号赊销棉布,何丰隆、吉茂祥向兴茂祥出具即期或远期兑条。而兴茂祥则拿着何丰隆、吉茂祥所出的兑条,向□平福木号支付木价款。这样就形成了一个兑条的信用票据市场。其结构模型就是:

湖广棉布(杂货)→水客→运抵三寨→赊销三寨棉布商(杂货商)→兑条→木行→三寨棉布商(杂货商)兑现

↓→水客→木材→运抵湖广。

还有一种“以布代金”的情形就是:湖广棉布(杂货)→水客→运抵三寨→木行→水客→木材→运抵湖广。

在这条价值链条中,关键有二:一是棉布和杂货要能够在以王寨、茅坪、卦治为中心的清水江地区畅销,棉布和杂货商能迅速资金回笼,否则其所出的兑条(即期票)无法如期兑现;二是木材要湖广的岳阳、汉口等迅速销售变现,水客也能快速资金会笼。

再次,龙茂盛和“裕茂祥”等信用最好或较好的木行(号)之间相互承认对方的兑条。虽然只有龙茂盛木行的账簿,证明龙茂盛木行接受了“裕茂祥”等信用最好或较好的木行(号)的兑条,尚没有发现“裕茂祥”等商号账簿的证据,但根据平等互利的原则,我们有理由相信这一点。因为如上表所列,民国十三年(1924年)九月二十日市“收利顺和光洋四十六元,本楼兑条”,这里“本楼兑条”就是龙茂盛木号的“兑条”,即龙茂盛木号承诺兑现银元(光洋)的“钱票”。利顺和号没有向龙茂盛木号交付现金,而交付一张龙茂盛木号发出的“钱票”。

最后,茅坪、王寨、卦治三地的信用较好的木行所发出的兑条,事实上成为了区域性的货币。如前所引,吉茂祥、何丰隆、协和顺等商号的“钱票”,不仅龙茂盛木号“信用”,而且□平福号也“信用”。

(二)木行所出的“取票”

在“卷一”(1921年)中出现“取票”的记录6条,兹摘录如下:

民国拾年元月初叁日市,付取票洋拾五元,肖正顺木。

[民国拾年贰月]拾伍日市,付潘永茂取票八元正。

[民国拾年]贰月贰拾伍日市,付姜兴隆取票钱叁千文。

[民国拾年]腊月初六日市,付取票光洋三元,才福茂木。

[民国拾年腊月]初捌日市,付过取票光洋拾贰元五角。

[民国拾年腊月]初九日市,付取票光洋卅贰元五角。

首先,不存在“票光洋”的概念,要么是“票洋”,要么是“光洋”。因此,“付取票洋拾五元,肖正顺木”,应断句为“付取票,洋拾五元”,即“取票”上记录的面额是五元,肖正顺应是山客,是持票人,龙茂盛木号是出票人。在“卷二”中有一清晰的账目明细记录“纸洋”,足资辨明,兹引如下:

民国拾叁年捌月初四日市,付取票光洋陆拾贰元正,姜合顺木。

付姜合顺纸洋一元。

其次,“取票”按货币单位,可分为银票、银元票和元钱票。比如,民国十年(1921年)二月二十二日、二十三日,先后付给姜宏兴、姜怡昌就有银票,其中有约五十两左右的元宝银。

最后,尚无资料表明存在其他的银号、钱庄或票号发出“取票”。因此,我们只能推断龙茂盛木号兼营银两、银元、元钱的存储业务(比如,棉布商永茂恒,曾在龙茂盛木号存洋十五元),并发行一定数量的钱票,并以之向山客们支付部分木价款;抑或是现金不够,发出钱票,承诺延期兑现。

总之,“取票”是山客们向木行提供信用的凭证,是木行对山客们负有债务的凭证。由于没有实物资料的“取票”,是否计息、期间多长等问题,不能作深入分析。

四、财政主导型的地方金融制度和分散资本以减少风险的经营策略是清水江三埠混业钱庄没有迈向分业的重要原因

迄至1934年,王寨、茅坪、卦治三寨的木行仍停留在混业经营状态,没有迈向分业经营或专业化的经营状态。它们兼营棉布、钱业,但没有达到钱庄的专业化程度。

(一)清水江三埠混业钱庄在账簿与票据上的表现

迄今发现的茅坪木行账簿,均为流水账簿,没有江南地区钱庄账簿类型多。清代苏州、上海、宁波钱庄的账簿,“名目甚多,局外人往往莫名其妙。有的可以顾名思义,譬如‘克存信义是客户分户账,‘利有攸往是放款账”“‘回春簿专记呆账”。“这些账都是清过的账,……最要紧的是两本账:一本叫‘草摘,日常往来客户近远期收支的款子,都随手记在这本簿子;另外一本叫‘银汇,凡是到期银两的收解,都先登这本簿子,再来总结。所以这两本账簿失落不得,否则人欠欠人,都难清查了”[12]131。另外,也有把“草摘”称为“草稿”,把“银汇”称为“银记”的[13]1。

迄今所见的茅坪木行的票据,主要是兑条、取票,虽具有钱票功能,远没有上海、宁波等地钱庄的庄票、钱票那么早定型化(如二联支票、三联支票),且刻板印刷,仍属于手写盖戳的“任意型的钱票”[14]93。

(二)财政主导型金融制度是清水江三埠钱庄停滞于混业而未能迈向分业的重要原因

清末民初清水江地方财政主导型金融制度,不能有效地为木材贸易提供信用。明清以来,中国的金融制度大体可以分为财政主导型金融子系统和商业主导型金融子系统,二者耦合。前者以官府铸造制钱,以代理国库为首要目标,并国库资金开办国有信用组织为基本要素。后者以私人资本开办钱店、银号和票号为基本特征。在国泰民安的盛世,二者可以相互补充。但遭遇衰颓之世,财政主导型的金融系统,就极力吸收资金,以维持官府行政系统运转为要务,不会顾及商业发展,甚至官府信用组织成为官府的“出纳”而已。这样的财政主导型的金融制度是不可持续的。鸦片战争以后尤其咸同兵燹之后,中国各地金融系统基本如此,只有租界顽强地维持和发展了商业主导型金融子系统,比如上海钱庄业。

1912-1935年代的贵州金融系统,尤其体现了财政主导型金融制度的特征。由于长期不能与“中央政府”保持政治一致,俨然成为“半独立的自治省”,直至1935年才真正与民国南京政府实现政治高度统一。长期内部政治分裂、庞大的军费开支,使得地方军阀把控的金融系统成为地方政府的“提款机”,无法为商业提供信用,也无法为木材贸易提供信用。1915年,中国银行贵州分行在贵阳开业。1920年发行兑换券100万元,现金准备包括银两、银元共值票银60余万两,约为兑换券总额的85%,超过当时的发行准备金比率60%。但1921年后,“定黔”军兴,省内军政当局为筹措军费,平衡财政赤字,多次向该行索借巨款。截止1925年6月止,借款总额达160万元之多,该行兑换券随之增发到261万元。唐继虞、刘显世强行以“尾巴票”换取该行发行准备金票银60余万两,造成该行库存空虚,兑换券不能无限兑现,发生贬值,曾跌落至五角左右[15]38。1926年中国银行贵州分行被迫停业清理,至1929年冬结束[15]189。

清至民国清水江地方既有民间、官府金融机构,无法满足木商和木行的经营需要。清乾隆十年(1745年)黎平府设有刘广胜、同济兴典铺一家[15]75,能够质押的动产范围有限,且借贷资金规模有限,押借金额一般为质押品时值的半数以下,当期半年至18个月,只能满足府城内居民的借贷需要。光绪初年,黎平府城有“官押当”和“官银铺”各一家。官押當由清政府经费局投资开办,并可借入低利(年息12%)的“皇本”经营,办理金、银、饰品、绸缎、毛皮、家具、铜锡器皿等实物质押放款和吸收存款。这家当铺在民国初年由县政府财委会接管,继续经营至民国十三年(1924年)农历八月初一停业。官银铺的主要业务是收兑白银和为官府验收民众缴纳的“丁粮”(白银或制钱),同时经营存贷款,并在贵阳、镇远、古州(今榕江)等地设立分号或代理店,互通汇兑,延续至民国初年撤销。宣统元年(1909年)六七月间,贵州官钱局在黎平设立分局。辛亥革命后,改为贵州银行,相应分局改为分银行,至民国七年(1918年)五月裁撤[16]5。

至1874年,山西票号已在贵阳设立分号[4]102。另据《中国海关十年(1882-1891)报告》记载,当时重庆已设有16家山西票号的总号,同时它们在贵阳等地设有代办处[4]219。另据《新纂云南通志》记载,云南本省的天顺祥票号,于同治十二年(1873年)以后,曾在贵阳设立天顺祥票号[17]66。至光绪十一年(1885年),贵阳仍设有百川通、协和信和天顺祥3家票号[17]64。其中,百川通于1860年开始营业,至1918年歇业[17]648。但至清末贵阳仅有票号分号1家[17]474。迄今尚无资料能证明票号与清水江流域木材贸易有联系。

清末民初黎平县仅有钱庄1家,距离卦治、王寨、茅坪在130里以上,①①清代加池寨距离黎平府城120里。参见张应强、王宗勋主编:《清水江文书》第1辑第1册,广西师范大学出版社2007年版,第465页。据此估算卦治距离黎平府应在130里以上。 且翻山涉水。光绪二十二年(1896年),黎平府官银铺主持人张锡元办理银、钱兑换业务,辛亥革命后在黎平县城二郎坡开设“张和顺”商号,兼营存款、放款和汇兑等金融业务,与贵阳、镇远、古州(今榕江)等地钱庄常有业务往来,实质就是一家钱庄[15]84。

1916年中国银行贵州分行,在三江(即王寨,清代即有“木头城”之称)设立支行。当时贵州地方军队进驻洪江,并在湖南洪江设立收税处[15]221,因而三江支行,可以与“湖南洪江收税处”建立起汇兑关系。后该收税处改为支行[15]189。民国九年(1920年)三江支行年终汇出汇款余额为银元237万元。②②民国九年《中国银行营业报告》,转引自贵州金融学会、贵州钱币学会、贵州中国人民银行金融研究所编:《贵州金融货币史论丛》,1989年内部出版,第72页。 1916年至1927年中国银行三江支行,代理国库,收纳税款,发行盖有“贵州”和“三江”字样的“中国银行兑换券”,对当地政府提供借款,人称“三江银行”[16]8-9。在龙茂盛、□平福和永泰和三家木号的账簿中,均无中国银行三江支行的记录,似乎这种新式银行没有为山客和木行提供信用。究其原因主要可能有二:一是近代银行贷款均以不动产抵押为原则,而以不动产登记为前提。贵州省不动产登记制度至1935年11月才由贵阳地方法院试办。①①《贵阳地方法院布告》,《贵州高等法院公报》1936年第1卷第1期。 王寨、茅坪、卦治三镇商号和山客无法从中国银行三江支行抵押贷款;二是木材旱运、水运过程中灭失、毁损风险较大,且不易固定、明确为特殊对象物,在没有完善的保险、货栈制度下,银行不会接受其质押。

(三)三埠商号分散投资以降低风险的经营策略是形成混业钱庄这种金融业态的重要原因

基于分散资本以降低风险的原理,三埠商号(水客、木行、棉布商、杂货商)采取混业经营策略,水客采取向多家本地商号提供信用的经验策略。鸡蛋不能放在一个篮子里,应该放在不同的篮子里,这是基本的生活经验和常识。在1921-1934年代的清水江流域这个黔湘边区的乱世中,尤其如此。湖南长期处于南北政府交兵拉锯地带。贵州省内战事不断,黔军或与滇军、川军构战。兵燹、匪患、洪水等因素无不增加清水江至沅江水道的商业贸易风险。王寨、茅坪、卦治三镇的木行,同时兼营木材、杂货、棉布等商品,可以收到“东方不亮西方亮”的效果。1933年农历二月初三至初七,棉布商何丰隆号就向龙茂盛木号支付光洋116元(卷二原册第110-111页记录),显然是想贩卖木材了。

同样,远涉千山万水的“水客”,也不希望把自己“吊死在一棵树上”。水客兴茂祥在1921-1934年期间,不仅同时与龙茂盛、□平福和永泰和三家木号有业务往来,向三家木号预存价款,而且还向裕茂盛、何丰隆、吉茂祥、阳茂顺、协和祥、永恒茂、义丰隆、罗鸿顺、协记等9家商号提供信用,使用它们的兑条(钱票)向木行支付部分木价款。这种分散资本以降低风险的策略,可以有效地降低了“水客”的风险。但是,也使得王寨、茅坪、卦治三镇商号的平均资本规模都不大,一般都在光洋2000至30000元之间。木商号、棉布商号、杂货商号之间资本规模较为平均,很难产生相对垄断,且它们的经营均依赖于水客的资金挹注和信用供给。

五、结论

清乾隆朝以来,清水江木材贸易日益兴盛,沿江三寨茅坪、王寨、卦治成为了三个最为重要木材集散地和商埠。从发生学角度讲,三寨木材牙行是先于棉布商、杂货商而出现的,也是最早从事棉布、杂货销售的棉布商、杂货商。此后,木行、棉布商、杂货商才兼营混业钱庄,它们资本单薄,仰仗水客提供信用(预存木价款、赊销棉布和杂货)。但水客所携带的汉票、洪兑,并未成为购买木材的主要支付手段,反倒是木行的“取票”、棉布商和杂货商所出的“兑条”,成为替代现金(银两、银元、铜元、制钱)的重要支付手段,水客、木行、山客、棉布商、杂货商之间彼此信用对方的发出或持有的票据,彼此提供信用,形成了内部的局域票据结算体系,在一定程度上缓解现金不足的困难,也在一定程度上提高剩余商品间(木材与棉布、杂货)交换效率,促进了实现清水江与湖广地区的经济一体化。清末民初财政主导型的地方金融制度,以及三埠商号分散资本以减少风险的经营策略是清水江三埠混业钱庄没有迈向分业的重要原因。

参考文献:

[1] 邱澎生.当法律遇上经济:明清中国的商业法律[M].台北:五南图书出版股份有限公司,2008.

[2] 瞿同祖.清代地方政府(修訂译本)[M].范忠信,等,译.北京:法律出版社,2011.

[3] 贵州省编辑组.侗族社会历史调查[M].贵阳:贵州民族出版社,1988.

[4] 张国辉.晚清钱庄和票号研究[M].北京:中华书局,1989.

[5] 中国人民银行上海分行.上海钱庄史料[M].上海:上海人民出版社,1960.

[6] 单洪根.木材时代:清水江林业史话[M].北京:中国林业出版社,2008:62-63.

[7] 宋冰雁.清水江木商賬簿中的记账符号考释[J].原生态民族文化学刊,2014(3).

[8] 唐智燕.民国年间贵州清水江木价结单文书解读[J].原生态民族文化学刊,2016(3).

[9] 张应强.木材之流动:清代清水江下游地区的市场、权力与社会[M].北京:三联书店,2006:187-191.

[10]贵州省档案馆.贵州清水江文书·黎平卷:第1辑第1册[M].贵阳:贵州人民出版社,2018:442.

[11]中国人民银行总行参事室金融史料组.中国近代货币史资料第一辑:清政府统治时期(1840-1911)[M].北京:中华书局,1964:142.

[12]高阳.高阳说清史·李鸿章[M].合肥:黄山书社,2008:131.

[13]高仲泰.望族[M].杭州:浙江古籍出版社,2008:1.

[14]张介人,朱军.清代浙东钱业史料整理和研究[M].杭州:浙江大学出版社,2014:93.

[15]贵州省地方志编纂委员会.贵州省志·金融志[M].北京:方志出版社,1998:38.

[16]贵州省黔东南苗族侗族自治州地方志编纂委员会.黔东南苗族侗族自治州志·金融志[M].贵阳:贵州人民出版社,1990:5.

[17]中国人民银行山西省分行、山西财经学院《山西票号史料》编写组.山西票号史料[M].太原:山西经济出版社,1990:66.

[责任编辑:龙泽江]

From the Broker Business to the Old-style Chinese Private Bank of

the Blended Business: A Case Study on the Timber Business in

Qingshui River in the Republic of China

CHENG Ze shi

(School of Law, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550025, China)

Abstract:

During 1921 to 1934, the timber business, cotton business and grocers at the docks of Maoping, Wangzhai, and Guazhi around the Qingshui river also ran the private bank with Chinese old-style, which could provide the credit for the customers. However, the Chinese bills (Han Piao) and exchange bills (Hong Dui) taken by the customers did become the main mean for payment, while the taking bills (Qu Piao) in timber business and money exchange (Dui Tiao) in cotton business and grocers became the essential payment way instead of the cash. Therefore, trusting the bills from different business fields formed the payment system by utilizing bills. Local financial system oriented by finance and the running strategy of scattering capitals of business of three fields to reduce the risks have become the main reasons non-division of blended business of private bank at the three docks along the Qingshui river.

Key words:

broker business; old-style Chinese private bank; blended business; timber business; Qingshui river; finance