越南北部的工艺村1

文/ 何振纪 (中国美术学院 设计艺术学院)

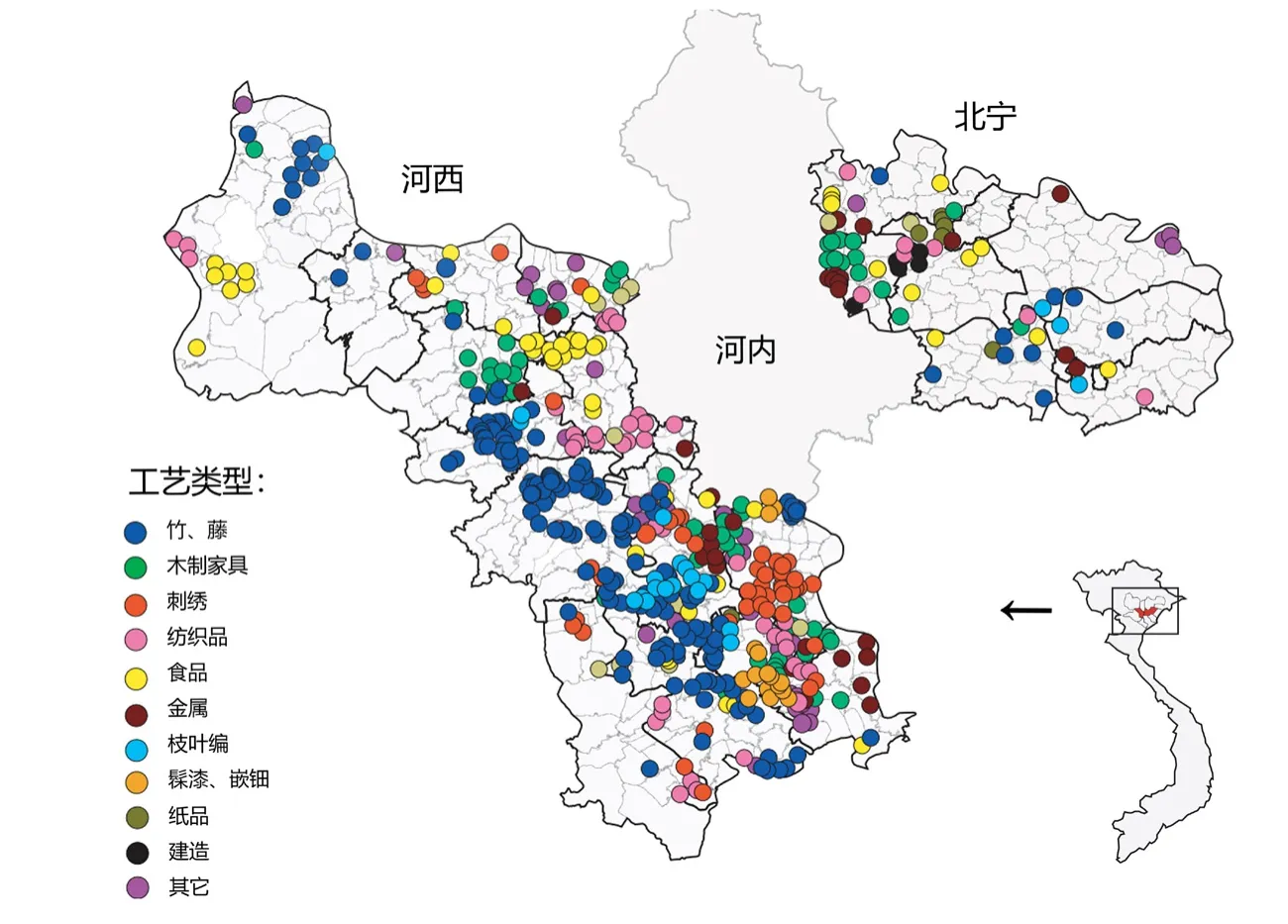

早在乡村形成之前的原始时代,位于越南北部的工艺文化已经出现。在越南清化省发现的旧石器时代工具,以及谅山省发现的、新石器时代的北山文化陶器、竹木器等制品,以至后来青铜时代的东山文化铜器等文物,反映出越南的工艺有着漫长的发展历史。越南的国土狭长、河网密布,在北部红河流域形成了广阔而肥沃的平原(南部则以湄公河形成越南另一大平原),自然资源丰富,为日后在此地逐渐发展起来的工艺村提供了物质基础条件。在越南北部红河流域的手工艺村,其工艺传统远的可追溯至数千年前,近的也有数百年之久。这些手工艺村在越南封建时代的社会经济发展中扮演着极为重要的角色,大部分的工艺村与其农业生活紧密相连,而且进行的都是小型生产,但各村的手工艺各有特色,著名的更行销全国。位于升龙(今河内)的手工艺行会协调并促进其产品流通,各工艺村又有自己的“乡例”以组织及规范生产秩序。2H Nguyn.ng Ngh Th Cng H Ni. NXB Thng tin - Truyn thng, 2010. tr. 6.村中传承的手工艺均由口手相授,许多村中有着各自从事手工艺特色的“祖先”崇拜,这些信仰不但维系着各手工艺村的运作,同时起到了保持其特色的作用。随着现代社会经济与文化的嬗变,这些自古发展而来的特色工艺村正面临着越来越严峻的保护与发展挑战。据新近统计,越南仍然有着1450个依靠手工艺作为主要经济收入的乡村存在;约135万专业的手工艺人生产市场上约四成的手工艺品,并远销海外百多个国家。1Trng Min Hng.ng Ngh Th Cng Min Bc Vit Nam. H Ni: Nh Xut Bn Th Gi, 2016. tr. 14.这些手工艺品依其制作材料可分为金属器、陶瓷器、髹漆器、雕刻品、纺织品等几大类,它们的生产与流通为越南手工艺走向世界发挥着极其重要的作用。(图1)

图1 分布于河西与北宁地区的工艺村(2006年)

一、金属工艺村

在金、银、铁、铝、锡等越南金属工艺制作中,铜器的生产长久以来有着独特的位置。在红河流域的冯原文化考古发现的铜器文物,可追溯至距今3,500年前。位于富寿省三农县的贡邦遗址可看到其铜器的进一步发展。到了铜豆孤椚以及东山文化那里,铜器制作工艺已经发展为多个分支,所制作的器物囊括各种工具、武器,以及生活用品、首饰,还有乐器等种类。东山文化所发现的铜鼓,展现出了两千多年前红河流域文明高超的装饰艺术水平。而且,这些铜鼓同时还流传于东南亚半岛各处,显示出红河流域是其时东南亚东北部的文明中心。铜鼓上装饰着的人物、鸟兽纹样,其线条优美、形象丰富,说明其冶炼、铸造、加工的技术已经十分成熟。早在成为越南李朝国都之前,升龙城已是越南铜器文化的发源地。在升龙城附近发现的玉缕黄夏铜鼓,还有出土于古螺的铜鼓均说明越南的铜器工艺在国家出现之前已经在红河流域发展起来。

经过不断的技术积累与艺术升华,以铜器制造作为主要工艺特色的乡村逐渐在各地得以形成。在越南北部著名的铜器工艺村有位于河内的五社北宁的大拜提梂、广布兴安省的大同(洞梅太平省的安弄清化省的茶东等。在昂峡以南、越南中部以北出现了乂安省的演塔河静省的石林、广平省的潘舍黄江广治省的甘露在顺化附近的制铜中心则是芳德阳春铜器工艺村,它们至今仍然专事于此。在广南省有福桥村广义省则有碧莲村。(图 2)

图2 分布于河西与北宁地区的工艺村(2006年)

除了铜器之外,金银首饰的制作亦十分发达。考古学家很早便发现东山文化中存在专门制作各种各样的装饰物品的作坊。到了5至15世纪之时,随着占婆文化的繁荣,金银首饰与各式雕像大量涌现。在李朝与陈朝之时,金银原料已是送往中原的重要贡品。《大越史记全书》便有黎大行命巧手工匠制作精美饰品进贡中国的记载。

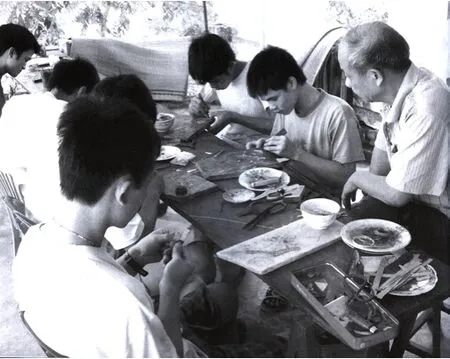

在黎朝之时,金银作为重要的货币在全国流通。其时在红河地区共有三个金银工艺品的制作中心,包括位于升龙的定功太平省的同森以及海阳省的洲溪在19世纪以前,升龙的金银工艺品贸易发展迅速。定功、洲溪、同森的名工,迁往河内的行铂街从而令行铂街成为金银工艺品的集散地,吸引了远近商贾前来进行交易,并在此后数百年长盛不衰。位于风间地区殿门公社、距离顺化40公里的继门村是位于越南中部著名的金银首饰工艺中心。自18世纪开始,这里已是供应内廷的金银器制作材料的产地。许多首饰工匠都是从越南北部来到继门的。(图3、图4、图5)

图3 定功村祠堂

图4 定功村珠宝作坊

图5 定功村民在制作银饰

在陈朝之时,越南形成了大量金属工艺村,另外一些是后来在黎朝和阮朝时期形成的。在越南北部的金属工艺村包括位于南定的文昌河内的槐氏大士北宁的大会以及北江省的德胜在越南最北面的地区,岱族、侬族人也有金属工艺作坊。在西北地区则有蒙族的金属铸造作坊。位于越南中部的有最初是铁矿产地的儒林村以及位于河静省的和长村平定省的芳名村(Phương Danh)。

二、陶瓷工艺村

在越南的传统手工艺当中,陶瓷工艺最早出现。早在距今约1万年前的新石器时代中期,和平文化的考古发掘中已看到当时的粗陶遗物上带有简单的装饰加工。至距今约4,000年前的东山文化时期,陶艺制品已经应用到社会精神与物质生活的各个方面。其时的陶艺制品已应用至各种日常器皿,包括饮食器、炊煮器,以及各种殉葬及崇拜器物。产地则集中在冯原、铜豆、孤椚以及华禄而且每个产地的陶器设计制作都有着自己独特的风格与特色。距今约2,500年前的青铜时代晚期到铁器时代早期,越南陶瓷工艺的发展取得了飞速的进步。在距今2,000年前,越南的彩陶工艺迎来了一个繁荣的高峰,其时的彩陶装饰之美妙直到李朝、陈朝与黎朝时代仍未能超越。从10至14世纪发展起来的灰陶器以及自14世纪发展起来的青花瓷器,是越南陶瓷工艺十分具有代表性的制作。制作青花瓷至今仍然是位于河内的钵场(Bát Tràng)村的重要生产技术。1Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman. A la dcouverte des villages de métier au Vietnam. : dix itinraires autour de Ha Ni. Paris : IRD, 2009. p.111.(图6、图7、图8、图9)

图6 钵场村祠堂

图7 钵场村民在制作陶瓷产品

图8 钵场村户外晾晒的陶瓷底胎

自16世纪郑氏与阮氏各自割据越南起直至18世纪,越南北方的陶瓷工艺技术向南方扩展。早自11世纪开始,越南的陶瓷工艺中心便从北部的红河与太平河地区向外包括清化、河南、南定、河西、河内、北宁、北江以及海阳等地传播。当中最为重要的除了河内的钵场,还有海阳省的各个陶瓷窑所在地,包括如周稌合礼瓦村老村以及柏水许多出自周稌、合礼、柏水的陶瓷产品在15至17世纪之间大量运销于东南亚沿海的国际贸易点。(图10)

图9 钵场村日用陶瓷作坊

图10 周稌窑址发掘出土的陶瓷器

陶瓷工艺中心所选择的地理位置相当讲究,除了要有淡水、陶土、柴火等陶瓷制作所需的原料供应之外,还要便于运输与产品贸易。在不同地方形成的陶瓷工艺生产点,基于生产环境和条件的不同,令其逐渐发展出了彼此不同的本土特色,从而能够满足不同层次消费者的需求与趣味。例如较为高级且昂贵的瓷器以及经镶嵌装饰的陶瓷器一般集中在首都的附近地区以及大型的贸易中心,而面向普罗大众的陶瓷工艺品生产点则分布于郊区或远离城市中心的地区。

陶瓷工艺中心一旦形成,其地理位置一般较为稳定。工艺村的出现与发展,与当地人的生活、经济以及本土文化紧密相连、息息相关。环境的改变将直接导致陶瓷工艺品原本特色的改变。彩陶生产的传统工艺几百年来在许多陶瓷工艺村里依然被延续至今,而彩瓷的生产技术则在近几十年出现电气窑并且建设成为现代化的生产线。这在一定程度上是在为了适应现代批量化生产的需要,为的是使得越南陶瓷产品能够继续在国际陶瓷市场当中占据一席之位。

三、髹漆工艺村

越南常年高温多雨,年平均气温在24摄氏度左右,适合漆树生长。生长于越南的漆树品种繁多,在当地广泛种植的安南漆树(Cy sn Annam),所生产生漆尤以越南北部的富寿省最为有名。越南富寿省原为1996年前的永富省分划而来,是首都河内西北部最为重要的经济地区。越南富寿省生产优质天然生漆的历史悠久,至今仍然是越南生漆原料的主要出产地。与富寿省同在越南北部的河内及其周边省份是越南最为重要的漆料利用与集散地。

图11 河泰村村口牌坊

图12 河泰村晾晒在户外的漆器底胎

图13 河泰村民晾在户外的漆器底胎

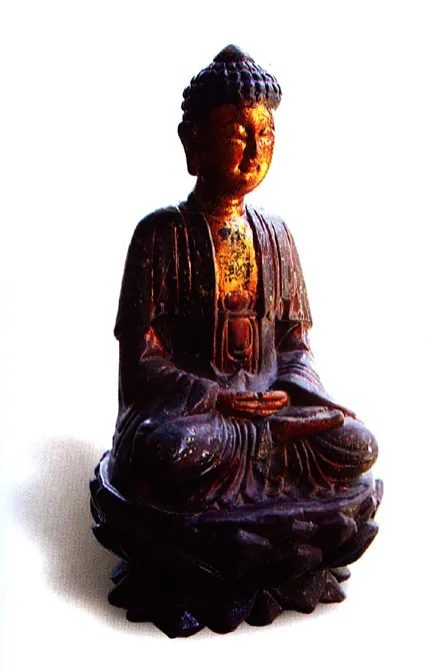

越南自古受到来自中国的各方面影响,许多工艺技术也是在中国的影响下发展起来。据说在越南后黎朝时期曾有华裔漆工以其超群技艺供职于朝廷,将完整的漆工艺传播至河内与山南等地,至今仍受到当地漆工及后人的供奉。早在16世纪后期,位于河内今天的门南街一带逐渐聚集了大量漆艺店铺,当中大部分的漆工来自于越南富川县的彰作(Chun Che)、金洞贝溪()以及常信县的河泰等地。(图 11、图 12、图 13、图14)越南河西省自古便是优秀工匠辈出之地,位于常信的平望数百年前已随着该地的贸易发展一跃成为其时的漆艺重镇。漆艺的兴盛与其时宗教建筑装饰的兴起相辅相成、并驾齐驱,并迅速向四方传播。其时,以髹漆塑像著称的有位于东面海防市永保县的河梂以独特的黑漆加工而闻名的有位于北面北宁省仙山县的庭榜擅长髹

图15 葛藤村晾晒在户外的漆器底胎

图17 专美村村民在切割螺钿片

图16 葛藤村民在加工漆器底胎

图18 专美村村民在硬木底上镶嵌螺钿

以平望村为中心,越南北部的漆器村基本上集中在红河流域,从安沛省到山西省、越池省以及富寿省,这与此地盛产漆料有关。除了漆器工艺村外,与之联系紧密的木艺及藤艺村也散布在此地,如蕊溪宁楚等,他们为漆器村提供制作漆器所需的底胎材料。这些底胎制作完成后,便被运往美家村及贝溪村进行加工,或者被送往嘉林县的骁骑贴金银箔。自16世纪起,来自平望村的漆器在河内南渔的漆艺铺里最为有名,直至19世纪后期依然名重一时。但到了19世纪末,平望村因贸易网络的变化忽然丧失了其核心地位。不过其时河内城中的漆器铺已十分繁盛,河泰村在此时迅速兴起并继承了平望村的地位。

越南漆器产业的从业人员构成特殊,农忙季节从事农业生产,空闲时就将漆器带回家中加工。不同的漆器村之间及各家作坊彼此在制作技术、绘画技巧、纹样装饰方面相互竞争,每个作坊都有一位老师傅专门带领和组织漆色的配制以及纹样的选择与尺寸规格的设计等工作。1961年,成立河山平美艺学校1970年代就河泰村便有二百多户制作漆器的家庭作坊,从事漆器生产的工匠多达六百多人,占据了其时全村百分之五十以上的劳动力。自1986年越南革新开放以后,成立的漆器产销企业超过了二十家,成为越南外销漆器最为重要的产地之一。每到漆器销售的旺季,河泰村的漆器公司每家雇佣人手达至三四百人之多。1Phm Hog Hi. Ngh Thut Sn Mi. H Ni: Nh xut bn Th Gii, 2007. tr. 49-52.

图19 长山村所出产木雕造像

图20 罗川村祠堂内木雕装饰

图21 罗川村民在制作木雕工艺品

越南北部的漆器村除了最为著名的河泰村外,其次是葛藤村以及专美村。大约在越南后陈朝之时,葛藤村在曾服务于朝廷的工匠吴德勇及其徒弟的引领下逐渐发展成一条以髹漆闻名的工艺村。该村主要制作木胎及竹胎的漆器,特别以制作用于祭祀的木胎漆器为著;同时出产许多生活日用漆器,包括各款漆篮、花箕、果盘、装饰嵌板等,款式多样、图案丰富。自进入革新开放时期以来,葛藤村的漆器生产借助机器的辅助而产量倍增。而距离河内约35公里处的专美村则以生产螺钿漆器为主,同时还制作各款硬木镶嵌螺钿家具。

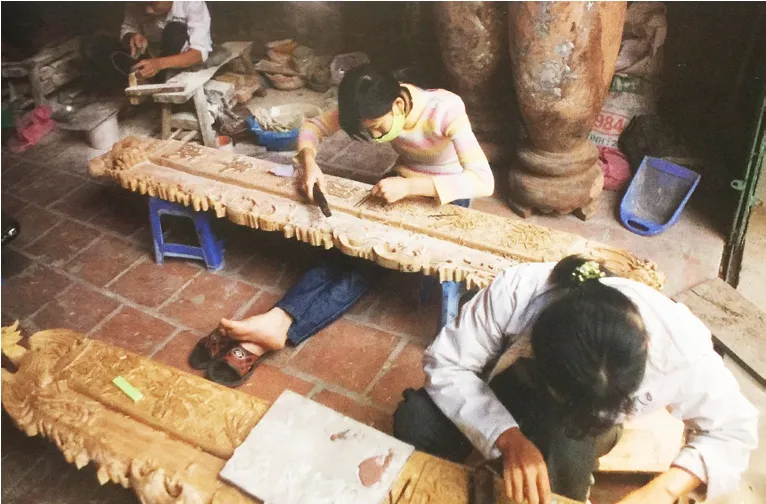

四、木雕工艺村

木器及其雕刻工艺的出现较其他诸如石雕、陶瓷、纺织等史前时代便已发展起来的工艺晚。早期的越南木雕工艺对于原始先民来说,主要是用于从穴居转移到平地上建筑房舍开始。越南先民所用来建筑房屋的木雕工艺最初十分简单,到了后来发展出两大分支,一方面是作为房屋建筑的木雕构件装饰,另一方面是制作木材质地的工具和用具。第一个分支催生了日后在宫殿、陵墓、庙宇、寺观、祠堂中精美的建筑木构装饰;第二个分支则产生了各种各样日常生活中常见的木制家具制品,这些制作不需要十分高级的审美价值,但需要有一流的制作技术。这两个分支共同发展、互相促进,而且还延伸至造船、造像、雕版等方面的发展。例如在东山文化所发现的铜鼓上装饰着船只的纹样,船上凸起的船舱便显示出其时木构制作的影响。

越南北部的木雕工艺亦吸收了东山文化的金属工艺养分,发展出一套技术高超的木雕工艺。据《明太宗实录》及《越峤书》卷二《书诏制敕》所记,明初大批来自交趾的工匠被调往中国建设京城。从10世纪开始,越南工匠所建造的宫殿和都城建筑一直留存至今。当时的国都华闾城有着许多华丽的宫殿建筑,升龙城则建设得比华闾城更为宏伟。《大越史记全书》记15世纪后黎朝黎威穆在位之时,曾经着匠人武如苏建造九重台以及大兴土木建造大栈殿。这个建筑的建造仅维持了5年,便被叛乱所摧毁。尽管顺化都城的保护也不是十分完善,但仍保留着许多木构建筑至今。像其午门以及显临阁等建筑的木构件上都保存着十分精美的木雕装饰。许多当时的宫殿以及陵墓建筑仍然保留着巨大的木雕架构屋顶与宽阔的楼台。这些都是留存至今的古代建筑文化杰作,其时只有贵族的力量才能汇聚众多的巧匠,并且提供给他们展现其工艺天才的条件和机会。

虽然木雕工艺在越南北部很早便出现,但红河流域的木雕工艺村却是到了14、15世纪之时才逐渐形成。这些木雕工艺村东西南北地分布于升龙城附近。西面有长山山同与余谕村,北面有浮溪东吉铁应金韶村,南面有罗川高沱颜贤蕊溪村,东面有菊蒲东桥Giao)、河梂村。此外还有像洪陆与柳庄这类木刻版画工艺村,也聚集着大量优秀的木雕工匠。(图19、图20、图21)

在地理分布上,各地都分布着大大小小的木雕工艺村,即便是在偏远地区也有这些工艺村的存在。在升龙城和顺化城这样的古都周围的工艺村尤其繁荣,这与都城的商贸发达、交通便利有着很大关系。而且在古代越南的社会生活中,木材的应用相当广泛,供需无所不在。而且木工师傅也会离开他们的出身地到别的地方去服务。城市中的木工行会可以调动工匠的转移,而木工行会本身便是由来自工艺村的工匠所组织。例如许多来自蕊溪的工匠活动于河内的苏席街营生。直到今天,来自长山、东吉、浮溪村的许多工匠仍然集中在河内的讲武坊与彰阳社

五、石雕工艺村

石雕工艺作为在越南新石器时代便已出现的工艺类型,除了各种石器工具之外,亦早已涵盖生活用具、装饰物品的制作。到了青铜时代以后,石料的坚硬性质使得石器制品能够抵御环境与气候的侵蚀,因而在日常生活中依然大量用于建筑及公共工程当中,而珍贵的石头则一直是首饰制作的重要装饰材料。切、钻、雕、镂等各项石雕工艺技术的提升在公元前后至10世纪不断发展,并在11世纪左右发展出本土石雕的艺术特色。精美的石雕作品常常被用于寺庙佛塔、祠堂道观、宫殿陵寝等建筑的柱基、台阶、地板、路面装饰,同时还有石雕的制作。

从李朝开始,石雕墓碑、画像石也逐渐流行。根据其时留下来的古文献记录可知,在越南有着三大石雕工艺中心,它们分别集中于海阳、清化以及广南省。而红河流域的石雕工艺中心则有位于海阳省的经朱海防市的嘉德北宁省的大拜以及宁平省的宁凡(Ninh Vân),其中尤其以经朱最为有名。经朱是古时的称谓,即今天海防市的阳颜村据相关记载显示,来自经朱的石匠有时会记录成不同的来源地,除了经朱、阳颜,还会由于经朱位于京门省的交山县而记成来自交山。但石匠们所采用的石料都是来自阳颜山的采石场。阳颜所出产的石雕制品相当丰富,许多石雕产品应用于生产劳动以及其他生活事务上,例如碾米的石磨、家具的石盆底,还有石板与雕刻得越来越复杂的石碑装饰等等。这些石碑上雕刻着精致的纹样及图像。来自阳颜的石匠同时还会利用石材修筑村庄的道路与桥梁。

阳颜的石雕工艺经过数个世纪的发展,却在越南沦为法国殖民后变得举步维艰。特别是在抗法与抗美战争期间,经济衰退到令石雕工艺需求大量减少,而敌军狂轰滥炸摧毁村社又使得工艺村的生产无以为继。到了20世纪八九十年代,尽管战争已结束多时,但百业萧条,工艺村的工匠离散,繁盛了数百年的石雕工艺村陷于没落。在越南北部中心的揉村自古便是最为有名的一个石雕工艺村。大量来自揉村的工匠服务于升龙城以及顺化古城,尤其是在越南胡朝时期,许多古建筑的石构件和石雕装饰都出自揉村的石匠之手。另外还有位于岘港五行山以及边和宝龙山的石雕工艺村,出产精美的石像雕刻。

尽管经朱已经逐渐衰落,但宁凡、华闾以及宁平的石雕工艺村在近二三十年又再重新得到发展。来自宁凡的石雕工匠曾经在丁朝时期建造过皇家宗庙,后来又造过宁平的发艳大教堂Cathedral)。这几个工艺村现在为许多寺院制作石雕佛像、神兽以及石碑,还有生活中使用的各种石器。今天,随着越南经济革新的发展,海阳与宁平省都建立了采石与加工企业,从清化、广南、岘港出产的石料已恢复供应越南北部的工艺村。

六、织绣工艺村

在越南李朝时期,各类纺织品的制作都拥有技艺精湛的织工群体,甚至几可与中国的锦缎相媲美。例如在乾符有道二年(1040),李太宗曾下诏:“尽发内府所藏宋锦为衣,颁赐群臣,五品以上锦袍,九品以上绮袍,以示不服御中国锦绮也。”1[越]吴士连:《大越史记全书》,东京:日本东京大学东洋文化研究所,1984年,第696页。到了19世纪中叶,当法国人来到越南后,越南的纺织品开始出现新的刺绣技术,并且出现了用原棉料制作的产品,出口到东欧那些受法国支持的国家。越南北部的纺织中心集中于北宁省、河西省,还有河内地区,其中以河西省的纺织工业最为重要。

图22 万福村祠堂

依据《京北风土记》的描述,在20世纪以前,位于安丰的春丽位于庭松的内裔龙江Giang), 以 及 位 于 山 东 的 编 动一直出产十分精美的丝绸。《大南一统志》则记录其时位于庭松的庭榜安丰的斗寒顺成的怀盛以及位于安勇的镜水是越南古代的丝织物产地。在越南河东省与山西省则有7个制衣工艺村:罗溪罗嘉罗星罗唐罗富文罗倚罗La)。冯社出产丝绣、大姥出产绉绸、万福出产纹绸、华社出产纱、文纱出产黑绸、照曲出产丝穗、下姥出产丝带、古都社出产贡绸。位于升龙城郊外的摘柴沛恩网市义都安泰以出产锦缎而闻名。(图22)

1945年以后,由于战争的原因,越南北部的纺织工艺村几乎被毁灭殆尽。直到20世纪80年代越南推行革新开放政策后,对丝织物的需求逐渐得到恢复,来自欧洲的顾客陆续增多,位于河西地区的织绣工艺村渐渐得到了振兴。然而扩大的生产已不用原来纯手工的纺织机而改用机器来替代。最为高级的丝织物实际上也由于其价格太过昂贵而变得越来越不适应市场环境。普通的丝织物却得到极大的发展,尽管质量一般,但销量大增。

织绣工艺村除了纺织工艺外,还有刺绣工艺。越南的刺绣工艺与纺织工艺关系紧密,古文献中记录了位于雄王时期的雒越人穿著刺绣装饰的服装,说明刺绣曾经是服装上的流行装饰工艺。自古以来,越南的贵族服装受到中国的影响,其衣袍上普遍带有刺绣的装饰。除了作为服装的装饰外,刺绣还运用于各种生活用品的装饰上,帷幕、罗伞、被铺等等,不一而足。

七、民画工艺村

越南民间绘画工艺形成的基础建立在了造纸工艺的发展上。越南的造纸工艺出现于公元前1世纪之时。造纸术南传至其时的交趾,此后交趾人也有新的创造,其中最具盛名的是“蜜香纸”。晋代嵇含《南方草木状》记曰:“蜜香纸,以蜜香树皮、叶作之,微褐色,有纹如鱼子,极香而坚韧,水渍之,不溃烂。”1[晋]张华 等撰:《博物志·外七种》,上海:上海古籍出版社,2012年,第147页。尽管今天尚未看到当时留下来的相关文物佐证,但直到20世纪,越南的造纸工艺一直延续而没有中断。出产自河内周边的、一种名为“dó”的手工艺纸在越南十分有名。在十五六世纪以前,“dó”纸制作工艺在越南发展起来。在此地以外的工艺村制作“dó”纸的还有位于河内慈廉的义都村位于北宁省的冬高村以及位于河内富川县的安谷村

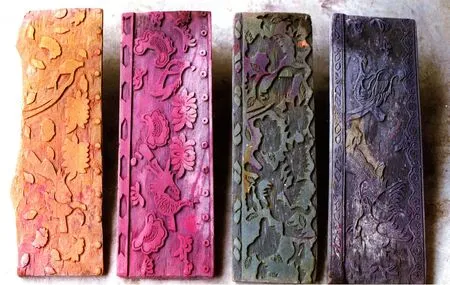

造纸工艺的成熟奠定了越南民画得以发展与兴盛的基础。民画的流行除了因为其出现的时间比较早之外,还由于其内容丰富,传播便捷。民画中的主要图像内容与越南民间的信仰有关,同时还派生出各种各样的民俗装饰画。越南北部流行来自东湖与行两地最具特色的风俗画。尽管两者之间在表现题材上相互借用、互相影响,但在制作工艺与艺术风格上却各有特色。行出现的时间较东湖晚一些,市场与受众的范围窄一些。但行绘画的历史文化与艺术价值更具越南民间美术特色。(图23、图24)

图23 东湖村民画所采用雕版

图24 东湖村民制作的民画

由于民间绘画与版画的制作需要符合特定的审美要求以及艺术特色的把控,因此越南制作民画的工艺村并没有其他工艺村那么多。从相关历史文献记录可知,在越南北部地区除了位于北宁的东湖与河内的行之外,还有永福省的永祥与金黄平望以及北宁的庭榜;在越南的中部地区则有位于义安省南坛的横山村,以及位于承天顺化省的新村此外,在越南北部山区还有不少少数民族制作的、用于祭祀活动的民间绘画和版画,越南南部则流行称之为

八、结语

总而言之,以上所列的几类工艺村仅是越南一千多传统工艺村的一部分。除以上所述几类工艺之外,还有专擅藤织、竹编、纸扎、绸花、扎染等工艺的乡村,以及专门生产河粉、米纸、糖果、各类酱料等食品的乡村,此外还有其他制作家具、玩具以及生活用品的乡村手工业。在当代全球化经济发展的冲击下,越南也一如其他诸多拥有深厚工艺传统的国家那样,传统的工艺文化遇到巨大的挑战。传统的工艺产品日益远离现代生活,使得这些专擅某项工艺特色的乡村曾经一度显得已无以为继。自上世纪末以来,随着越南革新开放的程度提高,发展民族艺术与传统文化与推动旅游产业发展、互相促进成为一个越来越明确的保护与提升方向。越南政府相关单位、高等院校以及研究院所也在此语境中,将工艺村的调查与保护研究纳入其发展视野之内。近年,一些越南工艺村已开始从生产具有越南特色的旅游工艺品,同时吸引更多的游人到访。毋庸讳言,若在此趋势下能保护好工艺村的原生态并经由推广传统文化得以满足第三产业发展的需要,可望成为越南振兴传统工艺文化的重要机遇。