空气质量与居民幸福感CGSS(2015)微观调查的经验证据

——基于

朱 欢

(南开大学 经济学院,天津 300071)

1 引言

自改革开放以来,我国经济得到了快速发展,人均GDP从1978年的385元增加到了2017年的53935元,GDP年均增速高达8%,从改革开放初期人均收入仅相当于低收入国家人均GDP的62%的穷国进入中等偏上收入的国家行列。经过40年的高速发展,我国已成为全球最大的制造业国家、最大商品出口国、第二大商品进口国和全球经济增长贡献最大的国家[1]。居民的物质生活水平虽然得到了极大的改善,但是我国居民的幸福感并没有得到显著提升,一定程度上产生了“幸福悖论”[2]。同时,环境污染问题日益凸显。根据中国生态环境状况公报显示,2017年全国338个地级及以上城市中有239个城市环境空气质量超标,占比高达70.7%,其中,PM2.5、PM10、SO2和NO2的年均浓度分别为43μg/m3、75μg/m3、18μg/m3和31μg/m3,可见我国面临着严峻的生态环境挑战。

从国家政策层面来看,我国坚持生态惠民、生态利民、生态为民,重点解决损害群众健康的突出环境问题,不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。那么,空气污染是否降低了居民幸福感,该效应是否存在群体差异性?我国的空气质量问题能否解释“幸福悖论”?改善生态环境的政策措施是否有助于提升国民幸福?回答这些问题不但有助于丰富我们对居民幸福感影响因素的认识,而且对当前生态文明建设和切实改善民生福祉具有重要的现实意义。

2 文献综述

2.1 空气污染

关于环境质量、空气污染的研究,学者们从不同角度对环境污染的影响因素和环境污染的后果进行了分析。研究发现,经济增长、城市化、FDI、产业结构、环境规制、城市人口增长、发电和冬季供暖等都是影响环境污染比较重要的因素[3]。大量的医学文献和环境经济学文献也证实了人们长期暴露于重污染环境中会加剧呼吸道疾病和心血管疾病的发病率,甚至提高早亡率[4]。此外,环境污染也给我国经济发展造成了巨大的经济损失。根据亚洲开发银行与清华大学发布的《中华人民共和国国家环境分析》报告,基于疾病成本估算的我国空气污染每年造成的经济损失相当于GDP的1.2%。空气污染作为环境污染问题的一个重要方面,较少有学术文献从居民幸福感的角度研究空气污染对人们的福利损失。

2.2 居民幸福感

美国经济学家Easterlin研究发现,居民收入水平的提升并不一定伴随着幸福感的提升,这一现象被称为“Easterlin悖论”或“幸福悖论”[5],并诞生了幸福经济学这一新的学科。早期的研究主要集中于探讨经济增长、绝对收入、相对收入和收入差距等经济因素对居民幸福感的影响;随后,结合社会学的研究基础,学者们考察了人口特征因素,如年龄、性别、婚姻、健康状况、教育水平和社会心理等个体因素与居民幸福感之间的关系[6]。随着研究的不断扩展与深入,使社会资本、代际关系、地区政府质量、民主和生活环境等非经济因素成为研究的重点考察对象,这些以往被忽略的变量对居民幸福感也会产生重要的作用。同时,“幸福感数据”广泛应用于分析微观经济现象和对非市场商品的价值评估中,并取得了丰硕的研究成果[7]。

2.3 空气污染与居民幸福感

近年来,由于幸福经济学的兴起与研究,拓宽了环境经济学的研究视野与范围。国内外学者开始积极探索环境质量对居民幸福感、生活满意度的影响。从现有文献数量可进一步证明学者们对环境质量与居民幸福感的关注与研究。根据对“Web of Science”数据库检索发现,以“Pollution、Happiness、Life Satisfaction”为共同主题的文献近十年来有150余篇。相应的检索条件是:文献类型为Article,学科类别为Economics。其中,Welsch较早地基于54个国家的跨国数据研究发现,一国污染越严重,国民幸福感就越低[8]。随后,部分学者开始以德国[9]、英国[10]和西班牙[11]等发达国家为研究对象,考察了空气质量与居民幸福感的影响,大体认为环境质量下降会降低居民的幸福感。但这些研究多基于国家整体的环境质量状况与国民幸福感的均值,未能考虑地区差异和群体差异,可能会造成估计结果存在偏误。随着微观调查的完善、相关理论的深化和研究数据的可得,于是Luechinger、Levinson、Christopher分别将德国、美国和加拿大连续数年的幸福感或生活满意度的追踪调查数据与地区SO2和PM10数据相互匹配,得到一个面板数据,并运用工具变量和高分辨率的地理固定效应来克服内生性问题,最终得到“较高的空气污染会显著降低居民幸福感和生活满意度”的一致结论[12-14]。

国外学者Smyth首次对我国30个城市的调查发现,居住在大气污染严重、环境事故频发的城市居民具有较低的幸福感[15]。以此为基础,国内学者也开始在该领域展开研究:黄永明等采用CGSS 2003年和2006年的数据,以工业烟尘排放量、工业二氧化硫排放量为环境污染的表征,研究发现环境污染显著降低了居民的主观幸福感,尤其是对东部地区的居民[16];陈永伟等基于CFPS(2010年)与城市空气污染数据研究发现,城市PM10、SO2、NO2的浓度越高,居民的幸福感就越低,并通过幸福感的评价方法估算得出空气质量改善能给居民带来等价的经济收益[17];杨继东等通过匹配城市NO2浓度数据和CGSS(2010年)个人幸福感的微观调查数据,发现随着城市空气污染程度的提高,居民个人幸福感显著下降,且空气污染对低收入群体、男性和农村居民的影响更大,并根据幸福感估计方程得出研究期内居民每年愿意为NO2浓度下降1μg/m3的支付意愿为1144元[18];Zhang通过匹配空气污染指数(API)与居民幸福感、抑郁指数和生活满意度数据,研究发现空气污染增加了居民的抑郁风险,但对长期生活满意度没有显著影响[19];李顺毅认为绿色发展有利于增强居民的幸福感,并可通过增长效应和绿色效应发挥作用[20]。从国内外的相关研究可见,环境污染、空气质量下降会对居民幸福感产生不利影响,而优美的生态环境会对居民的幸福感产生正向的提升作用。

相较于以往研究,本文的创新点是:①尝试回答空气质量对居民幸福感的总体影响是什么、空气质量对居民幸福感的影响是否存在群体差异性?②以往研究在表征环境或空气质量时常常采用工业“三废”的排放量、SO2浓度、NO2浓度和PM10浓度等指标,这些指标具有单一性,仅反映了环境质量的某一个方面,本文采用空气质量指数(AQI)来表示地区的空气质量。该指标是基于SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5六种污染物的定量描述空气质量状况的无量纲指数,具有较强的综合性和代表性。同时,幸福感数据采用我国综合社会调查(CGSS)2015年,这是最新公布的数据保证了研究的时效性。本文进一步将AQI数据与CGSS数据进行匹配,得到一个包括微观层面和宏观层面的大样本横截面数据,采用有序Probit模型、有序Logit模型和断点回归设计来进行实证分析。③本文从居民幸福感的角度回答了改善空气质量的重要性,环境规制在一定程度上能减少空气污染对居民幸福感的负向影响。这有助于加深对空气质量的理解,为政府出台环境规制等政策措施提供微观基础。

3 模型设计与数据来源

3.1 模型设计

本文的重点是考察空气质量对居民幸福感的影响。本文采用CGSS(2015)数据库中提供的“总体上您觉得您的生活是否幸福”这个指标来表示居民幸福感,取值为1—5。其中,1表示“非常不幸福”,5表示“非常幸福”。在估计方法中,由于被解释变量幸福感为1—5的有序离散变量,因此不适用传统的OLS估计方法,应采用有序Probit或有序Logit模型进行估计。因此,本文设定以下计量模型:

Happinessij=F(αAQIj+γWij+δZj+εij)

(1)

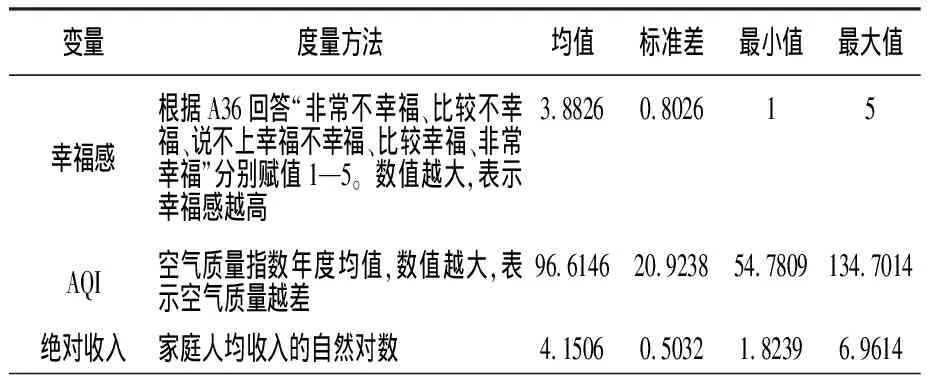

式中,i和j分别表示居民个体和居民所在的省份;Happiness为居民幸福感;AQI为地区空气质量指数,本文采用AQI年度均值,通过匹配宏观数据与微观数据在一定程度上可较好地缓解互为因果关系造成的内生性问题;W为居民个体特征的向量组,具体包括绝对收入、相对收入、性别、年龄、婚姻、政治面貌、健康、房产、公平感、信任感、情绪、受教育年限、与同龄人比较和自我比较;Z为影响居民幸福感的区域特征向量组,包括省份人均GDP、城镇人口比重、失业率、年平均气温、相对湿度、降水量和日照时长;εij为随机扰动项,具体变量的度量方法和描述性统计见表1;F(·)为非线性函数,具体形式为:

(2)

(3)

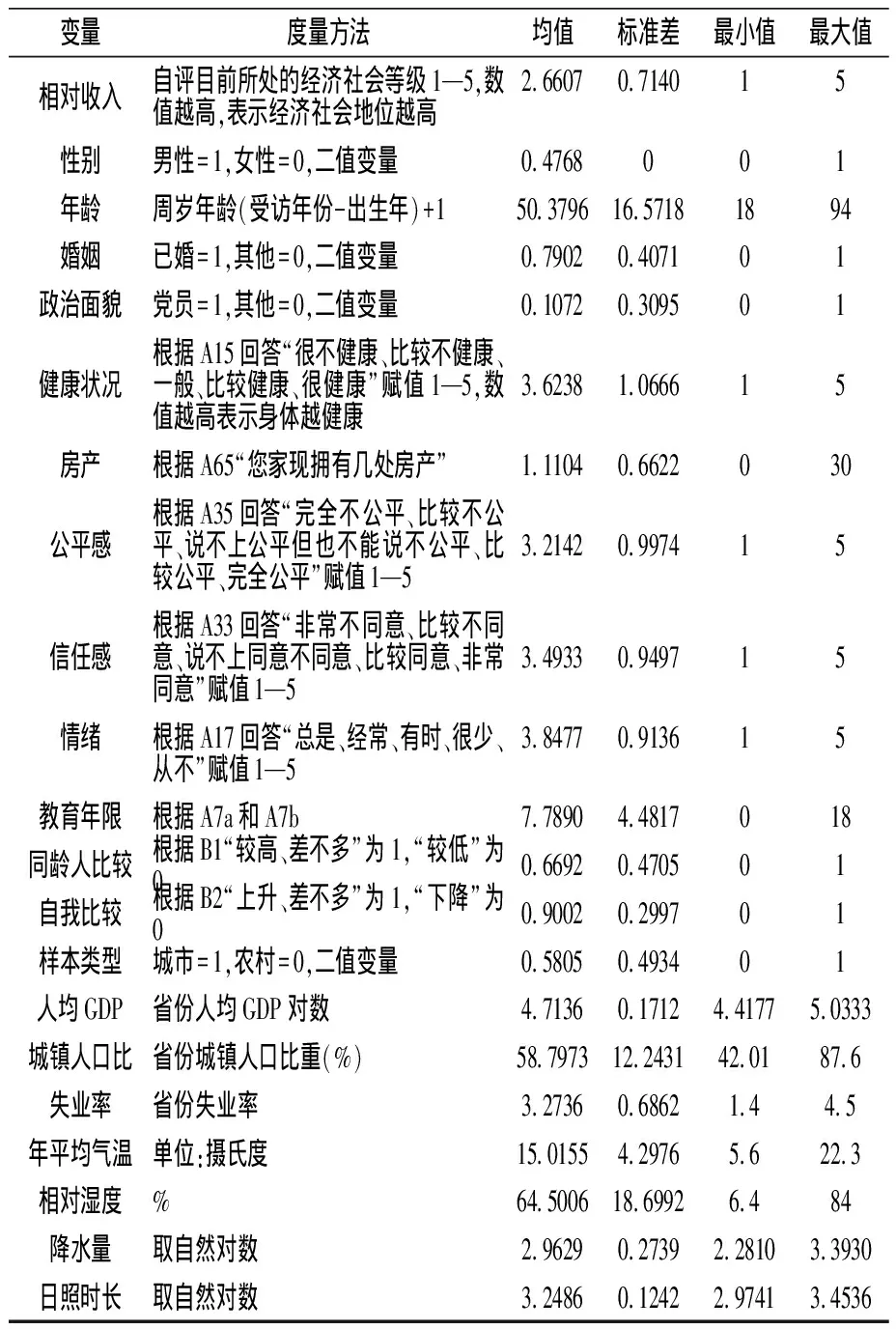

r0 表1 主要变量的度量方法和描述性统计 (续表1) 1—5,,2.6607 0.7140 1 5 =1,=0,0.4768001(-)+150.379616.57181894=1,=0,0.79020.407101=1,=0,0.10720.309501A15“、、、、”1—5,3.62381.066615A65“”1.11040.6622030A35“、、、、”1—53.21420.997415A33“、、、、”1—53.49330.949715 A17“、、、、”1—53.8477 0.9136 1 5 A7aA7b7.78904.4817018B1“、”1,“”00.66920.470501B2“、”1,“”00.90020.299701=1,=0,0.58050.493401GDPGDP4.71360.17124.41775.0333(%)58.797312.243142.0187.63.27360.68621.44.5:15.01554.29765.622.3%64.500618.69926.4842.96290.27392.28103.39303.24860.12422.97413.4536 注:描述性统计结果均来自对原样本进行数据处理后的样本,处理后的样本量为9320个。 本文的居民幸福感和个体特征变量的数据均来源于中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)。该项调查始于2003年,是由中国人民大学联合各地的学术机构共同执行的全国性、综合性、连续性学术调查项目。CGSS系统全面地收集了社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,总结了社会变迁的趋势,并在学术研究中得到了广泛的应用。如孙计领基于CGSS 2010年调查数据,研究了收入不平等、分配公平感与幸福的关系[21];陆方文利用CGSS 2006年数据论证子女性别对父母幸福感的影响[22];巫强等基于CGSS 2003年、2005年、2006年、2008年和2010年的混合面板数据研究了绝对收入、相对收入和“伊斯特林悖论”[23]。本文采用最新的CGSS 2015年的横截面数据分析空气质量对居民幸福感的影响。空气质量AQI来源于中国生态环境保护部公布的城市空气质量;地区人均GDP、城镇人口比率、失业率、地区年平均气温、相对湿度、降雨量和日照数据来源于2016年的《中国统计年鉴》。 从表1可见,居民幸福感的均值为3.8826,表明居民幸福感总体上处于“说不上幸福不幸福”和“比较幸福”之间。空气质量指数AQI的全国均值为96.6146,全国城市空气质量指数为54.789—134.7014。根据城市空气质量等级的划分标准,当AQI为51—100时,空气质量指数为二级。由于我国地域辽阔,地区之间存在巨大的差异性,结合样本来看,54.789 本文对数据按照以下原则进行处理:①删除所有变量中回答结果为拒绝回答、不知道、不适用的样本;②根据“采访地区”显示了个体所在省份,共28个城市与省份,不包含海南、西藏和新疆;③由于CGSS 2015年对个人所在地区仅披露到省级层面,对地级和县以下以顺序码表示,所以本文用个人所在省份的省会城市空气质量数据来表示地区空气质量。经过处理,本文获得了2015年28个省份的9320个样本。进一步对数据处理后发现,居民幸福感的分布并没有发生显著的变化(表2),仍较好地反映了居民幸福感的分布特征,超过1/2的居民认为自己的生活处于“比较幸福”和“非常幸福”的状态。 表2 居民幸福感分布状况 首先,本文考察了我国空气质量对居民幸福感的影响,并采用有序Probit模型逐步进行了实证检验。表3中模型1未控制影响居民幸福感的区域变量,空气质量指数在10%的显著性水平上为负,表明地区空气污染降低了居民的幸福感;模型2加入了区域变量,进一步发现空气质量指数仍为负,且提高了显著性水平为1%,说明在控制其他变量的条件下,地区空气污染显著降低了居民幸福感;模型3和模型4为稳健性检验,其中模型3采用了有序Logit模型,同样显示空气质量指数在1%的显著性水平上为负;模型4采用了空气质量达标率作为城市空气质量的替代指标,具体的度量方法为省会城市全年AQI<100(即优良天气)的天数占比,空气质量达标率越高表明地区空气质量越好,估计结果显示空气质量达标率显著为正,表示良好的空气质量有助于提升居民的幸福感。 表3 全样本回归结果 (续表3) 12:3:Logit4: 0.0158 (0.0298) 0.0404 (0.0583) 0.0402 (0.0323)-0.143 (0.0961)-0.294 (0.181)-0.227∗∗ (0.0905) NO YES YES YES YES YES YES YESN 9320 9320 9320 9320Log likelihood-8993.9284-8993.9284-8970.6149-8993.9284Pseudo R2 0.1268 0.1268 0.1291 0.1268 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;括号内为稳健标准误;除模型3采用有序Logit估计方法外,其余均采用有序Probit估计方法,下表同。 对各控制变量而言,根据表3模型2的估计结果,从居民个体特征来看,绝对收入的系数为正,但在统计上不显著,这与官皓[24]、张学志等[25]的结论相一致。相对收入的估计系数通过了1%的显著性水平检验,表明个人经济地位的相对提高有利于提升居民幸福感。从性别差异来看,男性的幸福感水平低于女性,可能的原因是男性面临着激烈的竞争和社会生存压力。由年龄的一次项和二次项系数可见,年龄与幸福感存在“U”型关系,并且拐点位置大概为43周岁。结合样本来看,样本中年龄均值为50,已跨过了“U”型曲线的拐点;同样,已婚、党员、身体健康都与居民幸福感呈现显著的正相关关系。拥有房产越多的人越倾向于更加幸福。在心理因素方面,公平感、信任感和良好的情绪均有助于提升幸福感。当自己相较于同龄人的经济地位和与自己过去三年的经济地位相比上升了,那么居民的幸福感也会相应得到提升。但在个体特征中,教育年限和城乡分类的系数未通过显著性检验。从区域变量来看,地区人均GDP与居民幸福感呈现负相关关系,城镇人口比和失业率系数不显著。 由于有序Probit模型的参数含义只能从显著性和参数符号方面进行解读,并不能赋予其经济含义。因此,本文通过进一步计算得出各个解释变量对居民幸福感的边际效应。参照连玉君[26]的做法,计算了当所有解释变量在均值处时,解释变量的单位变化如何影响被解释变量,取各个值的概率,即: (4) 式(4)边际效应的含义是:当解释变量变动1个单位时,被解释变量取各个值的概率如何变化。从表4可见,当所有解释变量处于均值时,空气质量指数每增加1单位,居民的幸福感“非常不幸福”的概率将增加0.023%,“比较不幸福”的概率增加0.086%,“说不上幸福不幸福”的概率增加0.136%,“比较幸福”的概率下降0.018%,“非常幸福”的概率下降0.227%。因此,空气质量指数越高,居民幸福感越低。从表4还可见,相对收入对居民幸福感具体积极的促进作用,个人收入在当地排名越高的居民更加幸福;男性较女性而言具有较低的幸福感;健康状况良好的居民也倾向于较高的幸福感。各个变量的边际效应进一步验证了上述研究结果的稳健性。 表4 部分解释变量的边际效应 注:在表3模型2的基础上采用STATA14的Margins命令得到边际效应。 本文讨论了空气质量对居民幸福感的影响,该影响可能会因居民个体所处社会群体的不同而异,即空气质量在不同群体间存在差异。考虑到空气质量的异质性问题,本文按照样本类型、收入组别和性别进行分样本回归,结果见表5。 表5 分样本回归 注:相应的控制变量与表3模型2相同。 其中,收入组别按照家庭人均收入中位数为界,低于中位数的划分为低收入组,高于中位数的划分为高收入组。此外,除了农村样外,本研究主要解释变量(空气质量)的影响方向与显著性基本上保持不变。通过将样本按照不同的标准进行分类后的异质性检验,再次验证了空气污染会降低居民幸福感,说明估计结果具有较好的稳健性。从横向对比来看,空气污染对城市居民、高收入居民和男性的负向影响更大。 为了能准确评估空气污染对居民幸福感的影响,本文进一步通过采用断点回归设计来解决空气质量与居民幸福感潜在的内生性问题。断点回归设计能有效识别空气污染与居民幸福感的因果关系。储德银采用断点回归估计方法,以城市空气污染指数API达标率与环境保护模范城市需满足的达标率标准之差为执行变量考察了环境保护模范城市对居民幸福感的影响[27]。以此为基础,本文设定以下处理变量和分组变量: (5) 式中,pj为分组变量,采用AQI减去100来表示。依据是根据中国空气质量等级的划分标准,当AQI≤100时,城市空气质量为良;当101 断点回归模型设定为: (6) 表6的模型1是为了对比采用有序Probit模型(即:n=0),处理变量D_j的系数在10%的显著性水平上为负,表示相较于空气质量为良好(51 表6 空气质量与居民幸福感的断点回归结果 本文分析发现,地区空气污染会影响居民幸福感,而以往的研究文献认为空气污染主要通过健康效应来间接影响居民的幸福感。本文在此基础上进一步论证了空气污染对居民幸福感的影响机制。同时,针对空气污染对居民幸福感的负向影响,有必要考察环境规制能否缓解这一影响。 大量的医学和环境经济学文献研究发现,环境质量对居民的健康有非常重要影响[28]。本文认为空气污染会显著降低居民的健康水平,而健康是居民生活幸福的重要保证,空气污染会降低健康水平而对居民幸福感产生负向作用。 表7 空气质量对居民幸福感的进一步讨论 注:该表均采用有序Probit模型;环境规制指标来源于2016年的《中国统计年鉴》,其中高低规制组的分界点为1.03,当地区环境治理投资总额占GDP比重小于等于1.03时,该地区划为低规制组,反之为高规制组。 表7的模型1验证了空气污染与居民健康的关系。从表7的估计结果显示AQI数值在10%的显著性水平上为负,表示空气质量指数越高,居民的健康水平越低,即空气污染会对居民的健康带来消极影响;模型2进一步论证了空气污染和健康对居民幸福感的影响,结果表明空气污染和健康均会对居民幸福感产生显著的影响,验证了空气污染不但对居民幸福感具有直接的负向影响,并通过影响居民的健康进而对幸福感产生间接影响。 通过上述一系列分析得到空气污染会对居民幸福感产生不利影响的研究结论,那么环境规制能减缓空气污染对幸福感的负向作用吗?环境规制能否作为破解空气污染与居民幸福感难题的关键措施?旨在改善环境质量的政府规制能否带来显著的民生效应?为了回答这些问题,本文引入政府的环境规制,以地区环境治理投资总额占GDP比重作为环境规制的计量指标,按照环境规制的中位数将样本组分为低规制组和高规制组,分析在不同的环境规制条件下空气污染对居民幸福感的影响。从表7的模型3和模型4中可见,低规制组中AQI的系数为-0.0110,高规制组中AQI的系数为-0.0056,且AQI的系数均通过了显著性检验。高规制样本的系数绝对值小于低规制样本的绝对值,表明环境规制水平的提高可减少地区空气污染对居民幸福感的负面影响。李梦洁的研究认为,各地区实施有效的环境规制能抑制环境污染对居民幸福感的“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”[29]。本文在一定程度上验证了环境规制在改善空气质量、提高居民幸福感中的关键作用。 在生态文明建设的背景下,本文分析了空气质量对于居民幸福感的影响及其群体差异,同时进一步检验了空气污染对居民幸福感的影响机制以及环境规制在缓解空气污染对居民幸福感负向影响中的作用。通过匹配空气质量数据与居民幸福感数据实证检验发现:①在控制诸多影响居民幸福感的个体特征因素和区域因素后,空气污染显著降低了居民幸福感;②空气污染对居民幸福感存在异质性影响,尤其是空气污染对城市居民、高收入居民和男性的负向影响更大;③采用断点回归设计克服空气污染与居民幸福感潜在的内生性问题后,研究结论仍证实了空气污染显著降低了居民的幸福感;④空气污染主要通过影响健康进而对居民幸福感生产不利的影响,政府的环境规制在一定程度上可减少空气污染对居民幸福感的不利影响。 以上研究结论蕴含着丰富的政策建议,主要有以下几点:①如何提升居民幸福感是实务界和学术界长期关注的焦点,在本文的研究中除了居民个体特征因素外,区域因素和自然生态环境也会对居民幸福感产生作用,这就需要从多个方面来促进居民幸福感的提升和社会福利的改善,将提升居民幸福感作为政策的出发点和落脚点;②在我国多年经济高速发展的过程中,环境质量下降,生态趋于脆弱,民生问题突出,这并不符合居民对良好生态环境的需求,而生态环境问题归根到底是经济发展方式问题,因此必须转变经济发展方式,提高经济效率,促进绿色发展,保护和改善生态环境,实现经济的高质量发展;③环境规制在一定程度上能减少空气污染对居民幸福感的负向作用,这意味着适度的环境规制水平是必不可少的,尤其是在新时代背景下,“生态就是民生、环境就是福祉”,旨在改善环境质量的规制措施能实现生态、经济和民生的协调统一,这对当前的生态文明建设和美丽中国建设具有重要作用和现实意义。

3.2 数据来源

4 实证结果分析

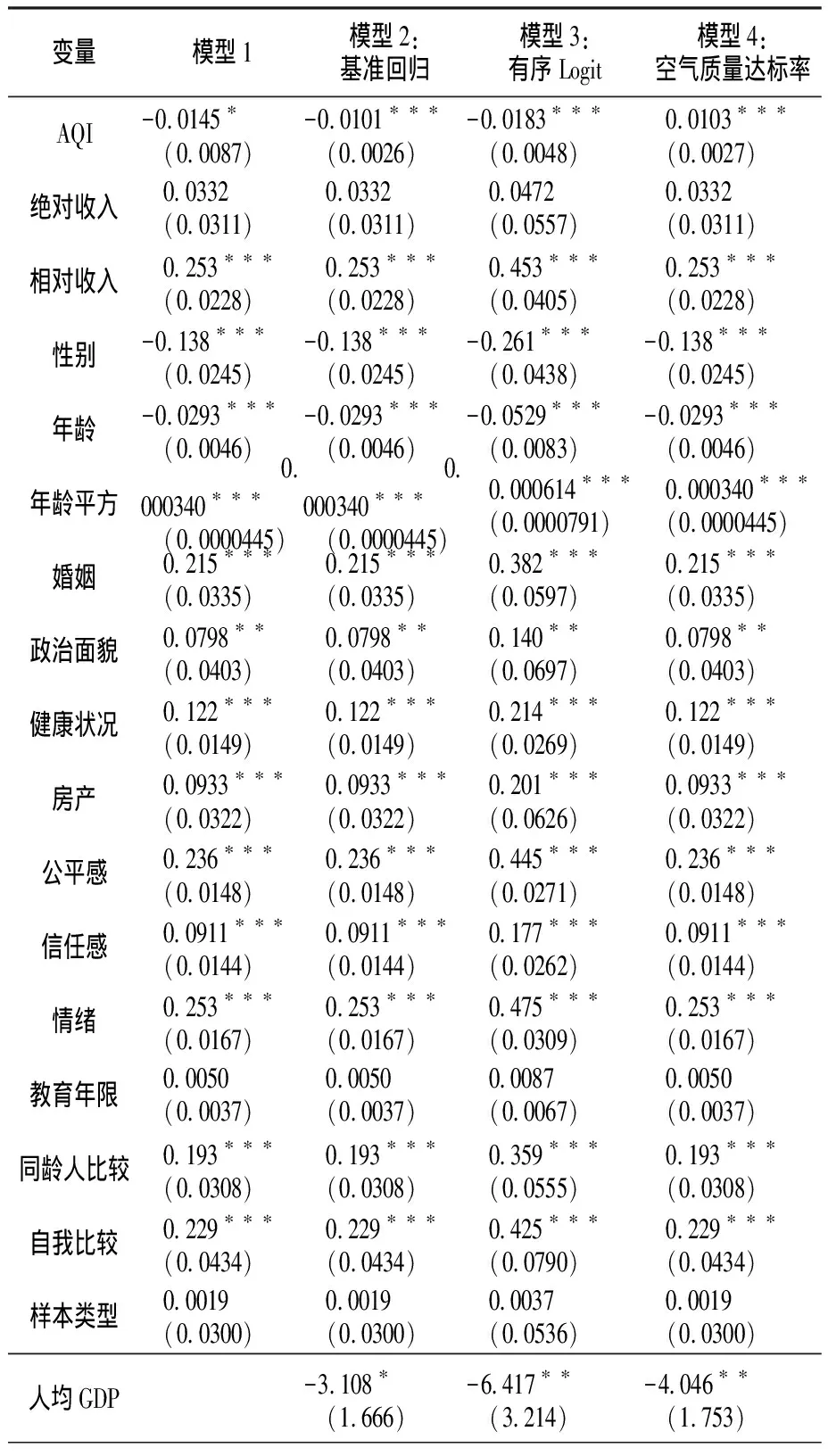

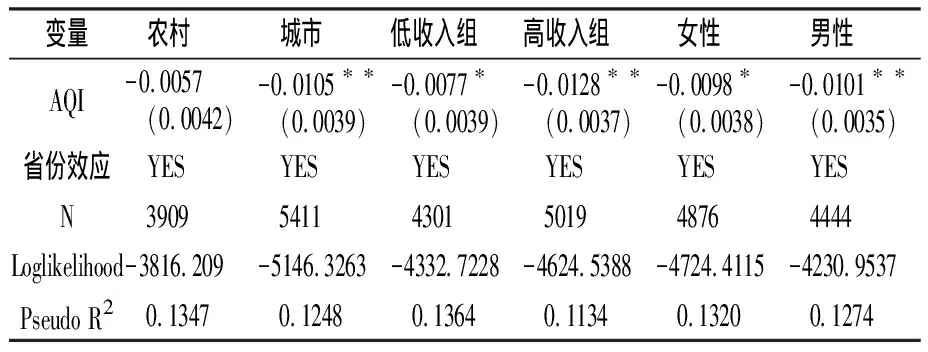

4.1 回归结果

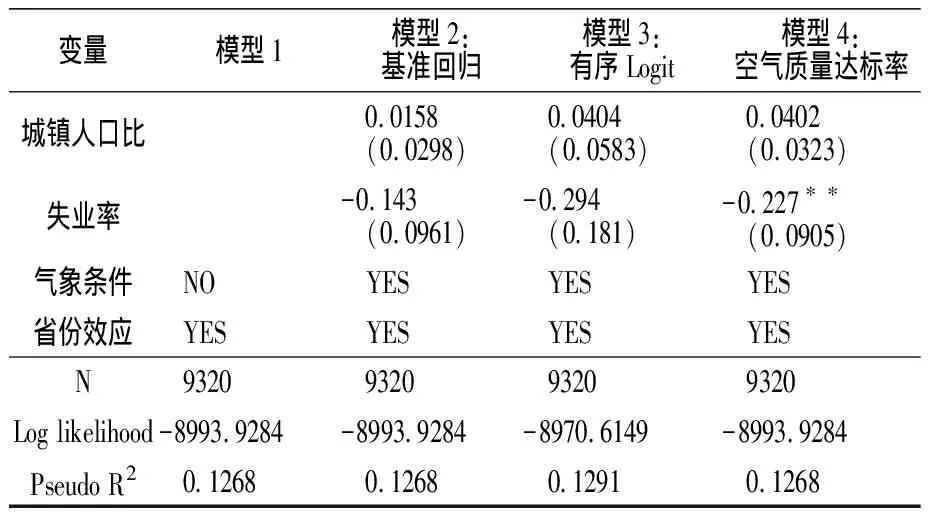

4.2 空气质量对居民幸福感的边际效应

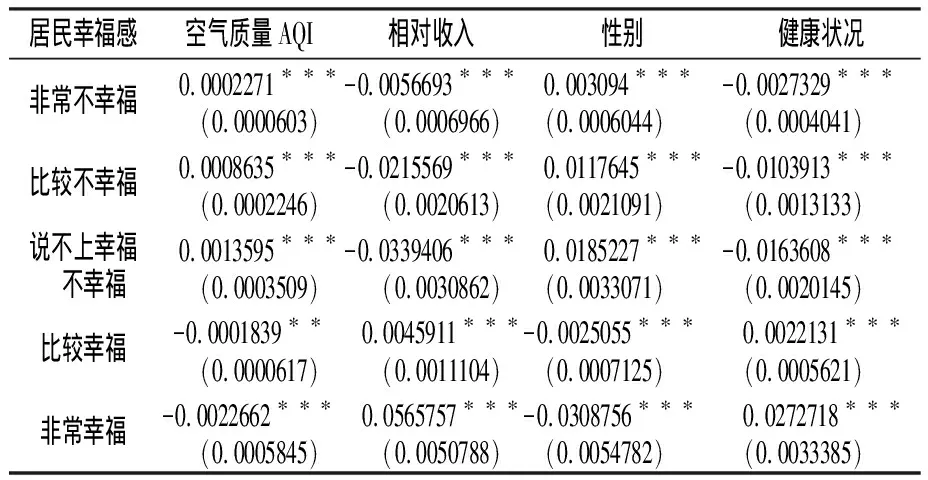

4.3 空气质量与居民幸福感的异质性影响

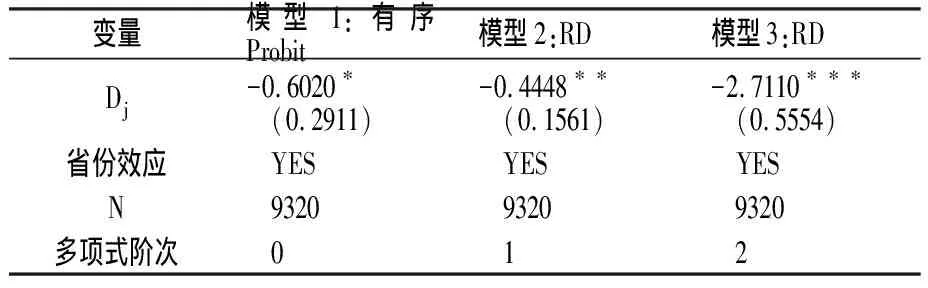

4.4 断点回归设计

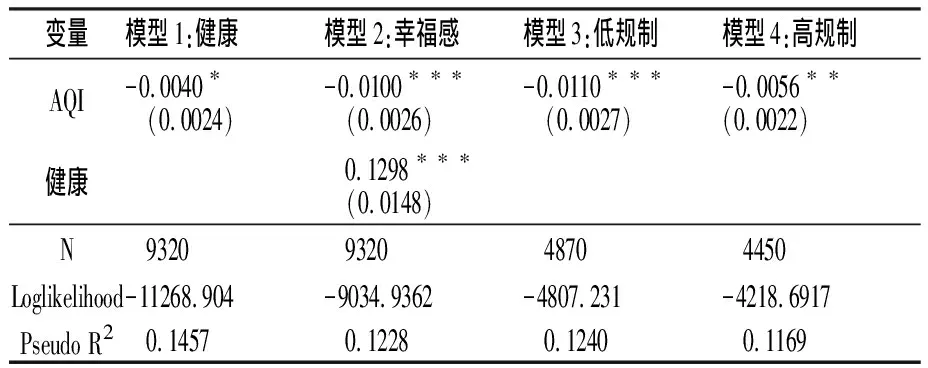

5 讨论

5.1 空气污染会通过健康效应降低居民幸福感?

5.2 环境规制能否缓解空气污染对居民幸福感的负向影响?

6 结论与启示