内镜黏膜下剥离术治疗胃底黏膜下肿物的应用研究▲

刘泽峰 农 兵 张 国 黄宗声 郭先文 曾义庆 周庆南 卓文金

(广西壮族自治区人民医院消化内科,南宁市 530021)

随着消化内镜的普及,越来越多的胃内隆起性病变被发现,目前内镜下手术已成为消化道黏膜下肿物(submucosal tumor,SMT)的重要治疗手段,而内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)是常用手段之一。胃内肿物的位置不同,ESD的治疗难易程度亦不同,胃底部常需倒镜操作以及有些部位因胃镜难以靠近且胃壁薄等原因增加了ESD治疗难度及风险。本研究对29例行ESD治疗的胃底黏膜下肿物患者进行疗效分析。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2017年1月至2018年8月因消化道症状行胃镜检查,提示胃底黏膜下隆起性病变患者29例的临床资料。其中男11例,女18例,年龄(54.41±8.87)岁;病灶直径(1.61±0.73)cm;超声内镜检查显示肿物位于黏膜下层3例,位于固有肌层26例。所有患者进行术前评估,评估患者的一般情况、基础疾病,以及病变的大小、位置、来源、层次等。

1.2 主要器械 电子胃镜(Olympus GIF-Q260J),微探头超声(Olympus MAJ-935),CO2气泵(杭州安杰思CR4500),透明帽(Olympus D-20l-l2402),高频电切装置(爱尔博V10200D),注射针(ENDO-FLEX NET2422-c4),Olympus Hook刀(KD-620LR),IT刀(Olympus KD-611L),Dual刀(Olympus KD-650L),热活检钳(Olympus FD-412LR),钛夹(南京微创ROCC-D-26-195),尼龙绳圈套器(常州乐奥医疗),尼龙绳输送器(常州乐奥医疗)。

1.3 方法

1.3.1 术前准备 所有患者均为我院消化内科住院患者,在术前均行胃镜及超声内镜检查,病变直径>2 cm且肿物在胃腔内生长大于1/2者加行CT检查,以了解病变部位、大小、形态、起源等;术前完善血常规、凝血功能等检查;完善心电图、胸片等检查评估心肺功能,签署知情同意书。

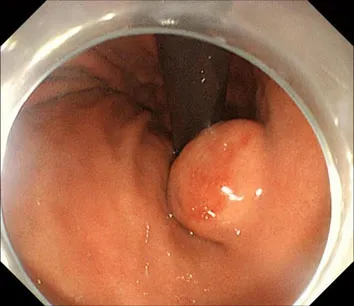

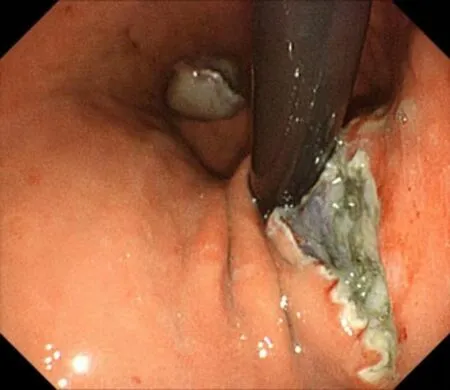

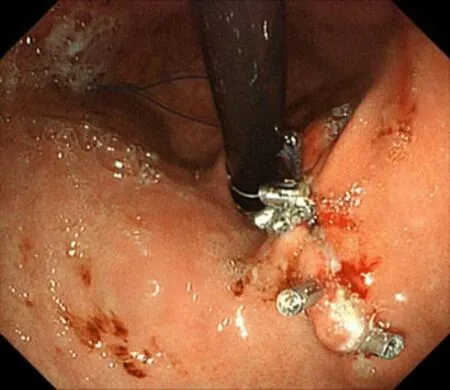

1.3.2 手术方法 所有患者均在气管插管麻醉下完成ESD术。操作步骤如下。(1)标记:内镜进入后倒置内镜观察胃底病灶范围及边界,并用氩气刀探头做点状电凝标记;(2)黏膜下注射:沿病灶周围行多点黏膜下注射美兰甘油果糖氯化钠注射液,使肿物周围隆起;(3)切开病灶外侧缘黏膜:用Dual刀切开病灶外侧缘黏膜;(4)剥离肿瘤:用IT刀沿病变四周逐步剥离肿瘤直至瘤体完整剥离;(5)创面处理:完整剥离瘤体后对创面可见小血管用电凝止血钳处理,穿孔及创面较深者使用钛夹或钛夹联合尼龙绳荷包缝合封闭。见图1。

a

b

c

d

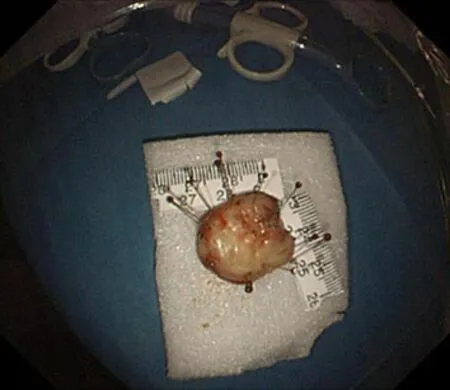

e

图1 胃底肿物ESD手术过程(a:胃底肿物;b:胃底肿物ESD剥离过程中;c:胃底肿物ESD完全剥离后;d:采用钛夹及钛夹联合尼龙绳圈套器闭合处理创面;e:ESD完整剥离后的肿物)

1.4 术后处理 测量切除后病灶标本的最长径和与之垂直的长径,检查是否完整切除,用福尔马林固定后送病理检查。术后置入胃管,并给予禁食、静脉补液、抑酸等处理,穿孔患者视情况使用抗生素。术后观察有无呕血、黑便、腹痛、迟发性出血及穿孔等并发症。

1.5 随访 出院后4周电话随访,并于术后3个月返院复查电子胃镜,观察术后创面愈合情况。根据创面愈合情况及术后病理结果,复查间隔可延长半年至一年。

2 结 果

2.1 治疗效果 29例患者的胃底黏膜下肿物均完整剥离,2例术中出血较多,最大出血量约20 mL,止血后继续ESD治疗;术中穿孔4例,术后用钛夹联合尼龙绳封闭创面,手术时间(70.1±29.3)min。切除标本病理结果显示:胃肠道间质瘤25例,平滑肌瘤4例。ESD术中创面少量渗血者予电凝止血,术后钛夹封闭创面21例,钛夹联合尼龙绳荷包缝合封闭创面8例,无术后迟发性出血、穿孔等并发症发生。术后住院时间(5.3±1.2)d。

2.2 随访情况 患者出院后4周电话随访均无特殊不适,术后3个月复查胃镜见胃底创面瘢痕样改变,部分可见钛夹及尼龙绳残留,无复发。

3 讨 论

消化道黏膜下肿物(SMT)是指来源于消化道黏膜上皮层以下组织的消化道病变,多位于上消化道,临床上最常见的SMT是胃肠道间质瘤[1]。不同的上消化道部位其SMT种类亦不相同,复旦大学附属中山医院对1 743例SMT患者的回顾性分析发现,胃底部以胃肠间质瘤(61.5%)及平滑肌瘤(35.5%)多见[2]。胃肠道间质瘤多位于胃底及胃体,平滑肌瘤多位于食管及胃底贲门部[3-4]。本研究中胃底SMT病理结果显示,胃肠道间质瘤25例,平滑肌瘤4例,与既往相关报道大致相同。

ESD可一次性完整地剥离病变,最先应用于早期胃癌的治疗,现已广泛应用于黏膜下层及更深层次消化道肿物的治疗。随着内镜技术的发展,对部分SMT治疗亦由外科手术逐渐过渡至内镜下治疗。Bang等[5]通过对ESD治疗黏膜下肿物的系统性分析,指出了ESD对黏膜下肿物治疗的可行性。针对肿物直径<5 cm的SMT患者,ESD治疗与腹腔镜手术相比,有治疗时间短、出血量少、住院时间短、费用低等优点[6]。Zhang等[7]和Yu等[8]通过对内镜治疗胃肠道间质瘤(<5 cm)患者长期随访结果分析,指出内镜治疗胃肠道间质瘤安全、有效;而不同部位、大小的SMT行ESD难易程度亦不相同,其中胃底由于其胃壁薄、血供丰富、空间小,操作时需反复倒镜,且SMT多起源于固有肌层,操作难度大,易发生穿孔、出血等并发症。许秋泳等[9]对53例胃底固有肌层肿物患者行ESD治疗,其中发生穿孔8例,穿孔率15.1%。相关研究结果显示[10-11],胃ESD术中发生穿孔的概率为4%~5%,可见胃底ESD穿孔率明显高于胃内其他部位。本研究的29例患者中,2例术中出血较多,均行钛夹止血,2例发生术中被动穿孔,2例术中转内镜全层切除术(endoscopic full-thickness resection,EFTR)时主动穿孔。被动穿孔与肿物大小及起源深度相关,肿物源于固有肌层靠近浆膜层或相连时,应改行内镜全层切除术继续治疗,变被动穿孔为主动穿孔,从而更加安全、完整地切除肿物。本研究中有2例在行ESD过程中发现肿物靠近浆膜层或部分肿物未完整切除而改行EFTR或局部EFTR治疗。

为减少ESD术后迟发性穿孔、出血等的发生,创面的封闭至关重要。对于穿孔及肿物剥离后大而深的创面建议采用荷包缝合法闭合,荷包缝合法可有效闭合穿孔,而且有操作简单、耗时短、并发症少等特点[12]。我院消化内镜中心对17例内镜治疗时发生穿孔患者行钛夹联合尼龙绳荷包缝合,观察封闭时间、术后并发症及3个月后胃镜复查结果等,指出钛夹联合尼龙绳荷包缝合对胃穿孔安全有效,是治疗胃穿孔的重要手段[13]。本研究中根据29例胃底SMT患者ESD剥离后创面的大小、深度,采用单用钛夹缝合、钛夹联合尼龙绳荷包缝合等方法封闭创面,复查胃镜显示术后创面愈合良好,见瘢痕样改变,部分见钛夹、尼龙绳残留。

对胃底黏膜下肿物行ESD治疗的经验体会是:(1)把握胃底肿物ESD的适应证[14];(2)尽量选择治疗型胃镜,因其具有较大工作管道和冲水管道,利于抽吸液体和止血操作,同时胃镜前后可调节角度应在200°左右;(3)层次较深的肿物在治疗过程中采用ESD操作难度较大时,可及时改行主动全层切除术,并采用钛夹或钛夹联合尼龙绳圈套器进行荷包缝合;(4)注意控制充气量,可根据病变位置调整充气量,使治疗镜接近病变处进行操作;(5)胃底部血运较丰富,治疗时易发生出血,需注意预防性止血,注意血管网和多支血管走行路径,术中应避免粗暴操作,在剥离过程中发现血管,要积极预处理,小血管可使用Dual刀进行电凝处理,大血管则使用热活检钳充分电凝;(6)注意迟发性出血的预防,在肿物完全剥离后要及时进行手术创面的血管处理,可使用亚离子血浆凝固术或热活检钳进行烧灼止血,必要时采用金属钛夹进行止血;(7)术前应注意使用超声内镜或CT明确胃底肿物的性质及生长方式,尤其是病变直径≥2 cm的肿物,注意保持术中视野清晰,黏膜下注射使病灶充分隆起,在进行剥离时要注意IT刀与肌层方向平行,避免切得过深;(8)穿孔时注意有无胃壁浆膜层出血,必要时可将胃镜伸入腹腔内倒镜观察浆膜层,找到出血血管并及时处理;(9)注意手术体位的选择,尽量使手术部位在高位,不被水或血覆盖,利于术野清晰,操作方便;(10)采用牙线辅助牵拉,可以降低手术难度,减少手术时间及穿孔等并发症的发生。

综上所述,ESD治疗胃底肿物具有创伤小、恢复快等优点,但因胃底部操作难度大且易发生并发症,初学者应先熟悉掌握胃窦等较容易部位的操作后再进行胃底肿物的ESD治疗。