医药领域商业贿赂法规演进及其思考

——基于116例典型案例的法律实证研究

王玥月 孔圆峰 郁希阳 郭克强 李宇阳

商业贿赂是最典型的、最频发、最严重的腐败犯罪。医疗领域的商业贿赂主要是指医药生产厂家和销售公司在产品购销环节对享有审批、决定及选择权的机关、单位、个人等行贿及后者的受贿、索贿行为,即存在于医药产品购销领域中的“钱权交易”[1-2]。随着改革开放市场化的发展,医改工作的推进,我国政府在杜绝医药领域不正之风时做出了许多不懈努力,从1979年的刑法典到2018年《中华人民共和国监察法》顺利出台,都标志着我国从严惩治腐败,对腐败零容忍的态度。然而,我国医药行业的受贿现象并未完全有效杜绝。本文通过梳理改革开放以来以医改为背景我国反贿赂法律法规的变迁轨迹与脉络,分析近几年经法院审理并判决的医药领域商业贿赂犯罪典型案件,总结医药领域商业贿赂法律规制取得的成绩及其存在的问题,并提出建议。

1 对象与方法

首先,通过浏览“北大法宝网”收集相关法律法规并进行梳理。其次,通过浏览法律网站,如“中国裁判文书网”、“北大法宝网”、各地方检察院信息网等,选取2013年~2016年全国22个省(市、自治区)的116例典型案例作为研究对象,选取医务人员为切入点,收集案件相关资料,包括被告人特征、事发机构、事发科室、犯罪事实及法院判决情况,以点到面,通过对典型案例的分析,了解其实质与发展规律,进而在治理医药行业贿赂犯罪时做到有的放矢。

2 我国医药领域反贿赂法规的变迁

医药卫生领域的商业贿赂犯罪是商业贿赂犯罪在医药行业的表现,与后者是特殊与一般的关系[3],因此研究医药行业反贿赂法规可参照商业贿赂犯罪的法规变迁。本文根据医药卫生体制改革历程结合刑法变迁将相关法规以及量刑标准的变化轨迹归纳如下。

2.1 1979年~1984年医改萌芽阶段

这一时期,伴随着改革开放,我国医疗改革“初现端倪”,《关于允许个体医生开业行医问题的请示报告》的发布,改变了公立医院在卫生领域的垄断地位,民营医疗市场开始兴起[4]。与此同时,1979年我国制定了第一部刑法典,此部《刑法》对贿赂相关行为做了概括抽象的规定。1982年,《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》明确了受贿罪的行为方式,改变了受贿罪的法定刑模式,明确受贿罪的处罚原则按照贪污罪论处,加重了受贿罪的法定刑。这一时期针对贿赂犯罪的法律规制已经形成基本框架,但表述模糊,尚缺少涉及医疗领域的法律条文,法律在实际运用中还有许多亟待完善之处。

2.2 1985年~2008年医疗服务市场化阶段

由于社会的发展,原有的卫生体制难以满足经济社会需要,1984年原卫生部对《关于卫生工作改革若干政策问题的报告》的起草,使1985年成为中国医改的开创年,医疗服务开始走向市场化阶段,一些医疗机构开始将利润最大化作为目标,腐败滋生等医疗乱象也随之出现。国家不断筑牢拒腐防变制度防线的行动从未停止过。

其一,不断完善处罚原则的构成要件。1988年,全国人大常委会通过的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》,对贿赂犯罪的处罚原则的构成要件进行了重大修改,首先扩展受贿罪的主体范围,使其包括至“集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员”,这也成为 “非国家工作人员受贿罪”的雏形;其次对受贿罪的客观构成要件明确表述为“利用职务上的便利索取他人财物的、或者非法收受他人财物为他人牟取利益”,这一表述也一直沿用至现行《刑法》;最后,进一步细化明确了受贿罪的处罚原则,增设索贿从重处罚和受贿罪的牵连犯实行数罪并罚的处罚原则,同时对行贿犯罪的构成要件进行重大修改,加重对行贿罪的处罚;除此之外,最瞩目的变化则是增设了单位受贿罪的构成要件与法定刑[5]。

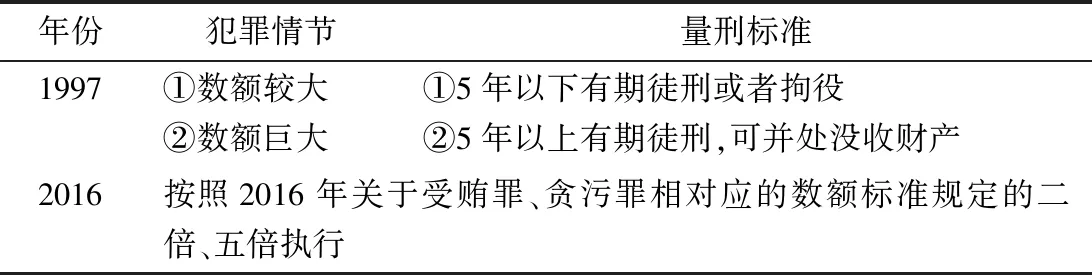

其二,不断完善相关罪名体系,医药商业贿赂违法行为明确罪名和量刑标准。1997年修改的《刑法》进一步完善了相关贿赂犯罪的修订,其一,增设公司、企业人员受贿罪、单位行贿罪和非国家工作人员行贿罪;其二规定了以受贿罪论处的斡旋受贿行为以及规定了介绍贿赂罪的独立构成要件处罚原则。2006年的《刑法修正案(六)》中,针对贿赂相关罪名也做出重大调整,首次提出“非国家工作人员受贿罪”与“对非国家工作人员行贿罪”,突出了非国家工作人员也包括医院中非国家工作人员身份的工作人员,这一规定在随后的司法实践中引发了很大争议,尤其是针对医务人员受贿是受贿罪还是非国家工作人员受贿罪的判定,因此,2008年“两高”发布了《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)将判断受贿罪与非国家工作人员受贿罪的标准转移到医务人员的行为要件,而非主体要件,同时对贿赂的范围和数额做了明确规定,对贿赂和馈赠做了明确的区分,在一定程度上提高了医药领域贿赂犯罪司法判决的准确性,对医药领域受贿犯罪的法律规制也进入新纪元。

2.3 2009年至今新医改强化公益性阶段

2009年,随着《关于深化医药卫生体制改革的意见》的颁布,我国全面进入新医改时代,强化政府责任,公立医院回归公益性。同年,《基本药物制度实施方案》出台,国家基本药物制度工作正式实施,政府规范药价和诊疗价格,净化医药行业的不正之气。近几年,在医药商业贿赂领域政府治理手段更加多样化,在立法层面量刑更加细化。

首先,多部门合作联合治理医疗购销领域不正之风。2010年国务院印发《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》,规定向基层医疗卫生机构和个人进行贿赂或变相贿赂的,一律记录在案并按一次违规严厉警告;逾期不改或二次违规的,将向社会公布,违法企业禁止参加任何药品的招标采购,同年原卫生部印发《关于进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作的通知》,提出包括加强深化认识、开展宣传教育、加大查处力度、建立长效机制、加强信息管理、建立不良记录的六大要求,为深化医疗卫生体制改革提供有力保障。2013年原卫计委印发《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》,对建立医药领域商业贿赂不良记录的流程及构成条件作了明确规定。2014年国务院印发《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》,推进医药卫生和计划生育领域信用建设,制定医疗机构和医务人员信用评价指标标准,建立诚信医疗服务体系。2017年,国务院先后印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》与《关于药品管理工作情况的报告》,明确提出加强对医药代表的管理,建立医药代表登记备案制度,从源头管理医药行业的商业贿赂行为。2018年,国务院印发《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》,其中提出以零容忍态度严厉打击商业贿赂等不法行为。

其次,根据实际司法需要,进一步完善刑事立法,增设相关罪名,提高起刑点,科学量刑标准。根据2011年通过的《刑法修正案(八)》中增设对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪。2015年通过的《刑法修正案(九)》不仅调整了贿赂犯罪包括贪污犯罪的定罪量刑标准,而且对贿赂犯罪加大了适用财产刑特别是罚金刑的力度[5],2016年“两高”联合发布《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,进一步提高了受贿罪与行贿罪的起刑点,从原有5 000元变为如今视情节不同而分为1万元或者3万元,提高了贿赂行为构成犯罪的门槛。

面对我国的社会转型以及变化的社会治理要求,医疗领域的贿赂犯罪仍旧较难完全杜绝。因此更需要多手段治理方案的出台,将贿赂风险消灭在萌芽阶段,提高廉洁教育实效,在贪污贿赂的多发环节开展经常性、系统性的警示教育,加强医药相关企业的廉洁准入制度,预防行贿行为,标本兼治、综合治理。

2.4 相关罪名变迁及量刑标准变化

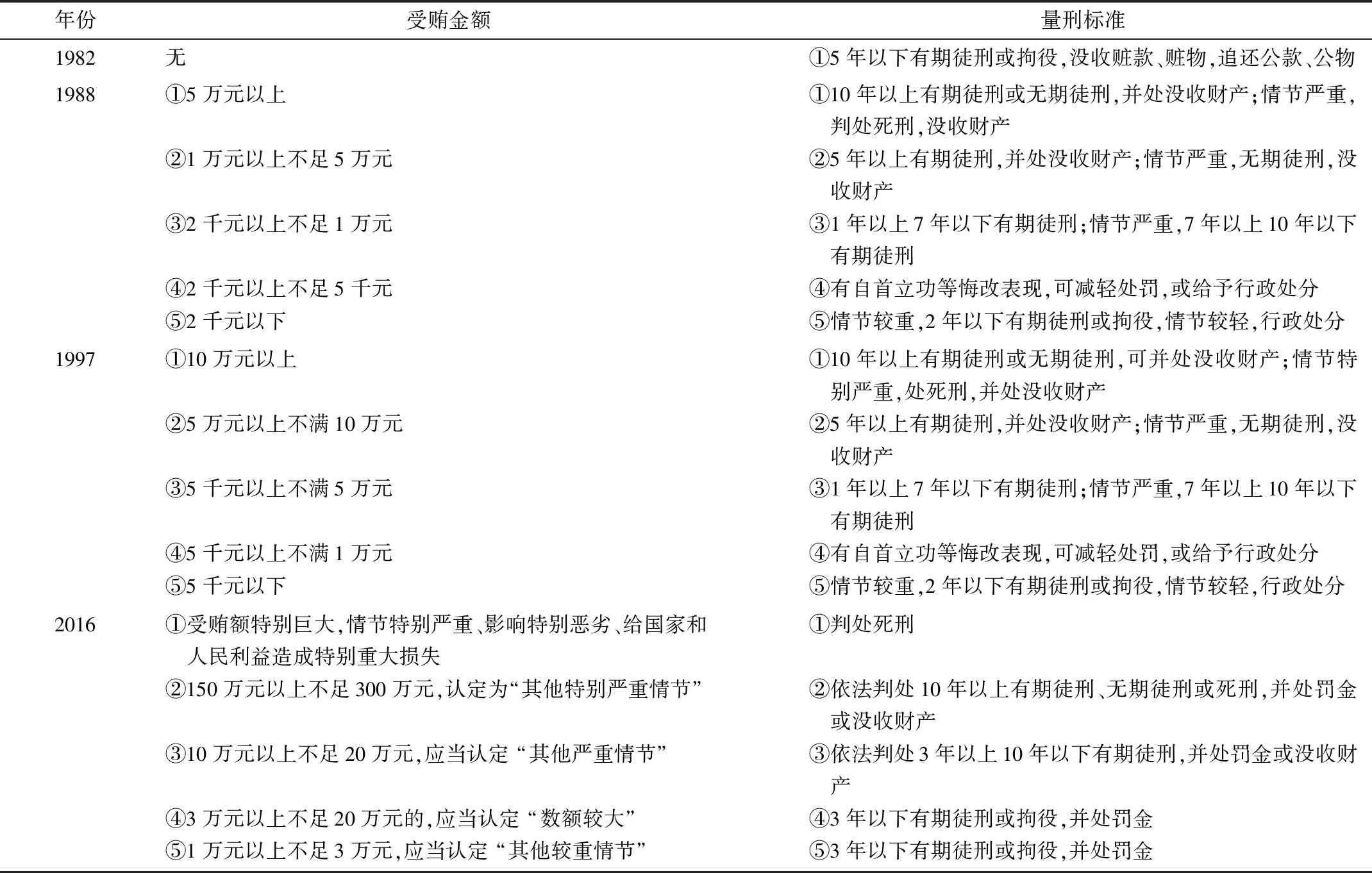

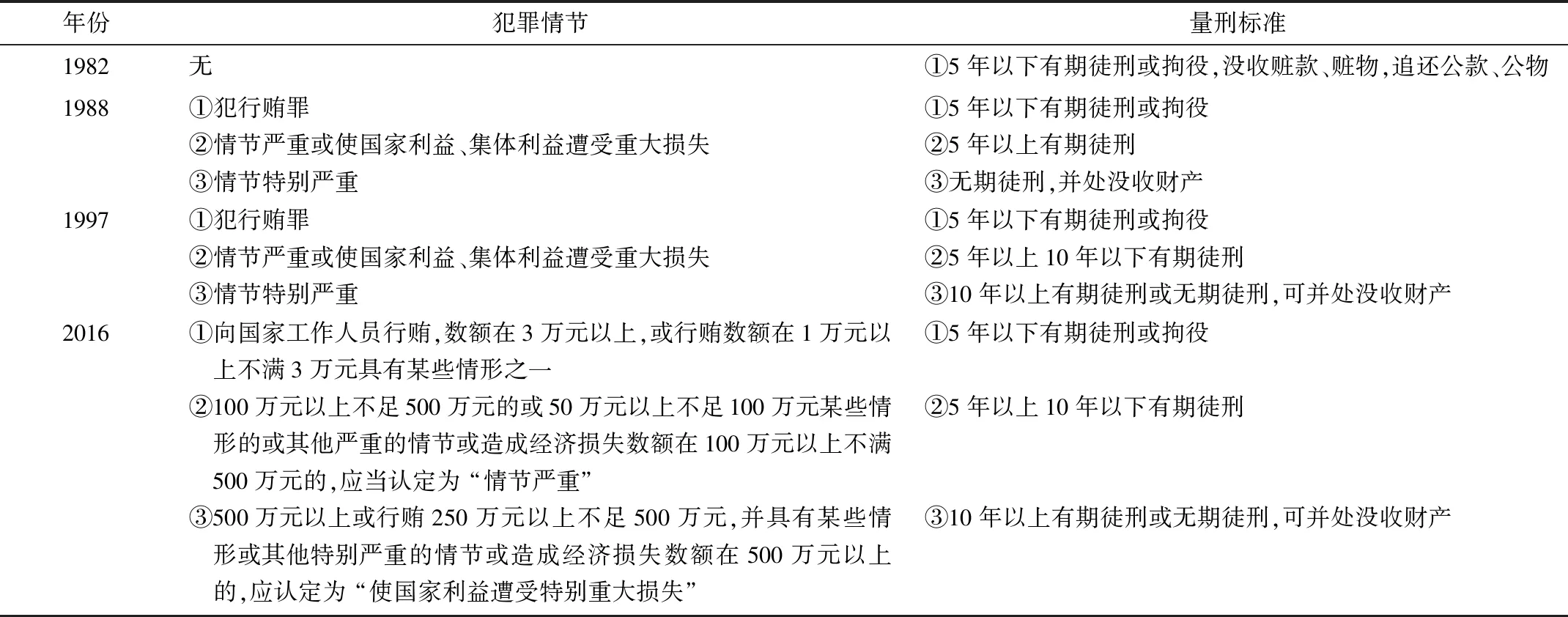

我国立法机关先后多次对贿赂犯罪的罪名设置、构成要件、量刑标准进行完善与修改。对贿赂犯罪的首次规制出现于1979年的第一部《刑法》中,但当时对受贿罪与行贿罪的量刑只定性不定量。伴随着改革开放的推进,医疗服务市场化快速发展,贿赂相关罪名与量刑标准不断细化,表述更加规范。但可发现,在当年的《刑法》中降低了量刑标准,过于笼统的标准与过低的惩罚标准使其在治理卫生领域商业贿赂犯罪时很难起到威慑与预防作用。而2006年的量刑标准并没有因经济水平提高而变化,在医药商业贿赂定罪量刑上2006年与1997年基本一致。2008年“两高”出台的《意见》,将 “开处方”行为定义为非国家工作人员受贿罪,提高了医药领域商业贿赂犯罪判决的准确性,但这一时期并没有对非国家工作人员受贿罪的量刑标准进行修改,原有模糊的判决标准,已渐渐不能满足司法需要。2016年,“两高”司法解释大幅提高相关罪行的量刑金额,细化犯罪情节,医疗购销领域的贿赂犯罪通常涉案金额较大,《刑法》的这一次修正在一定程度上解决了之前不合理的法定刑档次在司法实践中运用的困难。相关罪名与量刑标准的演进见表1~表4。

表1受贿罪量刑标准演变

年份受贿金额量刑标准1982无①5年以下有期徒刑或拘役,没收赃款、赃物,追还公款、公物1988①5万元以上②1万元以上不足5万元③2千元以上不足1万元④2千元以上不足5千元⑤2千元以下①10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处没收财产;情节严重,判处死刑,没收财产②5年以上有期徒刑,并处没收财产;情节严重,无期徒刑,没收财产③1年以上7年以下有期徒刑;情节严重,7年以上10年以下有期徒刑④有自首立功等悔改表现,可减轻处罚,或给予行政处分⑤情节较重,2年以下有期徒刑或拘役,情节较轻,行政处分1997①10万元以上②5万元以上不满10万元③5千元以上不满5万元④5千元以上不满1万元⑤5千元以下①10年以上有期徒刑或无期徒刑,可并处没收财产;情节特别严重,处死刑,并处没收财产②5年以上有期徒刑,并处没收财产;情节严重,无期徒刑,没收财产③1年以上7年以下有期徒刑;情节严重,7年以上10年以下有期徒刑④有自首立功等悔改表现,可减轻处罚,或给予行政处分⑤情节较重,2年以下有期徒刑或拘役,情节较轻,行政处分2016①受贿额特别巨大,情节特别严重、影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失②150万元以上不足300万元,认定为“其他特别严重情节”③10万元以上不足20万元,应当认定 “其他严重情节”④3万元以上不足20万元的,应当认定 “数额较大”⑤1万元以上不足3万元,应当认定 “其他较重情节”①判处死刑②依法判处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑,并处罚金或没收财产③依法判处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金或没收财产④3年以下有期徒刑或拘役,并处罚金⑤3年以下有期徒刑或拘役,并处罚金

表2行贿罪量刑标准演变

年份犯罪情节量刑标准1982无①5年以下有期徒刑或拘役,没收赃款、赃物,追还公款、公物1988①犯行贿罪②情节严重或使国家利益、集体利益遭受重大损失③情节特别严重①5年以下有期徒刑或拘役②5年以上有期徒刑③无期徒刑,并处没收财产1997①犯行贿罪②情节严重或使国家利益、集体利益遭受重大损失③情节特别严重①5年以下有期徒刑或拘役②5年以上10年以下有期徒刑③10年以上有期徒刑或无期徒刑,可并处没收财产2016①向国家工作人员行贿,数额在3万元以上,或行贿数额在1万元以上不满3万元具有某些情形之一②100万元以上不足500万元的或50万元以上不足100万元某些情形的或其他严重的情节或造成经济损失数额在100万元以上不满500万元的,应当认定为 “情节严重”③500万元以上或行贿250万元以上不足500万元,并具有某些情形或其他特别严重的情节或造成经济损失数额在500万元以上的,应认定为 “使国家利益遭受特别重大损失”①5年以下有期徒刑或拘役②5年以上10年以下有期徒刑③10年以上有期徒刑或无期徒刑,可并处没收财产

表3非国家工作人员受贿罪量刑标准演变

年份犯罪情节量刑标准1997①数额较大②数额巨大①5年以下有期徒刑或者拘役②5年以上有期徒刑,可并处没收财产2016按照2016年关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行

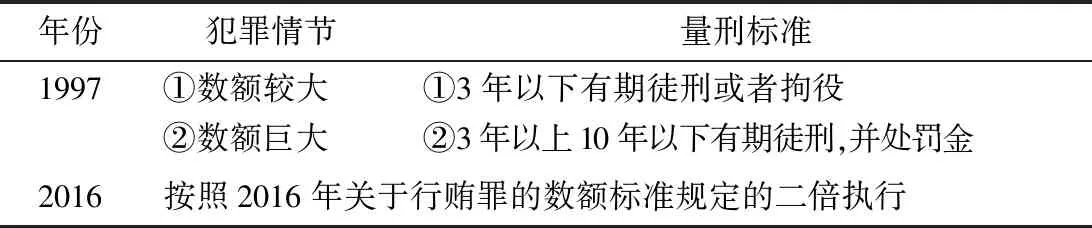

表4非国家工作人员行贿罪量刑标准变化

年份犯罪情节量刑标准1997①数额较大②数额巨大①3年以下有期徒刑或者拘役②3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金2016按照2016年关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行

3 我国医药领域贿赂犯罪现状

为了更好地了解近几年医药卫生领域商业贿赂犯罪现状与特征,本研究通过案例搜索,收集有效的案例资料,有效的案例资料必须包含以下主要特征:(1)有商业贿赂犯罪的行为产生;(2)被告者人口学信息完善;(3)案件已经经过法院审理并判决;(4)具体的犯罪事实记录详细清楚。通过以上特征共筛选出2013年~2016年全国116例典型医药商业贿赂案例,供此次研究分析。

3.1 涉案人员广泛

在医药购销领域贿赂犯罪案件中,涉案人员不仅有普通医生和药商代表,更有医疗机构的领导干部以及卫生行政部门的国家工作人员。在116例典型案例中,涉案人员男性居多,占总人数87.9%,年龄以40岁~49岁居多,占54.3%,贿赂犯罪主要发生在市级及以上医院,占52.6%,基层医疗服务机构,所占比例也达到23.3%;发生率较高的科室分别为行政科室、外科以及内科。同时医药领域受贿犯罪范围广泛,不仅有与销售商、代理商等内外勾结,更有医疗机构负责人相互勾结,合伙作案。

3.2 犯罪形式多样

当今医药领域的商业贿赂,由于贿赂双方皆为利益相关者,因此犯罪隐蔽性较高,犯罪形式也是层出不穷,不仅有传统的财产性贿赂,更有安排国内外旅游、“性贿赂”等非财产性贿赂。形式的多样,行为的隐蔽,也为案件的查处提高了不少难度。在116例案例中,47.5%被判处受贿罪,37%被判处非国家工作人员受贿罪,其中涉嫌商业贿赂最多的行为是开处方收回扣。这一行为在2008年“两高”出台的《意见》中已将其规定为非国家工作人员受贿罪,较轻的量刑也使开处方收受回扣这一行为屡禁不止。

3.3 社会影响恶劣

社会经济损失是医药领域贿赂行为带来的最为直接的危害。如本次研究案例中的冯某案,其在担任医院院长兼党委副书记期间,在医药产品采购、人员招录中,多次收受贿赂,共计人民币1 886.882 6万元。另外,还侵吞医院公款50.324 5万元,最终受到开除党籍、开除公职处分;被判处有期徒刑十八年,没收财产人民币500万元[6]。医生的职业精神本在于以人为本救死扶伤,药品生产的最终目的是消除人的病痛,然而两者一旦被利益贯穿,就失去了原本纯洁的动机,这样的不正之风势必会将本应救死扶伤的医疗行业弄得乌烟瘴气。

4 我国医药领域贿赂犯罪规制存在的问题

4.1 对身份、罪名存在争议

在2008年“两高”出台《意见》前,对医药领域受贿现象的定刑一直为社会学者讨论的热点,因此《意见》中明确了医务人员构成商业贿赂犯罪的刑事责任问题,将判断受贿罪与非国家工作人员受贿罪的标准转移到医务人员的行为要件,而非主体要件。即便如此,许多医生既是医院领导,又是拥有处方权的技术人员,两种身份行为与职能时常交叉,司法实践中仍难以判断其是否在“从事公务”[7],判决依旧容易引起争议。在本次研究案例中的程某案,其虽为骨科主任,但与医院签订的是聘用合同,因此属于非国家工作人员,在一审中,被判定为非国家工作人员受贿罪。但在二审的受理中,证明程某履行的是基于身份的管理职权,应视为从事公务行为,最后判决其受贿罪。这样的判决在司法实践中并不少见。同时,随着我国进一步的改革开放,一些外籍人员也在我国医院中任职,然而目前并没有关于在非国有单位工作的外籍人员受贿以及向其行贿的立法,难以规制此种违法行为,还需进一步完善罪名体系[5]。

4.2 犯罪对象定义过于狭窄、相关法律定义不一致

《刑法》中对于“贿赂”的对象明确规定为“财物”,但通过对比《反不正当竞争法》与《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》可发现,后两者对贿赂对象的规定为“财物或其他手段”,《药品管理法》中已将药品相关领域贿赂行为定义为“以任何名义给予相关人员财物及其他利益”,《执业医师法》中将受贿行为定义为“索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益”。很明显,《刑法》与其他法律内涵界定并不一致[8]。2008年“两高”发布的《意见》中已将商业贿赂中的财物做了明确的定义“既包括金钱与实物,也包括可用金钱计算数额的财产性利益”,但并不包括非财产性利益。如今的医药领域商业贿赂已从单一的财产性贿赂演变为为子女提供就业,甚至性贿赂等隐蔽手段。如研究案例中的刘某案,其在收取贿赂款之外,更要求对方为其妹妹安排工作。国际上其他国家对贿赂对象定义则较为广泛,加拿大将其定为“金钱、职务、兑换物品、住所贷款、奖赏或任何利益”,意大利定义为“财产或其他利益”。可见,不管是从国内的司法实践还是对比国外立法经验上,相关法律都需要扩大商业贿赂犯罪的对象范围。

4.3 对单位犯罪行为规制较少

单位受贿罪最早出现在1988年《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中,是医疗行业十分常见的犯罪形式,医药行业由于其特殊性,犯罪有呈群体化趋势,经常会出现查处一科室负责人而牵出数人的例子[9]。如四川大学附属医院案,葛某作为心血管内科主任,授意本科室医生长期收取药品回扣,并将违法收入在科室内进行分配。然而,在司法实践中发现判处单位受贿罪的情况还是比较少见,在116例案件中,仅有4例判处单位受贿罪。在检索人民检察院案件信息公开网时发现,有许多单位受贿案件都以犯罪情节轻微而做了不起诉决定,如兴化市某医院涉嫌赃款60余万元,最后因为犯罪情节轻微,具有自首情节而被免除刑罚。我国现行的法律中,仅有《刑法》第三十条、第三十一条、第三百八十七条涉及单位受贿罪,但对贿赂的范围及数额、何为情节轻微、何为情节严重都没有明确规定。相较于受贿罪,单位受贿罪对主要负责人的责罚较轻,在实践中有意绕开单位犯罪而采用个人犯罪定罪,这样的判处不仅造成单位罚金的缺位,更是有违反罪行法定原则的嫌疑。

4.4 量刑标准科学性有待商榷

《刑法》作为对商业贿赂犯罪行为进行判定和量刑的重要依据,必须制定科学的量刑标准。通常,我国的立法机关都会依据当时的人民生活水平以及社会经济发展情况对贪污贿赂罪做出司法解释[10]。以受贿罪的起刑点和最高刑为例,1988年《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中将受贿罪的起刑点定为 2 000元,金额达到5万元为最高刑标准。1997年,起刑点变为5 000元,判处最高刑的金额提至10万元。2015年出台的《刑法修正案(九)》中,将最高刑量刑定义为“数额特别巨大,且使国家和人民利益遭受特别重大损失”或“数额特别巨大或其他特别严重情节”,但没有对具体金额进行说明。这一点在2016年“两高”发布《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中进行了完善,提高了受贿罪的起刑点,从5 000元变为根据情节不同的1万元或者3万元,起刑点的提高难免使刑法的适用范围受到限制。改革开放以来,我国社会经济发展迅速,通过观察《刑法》的演变规律,发现在1988年、1997年(2006年金额与1997年相同)、2016年对商业贿赂犯罪金额进行了修正,间隔区间与金额变动幅度均较大,较长的时间区间也对科学的量刑标准提出更高的要求,2006年人均可支配收入为11 759元,而2016年为23 821元,是2006年的2倍左右,然而2016年受贿罪的最高刑起刑点为150万元,是2006年最高刑金额的15倍,起刑点也为2006年5 000元的2倍~6倍,较高的犯罪门槛是否与对贪污犯罪行为“零容忍”的态度相悖,量刑标准制定的科学性依旧有待商榷。在本次研究的案例中,受贿罪涉案金额最大值为1 900万,均值为92.06万元,中值为9.03万元,非国家工作人员受贿罪最大值为100.6万元,均值为13.5万元,中值为7.53万元,建议在未来的立法中,结合典型的犯罪案例,根据涉案金额的中位数、极大值、极小值等数据,制定出科学的量刑标准,确定科学的刑罚等级。

5 我国医药领域贿赂法律规制建议

5.1 完善医疗防腐立法

当前,我国有《刑法》《药品管理法》《执业医师法》等法律法规规范医疗市场的准入、交易等。但行政法与刑法之间没有形成统一、协调的体系。法律的漏洞与司法、执法的局限性在一定程度上也放纵了商业贿赂行为[11]。我国立法政策素来遵循宜粗不宜细的原则,很多制度缺乏相互之间的有机配合[12]。医药领域贿赂相关法律尚未形成统一系统的框架体系。因此,权宜之计可将商业贿赂犯罪作为单独一类经济犯罪加以规定,待时机成熟时制定统一的《反商业贿赂法》,将医药领域贿赂作为独立章节加以说明,从而构建医药领域犯罪全面的惩防体系,维护卫生领域市场秩序。

5.2 扩大贿赂对象范围

结合实际,医药领域的贿赂对象早就不局限于财产性利益,但由于非财产性利益难以估价折算,难以按照贿赂数额设定刑罚,因此需要立法时按照犯罪情节量刑。我国于2005年签署批准《联合国防腐败公约》,公约清楚规定,所谓资产,不仅包括有形的财产,还包括无形的财产,同时还包括证明资产的产权或权益的法律文件或文书。日本对贿赂对象的定义较广,但刑罚设置较轻,从而提高法律适用面,却又减轻了由于贿赂犯罪造成的损失。在未来的立法中可借鉴国际上的经验进一步扩大贿赂对象范围。

5.3 完善资格刑惩罚

我国的刑法目前只有剥夺政治权利的资格刑,却没有剥夺从事特定职业资格的资格刑。针对医药领域的商业贿赂,我国的《药品管理法》和《执业医师法》中都有涉及针对相关人员的资格刑刑罚。但是在《刑法》中却没有相关规定。行政法的资格罚为行政罚,刑法中的资格罚为刑罚,前者为国家行政机关适用,后者的适用机关为人民法院[13]。是否需要设置资格刑,在刑法界争论已久。笔者认为,医药领域由于其特殊性和资源的稀缺性,资格刑在处罚犯罪分子与预防犯罪方面具有独特的作用,因此设立资格刑处罚还是有必要的[3]。针对医务人员,可根据情节严重程度,细化剥夺执业资格的法定刑档次,这将对治理医药行业商业贿赂犯罪能起到良好的效果。

5.4 避免“厉而不严”的罪刑规范结构

在司法实践中,我们要尽量做到“刑当其罪,刑足制罪”。根据2016年开始实施的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,对受贿罪与行贿罪的量刑标准进行了重大修改,有效地解决了之前不符合实际的法定刑档次在司法实践中运用的困难。但对比1979年与1997年的《刑法》,笔者发现,1997年贿赂的标的由1979年的“贿赂”退化为“财物”,而2016年出台的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》更是将起刑点提高至1万元或3万元,过于明确、门槛过高的定罪量刑标准使得《刑法》的适用范围受到限制,许多按照1979年标准可定为受贿罪的行为,如今反而无法定罪处罚[14], 因此1997年反贿赂法在对贪污贿赂行为实现零容忍的形势政策方面反而逊色于1979年时周密的规定。通过对反贿赂法的演变和具体裁判文书的研究,在司法实践中,对贿赂罪定罪量刑时,过于依赖受贿数额,而相对轻视甚至无视受贿情节的作用,将数额作为定罪量刑的主要标准甚至唯一标准,会造成数额标准绝对确定、法理上门槛过高而实践中又过低的多重困境。不过值得充分肯定的是,《贪污贿赂司法解释》在目前已经最大限度地扩张贿赂犯罪的《刑法》适用范围,也尽可能地合理界定了定罪量刑标准,如何在“严而不厉”和“厉而不严”中寻求平衡点,彰显国家反腐反贿赂决心依旧任重道远。