低保目标瞄准偏差的乡土逻辑

崔宝琛

摘要:农村最低生活保障制度自2007年全面推行以来,在救助农村贫困群体方面起到了重要作用。从福利治理角度来看,社会救助资源仍存在明显漏出现象。从政策执行环境来看,转型与变迁中的乡土逻辑对社会救助目标瞄准政策的执行提出了巨大挑战。研究选取天津市的3个村庄作为调查地点,探究农村低保目标瞄准政策在不同乡土场域的执行过程和结果,发现低保目标瞄准政策执行过程中所出现的变通,是瞄准偏差产生的直接原因,而转型与变迁中的乡土社会通过形塑福利治理进而对低保目标瞄准过程产生影响,是瞄准偏差产生的深层原因。

关键词:农村低保;瞄准偏差;福利治理;政策执行;乡土逻辑

中图分类号:C913.7文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2019)02-0009-10

目标瞄准问题是社会救助领域的一个重要议题[1-2]。社会救助目标瞄准既是配置与输送救助资源的过程,也是国家福利治理的重要内容之一。与北欧某些福利国家相比,我国福利治理模式明显滞后于社会的发展步伐[3],同时乡土社会在乡村秩序、人口结构以及价值观念等方面的转型与变迁,改变了乡土社会原有的利益格局[4],使得社会救助政策在农村的运行愈发复杂,瞄准偏差随之增大。可以说,不完善的福利治理模式和乡土社会的转型与变迁构成了政策运行的制度结构。因而,本文将在上述两大宏观结构框架下,在政策执行过程中动态考察农村低保目标瞄准偏差的成因,进而尝试性地提出农村低保目标瞄准的调整与完善之策,以期社会救助资源能够充分地转化为人民福祉,精准有效地满足人民对美好生活的期待。

一、瞄准偏差的几种类型

(一)作为“技术难题”的瞄准偏差

目标瞄准是对社会救助资源进行配置的必要手段和工具。因而,在技术视角下,目标瞄准偏差问题的根源在于当前相对简单的瞄准技术无法有效应对现实环境中出现的各种复杂问题。

1.个体瞄准机制。个体瞄准机制是指在救助资源传递过程中,以贫困家庭为瞄准单位,使救助资源“精准到户”[5]。这一目标的实现要以掌握贫困家庭的经济状况为基础。目前,个体瞄准机制主要通过家庭经济情况调查了解救助申请者的生活状况。但农村家庭收入结构较为复杂,难以实现精确测量,因此,个体瞄准机制极易导致瞄准偏差[6]。(1)农村家庭获取收入不仅包括外出务工获得的劳动报酬和从事农作物生产获得的经营性收入,还包括红利、地租等财产性收入。经营性收入实际上有不确定性,工资收入也因非正规就业而具有不稳定性,因而对其总收入进行相对精准的核算并非易事。(2)农村地区实施家计调查的人力物力匮乏,加之农村人口流动性增强、人户分离情况增多等因素进一步加大了准确掌握农村家庭收入情况的难度。(3)个体瞄准机制自身的缺陷也会导致目标瞄准偏差,如:最低生活保障线划定不合理[7-8]、家庭经济情况调查的内容和项目不完善[9]等。

2.类型瞄准机制。类型瞄准机制是先将社会成员划分为不同类型,然后将救助资源倾斜性地分配给特定社会成员的瞄准方式。在各国的政策实践中,类型瞄准主要分为身份类型瞄准、消费类型瞄准以及社会行为类型瞄准三种方式。身份类型瞄准将老人、残疾人、困境儿童等极易陷入贫困的弱势群体作为救助对象。但并非所有老人、残疾人和困境儿童都处于贫困状态,因而身份类型瞄准法也可能会造成目标瞄准偏差。消费类型瞄准将家庭消费品分为“生活必需品”和“高档耐用品”,并根据高档耐用品(如住房、轿车等)的拥有量和质量判断居民收入情况。但“生活必需品”与“高档耐用品”之间的边界并不明晰,并且高档耐用品的数量和质量只能估测居民过去一段时间内的收入水平,不能反映现行收入水平[10],因而消费类型瞄准仍有可能导致目标瞄准偏差。社会行为类型瞄准则对社会成员的行为进行分类,将表现出某些特定行为的社会成员排斥在救助范围之外,如“赌博”“酗酒”“超生”等[11]。但由于特定行为的界定往往随意性较大,为政策执行者预留了自由量裁空间,可能会导致社会救助目标发生偏移,甚至为其他目标所取代,进而导致瞄准偏差。

3.区域瞄准机制。由于地区间经济发展水平各异,政府为缓解贫困、缩小区域间差距,常会将资源倾斜性地配置给经济水平較差的地区[12]。区域瞄准主要依据经济发展水平确定公共资源投放的目标地区,但地区整体经济发展水平并不能完全反映每个家庭的经济状况。换言之,尽管非目标地区的贫困发生率显著低于目标地区,但仍有可能存在贫困家庭[13],因此倾斜性地投放救助资源会导致非目标地区的贫困家庭被排斥在社会救助范围外[14],造成目标瞄准偏差。此外,在目标地区内部,救助资源仍旧不能得到精准配置。例如在农村,村委会负责组织开展民主评议对救助申请者的贫困程度进行排序,并按照排名的先后顺序确定救助对象。这一资源配置机制不仅有可能造成某些村庄中收入低于当地最低生活保障水平的家庭无法获得救助资源,出现漏保问题,还有可能会将其他村庄中收入高于当地最低生活保障标准的家庭纳入救助范围,发生错保情况。

综上,区域瞄准机制在面对复杂的客观环境时,依然无法避免目标瞄准偏差的产生[15]。

(二)作为“政治过程”的瞄准偏差

社会救助资源的配置既是一个经济核定过程,又是一个政治过程[16]。从政治过程视角出发,学者在中观和微观两个层面上对社会救助目标瞄准偏差问题展开了讨论。

1.中观组织分析。近年来,不少学者将组织分析法引入到社会救助目标瞄准偏差研究中来。组织分析法认为政府虽然是公共利益的代表者,但同时也有自身狭隘的利益。因此,政府在政策行动中不仅会综合考虑其决策行为对其他主体的影响,还会追求自身利益的最大化。具体到社会救助资源配置过程,中央政府为维护社会稳定、寻求自身政治合法性,通常会通过特定的制度安排给予欠发达地区特殊照顾,这实质上为政策变通预留了博弈空间。地方政府为维护自身利益,持续性获取救助资源[17],也会采取一系列的政治游说和信息控制策略,平衡受助资格与区域扶贫目标要求,巧妙地应对来自中央政府的监督检查[18],进而使得中央政府由于信息不对称,只能采取地区平衡策略配置救助资源,从而造成目标瞄准偏差。

2.微观执行逻辑。科层制理论认为,社会政策的基层执行者通常会面临两难困境:一方面,救助申请者期望基层执行者能够满足自身个性化的救助需要;另一方面,实际操作中基层执行者只能刻板地根据社会救助政策的既定规则行事。既定规则无法回应个性化的救助需要,使得部分有特殊困难的申请者虽然能够获得救助资源,但并不能精准有效地解决自身实际问题[19]。但也有研究表明,基层执行者并非只能被动地、机械性地执行政策。研究者发现农村基层执行者为应对治理能力下降、治理资源匮乏等问题,常会利用自由裁量权变通地执行社会救助政策,对政策程序进行“再创造”,将社会救助的保护性目标异化为控制性目标,以此安抚村庄中的“麻烦制造者”或实现对村庄精英的奖励[20-22]。

(三)作为“文化结果”的瞄准偏差

文化视角下的目标瞄准偏差研究关注贫困群体对社会救助的主观看法以及接受社会救助后的主观感受,并将社会救助政策与传统文化之间的冲突与矛盾视为导致瞄准偏差的重要原因。

1.福利污名化与羞耻感。福利污名化与社会救助之间的关系可以从以下三方面进行阐释:第一,贫困会带来羞耻感和污名化,而申请社会救助则被视为是贫困的表征,因而,由福利污名化带来的心理障碍会对救助申请者造成影响[23]。第二,社会救助目标瞄准过程存在暴露救助申请者隐私的风险[24],还有可能使救助申请者遭受基层政策执行人员的嘲讽,进一步加剧救助申请者的消极感受。第三,“社会救助对象”的标签还会使贫困群体失去与其他社会成员平等互动的机会。综上,除部分生活于极端贫困状态中的人出于保障自身生存的考虑,继续接受社会救助以外[25],许多贫困者都因无法克服福利污名化和羞耻等消极感受,“主动”放弃申请社会救助。可见,如果社会救助政策设计和执行过程不能尽可能地降低福利污名化给受助者带来的负面影响,他们中的很大一部分就会放弃申请救助[26],进而导致目标瞄准偏差。

2.传统文化的影响。中国农村社会的传统救助观念深受儒家文化影响,提倡依靠家庭力量应对各种风险[27],具有明显的“自保障”特征[28]。实质上,儒家倡导的“孝文化”是将社会救助的家庭责任作为社会成员必须遵守并践行的伦理道德予以固化,导致农村居民不自觉地将接受社会救助与“子女不孝”联系起来,因而对社会救助存在排斥心理。近年来,虽然我国社会保障体系和社会救助体系不断健全与完善,但由于救助责任家庭化或个人化观念的深刻影响,农村成员社会权利意识发展不充分问题依旧突出[29],将社会救助视为慈善事业和国家恩赐的现象也普遍存在[30],这些都抑制了贫困户社会权利意识的提升,进而导致了目标瞄准偏差。

3.“政策工具”的文化标签。尽管羞耻感和福利污名化给救助申请者带来了消极感受,但也有学者认为这些消极感受所产生的阻碍作用在社会救助政策实施过程中也具有一定的积极功能。在部分西方国家,羞耻感和福利污名化被视为阻止非贫困者申请社会救助、减少错保现象、提高目标瞄准率的政策工具[2]。應当说,羞耻感作为人类共有的情绪体验,在阻碍非贫困者申请社会救助的同时也对贫困者造成不良影响[23]。实际工作中往往某些申请者实际上并不贫穷,也不会因申请社会救助被打上贫困烙印、产生羞耻感。冒充贫困的做法很有可能会对真正有需要的贫困者产生阻碍[31],最终导致目标瞄准偏差情况发生。

总体而言,社会救助目标瞄准的现有研究涉及领域广泛,学科综合性强,形成了丰富的研究成果。但依循现有研究思路开展的研究已经难以取得突破[32]。同时,从政治过程视角出发,在中观和微观层面关注社会救助目标瞄准政策的执行过程,虽然能够找到目标瞄准偏差的直接原因,但未能关注到社会救助政策嵌入的结构或情境,在一定程度上也忽略了行动者与结构之间的互动。因此,笔者认为对社会救助政策目标瞄准的研究应该在更广阔的视阈、在动态的过程中进行。

二、政策执行的现实图景

本文选取天津市的N村、D村和X村3个村庄作为调查地,这3个村庄包含信息相对丰富,在经济情况、人口情况、村庄内部关系、低保办理情况等方面既有相似之处又存在一定差异,因而具有进行比较的基础和深入挖掘的价值。同时,这3个村庄均为天津市2018年重点帮扶的困难村,天津市政府专门抽调工作人员成立驻村工作组,对困难村实施帮扶。笔者跟随驻村工作组进入到村庄中,容易取得当地村民和村干部的信任,获得相对真实的信息。然后采用参与观察法和半结构的深度访谈法开展资料收集工作。在参与观察阶段,主要对普通村民和村中的低保对象进行走访,了解他们的实际生活状况和家庭经济状况。在半结构的深度访谈阶段,访谈对象一部分是低保政策的执行和监督主体,包括区、镇、村低保工作人员、扶贫办公室工作人员以及村干部;另一部分则是低保政策的相关客体,包括低保对象、低保申请者以及普通村民。访谈对象会被询问如下的开放式问题:“农村低保对象的评定标准和评定流程是怎样的?”“您认为农村低保目标瞄准政策设计存在哪些问题?”“本村低保对象的评定标准和评定流程是怎样的?”“您认为本村低保目标瞄准政策在执行过程中存在哪些问题?”。对收集到的访谈资料进行编码,提取其中与低保目标瞄准有关的现象,并按照主题加以分类,在多方印证的基础上形成对事实的初步判断。

低保目标瞄准是一个动态过程,也是多元主体相互作用的过程。根据天津农村低保目标瞄准政策设计,低保目标瞄准一般包括:申请与受理、家庭经济情况调查、民主评议、审核审批、公示以及动态管理等6个环节。

(一)扭曲的低保准入环节

低保目标瞄准首先需要村民提出低保申请,但就3个村庄的低保目标瞄准实践来看,除N村村民能够相对自由地申请低保,D村和X村皆在低保申请环节实行了不当的“准入控制”,用提名制或分配制代替申请制,即由村代表或村委会直接提名低保对象或分配低保名额,在进入受理环节前就排除了相当一部分本具有低保申请资格的家庭,限制了村民平等的申请权利。3个村庄基于不同的人口情况、经济情况以及村庄内部关系(见表1),形成了3个不同的乡土场域,呈现出低保名额分配的3种模式。尽管这些模式不符合低保目标瞄准的规定程序,但却贴合了每个村庄特有的乡土逻辑。

1.无竞争模式。N村经济发达,大部分村民从事工商业活动,人均收入水平较高,但村中仍有少部分以务农为生的家庭以及因丧失劳动能力而陷入贫困的家庭存在,这使得N村村民人均收入差距较大,贫富分化明显,低保对象清晰。因而,在低保办理过程中,经济条件明显较差的家庭顺理成章地成为了低保对象,而其他与之相比经济情况明显良好的家庭,既在客观上明显不符合低保申请条件,又在主观上不在乎低保带来的经济利益。同时,N村村民宗族意识强烈、较为团结,在乡土场域中受“情理”约束的村民,并不纯粹追求物质利益,他们在采取行动时会权衡人情、关系等“情理”因素,这也使得低保申请过程中的矛盾并不突出。在这种无竞争模式下,N村中低保申请户不多,竞争并不激烈,因而低保名额无需村委会配置,村民可以自主申请。

2.派系竞争模式。D村村民务农收入稳定且差距较小,务工收入不高且趋同,总体收入水平十分相近,贫富分化并不显著。丰富的土地资源使D村消除了绝对贫困现象。但D村的相对贫困问题仍比较突出,年老失依、重症残疾的低收入人群比较多。除极少数贫困情况十分明显的家庭外,低收入家庭之间以及低收入家庭与普通家庭之间的界限并不明确,他们皆认为自己符合低保资格且看重低保带来的经济收益,彼此间因争夺低保名额形成了明显的竞争关系。近年来,因征地拆迁D村村集体收入不斐,村干部也能得到优厚的物质报酬,这使得D村村干部竞争激烈。低保作为村民看重的经济利益成为了村干部竞选和派系竞争时笼络人心、获取支持的一种政治资源,D村的派系竞争关系加剧了低保名额分配的复杂性。

3.宗族竞争模式。X村村民收入水平不高且差距不大,他们十分看重低保带来的经济利益,因而村中低保名额竞争十分激烈。X村是一个杂姓村庄,宗族斗争严重,村民团结度不高。低保作为一种公共资源,成为了每个宗族都争相获取的福利,这不仅是出于为家族成员争取利益的考量,更是为了能彰显家族在村内的影响力。宗族间的斗争影响了村庄的正常治理秩序,加剧了低保名额竞争的激烈程度,X村村干部在低保名额配置过程中如果不能满足某个宗族的要求,就会在后续工作中失去该宗族成员的支持与配合。在面对较大的内部压力且缺乏强有力的行政控制背景下,村干部为了减少村内纷争,平衡宗族关系,在低保名额配置过程中人为扩大低保覆盖面,保人而不保户(见表2),甚至将不符合条件的村民纳入了保障范围,以保证村中每个家族皆有成员能够享受低保救助。

(二)流于形式的监督环节

民主评议、审核审批以及公示是国家对基层执行者自由裁量权的监督,体现了低保目标瞄准政策的程序公正。尽管从中央到地方均强调上述3个环节的重要意义和不可或缺性,但就D村和X村的实践结果来看,部分不合规的低保对象几尽畅通无阻地通过了民主评议、审核审批和公示。可见,监督环节的设置并未如预期那般体现程序正义,也未能发挥实质性的监督作用。

“每次就是讓我们去开会(民主评议会),管一顿饭,再给50块钱,会上就说说哪家家里困难呀,有的岁数大没生活来源又有病是挺困难的,反正就是给我们介绍一下情况,介绍情况的时候有的说的挺详细的,大家也都明白什么意思,就是评他嘛……”(X村某党员)

随着低保管理日趋规范和严格,X村低保对象评定所遵循的村庄逻辑逐步失效。“准入控制”的放开使得村民重新获得了申请低保的平等机会,但X村村民彼此间收入状况和家庭财产状况趋同,又为低保对象的评定提出了新挑战。原有的村庄逻辑失效,规范性程序在实施过程中又存在实际困难,X村的低保目标瞄准陷入了另一种意义上的无序状态。在对情理和法理进行权衡后,低保目标瞄准政策再一次出现了执行变通。X村将政策文本中模糊的标准“清晰化”,以年龄大小和残疾程度作为评定低保户的重要依据,而家庭经济状况仅作参考。虽然这种标准十分刻板并不人性化,但与没有标准或模糊的标准相比,还是得到了普通村民、村民代表以及低保申请者的认可,进而成为了民主评议中的“潜规则”。

“有时候会私底下说一说,但是谁也不会跑到村委或者上面那里去反映,一是为了不撕破脸,讲面子,没人愿意得罪人,以后万一有点事情要去求人家,怎么办呢?另一个我也确实不知道人家家里具体是什么情况,有什么病、家里有什么进项(收入),除了邻居住的近的,其他人肯定知道的不那么详细。”(D村普通村民)

公示环节对暗箱操作造成了一定威胁,限制了村干部利益俘获手段的施展。出于对既得利益的维护,村干部具有了将政策变通执行的动机,他们利用村民对低保评定结果的不知情,只公示部分符合资格的低保对象。而普通村民出于维系村庄内部人际关系考虑,对村干部的违规行为采取“睁一只眼闭一只眼”的缄默态度,进一步使公示环节流于形式。在审批审核环节,程序规定区县民政部门既要审核乡镇人民政府上报的相关材料,还要按照不低于30%的比例对低保户进行入户抽查。然而,入户抽查工作的开展需要借助村委会的力量,难免会受其影响。同时,由于入户抽查只能了解低保家庭经济情况的表象,因而区县民政部门也难以对低保目标瞄准工作实施有效监督。综上,可以发现在既定的政策设计中,区民政部门低保工作人员、镇政府民政工作人员、村干部、村民代表、低保对象等多元主体共同构成了一个“政策执行网络”,村干部的行为会受到上级政府和村民的共同监督,但实际操作过程中,村干部能凭借自身“上传下达”的有利位置,阻塞了信息流通渠道,使得政策执行网络中的行动主体不同程度地陷入了信息不对称状态,最终导致区政府的审批权、乡政府的审核权、普通村民与村代表的监督权失灵。

(三)“进退两难”的管理环节

低保目标瞄准政策明确规定要将符合救助条件的农村贫困人口全部纳入救助范围,并保证救助对象有进有出,即低保应做到“应保尽保”和“动态管理”。因此,低保对象的资格条件一旦确定就应将符合条件的家庭纳入保障范围,并及时清退不再符合条件的家庭。然而,在实际执行过程中,低保的动态管理处于“进退两难”的状态。

1.“应保尽保”与“从严入保”。近年来,中央政府已经认识到扩大低保保障范围具有十分重要的意义,因而提倡“应保尽保”。但地方在政策执行过程中往往会有所变通,导致部分贫困家庭虽然具备申请资格但并一定能够享受低保救助。

“低保发展到现在,基本上达到饱和了,需要纳入保障范围的贫困群体基本已经全部纳入,而且现在经济发展快,特别困难的非常少了,所以也没有需要新纳入的群体了。”(区扶贫办工作人员)

“实际上只要给办理,村里还是有人需要办的。只是现在上边审查特别严,一项项标准特别严格,其实就是不给办了,而且这两年我们村被纳入了帮扶范围,是要完成扶贫目标的,肯定越来越好才行。”(N村村主任)

笔者在調研中了解到不少政府工作人员认为随着经济的快速发展,需要纳入保障范围的贫困群体在逐渐减少,而且有需要的贫困群体基本上已经全部纳入保障范围。事实上,并非所有村庄都实现了应保尽保。以N村为例,N村村干部和村民反映由于一系列帮扶行动的开展,上级政府迫于完成扶贫目标的压力,对低保申请家庭的资格审核日趋严格。尽管村中仍有需要领取低保救助金的贫困家庭,但低保对象只减不增已是常态。可见,在低保目标瞄准的实际执行过程中,地方政府迫于政绩压力和维护社会稳定的需要,会将低保“应保尽保”的应有之意扭曲为“从严入保”的严格控制。

2.僵化的低保退出机制。在治理资源匮乏和治理能力不足的情况下,X村村干部在执行低保目标瞄准政策时,为了不得罪村民背后的宗族势力,本着“当一天和尚撞一天钟”和“多一事不如少一事”的原则,对村中低保家庭收入状况和财产状况的变动“睁一只眼,闭一只眼”。而在治理资源相对丰富且村庄派系选举竞争激烈的D村,通过“派系支持”和“贿选民主”方式当选的村干部为了获得持续性的政治支持,成为了低保目标瞄准不合规现象的“保护伞”,帮助资格不符的家庭躲过上级政府部门的监督检查,长期出现在低保名单中。同时,由于金钱政治抬高了村庄选举的经济门槛,由此渠道上位的村干部遵循赢利逻辑,倾向于采取成本最小的寡头式治理方式[33],从个人利益出发变通地执行目标瞄准政策,选择性地对低保对象予以清退。综上,基层执行者出于对自身利益的追求,变通地执行目标瞄准政策,导致“低保年年评,低保对象不见动”。

三、政策变通执行的发生机制

农村低保目标瞄准政策的变通执行引发了目标瞄准偏差问题,究其根本,政策的变通执行是乡土场域、福利治理和农村低保目标瞄准政策三者相互作用的结果。一方面,低保目标瞄准是福利治理的重要内容,福利治理是影响低保目标瞄准的直接结构因素;另一方面,乡土场域通过形塑基层福利治理对农村低保目标瞄准政策执行产生影响,因而是影响低保目标瞄准的间接结构因素。关注乡土场域、基层福利治理以及农村低保目标瞄准政策三者之间的互动可以揭示低保目标瞄准政策变通执行的深层机制。

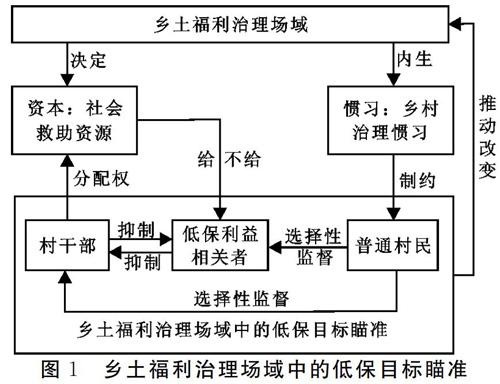

当现代福利治理嵌入到乡土场域时,乡土场域中的各种资源、惯习、网络必然会对基层福利治理产生影响,基层福利治理也会重塑乡土场域中的社会关系和秩序。在这一互构过程中,乡土社会的“情理”公平理念扭曲了福利治理的“法理”公平理念,乡土社会维护村庄秩序的目标取代了福利治理保护贫困群体的目标,乡土社会单向度、非对等的治理关系抑制了福利治理中的民主参与和良性互动,最终形成了一个乡土福利治理场域。乡土福利治理场域既是互构的结果,又是低保目标瞄准政策执行的情境。低保目标瞄准政策嵌入到乡土福利治理场域中,村干部、低保利益相关者以及普通村民等不同类型的行动者受到乡村治理惯习的形塑,发展出了不同样态的实践活动,导致低保政策执行发生变通,引发目标瞄准偏差。一方面,村干部或为了维护村庄秩序,或为了获得更多利益,在低保政策执行中不同程度地抑制了低保利益相关者和普通村民对社会救助资源配置过程的民主参与;另一方面,低保利益相关者为得到低保资格或维持既得利益,也存在抑制村干部配置社会救助资源话语权的可能,不同主体之间“权力”的此消彼长,改变了福利治理场域中的治理关系,异化了福利治理的原初目标,同时,各个行动者对政策执行样态的默许和选择性监督则使得情理公平理念进一步固化(见图1)。

(一)情理公平与法理公平的碰撞

乡土社会的“情理”治理理念是乡土场域“差序格局”的体现,在这一理念指导下,无论是村干部、低保相关主体还是普通村民,他们的行动并不单纯以理性逻辑为依归,也不以物质利益最大化为惟一行动目标,他们还会综合考量关系、人情、面子等情理因素[34]。正因如此,村干部既难以逾越“差序格局”中内含的“情理”原则,又无法违背乡土社会的“私”逻辑[35],导致低保目标瞄准政策在基层执行过程中丧失了规范效力,出现瞄准偏差问题。可见,对低保目标瞄准偏差原因的分析已经不能只停留在政策执行的微观层面,止步于对基层执行者行政能力和伦理道德的批判。实质上,应当认识到“情理”治理理念是当前乡土福利治理场域的特征之一,当旨在维护法理公平的低保目标瞄准政策嵌入其中时,情理与法理的碰撞必然导致政策在基层执行过程中走偏。

(二)保护性目标与秩序性目标的冲突

表面上看,乡土社会依靠“差序格局”维持正常的人际交往关系。实质上,“礼治”规则才是乡土社会维持自身秩序的根本。因而,乡土社会中的行动者出于对乡土社会和谐稳定的追求,彼此间会力避冲突。具体来看,一方面,普通村民作为低保目标瞄准的监督主体,为维护乡土社会的正常秩序,采取弹性监督方式,对村干部在目标瞄准过程中的不合规行为“睁一只眼,闭一只眼”;另一方面,干部在低保申请受理环节实行了不当的准入控制,以平衡派系斗争,缓解宗族竞争,维护村庄秩序。可见,尽管低保制度设计的原初目标是对贫困群体实施救助,维护公民的社会权利,但在执行过程中却被异化为一种维护乡土社会和谐的秩序性目标。保护性目标与秩序性目标的冲突,导致低保目标瞄准政策在基层被变通执行,进而导致瞄准偏差问题出现。

(三)单向性、非对等的互动关系

乡土社会中的传统权威仍发挥着重要作用,权利关系中“长老制”和“家长制”色彩浓厚[36]。在这一场域中,村干部与村民之间是一种自上而下、有求无应的单向性、不对等关系。村干部在低保目标瞄准过程中基于自身权威地位,难以放低姿态与民众进行平等互动,忽略了贫困群体的低保诉求。同时,为了追求自身利益的最大化,限制了村民对低保目标瞄准过程的参与,压缩了民主政治发挥作用的空间,表现出了“家长制”作风。非对等、单向性的沟通模式不仅造成贫困群体的救助需要遭到无视,降低了低保目标瞄准的精准度,还将公民排除在民主政治话语体系之外,妨害了公民的知情权与监督权,违背了低保目标瞄准政策设置民主评议和公示环节的本意。

四、政策改进与完善的路径

社会政策与外部环境的契合程度影响着社会政策的效果。因而,社会政策应当随着外部环境的变化进行适时适当地调整。对于低保目标瞄准政策来说,一方面应当从政策本身入手,完善低保目标瞄准的政策设计;另一方面还应着眼于农村基层社会环境,建立村、镇两级组织之间的良性互动关系,强化区级部门的监督作用,促进村民的民主参与。

(一)推动低保目标瞄准程序走向法制化

低保目标瞄准程序的法制化是监督政策执行者自由裁量权的基础和依据,也是保障公民权利、维护社会公平、提高瞄准效率的有效保证。因此,国家和地方政府应以《社会救助暂行办法》为指引,积极推进《社会救助法》立法进程,促使低保目标瞄准在申请程序、审查程序和反馈程序上实现法制公正。首先,在申请程序上,由于低保救助既是一种公民权利,也是国家应承担的一种责任。因而,法制化的申请程序不仅应当强调权利主体主动提出申请,还应要求责任主体主动执行。其次,在审查程序上,我国农村主要采用家计调查和民主评议方法筛选低保对象,并通过公示实现民主监督。因此,应当由专业机构负责调查低保申请者的收入情况和财产情况,并赋予这些机构一定的执法权利,以形成权责匹配的工作体系,避免“责重权轻”现象发生。同时,还应对低保公示制度的内容、方式、范围和时间做出具体规定。在反馈程序上,为维护低保申请者的受助权和知情权,应当要求低保审核与审批机关无论批准与否都要对低保申请者提出的申请及时予以反馈。

(二)明确低保目标瞄准过程中的权责归属

低保目标瞄准过程实质上是低保申请者、村委会、镇政府以及区民政部门4个主体相互作用的过程。对于多元主体的权利与责任进行合理且清晰的界定,明确权责归属,是多元主体发挥其作用、产生协同效应的基础。(1)应在明确申请者权利的同时,强调其应履行的义务,在申请者的道德自觉和制度的有力约束下防止骗保、赖保现象发生。(2)应完善基层社会救助管理体系建设[37],构建村、镇两级组织之间的良性互动关系,强化区级政府部门的监督责任。首先,明确村民自治组织的独立法律地位,强化其维护村民公共利益的法律职责,以规避乡镇组织对村民自治组织的不当干预。其次,明确镇政府在低保目标瞄准过程中应履行的监督与管理责任,避免因职责界限模糊和“双重担责”导致政策执行发生变通。再次,区级政府部门应定期对基层低保目标瞄准工作的开展情况进行监督检查,及时纠正政策执行过程中的不合规行为。最后,应强化村民的主体意识,保障村民的参与权,拓宽村民的参与渠道。

(三)加快推进农村低保目标瞄准信息化

瞄准过程中出现的许多偏差是难以通过传统方式予以解决的。一方面,传统的家计调查或入户抽查方式只能了解特定时间内低保申请家庭的情况,无法对低保家庭的收入和资产状况进行动态追踪,因而很容易导致瞄准偏差。同时,低保家庭对隐性就业收入、临时就业收入以及亲属之间财产赠与的隐瞒也会导致低保目标瞄准偏差[38]。另一方面,在行政成本相对固定的前提下,大规模、高精度的家计调查通常难以为继,而且在农村社会开展家计调查难免会受到人为干扰。因此,我国农村地区亟待开展的一项工作就是加快推进低保目标瞄准信息化,避免由信息不对称或“人情社会”所导致的道德风险[39],约束行政人员权力,全面提升低保目标瞄准的精度,节省人力财力。具体来看,一是实现低保救助信息系统全国联网,形成上下互通、省际互联的低保救助综合管理网络。二是建立健全低保对象的电子档案,逐步实现低保网上审核审批,缩短办理时限,降低行政成本。三是全面建立居民经济状况核对系统,在政府部门之间实现信息共享,以便动态掌握救助申请家庭的真实情况。

五、结语

农村低保目标瞄准偏差的直接原因在于政策执行过程中的种种变通:(1)基于村莊逻辑和乡土逻辑的准入控制,一方面妨害了真正有需要的贫困群体申请并获得社会救助的权利,另一方面则使民主评议、审核审批以及公示等维护低保目标瞄准程序公平公正的监督环节流于形式。(2)村干部在政策执行过程中“上传下达”的重要位置,阻塞了信息流通渠道,导致村民、镇政府以及区民政部门等主体处于信息不对称状态,抑制了他们监督作用的发挥。(3)地方官员迫于政绩压力收紧低保准入口使得中央层面提倡的“应保尽保”难以得到有效落实,而村干部对个人利益的追求和村民“不得罪人”的逻辑又使得“应退尽退”机制僵化,最终导致低保动态管理陷入“进退两难”的困境。而低保目标瞄准政策在执行过程中所发生的种种变通,其背后的深层机制在于乡土场域通过形塑福利治理,影响了低保目标瞄准政策的执行过程与结果。低保目标瞄准政策进入到乡土场域后,原有的法理公平理念被情理公平理念所取代,保护性治理目标被异化为秩序性治理目标,单向度、非对等的治理关系抑制了原有的民主参与和良性互动,导致低保目标瞄准政策被变通执行,出现目标瞄准偏差问题。因此,农村低保目标瞄准政策在改进过程中应从政策设计本身和政策与外部环境的适配性两方面着手,在推进低保目标瞄准程序法制化的基础上,进一步明确瞄准过程中各主体的权责归属,同时,要加快推进农村低保目标瞄准信息化进程,将瞄准偏差的技术治理作为未来政策完善的着力点。

参考文献:

[1] Fan L,Habibov N.Targeting Social Assistance in Azerbaijan:What Can We Learn From Micro-data?[J].International Journal of Social Welfare,2008,17(4):346-354.

[2]Walle D V D.Assessing the Welfare Impacts of Public Spending[J].World Development,1998,26(3):365-379.

[3]张健,熊贵彬, 彭华民.新常态背景下的社会福利治理研究——第七届中国社会学社会福利论坛综述[J].社会工作,2016(1):115-120.

[4]唐晓腾.中国乡村的嬗变与记忆: 对城市化过程中农村社会现状中的实证观察[M].北京:中国社会科学出版社,2010:3-19.

[5]Coady D,Grosh M,Hoddinott J,et al.Targeting of Transfers in Developing Countries:Review of Experience and Lessons[J].World Bank Publications,2010,34(1):1-110.

[6]Vadapalli D K.Barriers and Challenges in Accessing Social Transfers and Role of Social Welfare Services in Improving Targeting Efficiency:A Study of Conditional Cash Transfer[J].Vulnerable Children & Youth Studies,2009,4(sup1):41-54.

[7]童星, 王增文.农村低保标准及其配套政策研究[J].天津社会科学,2010(2):49-51.

[8]朱梦冰.精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J].中国社会科学,2017(9):90-112.

[9]Makdissi P, Wodon Q.Measuring Poverty Reduction and Targeting Performance Under Multiple Government Programs[J].Review of Development Economics,2004,8(4):573-582.

[10]Chen S,Ravallion M,Wang Y.Dibao:A Guaranteed Minimum Income in Urban China?[Z].World Bank Policy Research Working Paper,No.3805,2006.

[11] Li M, Walker R.Targeting Social Assistance:Dibao and Institutional Alienation in Rural China[J].Social Policy & Administration, 2018,52(3):771-789.

[12]Ravallion M,Jalan J.Growth Divergence Due to Spatial Externalities[J].Economics Letters,1996,53(2):227-232.

[13]Tunstall R,Lupton R.Is Targeting Deprived Areas an Effective Means to Reach Poor People? An Assessment of One Rationale for Area-based Funding Programmes[R].CASE (Centre for Analysis of Social Exclusion,London School of Economics)Paper,No.70,2003.

[14]Jalan J, Ravallion M.Are There Dynamic Gains From A Poor-area Development Program?[J].Journal of Public Economics,1996, 67(1):65-85.

[15]Conning J, Kevane M.Community-based Targeting Mechanisms for Social Safety Nets: A Critical Review[J].World Development,2002,30(3):375-394.

[16]Pierson P.The New Politics of the Welfare State[J].World Politics,1996,48(2):143-179.

[17]Park A, Wang S, Wu G.Regional Poverty Targeting in China[J].Journal of Public Economics, 2002, 86(1):123-153.

[18]周雪光.基層政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究, 2008(6):1-21.

[19]Lipsky M.Street-level Bureaucracy:The Dilemmas of the Individual in Public Service[J].Michigan Law Review, 1980, 3(4):102-104.

[20]呂德文.乡村社会的治理[M].济南:山东人民出版社,2013:151-157.

[21]李宜钊.政策执行中的复杂性研究[M].北京:人民出版社,2015:27-34.

[22]朱亚鹏, 刘云香.制度环境、自由裁量权与中国社会政策执行——以C市城市低保政策执行为例[J].中山大学学报(社会科学版),2014,54(6):159-168.

[23]Blank R M,Ruggles P.When Do Women Use Aid to Families With Dependent Children and Food Stamps? The Dynamics of Eligibility Versus Participation[J].Journal of Human Resources,2010,31(1):57-89.

[24]何平.家计调查行为的法学思考[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2014,27(2):287-291.

[25]Dorsett R,Heady C.The Take-up of Means-tested Benefits by Working Families With Children[J].Fiscal Studies,1991,12(4):22-32.

[26]赵代博, 程令伟. “价值理性”与福利政策瞄准偏差——基于甘肃省东部农村新农合的调查[J].社会保障研究,2017(3):60-66.

[27]张瑞凯.中国农村居民社会福利意识研究——基于北京市的抽样调查[J].社会建设,2015(1):47-59.

[28]汪雁, 慈勤英.中国传统社会救济与城市贫困人口社会救助理念建设[J].人口学刊,2001(5):38-44.

[29]方菲, 李华燊.农村低保制度的伦理失范及其矫治探讨[J].求实,2010(8):89-92.

[30]杨立雄, 刘喜堂.当代中国社会救助制度:回顾与展望[M].北京:人民出版社, 2012:66-67.

[31]Li M,Walker R.Shame,Stigma and the Take-up of Social Assistance:Lnsights From Rural China[J].International Journal of Social Welfare,2017,26(3):230-238.

[32]周雪光, 练宏.中国政府的治理模式:一个“控制权”理论[J].社会学研究,2012(5):69-93.

[33]印子.村级治理的“寡头定律”及其解释[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(2):120-126.

[34]翟学伟.人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J].社会学研究,2004(5):48-57.

[35]孙嫱.政策执行与村落应对:甘肃省Z镇的农村低保制度实践[J].宁夏社会科学,2016(3):149-154.

[36]OBrien K J, Li L. Selective Policy Implementation in Rural China[J].Comparative Politics,1999,31(2):167-186.

[37]关信平.朝向更加积极的社会救助制度——论新形势下我国社会救助制度的改革方向[J].中国行政管理,2014(7):16-20.

[38]姚建平.中国城市低保瞄准困境:资格障碍、技术难题,还是政治影响?[J].社会科学,2018(3):61-72.

[39]胡思洋,赵曼.逆向选择、道德风险与精准救助[J].国家行政学院学报,2017(1):94-98.

The Local Logic of the Rural Minimum Living Security Targeting Deviation

CUI Baochen

(School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University, Nanjing210023, China)

Abstract: Since the full implementation of the rural minimum living security system in 2007, it has played an important role in helping rural poor groups. However, from the perspective of welfare governance, despite the continuous expansion of social welfare policies in recent years and the continuous improvement of the project system, the welfare resources donated by the state have not been fully transformed into peoples welfare. The rural poverty situation is still severe. Judging from the implementation environment of the targeting policy of the minimum living security, the rural society in transition has undergone tremendous changes. This study uses that as the research background and selects three villages in Tianjin as cases to analyze the implementation process and results of rural minimum living security targeting policy in different fields. The study finds that the various changes are the reasons that lead to targeting errors, and the root cause is that the rural society in transformation has shaped the implementation process of the targeting policies through shaping of welfare governance.

Key words:rural minimum living guarantee;targeting deviation;welfare governance; policy implementation; village logic