基于情境设置的小学数学提问探究

朱彩珍

(古田县第一小学,福建古田 352262)

《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称新课标)指出:“数学教学应根据具体的教学内容,从学生的实际出发,创设有助于学生自主学习的情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流,获得数学的基础知识……”因此,教师应根据教学内容、学生特点以及自身实际,选择适当的教学情境,及时把握情境设计的时机和切入点,使情境与教学内容和谐统一,达到最佳的教与学效果。所以,借助情境的力量,精心设计恰当、新颖而富有吸引力的问题,往往是教学成功的关键。

一、搭建现实情境的平台,问活学生的创新思维

张丹教授认为:“创新意识的培养是现代数学教育的基本任务,学生自己发现和提出问题是创新的基础,独立思考、学会思考是创新的核心。”在数学课堂教学中,学生获得的知识应是一个动态过程,而不是一个简单生硬的结论。新课标指出:“数学教学活动,特别是课堂教学应激发学生兴趣,调动学生的积极性,引发学生的数学思考,鼓励学生的创造性思维。”因而,在学生获取知识的过程中,要想方设法为学生搭建一个现实情境的平台,把数学知识置于一个生动活泼现实的情境中去学习,配合教师适时的启发性提问,既能引发学生主动参与的兴趣和积极性,又能达成课程教学目的。

例如:在教学《平行四边形的面积》的时候,笔者给学生准备了方格图,一些长短相同和不相同的小棒。

师问:请同学们任意选四根小棒在方格图上摆成你喜欢的四边形。

教师再问:同桌互相看看,如果还用刚才的4根小棒,怎样会改变它的形状?

学生重新在方格图上移动小棒。交流反馈后,电脑着重展示长方形、平行四边形。

师又问:“从形状的变化中,你有什么发现?”

学生讨论后有两种答案:其一,面积不变,理由都是这四根小棒围成的;其二,面积变了,理由是摆在方格图上数过格子。接下来要着重探究的是“平行四边形的面积到底跟哪些因素有关?”

教师提出问题:“请同桌互相配合,一个同学在方格图摆平行四边形,一个在方格图上摆长方形,看看面积究竟与什么有关,怎样计算?”

全班探究的结果是数方格,把不满格的互补,得出的面积数与长方形的面积一样。最后课件动态演示方格互补的过程,得出平行四边形的底是长方形的长,高是长方形宽,由此得出:平行四边形的面积=底X高。同时学生还自行得出:把长方形移动成平行四边形,周长不变,面积变小。

由于全员参与了平行四边形面积推导的全过程,在相互的交流中自我反思,自我总结,得出了“原汁原味”的结论。在教师的引导下,学生在这个现实的操作情境平台中游刃有余,课堂自然变得生动、灵动。

二、构建虚拟的探索情境,问出学生惊人的创造

波利亚曾说过:“学习任何知识的最佳途径是由自己发现的。因为这种发现理解最深刻,也最容易掌握其中内在的规律、性质和联系。”情境不是摆设,更不是点缀,良好的情境是激发学生学习兴趣的前提条件。在课堂教学中,如何构建一个虚拟的探索情境,如何“勾引”学生始终在你的情境中发现问题,思考问题,解决问题,并设计一些符合教学实际又有一定探索空间的问题,培养学生有理性地思考数学问题显得尤为重要。真正把学生的注意力转化为主动探究新知的巨大动力,教师的活动少了,学生的活动多了,课堂因它活起来了,学生创造性的生成是惊人的。

例如,教学苏教版五年级上册《认识负数》,课前交流,了解学生在生活中知道的正负数情况后,分给一些学生每人一张带有正、负数字的卡片,如:+10、-1、+3、+4、12、0、-2、-15、+100。教师问:谁能为这些数字分类?学生很快让带负号的同学站到一块,带正号同学站一块。

追问:这些不带符号的数字和零呢?

学生争议,要求看书交流,得出:正号可以省略,0既不是正数也不是负数。教师提出要求:请带卡片同学按从大到小的顺序排列。学生通过调整交流后知道:0在正数与负数之间,它是标准,强调了负号后面的数字越大,这个数就越小。这一组数字用到这儿,学生了解正负数的基本知识,于是笔者顺势举起一张空白卡片,问:看到是多少了吗?

学生异口同声说:“没有!”

教师手持空白卡片站在-1与-2之间。

再问:现在是多少?

学生:-1.1、-1.2、-1¾……”

教师问:说的完吗?

学生回答:无限多。

教师再持空卡片站在-15后面,问是多少?

学生:-15.5、-20、-75………学生已经明白了有无限多个数。同样的笔者站到+3与+4之间,学生都能不约而同的喊出不同的数字。从这张空白卡片位置的变化中,学生不仅明白了正负数的个数是无数的,还知道了正负数可以是整数、小数、分数。

“认识负数”看似简单而又枯燥的知识,将教师讲学生听的封闭式课堂转变为师生共同交流的开放式的课堂教学,最大限度地调动了学生学习的热情,虚拟的情境,无限探索的空间,恰到好处的提问,学生不仅明白了正负数的概念,而且掌握了正负数的意义。

三、创建虚实相间的应用情境,问起学生深度的思考

数学是强调逻辑思维的学科,如果不能在课堂上引导学生进行思考,让学生主动参与教学活动,教学就是失败的。这样,提问显得尤为重要。如果问题没有一定的趣味性、启发性那么又怎么能引发学生的关注与思考呢?教师的任务就是为他们创建虚实相间的应用情境,设计不同的问题,引导学生积极思考,逐步培养学生的数学思考能力。

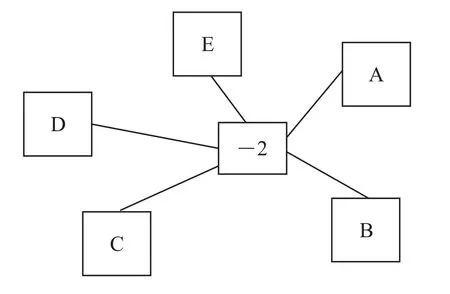

例如,数学《识负数》最后的练习,笔者是这样创设一个情境:课件出示

让学生任意选择其中的一道进行回答,这样先不给学生问题,让他们自行选择,增加学生的好奇心、神秘感,当他能解答出来之后,又有成就感,学生乐了,课堂也就乐了。

A、北京某天最低气温-2℃。当学生回答完之后结合课本中的温度计进行交流认识

B、某盆地海拔高度约-2米,当学生回答之后结合练习中的想一想做一做进行交流

通过A、B两组题地练习,以点带面,让学生能够举一反三。

C、我的女儿身高-2厘米。交流之后,教师追问:谁有办法让我的女儿身高用2厘米来表示?

再次交流,让学生明确标准不同,所表示的结果也不同。

D、我的工资卡中还剩-2元。当学生明白这个-2的意义后,再回答:

①我的工资卡存款98元,买东西用去100元,还剩( )元;

②我又买了一瓶果汁用去8元,现在一共()元。

③我往工资卡上存入100元,还剩( )元

通过本组题地练习,了解学生对负数的掌握及应用程度。

E、把车停在-2层。本题让一般的同学都有成就感。

创设这样运用数学知识的情境,人人动脑思考,抢着回答,给不同层次的学生提供广阔的思维空间,既让他们体会到负数在生活中的应用价值,又培养了学生用数学的眼光看待生活,并能用所学知识解决生活问题的能力。正如新课标基本理念中指出的“人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展”。

总之,在教学中,教师既要根据教材内容,创设有效的情境,让学生积极参与学习,培养创新意识,又要有意识地创设多样的情境,把知识的重、难点以灵活的方式渗透其中,学生学得开心,教师不再揪心,课堂也因情境而焕然一新,也因层次分明的提问而活跃起来。