面朝大海,春暖花开

——一道江苏模拟试题的探究

☉江苏省常熟中学 曹正清

圆锥曲线的定值问题一直是高考数学的常见题型之一,也是备受命题者、老师与学生关注的焦点之一,难度一般为中等及中等偏上.圆锥曲线的定值问题充分体现出动与静的完美统一,是解析几何知识的综合与交汇问题,其背景生动,内容丰富,综合性较强,趣味性也较强,充分将函数与解析几何融为一体,要求有较强的综合能力与应变能力,充分考查学生的数学能力与素养.

一、问题呈现

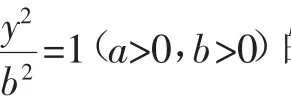

问题(2019届江苏省徐州市高三12月月考)如图1所示,在平面直角坐标系xOy中,过椭圆的左顶点A作直线l,与椭圆C和y轴正半轴分别交于点P,Q.

图1

(1)若AP=PQ,求直线l的斜率;

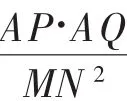

(2)过原点O作直线l的平行线,与椭圆C交于点M,N,求证:为定值.

本题以椭圆为问题背景,通过巧妙设置以线段长度相等的条件来确定对应的直线斜率,又以平行线的关系来巧妙设置直线MN,通过点P的运动带动点Q与直线MN的运动,进而求证线段的比值为定值.背景简单,立意新颖,思想丰富,知识融合,动静结合,实属难得,具有非常好的学习、观摩、研究、拓展的价值.

二、问题解决

解析:(1)分析1:设出点Q的坐标,利用中点的坐标公式确定点P的坐标,代入椭圆C的方程确定相应的参数值,再利用直线的斜率公式即可求解对应的斜率.

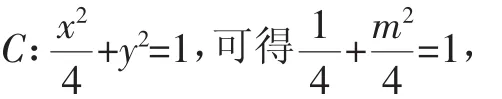

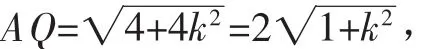

方法1:依题意,椭圆C的左顶点A(-2,0),设Q(0,m)(m>0),由AP=PQ,可得

代入椭圆

解得(负值舍去).

所以直线l的斜率为

分析2:设出直线l的斜率,进而确定对应的直线方程,并与椭圆C的方程联立,通过二次方程的转化,利用根与系数的关系来确定点P的横坐标xP,利用线段的关系得到xP=-1,进而得以求解对应的斜率.

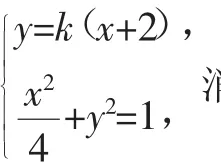

方法2:依题意,椭圆C的左顶点A(-2,0),

设直线l的斜率为k(k>0),点P的横坐标为xP,

则直线l的方程为y=k(x+2), ①

又椭圆

联立①②得(4k2+1)x2+16k2x+16k2-4=0,

则,从而

因为AP=PQ,所以xP=-1,

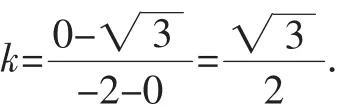

所以,解得(负值舍去).

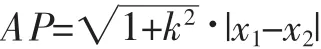

(2)分析1:先根据直线l的方程确定点Q的坐标,利用两点间的距离公式确定AQ,通过联立方程组,并借助根与系数的关系,以及弦长公式分别求解AP与MN的值,代入对应的比值关系式并化简即可得以证明.

证法1:设直线l的斜率为k(k>0),则直线l的方程为y=k(x+2),

令x=0,得y=2k,则Q(0,2k),

可得

联立方程组消元可得

则

可得

由题可知直线MN的方程为y=kx,

分析2:设出直线l的方程,通过联立方程组,并借助根与系数的关系,结合点A的横坐标得到xP的关系式,同理得到xN的关系式,利用对应的比值关系式所对应的线段长度转化为其在x轴上的射影的对应比值,进而加以化简即可得以证明.

证法2:依题意,椭圆C的左顶点A(-2,0),

设直线l的斜率为k(k>0),点P的横坐标为xP,

则直线l的方程为y=k(x+2), ①

联立①②得,(4k2+1)x2+16k2x+16k2-4=0,

设点N的横坐标为xN,则直线MN的方程为y=kx,③

通过取极端位置,以特殊情况来确定一般条件下的定值问题.利用点P与点Q重合的极端位置来加以分析,可以有效减少复杂的计算,得以简单化证明.但在实际解决此类解答题时很少用,可以用来引导思维或者在解决小题时采用.

取极端位置,令P与Q重合,此时Q(0,1),可得AP·AQ=AQ2=4+1=5,

可得直线l的斜率为,直线MN的方程为

从而,即证.

三、问题探究

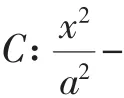

探究1:通过改变题目中的椭圆方程为一般形式,可得以下变式

变式1:如图1所示,在平面直角坐标系xOy中,过椭圆的左顶点A作直线l,与椭圆C和y轴正半轴分别交于点P,Q.过原点O作直线l的平行线,与椭圆C交于点M,N,试求证为定值

证明:依题意,椭圆C的左顶点A(-a,0),

设直线l的斜率为k(k>0),点P的横坐标为xP,

则直线l的方程为y=k(x+a), ①

令x=0,得y=ka,则Q(0,ka),

联立①②得,(a2k2+b2)x2+2a3k2x+a2(a2k2-b2)=0,

又直线MN的方程为y=kx, ③

四、结论拓展

其实,把相应的椭圆问题深入拓展到圆、双曲线之中,也有类似的结论.

探究2:通过改变题目中的椭圆方程为圆的方程,可得以下结论

结论1:在平面直角坐标系xOy中,过圆C:x2+y2=r2(r>0)与x轴负半轴的交点A作直线l,与圆C和y轴分别交于点P,Q.过原点O作直线l的平行线,与圆C交于点M,N,则有为定值

具体的推导过程可以结合以上的解析思路加以分析与证明.

探究3:通过改变题目中的椭圆方程为双曲线的方程,可得以下结论

结论2:在平面直角坐标系xOy中,过双曲线的左顶点A作直线l,与双曲线C的另一支和y轴分别交于点P,Q.过原点O作直线l的平行线,与双曲线C的两支分别交于点M,N,则有为定值

具体的推导过程可以结合以上的解析思路加以分析与证明.

其实,在探究圆锥曲线中的定值问题时,往往可以发现点、直线、圆、圆锥曲线等知识之间的内在联系与规律,从而加强对相关内容的正确理解与掌握,有助于数学解题能力与应用能力的提高,真正达到提升数学能力,拓展数学素养的目的.F