基于化学学科核心素养的教学实践与反思

奚小玲

摘要:呈现2018年江苏省高中化学优质课比赛一等奖“元素周期律”的课堂教学设计,创设化学史的真实情境,引导学生像科学家一样思考。基于探究性质、发现规律、体悟应用三个环节来提升学生科学论证能力,体会科学研究方法和思路,让核心素养在课堂落地生根。

关键词:元素周期律:化学核心素养:教学实践

文章编号:1008-0546(2019)05-0054-03

中图分类号:G633.8 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.05.017

高中化学学科核心素养是学科育人价值的体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。以“学科核心素养”为纲,完成从“教书”向“育人”的转变,落实立德树人是我们一线教师的责任和使命。笔者有幸于2018年11月参加江苏省高中化学优质课比赛,执教的“元素周期律”就是基于中学化学实验盒的开发与课堂应用研究,并渗透化学学科核心素养的教学实践。积极探索基于化学史实、科学探究、证据推理、模型建构等的课堂教学策略,引导学生像科学家一样思考,自主发现元素周期律,发展学生高水平思维能力,让核心素养在课堂落地生根。

一、教材与学情分析

1.教材分析

本节课教学内容是苏教版高一化学必修2专题一第一单元的内容,元素周期律属于概念理论课,概念理论的教学是掌握化学知识的关键,是学生学习化学运用科学的基础,在中学化学中具有举足轻重的地位。

元素周期律揭示了元素性质周期性变化的本质,其核心价值在于加深学生对元素和化合物的认识,树立“结构决定性质”的化学观念。通过本节课的学习,实现由感性认识上升为理性知识,总结和整合学生以前所学的元素知识,同时为《物质结构与性质》的学习奠定必要的基础。

2.学情分析

学习本节内容前,学生已经学习了钠、镁、铝、氯、溴、碘等元素化合物知识,并有了粗浅的原子结构理论知识,这些为学好本节课提供了必要条件。学生好奇心强,对事物的认识逐渐从感性认识上升到理性认识,思维能力不断增强,初步具备了收集、分析、提取信息的能力,为本节课探究学习提供了保障。但是元素周期律理论性强,较抽象,为使学生真正理解、灵活运用,须具有证据意识,借助数形结合、实验事实分析,培养学生逻辑思维能力和证据推理能力。

通过本节课的学习,学生将初步能够从宏观与微观、定性与定量、本质与现象等方面、多角度、多层面地认识元素周期律,深刻理解化学核心知识与理论。

二、教学目标

1.通过探究物质x的性质,理解元素的结构、位置、性质和应用之间的关系。

2.通过自主互助、实验探究、数形结合、科学论证、反思提升等活动,发现元素周期律,体验科学探究的过程,体会方法,体悟能力。

3.感受元素周期律的发现史,体会元素周期表的编制历程,领悟科学发现的艰辛与伟大意义。

三、教学重点和难点

重点:原子结构和元素的性质随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律。

难点:构建元素周期律的认知模型,能用模型揭示元素周期律的本质和规律。

四、教学流程

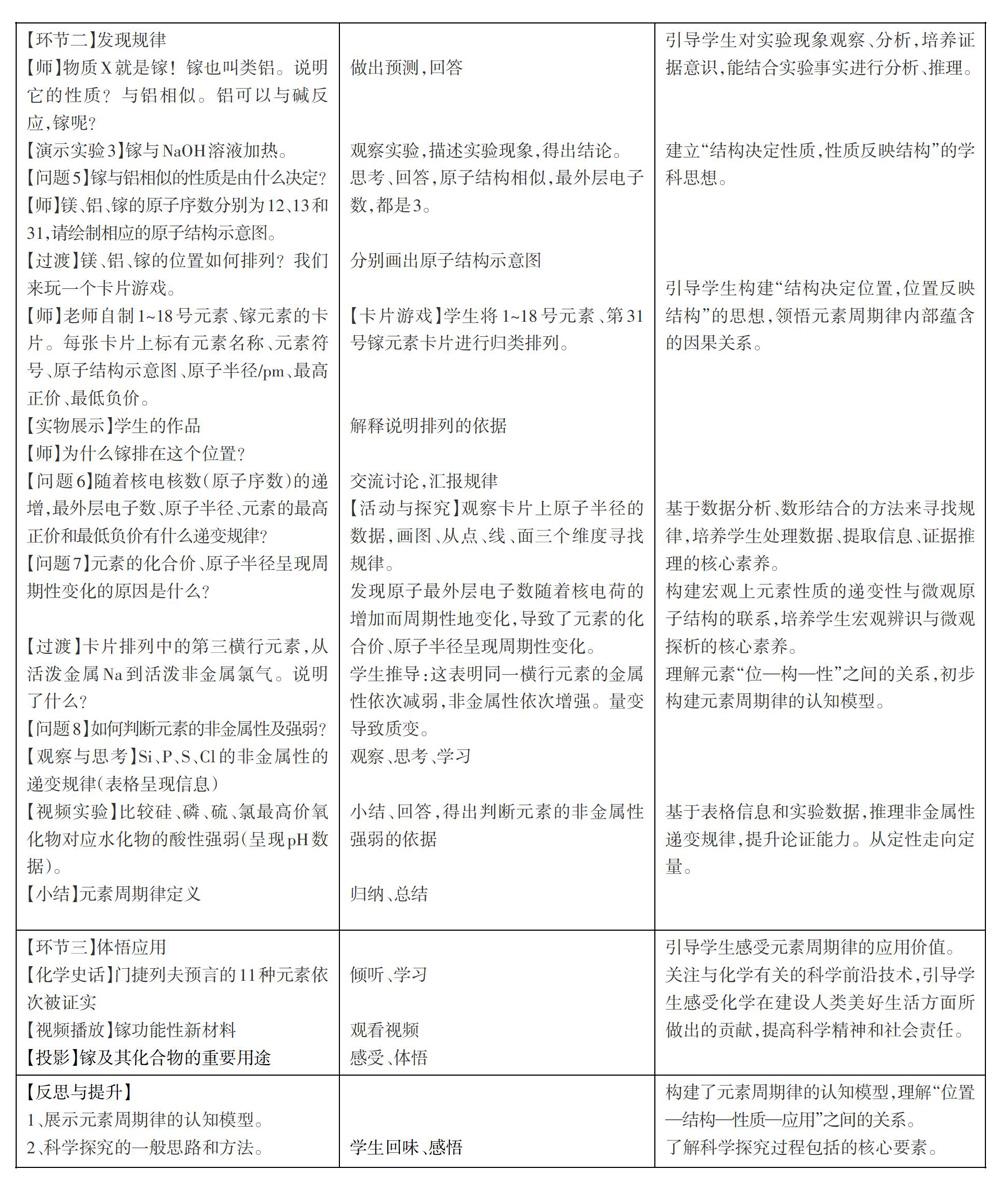

五、教学过程(表1)

六、教学反思

作为化学学科重要的基本理論,元素周期律是表征人们对自然事物的理解的知识实体,是人们认识得以建立、拓展、精致和修改的实践,本节课在围绕“核心素养”的理念要求,在求新、求实、求趣的过程中,着眼于三个方面的思考,让核心素养在课堂落地生根。

1.从虚拟走向真实

化学给人知识,化学史给人智慧。通过设置化学史的真实情境,回眸历史,基于史料重构探究活动,引导学生像科学家一样思考。尽可能多地通过视频播放、实物展示、图片欣赏、运用实验盒动手实验等多维的视觉手段,拉近抽象概念与学生的距离。通过渗透元素周期律发展历史的教学,让学生尝试沿着科学家的足迹去体验元素周期律的发现过程,激发对化学基本概念和基本理论的学习兴趣与动力。

2.从宏观走向微观

本节课以任务驱动为明线,有效将元素的性质递变规律、元素的性质与结构的关系等知识隐含其中,并将任务驱动与实验探究交叉结合。在教学过程中,通过设置任务,驱动学生通过实验探究来作为支撑元素金属性强弱判断的证据。以数据分析型任务为主的教学环节提升实证意识,揭示宏观性质和微观结构之间的内在联系。促进学生初步构建元素周期律的认知模型,理解元素“位、构、性、用”之间的关系。在此过程中,对“宏微结合”“科学探究”“模型认知”“证据推理”等学科核心素养的培养进行了有效整合。

3.从静态走向动态

放弃静态知识的简单列举,追求动态知识的体验建构。比如课堂设计的三大环节:探究性质、发现规律、体悟应用,都力求让“静态”的知识“动”起来——在“动态”的实验流程、周期律的发展、卡片游戏之中,逐一展开,层层递进,让学生在自我需求的驱动下“动”起来。遵循科学探究的一般过程和方法,培养学生提出问题、猜想假设、实验探究、证据推理、解决问题的能力。在问题解决的过程中获取知识、技能和策略,从而完善自己的认知结构,实现认知的转变和发展,促成知识动态的生成。