基于古英语语料的使役构式演化研究

杨延宁

(华东师范大学 外国语学院, 上海 200241)

1.研究目的

随着构式语法理论的日渐成熟,构式演化研究正逐渐成为一个新的研究热点。这种现象和近30年语言学研究方向的调整密切相关。首先,语义问题重新成为近期语言学研究的核心关注。从20世纪90年代开始,认知语言学逐步确立其学术地位。该学派的一个重要诉求就是希望在语义研究上有所突破,不再局限于传统的句法研究。在这个大的学术背景下,构式语法理论更是明确提出形式与意义不可分割,必须在未来研究中对两个方面都有所兼顾。目前认可度最高的古德贝格(Goldberg)构式语法理论,更是直接将构式定义为形式和意义的整合体。这些语言学研究的进展都表明,形式与意义的关系已经成为语言学研究的重要关注点。在考虑形式与意义的关系时,任何学派的研究者都必然面对一个问题,即我们所见的形式与意义的稳定组合到底从何而来。换言之,我们必须从历史语言学的角度来分析形式与意义互动的演化过程。这方面的努力已经初见端倪,很多研究者开始分析历史语料,观察构式演化的过程,并试图找出构式演化的内在逻辑。但是目前国内外研究都极度依赖传统的历史语言学研究思路,其中最为倚重的依据是语法化理论。语法化理论有其独特的优势,但是并非为讨论形式与意义的关系而创立。在面对新的问题时,语法化理论的应用范围受到限制。基于这种困境,已经有学者尝试在理论层面有所突破,但并未取得明显进步。

2.构式演化研究

构式演化研究的兴起和构式语法理论的发展密切相关。本文无意对构式语法和构式演化研究作全面梳理,因此本节的已有研究回顾专注于两点,即构式概念的界定和构式演化研究的困境。以此为出发点,本节还讨论了利用语法隐喻理论开展构式演化研究的可能性。

本研究的目的在于,借助古英语语料分析,为构式演化研究探索新的路径,并尝试提出构式演化模式。不同于以往研究依赖语法化理论的做法,本研究以语法隐喻理论为依托。语法隐喻理论是系统功能语言学的核心理论,相关研究众多。但是迄今为止,还从未有学者将语法隐喻理论用于构式演化研究。本研究借助语法隐喻理论讨论构式演化,主要是考虑到该理论同时关注语义层和语法层的变化,能够很好地描述构式演化过程中的形式和意义互动关系。为控制讨论范围,本研究选择了古英语中的使役构式作为分析对象。该类型的构式在英语中使用频繁,对其语义特征和语法形式的描述相当清晰,不需要在概念界定上多费笔墨。以此为研究对象有利于直奔主题,专注于构式本身的演化过程。需要指出的是,如能以古英语和古汉语的使役构式演化做对照分析,研究结论必定更为坚实。受本文篇幅所限,作者已经另行撰文讨论古汉语中使役构式的演化规律。

2.1 构式概念的界定和构式演化研究的困境

“构式”(construction)一说早已有之,费尔莫(Fillmore) (1976) 在20世纪70年代就已经开始使用这一术语。但是构式研究真正引起学界重视,还是要归功于古德贝格(1995) 对这一概念的重新界定。古德贝格明确提出构式指形式和意义的配对,其意义不能从其形式或已有的构式中推知。换言之,构式最重要的属性就是意义上的“不可推知”(unpredictability)。本文讨论的构式限定于古德贝格的构式概念,其他广义上的构式均不属于本文的讨论范围。古德贝格的构式理论强调形式和意义的内在联系,在国内外都催生了一系列的研究成果(如Goldberg,1995,2006;刘丹青,2005;陆俭明,2008;王寅,2011;Traugott & Trousdale,2013)。但是关于“不可推知”的构式义从何而来的问题,一直没有得到合理的解答。国内外已有的构式研究注重的是对构式的静态描述,对构式的演变过程一直缺乏分析(Kay,2013)。古德贝格(2006) 曾经提出构式意义在语言初始阶段是多余的,它的出现是语言演进中形式和意义互动的结果。有鉴于此,越来越多的学者开始呼吁重视历时取向的构式研究。

由于语法化理论在历史语言学研究中长期占据主导地位,构式演化研究的首轮尝试基本都因循了语法化研究的路径(Hollmann, 2003; Traugott, 2008; Trousdale, 2012; Ziegeler, 2004; 洪波、董正存,2004; 龙国富, 2013)。具体研究中涉及的构式包括:英语中的periphrastic causative、have causative 和NP+NP 构式,以及汉语中的“非X不可”和“越来越……”等构式。无论选择哪些构式,这些研究都必须面对两个棘手的问题。第一个,这些研究中的“构式”是否适合作为传统语法化理论的研究对象。传统研究中的语法化项通常指向具体的词语或语素,即所谓的实体型构式。而古德贝格所界定的构式,关注的是词语之间的内在关系,一般被称之为图式型构式。在很多情况下,传统语法化研究中的分析对象和构式演化研究中的“构式”有着完全不同的含义。所以语法化理论是否适用于构式演化研究确实值得商榷。已经有学者注意到了这一问题,并提出对语法化理论进行调整,以便适应新的研究对象,并将新的理论称之为构式化理论(Traugott & Trousdale,2013)。第二个棘手的问题表现在具体操作层面。语法化理论创立伊始就将关注点放在词汇语法层面,对语义变化几乎没有触及。当需要分析构式中形式和意义的配对如何形成时,语法化理论几乎拿不出可以在语义层进行操作的分析框架。从上述讨论我们不难看出,创立时间较早的语法化理论在新的构式演化研究中能起到的作用比较有限,有必要依托更适合形义互动分析的理论框架开展构式演化研究。

2.2 依托语法隐喻理论的构式演化研究

本研究试图借助语法隐喻理论探索新的构式演化研究路径。选择该理论基于两点考虑。首先,语法隐喻理论提出的根本诉求就是为了解释形式和意义之间的互动关系。韩礼德和麦蒂森(Halliday & Matthiessen) (1999: 7) 将语法隐喻定义为:“某种语言中一组语义上同源的语法表达,其出现的背景是该语言的语义和语法范畴之间存在着复杂的互动关系。”从这一定义我们不难看出,语法隐喻理论从提出之日起,就同时关注语义层和语法层的变化。更重要的是,韩礼德和麦蒂森(1999)提出了完整的语义和语法变化的分析框架,为具体语言现象的分析提供了极大的操作空间。

其次,语法隐喻理论非常注意从历时维度对形式与意义的互动进行解释。韩礼德和麦蒂森(1999) 认为,语言发展有三个轴线,即语言历史轴(phylogenesis)、语言习得轴(ontogenesis)和语篇展开轴(logogenesis)。语言历史轴讨论人类语言的演化过程,语言习得轴关注个体语言习得进程,而语篇展开轴则是指特定语篇的构建过程。在语言演化的过程中,语法隐喻扮演着不可或缺的角色。韩礼德和麦蒂森(2014) 认为,语法层是构建性和再构建性都非常强的体系,有能力以不同的形式来呈现同一语义,这是人类语言革新的强大动力来源。语法再建构性属性导致语义层和语法层的分化,并形成语言发展不可避免的大趋势。可以说,语法隐喻的出现是语言进步的必然结果。关于语法隐喻和语言演化的关系,已经有一些尝试性研究。比如,韩礼德(Halliday)(1988) 和班克思(Banks)(2003) 分别证明,语法隐喻对科技写作文体的形成有关键性的影响。Halliday (1993: 80) 更是认为语法隐喻的使用是语言发展必然要经历的过程。他这样描述语法隐喻和语言演化的关系:

语法隐喻甚至在古希腊时期的科技写作中就已经出现,古拉丁语也继承了语法隐喻的使用,并且将其进一步发展。从文艺复兴开始,意大利语、英语、法语、德语、俄语和其他欧洲语言大量使用语法隐喻,达到了相当可观的程度。

综上所述,对于形义互动关系而言,语法隐喻是非常成熟的理论,而且该理论能够有效揭示语言演进过程中的形式和意义如何实现互动。

依据语法隐喻理论,在语言演变过程中,语义层面和语法层面各有两套机制在起作用。语义层的演变机制是聚合轴的语义凝聚(semantic condensing)和组合轴的语义汇合(semantic junction),而语法层的各种变化则基于级阶调整和成分转移两种机制。本研究关注这两套机制在古英语的构式演化过程中如何分别发挥作用。具体的分析方法在第三节中会有更详细的论述。

3.古英语语料和分析对象

本研究将不同历史阶段的古英语作为语料来源,并谨慎地选择have引导的使役构式作为分析对象。在具体分析中,本文依据语法隐喻理论建构了完整的操作框架。

3.1 古英语语料

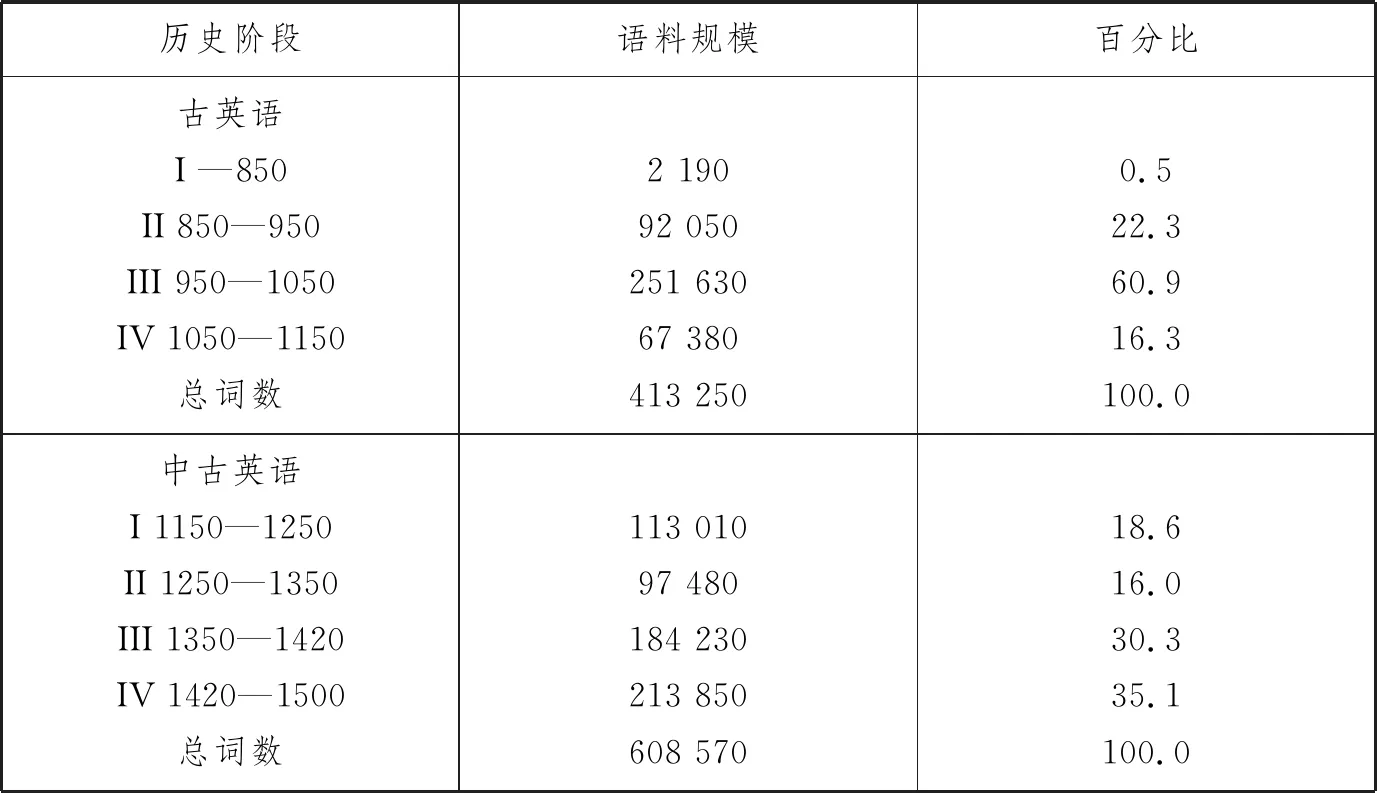

依据英语的历史演进过程,该语言大体分为古英语(公元449—1066)、中古英语(公元1150—1450)和现代英语(公元1500至今)三个阶段。古英语和中古英语无论在语法结构和主体词汇上都有共通性,区别在于后者掺杂了大量的凯尔特语、斯堪的纳维亚语和法语词汇。而现代英语和前两个阶段的古英语已经有了明显的区分。本研究选择古英语和中古英语作为语料来源。除非特别说明,本文将两者统称为古英语,以求行文方便。古英语在公元4世纪就已见于历史记载,但是真正留下的大规模文字记录开始于公元8世纪。所以,本文讨论的古英语语料涵盖历史时期起于8世纪,终于14世纪。在众多的古英语语料中,本研究选择了赫尔辛基语料库(Helsinki Corpus,简称HC)语料库。该语料库由芬兰赫尔辛基大学于1984年开始建设,分为历史语料和方言语料两大部分。其中的历史语料涵盖了英语演化的三大阶段,即古英语、中古英语和现代英语,各阶段语料规模分别达到了40万词、60万词和55万词。该语料库还对不同历史阶段的语料以100年为时间单位进行了更细致的划分。本研究选取的是该语料库中的古英语和中古英语部分,具体如表1所示。

表1 本研究使用的语料规模及历史阶段划分

综合表1中的数据,本研究使用的语料总规模超过了100万词,时间跨度近八个世纪。由于各历史时期的语料分布不平均,具体分析非常注意研究对象在不同语料中的分布百分比。

3.2 分析对象的选择

本研究分析对象的选择遵循了两个原则。第一,分析的对象应该属于Goldberg所定义的构式类型,即图式型构式。第二,该构式应该在英语中被广泛使用,对英语的演化有普遍的影响。由have引导的使役构式显然符合这两个标准。该构式的意义和形式高度相关,其构式义无法从具体的构成成分中推知。同时,该构式无论在古英语还是在现代英语中都使用频繁,它的出现为英语提供一种重要的表意手段。具体而言,HC语料库古英语部分中所有have 引导的使役用法都是本研究的分析对象。在古英语中have的拼写形式为habban, 第三人称形式hf,过去式为hfde。在HC的历史语料中,这三种形式共出现了682次,其中321次属于“have”的普通用法和无法判明的情况,和本研究无关。换言之,在HC古英语语料中共出现了361次have引导的使役用法,这部分内容构成了本研究的分析对象。在古英语中表示“使役”含义的还包括其他词语,如get、make、cause 甚至是do, 为了约束研究范围,本文只讨论have的情况。曾经有学者将这几个词引导的使役构式进行对比分析,以说明其语法化的程度。本研究认为从使用最为频发的have入手,从历史演变的角度去梳理使役构式的发展脉络,更有利于说明该构式的形成规律。

需要特别说明的是,古英语中habban引导的使役构式并不都是现代英语中严整的 have + NP + complement 结构,而且也不应简单翻译为现代英语中have使役构式。在古英语的演进过程中,该构式有多种表现形式,而且一直在发生变化,如例(1)到(3)所示。

例(1)hisdohtorhenoldebutonhftniedehabban

his daughter he refuse but prison have

‘He has his daughter to be outside of prison.’

例(2)seosweostorhiewoldehabbantohirebysigan

the sister she will have to her ocuppy/employ

‘The sister wanted to have herself employed.’

then have they theirbar/enclosure behold

‘Then they had the pass closed.’

从例(1)到(3)可以看出,古英语的habban引导使役构式中,词语habban 的位置非常灵活,可在NP之后,可在NP之前,也不一定要和NP放在一起。就算habban 和NP以前后顺序出现,也可能以一个介词来间隔。更重要的是,在古英语habban引导的使役构式中,补语成分形式多种多样,其中包括从句、分词、名词、形容词、动词不定式和动词。所有这些选择在HC语料库中都能观察到。本研究的一个重要观察角度就是,带有不同补语的使役构式在出现时序上是否有规律。同时,带有不同补语的使役构式中,habban的语义是否发生了变化也是观察的重点。

3.3 分析方法

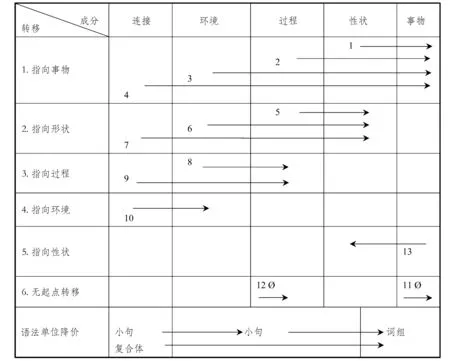

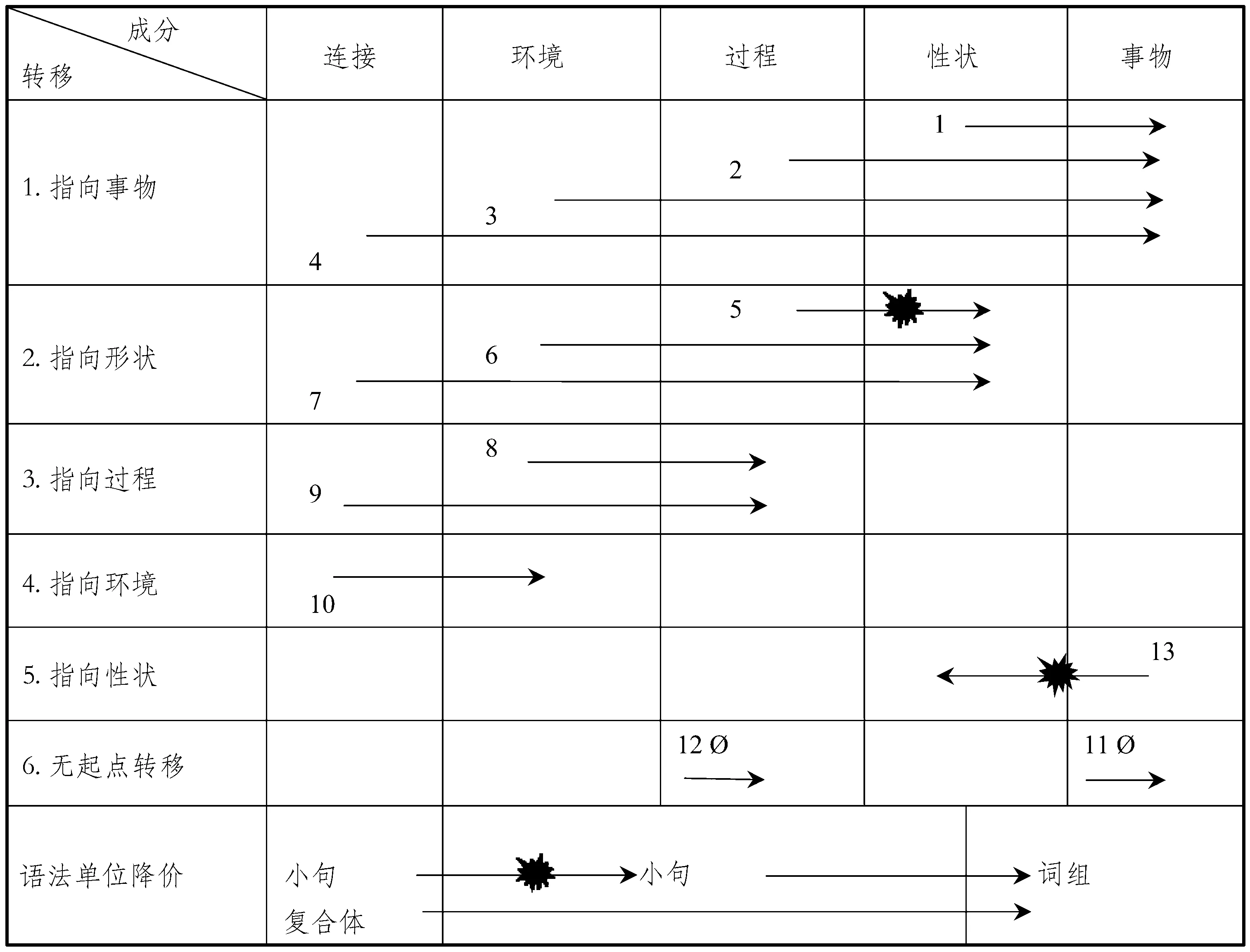

语料分析依据语法隐喻理论分为两个方向,即语法分析和语义分析。每个方向都包括现象的辨识和辨识结果的检验两部分。辨识依据先行确立的识别框架和分类标准进行。本研究首先进行的是语法层的分析,涉及级阶调整和成分转移。语言演进中语法单位的级阶调整分为降阶和升阶两个方向。英语中的降阶现象极为常见,比如将小句复合体压缩为小句,小句压缩为词组。汉语中这类现象也很多。王力先生(1980)把句子降阶为词组(如“人之生也,与忧倶生”)定义为“仂语化”,将词组降阶为词(如“天下、欢喜”)称作“仂语凝固”。吕叔湘先生(1990)也讨论过这类句子转换到词组的现象。升阶现象不是本文讨论的要点,这里不再详述。语法层的成分转移是以“名物化”为最终趋向的。古英语、中古英语和现代英语中的成分转移大行其道。由于其丰富的词尾变化,这一现象表现很容易观察到(如 open-openion, drinc-drincan)。按照语法隐喻理论,成分转移共有13个大的类型,而级阶调整可以分为三类,如表2所示。

表2成分转移与级阶调整

语义层的分析也有两个角度,即语义凝聚和语义汇合。语义凝聚在聚合轴发挥作用,在细致度(delicacy)上提供更多选择。语义汇合创造新的组合方式,提供更多语法空位(Halliday & Matthiessen,1999)。汉语演进中出现的一些常见结构,都起到了语义凝聚或语义汇合的作用。比如,处置式中“把”的介词化就是语义凝聚的表现。而动结构式将动作和其结果两种意义组合在一个动词性结构中(如“五稼填满其中”),则属于语义汇合的情况。英语中have、make、get这一类词的表意范围的收窄也是语义凝聚的表现。而development、nationalization这类词语意义的复杂化则是语义汇合的结果。

4.分析结果与讨论

本节首先分析语料所呈现的habban引导使役构式的整体演变趋势,进而讨论该构式的演变过程中出现了哪些语义和语法层的改变。

4.1 演变趋势

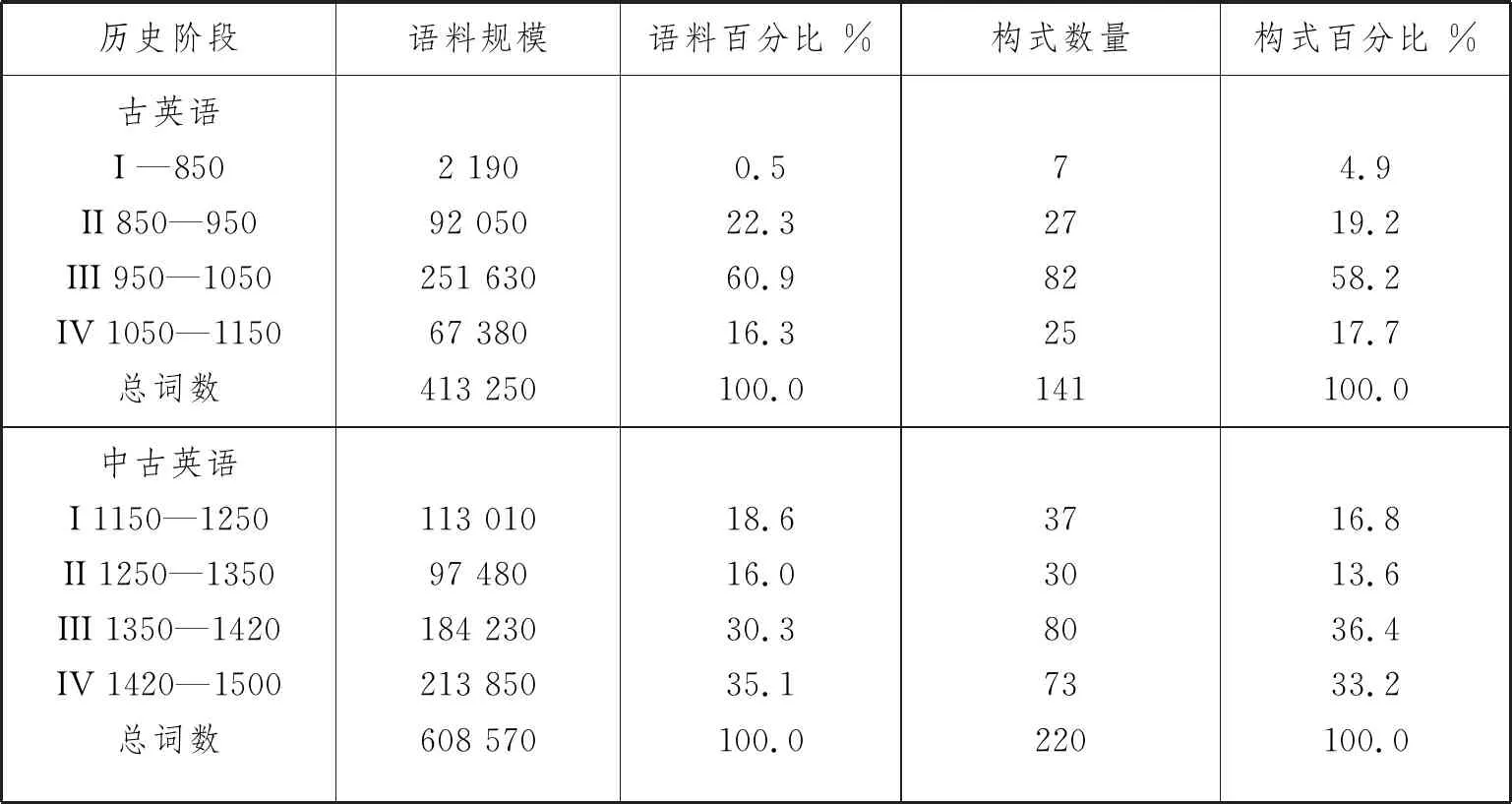

语料分析的结果表明,habban引导使役构式的演变趋势体现在两个方面。首先,在古英语演进的不同阶段,该构式均有分布。HC语料基本上以100年为一个阶段来划分语料。以此为时间跨度,Habban 引导的使役构式分布状态如表3所示:

表3 habban引导使役构式在语料中的整体分布

对比不同时期的语料和构式百分比,我们可以看到habban引导的使役构式在古英语演进过程中并没有数量上的大起大落。不同历史阶段里,该构式的使用频率差别并不大。换言之,该构式并不是在古英语的演进过程中实现了从无到有,而是在不同历史时期被持续和稳定的使用。这种稳定性可能同habban本身丰富的词义有关。在古英语词典中habban的义项通常超过15项,大体上可以分为三类:拥有类(to have、 to possessive、 to hold、 to keep、 to maintain)、操控类(to take、 to put、to place、 to be obliged)和导致类(cause to move/go/take/carry …)。在早期的语料中,这三类词义都能参与使役构式的构建。但是随着时间的推进,第三类语义开始逐渐成为主流。到中古英语的第III(1350—1420)阶段和第IV(1420—1500)阶段,HC语料的构式实例几乎都同第三类语义有关。

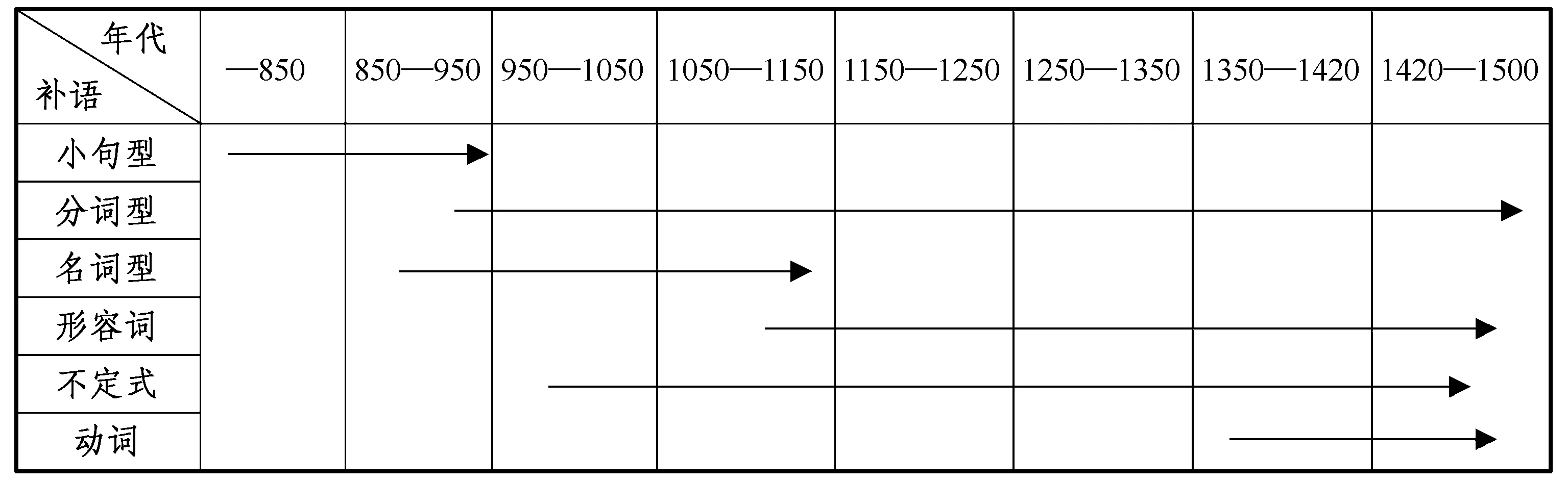

在habban引导的使役构式的演进过程中,另外一个非常重要的变化是补语的形式。前文提到,该构式中的补语有六种形式,即小句、分词、名词、形容词、不定式和动词。不同于该构式在语料中的整体稳定分布状态,各类型补语集中使用的历史阶段有明显不同。表4对该构式中六类补语使用的起始时间进行了标注。

表4不同类型补语的使用时间段

如表4所示,小句型和名词型补语在HC语料中只出现了一段时间,并没有在古英语的演进过程中稳定下来。这两类补语的出现都相对较早,基本在公元950年之前。而且这两类补语通常和habban早期的“拥有”和“操控”有关,如例(4)和(5)所示:

例(4)heohabbanpuptpumeahteongitan

they have you that you might understand

‘They have you understood’ (OE—850)

例(5)mgehabbanpufullagesla

male kinsman/parents/brother have fullness happiness

‘Parents/brothers have you full happiness’ (OE—850)

其他四种补语类型从出现开始就被持续使用,而且大多延续到了现代英语中,比如分词、形容词和动词类型的补语在现代英语中都有广泛应用。比较特殊的是不定式形式的补语,其使用频率逐步降低,到中古英语IV阶段(1420—1500),已经很难见到。下面的构式是在语料中出现较早的实例:

例(6)Hehfdehimtogamene

He have him to play

‘He have him play.’ (OE 950—1050)

相对而言,动词形式的补语在HC语料中出现相当晚,所有的使用都出现在中古英语的IV阶段以后。换言之,不定式补语基本上和动词补语形成了衔接关系。这很可能和中古英语到现代英语的转化过程中英语彻底走向SVO语言有关。HC语料中的动词补语用法和现代英语几乎没有差异,如例(7)所示:

例(7)ifyouwill,youshallhaueWinterjustifieittoyourFace. (OE 1500—1570)

4.2 语义及语法层的改变

相对于整体演化趋势,本研究更关心habban引导的使役构式在接近8个世纪的历史演进中,语义和语法层面有哪些改变,以及这些改变有怎样的互动关系。4.1节对habban词义的变化已经进行了基本的描述。从这种变化不难看出,habban引导使役构式的过程中,语义凝聚的现象非常明显。原本丰富的语义选择逐步集中到第三类语义,其表达细致度大幅度降低。这一语义凝聚过程可以用图1说明:

降低表达细致度对构式的稳定是优化的选择,有利于语言使用者减少选择项,也有利于语言学习者更快地掌握特定构式。现代英语中的have在引导使役构式时,表达细致度已经非常低,其语义已经高度抽象化。借助古英语语料的分析,我们不难发现该趋势一直随着历史进程稳步推进。

图1 habban 的语义凝聚过程

语义汇合的情况在habban引导的使役构式中体现得更为清晰。从表4中我们不难发现,以分词为补语是古英语中使用最为持久的使役构式形式。古英语的变格远比现代英语完备,在使役构式的分词补语中,语义汇合的情况展现得非常清楚,如例(8)所示:

例(8)habbanpatmgen&scearpselepcigean

have that great & sharp hall taken

‘have that great and tall hall taken’ (OE 850—950)

除后缀-an,古英语中还有一部分动词通过加前缀(如ge)的方法来完成分词化。这些前缀和后缀中原有的all collective 或者intensive force 的语义已经和动作语义发生了汇合。语义汇合对于构式的稳定同样是有利的。汇合后的语义能被进一步修饰,在系统中提供了更多的语法空位。

语法层的级阶调整和成分转移,在古英语habban引导的使役构式演化中都能观察到。就级阶而言,该构式的总体趋向是由双小句到单小句的降阶过程。无论是小句还是不定式作为补语,该构式的基本结构都是两个实义动词支撑的双小句结构。而最终稳定下来的分词和动词补语都是单小句结构。比如下面的例(9)和例(10)分别出现古英语的IV阶段(950—1050)和中古英语的II阶段(1150—1250),时间相差超过200年,但表示的语义基本相同。通过对两者的对比分析,我们能明显看到这种双小句到单小句的转变趋势。

从这个实例中,我们也不难看到成分转移的迹象。例(9)中的“事物”成分已经转变为例(10)中的“性状”成分。这种成分转移的趋势在HC语料库的构式实例中表现得非常清楚。基本的规律是,当小句型或不定式补语发生演化时,其总体指向是从“过程”成分到“性状”成分。而名词性的补语发生演化则主要涉及“事物”成分到“属性”成分的转移,如例(9)、(10)所示。3.3节的表2列出了级阶调整和成分转移的所有可能性。利用此表,我们可以很容易的标注出habban引导使役构式在语法层的改变。成分转移主要涉及第5类和第13类,而级阶调整则是从小句复合体到小句的降阶。如表5所标注:

一旦语义层和语法层的改变得以明晰,我们更关心的是两类改变之间如何相互影响,进而形成“不可推知”的构式义。从habban引导的使役构式看,语法层的改变显然先于语义层的改变。古英语不同阶段的各种语法形式都服务于“使役”意义表达这一共同目的。但是有些形式和意义的配对出现较早,比如带小句补语的使役构式,可以称之为“一致式”配对。另外一些则出现较晚,比如带动词补语的使役构式,属于“隐喻”式表达。正如韩礼德和麦蒂森(1999)指出的,语言的演进是“一致式”配对到“隐喻”式的不断推进。 古英语habban引导的使役构式中,语法层的“一致式”表述基本属于双小句结构,而“隐喻”式表述则是单小句结构。这种双小句复合体向单小句结构推进的模式是该构式语法演化的主线。两类成分转移属于这条主线影响下的具体表现。

表5habban使役构式演化中的成分转移和级阶调整

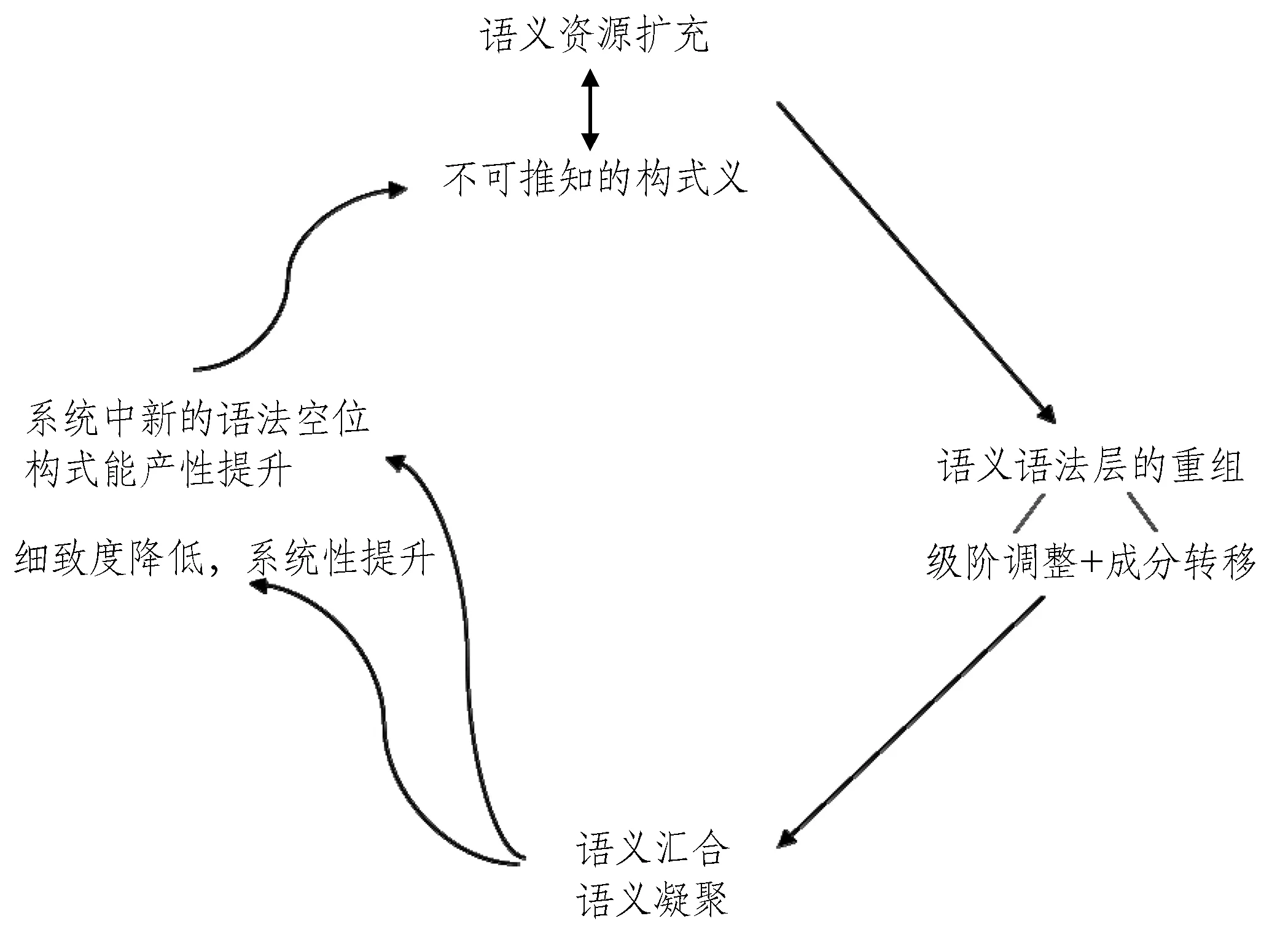

语法层的改变并不是独立的,对语义层有明显的反向作用。最初为表达特定语义而产生的语法形式,会在语义层带来很多新的变化和选择。从babban引导的使役构式的情况看,双小句到单小句的推进伴随着语义汇合和语义凝集。这两个变化使该构式的表达细致度下降,稳定性提升。同时该构式的系统性更强,抽向性更高。这些语义变化都有利于构式的进一步稳定。这也解释了为什么该构式能一直延续到现代英语中。语义层面的变化是不可控的,事实上无规律可言。我们观察到的无非是语言演进的真实过程。但是可以确定的是,只有构式的系统性和稳定性都不断提升,构式才能被持续使用。如果有些形式和意义的配对出现后,系统性和稳定性都更差,就有可能消失在人类历史长河中。更重要的是,稳定的构式会在语言系统中提供更多的可填充语法空位,进而提升构式能产性。由此产生的新的语义其实就是不可推知构式义的根源。基于对habban引导使役构式的讨论,本研究提出构式演化的基本模式,如图2所示:

需要特别说明的是,这里提出的构式演化基本模式不仅针对古英语中的使役构式,作者对古英语和古汉语中另外三类构式的分析也验证了该模式的可靠性。受本文篇幅所限,这里不再详述。

图2 构式演化的基本模式

5.结论

语言演化研究是语言学的根基。如果我们不知道语言从何而来,自然不容易理解当下的语言现象。本研究选择英语中极为常见的have引导使役构式作为研究对象,借助古英语语料探究其演进脉络。以此为基础,本文借助语法隐喻理论分析使役构式的演进规律,并提出了构式研究的基本模式。Have引导使役构式在古英语中的使用即表现出了持续性,也有明显的演进趋势。也许是由于更早期文献的缺乏,have引导的使役构式在古英语中并非从无到有,而是稳定持续的使用。但是该构式的内部结构和成分都在发生着变化。其语法层的总体趋势是从双小句到单小句结构的推进,同时伴随着补语成分指向明确的转移。这些语法层的改变反向催生语义汇合和语义凝聚,使该构式的稳定性和系统性不断得以加强。本研究虽然专注于单个构式的分析,但是依然清楚地呈现了构式演化的基本模式。

相对于上述现象总结,本研究试图提供一些建设性的结论,服务于下一步研究。首先,本文认为构式的演变的基本趋向是在语义汇合和语义凝聚两个方向不断获得加强。其结果是在语言系统中不断增加语义选择点,实现语义资源的扩充。就具体过程而言,构式演化的走向遵循三个基本规律:

(1)降低表达精细度,提高构式能产性。

(2)实现表达系统化,提升构式抽象性。

(3)增加可填充空位,强化构式结构性。

兰盖克(Langacker) (1987) 曾提出人类的五个关键认知能力,即entrenchment、abstraction (schematization)、categorization (comparison)、composition 和association。不难发现,三个规律中的能产性、抽象性和结构性和这些关键认知能力有着密切的关系。构式作为形式与意义的配对,应该在其演化过程中不断体现人类的关键认知能力。因此,本文认为构式演化应遵循上述三个基本规律,凡是符合这些规律的构式演化过程就会比较顺畅,能够形成稳定性较高的表达模式。而不符合这些规律的构式会在语言演进过程中逐步被废弃或替代。