南方方言中成音节鼻音的分布和演变

姜晓芳

(北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

一、 引言

普通话的音节结构为 CGVX(Duanmu, 2008)[1],音节核心为元音,各汉语方言也是如此。常规的音节结构由辅音加元音构成,但也有例外的音节,辅音自成音节,即所谓的“声化韵”(syllabic consonant)。方言中这样的音节主要有[][][][],通常为响音。此外,国外学者将汉语的舌尖元音[ɿ]也视为擦音,描写为[]。除了“擦音论”(Duanmu, 2008)和国内学界普遍认可的“元音论”(薛凤生,1986;Cheng,1966等)[2-3]之外,也有学者认为舌尖元音是通音(Lee-Kim, 2014)[4]。鉴于“舌尖元音”的语音性质有颇多争议,且国内学界一直都描写为元音,本文对成音节辅音的考察将不涉及“舌尖元音”的问题。

成音节辅音之中,一些应答词或叹词在日常口语中常以成音节鼻音的形式表现,如“嗯”[]、“哼”[h],这些词有语用功能而无语素义。官话方言中的成音节辅音多为此类词,而南方方言中除了这一类字外,还有不少以成音节鼻音形式存在的语素,如“五”在上海话(吴语)、屯溪话(徽语)、南昌话(赣语)、梅县话(客家话)、永州话(土话)、广州话(粤语)里皆为[],表女性亲属义的“姆妈”一词中的“姆”在苏州话(吴语)、婺源话(徽语)、南昌话、长沙话(新湘语)、双峰话(老湘语)中皆为[]。本文所考察的声化韵为有语素义的成音节辅音,叹词或应答词将不纳入讨论范围之内。此外,成音节辅音包括鼻音和边音,本文主要关注成音节鼻音部分,成音节边音容另文再述。

以往有关成音节鼻音的研究已有不少,包括郑晓峰(2001)、谢栋元(2002)、沈钟伟(2007)、杨慧君(2017)等[5-8],但各文的侧重点有所不同。郑晓峰(2001)极为详细地列述了各成音节鼻音的方言地理分布和音变规律。谢栋元(2002)则从各成音节鼻音所辖的字和在几个大方言区的分布、产生原因和时间进行了简要描述。沈钟伟(2007)主要探讨了成音节鼻音的历史来源及音变规律,并以成音节鼻音的同言线分布来论证其为一项存古特征。杨慧君(2017)则是借助“汉语方言地图集数据库”,对近40个有成音节鼻音语音形式的字进行了

二、 成音节鼻音的类型和地理分布

一个成音节鼻音所辖的多数字都来自一个或几个相同的历史音类,如“耳、二、儿”[]皆来自止开三日母,但也有一些成音节鼻音并不按照音类演变而与特定词汇的演变有关,如“尾”。盛益民(2017)[12]认为成音节鼻音可以分为字音型和词汇型两类,前者按照字音演变规律变化,后者是词汇内部的零散音变。本文也认同这种分类,将两类字放在一起讨论不利于演变规律的归纳和成因的探索。然而有个别字为字音型和词汇型两可,如作为代词的“尔”,在吴语和徽语中属于字音型,但在湘语和赣语中属于词汇型(止开三日母只有这一字读成音节鼻音)。人称代词“我”同样如此,在吴语中为字音型,在湘语中为词汇型。

下面我们将成音节鼻音分为字音型和词汇型两类进行讨论。

(一)词汇型

1.亲属称谓

“姆”字的本字是否为“母”尚未有定论,因而暂时将之与“母”区别看待。沈钟伟(2007)[7]认为这些亲属称谓词中的成音节鼻音成分由后字声母扩展而来,江蓝生(2007)[13]也认为[][]是分音裂变所产生的音节羡余成分,由后字声母衍生而来,但不承载整个词的意义。两篇文章中,作者提出了观点却没有提供任何佐证。盛益民(2017)[12]在文中的小注里提到陶寰、陈忠敏两位教授私下的观点是“姆妈、嗯奶”源自妈妈、奶奶的重叠形式,前字变为成音节鼻音。陈忠敏(2003、2016)[14-15]将“姆妈”写为“母妈”,认为其演变与[i][ŋu]变为[][]的原理一样。“姆妈、嗯奶”情况较为复杂,两种观点皆有其合理性,但我们更偏向认同后一观点。首先,汉语史上分音裂变并不常见,所谓裂变产生的音节羡余成分或许另有本字,只是由于其音节形式过于简单而难以察觉,例如江蓝生(2007)所举的例子中,苏州话的人称代词“唔倷”[nE],前字实为“尔”(史濛辉,2015;陈忠敏,1999、2016)[16-17,15]。再者,汉语史上,单音节词在双音节化的过程中,亲属称谓词进行重叠是一种极为常见的词法方式,吴语的“妈妈”“奶奶”等女性长辈亲属称谓同样有可能采用了这种词法方式,只是前一音节如何由[ma] [na]变为成音节鼻音尚无从考证。至于表示“父亲或母亲的姐妹”的“嗯娘”[iaŋ],除了来自重叠式外,也有一种可能是由“姨娘”[iiaŋ]演变而来:前字“姨”[i]受后字声母逆同化的影响而产生鼻音声母,再经由i>演变为成音节鼻音。这一演变过程可参照“芋艿”的演变(见下文)。

2.人称代词

吴语不少方言的第一、第二人称代词虽然现今不再以成音节鼻音的形式存在,但却是成音节鼻音与“侬”字合音的结果。以苏州话为例,第一人称代词单数[ŋəu]为“我侬”的合音: ŋ+ nəu > ŋət;第二人称代词单数[nE]为“尔侬”的合音:+nE>nE。与此相类,常熟的“你”[ŋŋ]、上海的“你”[nuŋ]均为“尔侬”的合音。吴语人称代词的成音节鼻音方言点分布数量的统计,并阐释了成音节鼻音产生的动因。此外,还有一些对单点方言里成音节鼻音的描写和研究,如黄雪贞(1984)、杨茂荣(2001)、朱蕾(2011)、盛益民(2017)等。[9-12]

本文将结合前人的研究,归纳成音节鼻音的类型和地理分布,进一步探讨成音节鼻音的音类来源和演变规律,并从发音音系学(Articulatory Phonology)和声学的角度来讨论其演变机制。是较早的一个读音层次(陈忠敏,1999、2016)[17,15]。

湘语和土话的文献资料通常将第二人称代词写作“你”,但本字应当为“尔”。陈忠敏(1999、2016)[17,15]指出“尔”“你”二字为古今字,“尔”的口语读音演变滞后,脱离止摄日母演变后的主流读音,因而以“你”字代表。

3.指示代词

4.否定词

成音节鼻音形式的否定词普遍存在于东南各方言中,客家话、粤语的一般否定词“唔”为[],闽东话的“伓”为[//](发音部位按后字声母的发音部位而定)、闽南语为[],部分赣语和湘语中表示“不”的词为[],吴语的否定语素“呒”为[]/[]。各方言否定词的用法并不相同,大致都相当于普通话的“不”(除吴语外),但功能上也有不大不小的差异。

闽东的“伓”从不单说,只出现在动词之前,在与被否定的词组成的连读单位中以成音节鼻音的形式出现,其具体发音部位取决于后续音节声母的发音部位,例如:福州话里“伓爬”[(p-)ma]、“伓写”[(s-)nia]、“伓去”[()ŋɔ](陈泽平,1998)[19]。

吴语的“呒”通常不能单用,常与“不、没、有、得”组成否定词表示“没有”,出现在名词前表示不存在,出现在动词、形容词前表示动作尚未发生或状态尚未完成。“呒”的发音部位在不同方言里有所不同,如上海为“呒没”[mə],崇明话为“呒得/呒处/呒宁”[tə][/ʦɿ][/in]。此外,温州话里有表示“不”的否定词读为[][/],如“唔要紧”(游汝杰,2004)[20]。“呒”的本字极可能为“无”,其演变过程见下文。

赣语和湘语只有部分方言表示“不”的否定词为成音节鼻音“唔”[],其他方言皆为“不”的语音形式。有[]形式否定词的方言主要有赣语茶陵、永新(李如龙、张双庆,1992)[21]、高安、上高、万载、东乡、黎川、萍乡、莲花、泰和(刘纶鑫,1999)[22]、丰城方言以及湘语邵阳、祁阳、新化方言等。

5.其他

个别成音节鼻音组成的词只出现在某一个或几个方言中,如绍兴话的“茎地下茎恒~心荫~浸头冷䐥~~,屎,儿语”的口语音皆为[](王福堂,2008)[23],这些词读为成音节鼻音并不出现在其他吴语方言中。表示今天的“今[]朝”一词只出现在苏州话、崇明话、绍兴话中,表示婴儿的“[]伢[ŋo]”只出现在宁波、余姚、慈溪方言中。这类词的地理分布范围较为有限,不便一一细论。这里要讨论的是“芋、尾、人”等字。

“芋艿芋头”[na]在北部吴语里的分布范围较广,方言点有湖州(双林)、杭州(“奶”为[nE])、宁波、余姚(钱乃荣,1992)[24]、余杭(临平)、萧山、富阳、鄞县、慈溪、舟山、奉化等。北部吴语其他方言里“芋艿”多数都读为[y na],可以推测,“芋”字由[y]变为[]当是受到了后字声母的逆同化影响而产生了鼻音声母,再由NV结构变为成音节鼻音:y >y >。盛益民、李旭平(2018:83)[25]同样认为[]由[*ny]或[*nu]演变而来。音变中间阶段的过渡音[y]尚存于现今方言中,如嵊县(太平)方言的“芋艿”为[y na],萧山方言里[y na]/[nu na]/[na]三种说法并存。

“尾”的成音节鼻音读法出现在余杭(临平)、富阳、义乌、兰溪、温州、金华、汤溪、浦江、东阳、磬安、永嘉、武义、永康等吴方言中,其发音部位在各方言里也有所不同,读[][][]的皆有。“尾”在绝大多数吴语里都有文白两读,白读[mi]或[i],文读[vi]或[ue]。由于口语中常出现“尾巴”一词,“巴”字同样为唇音声母,“尾”的韵母在白读鼻音声母和后字声母的夹击下被掩蔽(见下文),从而由[mi]/[i]变为[]/[],之后或许发生了鼻音发音部位的转移。

“人”的成音节鼻音读法主要集中在湖南地区的方言里:读为[]的分布在新化、安仁湘语,读为[]的分布在江永、东安、道县寿雁、永州岚山角、宁远地区的土话和沅陵麻溪铺、泸溪白沙、古丈高峰、溆浦木溪、南山蕨枝坪、巡头乡等乡话中。湘语新化、安仁方言的臻开三舒声日母字分别读为[ən][ien]。从声母看,这都是文读音。参照衡山、双峰、涟源等方言的文白异读,新化、安仁方言的臻开三舒声日母字早期当为[*ien]。江永土话的臻开三阳声韵日母字白读为[ie](忍韧认);沅陵麻溪铺乡话的臻开三舒声日母字读为[i](认)。这些音正好构成演变链:安仁方言的[*ien]脱落鼻尾后便是江永土话的[ie],主元音[e]进一步高化则是沅陵麻溪铺乡话的[i],而i>的演变顺理成章,乡话中鼻音的发音部位还发生转移变为[]。简言之,土话和乡话的成音节鼻音演变过程为:*ien>ie > (i>)>①之所以将“人”放在词汇型讨论是因为考虑到两个因素:一是此段提到的方言中,臻开三阳声韵整个音类只有此一字读为成音节鼻音;二是这些方言中其他来自阳声韵的成音节鼻音(如“安、黄”等)皆由鼻音韵尾演变而来,但土话和乡话中深臻摄阳声韵的鼻音韵尾早已脱落,“人”读[]/[]不可能来自鼻音韵尾,区别于其他读成音节鼻音的阳声韵字。由此看,“人”读成音节鼻音更像特例,而非字音型的条件音变。

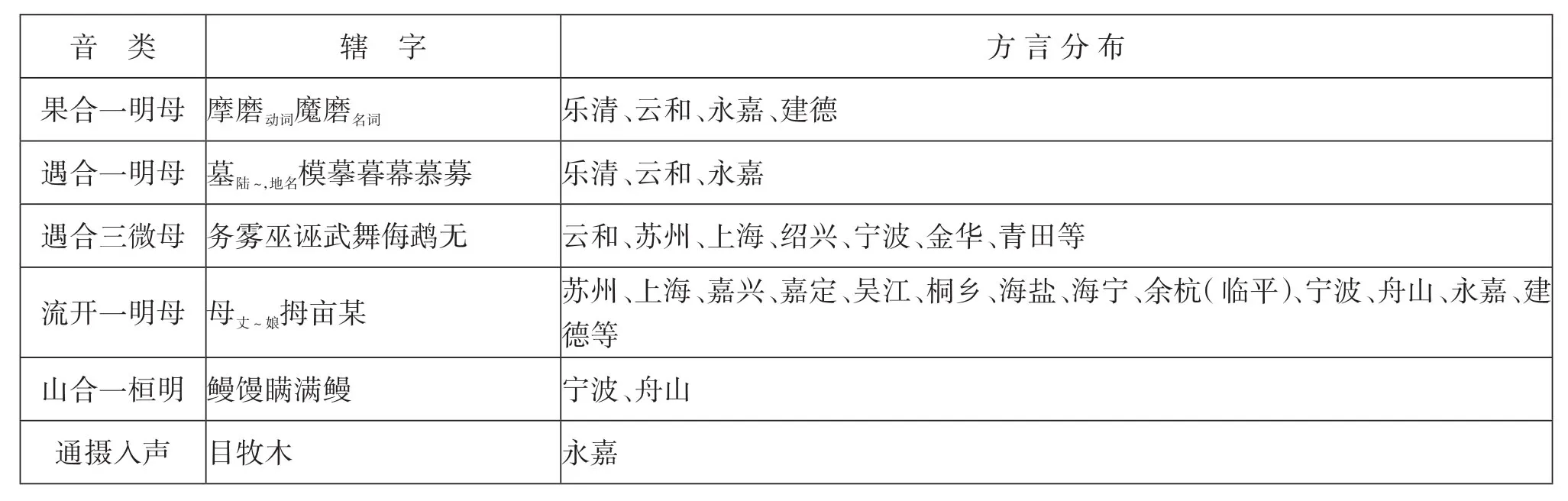

表1 []所辖字包含的音类

表1 []所辖字包含的音类

方 言 分 布果合一明母 摩磨动词魔磨名词 乐清、云和、永嘉、建德遇合一明母 墓陆~,地名模摹暮幕慕募 乐清、云和、永嘉遇合三微母 务雾巫诬武舞侮鹉无 云和、苏州、上海、绍兴、宁波、金华、青田等流开一明母 母丈~娘拇亩某 苏州、上海、嘉兴、嘉定、吴江、桐乡、海盐、海宁、余杭(临平)、宁波、舟山、永嘉、建德等山合一桓明 鳗馒瞒满鳗 宁波、舟山通摄入声 目牧木 永嘉音 类 辖 字

(二)字音型

由于鼻音既可以做声母,也可以出现在韵尾,因而成音节鼻音可以来自原音节的声母部分,也可以来自韵尾部分。从[][][]所辖字的历史音类来看,[]主要来自音节的声母,[][]则既有来自声母的,也有来自韵尾的。

吴语中微母白读与明母一样为双唇音,而果摄、遇摄和流摄帮非组字的韵母(在表1所列方言中)皆为[u](或为[u]进一步演化的结果,如苏州[əu]),因而表1中果摄、遇摄、流摄字的音值变为[]的演变过程为: mu>。“无”字在云和方言的读音来自“南无阿弥陀佛”,而在苏州、上海、宁波、金华等大部分吴语里都来自表“没有”的否定语素“无”。

通摄入声帮组字的韵母在永嘉方言中为[uo],而来母字的韵母则为[o],可以推测[uo]当是[o]在双唇声母后增生合口介音而来。与永嘉相邻的温州方言中,通摄入声明母字的韵母在老派中为[u],在中青年中读为[o](郑张尚芳,2008)[26],因此永嘉方言通摄入声字的[o]极有可能是从[u]低化而来,它变为成音节鼻音的过程与阴声韵字相同,都是由[mu]变为[]。

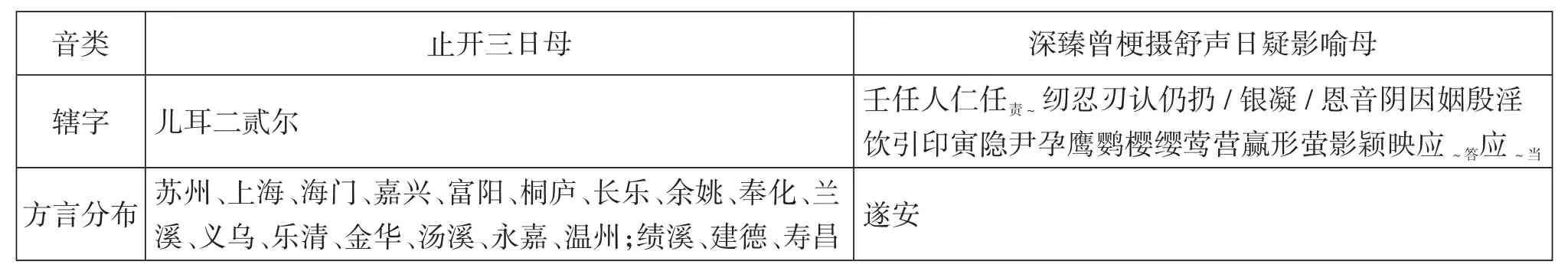

表2 []所辖字包含的音类

表2 []所辖字包含的音类

?

遇合一疑母字演变的起点音值当为[ŋu]。果摄见晓组的韵母在表3所列的吴语方言中与遇合一进行了归并,疑母字原本的读音同样为[ŋu],因而果合一、遇合一疑母字变为成音节鼻音的过程为:ŋu>。

遇合三在吴语和客家话中皆有文白层次,“鱼虞有别”为白读,“鱼虞无别”为文读。鉴于鱼韵和虞韵疑母字皆有读为成音节鼻音的(云和、永嘉、上杭、武平平川方言),疑母字[]的读法当属于晚期的外来层次。陈忠敏(2003)[14]、郑晓峰(2001)[5]认为“鱼”的[]来自 *[ŋi],因此遇合三疑母字的演变过程当为:ŋ i>。泥(娘)母的“女”字经历了与疑母字相同的演变。虽然“女”读为成音节鼻音只见于梅县及其周边地区(梅县、清溪、揭西、上杭、武平、永定方言)和粤西的一些客家话(化州新安、廉江石角、廉江青平方言)中,但“女”读为[]的方言里“鱼”或鱼韵疑母其他字也读为[],其分布方言是“鱼”分布方言的子集。并且,梅县周边及粤西“女”不读为[]的客家话(翁源、连南、河源、信宜思贺、信宜钱排、高州新垌、电白沙琅方言)里,“女”与“鱼”亦是同音([ŋy]/[y]/[i])。由此推测,“女”当是在与疑母字同音后随之一起演变,变为成音节鼻音:i> ŋ i>

表3 []所辖字包含的音类①表中所列字在个别方言中为齿龈音[],而非软腭鼻音[]。这些字包括遂安方言的通摄“红洪翁”,新化和安仁方言的“人”,以及衡山方言宕合三的字。之所以将之列在此表是因为从来源看,这些字最初为[];再者,音类相同的字放在一起也便于讨论。

表3 []所辖字包含的音类①表中所列字在个别方言中为齿龈音[],而非软腭鼻音[]。这些字包括遂安方言的通摄“红洪翁”,新化和安仁方言的“人”,以及衡山方言宕合三的字。之所以将之列在此表是因为从来源看,这些字最初为[];再者,音类相同的字放在一起也便于讨论。

?

表4 湘西乡话中咸山开一、山开二、山合一舒声影晓匣母的字音对照

止开三疑母字原本的读音当为[ŋ i],其演变过程同样为:ŋ i>。

咸山摄一等、山开二舒声中的成音节鼻音不是来自声母而是来自韵尾或鼻化韵。理由如下:一方面,从声母上看,乡话中影母字只有在个别洪音字前带[ŋ]声母,多数洪音字和细音字皆为零声母;疑母字只在开口呼中为[ŋ]声母,合口呼中为零声母;匣母字大部分为喉擦音声母,少数为零声母(郑焱霞,2010)[27]。个别匣母字如“旱苋”在渭溪、高峰中带有[ŋ]声母(见表4),这是[]去成音节化的结果①[]进一步演变的结果便是[ŋoŋ],即发生去成音节鼻音化 > ŋoŋ。(盛益民,2017)[12],而非增生了鼻音声母,其早期阶段的读音当为零声母。另一方面,从韵母上看,咸山摄一等舒声见晓组、影组和山开二舒声见晓组字的主要韵母为RN/(“安、鼾”,见表4),且沅陵麻溪铺乡话中读[]的“旱碗”字分别对应城步蕨枝坪乡话的[hoŋ]和[oŋ],兼之匣母字白读为零声母(郑焱霞,2010)[27],因此“暗按旱汗碗”等字的演变过程当为:oŋ(>)>。

通摄舒声字的分布范围较广,包括吴语、徽语(遂安)、赣语和湘语,但各方言读[]的字数多少并不相同:徽语遂安方言只有“红洪翁塕”四字,吴语主要为见组、匣母和影母字,湘语主要为匣母、影母和非组字,赣语则是非组、见组、匣母、影母和透母字②黎川、南城方言里透母读同晓母,即;余干方言里非敷奉母读同晓母,即 f>h /_u,因而实际从音值上看,只有[]三个声母与成音节鼻音[]相拼。。富阳、庆元、广丰、天台、台州等吴方言中通合一舒声字的主要韵母为[oŋ]/[uŋ],赣语黎川、南城、余干方言里通合一舒声的主要韵母为[uŋ],湘语益阳方言里通合一舒声字的主要韵母为[ən],徽语遂安方言里通摄舒声的主要韵母为[ən]③个别字的韵母为[om]如“甕”[om]。徽语里中古的*-H韵尾早已脱落,现今的-H尾是后起的,当为-N受主元音唇化作用的结果。。[oŋ]和[ən]皆由[uŋ]演变而来,主元音[u]低化则为[o ŋ],进一步去圆唇化则为[əŋ],之后鼻音发音部位转移则为[ən]:uŋ>oŋ>əŋ>ən,因而表3所列通摄东韵字变为[]有一个共同的演变起点[uŋ]:uŋ >(>)④括号内的部分发生在徽语遂安方言和湘语益阳方言里。。

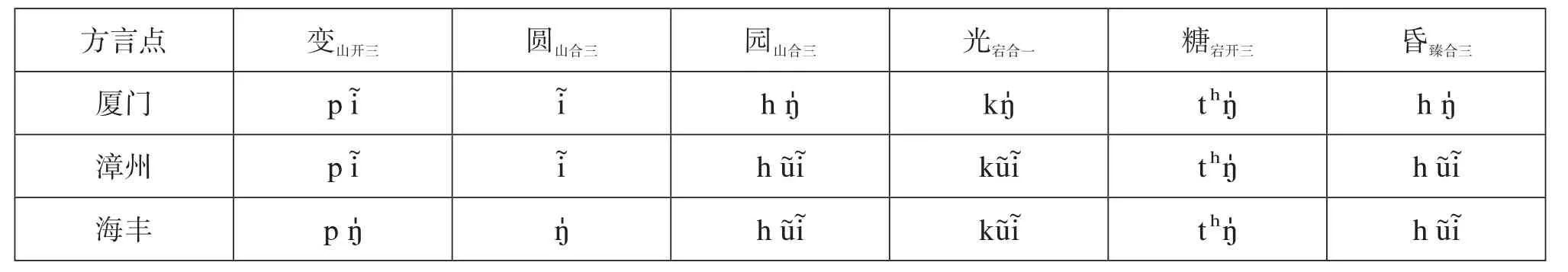

表5 山摄、宕摄、臻摄阳声韵韵母的方言对应

闽南话里的成音节鼻音来自鼻化元音。张光宇(2009)[28]通过平行比较厦门、漳州、文昌、绩溪四方言中宕摄一三等的舒声与入声的韵母论证了>。林晴(2013)[29]也从各地闽南话中山摄、臻摄、宕摄阳声韵之间的对应论证了鼻化韵变为成音节鼻音的情况:阳声韵开口的音值变化为>,阳声韵合口的音值变化为>。此外,高元音[][]同样也能变为[]。如表5所见,厦门话咸山摄三四等阳声韵的韵母[]整齐对应海丰话同一音类的韵母[],厦门话的宕摄内,一等的[]对应三等的[],说明[][]同样是[]的变体(张光宇,2011)[30]。总而言之,闽南话[]的演变可概括为:>(V 包括 o/u/i/ui)。

乡话中宕江摄舒声字白读层的韵母为[oŋ]/[i oŋ](郑焱霞,2010)[27],与咸山摄一等舒声字合流,而咸山摄一等舒声匣母、影母的部分字发生了成音节化的演变,因而“黄王”与咸山摄的“碗旱”等字一样,经历了oŋ>的演变。

最后一个要讨论的音类是深臻通摄入声明、日母字。“木入日”三字只在乡话里读为[],其结构来源显然是鼻音声母。深臻开三入声的精见组字韵母在湘西各乡话里主要为[i],因而日母字原本当读为[i],其后变为[]的过程有两种可能:先转移发音部位,后成音节化(syllabization),或者先成音节化再转移鼻音发音部位:i> ŋi()>()①沅陵麻溪铺乡话仍保留喉塞尾,其余辰溪、古丈、溆浦等地的乡话无喉塞尾(参见杨蔚《湘西乡话语音研究》,广东人民出版社,2010版)。或者i>()>()。通摄入声字的韵母为[ u]或[əu]一类的音([əu]由[u]演变而来),“木”字发生音变的起点当是[mu],变为[]的过程同样有两种可能:mu>ŋu() >()或者mu>()>()。

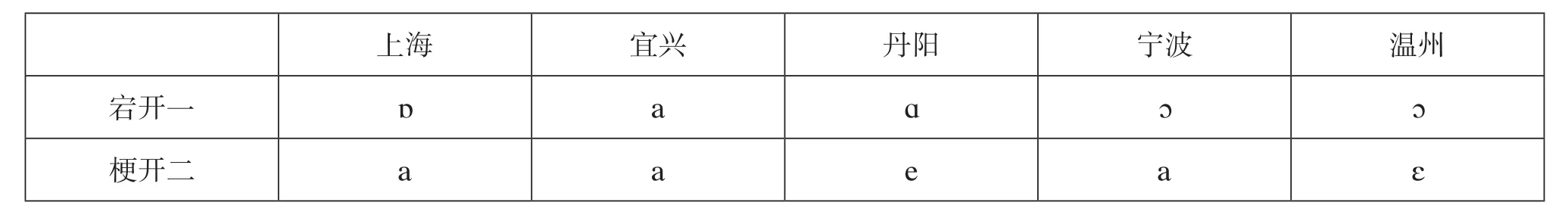

表6 宕开一、梗开二主元音的对比

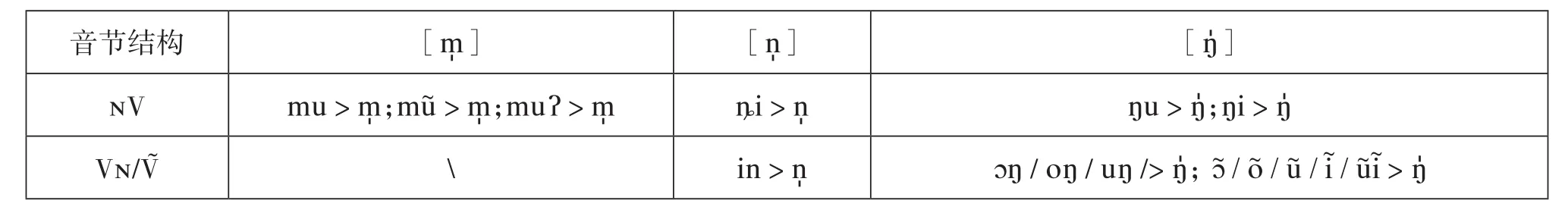

表7 成音节鼻音演变规律的汇总

综上而言,字音型的成音节鼻音,其形成条件可以归纳为:①鼻音声母与高元音相拼;②前高元音与舌尖鼻音韵尾相拼,圆唇后元音与舌根鼻音韵尾相拼;③鼻化元音成音节化(见表7)。郑晓峰(2001)[5]对音变规律的总结只构建了[* mu]/[* ni]/[*ŋu]/[*ŋi]的演变;而沈钟伟(2007)[7]同样提及了前三个音节,但鱼韵字的来源拟为[* ŋ ɯ]而非/[*ŋi],同时也遗漏了止摄疑母字[*ŋi]的变化。两文都忽视了鼻化元音成音节化的可能性,而显然这一点在闽南话中较为常见。

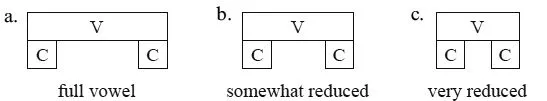

三、 成音节鼻音的演变机制

关于成音节鼻音的形成原因,王力(1985/2010)[34]提到“[ŋ]与[u]的发音部位相同,[ŋ]受[u]的影响,于是元音化了,同时元音[u]脱落”。谢栋元(2002)[6]认为“鼻辅音[m][n] [ŋ]具有元音的某些性质”,是辅音中的“久音”,同时又是响音,“具有和元音相同的共振峰,这种共鸣作用使它的强度不亚于元音。因此在音节中它就有可能取得强势而使韵母弱化,甚至脱落,最终自成音节”。杨慧君(2017)[8]持类似的音段脱落的观点,“音节内部会因为同化或异化的现象导致其他音素脱落,只留下鼻边音”。但这一观点的问题在于,元音脱落而将韵核位置让位于鼻音,这显然违背响度等级原则(Sonority Sequence Principle)。响度等级为:元音>流音>鼻音>擦音>塞音。音节结构上,越靠近韵核(nucleu)位置,响度逐渐增加。无论是NV还是VN,都符合这一等级顺序。在韵核的选择上,响度等级最高的元音和位于等级中间的鼻音,显然前者更为合理。因而我们认为,鼻音的成音节化并不是因为同一音节内元音的脱落,而是在于CN和VN结构中元音的特征被相邻的鼻音所掩蔽(eclipsed)。

图 1 音节压缩(Coleman, 2001)

Coleman(2001)[35]认为成音节辅音的形成是由音节压缩(syllable compression)引起的。辅音比元音的发音时间更短,音节的压缩会大大缩短元音的时长,从而使辅音能够将元音遮掩住(见图1)。Piñeros(2005)[36]提出了音节融合说(syllable coalescence):CV/VC组合变为的一个必要条件是与另一个辅音相邻,这个辅音可以不是同音节内的②这并非是假设,Pieros(2005)在文中提及,成音节辅音形成所需的结构制约已由Mohanan(参见Mohanan K P·On syllabicity. MIT Working Papers in Linguistics, 1979(1) :182-194 证实。(C [CV/VC]σC、V[CV/VC]σC、C [CV/VC]σ#、#[CV/VC]σC、C[CV/VC]σV),而在符合这一条件的组合中,元音可以融入同音节内的辅音中变为,即(C1V2)σC3> C1,2C3;C1(V2C3)σ>C1C2,3; (V1C2)σC3> C1,2C3; C1(C2V3)σ>C1C2,3(见图2)。

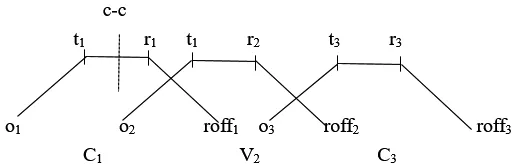

图2 音节融合

发音音系学(Articulatory Phonology) 认为,言语是由口腔中主动发音器官(articulator)形成的多个音姿(Gesture)动态协同而成,各个音姿之间是连续的、重叠的,音节相当于音姿的组合模式(Browman&Goldstein, 1986、1990)[37-38]。音姿的整个发生过程可以用发音起始(Onset)、发音目标(Target)、C-Center、发音动作解除(release)、发音结束(release offset)几个标记点来表示(Gafos, 2002)[39],如图3所示。Piñeros的元辅音融合说可以以发音音系学(Articulatory Phonology)进行解释。举例而言,CVC组合中,元音音姿的发音起始点出现在辅音C1的发音动作解除之前,发音动作的解除又在C2的发音起始段之后,元音的音姿有很大一部分与C1的音姿重叠(见图4),体现出来便是元音的音姿被相邻的辅音所掩蔽,与辅音融合。

图3 音姿产生过程中的各项标记

图4 CV-C的音姿重叠

汉语南方方言的成音节鼻音虽然有不少来自单音节NV/VN结构,但在连续语流中,单音节字往往会与其他字组成双音节词或词组,从而达到与辅音相邻的结构要求:双音节或多音节结构中,的前面或后面总会有另一个辅音(或)。具体而言,在假定零声母音节实际上带有[/j/w/ɥ]声母的情况下,VN音节便是CVN,而NV在与前后音节组合成词或词组时([NV]CVX、CVC[NV]①除了[NV]CVX、CVC[NV]两种组合外,还有CVV[NV]σ组合未列,这是因为在更高的韵律层级上,CVV[NV]σ仍有可能与另一音节组合成CVV[NV]σCVX,从而达到NVC的结构要求。),前面或后面总会有一个辅音存在,从而满足N与辅音相邻的条件。与辅音相邻的可以是NV的元音,也可以是鼻音。这种CCV或VCC变的例子也存在于世界上其他语言中,如传统新墨西哥西班牙语(Traditional New Mexico Spanish)里,/un pero/ >[]dog’; /un dedal/ > [.de.ðál]nimble’ (Pieros, 2005)[36]。

无论是音节压缩说还是音节融合说,元音始终不曾脱落,这就能够为成音节辅音占据音节核的位置而不违背响度等级原则提供解释的空间,也能解释成音节辅音作为音节核时与元音作韵核具有的相同之处:两者都能够承载重音或声调,承担作为整个音节发音基石的功能,这是辅音位于音节边缘位置时所不具备的(Pieros, 2005:18-19)[36]。此外,汉语方言中有成音节鼻音增生元音变为鼻尾韵的现象:>o ŋ(泸溪八什坪、渭溪乡话;粤语肇庆、新兴);> əŋ(吴语绍兴、泾县厚岸,见盛益民2017)[12]。这可以解释为被成音节鼻音所掩藏的元音重见天日,从而作为成音节鼻音中包含元音的一项佐证。

此外,从声学上而言,在发高元音时软腭虽然关闭,但鼻腔中仍有振动,会产生“颤噪效应(Microphonic effect)”,这在 F1 低的元音中尤为明显(Ohala, 1991)[40]。再者,高元音和鼻音的 F1值很接近,前者在300Hz左右,后者在407Hz左右(Johnson,2003)[41],这都使得高元音在听感上接近鼻音。而鼻音声母与发音部位相同或相近的元音组合([mu][ŋu][in]等),变为成音节鼻音更为普遍的原因在于,不同发音部位的鼻音在鼻腔的共鸣频率都是一样的,共振峰的频率取决于口腔收紧点到声门的距离(Johnson,2003)[41]。齿龈部位的元音更容易被听成齿龈鼻音,软腭部位的元音也易被听成软腭鼻音。至于鼻化韵,高元音易感知为鼻音,加上鼻化成分造成鼻腔的共鸣,听感上与鼻音相混也是顺理成章的事。

四、 余论

从本文的讨论可以看出,鼻音与元音的关系十分微妙,两者常常具有相互转化的关系:鼻音和元音的组合能发生成音节化(NV>),无尾韵的元音后会增生鼻尾(C)V >(C)VN(袁丹,2014)[43],成音节鼻音也能增生元音变为鼻尾韵>VN(盛益民,2017;林晴,2013)[12,29]。

附录

本文的方言语料如无特别标明,则主要来自以下材料。

吴语:上海《上海市区方言志》;嘉定《嘉定方言志》;崇明《崇明方言研究》;常熟《江苏常熟方言同音字汇》;常州《江苏省志·方言志》;苏州《苏州话音档》;温州《温州话音档》;杭州《杭州话音档》;无锡《无锡方言研究》;江阴《江阴方言新探》;宜兴《宜兴方言同音字汇》;吴江《吴江方言语音研究》;启东《启东县志·方言》;海门《海门方言研究》;嘉兴《嘉兴同音字汇》;嘉善《嘉善方言音系》;桐乡《桐乡方言志》;海盐《海盐方言志》;海宁《海宁方言志》;萧山《萧山方言研究》;绍兴《绍兴方言同音字汇》;富阳《富阳方言研究》;桐庐《桐庐方言志》;长乐《长乐话音系》;宁波《宁波市志·方言》;鄞县《鄞县方言同音字汇》;慈溪《慈溪县志·方言》;余姚《余姚方言志》;舟山《舟山方言研究》;奉化《奉化方言同音字汇》;天台《天台方言研究》;台州《浙江台州路桥方言同音字汇》;兰溪《浙江兰溪方言音系》;义乌《义乌方言研究》;乐清《浙江乐清方言音系》;临海《浙江临海方言音系》;金华、汤溪、浦江、东阳、磬安、永康、武义《吴语婺州方言研究》;庆元《浙江庆元方言音系》;广丰《江西广丰方言音系》;云和《浙江云和方言音系》;温岭《温岭方言研究》;永嘉《永嘉县志·方言》

徽语:祁门《安徽黄山祁门大坦话同音字汇》;黟县《黟县宏村方言》;休宁《休宁(溪口)方言研究》;歙县《安徽歙县大谷运方言》;黄山《安徽黄山汤口方言》;绩溪、屯溪、婺源《徽州方言研究》;淳安、遂安、建德、寿昌《严州方言研究》;浮梁《江西浮梁旧城村方言同音字汇》

湘语:长沙《长沙方言研究》;湘潭《湘潭方言同音字汇》;双峰、娄底《湘方言语音研究》;邵阳《邵阳方言研究》;益阳《湖南益阳方言同音字汇》;汨罗《湖南汨罗长乐方言音系》;湘乡《湘乡方言语音研究》;涟源《涟源方言研究》;祁阳《祁阳方言研究》;浏阳《浏阳方言研究》;新化《新化方言研究》;衡山《衡山方言研究》;安仁《安仁方言》

赣语:南昌《南昌方言同音字汇》;丰城《丰城方言同音字汇》;南城《南城方言的语音系统》;余干《余干方言同音字汇》;安义《安义方言同音字汇》;宿松《安徽宿松方言同音字汇》;新余《江西新余赣方言音系》;黎川《黎川方言研究》

客家话:梅县《梅县话音档》;泰兴《泰兴客家话研究》;上杭《上杭县志·方言》;武平《武平方言研究》;永定《永定县志·方言》;永定(下洋)《福建永定(下洋)方语音构造的特点》;清溪、揭西、翁源、连南、河源《客赣方言调查报告》;信宜思贺、信宜钱排、高州新垌、电白沙琅、化州新安、廉江石角、廉江青平《粤西客家方言调查报告》

土话和乡话:江永《江永方言研究》;东安《东安土话研究》;宜章《宜章土话研究》;乐昌《乐昌土话研究》;道县(寿雁)《湖南道县寿雁平话音系》;永州《湖南永州岚山角土话音系》;蓝山《湘南蓝山县太平土话音系》;宁远《宁远平话研究》;沅陵麻溪铺、古丈高峰、泸溪白沙、泸溪八什坪、渭溪、溆浦木溪《湘西乡话语音研究》;城步蕨枝坪、巡头乡《湘桂边界南山乡话研究》

闽南话:厦门《厦门方言同音字汇》;漳州《漳州方言同音字汇》;海丰《海丰方言》

粤语:广州、澳门、从化、增城、东莞《珠江三角洲字音对照》

——以浙江地区为例