人血白蛋白在综合医院的应用状况及药学干预效果调查分析

石春勤 陈荧 张小妹 李秀华

人血白蛋白主要用于血容扩张不足引起的急性病症及监护患者, 可消除水肿、排除有毒物质。适应证为:失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿、脑损伤引起的颅内压增高;肝硬化及肾病引起的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于烧伤的辅助治疗、心肺分流术、血液透析辅助治疗及成人呼吸窘迫综合征[1-3]。本院为综合性医疗机构, 人血白蛋白主要用于低蛋白血症、失血创伤、烧伤引起的休克及新生儿高胆红素血症。由于适应证较广, 容易造成滥用。尤其在治疗低蛋白血症时, 存在不合理的情况。本文探讨人血白蛋白的使用情况, 观察药学干预对人血白蛋白规范化使用的效果, 提高其合理应用, 减轻患者经济负担。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 选取120份2016年1~12月本院20%人血白蛋白注射液的使用数据作为干预前;另选取120份2017年1~12月本院20%人血白蛋白注射液的使用数据作为干预后。每年按照每季度30份, 共120份。本院人血白蛋白有1个品种, 为20%人血白蛋白注射液。

1.2 方法 干预前不进行药学干预, 干预后进行药学干预。对比药学干预前后本院20%人血白蛋白注射液的使用情况。评价标准参考《血液制品处方点评指南》、《血液制品临床应用指导原则》、《白蛋白使用指南》等。

1.3 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

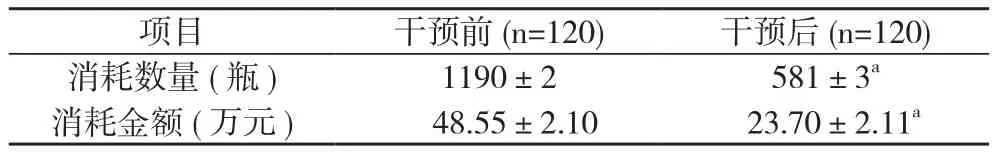

2.1 干预前后人血白蛋白总体使用情况 干预前, 人血白蛋白消耗数量为(1190±2)瓶, 消耗金额为(48.55±2.10)万元;干预后, 人血白蛋白消耗数量为(581±3)瓶, 消耗金额为(23.70±2.11)万元, 干预前后比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

表1 干预前后人血白蛋白总体使用情况比较( ±s)

表1 干预前后人血白蛋白总体使用情况比较( ±s)

注:与干预前比较, aP<0.05

项目 干预前(n=120) 干预后(n=120)消耗数量(瓶) 1190±2 581±3a消耗金额(万元) 48.55±2.10 23.70±2.11a

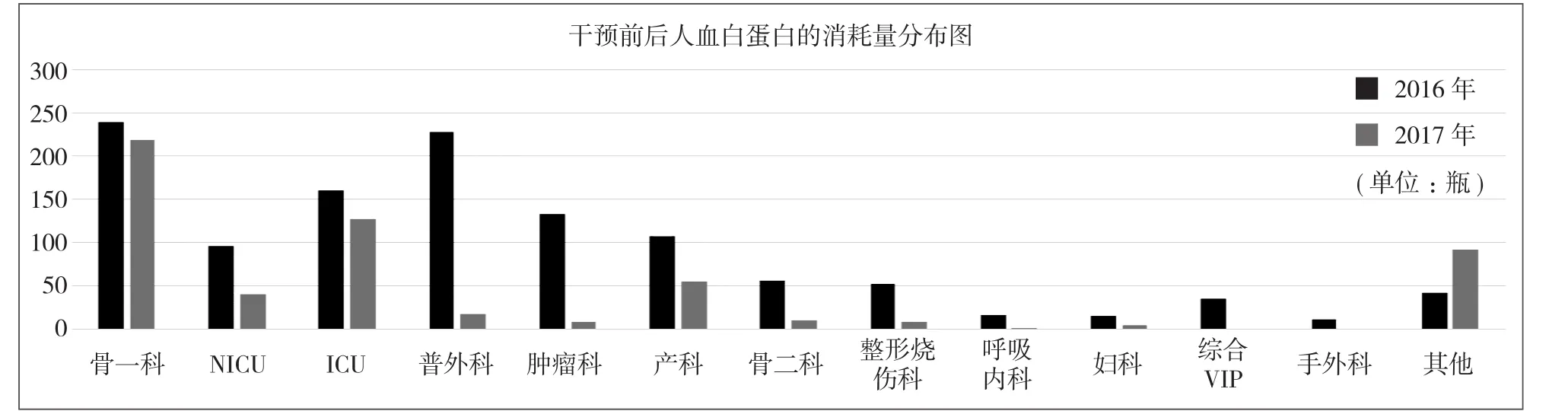

2.2 干预前后人血白蛋白主要用药科室分布 干预前后本院人血白蛋白的用药科室分布主要集中在骨一科、普外科、ICU、肿瘤科和产科, 其中普外科、肿瘤科、产科、骨二科下降幅度较大。见图1。

图1 干预前后人血白蛋白的消耗量分布图

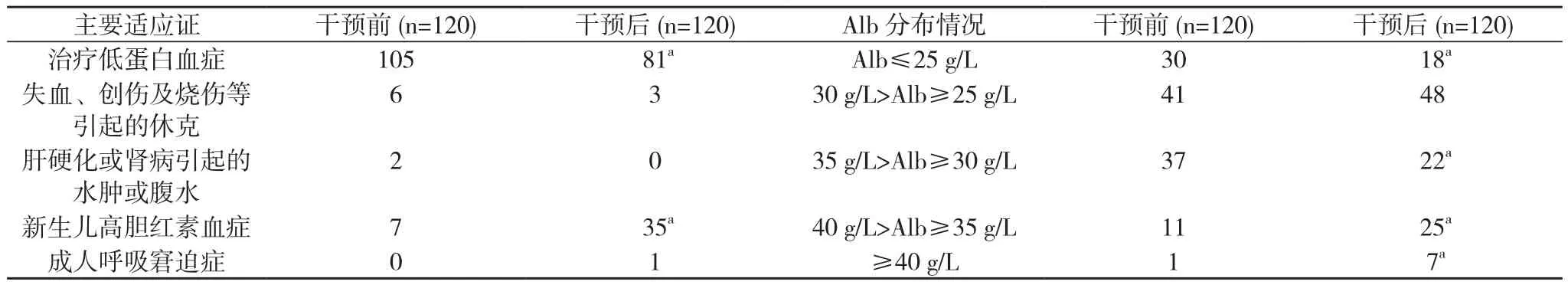

2.3 干预前后人血白蛋白的主要适应证和Alb分布情况比较 干预后治疗低蛋白血症例数明显少于干预前, 新生儿高胆红素血症例数明显多于干预前, 差异具有统计学意义(P<0.05), 可能与抽取病历的不确定性相关。使用人血白蛋白注射液患者的Alb分布区间主要集中在30 g/L>Alb≥25 g/L。干预前后 Alb≤25 g/L、35 g/L>Alb≥30 g/L、40 g/L>Alb≥35 g/L、≥40 g/L例数比较, 差异具有统计学意义(P<0.05)。干预后Alb>35 g/L情况较多, 亦与抽取了较多新生儿病历相关。见表2。

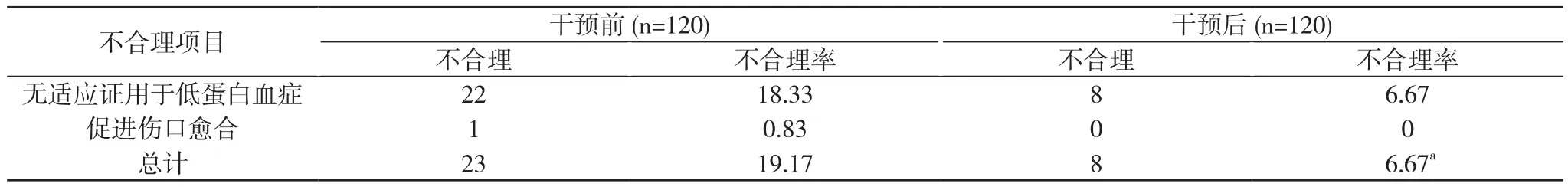

2.4 干预前后人血白蛋白注射液不合理使用情况 干预后人血白蛋白注射液不合理使用率明显低于干预前, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 干预前后人血白蛋白的主要适应证和Alb分布情况比较(n)

表3 干预前后人血白蛋白注射液不合理使用情况比较(n, %)

3 讨论

随着临床药学的发展, 药学干预成为药品管理及合理用药的重要途径。本文的药学干预措施包括建立人血白蛋白的评价标准, 按季度进行专项点评。评价结果和建议以咨询函或反馈函的形式发送给临床, 由临床作出答复, 共同判定用药是否合理。经过2017年四个季度的药学干预, 人血白蛋白的使用比2016年更规范、合理。人血白蛋白的使用主要存在以下问题。

3.1 作为单纯的营养支持 肿瘤科患者存在使用人血白蛋白作为单纯营养支持的问题。人血白蛋白不适宜作为癌症患者晚期的支持治疗[4,5]。美国大学医院联合会(UHC)标准指出:白蛋白制剂不能作为患者蛋白质的补充来源。人体组织自身所需的各种蛋白质仅能利用氨基酸合成, 而外源性的蛋白质在进入人体后, 需水解为氨基酸才能被机体组织细胞利用, 然而白蛋白的分解产物内缺乏用于合成其他蛋白质的色氨酸 , 因此营养价值低 , 另外 , 白蛋白半衰期约 19~21 d, 从代谢角度看亦不合适, 应选择平衡型氨基酸制剂代替[6,7]。

静脉输入人血白蛋白在2 d内即经肾从尿中遗失, 并且大剂量静脉使用人血白蛋白有免疫抑制、诱发心力衰竭、丙型肝炎、延迟缓解及增加复发率等情况, 故在使用静脉白蛋白时需严格把握适应证。根据《2000年美国大学医院联合会人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体溶液使用指南》[8], 患者需营养干预时, 白蛋白不能作为蛋白质补充的来源。外源性白蛋白并不能从根本上改善氮供应不足导致的各组织器官蛋白质的合成不足问题。营养状态不佳的患者容易导致低蛋白血症, 需提供合适的能量及营养物质, 例如氮供给平衡型的氨基酸制剂 , 并非白蛋白[9]。

3.2 单纯低蛋白血症 《血液制品处方点评指南》、《白蛋白使用指南》、《血液制品临床应用指导原则》规定当Alb值<25 g/L时才能用于低蛋白血症的治疗, 结合医院实际情况调整为30 g/L。发现有较大部分病历存在Alb值>30 g/L,无其他适应证, 仍然使用人血白蛋白的情况。单纯的低蛋白血症不伴腹腔积液、自发性细菌内膜炎、肾脏综合征等时, 通常不需使用白蛋白。重度的低蛋白血症(美国UHC标准, Alb≤20 g/L), 当严重低蛋白血症且大量腹水影响心血管功能时, 或全身浮肿严重、尿量偏少及利尿效果不理想时,均可使用白蛋白联合利尿进行治疗[10-12]。美国UHC主编的《人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体溶液使用指南》中推荐Alb≤25 g/L时可以使用白蛋白。

3.3 促进伤口愈合 美国UHC标准指出人血白蛋白不适宜用于促进伤口的愈合。传统的观点认为, 静脉输入白蛋白既可提高或维持血浆胶体渗透压, 促进伤口特别是吻合口的愈合, 减少术后组织水肿, 白蛋白水解成氨基酸后亦可为机体所利用, 发挥营养作用。然而, 多项研究显示, 外源性白蛋白的补充只提高了血浆中白蛋白水平, 与转铁白蛋白、前白蛋白、氮平衡等营养评价敏感指标并无相关性, 即外源性白蛋白并无改善患者的营养状况, 感染才是影响愈合的主要原因, 而输入人血白蛋白可以显著增加感染的发生率[13-15]。

综上所述, 人血白蛋白在本院使用量高且存在不合理使用的情况, 药学干预减少了临床消耗, 减轻患者负担并有效规范了应用的合理性。