小汽车通勤者主观幸福对出行方式选择的影响

严 海,靳露宁,王鹏飞,2

(1.北京工业大学交通工程北京市重点实验室,北京 100124;2.河北科技师范学院城市建设学院,河北 秦皇岛 066004)

0 引言

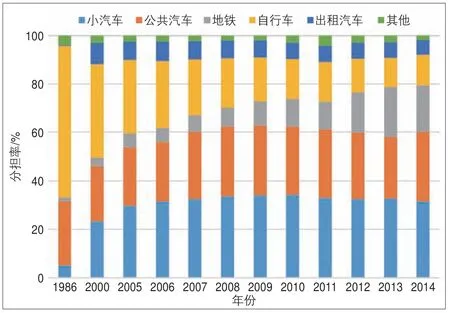

随着机动化及城镇化的快速发展,交通拥堵已然成为困扰城市发展的难题,优先发展公共交通战略已经成为国内外城市可持续发展的共识。然而,从北京市2005—2014年的交通结构变化中可以看出,公共交通出行分担率从29.8%上升至48%,而小汽车的出行分担率始终维持在30%左右(不含步行)[1]。这表明居民对小汽车出行方式的依赖并没有随着公共交通系统建设、公共交通优先发展策略及小汽车限行等措施的推进而减弱。利用经济杠杆调控政策抑制小汽车出行收效甚微。

研究表明[2],随着人均GDP 的不断提升,通勤者不再单纯地关注经济效用,而是越来越注重个人感受层面的问题,主观幸福作为个人感受层面的组成部分与时代背景,受到通勤者的广泛关注。在交通工程领域同样有研究发现,提高幸福感而非机动性或可达性,才是终极的交通政策目标[3]。因此,交通管理政策应考虑增加主观情感方面的研究,从主观层面进一步讨论影响出行者对小汽车依赖的因素,进而制定更为有效的管理策略。

1 研究综述

在交通行为研究领域使用较为广泛的出行方式选择的研究方法主要有非集计模型、前景理论、智能体模型等。20 世纪70年代,文献[4]首次将经济学中的效用理论引入到交通工程领域,并以概率论为理论基础,从个体行为的角度对出行方式选择问题展开研究。1972年,文献[5]提出的前景理论突破了原有期望效应理论中的绝对理性,用于研究不确定情况下决策者的实际决策行为。近年来,结合前景理论与有限理性理论的智能体模型被引入交通工程领域,更加贴近出行者的选择与决策特性。1984年,文献[6]首次将智能体模型运用到路径选择中,通过不同规则感知和更新不同路径的出行时间出行者进行路径选择。

在传统出行方式选择研究中,影响居民出行方式选择的因素通常被归纳为出行者特性、出行特性与交通工具特性三个方面。随着研究的深入,学者们开始关注不可直接观测的潜变量,如感知、态度、习惯等内在因素对交通方式选择的影响,研究表明加入心理潜变量提高了传统模型的精度和解释力[7-11]。20世纪80年代,文献[12-13]最先将潜变量引入交通领域,丰富了传统出行行为研究。随后,文献[14-17]将出行者态度和知觉在决策过程中的影响加入到模型中进行需求预测。

20 世纪40年代末50年代初,文献[18]在倡导积极心理学运动的基础上提出了幸福心理学的重要观点和测量工具。近年来,以主观幸福研究为其重要的表现形式,文献[19]认为主观幸福是评价者根据自定的标准对其生活质量的整体性评价,也是目前普遍采用的定义。在交通领域,已有众多国外学者对各种出行特征变量(出行方式、出行时间、出行距离、出行途中所做的事情等)与其他相关要素(如性别、年龄、收入等)进行了综合研究,对各变量与主观幸福之间的相关关系进行阐述。文献[20]研究了美国居民出行方式、出行时长和城市道路拥堵对出行幸福感的影响。文献[21]研究了出行和个人特征如何对出行幸福感产生影响,研究结果发现出行幸福感不仅与出行方式、时长、道路拥堵程度有关,还受到出行目的、出行伴侣、年龄、收入等个人因素的影响。文献[2]研究了城市通勤时耗对个人主观幸福感的影响。

鲜少有学者将出行对个人主观幸福的影响作为交通政策的影响因素进行理论探讨。本文以北京市小汽车通勤者为研究对象,在对北京市现行的交通管理政策进行分析的基础上,重点从通勤成本变化角度,研究其对开车通勤者主观幸福的影响,利用机器学习算法与结构方程模型,得到主观幸福在开车通勤者进行出行方式选择过程中起到的作用和强度,从而解析交通政策的心理影响。

2 研究思路

心理学认为主观幸福包括两个层面:认知评判层面和情绪感受层面[21],其中,认知评判层面侧重满意度,情绪感受层面侧重幸福感。

借鉴文献[19]对主观幸福的一般性定义,本文将通勤过程中的主观幸福定义为:个体依据自己设定的标准对其通勤过程所做的整体评价,包括认知层面满意度(以下简称“满意度”)与情绪层面幸福感(以下简称“幸福感”)。具体到问卷中,满意度、幸福感与主观幸福的测量均采用李克特量表(Likert scale)法,直接询问被试满意度、幸福感与主观幸福评价内容,1~5 分分别代表从非常不满意(非常不幸福)到非常满意(非常幸福)的程度。

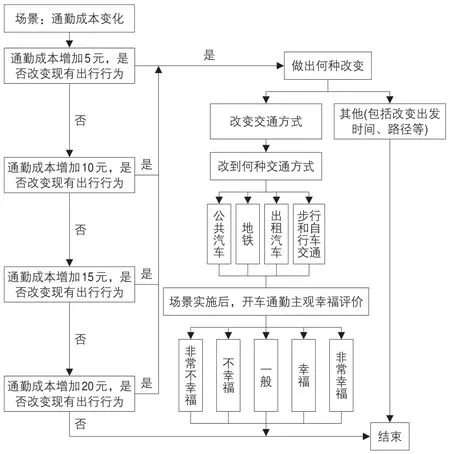

对于开小汽车通勤者的主观幸福调查由意向调查(Stated Preference,SP)和偏好调查(Revealed Preference,RP)调查构成,包括3 部分内容:1)个人基本属性;2)通勤出行行为与满意度调查;3)通勤成本变化与主观幸福调查。其中第3 部分通过虚拟场景实现,其逻辑结构如图1所示。

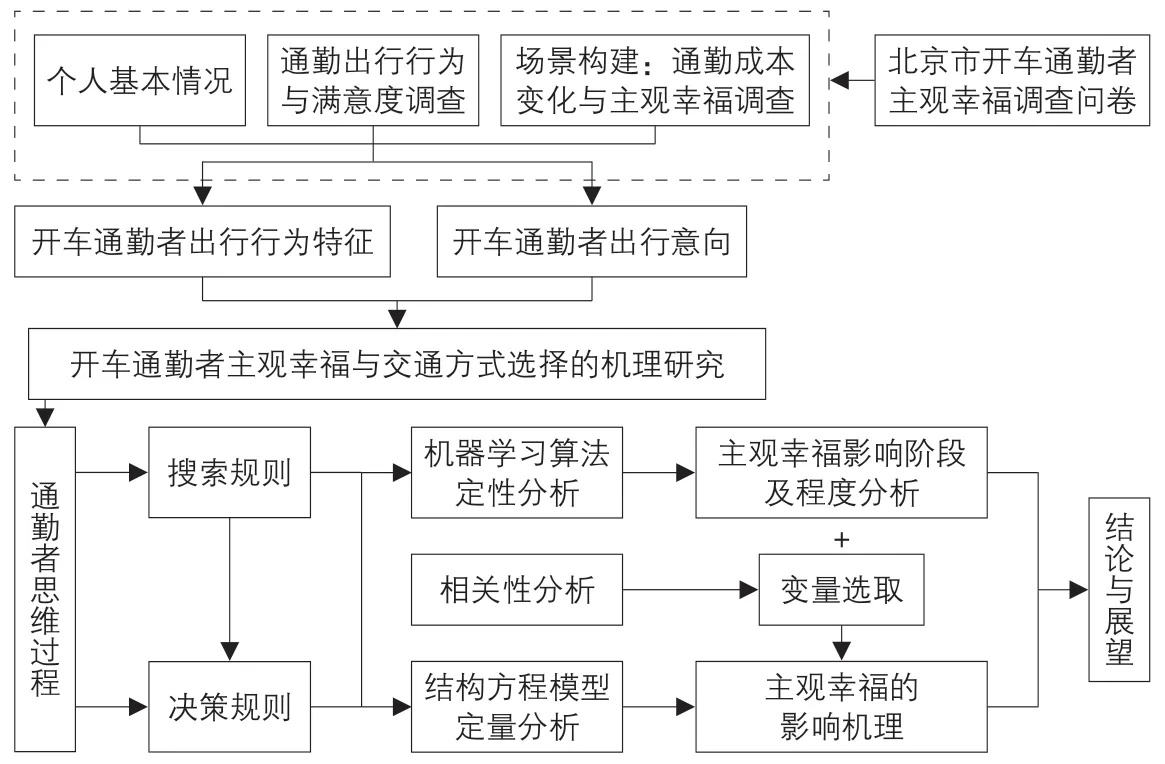

通勤者的思维过程分为搜索规则和决策规则。首先利用机器学习算法定性探索主观幸福的作用阶段及影响程度大小,结合相关性分析结果,进一步建立结构方程模型定量分析主观幸福的影响机理,研究思路如图2。

3 调查数据分析

采用网上发放问卷调查的方法,调查对象为:开车通勤者。共发放调查问卷150份,回收有效问卷124份,回收率为82.7%。

3.1 个人主要属性

被调查者中男性55.6%,女性44.4%,男女比例基本平衡;样本的家庭小汽车拥有量以1 辆为主,比例为76.6%;被调查者的年龄最小18 岁,最大58 岁,以青年(≤44岁,世界卫生组织标准)为主,比例为97.6%。

3.2 通勤属性分析

3.2.1 工作日使用小汽车的频率

为了解通勤者对小汽车的依赖程度,用一周工作日5 天使用小汽车的频率表征该项指标,并根据使用频率强弱将指标划分为3类(见表1),用于进一步分析不同群体对政策的敏感性。

3.2.2 通勤成本对出行方式的影响

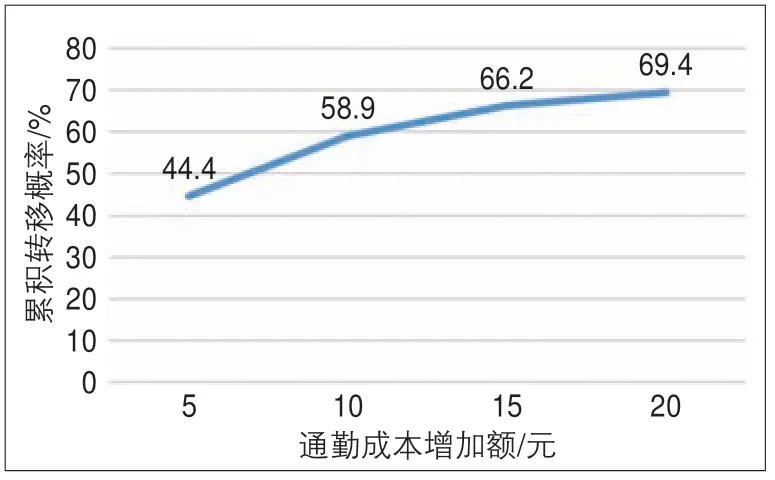

图3为通勤成本递增条件下,开车通勤者尝试转变交通方式的累积转移概率。增加成本能有效促进交通方式的转移,但累积转移概率曲线的斜率却随着成本增加变小,且有30.6%的开车通勤者不会改变自己的出行方式。

3.3 主观幸福交叉分析

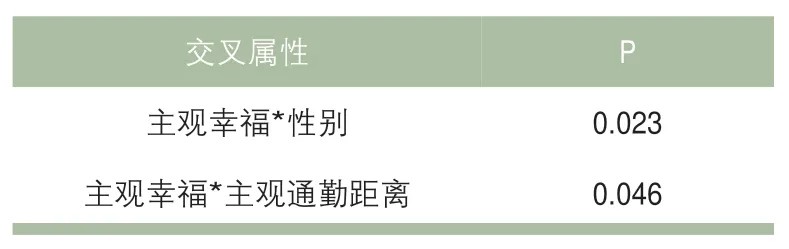

通过卡方检验得到表2 的交叉分析结果,P<0.05 说明显著性差异水平低于5%。主观幸福与性别的交叉分析及其与主观通勤距离的交叉分析结果均表明,性别与主观通勤距离的值越大,主观幸福结果值越大。由性别与主观通勤距离设置值可得:男性开车主观幸福高于女性;主观通勤距离与主观幸福正相关,距离越长,开车通勤者的主观幸福越强。

4 通勤者主观幸福对出行方式选择行为影响机理建模

4.1 基于机器学习的Agent建模

为了准确捕捉通勤主观幸福对出行方式选择的影响,利用机器学习算法模拟出行者的选择过程。基于机器学习的建模方法,将复杂系统中的微观个体抽象为具有自主决策能力的实体,并为这些微观实体制定自身行为规则,从而获取系统运行状况,这一方法更加符合出行者的选择和决策特性。

图1 问卷场景逻辑结构Fig.1 Logical structure of the questionnaire

图2 研究思路Fig.2 Research framework

表1 通勤者小汽车依赖度分析Tab.1 Car dependence analysis of commuters

图3 通勤成本增加对通勤者的影响Fig.3 Impact of travel cost increase on commuters

表2 交叉分析Tab.2 Cross analysis

表3 搜索规则Tab.3 Searching rules

表4 决策规则Tab.4 Decision-making rules

按照通勤者的思维过程,将通勤者的出行决策分为两个步骤。当通勤环境政策发生改变时,通勤者首先通过搜索规则考虑是否改变出行方式,如果改变,则继续通过决策规则选择要改变的具体通勤方式;如果不改变,则继续选择小汽车出行。通过机器学习算法,可以定性地得到主观幸福的作用阶段,为进一步定量分析奠定基础。

4.1.1 搜索规则建模

当外界条件改变程度超过出行者的心理预期时,便会触发搜索规则,通勤者开始搜索其他可替代方案。选择PART 算法生成搜索规则。

PART 决策树是一种利用不完整的决策树在数据集中提取规则的算法。算法最初的原理来源于割治的思想:先建立一条规则,将规则所覆盖的实例去除,然后递归,为剩余的实例建立规则,直至没有剩余的实例。而创建一条规则的过程就是在当前的实例集上创建一个完整的决策树,然后将覆盖实例数最多的叶子节点转化成一条规则。该算法的优点是能直接从决策树中读取规则,简单且准确率高[22],PART 算法生成搜索规则如表3所示。

每条搜索规则代表通勤者寻求某种改变的条件。例如,当满足规则1 的四个条件时,该通勤者会选择改变交通方式。

分析以上规则可以发现,寻求改变交通方式的通勤者会将主观幸福属性(满意度、幸福感)作为衡量指标,每条规则均包含该属性信息。但搜索规则模型无法准确得知主观幸福与搜索行为之间的影响方向以及主观幸福的测量变量,因此需要使用结构方程模型进一步分析两者之间的关系以及主观幸福的测量变量。

4.1.2 决策规则建模

每一轮搜索之后,既没有寻求改变交通方式,也没有寻求其他改变的通勤者,继续执行以往出行方案完成出行;选择改变交通方式的通勤者需要决定具体交通方式的类型;对于寻求其他改变的通勤者,本文不做详细讨论。与搜索过程相类似,通勤者需要按照一定的决策规则做出决定。同样选取PART 算法生成通勤者的决策行为,得到通勤者的决策规则如表4 所示。每条决策规则代表通勤者转移至某个选择肢的条件。

提取上述PART 算法得到的搜索规则和决策规则中的变量并总结为表5。对比发现,搜索规则中通勤者较多将主观幸福的子概念[21],如出行幸福感、满意度等作为出行方案的搜索指标;而在决策规则中通勤者更注重客观因素,如将通勤距离、收入等作为具体出行方式选择的决策指标。由此可知,开车通勤者主观幸福对出行方式选择的影响在搜索阶段起作用,会影响通勤者的出行方式选择,是决定其方式转移的关键所在。

4.2 基于结构方程模型的定量分析

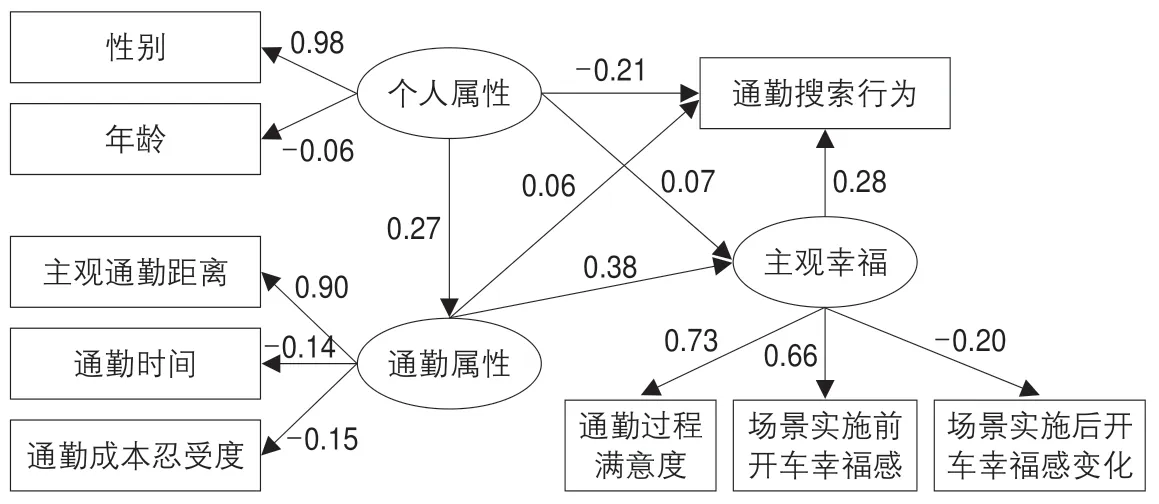

机器学习算法可得到通勤者主观幸福的作用阶段,但不能得到主观幸福对交通方式选择的影响程度大小及机理。利用结构方程模型融合因素分析与路径分析,同时处理多因变量、多结果以及潜变量之间的关系,进一步分析主观幸福相关属性影响通勤者搜索行为的机理。结合定性分析与相关性分析筛选,可以得到建立结构方程模型的变量,并最终确定个人属性、通勤属性、主观幸福为影响通勤者搜索行为的三个潜变量(见表6)。标准化模型参数标定结果如图4所示。

由变量间的路径系数可得到如下结论:

1)主观幸福对通勤搜索行为的标准化负荷系数为0.28,表明主观幸福评价越高,通勤者越不容易改变自己的行为。

2)个人属性对主观幸福的标准化负荷系数为0.07,表明在改变通勤成本条件下,主观幸福不受个人属性差异的影响。

3)主观幸福由通勤过程满意度、场景实施前开车幸福感和场景实施后开车幸福感变化3 个显变量体现,标准化负荷系数分别为0.73,0.66,-0.20。这表明通勤过程满意度与场景实施前开车幸福感对主观幸福具有显著[23]的正向影响。主观幸福与场景实施后开车幸福感变化呈负相关,意味着一旦采用了价格政策,出行者原本的开车通勤幸福感会下降,但是对于出行的主观幸福评价会上升,因而越不容易改变出行方式。

此外研究发现,性别、主观通勤距离、通勤时间、场景实施后开车幸福感变化四个变量在定性分析阶段并未表现出显著性,而进一步的定量分析阶段发现其对交通方式选择亦具有显著影响。可见,使用结构方程模型进行深入研究有其必要性。

拟合优度检验结果见表7,模型各项评价指标均符合适配标准或处于临界值,表示模型可以接受[23]。

需要指出的是,虽然主观幸福与通勤搜索行为之间的标准化负荷系数较小,但是结合机器学习算法可知,主观幸福是通勤者选择改变交通方式决策过程必不可少的影响因素。在现实的交通管理政策中,如果能够更重视政策的心理影响,可以增强理论解释力和指导作用。

表5 定性分析阶段模型变量集合Tab.5 Variable set

表6 结构方程模型变量解释Tab.6 Variable explanation

图4 主观幸福影响机理Fig.4 Influence mechanism of subjective well-being

5 结论与实例分析

5.1 结论

目前北京市采用低廉的公共交通票价、提高公共交通可靠性和舒适性,以及小汽车限行、限购等举措来引导出行方式转移,但小汽车出行分担率仍保持较高水平。本研究探讨开车通勤者情感和心理变化对于出行方式选择的影响阶段和影响程度,进一步揭示出行者的选择行为心理机理,从而为制定有效的交通政策服务,得到以下几点结论:

1)通勤者的主观幸福在出行方式选择的搜索阶段会产生影响,主观幸福评价越高的开车通勤者,往往更不容易转变其出行方式。

2)与以往研究结论有所不同[24-26],本文从结构方程标定结果发现,相较于个人属性对于通勤出行方式选择的影响(绝对值为0.21),主观幸福影响更大(绝对值为0.28)。这也就表明,开车通勤交通环境恶化条件下(拥堵加剧、通勤时间不确定性增加等),个人属性对出行方式选择的影响在下降,而主观幸福对个人通勤效用的影响在提升,从另一侧面解释了开车通勤者不易改变出行方式的原因。

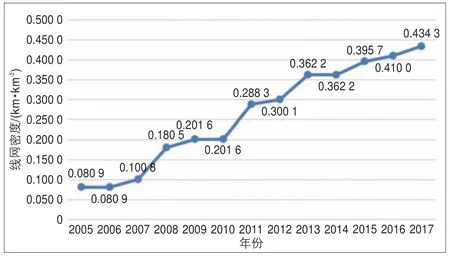

图5 北京市地铁线网密度变化情况Fig.5 Change of Beijing subway network density

3)由搜索规则和结构方程标定结果发现,当采取价格政策时,虽然开车通勤者在意通勤成本(绝对值为0.15),且导致原有开车通勤的幸福感下降(-0.20),但良好的出行体验(通勤过程满意度(0.73)、场景实施前开车幸福感(0.66))使得主观幸福保持在较高水平,因而不容易转变现有的开车通勤方式。

5.2 实例分析

结合以上结论,以北京市2005—2014年的交通政策与公共交通、小汽车出行分担率之间的关系等内容作为实例分析,评价各项政策实施的有效性。由于结论1)涉及主观情感等心理潜变量,目前缺乏对相关内容的研究与调研,因此只以结论2)、3)为例进行实证分析。

北京市小汽车限行政策通过规定禁止行驶时段,对小汽车通勤者出行进行约束,降低了其主观幸福,有利于出行行为的转变,直接从源头上限制了该类通勤者使用小汽车的频率,降低其对小汽车的依赖性,但是限行政策具有一定的强制性。事实上,在制定交通政策时,应该更倾向于引导性政策,吸引小汽车通勤者自觉转向公共交通出行,更好地体现交通政策的社会可接受性与公平性。例如,共享单车的投放有效弥补了公共交通最后一公里的衔接问题,为出行者提供更加便利的出行环境,激励通勤者使用公共交通出行①。

此外,公共交通服务水平提升是部分出行者转移出行方式的原因之一,结合2005—2014年地铁线网密度(见图5)与交通结构(见图6)变化情况可知,随着地铁线网密度的逐年增高,各对应年份的地铁出行分担率同样呈递增趋势,尤其是2011年地铁线网密度突增至0.288 3 km·km-2之后,地铁出行分担率呈现比较显著的增长趋势,期间出行小汽车分担率下降了1.50%。虽然这一下降趋势不显著,但结果依旧表明地铁服务水平的增加对部分小汽车出行者仍然起到一定的刺激作用。地铁线网密度的增加能够缩短出行者出行起讫点至地铁车站的距离,减少无效出行时间,大大提升出行者主观幸福,因此,以增加出行者主观幸福为方式的政策措施对出行者行为方式的转变具有激励作用。

北京市公共交通低票价措施对于引导小汽车通勤者转乘公共交通的引力不足。研究结论表明,相比于降低通勤成本,小汽车通勤者对出行体验(包括可靠性、快捷性等公共交通服务水平)更为敏感。单纯的低票价而出行体验并未得到理想改善,是小汽车通勤者公共交通转移意愿较低的重要原因。相对于小汽车通勤者,非机动车、步行方式通勤者对于出行费用更为敏感,公共交通出行对于后者的吸引力远大于前者(见图6,北京市居民2005—2014年自行车出行分担率由30.3%下降至12.6%,小汽车出行分担率由29.8%上升至31.5%)。这是北京市近10年小汽车出行分担率一直居高不下的重要原因之一。因此降低公共交通出行成本并不是吸引小汽车通勤者的有效措施,提升出行体验才是根本之策。

6 结语

近年来,北京市相继出台了多项优化城市交通结构的政策,以减少小汽车出行分担率。但由于出行者对政策手段的响应行为并未达到预期效果,造成政策的理论解释与指导作用大打折扣,小汽车出行分担率依旧没有得到有效的抑制。本文将主观幸福作为通勤效用的一部分,构建具有主观意识的出行方式选择模型,从心理层面加大了模型的理论解释力,能够更好地对通勤者出行方式选择行为进行预测,为交通政策与交通基础设施等的建设提供依据。

本文仅分析了通勤成本改变条件下,主观幸福对小汽车通勤者出行方式选择的影响机理及其测量变量。事实上,通勤时间与主观幸福也存在密切关系[2],有待进一步探讨。此外,在未来研究内容中应增加问卷数量、提高有效问卷回收率,进而提高分析的精度和更准确的对策。

图6 北京市交通结构变化情况Fig.6 Travel mode choice over the years in Beijing

注释:

Notes:

①2014年,互联网共享单车应运而生,逐渐取代有桩公共自行车,自行车出行量显著提升。但由于缺乏2014年之后自行车出行比例数据,因此无法进行实证分析,仅做定性描述。