中国城市TOD规划指引方法比较

刘 泉

(深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司,广东 深圳 518049)

0 引言

在低碳发展和集约建设的理念下,轨道交通车站地区进行公共交通导向开发(Transit Oriented Development,TOD)愈加成为城市建设普遍采用的方法。在城市轨道交通建设热潮中,如何确保大批量车站地区TOD规划设计的成功,逐渐成为当前规划管理的热点问题。其中,在区域、城市或线路等不同层面编制车站地区TOD 规划指引(以下简称“TOD指引”),进行整体系统的控制引导是规划管理部门保障车站地区规划设计质量的重要方法。

从历史上分析,大规模轨道交通建设时期对车站地区规划设计采用整体管理的方式并不鲜见。19 世纪美国[1-2]以及20 世纪上半叶中国东北地区[3-4]的铁路城市开发建设均体现了标准化规划设计管理的特征①。而在20世纪90年代以来的TOD 规划中,针对车站地区提出通则性的规划设计引导也受到重视,如彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)的著作《未来美国大都市:生态·社区·美国梦》(The Next American Metropolis: Ecology,Community,and the American Dream)即是脱胎于美国圣地亚哥和萨克拉门托等地TOD实践形成的规划设计指导书[5]。此后,佛罗里达、萨克拉门托、丹佛等州、县、市不同层面的TOD 规划中均存在编制规划指引作为管理手段的尝试[6-8]。在中国,近年来部分学者也建议在宏观层面编制TOD指引,作为规划审查依据[9-11]。

1 中国TOD指引的主要类型

TOD指引②是指在区域、城市、片区或线路等层面,基于土地使用、交通组织和城市设计等内容针对TOD 地区进行规划管理的指引文件,以便在特定区域内开展数量较多的车站地区TOD 规划时,对重要规划要素形成整体而系统的引导。在实践层面,中国大部分TOD指引采用专门编制规划技术指引的形式。此外,也有部分具有TOD 规划引导要求特点的内容体现在城市规划技术标准以及低碳生态规划等专项技术标准及规划成果中。总体上,TOD指引包括两种主要类型:专门编制的规划指引以及将引导要求纳入其他相关规划或指引。

1.1 专门编制规划指引

1)方法指南。

方法指南是指面向全国城市编制的具有普适性作用的规划指引,如住房城乡建设部组织编制的《城市轨道沿线地区规划设计导则》(以下简称《TOD 导则》),包括规划设计指引和规划编制指引两方面的内容,针对城市、线路和车站等不同层面,提出功能结构、土地使用、建设强度、换乘设施、轨道交通车站出入口、城市空间和步行系统衔接等方面的引导要求,内容较为全面[12]。也有部分规划研究机构或编制单位从宣传TOD规划理念以及服务规划设计实践的角度出发编制了更有针对性的方法指南,如《TOD在中国——面向低碳城市的土地使用与交通规划设计指南》(以下简称《TOD指南》)针对轨道交通车站地区如何划小街区尺度、促进单行道的车行交通模式、进行土地功能混合利用以及采用人性化的建筑和空间设计等内容提出设计方法和策略[10]。

2)区域层面的规划指引。

区域层面的规划指引是指区域层面以连接城市群内各城市的城际轨道交通车站地区为对象编制的TOD指引。较具代表性的是珠三角地区开展的城际轨道交通站场TOD综合开发规划(以下简称“TOD综合规划”)形成的相关指引,包括《珠三角城际轨道站场TOD 发展总体规划纲要》(以下简称《珠三角TOD 纲要》)[13]和《珠三角城际轨道站场TOD 综合开发规划编制技术指引(试行)》(以下简称《珠三角指引》)[14]。《珠三角指引》包括对TOD 综合规划八项重点内容的引导要求③[14],也有部分土地利用、交通组织和城市设计的指引内容和指标要求体现在《珠三角TOD纲要》中[13]。

3)城市(城区)层面的指引。

城市(城区)层面的指引是指针对城市整体层面或特定城区编制的TOD指引,是TOD规划管理的重点层面,如中山市编制的指引[15]。也有部分城市直接在总体层面TOD规划中对车站地区提出规划指导要求,如深圳市结合密度分区规划综合拟定各类型TOD地区的土地开发强度,对车站地区的道路网形式和密度进行规划控制,对公共空间类型进行划分和设计引导[16-17]。另外,还有部分城市针对轨道交通车站核心区编制专门的指引,如东莞市提出对轨道交通车站周边半径200 m 核心区域形成的共构地块④进行规划引导[18-19]。

4)线路层面的指引。

城市轨道交通一般以线路为单位进行分期规划建设,线路层面的指引由于能够在轨道交通线路建设过程中对车站地区起到规划管理的作用,因而受到规划管理部门的重视。如深圳市地铁在线路建设之前,会对沿线开展综合规划,对相关要素进行控制引导,地铁3 号线规划研究提出在车站周边半径500 m的腹地范围内毛容积率应达到1.5~3等。再如西安市地铁2 号线,在规划中进行了轨道交通车站分类研究,提出不同类型车站周边土地利用控制的优化标准,用以指导后续轨道交通车站周边的土地利用规划调整[20]。

5)要素指引。

还有部分城市针对TOD 地区的特定规划要素(如公共服务设施)专门编制了指引。如南京市以轨道交通车站换乘设施配套建设为重点,对商业金融服务设施、商务文化服务设施、医疗与安保服务设施、行政管理服务设施、邮政电信服务设施及其他服务设施等六类公共设施进行引导,并要求编制相应的设施衔接规划,以便与详细规划对接[21]。

1.2 将引导要求纳入相关规划及指引

1)嵌入低碳生态城市规划及指引。

除了单独编制指引以外,TOD相关的规划原则及要求也会以融入其他类型规划成果或技术标准的形式发挥作用,主要包括两种类型,一是融入绿色城区或低碳生态城市(区)的规划或指引,以引导和评价生态城市规划建设,如广东省编制的相关规划指引[22-23],北京市[24]、深圳市[25]及广州市[26]等城市针对绿色生态城区概念下控制性详细规划(以下简称“控规”)调整方法所编制的指引,以及一些开发商或城市运营商编制的规划建设指引等[27]。这是因为将轨道交通和公共汽车交通体系作为城区规划的框架结构、鼓励绿色出行、控制小汽车交通是低碳生态城区规划设计的基本原则,TOD规划建设本身就是低碳城市规划建设整体工作的一部分。因此,上述指引大多会包含TOD 规划建设的内容。

2)融入城市规划技术标准。

另有部分城市进一步将TOD指引要求纳入城市规划标准与准则,如深圳市[28]、武汉市[29]等。以深圳市2013年版的《深圳市城市规划标准与准则》(以下简称《深标》)为例,这一标准在用地分类与使用部分提出轨道交通车站地区周边鼓励土地混合使用;在密度分区和容积率部分提出对车站地区周边的居住及商业(办公)用地容积率进行系数修正,以提升开发强度;在公共设施部分提出同一级别、功能的设施结合轨道交通车站和公共汽车站集中设置,构建公共中心;在城市设计和建筑控制部分则对轨道交通车站地区的步行系统进行规划设计引导[28]。这些要求成为指导车站地区详细规划和地块开发的重要依据。

2 TOD指引编制的方法比较

上述不同类型的TOD指引主要涉及四部分工作:类型划分、圈层结构、规划内容与指标以及落实路径。由于目标、条件等方面的差异,不同指引中关注的重点存在区别。

2.1 类型划分

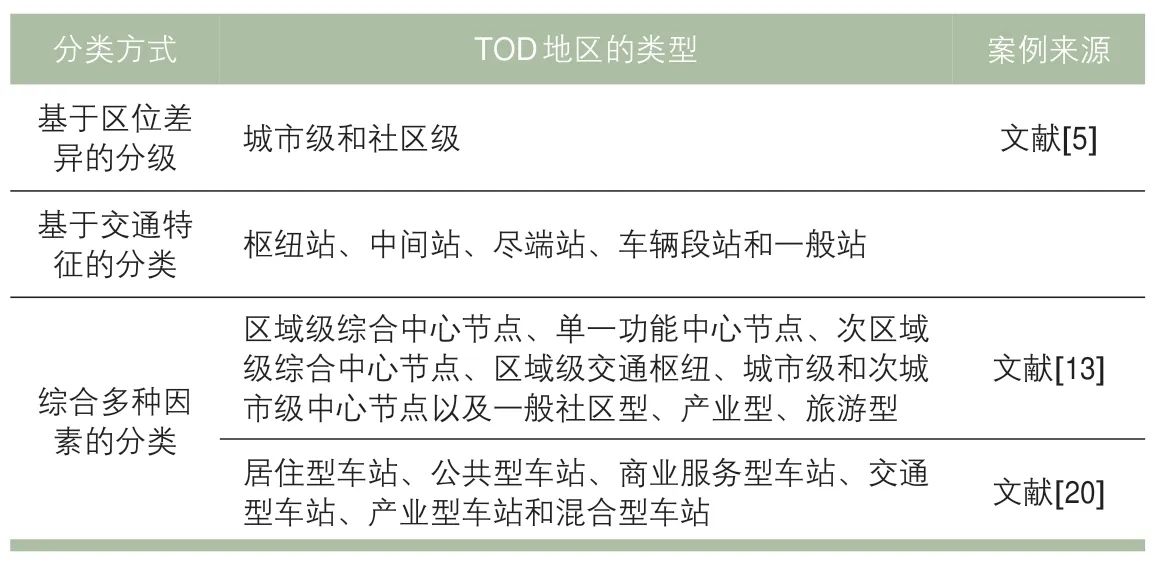

中国大城市的轨道交通车站数量众多,在城市或线路层面进行规划管理时,分类控制是合理的选择,如《TOD 导则》《TOD指南》以及珠三角、深圳市、西安市等均采用分类指引的方法。通过比较可以发现,相关指引中TOD 地区的分类包括强调交通特征和关注综合功能两种方法。

部分指引在进行分类时,强调轨道交通车站在线路上的交通特征及区位上的分级特征,将TOD 地区划分为枢纽站、中间站、端头站、车辆段站和一般站地区等类型,以及城市中心级、次中心级和社区中心级等级别。这种分类可以明确表现出不同轨道交通车站地区的交通特征和区位条件,但对车站具体的功能和空间特征的重视相对薄弱。如TOD地区位于大学园区中心、商业中心、市郊居住区等往往会表现出独特的空间形式和设施需求等,在这种分类下,上述特征难以显示出来。

另一部分指引在进行分类时,更加强调轨道交通车站地区的综合功能。如珠三角TOD 综合规划将TOD 地区分为区域级综合中心节点、专一功能中心节点、次区域级综合中心节点、区域级交通枢纽、城市级和次城市级中心节点以及一般社区型、产业型、旅游型等多种类型(见图1)[13]。在西安市地铁2 号线的研究中,梳理区域功能、交通功能和用地功能等因素,形成居住型车站、公共型车站、商业服务型车站、交通型车站、产业型车站和混合型车站等类型[20]。二者相比,后者的分类更加合理,不仅注意到轨道交通车站的交通特点,更加重视车站地区整体综合功能,有利于加强TOD 地区规划管理的针对性。TOD 地区的类型划分汇总见表1。

图1 珠三角城际轨道交通TOD地区的类型划分Fig.1 Type of TOD area of inter-city rail transit in Pearl River Delta Region

2.2 圈层结构

在中微观层面,TOD地区的圈层结构划分主要受到步行尺度、用地功能、级差强度和地价分布等要素的影响[30]。中国多数指引更加关注TOD 地区内部的圈层划分,所设计的TOD 模式图大多表达半径800~1 000 m范围的TOD 地区内部的规划布局关系,如深圳市[31]、杭州市[32]等。即便是强调部分类型的车站影响范围应该扩大,但一般也不会超过半径1 km,基本控制在轨道交通车站步行联系的影响范围以内。以深圳市国际低碳城为例,规划将TOD 地区分为内圈层、中圈层以及外圈层三个层次,均位于半径800 m内⑤[31]。也有专门的指引重点关注车站半径200 m内核心区的规划控制,如东莞市[19]。

这些核心区域虽然重要,但TOD 地区与周边其他用地的关系同样不应被忽视。卡尔索普20 世纪90年代提出TOD 概念时,构建了TOD 直接影响区与外围邻近的次级区域(Secondary Area)两个圈层协调发展的结构,提出次级区域可以覆盖至半径1.6 km[5]。

在城市整体层面,中国大中城市更多的是面临中高强度蔓延发展的环境条件,TOD地区高强度开发簇群形态的出现依赖于对非TOD地区进行相应的规划控制。缺少对周边地区的规划建设进行统筹,仅仅针对TOD地区内部进行强度控制和功能组织,并不能保障TOD 地区开发强度和功能集聚高于周边地区。此外,在设施尚不完善、开发尚不充分的城市外围地区,TOD地区影响范围以外的区域与TOD 地区如何协调更应受到重视。因此,沈阳市、广州市、宁波市等部分城市的规划研究愈加重视TOD 地区与周边区域的联系[33-35],提出外围发展区、间接影响区或E-TOD(Extended-TOD)等概念,并尝试开展有针对性的规划设计。

表1 TOD地区的类型划分Tab.1 Type of TOD areas

尽管部分规划研究及实践加强了对TOD周边区域的重视,但明确针对这些外围次级区域提出管理引导要求并纳入TOD指引的案例尚不多见。对于如何协调次级区域与TOD地区的关系,具体而有针对性的指引要求也远远没有对TOD 地区内部的引导内容丰富和全面。因此,TOD规划应该从类型划分和圈层结构的角度塑造更加整体的TOD模型,将TOD 地区外围的次级区域纳入进来进行规划管理。

2.3 规划内容与指标

从指引编制来看,TOD指引关注的内容大多集中在用地功能、交通组织和空间设计三个主要方面[9,11,36-37]。在此框架下,TOD指引的主要作用是对基本原则进行规划落实,在轨道交通建设快速发展的现阶段,回答什么样的规划才是好的TOD 规划,并围绕重点内容提出路径安排和落实方法。TOD规划的基本原则为3D 原则,即高密度开发(Density)、多元化土地利用(Diversity)和良好的设计(Design),并衍生出5D 原则⑥、八原则⑦等多种表述。《珠三角指引》及中山市的指引基础是依据3D 原则[13-14];《东莞市轨道站点共构地块规划设计指引(草案)》的基础是5D原则[18];《TOD指南》则是关于如何落实八原则的规划指南[10]。上述几类原则均较为关注用地功能混合、容积率、街区尺度、交通接驳、步行和非机动车交通系统以及公共空间等方面内容。这些内容也成为相关指引关注的重点,并形成六类主要指标,包括功能混合、开发强度、街区尺度、慢行交通、停车管理、公共空间[38]。

从TOD 规划的基本原则分析,上述主要内容具有较强关联性,如采用缺少轨道交通和公共汽车交通体系支撑和功能单一的高强度开发,就不能算作TOD 规划的内容。但不同的TOD指引对这种关联性的关注程度存在差异。大部分规划指引是基于不同要素本身的要求提出相对独立的分项引导,如高强度开发、鼓励功能混合等,而对不同要素相互之间的影响关系考虑较少。

也有部分指引针对不同要素的关系提出相互协调的引导要求,引导内容体现了较强的关联性。如2013年版《深标》具有这种综合性特征,提出在密度分区基础上,按照用地功能、地块尺度、临路条件、轨道交通车站支撑条件的差异,设置不同的修正系数,综合测算提升开发强度的可能性。这种方法对街区尺度、开发强度和轨道交通车站支撑条件等要素进行了一定程度的联动,例如临路条件越好(理想状态下形成独立小街区),位于轨道交通车站周边地区的用地修正系数越高[39]。因此,TOD指引的编制应该增强不同要素引导内容之间的协调关系,以更加复合的方式体现出TOD 规划对塑造良好空间形态的综合性要求。

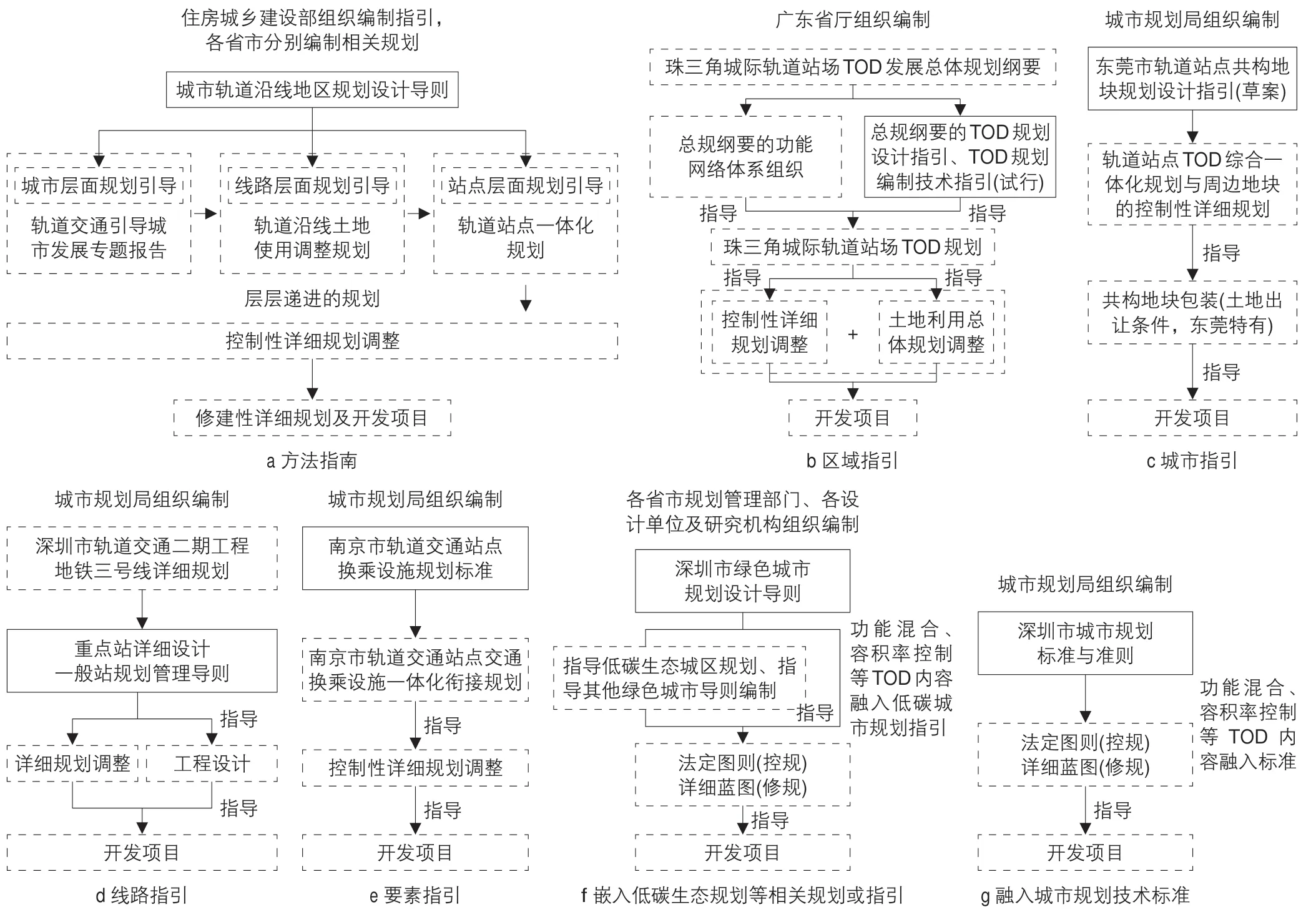

2.4 落实路径

在规划管理落实方面,控规是法定规划的重要组成部分,是总体规划与修建性详细规划(以下简称“修规”)之间承上启下的关键环节,也是城市规划管理的重要依据。因此,TOD指引大多以控规为落实载体,进一步将引导要求向修规与建筑设计层面进行传递。但不同指引的传导路径不同,主要包括间接传导和直接传导两种方式。

间接传导路径是指规划指引要求编制专门的TOD规划,如《TOD导则》《珠三角指引》及东莞市的相关指引要求编制轨道交通车站一体化规划或TOD 综合规划以及城市设计等[12,14,19],以间接的方式指导轨道交通车站地区控规的修编和调整。直接传导路径是指如《深标》等,将TOD 规划要求纳入城市规划标准与准则,以便使规划管理部门依托标准直接对控规编制提出TOD 规划相关的引导内容及指标要求。二者相比(见图2),直接传导路径对TOD规划理念的落实更加直接和有效。

从内容上分析,TOD规划与传统规划的理念存在差异。传统法定规划大多控制开发强度上限、停车位下限等,而对城市设计管理缺乏关注。而TOD 规划及指引则不同,开发强度更多控制下限,或采用上下限兼顾的区间控制,以保证车站地区的开发集聚;停车位则控制上限,以保障对小汽车交通的制约,达到促进公共交通出行的目的;更重视城市设计管理,如针对公共空间的尺度、位置、街道界面通透率等内容形成量化指标,并提出更有针对性的指引等[38]。因此,指引编制应该进一步关注TOD 规划目标、原则及引导要求,特别是规划指标向控规落实的方法,保障控规方案符合TOD 规划的实际需求。

图2 TOD指引的传导路径Fig.2 Transmission path of TOD planning guidelines

3 TOD指引编制的建议

由于规划层面、对象条件及编制主体的差异,TOD指引内容各有侧重,体现了不同的规划管理意图。无论是TOD 地区的分类方法、圈层结构、规划内容与指标以及落实路径,均表现出不同的关注重点和方法区别。因此,TOD指引应该从更加综合的视角对相关方法进行综合和优化,以使指引的内容和方法更加完善。这种综合性体现在以下四个方面。

3.1 系统考虑规划区综合功能,进行类型划分

TOD地区的分类包括强调交通特征和关注综合功能两种方法。二者相比,关注综合功能的分类方法更加合理,这是因为TOD地区类型划分的本质是对具有轨道交通支撑条件的城市发展节点或片区而不是对车站本身进行分类。依据轨道交通车站地区的交通或工程特征进行分类或依据区位条件进行分级,没有办法充分展示出这些区域的发展需求和空间特色。与之相比,基于综合功能进行的类型划分视角更加全面,更能反映TOD地区的用地功能、空间环境及发展前景等特点及其在整个城市的综合价值。

因此,TOD指引应进一步加强对规划区功能、空间及交通等综合特征的系统考虑,进行类型划分。可借鉴北美城市TOD 地区分类采用的城市特征+交通特征相结合的矩阵分类法[11],基于车站所在地区的用地功能、空间环境及发展前景等要素进行分类。如加拿大的埃德蒙顿市(Edmonton)将TOD地区分为商务中心、一般中心、就业区、大学、一般社区、新社区以及提升社区等七种类型[40]。

3.2 整体认知TOD内外空间,设计圈层结构

目前的TOD指引更加侧重于对TOD 影响半径范围内(如500~800 m)的规划引导,而对半径外区域的规划引导缺乏关注,这不利于对具体轨道交通车站所在区域的整体开发统筹。从规划管理角度分析,TOD指引应该在类型划分和圈层结构组织的阶段将TOD周边的次级区域纳入考虑,增强规划管理的整体性。

在TOD指引中,TOD 地区与次级区域的规划协调至少应该包括三部分工作:1)结构上,由于轨道交通车站对TOD 地区开发建设的引导带动作用不能对次级区域进行完整覆盖,因此次级区域应该构建相对独立的功能组织结构,并提出TOD 核心区与次级区域组团中心的功能分工关系;2)交通上,由于TOD 地区大多以步行尺度为主要参照划分边界,因此次级区域的车站连接应该依托常规公共汽车或自行车交通,打造具有间接联系特征的低碳化交通组织方式;3)功能上,TOD地区与次级区域之间应该在避免内部竞争和促进协调发展之间取得平衡,形成基于整体视角差异化功能发展的思路。

3.3 综合协调不同要素联动关系,制定引导内容及指标体系

无论TOD 规划基于哪些原则,要实现其所追求的理想目标需要不同要素相互协调、共同作用,如高强度开发必须以轨道交通和公共汽车交通体系为基础,并以用地的混合功能为支撑。这是因为一旦缺少了这一基础,单纯的高强度开发必然造成因小汽车出行带来的交通拥堵和空气污染;而如果缺少了功能混合,高强度开发将进一步造成钟摆式通勤、服务不便,并形成空城和鬼城等。此外,如果缺少小街区和人性化的空间环境,高强度开发形成的建设地区也难以吸引足够的居民和公共交通使用者。因此,不同规划要素之间的联动与协同对于TOD 规划的成功十分重要。不过,在针对不同要素的相互关系进行系统规划引导方面,不同指引的综合性程度不同,并非所有指引都能明确地做到这一点。

TOD指引的编制应该增强不同要素引导内容之间的联动关系,以更加综合的方式促进TOD 规划目标的实现。如借鉴2013年版《深标》的方法和理念,以容积率计算规则为核心,将功能混合、开发强度、轨道交通车站支撑条件、街区尺度及道路条件等因素综合起来,从而使TOD 规划的原则成为规划建设的价值选择和开发动力。

3.4 创新探索规划管理机制,拓展落实路径

TOD 规划大多以控规为主要落实载体,规划指引编制应该进一步关注TOD 规划内容(特别是针对TOD 规划与传统规划的目的和方法差异)向控规落实的方法。同时,也应该注意到TOD 规划对城市空间结构的影响具有综合性,TOD指引中对容积率的控制对城市整体密度分区具有结构性作用;车站核心区的一体化规划及交通接驳是否合理则直接关系到车站核心区开发的成败。

因此,要充分发挥TOD指引的作用,需要在落实路径方面加强对规划管理机制的创新探索。如将指引的内容纳入密度分区规划、将容积率及街区尺度的相关要求以修正系数等方法落实到城市规划标准与准则等,使TOD 规划的意图充分与宏观、中观和微观等不同层面的城市规划管理结合起来,以使其在控规及其他层面规划中的落实更加有效。

4 结语

在中国城市轨道交通建设快速发展的背景下,轨道交通车站地区的建设条件复杂、发展需求多样。并非每个城市都具有丰富的规划经验。因此,在区域和城市等整体层面,通过编制指引的方式对TOD 规划进行管理引导是一种可行且必要的方式。通过比较TOD指引的编制方法和内容,总结TOD地区的分类方法、圈层结构、规划内容与指标以及落实路径,以更加综合的视角提出优化建议,为未来的规划建设提供有效的管理框架参照,规避可能出现的问题和遗憾。

TOD规划与实施的成功不只是单纯的技术问题,还涉及诸多层面的利益博弈。这些博弈往往关系到轨道交通选线、车站设置、建设时序、物业开发的安排乃至影响到TOD建设的整体成效。如珠三角城际轨道交通TOD综合开发规划即对不同主体的利益诉求进行了充分关注,将协调工作集中在建设成本补亏、土地指标分配和合作机制设计等关键方面;广东省住房和城乡建设厅创新性提出“土地增值收益省市共享”,采用“一地一策、切实可行”的合作原则等[41],以灵活的机制协调各方利益,促进轨道交通建设和TOD 开发工作的落实。因此,TOD 规划在完善自身规划技术合理性的同时,应该进一步加强规划统筹方法和利益协调机制的设计,从而更加高效地推进相关工作的开展。

注释:

Notes:

①安东尼·莫里斯(A E J Morris)发现19 世纪在美国伊利诺伊州的铁路车站地区的开发建设中,规划设计是采用标准化方式完成的;而斯皮罗·科斯托夫(Spiro Kostof)注意到这一时期美国铁路沿线出现了数百个城镇结构形态的近似性。在中国近代东北城市规划中,也可以发现铁路车站地区规划设计的模式化特征,不仅仅不同车站地区的平面布局形态近似,而且当时的殖民者会以出台相关法规、技术标准的形式系统化地保障这些规划实施。

②TOD 规划相关的技术指引包括规划设计指引和规划编制指引两种类型。不同规划技术指引可能包括上述两方面内容,也可能只包括其中一方面内容,本文所说的TOD指引是指前一种指引。此外,TOD 规划相关的技术指引也包括宏观尺度下城市整体TOD 结构规划指引内容和微观尺度下车站周边地区TOD指引内容,本文研究的规划指引主要是以比较车站周边地区TOD指引为主。

③八项内容包括:功能定位、用地布局原则、土地混合利用原则、开发强度分区、站场交通接驳设施规模及布局要求、道路网密度、步行和非机动车交通设施布局要求、省市合作开发备选用地及启动区的范围和规模。

④轨道交通车站共构地块是指距离车站半径200 m范围的核心圈层以内,计划与轨道交通车站实现功能契合、高度协同的开发地块。共构地块应满足以下三个前提条件:1)距离轨道交通车站半径200 m 范围内(以开发地块边线至车站外结构线水平距离为准);2)与轨道交通车站站厅层通过步行廊道直接相连或有条件直接相连;3)基于5D理念贡献符合相关标准的公共设施。⑤三个圈层分别是内圈层(商业功能为主,半径300 m)、中圈层(新型产业及产业与服务业混合功能为主,300~500 m)以及外圈层(产业和居住功能为主,500~800 m)。⑥5D 原则由3D 原则细化而来,包括高强度、高密度(Density),混合度、多样性(Diversity),距公共交通距离(Distance to Transit),目的地可达(Destination Accessibility),人本、精细的设计(Design)五个方面。⑦八原则即建设步行优先的邻里社区;优先发展自行车网络;创建密集的街道网络;支持高质量的公共交通服务;建设多功能混合的邻里社区;将土地开发强度和公共交通承载能力相匹配;确保紧凑型发展,提倡短程通勤;通过规范停车和道路使用,增加出行便利性。