超声引导下的腹横肌平面阻滞对剖宫产患者术后镇痛及细胞免疫的影响

黄生辉,李 轶,杨爱萍

(兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030)

近年来,剖宫产(caesarean section,CS)率在全世界范围内呈上升趋势,CS 不仅可以降低围产期婴儿发病率和死亡率,还可以减轻产妇痛苦,减少并发症。但术后疼痛作为一种不良刺激,可引起产妇焦虑和机体应激反应,也与产后抑郁具有相关性[1]。有报道证实,CS 术后患者免疫功能会发生一过性下降,过度应激反应会导致淋巴细胞减少,使细胞免疫和体液免疫受到抑制[2-3]。安全有效的术后镇痛对于帮助产妇术后早期恢复(包括哺乳、母婴交流)起着至关重要的作用,同时也可有效减轻术后免疫功能抑制。

腹横肌平面(transversus abdominis plane,TAP)阻滞是近年来开展的一项新型麻醉技术,针对腹部区域组织已有较多临床研究证实TAP 阻滞能进行有效的术后镇痛并明显减少术后阿片类药物的使用[4-6]。区域阻滞作为术后多模式镇痛方式之一,在可视化技术的推动下,因其安全性及有效性较高日渐显示出独特的优势,被广泛应用于临床。近年来,有研究表明区域阻滞可明显减轻手术应激反应,减轻患者围术期免疫功能抑制,延缓肿瘤患者复发。

关于超声引导下的TAP 阻滞对CS 患者术后免疫功能的影响,目前尚未见报道,我们设计随机对照实验,观察该镇痛方法对CS 患者的有效性与安全性。

1 对象与方法

1.1 对象

选取2016 年1—12 月兰州大学第二医院产科行CS 的患者120 例,采用随机数字表法,将患者分为TAP 阻滞组(A 组)、局麻药(LA)浸润组(B 组)及对照组(C 组),每组40 例。排除标准:合并重要脏器功能障碍;有术前疼痛史并接受过镇痛药物治疗;既往有腹部手术史;合并免疫系统疾病;凝血功能障碍;有局麻药过敏史;语言沟通障碍。告知产妇实验目的、方法等,产妇签署知情同意书。本研究经兰州大学第二医院医学伦理委员会同意。

1.2 麻醉方法

患者术前均不用药,进入手术室后建立外周静脉通道,监测血压和血氧饱和度,面罩给氧2~3 L/min。取左侧卧位,在腰3 至腰4(L3~L4)间隙穿刺,以0.75%罗哌卡因2 ml+10%葡萄糖1 ml 行蛛网膜下腔麻醉(SA),控制感觉平面于胸6 至胸8 水平(T6~T8),术中不用其他镇静及镇痛药物。手术均采用横切口。

1.3 研究方法

A 组:伤口缝合后以侧入路(腋前线)在超声引导(USG)下行双侧TAP 阻滞。Sonosite 超声仪的5~15 MHz 高频线阵探头在右侧髂前上棘和肋缘连线中点处垂直腋前线扫查,找到腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌,自探头外侧进针,采用平面内技术穿刺,注入0.5%罗哌卡因15 ml。对侧采用相同的技术和药物由同一麻醉医生操作。B 组在手术结束、皮肤缝合完毕后,以0.5%罗哌卡因20 ml 行切口周围皮下浸润。C 组不做切口周围处理。术后根据患者疼痛情况给予不同剂量的舒芬太尼静脉缓慢滴注。

1.4 观察指标及评价标准

(1)一般情况:年龄、身高、体重指数(BMI)等。

(2)麻醉时间(麻醉开始到手术结束的时间)、手术时间、手术结束时麻醉感觉平面。

(3)数字分级法疼痛评分(NRS 评分):记录术后2、4、8、12、24、36 小时NRS 评分(0:无痛,10:难以忍受的剧痛,0~5 分为镇痛满意)。NRS 评分≥5 分时缓慢静推舒芬太尼(0.1 μg/kg)。记录各组给药例数和首次给药时间。

(4)分别于麻醉前(T0),术后2(T1)、12(T4)、24(T5)及36(T6)小时抽取患者外周静脉血3 ml。取1 ml 置于EDTA 抗凝管,采用流式细胞仪(BD 公司,美国)检测CD3+、CD4+、CD8+ 及NK 细胞水平。

1.5 统计学方法

采用SPSS 16.0 统计学软件进行分析,所有计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用单因素方差分析,计数资料比较用χ2检验,P<0.05 为差异有显著性。

2 结果

2.1 3 组一般情况及术后情况比较

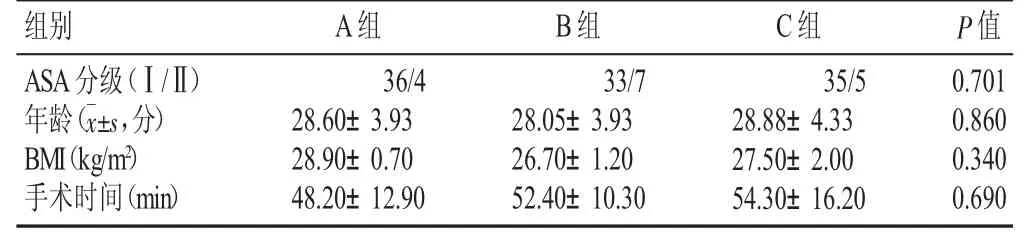

3 组一般情况比较无显著性差异(P>0.05,见表1),麻醉时间、手术结束时麻醉感觉平面无显著性差异(P>0.05,见表2)。

表1 3 组一般情况比较

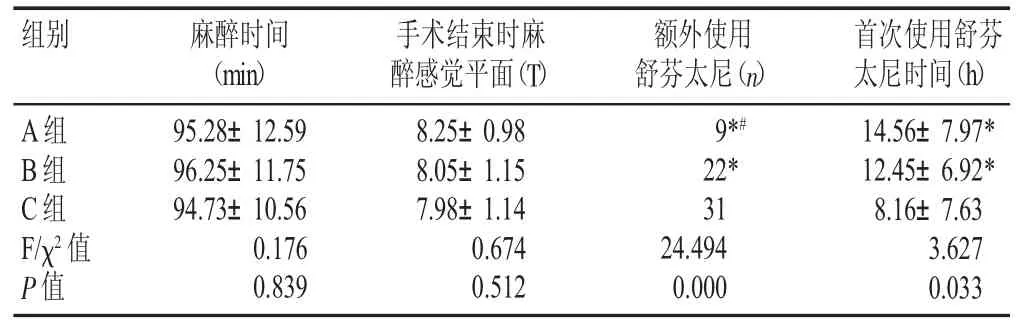

表2 3 组麻醉时间及术后舒芬使用情况比较(x±s)

2.2 3 组追加舒芬太尼的例数和首次给药时间比较

使用经静脉患者自控镇痛后额外追加剂量的例数3 组组间比较具有显著性差异(P<0.05),术后首次使用舒芬太尼时间A 组和B 组明显晚于C 组(P<0.05,见表2)。

2.3 3 组NRS 评分比较

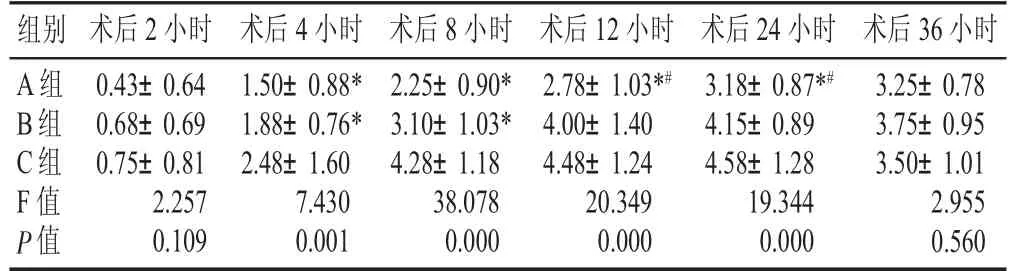

3 组术后2 小时NRS 评分无显著性差异(P>0.05),考虑与麻醉平面尚未完全消失有关;A 组、B 组术后4、8 小时NRS 评分显著低于C 组(P<0.05),表明超声引导下TAP 阻滞和局麻药浸润麻醉对于CS 术后患者均可发挥镇痛作用;A 组术后12、24小时NRS 评分显著低于B 组、C 组,而后两者之间无显著性差异(P>0.05),提示超声引导下TAP 阻滞作用时间更长;3 组术后36 小时NRS 评分无显著性差异(见表3)。

表3 3 组NRS 评分比较(x±s,分)

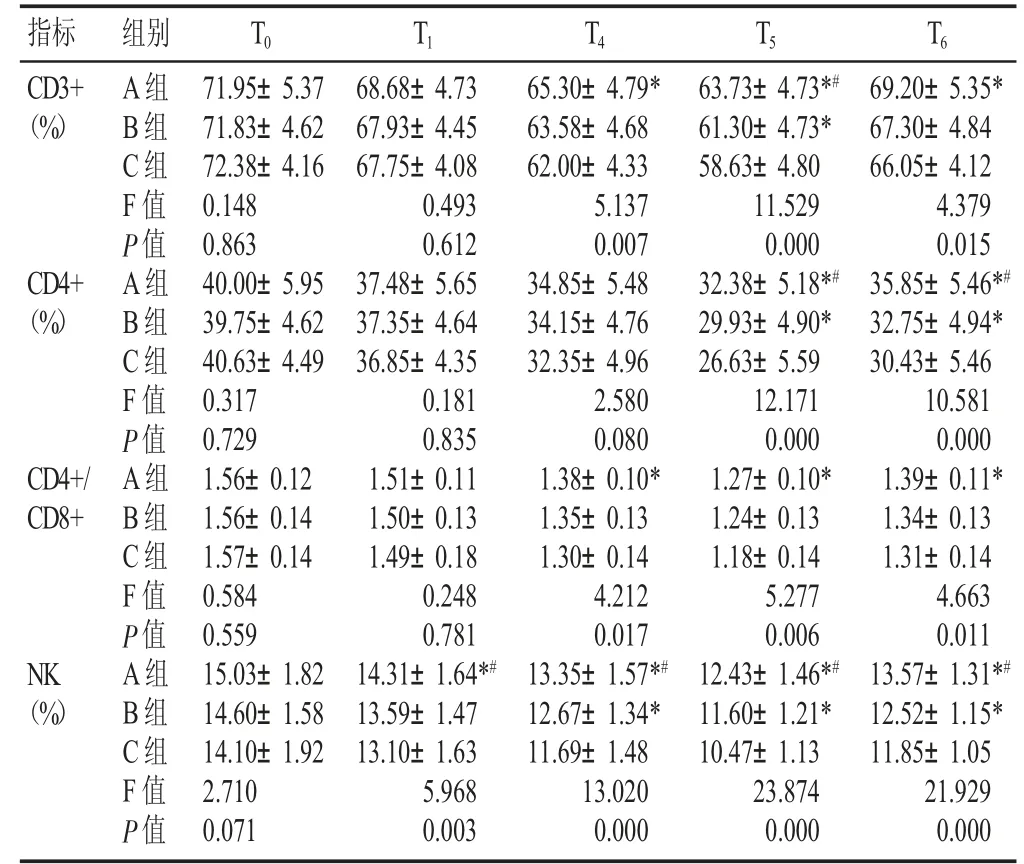

2.4 3 组免疫指标的比较

麻醉后,3 组CD3+呈下降趋势,T6时开始回升,T0、T1时3组间无显著性差异(P>0.05),T4、T5、T6时A 组显著高于C 组,T5时A 组显著高于B、C 组(P<0.05)。麻醉后3 组CD4+均呈下降趋势,T6时回升,3 组间T0、T1、T4时无显著性差异(P>0.05),A组在T5、T6时显著高于B、C 组(P<0.05),B 组显著高于C 组(P<0.05)。麻醉后3 组CD4+/CD8+均下降,T0、T1时无显著性差异(P>0.05),T6时开始升高,A 组于T4、T5、T6时显著高于C 组(P<0.05)。麻醉后3 组NK 细胞均呈下降趋势,T6时开始回升,T0时无显著性差异(P>0.05),术后4 个时点A 组均显著高于B组和C 组(P<0.05),T4、T5、T6时B 组显著高于C 组(P<0.05,见表4)。3 组均未出现严重并发症。

表4 3 组免疫指标比较(x±s)

3 讨论

手术创伤、术后疼痛及麻醉均可使机体出现一系列应激反应,进而使内环境发生变化,免疫功能受到抑制,增加术后并发症发生风险,对患者术后恢复造成不良影响[3],而术后机体免疫功能状态与术后感染、并发症发生等密切相关,对于CS 术后患者,除了影响自身恢复,使其产生不良情绪外,也会影响新生儿。因此,寻找镇痛、镇静效果良好,且对机体免疫功能影响较轻微的镇痛药物和镇痛方式具有重要的临床意义。

3.1 超声引导下的TAP 阻滞用于剖宫产术后镇痛的可能机制

TAP 阻滞近年来被逐渐应用于腹部手术的术后镇痛。随着可视化技术的飞速发展与普及,超声引导下的TAP 阻滞因定位准确、易操作、安全性高、无须特殊护理等优势被广泛应用于CS 患者术后镇痛。有研究表明,TAP 阻滞可以有效缓解CS 术后疼痛,明显减少术后24 小时阿片类药物用量[7]。本研究中,超声引导下的TAP 阻滞效果与前人研究基本一致,且镇痛时效明显优于切口局部浸润麻醉。可能的机制包括TAP 阻滞区域血管分布稀少LA 降解缓慢,作用时间延长;TAP 阻滞区域躯体疼痛神经纤维占主导,而躯体疼为CS 术后疼痛的主要原因[8-10]。

3.2 TAP 阻滞对术后患者细胞免疫的影响

术后免疫抑制与神经内分泌系统以及下丘脑—垂体—肾上腺轴有关。免疫应答过程十分复杂,其中细胞免疫占主导地位,细胞免疫中起主要作用的是T 淋巴细胞亚群。T 淋巴细胞亚群中,CD3+代表细胞免疫总体水平,当CD3+减少时,免疫功能也会下降。CD4+为辅助T 细胞,辅助其他细胞参与免疫应答,并激活其他细胞发生免疫反应。CD4+/CD8+是反映机体免疫平衡状况最敏感的指标,正常情况下该比值相对恒定,比值降低甚至倒置是细胞免疫功能抑制的表现。NK 细胞具有非特异性杀伤靶细胞的功能,对T 淋巴细胞、B 细胞和骨髓干细胞等均发挥调节作用,通过释放淋巴因子对机体免疫功能进行调节。

本研究中,3 组患者麻醉方式、手术方式和手术时间无显著性差异,术后CD3+、CD4+以及CD4+/CD8+水平均较术前下降,麻醉和手术刺激对免疫细胞功能的抑制是主要原因;术后3组各时段CD3+、CD4+以及CD4+/CD8+的变化趋势,在一定程度上反映了TAP 阻滞缓解了围术期细胞免疫功能的抑制,且TAP 阻滞的效果优于伤口周围LA 局部浸润;NK 细胞的变化趋势与其他免疫细胞相似。

TAP 阻滞对于术后患者细胞免疫功能的影响有以下几方面:(1)有效缓解术后疼痛,减轻围术期应激反应[11-12],进而减轻术后疼痛对免疫功能的抑制;(2)TAP 阻滞可明显减少患者术后阿片类镇痛药物的用量,从而减少阿片类药物对免疫功能的影响;(3)TAP 阻滞可以通过缓解术后疼痛降低免疫抑制程度,局麻药可以抑制多种免疫细胞功能,如抑制粒细胞趋化、黏附、吞噬,抑制NK 细胞活性以及呼吸囊爆发等[13],可能是术后TAP阻滞组和LA 浸润组T 细胞、NK 细胞水平下降的原因之一。

本研究有一定局限性。由于手术结束后行超声引导下的TAP 阻滞时腰麻效果尚未完全消退,对术后疼痛评分会产生一定干扰,因此,我们对纳入病例使用相同穿刺点和局麻药,记录麻醉时间、手术时间和手术结束时麻醉感觉平面,以减少研究差异,但仍有不完备之处。另外,尽管实验组采取积极的术后镇痛措施,但术后免疫细胞水平仍呈进行性下降趋势,为顺应术后快速康复(ERAS)潮流,临床麻醉应遵循多模式镇痛(multimodal approach)理念。

综上所述,超声引导下的TAP 阻滞应用于剖宫产患者,可有效缓解术后疼痛,减轻术后免疫功能抑制。