中国糖尿病前期临床干预专家共识(征求意见稿)

中国糖尿病前期临床干预专家组

2016年我国发布了“健康中国2030”规划纲要,将健康中国上升为国家战略,提出“大卫生、大健康”概念,把健康保证的理念以治病为中心转变为以人民健康为中心。《卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出要做好慢性病工作,有效控制糖尿病等主要慢性病的危害及其危险因素。糖尿病的健康管理已经纳入国家基本公共卫生服务内容,糖尿病前期干预迎来了新机遇。

据国际糖尿病联盟发布的数据,2017年我国糖尿病患者已达到1.14亿,成为全球患病人数最多的国家。糖尿病前期人群数量更为惊人,2008年全国流行病调查显示,该人群总数高达1.48亿,已然成为糖尿病的庞大后备军。

糖尿病前期可以被认为是一种标志或分水岭,如出现则标志着将来发生糖尿病、心脑血管疾病、微血管病以及肿瘤和痴呆等的风险性增高。已有充分证据证明,有效干预糖尿病前期可明显减少其转化为糖尿病的可能性。因此,及时发现糖尿病前期人群并对其进行有效管理是预防糖尿病发生的关键。2014年中华医学会内分泌学分会制订颁布了《中国成人2型糖尿病预防的专家共识》(简称《共识》),对糖尿病前期的定义、筛查、干预和管理提出了前瞻性和指导性的建议。为满足我国糖尿病防控新形势的需要,专家组在循证医学证据的基础上,新制订《中国糖尿病前期临床干预专家共识》,提供更具有实践性和操作性的糖尿病前期干预指导。《共识》采用问答形式,方便各级医疗机构使用。

需要声明的是,本《共识》采用WHO 1999年糖尿病、糖尿病前期定义和分期。

1 流行病学及危害

1.1 什么是糖尿病前期?

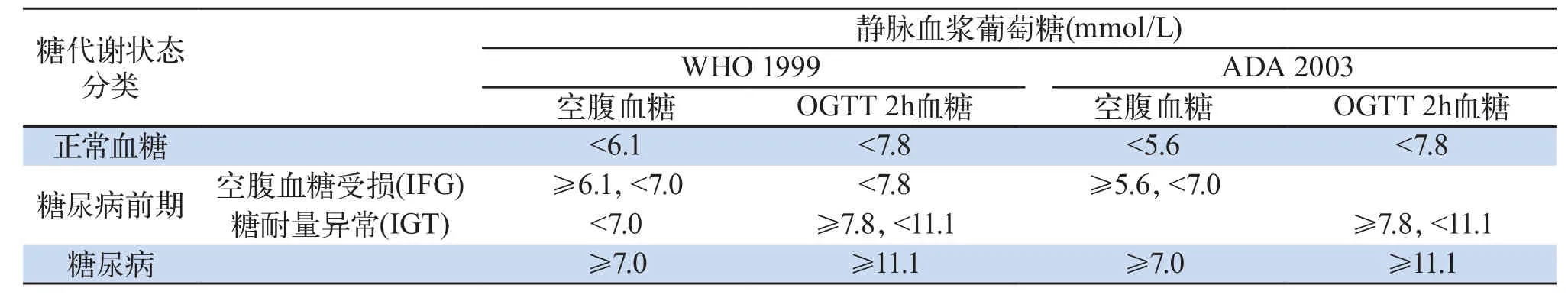

糖尿病前期指由正常糖代谢向糖尿病转化的过渡阶段,此阶段患者血糖值比血糖正常者高,但没有达到糖尿病诊断标准,包括空腹血糖受损(impaired fasting glucose,IFG),即空腹血糖(fasting plasma glucose,FPG)≥6.1mmol/L,<7.0mmol/L;糖负荷后2h血糖(2-hour postprandial blood glucose,2hPG)<7.8mmol/L和糖耐量异常(impaired glucose tolerance,IGT),即FPG<7.0mmol/L;2hPG≥7.8mmol/L,<11.1mmol/L及两者的混合状态(IFG+IGT),是糖尿病预防的重点对象(WHO 1999标准)。

1.2 我国有多少人处于糖尿病前期?

目前,我国是全球糖尿病前期人数最多的国家。2007~2008年全国调查显示,按照WHO 1999标准,我国约有1.48亿糖尿病前期人群。及时发现这部分庞大的人群并进行有效管理是预防糖尿病发生发展的关键。

尽管糖尿病前期人群的调查和报告中采用的糖尿病前期诊断标准与方法不同,但是研究结果均提示糖尿病前期发病率呈逐年上升趋势[1]。2008年我国的一项大样本调查研究[2]显示,按照WHO 1999标准,糖尿病前期患病率为15.5%,其中IFG、IGT与IFG+IGT分别为3.2%、11.0%与1.9%,预估有1.48亿的糖尿病前期患者;2010年全国横截面调查研究[3]显示,按照美国糖尿病协会(American Diabetes Association,ADA) 2010标准,糖尿病前期患病率高至50.1%,基于样本加权的预测表明中国约有4.34亿糖尿病前期患者。由于两次调查的诊断标准不同,这两次数据差距难以比较,但是均显示出糖尿病前期人数较糖尿病患者数更为庞大。

1.3 糖尿病前期有哪些危害?

糖尿病前期标志着发生糖尿病的风险增高,每年约有5%~10%的糖尿病前期患者转变进展为糖尿病。糖尿病将大大增加心脑血管疾病风险,以及糖尿病肾病、视网膜病变、神经病变等慢性并发症发生风险。研究显示,高血糖的损害在糖尿病诊断之前就已经发生,并与肿瘤、痴呆、抑郁等疾病风险增高相关。

(1)进展为糖尿病:每年约有5%~10%的糖尿病前期患者进展为糖尿病[4]。荷兰一项研究[5]显示若不进行任何干预,64.5%的IFG+IGT患者,33%的IFG和33.8%的IGT患者会在6年内转变为糖尿病。我国大庆研究[6]结果也表明,如不进行干预,每年约有7%的IGT患者转化为2型糖尿病,后续随访结果显示对照组93%IGT患者在20年后发展成为糖尿病。

(2)心脑血管疾病:与非糖尿病人群相比,糖尿病患者发生心、脑血管疾病的风险增加2~4倍。研究表明空腹血糖和餐后血糖升高,即使未达到糖尿病诊断标准,心、脑血管疾病发生风险也显著增加。一项53个前瞻性队列研究[7]纳入1611339名患者,分析显示,与血糖正常者相比,IFG和IGT患者患复合心血管疾病风险相对风险分别为1.26和1.30、冠心病的相对风险分别为1.18和1.20、中风的相对风险分别为1.17和1.20、全因死亡率的相对风险分别为1.13和1.32,IGT较IFG患者全因死亡率相对风险明显增高。台湾一项研究[8]表明IFG是2型糖尿病和心血管疾病的独立危险因素。

(3)微血管病变:糖尿病微血管病变是糖尿病最常见和最严重的慢性并发症,是糖尿病致死、致残的主要原因之一。现有研究表明在糖尿病前期人群发现也存在同样的风险。德国研究[9]观察到糖尿病前期人群视网膜病变患病率为8.1%;在1999~2006年美国疾病预防控制中心国家健康和营养调查(NHANES)[10]中,糖尿病前期慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)的患病率为17.7%,非糖尿病患者患病率为10.6%。研究发现[11]19.8%的糖尿病前期患者患有心血管自主神经病变,5.7%患有糖尿病多发性感觉神经病变。

(4)肿瘤风险:目前认为2型糖尿病和肿瘤可能存在共同的潜在危险因素,即易患2型糖尿病的危险因素多数也是易患肿瘤的高危因素。相关研究中发现患者在糖尿病前期已存在肿瘤风险。一项包含超过890,000名受试者的16项前瞻性队列研究的荟萃分析[12]发现,与一般人群相比,糖尿病前期患者患肿瘤风险显著增加,特别是肝癌、胃癌及结肠直肠癌。研究[13]证实糖尿病和糖尿病前期是所有癌症死亡的独立风险预测因子,尤其是肝癌死亡,在未确诊糖尿病的人中,FPG和2hPG与癌症死亡的风险正相关。国外一项回顾性队列研究[14]中评估了在糖尿病发病前后患乳腺癌的风险,发现糖尿病前期乳腺癌风险即有所增加,相对风险为1.16。

(5)痴呆:一项日本研究[15]纳入1017名年龄≥60岁的受试者随访15年发现,糖尿病是导致全因痴呆的重要危险因素,2hPG水平升高与全因痴呆及其亚型的风险增加密切相关,并且在IGT阶段时,其风险已有明显增高。基于社区的前瞻性队列研究[16]发现,较高的葡萄糖水平与痴呆风险增加有关。

(6)其他:由于血糖高于正常值,糖尿病前期也会增加其他疾病风险。我国一项纳入20项研究的荟萃分析[17]发现,与正常人相比,糖尿病前期患者抑郁症的患病率有所增加(优势比:1.11)。

2 糖尿病前期的筛查与诊断

2.1 谁负责糖尿病前期的筛查和管理?

糖尿病前期是在糖尿病筛查中发现的。因此,易于发现糖尿病高危人群的医疗机构和医务工作者应承担起糖尿病筛查的责任。主要途径有:

(1)基层医疗机构:落实健康中国的国家战略,基层医疗机构已成为糖尿病防治的第一道关口。《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》指出,乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)要通过本地区社区卫生诊断和门诊服务等途径筛查和发现2型糖尿病患者,掌握辖区内居民2型糖尿病的患病情况。在此过程中发现存在糖尿病高危因素的人群,主动对其开展糖尿病筛查。其中对糖尿病患者的一级亲属开展糖尿病筛查是基层医疗机构的独特优势。

(2)体检机构:将糖尿病风险评估纳入常规体检项目;对健康体检中发现的血糖异常患者进一步行血糖检测。

(3)糖尿病高危人群可能就诊的相关科室:内分泌科、心内科、老年科、精神科、妇产科等。应针对存在肥胖、高血压、血脂异常、多囊卵巢综合征、长期服用抗精神病/抗抑郁药物、老龄等糖尿病高危因素的患者开展糖尿病筛查。

对糖尿病前期患者需进行积极有效的干预和管理以预防糖尿病的发生。

管理方面建议:由基层医疗机构的医务人员以糖尿病家庭和社区为中心开展糖尿病前期管理工作,并督导患者及其家属进行自我管理;内分泌科医生对基层医生进行糖尿病前期筛查管理的工作指导。

“健康中国2030”规划纲要提出要以提高人民健康水平为核心,为保障人民健康作出制度性安排,健康中国上升至国家战略。糖尿病、高血压两项慢性疾病的健康管理已经纳入国家基本公共卫生服务内容,由基层医疗卫生服务机构提供相应服务。

2.2 哪些人是糖尿病的高危人群?

在成年人(>18岁)中,具有下列任何一个及以上的糖尿病危险因素者,即为糖尿病高危人群。

(1)年龄≥40岁;

(2)有糖尿病前期(IGT、IFG或两者同时存在)史;

(3)超重[体质指数(b o dy m a ss i ndex,BMI)≥24kg/m2]或肥胖(BMI≥28kg/m2)和(或)中心型肥胖(男性腰围≥90cm,女性腰围≥85cm);

(4)静坐生活方式;

(5)一级亲属中有2型糖尿病家族史;

(6)有妊娠期糖尿病史的妇女;

(7)高血压[收缩压≥140mmHg(1mmHg=0.133kPa)和(或)舒张压≥90mmHg],或正在接受降压治疗;

(8)血脂异常[高密度脂蛋白胆固醇(high density lipid-cholesterol,HDL-C)≤0.91mmol/L和(或)甘油三酯(triglyceride,TG)≥2.22mmol/L],或正在接受调脂治疗;

(9)动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)患者;

(10)有一过性类固醇糖尿病病史者;

(11)多囊卵巢综合征(polycystic ovary syndrome,PCOS)患者或伴有与胰岛素抵抗相关的临床状态(如黑棘皮征等);

(12)长期接受抗精神病药物和(或)抗抑郁药物治疗和他汀类药物治疗的患者。

2.3 糖尿病的筛查方法有哪些?

目前筛查糖尿病的方法有:糖尿病风险评分[如中国糖尿病风险评分量表(CDRS)]、血浆血糖检测[空腹血糖、任意点血糖、口服葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test,OGTT)]、糖化血红蛋白(hemoglobin A1c,HbA1c)、全血血糖检测(指尖血糖)等。不同检测方法的准确性、简便性、费用各有差异。

由于我国糖尿病前期人群庞大,在群体中进行糖尿病前期和未诊断糖尿病筛选时,首先应该用费效比合理的筛查工具确定出高危人群,然后再进行OGTT以确诊。本共识推荐采用两步法开展糖尿病筛查。

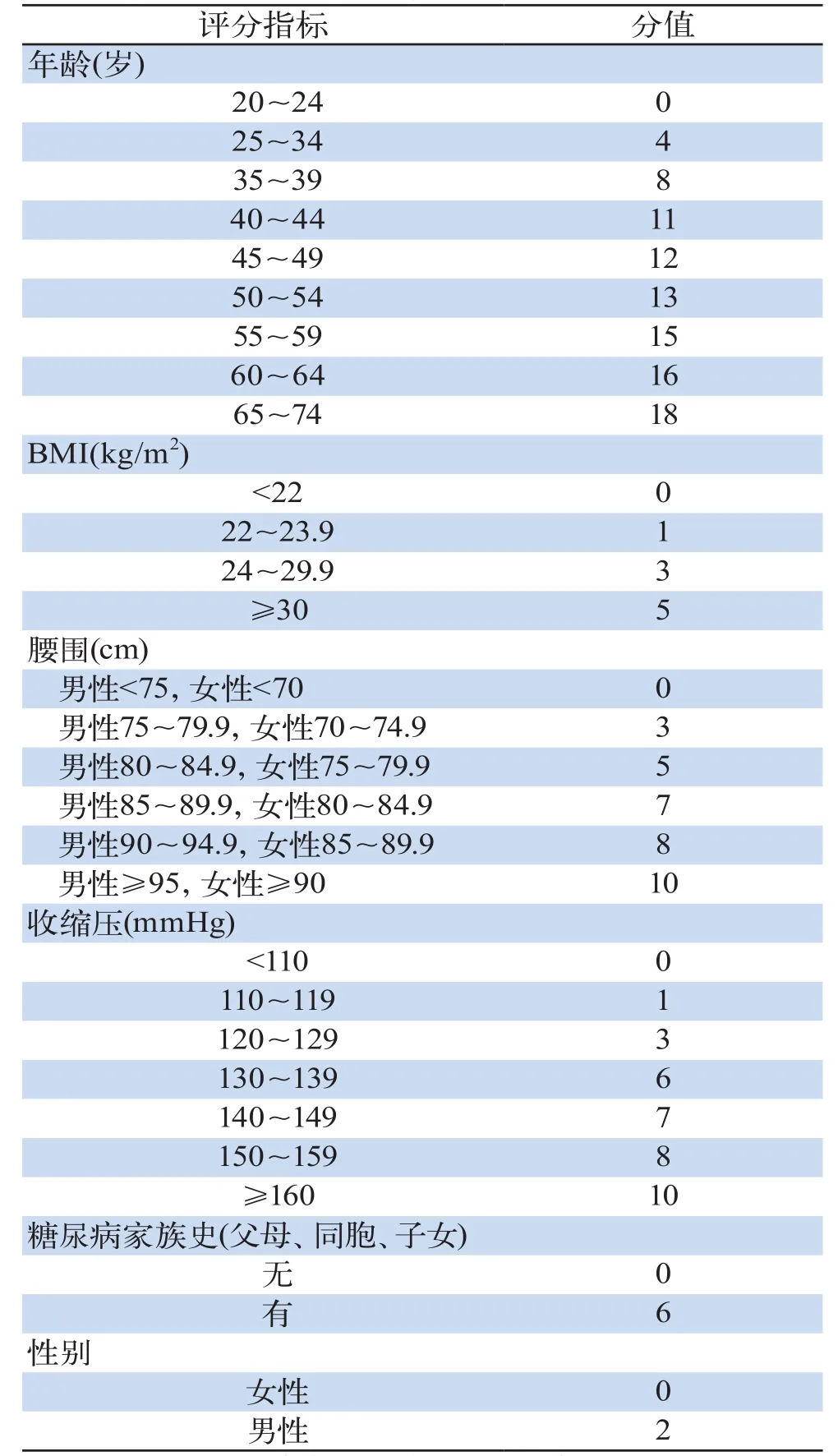

第一步:采用中国糖尿病风险评分表,对20~74岁普通人群进行糖尿病风险评估。

第二步:风险评分总分≥25分者进行OGTT。

中国糖尿病风险评分表[18]:该评分表的制订源自2007~2008年全国14省、自治区及直辖市的糖尿病流行病学调查数据,评分值的范围为0~51分,最佳截止值为25分。在青岛进行的两项外部验证中,其灵敏度和特异性分别为92.3和35.5%,86.8和38.8%。

《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》[19]推荐,糖尿病筛查对于具有至少一项危险因素的高危人群应进一步进行空腹血糖或任意点血糖筛查,其中空腹血糖筛查是简单易行的方法,宜作为常规的筛查方法,但有漏诊的可能性。

2007~2008年我国糖尿病流行病调查[2]发现,若仅查空腹血糖,糖尿病前期的患者中将有71%的IGT患者和12%的IGT+IFG患者被漏诊,OGTT将大大降低漏诊率。

HbA1c检测:目前我国检测方法的标准化、普及化程度及检测成本等方面还存在很多问题,暂不用于糖尿病的诊断[20]。

2.4 糖尿病前期的诊断标准是什么?

国际上主要采用的糖尿病分类诊断标准有两个:WHO 1999年分类诊断标准和ADA 2003年标准,两者IFG切点不同,详见表1。我国当前采用WHO 1999的定义和分期。除特别注明外,本共识均采用WHO 1999诊断标准。

3 糖尿病前期的临床干预

3.1 糖尿病前期干预的目标和原则是什么?

目标:对糖尿病前期患者进行适当及规律的干预使其逆转为血糖正常人群,至少应尽力维持在糖尿病前期,力争阻止或延缓其进展为糖尿病。

原则:对糖尿病前期人群实行分层管理,依据发生糖尿病的风险高低分为较高风险人群和较低风险人群,较高风险人群指IFG+IGT人群或合并1种及以上风险因素人群,包括超重或肥胖、糖尿病家族史、心血管疾病家族史、高血压血脂异常、妊娠期糖尿病史、心血管疾病、久坐不动的生活方式、代谢综合征、非酒精性脂肪性肝病、多囊卵巢综合征;较低风险人群指单纯的IFG或IGT人群。生活方式干预为基石,并应贯穿糖尿病前期临床干预的整个过程。

表1 糖代谢状态分类

中国大庆研究显示,生活方式干预6年可使IGT人群以后14年进展为2型糖尿病的累计发生风险下降43%。芬兰糖尿病预防研究(DPS)[21]平均随访7年,生活方式干预可使IGT人群的2型糖尿病发生风险下降43%。美国预防糖尿病计划(DPP)[22]提示,生活方式干预组的糖尿病发生率比对照组下降58%。其他国家多项随机对照研究显示,糖尿病前期人群接受适当的生活方式干预可延迟或预防2型糖尿病的发生。STOP DIABETES研究[23]、STOP-NIDDM[24]等研究也显示二甲双胍、阿卡波糖、噻唑烷二酮类、胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1,GLP-1)受体激动剂、减肥药奥利司他等药物干预可降低糖尿病前期发生糖尿病的风险。

2019年美国临床内分泌医师协会(American Association of Clinical Endocrinologists,AACE)联合美国内分泌学会(American College of Endocrinology,ACE)公布的糖尿病综合管理指南[25]中指出,糖尿病前期会增加ASCVD风险,应该接受生活方式治疗和药物治疗,并实行分层管理,满足一条糖尿病前期标准进行强化减重治疗和低风险药物治疗;满足多条糖尿病前期标准应进行药物治疗。

3.2 怎样对糖尿病前期人群进行健康教育管理?

教育管理的目标:使糖尿病前期患者充分认识糖尿病前期并掌握糖尿病前期的自我管理能力;通过教育管理提高患者健康素养及依从性,促进临床干预效果,达到行为上的转变,最终改善临床结局、健康状况和生活质量。

教育管理的要点:①在健康教育的同时给予患者心理支持,缓解患者压力,针对患者的心理性格差异,进行有针对性的教育,耐心讲解糖尿病前期并不可怕,通过有效改善自身行为生活方式,血糖会发生逆转甚至恢复到正常水平,要端正思想,乐观对待,不要恐惧也不要任其发展;②重视糖尿病前期患者家庭成员的健康教育,鼓励家庭成员共同参与并督导实施防治计划;③采取多种教育管理形式,利用短信、电话、信息化平台等有效化教育;④有经济条件及健康需求者可选择相应的健康管理机构进行自我管理。

教育管理的实施:

(1)评估:资料收集,包括病情、知识、行为、心理。

(2)发现问题:找出患者在知识和行为上主要存在的问题。

(3)制订目标:确定经教育后患者在知识和行为上所能达到的目标。

(4)列出计划:根据患者情况(初诊、随诊),体现个体化和可行性。

(5)实施:采用具体教育方法和技巧对患者进行教育。基本内容:糖尿病前期的自然进程;糖尿病的临床表现;糖尿病前期的危害及如何防治糖尿病及急慢性并发症;糖尿病前期干预及自我管理的重要性;个体化的治疗目标;个体化的生活方式干预措施和饮食计划;规律运动和运动处方;糖尿病患者的社会心理适应;鼓励家庭成员共同参与并督导实施防治计划。

(6)效果评价:反馈频度、内容,制订下一步教育方案。

3.3 怎样对糖尿病前期人群进行生活方式干预?

3.3.1 怎样对糖尿病前期人群进行医学营养干预?

(1)目标:通过营养治疗达到并维持理想的血糖水平,包括控制血脂异常和高血压等,提供均衡营养的膳食。具体目标为:使超重或肥胖者BMI达到或接近24kg/m2,或体重至少下降7%,并使体重长期维持在健康水平;每日饮食总热量至少减少400~500kCal(1kCal=4.184kJ);饱和脂肪酸摄入占总脂肪酸摄入的30%以下。

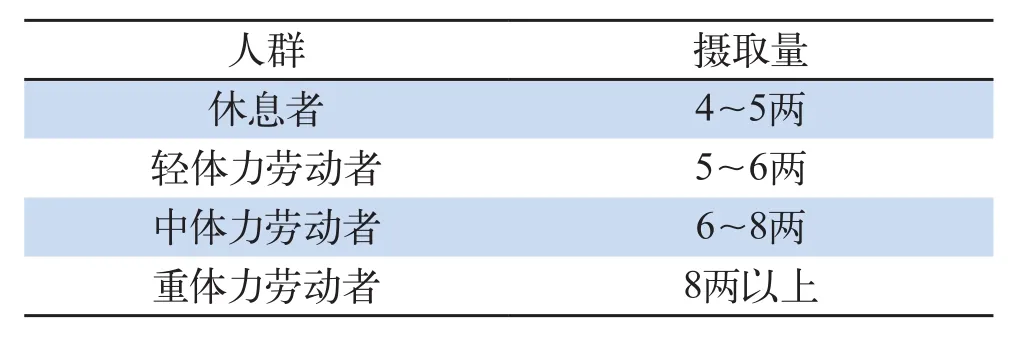

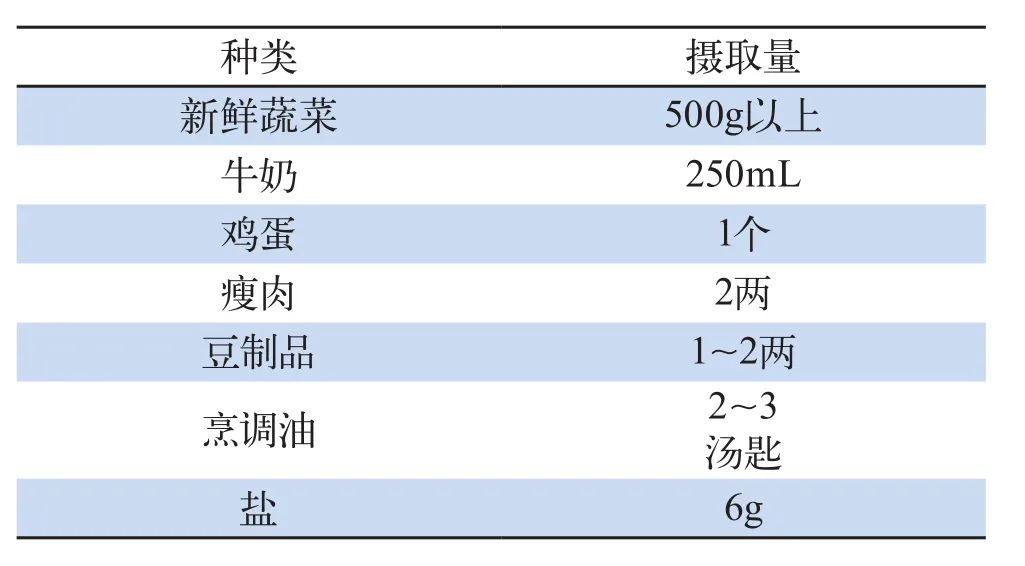

(2)制订饮食计划:本共识建议合理平衡膳食,能量摄入应符合体重管理目标。每日所需热量中45%~60%来自碳水化合物,25%~35%来自脂肪,15%~20%来自蛋白质。根据简单可执行的膳食估算法(见表2、表3)控制热量摄入,平衡营养,均匀分配每日饮食。

体重正常者:按照饮食估算食谱一日至少三餐,使主食及蛋白质等较均匀的分布在三餐中,并定时定量,一般按1/5、2/5、2/5分配或1/3、1/3、1/3分配。

肥胖者:主食、副食摄入量减少10%以上,同时加强体育锻炼。

(3)饮食注意事项:烹饪时尽量采用植物油,保证不饱和脂肪酸的摄入;适当进食粗粮等富含膳食纤维的食物,同时应计入每日摄入总热量。

限盐限酒:建议糖尿病前期患者控制血压,每日限盐6g;不建议饮酒,或必须饮酒时计入总热量,每克酒精可提供7kCal的热量。

(4)有经济条件或健康需求者可选择健康管理机构、俱乐部、小组管理,或家庭互助等多种形式提高生活方式干预效果。

表2 每日主食摄取量估算表

表3 每日副食摄取量估算表

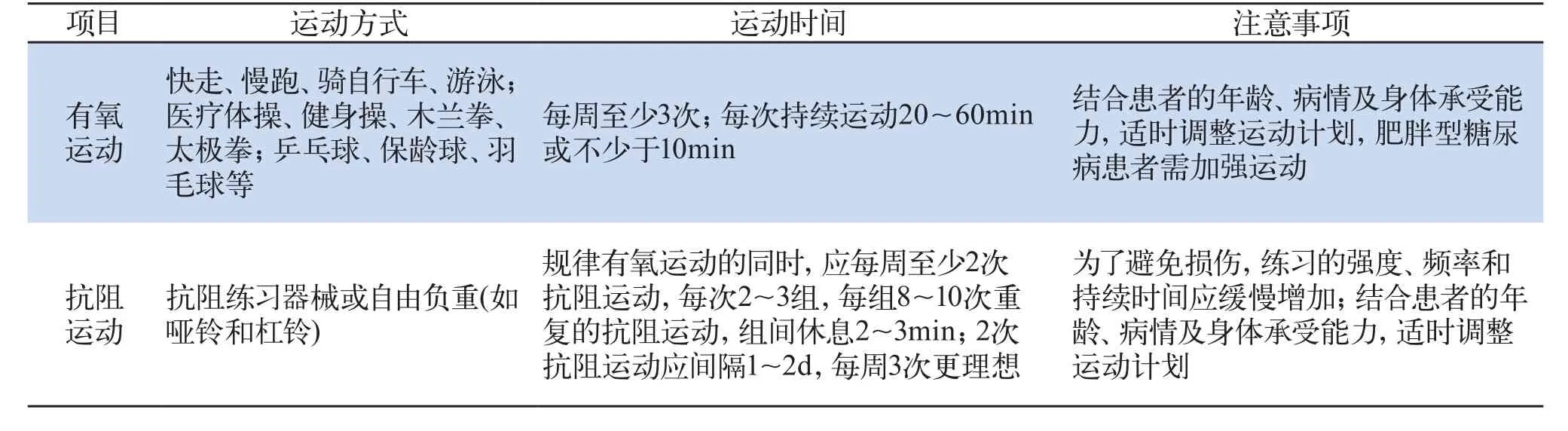

表4 运动干预措施

3.3.2 怎样对糖尿病前期人群进行运动干预?

(1)目标:使超重或肥胖者BMI达到或接近24kg/m2,或体重至少下降7%,并使体重长期维持在健康水平;中等强度至剧烈强度的体力运动至少保持在150min/周。

(2)干预措施:有氧训练通过增强胰岛素敏感性增加葡萄糖摄取,而不依赖于肌肉质量或者有氧代谢能力的改变。抗阻运动训练可引起的肌肉质量增加有利于血糖摄取,并且不依赖于改变肌肉固有的胰岛素应答能力。本共识推荐有氧和抗阻运动的联合运动干预,多样的运动形式也避免了运动的单一性,有利于增强患者运动依从性。运动干预措施详见表4。

(3)有经济条件或健康需求者可选择健康管理机构、俱乐部、小组管理或家庭互助等多种形式提高生活方式干预效果。

荷兰干预研究[26]中生活方式干预措施包括:碳水化合物、蛋白质及脂肪摄入分别占总热量55%、10%~15%及30%~35%;鼓励戒烟和限制饮酒;要求每周至少中等强度运动5天,每次运动时间不少于30min;第1年的减重目标为体重的5%~10%。第一年随访结果体重和腰围均有下降,干预组OGTT 2h血糖下降0.8mmol/L,对照组上升0.2mmol/L。

大庆研究[6]中饮食运动干预组每日摄入总热量为104.65~125.58J/kg(25~30kCal/kg),碳水化合物、蛋白质及脂肪摄入分别占总热量55%~65%、10%~15%及25%~30%,限制饮酒及食糖,鼓励多吃蔬菜。运动组要求适当增加业余体力活动,增加的活动量要多于每日1~2个运动单位[1个运动单位相当于消耗334.88kJ(80kCal)]热量,平均随访6年可减少糖尿病发生率41%。

美国糖尿病预防计划研究(DPP)[22]:生活方式干预组实行低脂肪、低脂饮食和每周至少快步行走150min,目的使体重减轻7%并维持在此水平。与对照组相比,生活方式干预组糖尿病发生率降低58%,平均随访3.2年,第1年干预组体重下降在4.2kg,对照组为0.8kg。第2年干预组为3.5kg,对照组为0.8kg。研究还观察到,干预组血压、空腹和口服75g OGTT 2h血糖以及胰岛素水平较对照组明显下降,糖尿病发生率降低58%。

《美国糖尿病运动指南》[27]认为体育运动在预防2型糖尿病方面扮演着很重要的角色,至少应该推荐进行2.5h/周的中等强度至剧烈强度的体育运动,作为生活方式改变的一部分来预防高危成年人的2型糖尿病的发生。目前,推荐有氧运动训练联合抗阻运动训练。2型糖尿病患者进行每周3次的联合训练对于血糖的控制可能比单独进行有氧运动训练或抗阻运动训练有更多的益处[28]。

本共识推荐合理膳食,控制摄入热量并进行中等强度运动。合理膳食模式指以谷类食物为主,辅以高膳食纤维、低盐低糖低脂肪的多样化膳食模式,合理膳食可以降低2型糖尿病风险。膳食估算法简单易实行,适合大部分人群使用。

3.4 糖尿病前期的药物干预的时机与原则包括哪些?

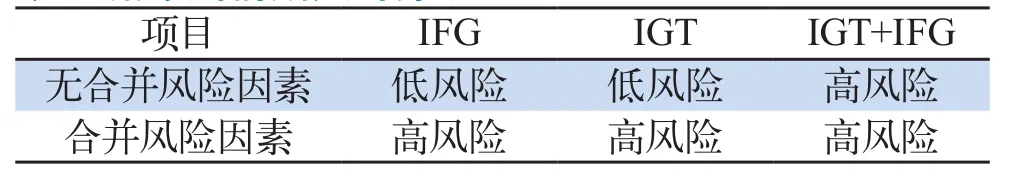

本共识建议根据糖尿病前期进展为糖尿病的风险高低、个体的健康需求/经济和医疗条件进行分层管理。糖尿病前期人群分层见表5。较低风险者先实施生活方式干预,6个月后未达到控制目标(超重或肥胖者BMI达到或接近24kg/m2,或体重至少下降7%;IFG者空腹血糖>6.1mmol/L,IGT者OGTT 2h血糖>7.8mmol/L),或高血糖进展和(或)无法严格遵守生活方式者启动药物干预;较高风险或具有健康需求(例如年龄<60岁)、有经济和医疗条件者,可考虑在生活方式干预的同时启动药物干预。

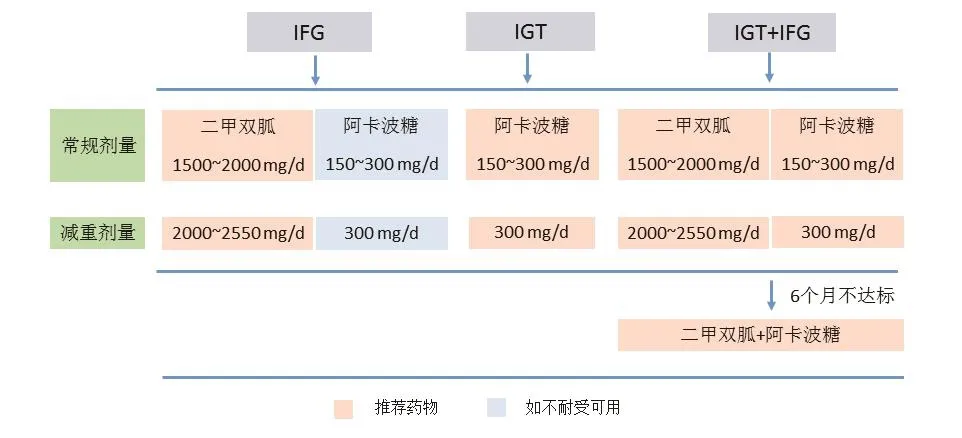

在糖尿病前期人群中进行药物干预的临床试验显示,二甲双胍、α-糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类(thiazolidinediones,TZDs)、GLP-1受体激动剂以及减肥药奥利司他等药物治疗可以降低糖尿病前期人群发生糖尿病的风险。其中,二甲双胍和阿卡波糖在糖尿病前期人群中长期应用的安全性证据较为充分,在不同糖代谢人群中的推荐剂量见附图2。

表5 糖尿病前期人群分层

其他人群:应该根据患者情况,个体化区别对待。如已患脑心血管疾病(cerebro-cardiovascular disease,CCVD)、老年或超老年、老年痴呆、精神障碍、脏器功能受损、预期寿命<10年以及老年独居等的糖尿病前期者,病情差别较大,重点是健康教育、血糖外其他CCVD危险因素的控制与监测及血糖监测,一般不需要针对血糖做特别干预。

根据A H R O报告[29],不同糖代谢人群进展为糖尿病的相对风险分别为:I F G人群 6.07~9.15;IG T人群 4.35~4.63;IFG合并IGT最高,为9.96~14.95。印度一项研究[30]提出,在同时具有IGT(F PG≥5.6m mol/L,≤6.9mmol/L)+IFG、HbA1c5.7%~6.4%且合并高危因素者,进展为糖尿病的风险更高,建议此类人群在生活方式干预的同时使用药物干预。美国ADA[31]也建议考虑风险因素,对于糖尿病前期患者,特别是BMI>35kg/m2、年龄<60岁、有妊娠期糖尿病(gestational diabetes mellitus,GDM)史的女性,无论生活方式干预能否降低糖化值,均可考虑使用二甲双胍干预,以预防2型糖尿病的发生。

新西兰Auckland干预研究[32]在第1年饮食干预期间,干预组体重下降大于对照组,两组患IGT或2型糖尿病的比例分别为47%和67%(P<0.05),而继续随访2年后发现,两组患IGT或2型糖尿病的比例已无明显差别,4年后体重无明显差别,分析与不能很好地坚持饮食和运动治疗有明显关系。芬兰糖尿病预防研究[21]中,干预组仅43%达到了减重目标,仅47%饮食脂肪摄入<30%,仅36%增加了运动强度。美国DPP[22]干预组仅50%达到了减重目标,74%达到了运动目标,部分人无法严格遵守饮食运动。药物干预虽然从经济上和心理上均增加了患者的负担,但口服药物使用方便,效果明确,可有效延缓糖尿病前期患者发展为糖尿病的进程。

药物干预效果:

(1)阿卡波糖:一项双盲安慰剂对照随机试验(STOPNIDDM)[24]结果证明,使用阿卡波糖可以使糖耐量异常患者3.3年内进展为糖尿病的风险降低25%,且有心血管获益。ACE研究[33]结果表明,在患有冠心病和葡萄糖耐量降低的中国患者中,阿卡波糖虽未降低该类人群的主要不良心血管事件风险,但是降低了糖尿病的发病率,是我国唯一获得IGT适应证的药物。

(2)二甲双胍:STOP DIABETES研究[23]显示,与仅接受生活方式治疗的患者相比,接受二甲双胍和吡格列酮治疗的患者未来发生2型糖尿病的风险降低71%,而接受二甲双胍、吡格列酮和GLP-1受体激动剂治疗的患者风险降低88%。DPP研究[22]中纳入接受二甲双胍治疗的IGT患者1073例,与安慰剂相比,IGT患者应用二甲双胍2.8年可使糖尿病发生相对风险下降31%。并发现,二甲双胍在FPG较高的IGT患者中作用显著,FPG较高(6.1~6.9mmol/L)的IGT患者糖尿病发生相对风险可下降48%,而FPG较低(5.3~6.0mmol/L)的IGT患者仅下降15%。二甲双胍对不同BMI水平的IGT患者作用也有所不同,BMI为22~30kg/m2的IGT患者使用二甲双胍后糖尿病发生相对风险仅降低3%,BMI为30~35kg/m2的IGT患者降低16%,而BMI≥30kg/m2的人群相对风险降低高达53%。

(3)其他药物:在ACT NOW研究[34]中,与安慰剂相比,吡格列酮可使IGT患者转化为2型糖尿病的风险降低72%,但会导致体重增加并有水肿反应。其他研究表明,GLP-1受体激动剂、奥利司他在减轻体重和减少糖尿病发生风险方面也有效。因噻唑烷二酮类不良反应较大,GLP-1受体激动剂尚缺乏长期的安全性分析,故仅限用于进展为2型糖尿病的风险极高且经其他传统的干预方式失败的患者。

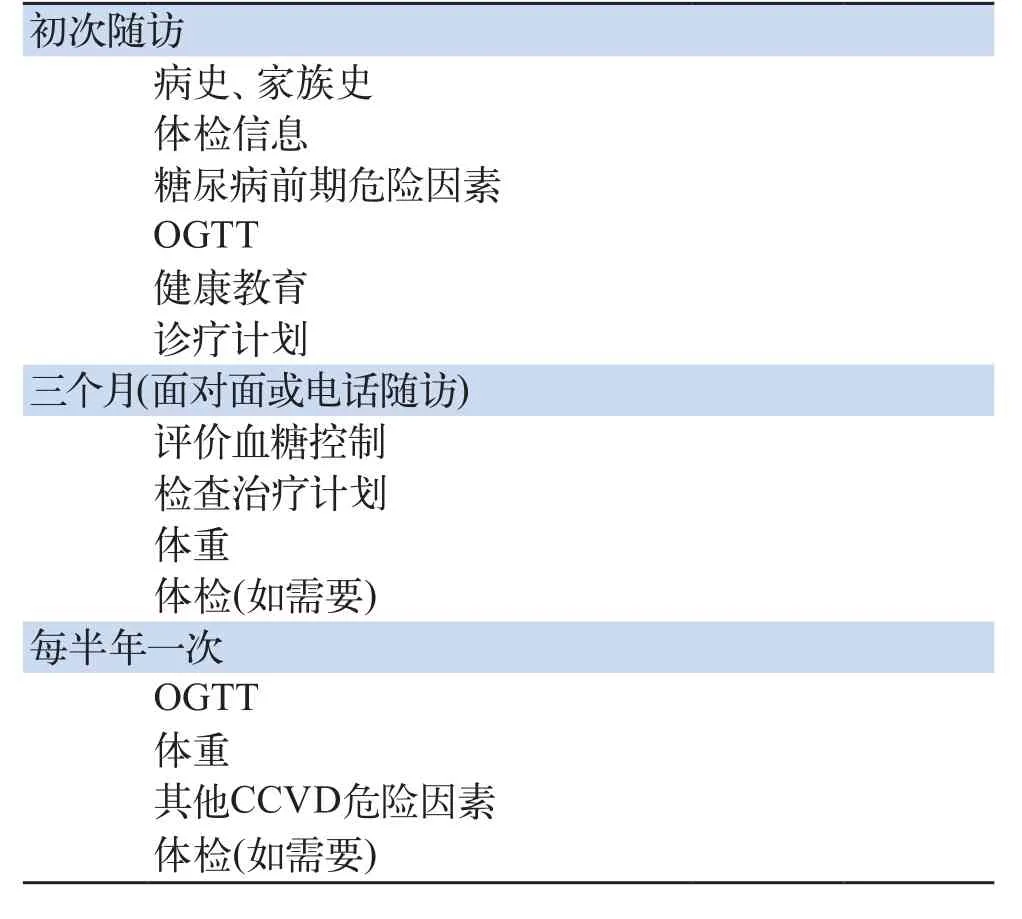

4 糖尿病前期的随访

(1)建档:收集糖尿病前期患者基本信息、体检表、随访记录表以及其他卫生服务记录表等,以社区卫生服务中心为依托建立个人档案。

(2)随访:每半年面对面或电话随访了解患者饮食运动执行情况、有无并发症、血糖控制情况、症状改善情况等;登记体检的情况,进行动态比较,制订诊疗方案。

(3)监测:每年至少进行1次OGTT检验;已进行药物干预者,每次随访时需检测FPG及餐后2hPG血糖;定期监测体重及其他心脑血管疾病危险因素。

5 总结

2型糖尿病已经成为世界性的公共卫生问题,正如2014年《柳叶刀》杂志分析,糖尿病预防每延迟1年就会增加1000万糖尿病患者。专家组在循证医学证据基础上,结合糖尿病防控新形势制订本《共识》,希望对我国糖尿病前期临床干预提供更具实践性和操作性的指导,以推动糖尿病防控的实际工作。

本《共识》建议在基层医疗机构、体检中心和医院相关科室开展风险因素评分+OGTT的两步法筛查,对发现的糖尿病前期人群积极干预和管理。通过强化健康教育,以更具执行性的生活方式干预为基石,根据干预效果及危险因素分层进一步选择适当的药物干预。通过对糖尿病前期患者有效的临床干预,延缓和预防糖尿病的发生。

编写委员会:(略)

附录

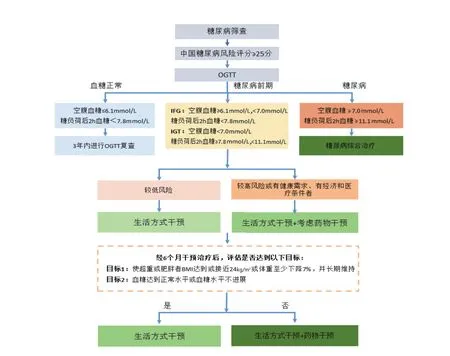

附录1 糖尿病前期临床简易干预流程,见附图1

附录2 糖尿病前期药物干预,见附图2

附录3 饮食计划的制订

第一,计算理想体重。方法1:理想体重(kg)=身高(cm)-105。在此值±10%以内均属正常范围,低于此值20%为消瘦,超过20%为肥胖;方法2:BMI 18.5~23.9kg/m2为正常,<18.5kg/m2属于消瘦,≥24.0kg/m2属于超重,≥28.0kg/m2为肥胖。

附图1 糖尿病前期临床简易干预流程

附图2 糖尿病前期药物干预

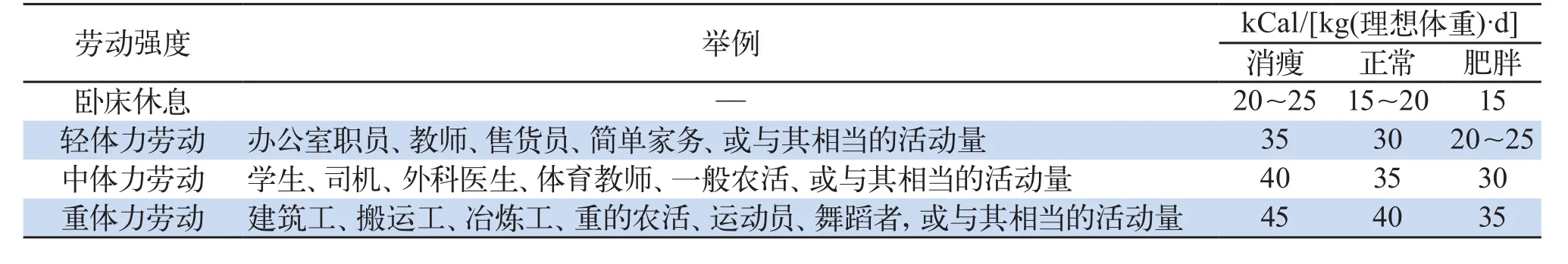

第二,计算每日所需热量。根据理想体重和参与体力劳动的情况,计算出每日需要从食物中摄入的总热量,每日所需要的总热量=理想体重×每公斤体重需要的热量,详见附表1。

附表1 不同体力劳动的热量需求表

附表2 三大营养物质提供热能百分比及换算

附录3 中国糖尿病风险评分表

第三,分配三大营养物质的摄取(附表2)。

第四,按照饮食估算法合理分配膳食。

第五,饮食注意事项。

⑴脂肪酸的摄入:一般来说,动物性脂肪主要含饱和脂肪酸,植物性脂肪则主要含不饱和脂肪酸。建议采用低脂、低饱和脂肪和低反式脂肪酸的饮食方案,烹饪时尽量采用植物油,使饱和脂肪酸摄入占总脂肪酸摄入的30%以下。

⑵膳食纤维的摄入:膳食纤维具有降低餐后血糖、调血脂、改善葡萄糖耐量的作用。豆类、富含纤维的谷物类、水果、蔬菜和全谷物食物均为膳食纤维的良好来源。建议适当进食粗粮等富含膳食纤维的食物,同时应计入每日总热量。

⑶限盐限酒:建议糖尿病前期患者控制血压,每日限盐6g;不建议饮酒,或必须饮酒时计入总热量,每克酒精可提供7kCal的热量。

附录4 中国糖尿病风险评分表,见附表3

附录5 口服葡萄糖耐量试验(OGTT)方法

⑴晨7~9时开始,受试者空腹(8~10h)后口服溶于300mL水内的无水葡萄糖粉75g,如用1分子水葡萄糖则为82.5g。儿童则予每千克体重1.75g,总量不超过75g。糖水在5min之内服完。

⑵从服糖第1口开始计时,于服糖前和服糖后2h分别在前臂采血测血糖。

⑶试验过程中,受试者不喝茶及咖啡,不吸烟,不做剧烈运动,但无须绝对卧床。

⑷血标本应尽早送检。⑸试验前3d内,每日碳水化合物摄入量不少于150g。⑹试验前停用可能影响OGTT的药物,如避孕药、利尿剂或苯妥英钠等3~7d。

附录6 随访记录表,见附表4

附表4 随访记录表