乾隆时期试律诗艺术风格探析*

陈圣争

内容提要:自乾隆二十二年开始会试中加入试律诗,二十四年乡试中又加入试律诗,此后试律诗推广到各类考试之中。其中尤以乡、会试为主,每科乡会试考官需要对士子的试律诗做出点评。通过现存的乾隆时期考官评语可见当时试律诗的艺术风格和师法取向,在一定程度上,试律诗的艺术风格亦与当时诗坛的诗风相关,值得深入研究和探讨。

自乾隆二十二年(1757)开始,会试中加入试律诗,“嗣后会试第二场表文可易以五言八韵唐律一首”,“即以本年丁丑科会试为始”;乾隆二十四年(1759)乡试中又加入试律诗,“乡试自乾隆己卯科为始,于第二场《经》文之外,试以五言八韵唐律一首,照会试一体办理”;到乾隆二十九年(1764),进一步将之写入《钦定大清会典》,明确规定:“凡试以文艺,乡、会试均第一场《书》艺三、论一;第二场《经》艺四、五言八韵诗一;第三场时务策五。”其后,试律诗广泛应用于散馆、朝考、考差、翰詹大考、贡生考试及童试、岁科二试(按:童试与岁科二试为五言六韵试律诗)等各类领域。

不过,试律诗主要仍以乡、会试中的五言八韵律诗为主,由于乡、会试是全国性的抡才大典,故受朝廷委派的考官及阅卷官责任重大。尤其是试律诗,乃乾隆帝厉行推广的考试内容,并一再强调:如果试律诗不合格,则不论其他文字优劣与否,不得予录。更甚的是,在乾隆四十七年(1782)之后,将试律诗由二场提至一场《四书》文之后,益发突出了试律诗在乡、会试中的地位。

一 乡会试中的考官评语

试律诗在当时占着如此重要的地位,考官在评阅试律诗时更须谨慎。在乡、会试中,分房考官需对分房内考生的每份试卷做出评判而写下相关批语,其批语不可随意妄下而敷衍塞责,否则一旦被主考抽查出问题而上报,则将会被从重处置。是以在乾隆朝乡会试考官评语中,大者从整首诗作的风格、意象、思路等,细则从字词的运用、诠题是否得当等方面,都需做出切当的评语。

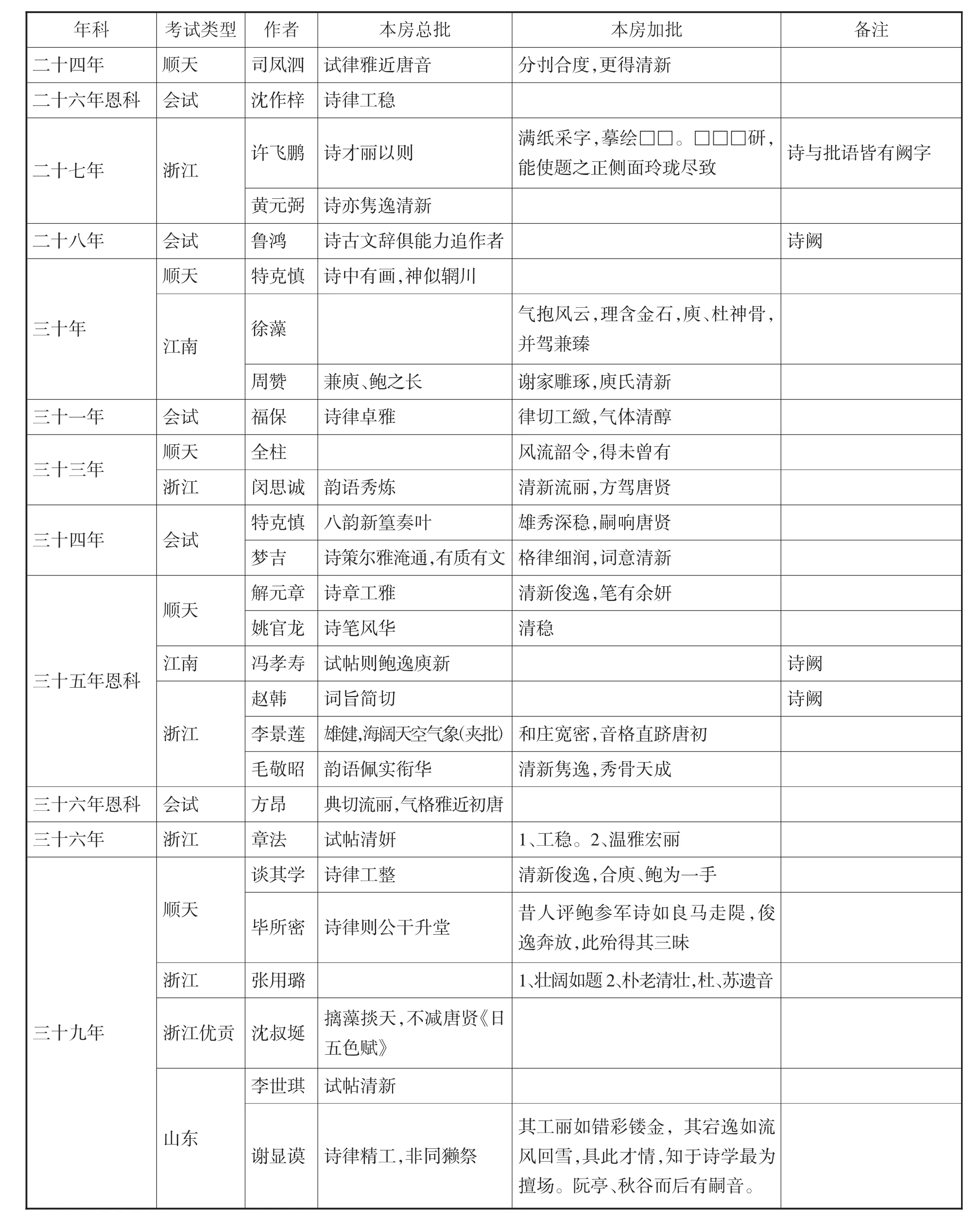

当然,由于试律诗作为考场文字,考官评语难免受某种标准所限,存在堆砌陈语或大致类似的评语。然而换个角度来说,正是这些评语中透露了当时对试律诗评价的总体倾向,也就是对试律诗的总体风格要求。是以,欲要考察当时详情,还得回归到当时的乡、会试考卷。虽然当时试卷保存下来的数量较少,但尝鼎一脔可知其味,姑对现存乾隆帝统治时期的试律诗考官批语作一些粗略统计(以《清代硃卷集成》现存试律诗考官评语为例),以为管中窥豹。详情见下表。

乾隆年间乡、会试试律诗考官评语表

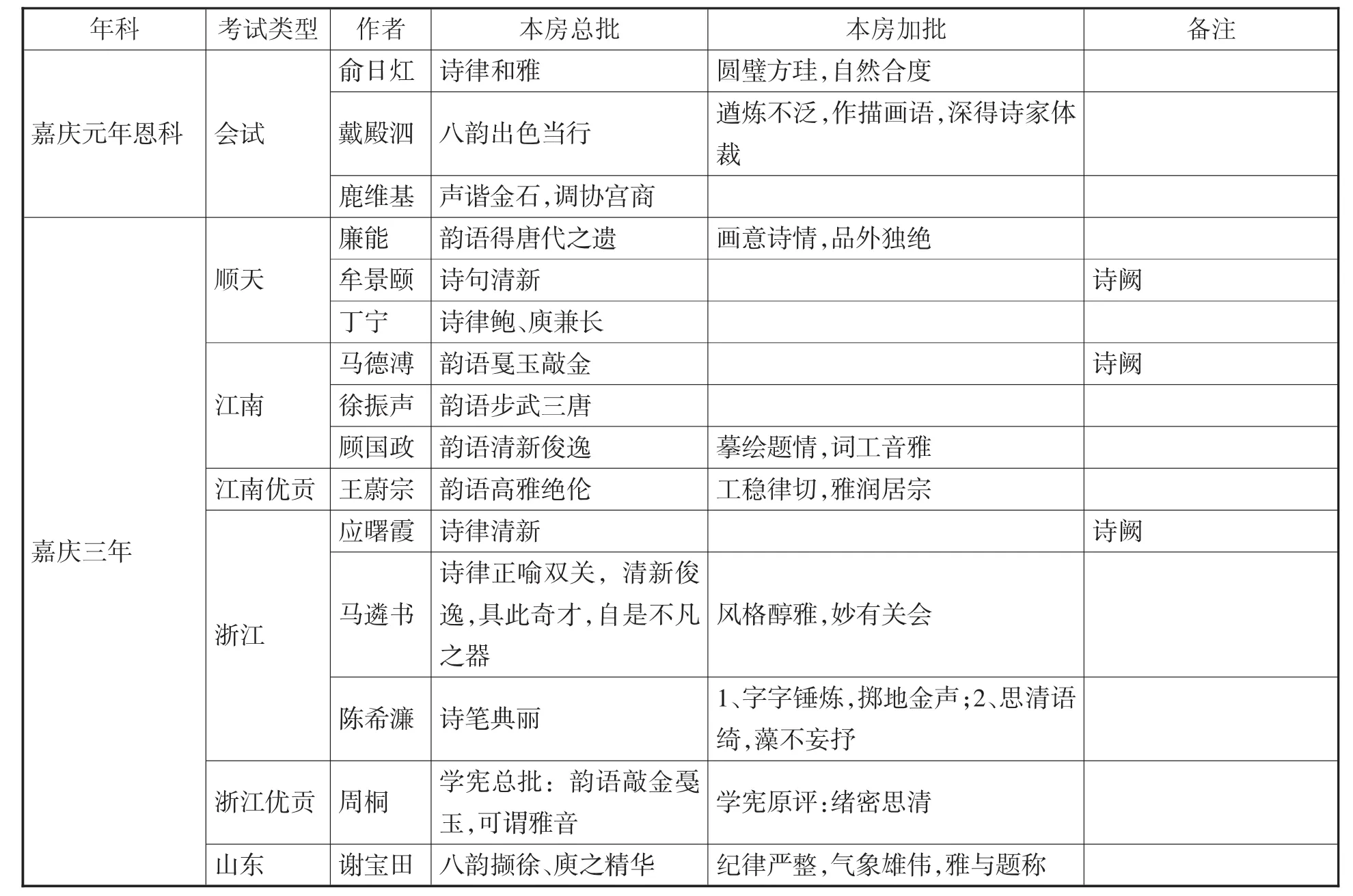

续表

①按:此条为眉批。

续表

续表

二 乾隆时期试律诗的艺术风格

通过上表的这些考官评语,大致可见,乾隆时期的试律诗在艺术风格上虽大致与当时八股文的要求“清真雅正”相类,但其中又有着诗歌艺术上的独特风格及取向所在。从具体标准来看,它主要以四个维度为评价标准,即“清”“雅”“丽”“工”;从取法对象来看,则首先以唐律为准,继而上溯六朝,最终归于风雅,体现了一种递进溯源式的追求。

(一)四个维度

在这些考试中,对试律诗风格评价的一个重要标准就是“清”,共有37次,其相关词语有“清新”“清醇”“清稳”“清妍”“清壮”“清华”“清警”“清深”等等;其中“清新”一词前后出现 21次之多,而“清新俊逸”连用者亦有9次。其次为“雅”,共有27次,其相关词语有“卓雅”“尔雅”“工雅”“温雅”“典雅”“醇雅”“雅健”“高雅”“和雅”“雅润”等等;其中还有“大雅”者,既指《诗经》之《大雅》,又喻指《大雅》之风格;此外,还有“雅音”“雅韵”“音雅”“雅近唐音”之类,这又大多指诗中流露出高雅之气者。再次是“丽”,共有 15 次,其相关词语有“流丽”“宏丽”“工丽”“雄丽”“秀丽”“壮丽”“茂丽”“典丽”等等;又次为“工”,有 13 次,相关词语有“工稳”“工緻”“工雅”“工整”“工秀”“精工”等等。

由此可见,“清”“雅”“丽”“工”是当时试律诗风格水平的四个主要考察点,实际上也就透露出当时对试律诗考察的四个艺术标准。

“清”者,所谓“清词丽句”,既可从用词上来说,用词用语上不落俗套,要“清新”,给人一种耳目一新的感觉;又可从整首诗透露出的诗意上来说,亦不可落旧窠,剿袭前人或他人之意,以致人人厌读,而应立意新颖,给人一种清风拂面、醒人心神的效果。

“雅”,亦可从用语上来说,由于试律诗作为科场文字,有着科场用语的禁忌,故所用之语需典雅、高雅。“试场诗赋,体宜庄雅。艳词侧体殊玷风骚,又如放怀棋酒、高论禅机,以放荡为豪情,心轻薄为雅致,虽词人之结习,要难备乎采风。”由此可见,凡语涉粗鄙、不庄者皆不可入试律诗。此外,“雅”更须从整体风格或是彰显给人的感觉上来考察,诗旨须合于《大雅》,有种雍容高雅之态,不可有侧媚低俗之气。

“丽”,主要是指用词、用韵而言。词藻须华丽,但又不可过分而有俗艳之习,所谓“诗赋欲丽”,但须“丽以则”,无论是大家闺秀还是小家碧玉,皆讲究端庄秀丽而非浓妆艳抹的妖娆之态;在用韵上,讲究流丽顺畅,读来朗朗上口而无滞涩之感。

“工”,其着眼点在于整首诗的用韵工稳,“一韵不稳,即害全章,不可有凑韵、衬韵、牵强、拙滞之病”;对仗工整,给人一种整饬的感觉,而无拖沓曼衍之感。此外,用字亦须妥帖,虽不至于刻意追求“无一字无来处”,但在试律诗中,用典是一大讲究。纪昀《庚辰集》选当时名家试律诗“二百余首”,而其“注至十七万余言”,其目的就在于“使初学之士,一以知诗家一字一句必有根据,虽试帖小技亦不可枵腹以成文;一以知兔园册子事多舛误,当反而求其本源,不可挦撦以自给”。故在用字上,一则讲究典故出处及习用语,不可任意割裂;二则不可随意地生搬硬造。

对于试律诗风格上这四个维度的评价,以层次而分,“雅”“清”为上,“丽”次之,“工”则最基本,因为这与当时试律诗诗学上的取法有关。在当时的试律诗法中,从应试角度而言,工试律诗者自是不必工各体诗,但以诗之优劣而言,自是需要借鉴古人各体诗。其中,最为当时人所取法者,则是唐人律诗,再溯之六朝律诗,最终以出《风》入《雅》为其归宿。

(二)取法唐律

在众多考官的总批、加批及评语中,谈及取法或步武唐人之诗者多达25次。有从全诗的整体风格上笼统泛言者,如“雅近唐音”“神摩唐音”“直逼三唐”“追琢三唐”“嗣响唐贤”“方驾唐贤”等数见不鲜;有从试律诗的具体形象的描写上评论者,如“诗中有画,神似辋川”“不减唐贤《日五色赋》”等;有的从风骨气象等方面以论者,如“庾杜神骨”“杜苏遗音”“韩苏之气”“李杜之神”等等;有从律诗之法及对仗等方面而言者,如“胎原唐律”“格选三唐”等等。此外,还有以唐人试律、试赋的风格以评价者,如“不减唐贤《日五色赋》”“钱刘佳制”“钱刘之致”等等;既而放宽至唐人之律诗及各体诗者,如“沈宋之余”“李杜之神”等等。其中,在这些唐人之中,又主要以沈佺期、宋之问、王维、李白、杜甫、钱起、刘长卿、韩愈等人为主。

清人试律诗主要以唐人律诗作为衡量的一个主要标准及取法对象,关键在于乾隆二十二年的谕旨明确规定在会试中加入“五言八韵唐律一首”,而从乾隆二十四年的乡试开始亦是“试以五言八韵唐律一首”。由于在乡、会试中功令以“五言八韵唐律”,这就说明试律诗本质上是一种唐人律诗的模仿之作,那其取法则自然以唐人律诗为准。

此外,从康熙帝开始就试图在科举考试中加入五言六韵试律诗,当时举国上下曾经一度掀起一股学唐诗的风潮,康熙帝甚至还组织人员编定《御选全唐诗》,并在《序言》中曰“称诗者必视唐人为标准”,“言诗者以唐为法”。当时士林亦大肆鼓吹唐诗,如毛奇龄在《唐人试帖序》说:

夫诗有由始。今之诗,非《风》《雅》《颂》也,非汉魏六朝所谓乐府与古诗也,律也。律则专为试而设。唐以前诗几有所谓四韵、六韵者?而试始有之。唐以前诗又何曾限以三声、四声、三十部、一百七部之官韵?而试始限之。是今之所为诗,律诗,试诗也。乃人曰为律,曰限官韵,而试问以唐之试诗,则茫然不晓,是诗且不知,何论声律?

这是在试图响应康熙帝之所为,为试律诗张目的同时还认为不知唐之试诗则不可论声律,已开试律诗须模仿唐代试律诗的先声。其后,钱良择《唐音审体》云:“唐人自沈、宋而后,应制皆律诗也。”钱氏所指出的,不仅在于应制、应试类诗歌皆为律诗,亦揭露出乾隆时期试律诗取法沈、宋之由——因为沈、宋律诗为应制、应试类诗歌的滥觞。后来,沈得潜在重订《唐诗别裁集》中不仅专列“试帖”一目,更指出其编选的缘故之一在于“风气骎上,学者知唐为正轨焉”。

由此可见,乾隆朝试律诗从一开始就以唐人为法,一则为功令所限,二则在于官方提倡及士林鼓吹。既以唐人为法,故泛而言之则曰“三唐”“唐音”之类。然其主要师法对象为沈、宋、李、杜、钱、刘、韩数子,原因也就显而易见,因为沈、宋为应制、应试律诗之滥觞,钱、刘乃试律诗名家,李、杜、韩等人则是律诗及长言排律大家。

(三)溯源六朝

试律诗加入科举考试之初,世人多已久不习诗,兼之各地方言的影响,士子对于平仄、声律都不甚熟稔。故在当时的乡会试中,试律诗作多有平仄不协、平头上尾或“两联第三字同用虚字或同用实字”等浅显而易犯的毛病,各地士子一再有犯此类错误而遭停科之议,故乾隆帝一再谕旨要各地士子加强研习声律之学。当时市面上各类唐律选本、试律诗选本及各种应试诗指导书籍,大都讲究试律诗的作法,从立意到对仗、用字等,琳琅满目,但于具体的声律之学,各类选本及诗法书籍中所言有限。

唐代为律诗精熟的时代,而六朝实为律诗之权舆。六朝时,对声律的讲究已颇夥颇细,如律诗中的“四声八病”之说:“吴兴沈约,陈郡谢朓,琅琊王融,以气类相推彀。汝南周颙善识声韵,约等文皆用宫商,将平上去入为四声。以此制韵,有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。五字之中音韵悉异,两句之内,角徵不同,不可增减。”且乾隆时期士林舆论又多有主张拟法前代各体诗,故对于律诗不可不上溯到六朝。因为唐人律诗亦多有取法六朝者,如李、杜大家都以六朝名家为法,杜甫言李白之诗曰:“清新庾开府,俊逸鲍参军”,而杜甫也自述说“颇学阴何苦用心”,“不薄今人爱古人,清词丽句必为邻”,李、杜等人且以六朝为师,何况以唐诗为法之清人哉?

在前表的考官评语中,“清新”一词有21次,“清新俊逸”连用者亦有9次,此外,还有专用六朝名家为代指者,如“庾鲍之长”“庾鲍嗣音”“诗夺鲍庾之席”“合庾鲍为一手”“撷徐庾之精华”等等;或以各家诗作之特色为喻者,如“鲍逸庾新”“谢家雕琢,庾氏清新”“清新俊逸,合庾鲍为一手”“清水出芙蓉,天然去雕饰”“其工丽如错彩镂金,其宕逸如流风回雪”“鲍参军诗如良马走隄,俊逸奔放,此殆得其三昧”等等;此类评语,比比皆是。

“清新”多指庾信之诗的特色,“俊逸”多以形容鲍照之诗的风格,自杜诗一句“清新庾开府,俊逸鲍参军”后广为人知。至于说鲍照之诗如“良马走隄,俊逸奔放”之语,其当从《诗品》中“驱迈疾于颜延”一语变化而来,指的是鲍照在“遣词运藻及诗之节奏力度”上快速敏捷而又显得姿态潇洒。“清水芙蓉”“错彩镂金”则是指谢灵运、颜延之二人之诗的风格,如钟嵘在《诗品》中曾引汤惠休对谢灵运、颜延之的评价曰:“谢诗如芙蓉出水,颜诗如错彩镂金”,又鲍照亦有类似说法:“延之尝问鲍照,己与灵运优劣?照曰:‘谢五言如初发芙蓉,自然可爱;君诗如铺锦列绣,亦雕绘满眼。’”由此可见,谢、颜二人之诗一如“芙蓉出水”、一如“错彩金”,亦为人所共识。至于“流风回雪”,乃是指梁代范云之诗而言,“范诗清便宛转,如流风回雪”,其意仍是指向“清新秀逸”而言。故可知,六朝诗风总体上倾向于以“清”为旨归。所谓“谢家雕琢”者,乃在于对景物的刻画、对字词的精雕细琢。这可能与六朝谈玄之风相关,大自然开始以全新之貌展现在六朝人的面前,故他们抱着新奇的眼睛打量着这个全新的世界,兼之当时盛行“言能尽意”之说,因此六朝人尽力地用字词将各自所看到的景物刻画展现出来。

不过,清人在试律诗中所提倡的“清”,虽然显得刻意摹仿六朝,但还是存在差异。六朝之“清”,既是一种审美观的体现,又与汉魏以来的人物评价相关。“它们一面受到人物评论的影响……但一面又创造了许多新的文学评论固有的词汇,更加扩大了‘清’字的用法和概念。”在清人的试律诗中,由于诗题固定格式为“赋得某句得某字”,“赋得”二字乃是“由元朝以至明初的一种白话演变出来的一个词。‘赋’,就是诗,‘得’就是‘合乎’的意思”;而从乾隆朝乡、会试中的试律诗得句(即“赋得某句”中的“某句”)已有近四成来自集部,集部中又多以景物类为主,故“赋得某句”的言下之意就是要用一首诗来描绘刻画出某句的意境。即便某句是出自经、史、子等其他典籍,亦须在诠题时首先弄清典故的出处,并须知晓一些与原典故相关的事类,即需要清楚地知道某句的原委。故在诗句中,如果是论理,则须立意新颖才能脱颖而出;若是绘景,亦须有写生之笔,将景物描绘得清透。因此,乾隆时期的试律诗在风格上总体倾向于“清”,在士子笔下展现出“清新”“清丽”“清壮”等与“清”相关的大量的语汇,除了因为取法六朝“清新”诗风之外,试律诗的体制及其固定格式更是深层因素。

四 归于“风雅”

正如上文所述,在考官批语中,出现与“雅”相关之词者有27次,更有明确的“出风入雅”“体兼风雅”“诗格风雅”之说。“风雅”,既可实指为《诗经》中的《风》《雅》二体,又可喻指为由《风》《雅》引申出的一种中和典雅的诗歌风格。

《诗经》是中国诗歌的源头,其《国风》《小雅》更是后世称诗者的祖述之源。对于《诗经》,孔子曾言曰:“《诗三百》,一言以蔽之,曰‘思无邪’”,“思无邪”者,大致如汉人所言之“归于正”,宋朱熹又对此进一步解释曰:“思无邪者,诚也”,并且还说:“凡《诗》之言,善者可以感发人之善心,恶者可以惩创人之逸志,其用归于使人得其情性之正而已。”又孔子对《国风》亦曾评价说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”孔颖达的解释是:“乐不至淫,哀不至伤,言其和也。”其后,朱熹亦曰“其忧虽深而不害于和,其乐虽盛而不失其正”,并认为由此“有以识其性情之正”。钱穆后来对此解释说:“哀乐并举,亦可使人体悟到一种性情之正,有超乎哀与乐之上者。”故可知,通常一般认为孔子对《诗经》中诗的看法是主张“正”“和”,即《诗经》可视为诗歌所表达的“性情之正”的源头。

从《离骚》开始,就有人认为:“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之矣。”其后的汉魏六朝之诗,亦多以《风》《雅》为旨归,如汉古诗,“其体源于《国风》”;曹植诗,“其源出于《国风》”;刘桢(字公干)诗,“其源出于‘古诗’”;陆机诗,“其源出于陈思”;谢灵运诗,“其源出于陈思”;颜延之,“其源出于陆机”。诸如此类,汉魏六朝名家之诗大多可溯于《风》《雅》之中。

其评语中与“雅”相关之词尚且不论,其他看似在以六朝名家为譬,但实际上归于《风》《雅》者,其例亦不一而足。如乾隆三十九年顺天乡试中,一举子试律诗考官总批曰:“诗律则公干升堂。”公干即刘桢,刘桢之诗溯其源则由古诗而至于《国风》;又,是年山东一举子试律诗的考官加批为:“其工丽如错彩镂金。”④错彩镂金”即是颜延之诗的特色,而颜延之诗又可由陆机而曹植而《国风》。因为在清人看来,“凡作诗赋,写景抒情者,风之意也;揆时审势者,雅之遗也;歌功论德者,颂之体也。就一篇而论之,其中端而虚者,得于风者也;和而庄者,得于雅者也;雍容揄扬而近实者,得于颂者也”⑤是以无论在试律诗中如何描写风景、剖析义理、鼓吹休明,诗法何代何人,全诗所营造出的整体意象及风格如何等等,《风》《雅》几乎可以包罗殆尽。

透过乾隆朝这些试律诗的考官评语,既可清楚地觇见出当时对于试律诗的风格取向及其风格之间的层次与归宿,还可以觇见出在试律诗的师法上采取的是一种由近及远、溯流而上的方式,由唐人律诗而及六朝律诗,由六朝律诗而及汉魏古诗,终归于《风》《雅》。故其总体风格上由“清”入“雅”,归于《风》《雅》之中和典雅。这层关系,道光年间盩厔人路德已颇中鹄的地指出:

词取典赡而杜其钞袭,意取清新而禁其纤靡,音取寥亮而斥其鼃咬,以确当为真,以浮泛为伪。自知管中之窥,莫睹全豹,但欲使学者披览是编,识其门径。由试律而溯唐诗,由唐诗而溯曹、刘、鲍、谢;由律赋而溯徐、庾,由徐、庾而溯扬、马、班、张;又上而溯屈、宋,又上而溯《三百》,则诗赋之道且汇而为一,而《风》《雅》《颂》之情,皆可得而见。

他结合诗赋而指明当时的诗赋由唐而溯及《诗经》之趋势,目光自有其独到之处。不过他所总结的律赋溯源的路径,在乾隆时期的试律诗中即已有徐、庾之清新,且还出现过“宋艳班香”的评语,可见乾隆时期试律诗的取法之范围更为广阔,其风格亦较为多样。

乾隆朝的试律诗风格的追求为出《风》入《雅》式的中和典雅,这其中一个关键在于乾隆帝本人对诗歌的一种根本性认识。他一再强调“诗以言志,言为心声,非仅 章绘句”,是以他不仅在自己的诗作中追求“一吟一咏,亦皆扬风扢雅,温柔敦厚,有合于《三百篇》之旨”,在论诗上亦是如此:“不言性情而华靡是务,无劝惩之实有淫慝之声,于诗教之温柔敦厚不大相刺谬乎?”而诗中之“性情”并非一般的男女之情,而是儒学中认为的“性情之正”。对于诗歌的性情之正,乾隆帝一再强调说:“品诗诗实有权舆,三字箴当慎守诸。设使无关性情正,纵工辞藻亦虚车。”不过,后来乾隆帝又将“性情之正”总结为“忠孝”二字。乾隆帝对诗歌如是理解,作为体制内的官员在论诗时即便不是刻意投其所好,亦不至于甘冒风险而犯逆鳞。况且,乡、会试考官之选定,通常都经过乾隆帝钦定考差试题而定,最终选定的考官不少都是身兼官员与文士双重身份且在文坛颇有声望者。他们在主持乡会试时,无论有意无意,都会在一定程度上以最高层对诗文的态度为取舍评定之标准。

此外,在试律诗中这种“清”“雅”的风格取向,还与当时官方对时文的要求一再强调“清真雅正”有着密切关系。“清真雅正”,从雍正帝以来,一直强调士子的士行与文章合一:士行要“品行端正”,而文章则须“清真雅正”。乾隆朝以来,亦一再不厌其烦地强调这一点。关于文章上的“清真雅正”与试律诗中的“清”“雅”之间的关系,乾隆帝曾在乾隆三十四年的殿试策问中明确说:

文与行,未尝不并重也。言者,心之声,言著于文,又其精者,非惟载道,且以征心。……夫以帖括为时文,其说已误;而以词赋取实学,其本已离;不得已而专试策论,又多浮词摭拾之患。今由科举以及朝考,三者皆用之矣……将欲一洗陋习,归于清真雅正。

“言者,心之声也”一句,与乾隆帝对诗歌的看法“诗以言志,言为心声”如出一辙。在乾隆帝看来,文章不仅能够载道,好的文章还具有“征心”之效,而诗歌即是“心志”的表现方式之一;而且“《虞书》标‘言志’之文,宣圣示‘辞达’之旨,经典所垂,具有明训”,虽然诗歌与文章在文体上存在差异,但它们都具有载道的功能。因此,乾隆帝在科举中推行试律诗,亦是寄予着将诗风导向“清真雅正”的希望。

由此可见,乾隆时期的考官或学臣,无论是出于投乾隆帝所好之心,还是恪守官方的规定,他们都清楚地知道试律诗这一科场考试文字,从诗体而言需要中和典雅。但试律诗亦是诗歌,对传统士大夫而言,诗歌仍然受到“诗以言志”传统的约束,是以试律诗的总体风格最终以《风》《雅》为其归宿。

不过,乾隆晚期时,部分宋人及宋诗之体亦可以师法,如苏轼。其考官批语就有“杜、苏遗音”“韩、苏之气”等等。即便是“西昆体”,亦有法之者,如乾隆五十七年顺天乡试中有一评语曰“属对工整,雅近西昆”。这意味着试律诗的艺术取向开始出现某种转移,且这种转移可能与当时诗坛上的“宗唐尊宋”之风有着颇为密切的关系。