猪场健康管理原理与思路

朱中平

(湖南加农正和生物技术有限公司,湖南 长沙 410329)

作为猪场管理者,我们需要宏观地跳出猪病看猪病。也就是说,我们不必像猪病科研机构那样,从微观的角度用显微镜和各种仪器来检测是什么病原、什么基因型以及如何区别诊断;也不必像人医那样,逢病必治。猪场管理者应该从宏观的角度,用“望远镜”来看猪病,看看猪病从哪里来的,为什么会在猪场流行,如何才能阻断其流行。

从宏观来看,猪群中猪病的发生主要有3个来源:引种、环境和未严格执行优进全出。引种是猪场发病的根源;环境是猪场发病的诱因;未严格执行优进全出是猪场发病的源泉。猪群传染病发病与否取决于是否病原“超负荷”,病原“超负荷”与否取决于猪群体质、非生物性因素、生物性因素三者之间相互影响、相互制约的关系。

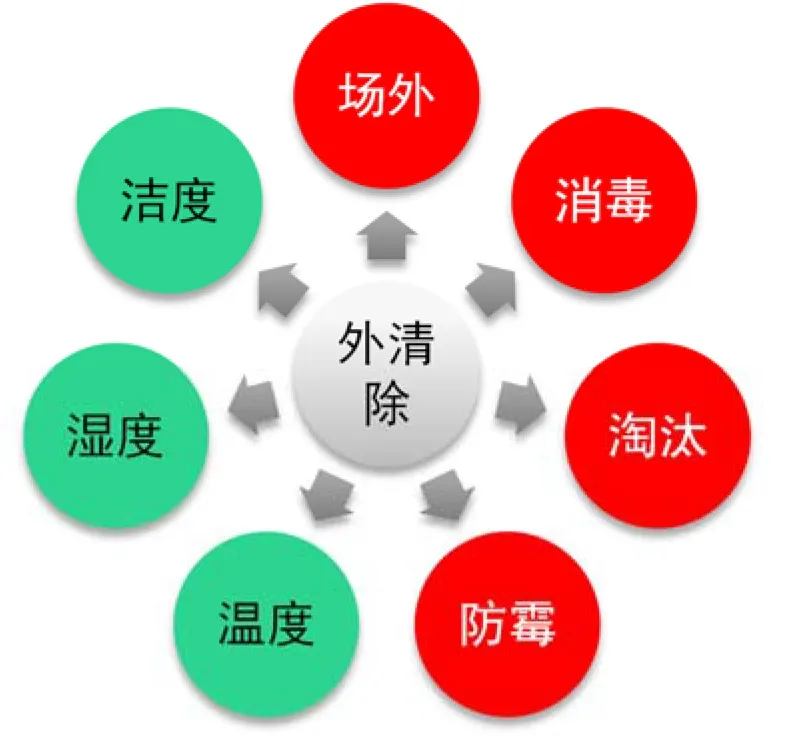

图1 传染性疾病是非传染性因素的显性表现

1 清除外环境中的不利因子

按照经典的传染病控制策略,是消灭传染源、切断传播途径、保护易感动物。但个人认为还需要清除一些非生物性的导致猪群易感的因素,因为大多数情况下,传染性疾病是非传染性因素的显性表现,需要从生物安全与舒适环境这两个维度着手(如图1)。

1.1 生物安全

1.1.1 阻断场外病原进入场内

有些猪场看起来在“守好门”这块滴水不漏,但猪场内仍然疾病不断,主要原因在于没有抓住重点。猪场病原主要由猪携带,如果没有做好引进猪的隔离驯化和净化工作,其他的门禁管理做得再好也是无用功。因为引进的感染猪会在猪场内持续不断地扩散病原。所以,防止病原进入猪场除了一般的门禁管理之外,更需按照“一猪(引进猪),两车(拉粪的车、拉猪的车),三人(养猪的人、杀猪的人、收猪的人)”的顺序,有重点地严格管理。

1.1.2 有效消毒

有些猪场表面上对消毒很重视,两天一“小消”,七天一“大消”,结果病原没有控制好,而猪只的呼吸道、消化道疾病反而增加了。所以笔者建议,带猪消毒一定要慎重,除非存在重大疫情,一般正常流程无需进行带猪消毒,消毒的重点应该放在全进全出时的空栏消毒以及门口人员的脚、手消毒,空栏消毒的关键是彻底清洗。

1.1.3 淘汰是最好的预防措施

建议适时实施5次淘汰。第1次为分娩当天,调整窝仔数,调整的目标是舍内每窝平均有11.5头仔猪,对最弱小的仔猪(体重低于0.8 kg)实施安乐死,不必尝试救护早产仔猪,注意不要让仔猪的血污染到设备、设施或其他仔猪;第2次为出生第7天,对所有仔猪进行检查,对于体重低于1.7 kg的仔猪实施安乐死;第3次为15日龄时,迅速淘汰不正常仔猪,对空腹、苍白、消瘦、衰弱、耳朵垂下、慢动作、毛发逆立、停止吮乳等仔猪,全部转到特定栏;第4次为断奶时,观察每个猪群并迅速淘汰病猪,这些猪能活下来的几率是微乎其微的,不管用什么饲料都是一样,而放到野外去可能还会存活下来;第5次为转到保育舍14 d后,对僵猪,皮肤苍白,冲水后毛发竖立,慢动作或抑郁猪,下黄痢似沙门氏菌病或无症状猪瘟抗原阳性猪,全部淘汰或隔离至病区。可能有很多猪场舍不得这样做,但是,这样做对提高猪群整体健康状况是有利的,对长远经济效益是有利的,在疾病暴发期间,这个方法永远比其他所有的用药措施都有效。

1.1.4 防止饲料霉变

猪场管理者需要注意,猪在摄入霉菌毒素超标还没有引起可见症状之前,已经对其免疫系统造成了伤害。防霉包括大宗原料的防霉和饲料防霉以及料槽防霉腐败。

1.2 舒适的环境

1.2.1 洁度

包括空气清洁和地面栏舍的清洁,尤其是采用新风系统来保持空气的清新非常重要。

1.2.2 温度

遵循大猪怕热,小猪怕冷的基本规律,管控好猪场适宜的温度。针对产房,需要遵循大环境(分娩舍)通风,小环境(保温箱,保温板)保温的基本原则,大环境分娩前期不要超过25℃,中后期不要超过23℃最为理想。

1.2.3 湿度

包括空气湿度和地面潮湿。猪场湿度过大是引起小猪腹泻的重要诱因,必须高度重视。空气相对湿度建议不要低于50%不要高于80%,60%~70%比较理想。

2 清除内环境中的不利因子

猪体环境中的不利因子包括有害生物和生物毒素及非生物毒素,其中有害生物包括细菌、病毒、寄生虫 ;生物毒素包括肠毒素、细菌毒素、霉菌毒素。

2.1 有害生物

2.1.1 细菌

对于猪体内细菌的清除,目前争议很大。主要体现在:第一提倡无抗养殖,不能使用抗菌药物;第二不能用抗菌药物做预防性添加。笔者的观点为:1)无抗养殖不是不用抗菌素,而是不能在饲料中长期低剂量添加抗菌素,这也是笔者对农业农村部关于无抗养殖的理解;2)完全健康的猪,预防性添加抗菌素,劳民伤财,劳民伤猪;3)在一些感染风险大的关键节点,或者根据猪场以往经验,对容易感染的关键节点,或者已经表现轻度感染的关键节点,预防性添加抗菌素,可以预防疾病的发生发展,可以提高健康状况,提高生产性能。我们不能神化抗菌素,但也不能妖魔化抗菌素。抗菌素只是一个健康管理的工具,规范的使用就能给猪只给人类带来极大的好处。就像一把菜刀用来切菜就是个工具,用来杀人就成为凶器。

2.1.2 病毒

对大多数病毒,一旦猪群感染很难清除。所以,针对病毒,我们重点应该放在生物安全、疫苗免疫、驯化净化、流程设计阻断其循环以及改善环境提高体质等方面。

2.1.3 寄生虫

寄生虫的危害,看起来没有细菌和病毒那么严重(一般不会导致死猪),但潜在的危害不可小视,如料重比的提高、生长速度下降、细菌病毒的传播媒介。

2.2 生物毒素

2.2.1 霉菌毒素

霉菌毒素的危害,不仅仅是霉菌毒素中毒,霉菌毒素可以使细胞膜的通透性发生改变,打开皮肤黏膜保护屏障的大门。更重要的是对免疫抑制的加重,有专家说霉菌毒素是一种底色病,一点也不为过。我们需要从原料选择、生产中防霉(除尘、除杂、抛光)、存储防霉、饲喂防霉、消化道吸附、血液解毒等方面缓解毒素对身体的影响,也需要采取包括选用优质脱霉剂在内的全方位防控措施。

2.2.2 肠毒素

生物自身代谢终产物对自身具有毒害作用。肠毒素的蓄积主要表现在母猪便秘,便秘的原因,总结起来可以归纳为生理性(孕酮)、管理性(饮水、运动、限饲)、营养性(肠道微生态)、药源性(长期使用抗菌素)和疾病性5大类。有时候猪表现采食量小,不是因为不吃才不拉,正确的逻辑是猪不拉才不吃。预防思维主要包括:增加饲料持水力;增加饮水;促进肠道蠕动;增加肠道容积;补益中气。随着春天的到来,夏天也快临近了,夏天防便秘需要注意的两点:降温,饮水不足。夏天便秘治疗,一般冷水灌肠就可以,或者芒硝配合小苏打,效果特别好。调理后给料中麸皮量调大至20%或喂青饲料就解决了。

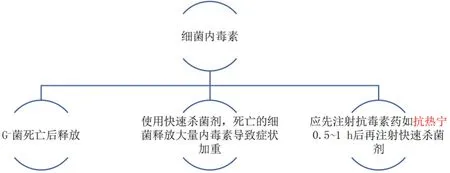

2.2.3 细菌毒素

有时候我们发现,猪只发病在使用快速杀菌剂后,症状不仅没有缓解,而且大大加重甚至死亡。主要原因是一些革兰氏阴性菌感染在使用快速杀菌剂后,死亡的细菌释放出大量内毒素,而使病情加重,原因和处理思路见图2。

在猪体内毒素方面,氧化应激产生的自由基、炎症产生的炎性因子,对猪群尤其是母猪的繁殖力有严重影响,也必须引起我们的高度重视。

3 提高猪群体质

体质也就是我们俗称的“抵抗力”、“免疫力”等,猪体之所以能抵御体内、外的各种致病因子的侵袭,全仗拥有健全的免疫系统。受西方兽医学的影响,人们过分地强调了对病原的控制(例如各种疫苗兽药的频繁使用)而忽视了体质提高对预防发病的重要作用,也忽视了环境应激和营养安全及排毒对先天免疫屏障的影响。

3.1 防御屏障

动物的免疫系统共有3道防线。皮肤和黏膜构成免疫战线上的第1道防线,阻挡着各种致病微生物的侵入。健康完整的皮肤与黏膜、鼻孔中的鼻毛、呼吸道黏膜表面的黏液和纤毛,均能阻挡并排除微生物。皮肤和黏膜还会分泌杀菌的物质,如皮肤的汗腺能分泌乳酸,使汗液呈酸性,不利于病菌等生长;皮脂腺分泌的脂肪酸,也有一定的杀灭病菌作用。胃黏膜分泌的胃液里有胃酸,也具有杀菌作用。

图2 细菌死亡释放毒素处理过程

当病原体突破第1道防线后,它们会在体内处处遭到打击。遍及全身的像蜘蛛网似的淋巴系统,就像撒下的天罗地网,使“敌人”寸步难行。假使病原体侵入血液或组织中,机体仍可沉着应战。因为体内有许许多多能够吞噬病原体的吞噬细胞。它们紧紧缠住病菌,置敌于死地。战斗进行有时很激烈,以致伤口发生红肿或长成疖肿。由此可见,吞噬细胞的作用就是把侵入机体的病菌消灭在局部,阻止它们向全身扩散。如果侵入机体的病菌数量多、毒性大或者在疖肿还没有充分化脓熟透的时候就用手去挤,这些病菌就可能冲破第2道防线,进入血液循环系统,病变就会由局部扩展到全身,引起全身严重的症状。

如果病原体冲破第1、第2道防线,在机体中获得了立足点,并大量生长繁殖,就会引起感染。此时机体与病原体展开了针锋相对的斗争,斗争的胜负取决于第3道防线的牢固与否以及敌我之间数量的对比。这道防线上的主力军有T淋巴细胞和B淋巴细胞。据估计,1头健康猪体内大约有100亿个的淋巴细胞在活动。当T和B细胞接到“敌情报告”后马上动员起来,T细胞产生各种淋巴因子,B细胞装备成能产生抗体(即所说的免疫球蛋白)的浆细胞。各种病原体碰到这一支多兵种的免疫大军——吞噬细胞、抗体、补体、淋巴细胞和浆细胞等,只好乖乖地举手投降。当然,亦可能两败俱伤。

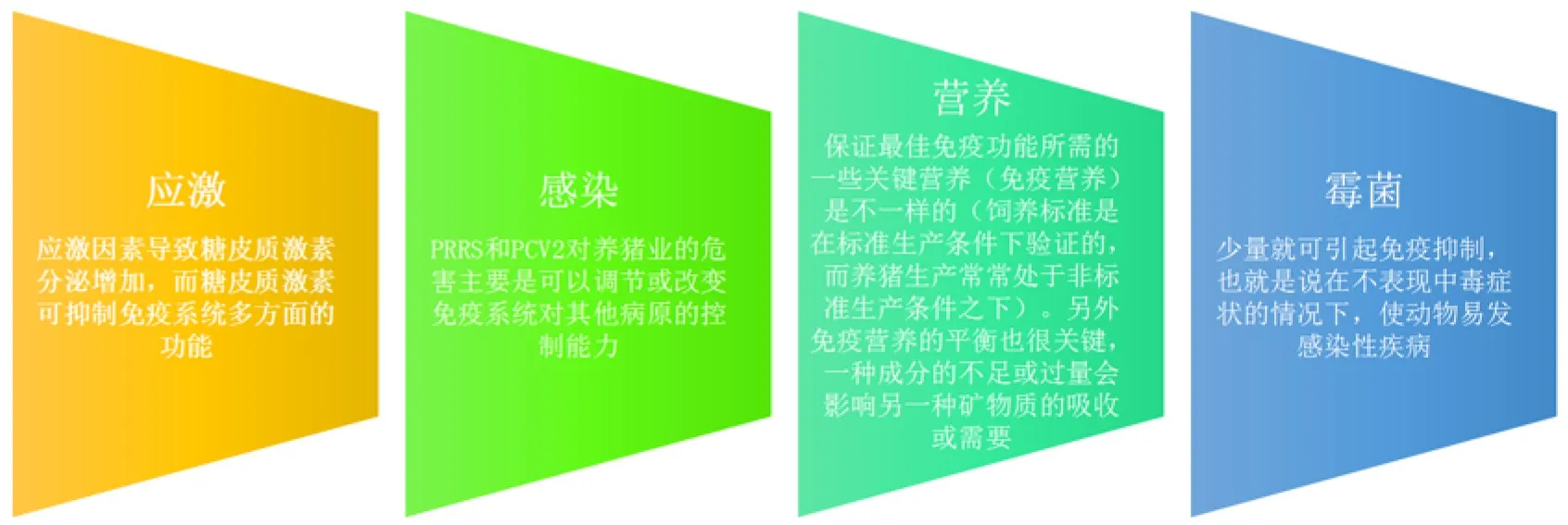

3.2 免疫抑制

免疫抑制就是通过损伤免疫组织或器官,干扰抗原的提呈。通俗地讲,就是一些因素或疾病使猪的免疫力降低,体质下降,从而易于发生疾病,并且不容易治愈。导致免疫抑制的因素在生产实际中归纳起来主要有4种,即应激、营养、疾病、毒素。具体因素分析如图3所示。

3.3 提高体质的思路

在生产实际中,提高猪群体质的思路简单来说就是让猪吃得舒服、住得舒服、拉得舒服。

3.3.1 吃得舒服

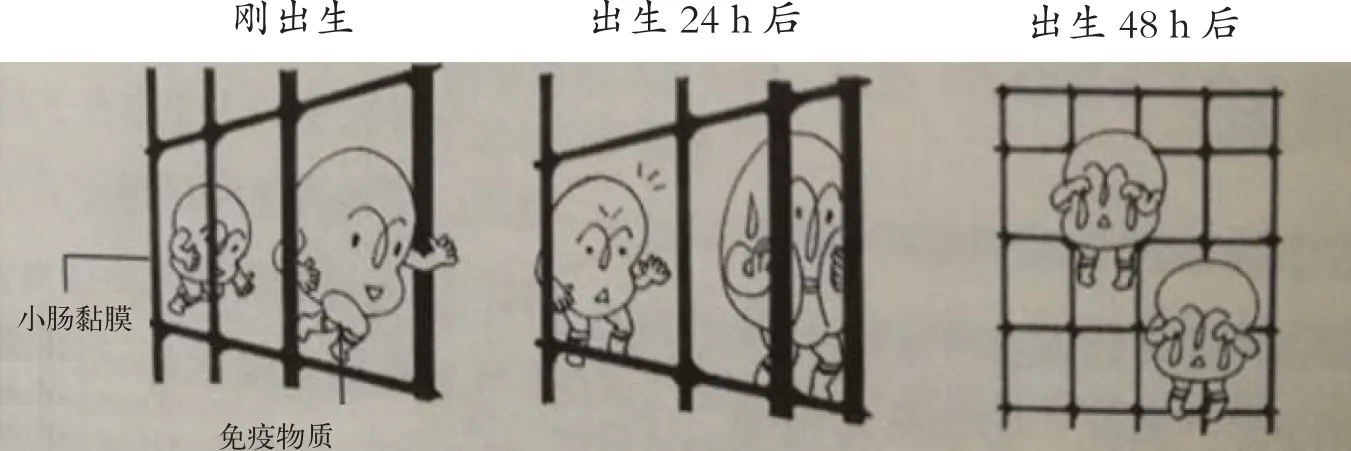

主要内涵是吃干净、新鲜的饲料和饮水以及吃高质量初乳,我们先看看新生小猪对初乳中免疫球蛋白的吸收能力(见表1)以及初乳中免疫球蛋白进入血液发挥作用的机制和时间(见图4)。

刚出生时,所有的免疫物质都能通过肠管细胞间隙,24 h后黏膜网逐渐变密,经过48 h后免疫物质几乎不能通过了。所以,PSY应用研究院提出初生仔猪管理6 h保护理论,即初生小猪出生6 h内不要给小猪进行剪牙断尾等有疼痛损伤的操作,而要创造舒适的环境让初生仔猪尽量在3 h内吃足初乳。

适时适宜对猪补充抗病营养。抗病营养尽管不能防止猪感染,但能提高机体抗感染的能力和减少感染带来的不利影响。抗病营养属于功能性营养,不可能也不可以在饲料中预先设计添加,而应由猪场管理者根据生产中的营养学原理在猪群需要的时候阶段性添加。所以,规模猪场仅仅依靠商业配方师是不够的,更需要亲临现场的生产营养师,对营养做动态管理和适时调整。

表1 新生小猪对初乳中免疫球蛋白的吸收能力

3.3.2 住得舒服

小健康靠呵护,大健康靠设计。这里的“设计”包含猪舍设计,让猪生活在温暖、干燥、通风而无贼风的生活环境。在商品猪的成本构成中,猪舍的成本仅占总成本的2.5%~4.5%,不应该在猪舍建筑上过多考虑节约成本。

3.3.3 拉得舒服

便秘问题是母猪最大的健康问题,关于便秘产生的原因和控制思路在“肠毒素清除”中已有阐述。

图3 免疫抑制因素及原理

图4 初乳中免疫球蛋白进入血液发挥作用的机制和时间