经血栓抽吸导管注射替罗非班和三磷酸腺苷对重度血栓负荷急性前壁心肌梗死患者急诊PCI效果的影响

李志龙,王万虹,丁浩,张荣林,周浩

急诊经皮冠状动脉介入治疗(PCI) 通常使用机械方式开通梗死相关血管,已成为急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)的首选方式[1],但是部分伴有较高血栓负荷病变者,因为术中血栓、斑块的脱落以及术中微小血栓形成导致远端小血管栓塞、内皮功能障碍以及微循环功能障碍,无复流/慢血流发生率达5%~25%[2]。而无复流/慢血流会使患者住院期间死亡率及心肌梗死发生率增加5~10倍[3]。血栓抽吸装置的使用不仅有利于解除冠状动脉(冠脉)内血栓的机械阻塞,同时也防止了PCI时球囊和支架的机械挤压导致的血栓碎裂、脱落,进而阻止了无复流/慢血流的发生。血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂可抑制血小板的激活及聚集,有效防止冠脉内血小板血栓的形成以及继发远端微循环栓塞;而三磷酸腺苷(ATP)具有舒张血管、抑制血小板的激活和聚集,保护微循环的作用。在血栓抽吸装置使用的基础上联合冠脉内注射血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂和三磷酸腺苷的效果如何,目前国内外较少报道。本研究旨在探讨重度血栓负荷的急性前壁心肌梗死患者急诊PCI时,在血栓抽吸基础上联合冠脉内应用替罗非班和三磷酸腺苷对心肌组织水平灌注和临床预后的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象连续入选2015年1月至2017年12月于南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院心血管内科行急诊PCI的急性前壁心肌梗死患者162例为研究对象。所有患者均具有心电图相邻导联ST段抬高和动态演变(V1~V6、Ⅰ、aVL导联)的特点且发病均在12 h以内。排除标准:①年龄>75岁;②有阿司匹林、替格瑞洛、替罗非班、ATP使用禁忌证;③有严重的感染或恶性肿瘤;④有严重的血液系统疾病;⑤1年内有脑血管病史,1年内有大手术史;⑥中-重度肝脏损害,肾功不全CKD3期及以上;⑦药物不能控制的高血压(≥180/110 mmHg,1 mmHg=0.133kPa);⑧支气管哮喘;⑨慢性阻塞性肺部疾病;⑩病态窦房结综合征;⑪房室传导阻滞。所有符合急诊PCI适应证的急性前壁心肌梗死患者到达医院并通过“绿色通道”至导管室行急诊冠状动脉造影,如果冠脉造影发现左前降支为罪犯血管且为重度血栓负荷病变,则将患者纳入本研究。将所有入选患者采用随机数字表法随机分成3组:A组单纯血栓抽吸(n=54);B组血栓抽吸联合冠状动脉内注射替罗非班(商品名鲁南恒康,鲁南贝特制药有限公司产品)(n=54);C组血栓抽吸联合冠状动脉内注射替罗非班及三磷酸腺苷(n=54)。

1.2 重度血栓负荷病变的定义根据Yip等[4]、Hara等[5]和张大鹏等[6]的研究,将以下病变定义为重度血栓负荷病变:①梗死相关动脉闭塞处有大量血栓,以至对比剂滞留于病变处超过3个心动周期仍不消散;②梗死相关动脉闭塞处有大量悬浮或随着对比剂飘动的血栓;③梗死相关动脉闭塞处有大量血栓并向近段延伸,部分病变末梢可呈蟹爪样。

1.3 急诊介入治疗和用药方法急诊PCI术前,尽早在救护车上或急诊室给予患者嚼服阿司匹林300 mg、替格瑞洛180 mg,术中给予肝素5000~10000 U(100 U/kg)。如果患者手术时间超过1 h,追加肝素1000~2000 U/h以维持肝素化。导丝通过梗死相关动脉闭塞病变后,在球囊预扩张之前采用Rebirth血栓抽吸导管沿导丝送至闭塞病变近端,抽吸导管尾端连接50 ml注射器手动持续负压由近及远缓慢抽吸,然后由远及近缓慢抽吸,反复多次抽吸至血栓影明显减小或消失,前向血流改善。抽吸结束后,用肝素盐水反复冲洗抽吸导管至干净,再沿导丝将抽吸导管送至病变远端,通过抽吸导管缓慢注入替罗非班(25 μg/kg,在1~2 min内注射完毕)和(或)三磷酸腺苷(200 μg在10 s内注射完毕)至冠脉内。冠脉内注射药物时观察血压和心率变化,注射结束1 min后复查冠脉造影,急诊PCI只干预梗死相关动脉。患者急诊PCI后转入冠心病监护病房,口服阿司匹林100 mg 1/d并长期使用、替格瑞洛90 mg 2/d且使用至少12个月,皮下注射低分子肝素1/12 h (5~7 d),同时给予口服β受体阻滞剂、他汀类调脂药物、血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂。患者出院后均严格按照急性心肌梗死治疗指南要求进行冠心病二级预防。

1.4 观察项目①急诊PCI后校正TIMI血流计帧(CTFC)分级:正常冠状动脉及微血管功能<20帧,慢血流为20~40帧,无复流>40帧。②TIMI心肌染色分级(TMPG或MBG):0级:造影剂不能进入微循环系统;1级:造影剂缓慢进入但不能排出微循环系统,直至下次造影(间隔约30 s)仍有造影剂滞留;2级:造影剂延迟进入和排出微循环系统,在排空阶段经历了3个心动周期后仍有心肌显影;3级:造影剂正常地进入和排出微循环系统,3个心动周期造影剂消失或褪色。③急诊PCI后2 h心电图ST段的回落水平,心电图ST段回落率<50%定义为ST段回落不良。④急诊PCI后肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白I(cTnI)峰值。⑤急诊PCI术后5~7 d血浆N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)水平和超声心动图检查。⑥30 d主要不良心血管事件(MACEs),包括30 d内死亡、再发心肌梗死及靶血管再次血运重建 (TVR)的发生情况。如1例患者发生多个MACEs只计为1次,出院后随访方式为电话询问和门诊复诊。⑦院内出血事件的发生率。

1.5 统计学分析使用SPSS 19.0统计分析软件进行统计学分析,符合正态分布的连续计量资料采用(x±s)表示,多组之间的比较采用单因素方差分析,两组之间的比较采用SNK检验。计数资料采用例数(构成比)表示,组间比较采用χ2检验;如果有理论频数<5,则采用精确概率法;多组之间如果差异有统计学意义,则两组之间的比较采用χ2分割法。P<0.05表示差异有统计学意义(χ2分割法检验水准则不再是0.05,而是α'=0.05/3=0.0167)。

2 结果

2.1 临床基线资料3组患者中,心功能Killip分级≥2级43例,多支病变49例,左主干病变10例,胸痛至球囊扩张时间为(6.7±2.3)h,行主动脉内球囊反搏12例。3组患者临床基线资料在性别、年龄、临床特点、冠状动脉病变特点、胸痛至球囊扩张时间、植入支架方面的比较,差异均无统计学意义(P均>0.05),表1。

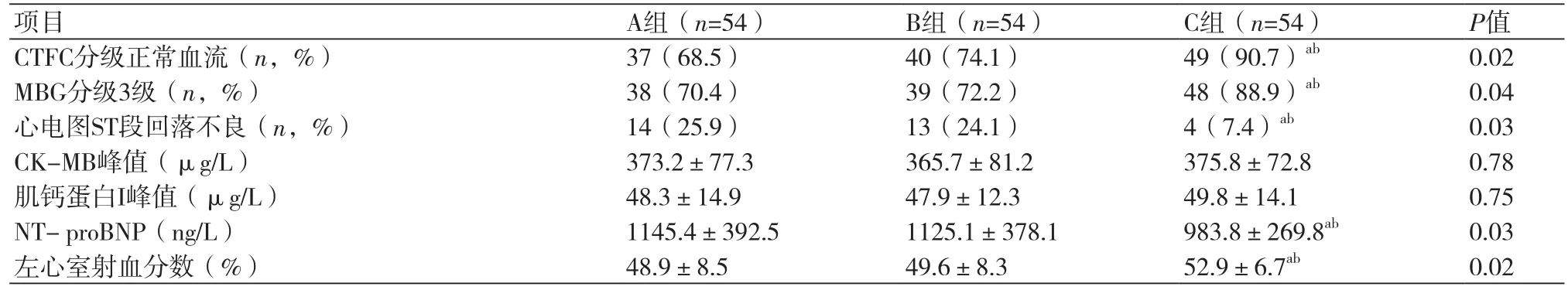

2.2 介入治疗效果术后CTFC分级正常血流的比例C组高于A组和B组(P均<0.05),术后心肌梗死溶栓实验心肌染色分级(MBG)3级的比例C组高于A组和B组(P均<0.05),术后心电图ST段回落不良发生率C组低于A组和B组(P均<0.05),术后3组患者CK-MB和肌钙蛋白I峰值差异均无统计学意义(P均>0.05),术后NT-proBNP水平C组低于A组和B组(P均<0.05),术后5~7 d左心室射血分数(LVEF)C组高于A组和B组(P均<0.05),(表2)。

表1 3组患者临床基线资料的比较

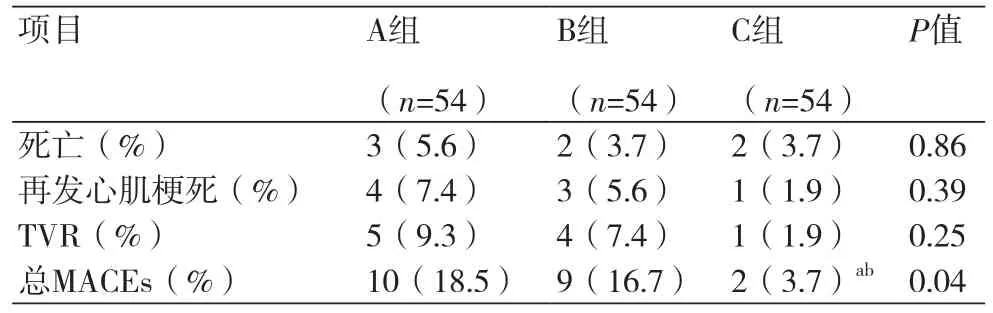

2.3 30 d主要不良心血管事件发生情况比较术后3组患者30 d死亡率、再发心肌梗死率和TVR发生率比较,差异均无统计学意义(P均>0.05),但术后总 MACEs发生率C组低于A组和B组(P均<0.05),(表3)。

2.4 出血事件A组发生轻度出血并发症4例(7.4%),其中轻度牙龈出血2例,轻度咯血1例,鼻衄1例。B组发生轻度出血并发症5例(9.3%),其中结膜出血2例,镜下血尿2例,轻度牙龈出血1例。C组发生出血并发症5例(9.3%),其中轻度牙龈出血2例,镜下血尿2例,严重出血1例,为上消化道出血。3组之间的出血比例差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

急性STEMI患者行急诊PCI能够有效开通梗死相关血管(IRA),快速恢复缺血心肌血流灌注,缩小心肌梗死范围,挽救濒死心肌细胞,保护心脏功能[7]。但是STEMI系冠脉粥样斑块破裂后形成血栓,对富含血栓的罪犯血管进行介入操作,如通过导丝、球囊扩张、血栓抽吸、支架释放,必然会增加血栓脱落和远端微循环栓塞的可能性,导致梗死相关动脉出现无复流/慢血流。即便梗死相关血管前向血流恢复TIMI 3级,仍有约10%的患者心肌组织水平再灌注不良,即“心肌组织水平无复流”,导致心肌细胞坏死数量增加,心肌梗死范围扩大,心功能恶化,住院期间心血管事件(MACE)增加[8,9]。

急性心肌梗死时冠脉无复流/慢血流和心肌组织水平再灌注不良的主要发生机制包括血栓、动脉粥样硬化斑块的脱落以及急诊PCI中微小血栓的形成导致远端血管栓塞,血栓素A和5-羟色胺介导的微血管痉挛,缺血-再灌注损伤,内皮依赖与非依赖性血管舒张异常导致微血管功能障碍及以上因素的相互作用等[10]。近年来,国内外学者针对急性心肌梗死急诊PCI后微循环障碍做了大量的临床研究。这些研究集中在防止和减少微循环栓塞及阻断各个通路导致的再灌注损伤,如氧离子自由基释放、中性粒细胞聚集阻塞毛细血管、细胞和间质性水肿、微血管痉挛、内皮功能失调等。有效预防措施包括血栓抽吸、远端保护装置、尽可能减少扩张球囊次数、应用血管扩张药、直接支架置入、主动脉内球囊反搏等应用[11]。无复流/慢血流一旦发生,处理起来非常棘手,常用方法为冠脉内使用血管扩张药或抗栓药物,包括硝普钠、硝酸甘油、尼可地尔、尼卡地平、维拉帕米、地尔硫卓、罂粟碱、腺苷、血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂等,虽均有不同程度的作用,但效果均不确切。因此无复流/慢血流最好的解决办法仍在于有效预防。

血栓抽吸装置是近年来急诊PCI中常用,且简便的机械移除冠状动脉内血栓的方式。在急诊冠脉造影后行PCI前进行血栓抽吸,不仅可以解除血管内血栓的机械阻塞,而且可以预防PCI时球囊和(或)支架的机械挤压导致的血栓碎裂、脱落栓塞冠脉远端或微循环,从而阻止了无复流/慢血流的发生,改善心肌水平灌注。此外冠状动脉病变经血栓抽吸后暴露更加充分,可以合理的选择支架,避免发生支架贴壁不良。一项专门针对抽吸导管的荟萃分析研究显示,与直接PCI相比,使用抽吸导管血栓抽吸后可以使梗死相关血管MBG 3级和TIMI Ⅲ级比率分别提高60%和7.3%(P<0.0001)、远端栓塞率下降60%(P<0.0001)、术后1个月死亡率下降45%(P=0.04)[12]。血栓抽吸可以清除血栓、降低血栓栓塞远端血管的风险,且即刻效果明确、价格相对低廉、操作简便,因此手动血栓抽吸在急诊PCI中的应用日益增多,目前常作为急诊PCI的一项辅助治疗措施[13-16]。但也有研究证实,冠脉解剖学形态及血栓性状影响抽吸效果[17],对顽固附着在血管壁上的血栓及位于严重狭窄病变部位远端的血栓抽吸效果不佳,临床单一使用该治疗方案的效果较差[18,19]。

表2 3组患者介入治疗效果的比较

表3 3组患者30 d MACEs发生情况比较

盐酸替罗非班是一种特异性高的非肽类血小板GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂,通过甘氨酸、精氨酸、天冬氨酸序列占据血小板GPⅡb/Ⅲa的交连位点,抑制血小板的激活、聚集,减轻血管病变部位血栓负荷[20],同时还抑制血小板激活时所释放的大量炎症因子和缩血管物质,减轻罪犯血管炎症反应及收缩状态,从而改善罪犯血管血流[21]。替罗非班还能改善药物涂层支架导致的内皮细胞功能紊乱,从而改变内皮细胞介导的舒张血管作用,显著改善PCI术后罪犯血管血流[22]。一项108例急性STEMI患者的研究显示,与单纯血栓抽吸相比,血栓抽吸后联合经抽吸导管向冠脉内注射替罗非班,可使梗死相关血管TIMI血流3级的比例增加,降低cTnI、CK-MB峰值,同时提高左心室射血分数,而两组间的出血事件无差异[23]。提示经血栓抽吸导管向罪犯血管内注射血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂安全、可行。近几年的临床指南曾建议将替罗非班作为“易化PCI”的首选药物用于PCI中,可增加梗死区再灌注,改善PCI后心肌细胞血流[24-29]。

腺苷是一种遍布人体细胞的内源性核苷,是临床常用的有效治疗和预防无复流的药物,可直接作用于心肌并参与心肌代谢,且作用时间极短,不仅能够改善微循环、扩张冠脉血管、增加血流量,而且还能降低梗死区域内中性粒细胞计数、保持内皮完整性、抑制血小板的聚集和激活[30]。三磷酸腺苷(ATP)为腺苷的前体药物,进入人体细胞后,依次分解为二磷酸腺苷、一磷酸腺苷、腺苷。一方面腺苷与冠脉上腺苷A2受体结合,扩张冠脉血管、增加心肌血流灌注;同时,ATP受体(P2受体)广泛分布于心血管系统,ATP能激动血管内皮P2受体,导致一氧化氮(NO)释放,起到保护微循环、减轻心肌缺血性损伤的作用[31]。患者在腺苷作用下获得持续最大充血相的同时可出现心率减慢和血压下降10%~20%[32],极少部分患者可出现血流动力学异常而危及生命。由于人体内腺苷半衰期很短,大约0.5~10 s左右,故不良反应可迅速消失。目前腺苷的使用以国外居多,而ATP进入心肌降解为腺苷、二磷酸腺苷、单磷酸腺苷起到同等的血管活性作用,且价格低廉、安全性高、性质稳定,更符合中国实际情况的药物选择,但尚无得到临床推广[33]。

在血栓抽吸的基础上联合冠脉内注射血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂和三磷酸腺苷是否能进一步改善急诊PCI的效果,目前国内外报道较少。因为专门针对冠脉内注射药物的ClearWayRX导管国内目前没有,因此使用Rebirth抽吸导管反复多次抽吸罪犯血管病变部位血栓之后,用肝素盐水反复冲洗抽吸导管至干净,通过抽吸导管向梗死相关血管内缓慢注入替罗非班和(或)三磷酸腺苷。本研究结果表明,对于行急诊PCI的重度血栓负荷急性前壁心肌梗死患者, 血栓抽吸联合替罗非班和三磷酸腺苷冠状动脉内注射与单纯血栓抽吸及血栓抽吸联合冠状动脉内注射替罗非班相比,可获得更好的心肌水平再灌注,改善心功能,降低PCI后30 d的总MACEs发生率,且不增加出血事件。

本研究的创新之处为入选的病人均为STEMI患者,且急诊冠脉造影发现左前降支病变为重度血栓负荷病变,观察在血栓抽吸基础上替罗非班联合三磷酸腺苷冠脉内应用对心肌组织水平灌注和临床预后的影响,因此各种观察指标更具有可比性。本研究的不足之处在于样本量较小、为单中心研究、随访时问较短等。