声学造影和高分辨核磁共振评估颈动脉粥样硬化斑块新生血管及斑块内出血研究进展

刘丹丹,李茜楠,田野

脑卒中是世界上主要致死原因之一,颈动脉粥样硬化是缺血性脑卒中的常见病因(占30%)。研究证实斑块破裂或侵蚀是发生心脑血管事件发生的的主要原因,与斑块内出血(IPH)、大脂质核心、薄/破裂的纤维帽相关,并不取决于斑块的狭窄程度[1,2]。其中,斑块内出血是脑血管事件发生的强预测因素[3,4]。在缺氧、炎症作用下,斑块内新生血管(IPN)逐渐增多并由外膜逐渐侵入斑块,不成熟的新生血管发生破裂导致斑块内出血,使斑块快速增大和不稳定性增高[5,6]。因此,新生血管和斑块内出血在斑块发生、进展、破裂过程中发挥了重要作用,是易损斑块的重要标志。对于颈动脉粥样硬化斑块患者是否能够通过手术获益,不能单纯依靠颈动脉狭窄程度决定,早期评估斑块的稳定性对于预防心脑血管事件发生及制定治疗方案十分重要。超声造影可显示和评估颈动脉斑块内新生血管,核磁共振成像(MRI)能定性、定量地分析斑块内出血,是近年来斑块稳定性研究的热点技术之一。通过影像学来描述颈动脉斑块内的新生血管和斑块内出血,对患者进行风险分层,并提供预防性治疗。

1 声学造影(CECU)

CECU是一种新型、无创的观察新生血管的方式。利用微泡造影剂产生的实时图像作为血管内示踪剂,清晰显示新生血管。斑块内造影剂显影程度,与组织病理上的新生血管数量有显著相关性。虽然增强MRI和CTA,可对颈动脉新生血管进行评价,但准确画出新生血管仍有困难。因为造影剂可通过内皮细胞逐渐渗透至细胞外,导致外膜强化产生延迟影像。相比之下,微泡造影剂只进入血管内,有助于更好的勾勒出管腔轮廓,微泡通过血管腔或血管外膜滋养血管进入斑块内,且能渗入微血管[7]。

2 声学造影分析IPN方法

2.1 软件分析基于造影剂强度随时间变化曲线评估新生血管形成[8-10],该技术具有局限性,使用方法复杂,结果可受患者的运动(如:吞咽、咳嗽等)影响,斑块或外膜强回声区域导致目标区域显影不清,难以用于临床。此外,由软件方法评估弥散对比增强强度可能不足以描述新生血管的特征。在斑块局部聚集的微气泡,描述了潜在危险区域,而在大斑块中,强度的绝对变化很低。这些软件有显著的方法学差异,不利于多中心对比分析[8]。

2.2 半定量视觉分析[11]由研究者在微泡循环过程中对斑块增强效果进行视觉评估。管腔增强后高亮微泡造影剂信号出现在斑块内被认为是阳性微泡。造影增强结果分为三级:0=无增强,1=中等增强,2=广泛增强。视觉上未见微泡的斑块是0级,少量微泡是1级,斑块内充满大量微泡、有闪烁特征是2级[12]。利用一种半定量软件分析,在颈动脉斑块ITC分析的基础上确定对比增强。手动绘制感兴趣区域(ROI),以在纵向平面上对斑块进行轮廓勾画。避免因患者运动引起目标区域显影不清。强度为时间的函数,强度变化为峰值强度和基线强度间的差异。相同方法进行管腔强度变化测量作为参考。对比增强视觉分级比ITC分析与组织病理有更强相关性[12]。

2.3 定量分析[13]计算灌注强度随时间和空间的变化。有两种类型定量分析:时间分析和空间分析[11]。空间定量参数包括:斑块内IPN面积比(AR),斑块核心IPN面积率。时间定量参数包括:斑块增强强度(EI),增强强度比(EIR)。面积比(AR)为斑块内新生血管(IPN)面积除以斑块面积。矫正的AR,AR13为斑块的中心区域内的AR,其半径为斑块半径的三分之一。其它矫正的ARS-AR12、AR23和AR34 DRAW的定义类似于AR13,具有不同的中心区域半径。斑块的增强强度由EI表示,EIL表示管腔内增强强度。定量分析使得对IPN进行客观和可重复的评估成为可能,因此,研究认为定量参数是半定量解释的替代和升级。

动态增强后,由于颈静脉的位置,前壁也比后壁更便于成像,引起伪影。它是由超声波通过高对比度物质浓度区域的非线性传播产生的回声造成的。用于非线性成像的脉冲在流经管腔的过程中被高度扭曲,导致线性目标不完全消除,被误解为灌注。将导致前壁新生血管不准确的量化和增加分析的可变性[14]。

3 高分辨磁共振成像技术分析斑块内出血

高分辨增强颈动脉磁共振成像已经被用于检测颈动脉粥样硬化斑块成分(如:钙化、纤维帽、斑块内出血、大脂核)与斑块组织病理结果一致,具有很好的敏感性和特异性,且应用到了多中心实验。

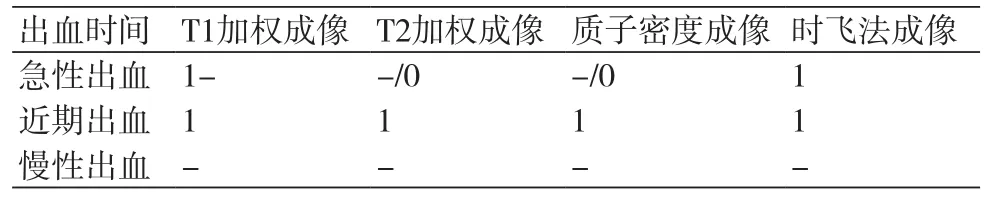

3.1 2D序列2D序列即常规的黑血T1加权成像。2D T1WI是一种观察斑块内出血的典型序列,常采用黑血快速自旋回波(FSE)序列,它的重复时间及回波时间均较短。T1WI上的IPH信号强度随着血肿内高铁血红蛋白演变为含铁血黄素而逐渐降低,限制了高信号强度作为IPH检测的可靠特征。研究发现[15]不同于脑出血,颈动脉斑块内出血可持续长达18个月的高信号,这可能是因为复杂的斑块内环境阻碍了其进化。因此,依赖于高强度信IPH检测是合理的(表1)。

3.2 3D序列亮血的时飞法MR血管成像(TOF MRA)斑块内出血的T1值较短[11],TOF MRA上表现为斑块内的高信号[17,18]。但当血液不存在正铁血红蛋白时,或与易感效应的组织(如钙化或氧化铁血黄素)同时存在时,会出现假阴性结果,TOF MRA上阴性的斑块无法排除斑块内出血[19]。

表1 斑块内出血在不同磁共振成像表现的分类[16]

磁化准备快速梯度回波序列(MPRAGE),由于正铁血红蛋白可以缩短T1弛豫时间,从而影响其在T1WI上的信号,斑块内出血在MRI上的信号特点主要取决于血肿内正铁血红蛋白的期龄。MPRAGE能准确地检测斑块内出血中的正铁血红蛋白,呈明显高信号。早期IPH的诊断序列包括MPRAGE、3D-TOF和传统的T1序列,经组织病理学证实,MPRAGE序列对诊断IPH有更高的敏感性及特异性(分别为80%和97%)[20,21]。MPRAGE成像通过非选择性反转脉冲和光谱选择性水激发或脂肪抑制来抑制背景组织中的信号。具有较长T1的各种斑块成分,如纤维组织和富含脂质的坏死核,因反转恢复准备而被抑制,使得IPH的对比度最高。背景组织均匀低信号的出现及被抑制的血液信号有助于MPRAGE图像判读,使得IPH的量能够最精确定量测量。此外在保持可靠性的同时,与笛卡尔MPRAGE相比,基于径向的k空间恒星轨道叠加(Sos)MPRAGE具有更强的波动抑制能力、更低的运动灵敏度和更高的图像质量,这些序列抑制了所有背景组织和与波动相关的信号,能自动计算IPH体积。

近年新出现了一种可以特异性观察IPH且无需对比剂的序列SNAP(SNAP),同时生成灰血、黑血及亮血图像,具有成像时间短,准确评估斑块表面状态(如是否发生溃疡)及评估管腔狭窄率的优势。但由于SNAP序列是一种较新的方法,多数研究是以CE-MRA或传统的多重对比序列做对比而并非以病理做对比,在评估IPH的定量及不同时期仍以MPRAGE为主要研究方法[22,23]。

3D反转恢复准备的快速扰相梯度回波序列(3D IRFSPG)扫描时间短,扫描范围大,在5 min内即可完成双侧颈动脉分叉处足够扫描范围的扫描[24]。与2D T1WI及3D-TOF MRA相比,通过提高对比度及对比度噪声比来凸显斑块内出血[25]。与Moody等[24]提出的MR DTI序列相比,空间分辨率更高[26]。在应用动态对比增强核磁(DCE MRI)观察斑块部位血管外膜血流灌注和IPH的研究中,发现校正狭窄程度、症状性水平以及其他混杂因素后,发生IPH的斑块较无IPH的斑块外膜血流灌注明显升高[26]。但由于变异系数较高,应用DCE MRI需要相对较大的样本量来评估,在临床应用评估斑块的易损性中受到限制。

综上所述,由于IPN和IPH在斑块进展中的重要性,在颈动脉斑块中定性定量评估IPN和IPH对预测脑卒中发作有重要意义。尽管超声造影及MRI均存在不同的优缺点,将两种检查结合起来,扬长避短,可能更有利于斑块易损性的评估及临床应用的推广。

4 展望

声学造影评估新生血管情况,评估斑块易损性,操作时间短,重复性好,但不能分析斑块内成分,需结合MRI进一步明确斑块情况。相比其他成像技术,MRI具有很好的灵敏度,能特异性识别和测量斑块成分。但由于价格昂贵、禁忌症多、检查时间长等缺陷,严重阻碍了高分辨率MRI被引入临床实践,不适于斑块筛选。因此,探讨新生血管与斑块内出血间是否存在线性关系,临床上可通过对不能接受MRI检查的患者行声学造影检查,明确斑块易损性,为指导治疗提供一种新的方法。