克孜尔第110窟佛传艺术

□杨 波

克孜尔第110窟位于谷内区僻静的沟谷内。洞窟由前室、主室组成,前室右壁开门道,凿一阶梯通向谷底,德国人称此窟为“阶梯洞”。主室正壁及左、右侧壁各绘三栏佛传,共计60 幅,若加上正壁上方的降魔变,则佛传图达到61 幅。佛传情节大致按时间顺序铺陈,从菩萨降胎到涅槃,讲述了释迦牟尼的一生,堪称一部歌颂释迦的叙事诗。每幅画面上方榜题栏内原均有龟兹文题记。通过画面和经典的对照、龟兹文题记的解读,学者已基本弄清了第110窟佛传图的题材内容。图像学研究成果有丁明夷的《克孜尔第一一○窟的佛传壁画》①、中川原育子的《キジル第110窟(階段窟)の仏伝図について》②等。题记研究方面,德国的Klaus T.Schmidt 在1990、2010年两次撰文,解读了残存的龟兹文榜题,并寻找出相关的平行文本③。和菩萨成佛前充满戏剧性的叙事相比,前人对第110窟释迦成道以后的传记内容论述不详,本文旨在对成道后事件作专门考察,其大约占整窟佛传情节的三分之一,以“梵天劝请”故事④(第38 幅图)为开端,一直到佛的大般涅槃(第60幅图)。

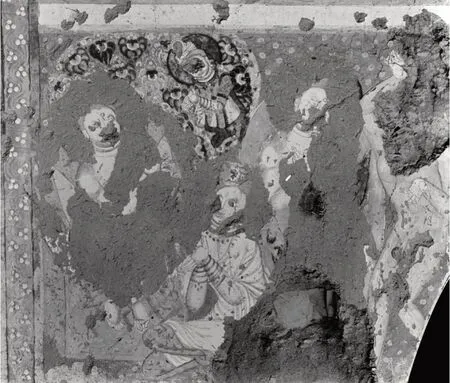

一、第38幅 梵天劝请

左侧画面:佛左下方跪一天神,着袒右白色天衣,双手合掌。佛头上方树冠中露出一女性树神,向佛合十礼拜。右侧画面:佛为站姿,一裸形外道举手向佛走来。龟兹文榜题:“这里,全知者、导师看着梵天;这里,梵天恳请他宣说正法;这里,路上站着全知者、导师和优波迦”。⑤

克孜尔第110窟佛传图分布示意图

克孜尔第110窟主室左侧壁梵天劝请

佛陀成道后思维自己所得之法,认为佛法太过深奥,若为世人解说,徒劳无益。梵天王遥知佛的心念,顿生惶恐,下至人间恳请世尊转于法轮。在梵天的劝说下,佛终于答应了他。画面左侧描绘的是梵天对佛的祈请。佛答应梵天王的请求后,就思维去何处进行第一次讲法。然后发生了树神向佛询问的事件,见于《普曜经》《方广大庄严经》。“尔时有四护菩提树天:一名受法,二名光明,三名乐法,四名法行。是四天子顶礼佛足而白佛言:‘世尊当于何处转于法轮?’”。⑥佛答波罗奈国的鹿野苑,因为那里也是往昔古佛初转法轮的地方。右侧画面为:佛决定讲法,离开了菩提树,在去鹿野苑途中遇见外道优波迦摩。外道向佛问了几个问题,诸如你的师父是谁、你要到哪里去等,释迦回答他是无师自悟的,他已经洞察了世间的真理。接着才是释迦到达鹿野苑为五比丘说法之事。

这幅画结合了“梵天祈请”、“树神询问”和“遇见外道优波迦摩”,这在汉译佛典中仅见于《方广大庄严经》。该画所据经本很可能是《方广大庄严经》的梵文本。⑦

二、第39幅 鹿野苑初转法轮

佛陀正面端坐,座前绘双鹿。法轮、三宝标已残失。佛两侧围坐五身听法比丘。龟兹文榜题:“这里,在收了五个弟子的贝拿勒斯,全知者、导师首次宣讲阐述正法”。

克孜尔石窟在描绘佛说法的场景时,佛一般呈四分之三的侧面,但在表现降魔成道、初转法轮时,佛大都为正面的形象,突出了尊像图的性质。

三、第40幅 耶舍出家

左侧画面:一人坐于屋内,头部残缺,其身后躺一女子。右侧画面:一人站立,左臂上扬,双足没于水中,向对面的佛陀走去。残存龟兹文榜题为:“这里,床上坐着……”

克孜尔第110窟主室左侧壁耶舍出家

Monika Zin 揭示了克孜尔石窟菱格画中“耶舍出家”的故事。⑧该故事见于巴利文《犍度》、汉译《过去现在因果经》《佛本行集经》《四分律》《五分律》《根本说一切有部毘奈耶破僧事》等。主要内容为:一天晚上,耶舍从梦中惊醒,看到纷乱躺卧、丑态毕露的伎女,产生了厌世之感。耶舍跑出宫殿,在天神光明的指引下来到波罗奈河(或为恒河)边,看见佛在对岸行走。佛让耶舍过来。耶舍就脱下他那双无价的宝屐,乘着月色,渡过河来到佛前。佛为其讲解正法,耶舍听闻后消除了对人生的恐惧,获得了阿罗汉果。

画面左侧坐在屋中的人物即长者子耶舍,其背后的女子代表耶舍宫中酣睡的众婇女。右侧的情节则为耶舍淌水向佛走去。从黑白照片看,行走的耶舍上方原绘一弯月,提示故事发生在夜晚。

克孜尔第34窟主室券顶左侧耶舍出家

四、第41幅 降伏火龙

左侧画面中,佛坐在拱形的石室内,门沿处窜出数个火苗。佛左、右上方各有一婆罗门,双手举罐或肩扛一罐浇水。清水从倾倒的罐口流下。画面右侧一立佛,左手托钵,钵中似有一弯曲的蓝色小蛇。佛面对一婆罗门,束发髻,斜披络腋,抬起右臂。龟兹文榜题:“这里,全知者使优娄频螺迦叶大为惊讶”。

“降伏火龙”是著名的佛传故事。释迦为度化摩揭陀国的外道迦叶三兄弟,主动提出住进他们的祭祀火堂中,使出神力降伏了石室内的恶龙。左侧画面描绘迦叶的弟子们持水罐灭火的场景。佛身处壁画脱落较多,原先可能绘有缠绕佛身的蛇。右侧情节为翌日佛从石室中走出,向迦叶出示钵中之龙,迦叶一手高举,显示了内心的惊叹。佛向迦叶出示钵中蛇的情节也见于犍陀罗雕刻。一件白沙瓦博物馆藏的犍陀罗雕刻品中,佛左手托钵(已残损)向迦叶示意,迦叶右手高举过顶,呈惊讶状。另一件雕刻品中,佛一手拿钵,钵中露出一弯曲的蛇,迦叶右手轻抚佛钵,似乎难以相信眼前的景象。

记载“降伏火龙”的经典很多,仅从第110窟这幅图而论,图像的传承比文本依据更加重要。

五、第42幅 频毘娑罗王皈依

佛左下坐一贵人,戴冠、有头光,双手握拳致敬。其背后跪一侍从,左手持剑,右手拿饰条纹的扇子。画面上方有一飞翔的罗汉,身穿百衲衣,多头,体侧有象征神变的火焰纹。龟兹文榜题:“这里,全知者、导师……对一千零三名弟子……宣说正法”。

森美智代对说法图中此类图像做了研究。⑨释迦降伏摩揭陀国的迦叶兄弟后,就去拜访频毘娑罗王,因为此王先前曾对他说:“若得道时,先来度我”。佛为了践行诺言,就带着迦叶兄弟及其一千名弟子去王舍城拜访国王。为了增加众人的信心,佛让迦叶上升虚空化现神变。频毘娑罗王目睹神变,心悦诚服地皈依了佛教。

图中在天空翱翔的比丘就是优娄频螺迦叶。《过去现在因果经》《五分律》中提到迦叶变现分身的情节,与画中“多头”的飞行比丘较相符。坐佛下方隐约可辨一人跪地叩拜,即收摄神通后的优娄频螺迦叶。题记中提到“一千零三名弟子”。优娄频螺迦叶有五百弟子,他的两个兄弟各有二百五十名弟子,加上迦叶三兄弟就是一千零三之数了。

六、第43幅 舍利弗、目犍连皈依

左侧画面:佛为坐姿,对面有两个比丘,一站一跪,合掌敬佛。右侧画面:佛为站姿,对面一比丘右手高抬,呈行走状。龟兹文题记为:“这里,舍利弗和目犍连出家;这里,阿难在佛前出家”。

克孜尔第110窟主室右侧壁舍利弗和目犍连皈依

舍利弗、目犍连一起出家学道,但总觉师父讲的东西不够彻底,无法穷尽人生痛苦的真相。他们互相许诺,谁若能得到更高明的指点,一定要来告知。一日,舍利弗在路上遥见马胜比丘,他被比丘威严光彩的仪表吸引了。比丘说了一句佛偈,舍利弗闻后立即开悟。欣喜万分的他急忙跑去告诉目犍连,一起来到佛前请求出家。

画面左侧的两位比丘就是舍利弗、目犍连,他们在佛前发心皈依。右侧画面令人费解。Schmidt 将残存题记解读为“阿难出家”,但画中人物身披袈裟,头束小髻,难以理解为释迦之堂弟阿难。况且,阿难出家发生在释迦返乡说法之后,与佛传情节的顺序不符。《普曜经》《方广大庄严经》在叙述舍利弗与马胜比丘对话后,舍利弗问尊师现在何处,马胜答竹园精舍。舍利弗就和马胜一起去拜访释迦,出家皈依后才去告知目犍连,邀请他一同参加僧团。⑩

画面情节可理解为先是舍利弗来参拜佛陀,请求出家,高举一手的动作表现了见到佛时的惊叹。画左则为舍利弗带目犍连一同前来的场面。两个情节中的深肤色人物为同一人,即舍利弗。读图顺序为从右至左。图右的舍利弗和图左的目犍连都有头顶束小髻的现象,虽身披袈裟,但严格意义上讲并不能视为“比丘”,画师描绘的是他们剃发前的外道形象。情节叙事与克孜尔第84窟主室侧壁的一副“舍利弗、目犍连皈依”相似。

克孜尔第84窟主室侧壁舍利弗和目犍连皈依

七、第44幅 为净饭王说法

左侧画面:佛呈飞翔状,其下方有一具头光的贵人,跪姿,合掌,抬头瞻仰佛陀。其身后为一侍从,手持剑和饰条纹的扇子。右侧画面:佛为站姿,对面有一人,向佛跪拜,无头光。龟兹文榜题:“这里,为了让父王内心喜悦,全知者、佛陀伫立于空中;这里,全知者、导师进入迦毗罗卫城”。

据《破僧事》等,净饭王十分想念自己的儿子,就派邬陀夷(或译“优陀夷”、“优陀耶”)去拜访释迦,希望释迦能返乡说法。七日后,当释迦与众弟子向迦毗罗卫城走去时,净饭王就携大臣、百姓出城迎接。为了化度众人,释迦选择神变而非步行的方式与父亲相见。他升腾于空中,使出神力飞向迦毗罗卫城。

图中,左侧是释迦接近迦毗罗卫时,在空中飞行的神变场景。佛左下为目睹神变、惊叹不已的净饭王及侍从。根据榜题,右侧为释迦走进了迦毗罗卫城。不过从画面看,也像是佛接受邬陀夷的拜访与皈依,并决定进入迦毗罗卫。

克孜尔第110窟主室右侧壁珍珠女听法

克孜尔第206窟主室侧壁珍珠女听法

八、第45幅 珍珠女听法

佛对面是一个听法的女子,身后是她的侍女,双手托盘。佛左上方一女子双臂前伸,正被一头牛袭击。龟兹文榜题:“这里,全知者、导师对少女Muktikā讲法”。

Robert Arlt 和桧山智美解读了克孜尔第206窟的“珍珠女听法”,有关记载见于梵文、藏文、吐火罗文佛典之中⑪。故事内容为:一位释迦族妇女在听佛讲法时,叫她的侍女回去拿她的首饰。侍女因错过佛的法会而十分沮丧。佛察觉后,就写了一句偈送给她。侍女欣喜不已,却在路上不幸被一头牛撞死。因敬佛的功德,死后投生为高贵的公主,出生时空中降下了珍珠雨。图中面对佛听法的女子即“珍珠女”,表现侍女投胎转世后再次来到佛前,为佛贡献礼品。克孜尔第206窟的“珍珠女”具头光,身配饰物,接近裸体,其形象更为高贵华丽。

九、第46幅 题材不详

佛坐中央,佛左下有一白肤色青年,右臂扬起,同一人物又绘于佛右下方,俯首礼拜佛祖。佛右侧绘二女子,下方者合掌,具头光,身份高贵,上方为托盘的侍女。题材不详。

十、第47幅 旷野鬼袭佛

佛面向左侧,迎面而来的是一绿肤色怪人,大部分残损,可辨其举起的右臂,戴钏,托起一蓝色巨石,口吐波浪状的白色气体。从残存壁画推测应为一夜叉或罗刹两手托石,向佛走来。

克孜尔第110窟主室右侧壁旷野鬼袭佛

对照经文,这幅图表现的是“旷野鬼皈依”故事中佛受夜叉攻击的场面,可定为“旷野鬼袭佛”。类似故事见于多部佛典中,情节描写互有出入⑫。《法句譬喻经》:“罗刹见光疑是异人,即出见佛,便起毒心欲前噏佛,光刺其目,担山吐火皆化为尘”。⑬图中鬼怪吐气、举石砸佛的情景与《法句譬喻经》中罗刹鬼“担山吐火”较相符。《法句经》(Udānavarga)是一部古老的佛教偈颂汇编,有不同的版本。西域出土有梵文本、吐火罗文本,如库木吐喇石窟出土了梵本Udānavarga残片,接近汉译《法集要颂经》。⑭《法句譬喻经》通过搜罗佛典中的故事对该经的偈颂做了解释,推测可能属法藏部。⑮第110窟的“旷野鬼袭佛”图像疑与《法句譬喻经》的传播有关。

十一、第48至51幅 佛传图已残损

克孜尔第110窟主室左侧壁佛洗病比丘

十二、第52幅 伊罗钵龙王礼佛

画面大都残失,立佛左侧残存龙王、龙女头部,上有蛇冠。这可能是Schimidt 误标为49 的图像,龟兹文题记还原为:“这里,妓女菴摩罗来了,为了能更近地瞻仰全知者、导师;这里……全知者、导师……”。但从画中出现龙王龙女的情形看,应非“菴摩罗女请佛”的故事。Monika Zin 解读了龟兹石窟说法图中的“伊罗钵龙王礼佛”⑯,此画很可能属于这一题材。

十三、第53幅 五百宝衣供养

画面大都残,仅存一比丘头部,及空中供养佛的花朵。龟兹文榜题为:“这里,全知者、导师,看着年轻的婆罗门Paingika 奉献的礼物”。

Schmidt着重指出巴利文《增支部》有类似记载。释尊在毘舍离重阁讲堂,有五百栗遮毘人侍奉他,他们的衣饰有青、黄、赤、白几种色彩。婆罗门宾阇尼起身在佛前说偈赞颂。“尔时,彼等栗遮毘人奉献五百件上衣与宾阇尼婆罗门。时,宾阇尼婆罗门将五百件上衣奉献于世尊”⑰。类似情节见于汉译《根本说一切有部毘奈耶杂事》《长阿含经·游行经》《般泥洹经》,属于整个涅槃故事的一部分。该故事发生在佛临近涅槃时。若此解读无误,则预示该窟的佛传情节要进入涅槃的叙事了。但从空中漂浮的花朵看,却有点类似“燃灯佛授记”。

十四、第54幅 比丘圣友得授记

佛坐中央,其左下跪一比丘,头顶一盏灯,双手各托举一灯,双肩上各扛一灯。佛右下方坐一有头光的贵族女子,双手轻握于胸前作礼敬状。龟兹文榜题:“这里,全知者、导师给予比丘Priyadarśana 成佛的授记”。

法国的皮诺通过对库木吐喇窟群区第34窟龟兹文题记的解读最早发现了这个图像主题。⑱任平山对此类图像做了专门研究。⑲该故事见于《贤愚经》。在过去宝髻佛之世,有一比丘名圣友,为了给佛作灯供养,每天入城乞求灯油灯具。城中的王女牟尼见此比丘,心生敬重。于是,牟尼每天都送来作灯之具,圣友则日夜燃灯念佛,他们一起合作供养宝髻佛。宝髻佛预言,圣友比丘未来成佛,号燃灯如来,而王女牟尼未来也会成佛,号释迦牟尼。

图中佛左侧的跪姿比丘即圣友,而佛右侧的贵妇即王女牟尼。在释迦传记中插入了佛前生的事件。这种叙事打破了单纯描绘释迦生平的模式。在中心柱窟说法图中偶尔也会穿插一个类似表现菩萨“誓愿”、“授记”内涵的故事(克孜尔第14、17、163窟)。

克孜尔第34窟主室券顶右侧佛洗病比丘

十五、第55幅 佛洗病比丘

画面中,佛像大部残失。佛左侧画面仅存下半部分。一赭肤色、身材瘦弱的人并膝而坐,手部下垂。龟兹文题记:“这里,站着……为患病的全知者、导师而悲叹……”。题记解读似有问题。

任平山对龟兹、高昌的这类图像作了研究,定名为“佛洗病比丘”。⑳完整构图见于克孜尔第34窟主室券顶右侧等,图中佛伸手接过天神宝瓶中的水流。据《法句譬喻经》,贤提国有一比丘,常年患病,身体污秽不堪。佛陀慈悲为怀,就领众比丘前去探望。众人嫌病比丘臭秽,佛却亲手为其制粥,还令天神帝释取来香汤,“以金刚之手洗病比丘体”㉑。接着,佛还讲述了病比丘的前世因缘。

十六、第56幅 题材不详

佛左上方画面残损,右下方可辨一人,头部已毁,他正从一牛车上取来鲜花,欲献给佛陀。Schmidt 将龟兹文榜题还原为:“这里,重生为天神的鹦鹉,在日落时献给全知者、导师一朵花”。Schimdt 认为画面描绘的是《根本说一切有部毘奈耶药事》卷六中“鹦鹉重生献花”的故事㉒。但经文情节与画面有出入,暂时存疑。

十七、第57幅 菴摩罗村讲法

佛坐于中央拱形讲堂内,面向左,其左下一比丘禅坐。佛右上站一比丘,姿势夸张,呈悲痛状,右下坐一比丘,头部低垂,姿态颓靡。佛座前有一倾倒的水盆。龟兹文榜题:“这里,全知者、导师在菴摩罗村讲法”。

佛临涅槃时,来到毘舍离城附近一处园林(即菴摩罗园),接受菴摩罗女(也译作“奈女”)的饮食供养。后来,佛吩咐众弟子入城乞食,唯留阿难一人在身边。此时佛已背痛难忍,魔王来到河边,再次催促释尊赶紧入灭。佛答应了魔王,决定舍寿,三月后进入涅槃。佛命弟子集于讲堂,宣布自己即将入灭。众僧闻后皆痛哭流涕、悲伤欲绝。佛却教导众僧:一切都是无常的,恩爱会合,总有别离的一天,你们要勤于修行,护持戒律,让佛法久住于世。画面中,佛在讲堂内向弟子宣布将要入灭的消息,并对他们作临终教诲。众弟子有的惊慌失措,有的悲伤失落,佛左下方趺坐的比丘则相对冷静,或许他已深谙佛的法义。

克孜尔第224窟右甬道外侧壁如来留钵(原藏德国毁于二战)

十八、第58幅 如来留钵

画面中,佛陀略弓背,手托一钵,朝向对面人群。人群中,上方三人合掌敬佛,下方和后端人物均拱手于胸前。后者从一城门中走出。榜题:“这里……导师,全知者……”

在克孜尔第224窟右甬道外侧壁能找到此类题材的完整构图,图中佛与人群之间被一条河流隔开,德国学者曾解读为“佛渡恒河”㉓。但“佛渡恒河”故事无法解释佛陀持钵及转身朝向人群等细节。《大唐西域记》记载了玄奘在印度毘舍离城的见闻,“如来自吠舍厘城趣拘尸那国,诸栗呫婆子闻佛将入寂灭,相从悲号送。世尊既见哀慕,非言可喻,即以神力化作大河,崖岸深绝,波流迅急,诸栗呫婆悲恸以止,如来留钵,为作追念。”㉔因此,画面左侧为毘舍离城的民众,他们闻佛将赴涅槃,悲痛感伤,欲追随如来。后端的人物斜披白袍,似为毘舍离的婆罗门大臣。画面右侧为佛使出神力化出一条湍急的河流(画面中已省略),将众人隔开,并赠予一只佛钵留作纪念。

释尊离开毘舍离城,引出了般涅槃的伟大事件。传说,当释尊离去之时,“如大象王全身右顾望广严城”㉕。佛告诉阿难,这是他最后一次回顾毘舍离城了,从此不复再来。

十九、第59幅 佛陀举山

佛面向左站立,右手托一梯形山。面前有两人恭敬合掌。一黑肤色人物伸手拽住绑在巨石上的绳索。其下方一人弓背前行,肩扛绳索(褪色严重),欲拖动巨石。龟兹文榜题:“这里,佛陀、导师在日落时……”

小谷仲男对龟兹壁画中的“力士移山”图像做了解读㉖。故事见于《佛说力士移山经》《观佛三昧海经》《增一阿含经》等。佛临涅槃时游行至拘尸那揭罗城,城中力士为迎接释尊,欲移开城门外的一块巨石。众力士使出浑身解数,也无法移动巨石。佛陀到来后,只用足尖轻轻一挑,巨石就飞上了虚空,落下后又用手接住,轻松地玩弄于鼓掌。画面右侧是五百力士搬动巨石的场景,左侧画面中,佛已将巨石托于手掌。众力士拜服,对佛合十赞颂。

显示“抛山接石”的奇迹后,佛对众力士说,这只是佛的哺乳之力、神通之力,佛的诸种伟力都将在今夜为无常力摧坏!一切无常,连佛身也不是永恒的,点出了涅槃的主旨。“如来留钵”和“佛陀举山”在龟兹中心柱窟甬道常构成对称题材(分别绘于两侧甬道外壁,包括克孜尔第4、98、179、192、224窟,疑似洞窟有克孜尔第27、99窟以及库木吐喇第46窟、托乎拉克艾肯第15窟、森木塞姆第44窟)。当信徒在中心柱窟行右绕礼佛时,首先看到的是佛向毘舍离民众告别、留下佛钵的场景,这引出了整个涅槃叙事的开端。然后进入后甬道或后室礼敬释迦涅槃像。接着,信徒绕入左甬道,此时将目睹佛举山的故事,明白了万物皆无常的道理,由此促进人们对涅槃的深思。第110窟关于释迦入灭的叙事受到了中心柱窟涅槃题材的影响。

克孜尔第110窟主室左侧壁大般涅槃

克孜尔第38窟后甬道正壁捧佛足的阿难

二十、第60幅 大般涅槃

佛右胁而卧。卧佛光背上方为四大天王。佛头下方是哀恋的密迹金刚,金刚杵掉落在他的身旁。佛床前中部坐着披白衣的须跋陀罗。佛脚旁跪一穿蓝色袒右袈裟的比丘,头部残损,似正礼拜。其上方站立一比丘,着百衲衣,面相苍老,瘦骨嶙峋,右手支颊,作沉思状。

一般来说,涅槃图中的“礼佛足者”为摩诃迦叶,但此图中迦叶却站在佛脚边,实际礼佛足者是一披蓝色袈裟的比丘。这种情况也见于克孜尔第38窟后甬道的涅槃图中,抚佛足者是一位年轻比丘,肉髻突起,学者推测为阿难㉗。龟兹画师创造性地将礼佛者换成了阿难,是否与不同部派的流传有关?《异部宗轮论》中说经量部“自称我以庆喜为师”,㉘“庆喜”即阿难。经量部从说一起有部分裂而出,强调以“经”为准绳。不过,突出涅槃图中的阿难形象,更重要的是为了向信众输导一种理念:释尊入灭了,我们要以佛的教法为师,以法为皈依。如同佛的临终遗训:“当自炽燃,炽燃于法,勿他炽燃;当自归依,归依于法,勿他归依。”㉙释迦灭度后,在王舍城举行的“第一次结集”活动中,阿难是那个诵出佛生前教法的人,他是对经典结集贡献最大的人。因此,让阿难代替迦叶处于礼佛足者的位置,强调佛灭后对“法”的皈依。

克孜尔第110窟菩萨成道后的叙事情节可作如下归纳。经过梵天王的劝请,佛陀决定弘法,开始了教化众生的伟大事业,包括对比丘的度化(初转法轮、耶舍出家、舍利弗和目犍连出家)、对国王的度化(频毘娑罗王皈依、为净饭王说法)、对女人的度化(大爱道出家、珍珠女听法)、对非人、鬼怪的度化(降伏火龙、旷野鬼袭佛)。佛临涅槃前在菴摩罗村教化众僧,告诫他们要努力修行。在显示了两次神通(化现河流、举山掷虚空)之后,佛来到拘尸那的娑罗树林,走向了永恒的寂灭。

注释:

①丁明夷:《克孜尔第一一○窟的佛传壁画:克孜尔千佛洞壁画札记之一》,《敦煌研究》创刊号,1983年,第83-94页。

②中川原育子:《キジル第110窟(階段窟)の仏伝図について》,《密教図像》第13 号,1994年,第19-38页。

③Schmidt,Klaus T.,Interdisciplinary Research on Central Asia: The Decipherment of the West Tocharian Captions of a Cycle of Mural Paintings of the Life of the Buddha in Cave 110 in Qizil,in: Die Sprache.Zeitschrift für Sprachwissenschaft 40/1,1998,pp.72-81(彭杰译《克孜尔110窟佛传故事画中的龟兹文题记解读》,《新疆文物》2004年第1期,第123-125页).Schmidt,Klaus T.,2010,Die Entzifferung der westtocharischen Überschriften zu einem Bilderzyklus des Buddhalebens in der“Treppenhöhle”(Höhle 110) in Quizill,in: From Turfan to Ajanta,Festschrift for Dieter Schlingloff on the Occasion of his Eightieth Birthday,edd.E.Franco /M.Zin,Lumbini: Lumbini International Research Institute,2010,pp.835-866.

④在“梵天劝请”之前还有“商主奉食·天王献钵”。但梵王的请法是释迦化度众生事业的开端,因此本文将“梵天劝请”作为所讨论佛传情节的起点。

⑤ Schmidt,Klaus T.,“Die Entzifferung der westtocharischen Überschriften zu einem Bilderzyklus des Buddhalebens in der ‘Treppenhöhle’(Höhle 110) in Quizil”,in: From Turfan to Ajanta,Festschrift for Dieter Schlingloff on the Occasion of his Eightieth Birthday,Lumbini,2010,p.853.本文所采用的龟兹文题记均引自该论文,以下不再一一注出。

⑥《方广大庄严经》卷十,《大正藏》第3册,第605页上。

⑦ 在梵本《方广大庄严经》(Llitavistara,又译《神通游戏》)中也记述了这三个情节,参黄宝生译注:《梵汉对勘神通游戏》,中国社会科学出版社,2012年,第751-757页。

⑧Monika Zin:“The Identification of Kizil Painting I”,in: Indo-Asiatische Zeitschrift 9,2005,pp.24-30.

⑨森美智代:《クチャの說法図に関する一考察》,《早稻田大学研究生院文学研究科纪要》第47 辑第三分册,2002年,第49-64页。

⑩《方广大庄严经》卷十二,《大正藏》第3册,第613页下。

⑪ Robert Arlt and Satomi Hiyana: Fruits of Research on the History of Central Asian Art in Berlin:The Identification of Two Sermon Scenes from Kizil Cave 206 (Fußwaschungshöhle),in: Indo- Asiatische Zeitschrift 17,2013,pp.21-24.

⑫ 参见王芳:《敦煌唐五代旷野鬼夜叉图像小议》,《敦煌研究》2016年第6期,第69页。

⑬《法句譬喻经》卷四,《大正藏》第4册,第607页中。

⑭ 荻原裕敏:《新疆库车县文物局所藏梵本〈法集要颂经〉残片考释》,《西域研究》2013年第1期,第70页。

⑮ 屈大成:《论法句经的版本及其所属部派》,《五台山研究》2015年第1期,第40页。

⑯ Monika Zin:“ The Identification of Kizil Painting V”,in: Indo-Asiatische Zeitschrift 15,2011,pp.61-67.

⑰《增支部经典》第五,《汉译南传大藏经》第21册,第279页上。

⑱ 乔治·皮诺特著,廖旸译:《库木吐喇新发现的吐火罗语题记:佛教发愿故事》,新疆龟兹学会编《龟兹文化研究》第1 辑,天马出版有限公司,2005年,第76页。

⑲ 任平山:《“王女牟尼”本生及龟兹壁画》,《西域研究》2016年第1期,第73-78页。

⑳ 任平山:《伯西哈石窟、克孜尔石窟佛传壁画“佛洗病比丘”释读》,《西域研究》2017年第1期,第87-90页。

㉑《法句譬喻经》卷二,《大正藏》第4册,第591页中。

㉒《根本说一切有部毘奈耶药事》卷六,《大正藏》第24册,第27页上。

㉓(德)阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,巫新华、管平译:《新疆佛教艺术(上)》,新疆教育出版社,2006年,第507页。

㉔《大唐西域记》卷七,《大正藏》第51册,第909页上。

㉕《根本说一切有部毘奈耶杂事》卷三十六,《大正藏》第24册,第388页下。

㉖ 小谷仲男:《ガンダーラ仏教とキジル千仏洞壁画(続)末羅力士移石説話の探求》,《史窓》(69),2012年,第160-143页。

㉗《中国新疆壁画艺术》第一卷,新疆美术摄影出版社,2009年,第146页。

㉘《异部宗轮论》,《大正藏》第49册,第15页上。

㉙《长阿含经》卷二,《大正藏》第1册,第15页上。