新发现《铁冠图全传》清代蒙古文译本初探

⊙ 齐 季

(内蒙古师范大学蒙古学学院,内蒙古 呼和浩特 011517)

引言

近两年,笔者搜集国内外现存清季蒙译本《水浒传》相关资料之际,于2017年9月,在内蒙古师范大学图书馆蒙古文文献特藏室查阅到蒙古文《水浒传》抄本6册。《中国蒙古文古籍总目》第07703条目[1]曾著录该译本为:《水浒传》,120回,[明]罗贯中、施耐庵著,清朝末期毛笔手抄本,6册(3函),26.3×30.3cm,纸线装,存第9-12、25-30、36-39、44-47、52-55回。

此著录未标注第6册的回次,内蒙古师范大学图书馆蒙古文文献特藏室文献检索目录同样著录该藏本为6册。然经笔者校阅得知,该译本之第6册并非《水浒传》蒙译本,而是时事小说《铁冠图全传》的蒙古文译本。以往未曾有人披露《铁冠图全传》蒙古文译本的信息,更没有产生过与其相关的研究成果。本文首次披露这一一直被束之高阁、无人问津的文献资料,并通过此译本与其汉文原著的对比阅读,浅析其译文特色和文学史料价值。

一、《铁冠图全传》汉文版本及研究概况

《铁冠图全传》又名《忠烈奇书》《崇祯惨史》,主要叙述了李自成率农民起义灭明以及清兵入关,李自成败亡的故事。全文共50回,作者题“松滋山人编”或“松排山人编”,但究竟为何人,不详。

据前人研究,《铁冠图全传》主要有7种版本。其中,田韦君《〈铁冠图全传〉研究》[2]一文对其版本进行的梳理较为翔实。

1.光绪四年(1878年)宏文堂刊本,又名《忠烈奇书》,内镌“光绪四年新镌”,右镌“内附李闯攻打岱州”,中间两行题“绣像铁冠图忠烈全传”,右偏下镌“宏文堂藏版”,首《忠烈奇书序》,不题撰人。正文半叶10行,行22字,有图12幅,幅半叶,另半叶为赞。藏于南京图书馆。

2.光绪十年(1884年)刊本,内封框外上署“光绪十年新镌”,框内中栏题“绣像铁冠图忠烈全传”,框内右栏书右镌“内附 攻打岱州”,框内左栏仅存“藏板”二字。首《忠烈奇书序》,末无署名,书页中缝有“末明忠烈传”字样。目录叶题“铁冠图全传”,署“松排山人编,龙岩子校阅”。绣像12叶,叶正面为像,背面为赞。绣像依次为:崇祯帝、费氏贞娥、王承恩、李自成、宋献策、李岩、李洪基、孙传廷、闫如玉、张献忠、周遇吉、吴三桂。正文卷首题“铁冠图”,半叶10行,行22字,版心题“铁冠图”。书中简字、俗字较多,与宏文堂刊本一样都是仿刻本。全书8卷50回。藏中国社会科学院文学研究所。此本另有胡士莹藏本,卷6第20页残破,卷末叶左下有印信“霜红簃藏,胡士莹”。今藏浙江大学西溪校区中文系资料室。

3.光绪十六年(1890年)三余堂藏版本,图12叶,正文半叶10行,行22字。题“松滋山人编,龙岩子校阅”,藏北京大学图书馆。

4.光绪二十年(1894年)友德堂刊本,藏天津图书馆。

5.光绪三十三年(1907年)上海大成书局石印本,此本为线装巾箱本,书名《绣像铁冠图》,两册,8卷50回,该本未见。

6、民国十四年(1925年)上海大成书局铅印本,此本为线装大字足本,书名《绣像铁冠图全传》,一函全4册,该本未见。

7.民国二十三年(1934年)上海启智书局铅印本,该题《崇祯惨史》,亦50回,题“松排山人撰”,藏南京图书馆。

成敏的《〈铁冠图全传〉为明末清初时事小说考》一文也对《铁冠图全传》的版本作了简要介绍,其对《铁冠图全传》版本的分类与上文分类基本一致。

学术界对《铁冠图全传》的专题研究并不多。2002年,成敏发表《〈铁冠图全传〉为明末清初时事小说考》[3]一文,着重探考了其成书年限。首先,据吴三桂开府云南时间及史料,推测该书成书时间的上限为顺治十六年后;又据本书撰者对吴三桂的态度及史料,推测该书成书时间下限为康熙十二年左右。2007年朱志远撰文《论〈铁冠图全传〉成书年代及其文献价值》[4],在上文的基础上,将其成书时间进一步限定于康熙元年至康熙三年之间。2012年,苏州大学硕士田韦君完成硕士学位论文《〈铁冠图全传〉研究》[2],在总结前人研究的基础上,结合史料,对《铁冠图全传》中出现的人物及故事情节的真伪进行了考证。与此同时,将其与《水浒传》进行比较,阐明了它对《水浒传》的继承。

二、蒙古文抄本《铁冠图全传》版本概况

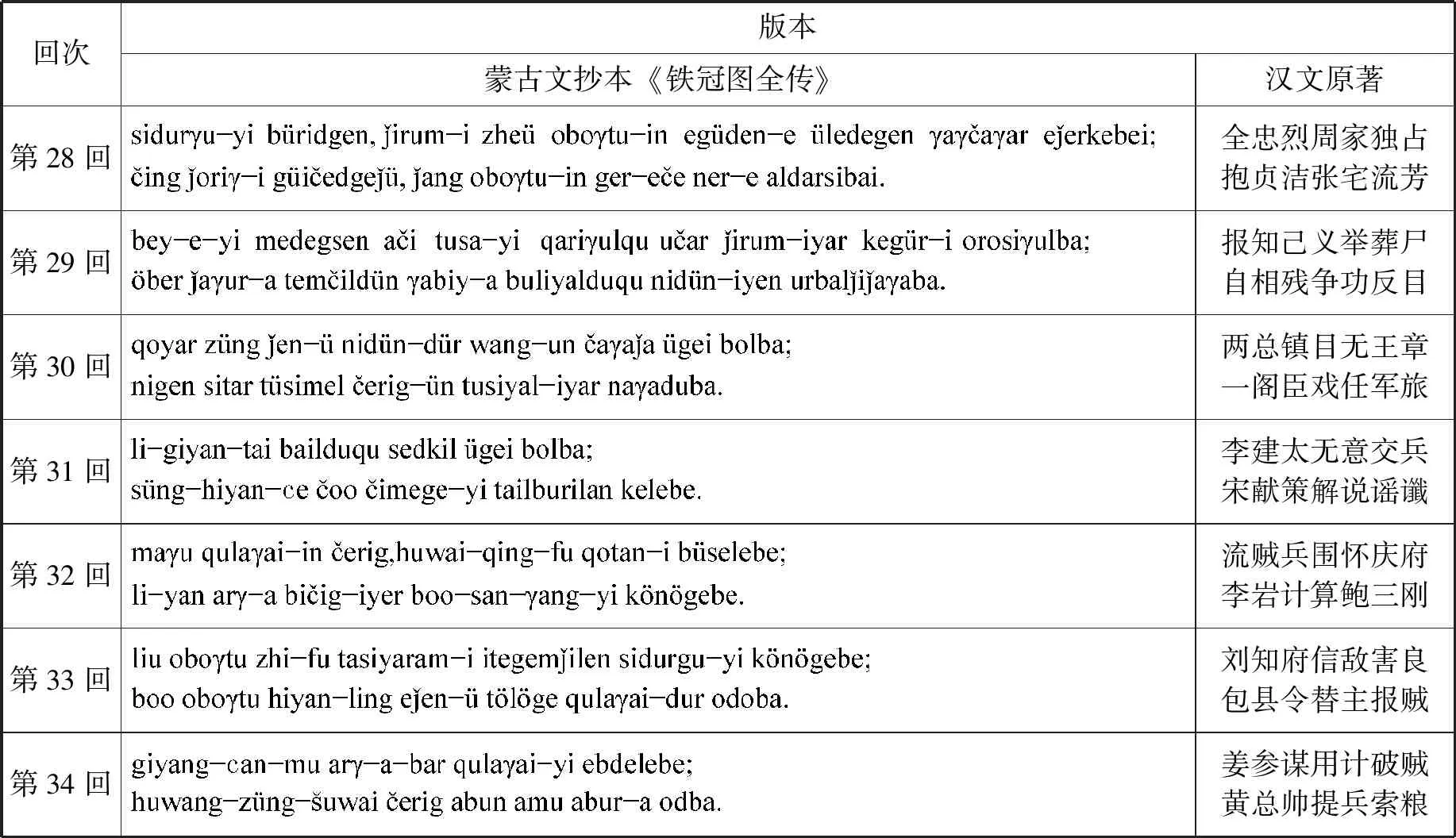

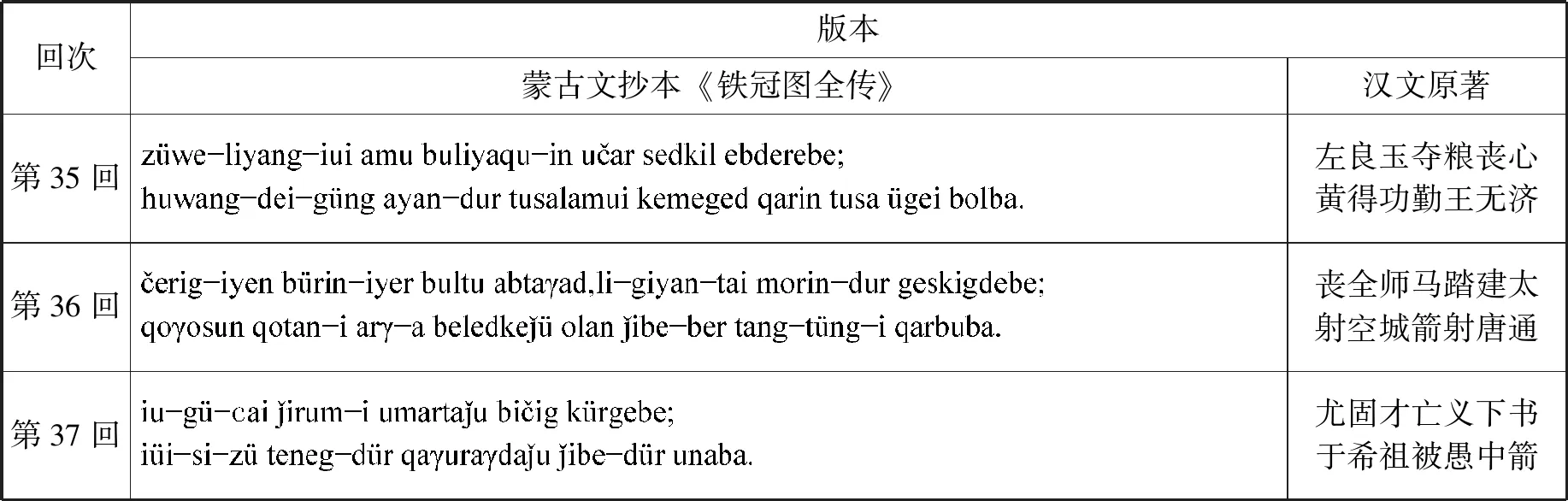

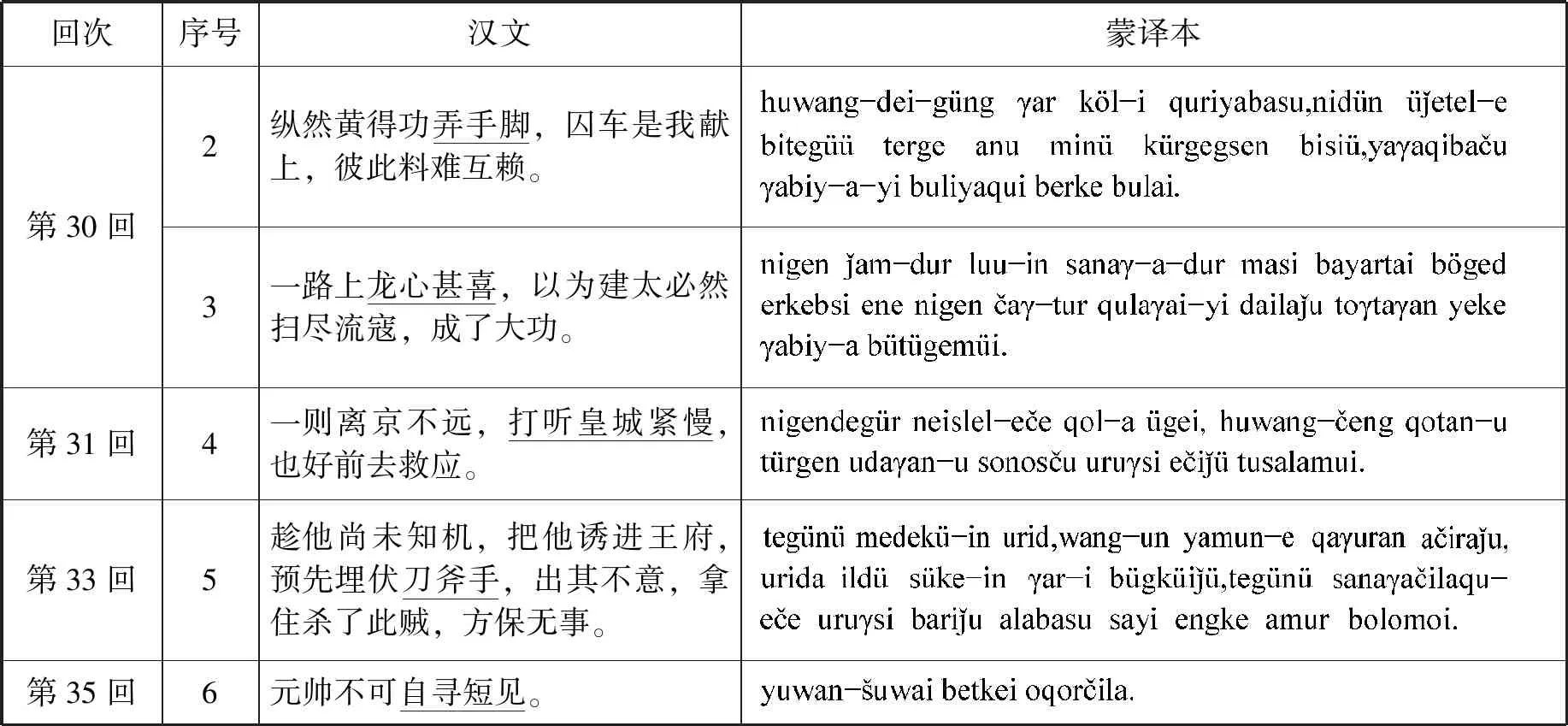

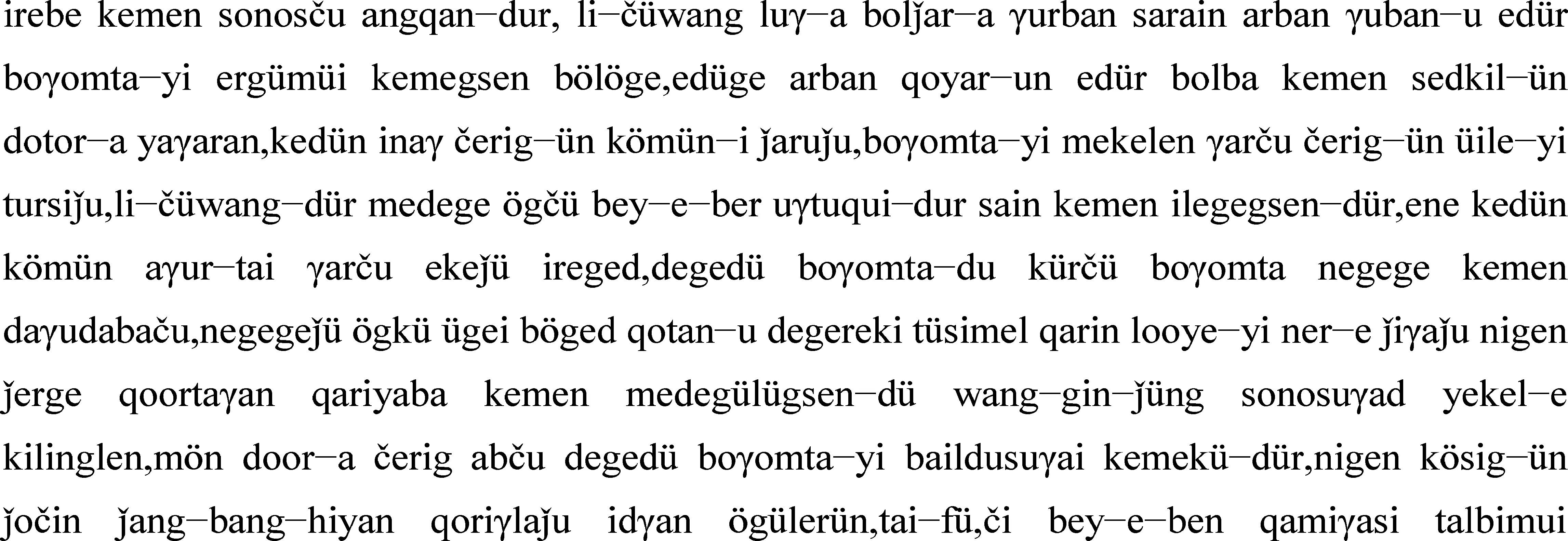

回次版本蒙古文抄本《铁冠图全传》汉文原著第28回全忠烈周家独占抱贞洁张宅流芳第29回报知己义举葬尸自相残争功反目第30回两总镇目无王章一阁臣戏任军旅第31回李建太无意交兵宋献策解说谣谶第32回流贼兵围怀庆府李岩计算鲍三刚第33回刘知府信敌害良包县令替主报贼第34回姜参谋用计破贼黄总帅提兵索粮

续表

由上表所列蒙汉回目之对应关系来看,蒙古文抄本《铁冠图全传》对原著进行了比较认真忠诚的翻译。为了进一步了解这一埋藏于其他文献,未曾引起学人关注的残存资料,下文持此译本与其汉文原著之对应内容逐字逐句地对勘,探究这一文献的文本特色。

三、蒙古文抄本《铁冠图全传》的译文分析

据相关研究成果表明,大多古代小说清季蒙译本,对原著比较普遍存在着不同程度的改写和补写现象。[5]143-164因此,对原著有无出自译者主观意图的增删、改写、编译情况和对原著的增删、改写、编译情况如何,成为研究古代小说清季蒙译本不可回避的问题。内蒙古师范大学图书馆所藏《铁冠图全传》蒙古文译本虽并未记述其译者及译成时间和地点的提示,但从版本形制及语言特点可断定其成书于清代中后期。探究蒙古文译本与原著之间的文本关系,分析蒙古文译本译文特色是《铁冠图全传》蒙译本研究的一个关键问题。因此,下文将蒙译本与原著之对应章回进行了逐字逐句的比对。关于《铁冠图全传》汉文版本之间的区别与关系问题,成敏《“剿闯”系列小说版本及版本演变考》一文的论述比较权威。文中称,“本书的刊本虽然也不少,但是内容都没有大的变化,只是各个版本之间在字词上有些出入,大都属于刊刻时工匠的误刻。”[6]91-100所以,《铁冠图全传》原著与蒙译本的比较研究中,我们直接采用了1990年上海古籍出版社出版的《古本小说集成》丛书中收录的光绪十年刊《铁冠图》[7]影印本。此本以胡士莹先生藏本为底本,胡本残破之第6卷第20页据宏文堂本辑补。

经详细比对得知,与同时代产生的其他古代小说之蒙古文译本不同的是,《铁冠图全传》从回目到正文内容,较为忠实地翻译了汉文原著。但是作为跨语言、跨民族、跨文化的文本传播,蒙古文《铁冠图全传》当中仍有一些值得推敲之处,主要体现在以下几个方面:

(一)直译现象

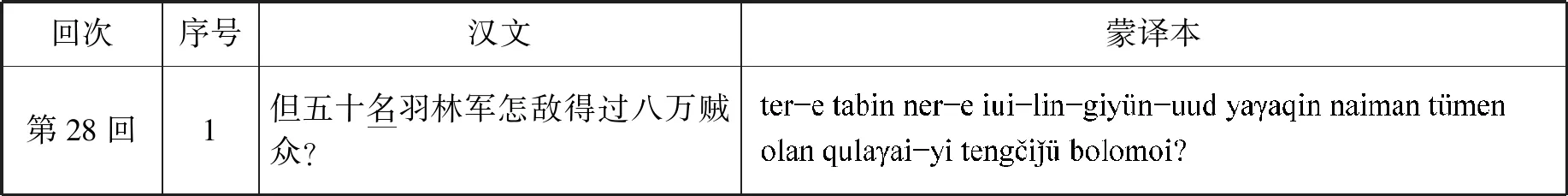

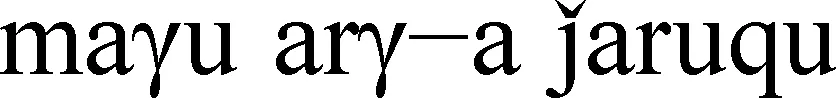

蒙古文《铁冠图全传》译文中多有直译的现象。表明了蒙汉两个民族文学文化方面的差异。兹撮举几条代表性的例子,说明如下:

回次序号汉文蒙译本第28回1但五十名羽林军怎敌得过八万贼众?

续表

几天过去了,杏子的肚子里还是一点动静也没有。杏子绝望了。招财哥,看来我只有死路一条了。她说。要死我们一块死。招财回言。

细读全文,类似的望文生义的直译例子还有很多。由于篇幅所限,在此不一一列举。出现此现象的原因也许是由于译者所处的文化背景及对汉民族文化理解不透彻所致。

(二)删削现象

经对读发现,译者虽对原著故事情节并无大改动,但不同程度存在着个别字词省略乃至整句删削的情况。

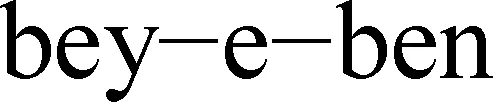

如第29回有一句“各人无不备办酒肉,犒劳贼兵。独眼龙见百姓如此盛情,吩咐喽啰开怀畅饮。”[7]200蒙译本将此句译成:

“百姓如此盛情”被省略。

第34回有一句“下士姜宪,乃淮阳经略史老爷麾下谋士,今有史老爷书信呈上。黄得功拆书看了一遍道,既蒙不弃寒微,千里而来,诸事相求指教。”[7]242“黄得功口称,姜先生,今日史大人书内极言,先生善晓天文,趁今满天星斗,你看看明朝的气数何如?”[7]244蒙译本将此段译成:

第37回亦有一句“话说王进忠闻闯王复攻八达岭下关,前者与闯王约定三月十三日献关,今日已是十二了,心下着忙。急差几个长随内丁,诈作出关去打探军情,知会李闯,好去亲自迎接。谁知这几个内丁,带怒回报,说去到上关,叫关不开,被城上的官兵把老爷指名毒骂一番。王进忠闻言大怒,想即刻提兵去攻上关,被一个幕宾张邦贤拦阻劝道,太守若提兵去攻八达岭上关,非一两日攻得破的,倘北京救兵一到,太府置身何地。王进忠道,在相公主意若何。”[7]263-264蒙译本将此段译成:

在此句的翻译中原句下划线部分也被译者省略。

从上述3例可以发现,删削部分并无难译的文辞典故,主要是因为前面已有详细的描写。而且,删去也不会使前后情节脱钩。

(三)误译现象

作为汉民族译介作品,蒙古文抄本《铁冠图全传》中不乏有误译现象。其误译现象体现在诗文的误译上。

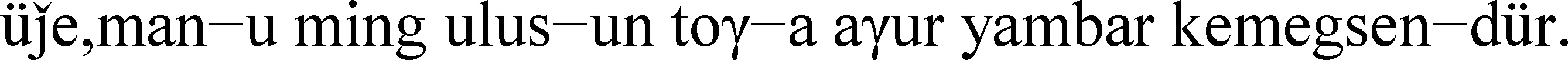

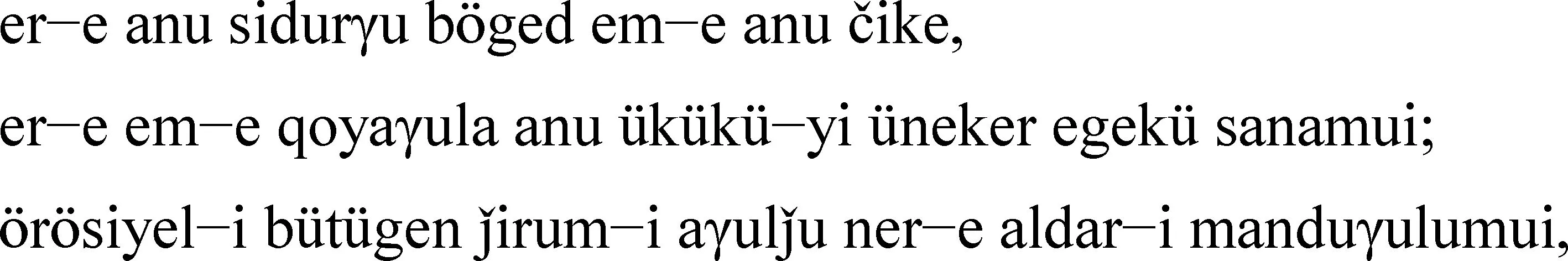

诗文的误译主要表现在诗句顺序颠倒。在十余回内容中,共存3首诗。其中2首四行诗翻译后诗句顺序均被颠倒。如第28回有1首四行诗:

男既忠兮女又烈

成仁取义题名节;

夫妻视死果如归

万古英魂同日月。[7]101

蒙古文抄本将此诗文译为:

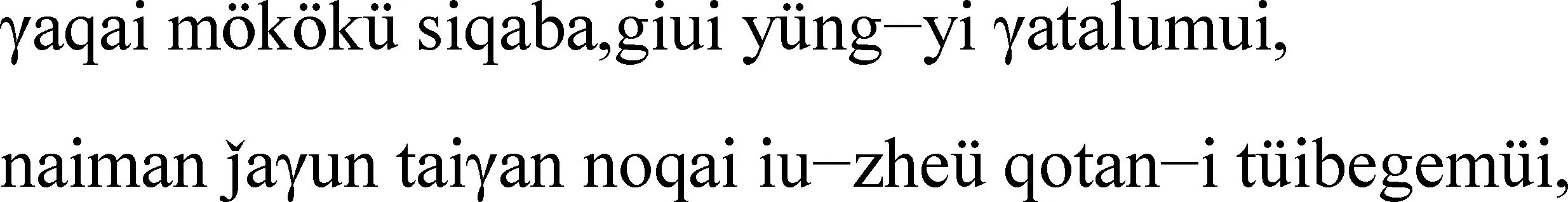

第31回中也有一首四行诗:

猪要休

八百细狗闹幽州;

过居庸

还得去撞老王忠。[7]218

蒙古文抄本则译为:

以上两首诗文中,蒙古文译本对原诗文的翻译较为准确,但是可以发现一点,即诗文翻译顺序被颠倒。如:第28回译文中将原诗文第2行诗句“成仁取义题名节”和第3行诗句“夫妻视死果如归”中的顺序正好颠倒。第31回译文中将原四行诗译成三行诗,即将第1句“猪要休”和第3句“过居庸”合并成一句。究其原因,笔者认为,蒙古文诗文亦讲究押头韵和押脚韵。此两首诗文中,对于如此明显的跨行翻译,译者无意识误译的可能性较小,也许就是译者有意误译,为的是使阅读朗朗上口,符合蒙古族诗文押韵规律。

结语

《中国蒙古文古籍总目》并无著录蒙古文抄本《铁冠图全传》,仅在第07703条目提到所存蒙古文抄本《水浒传》回次,对于第6册抄本究竟为何抄本并无提及。而经笔者校读发现,此未明确题目的抄本实为《铁冠图全传》。这在蒙古族翻译文学史上是一个新的发现。不仅披露了蒙古文抄本《铁冠图全传》的存在,也纠正了《中国蒙古文古籍总目》中对《水浒传》蒙译本的著录错误。

随着研究的不断深入,学者们愈发关注《铁冠图全传》的价值,将其从时事小说系列研究深入到专题研究。近年发表的有关《铁冠图全传》的研究成果足以说明这一点。且《铁冠图全传》在当时能引起蒙古族译者的关注并译成蒙古文,体现了当时蒙古族文人墨客、读者群体对汉族文学的接受范围及程度。这对蒙古族翻译文学史、蒙汉文学交流史的研究有推进作用,亦丰富了明清小说蒙译本的种类,为清代蒙古族汉文学翻译研究增添了新的史料。

——关于藏译名著《水浒全传》中的人物绰号翻译