理性选择视阈下唐代逃户与国家治理

石 涛 郜明钰

(山西大学经济与管理学院,山西太原030006)

逃户问题是古代社会尤其在王朝政权分田到户,且以户计税的唐代中期之前,是最为突出的社会问题之一。不仅关乎国家税源、税收的多寡,还会产生各种导致社会不稳定事件的发生,甚至可以影响一个朝代的安危。维系这种征税体系的前提是现政权掌握所有土地,即土地国有。其本质是,政权将土地长期租佃给农民,农民则须向国家缴纳租金。因土地归国家所有,故政权对土地和其授予耕种的农户提供最大程度的保护是其应尽的义务;而农民除缴纳租金外,还需提供劳役、兵役作为对王朝给予耕作权力的回报。

理论上讲,这一政策本身不存在问题,但是如果将其纳入理性选择视阈下进行考察,政府和个人间在追逐利润最大化的过程中便不可避免地会形成一种对立。即作为征税主体的政府在保证一定税率的前提下,尽可能增加纳税个体以扩大税源,达到最大收益;作为纳税个体的家庭为了保证自身收益最大化,存在着向国家交税、服役或向特权阶层交租抑或更改职业等选择。因此,国家的个体税源在生存状况未受到严重威胁时选择脱离原户籍便成为历史的必然。

与此相对的是,政府为了保证税源,总是会做出将人户与农业生产联系起来的检括决策来治理逃户问题,因而逃户问题的出现始终会带来财政的消耗,并且治理绩效与其投入的政府财政有正相关关系。学界在唐代逃户治理制度的适用性及其绩效方面研究成果颇丰,但主要集中在逃户政策自身的缺陷及其对税收制度和财政收入的影响,并未关注财政支出一项。比较有代表性的研究有:李春润在《宇文融括户的评价问题》1李春润:《宇文融括户的评价问题》,《中南民族学院学报(哲学社会科学版)》1985年第1期。中评价宇文融的括户措施虽然在一定意义上是积极地转型,但其实质旨在维护统治阶级的利益,而非支持新型地主阶级,因而作用有限;山根清志在《唐前半期における邻保とその机能—いわゆる摊逃の弊を手がかりとして》2[日]山根清志:《唐代前半期的邻保及其职能》,《东洋史研究》1982年第2期。中指出其弊端渊源甚久;翁俊雄在《唐后期民户大迁徙与两税法》3翁俊雄:《唐后期民户大迁徙与两税法》,《历史研究》1994年第3期。中论述了唐后期逃户数量的波动与两税法密切相关;卢厚杰在《唐代财经若干问题与政府应对研究》4卢厚杰.:《唐代财经若干问题与政府应对研究》,山东大学博士学位论文2016年。中认为租庸调制和两税新制自身的制度缺陷和执行弊端是导致唐代逃户制度难以奏效的原因;屈川在《唐末农民逃亡与财政崩溃》5屈川:《唐末农民逃亡与财政崩溃》,《宜宾师专学报》1988年第1期。一文中表明唐末农民逃亡大大影响了唐政府的财政收入,加速了唐末财政的崩溃。本文从理性选择的视角,对唐代逃户数量进行考证,结合政府对逃户的治理措施分析逃户治理与政府财政的关系。

一、唐代逃户及其数量

唐代人户类型多样,不同类型人户的经济收益和承担的权利义务也有所差别,处在不同收入支出区间的人户为追求利润最大化,就可能会面临着在向国家交税或向其他个体交租抑或更改职业等方面进行选择的矛盾。这样即使面临相同的制度和政策,不同人户对留籍或是逃籍的选择也可能会有所不同。本文将因社会职业结构和产业结构的变化引起的人户自发性逃亡,由自身理性选择或主动或被动脱离户籍制度管理的人户统称为逃户,前者的理性选择受生存条件约束,而后者的理性选择受利润最大化驱动。因而某种意义上讲,逃户问题的实质并不完全是贫困,而是一种理性人的逐利行为,是职业结构变化、是产业结构发生转变所引起的。

有唐一代,政府曾就脱籍人户进行过数次检括行为,最多的一次“约得土户百八十余万,客户百三十余万”6杜佑:《通典》,中华书局,1988年,第152页。,这部分脱籍人户一定程度上可以认为是第一类逃户,当政府给出的检括政策足以满足其生存需要时便会选择重新回归户籍,以社会流动的方式继续追求利润最大化。而未能因检括活动而召回的人户则属于第二类逃户,他们做出的理性选择不受收入预算的增加而变动,故而无论怎样的检括方案都不能减少这部分逃户的数量,从这个意义上讲,逃户的出现是必然的。

唐初新朝建立,脱籍人户数量较少,人口增长稳定。武德初年(618)有“二百余万户”7杜佑:《通典》,第147页。,贞观初年(627)“户不及三百万”8刘昫:《旧唐书》,中华书局,1975年,第1344页。,若以其均值250万作为武德五年(622)的社会总人户数,至永徽三年(652)“计户三百八十万”1杜佑:《通典》,第148页。,可得唐代人口年自然增长率约为13.3‰2人口自然增长率 =(380-250)÷[0.5×(380+250)×(652-622+1)]=13.3‰。。

武周时期最早出现关于人户逃亡的记载,证圣元年(695)凤阁舍人李峤上表:“今天下之人,流散非一,或违背军镇,或因缘逐粮,苟免岁时,偷避徭役”3,但遗憾的是缺乏当时相关户数的统计材料。至神龙元年(7刘昫:《旧唐书》,第165页。05)“奏计账所管户,时有六百一十五万六千一百四十一”4刘昫:《旧唐书》,第2878页。。

开元、天宝年间民户逃亡愈演愈烈,“天下户口逃移”5司马光:《资治通鉴》,中华书局,1956年,第6744页。,此时的户籍管理也相对频繁,对在籍户数的统计共六次之多:开元十四年(726)管户“七百六万九千五百六十五”6刘昫:《旧唐书》,第189页。,开元二十年(732)户部计天下户“七百八十六万一千二百三十六”7刘昫:《旧唐书》,第165页。,开元二十四年(736)计户“八百一万八千七百一十”8刘昫:《旧唐书》,第1825页。,开元二十八年(740),“户八百四十一万二千八百七十一”9刘昫:《旧唐书》,第1384页。,天宝元年(742)计户“八百五十二万五千七百六十三”10刘昫:《旧唐书》,第216页。,天宝十三年(754)计“户九百六十一万九千二百五十四”11刘昫:《旧唐书》,第229页。,天宝十四年(755),“管户总八百九十一万九千三百九”12马端临:《文献通考》,商务印书馆,1936年,第110页。。

安史之乱以及安史之乱之后,由于战争局势导致全国范围内的萧条局势,人口数量下降,“百曹荒废,曾无尺椽,中间畿内,不满千户”13刘昫:《旧唐书》,第3420页。。户籍混乱,“天下残瘁,荡为浮人,乡居地著者百不四五,如是者殆三十年”14刘昫:《旧唐书》,第3420页。。加之藩镇割据的长期存在,唐政府对人户的实际控制减弱,在此期间人口统计较前期减少。肃宗至德二年(757)计“户八百一万八千七百一”15马端临:《文献通考》,第110页。,至乾元三年(760)减至“一百九十三万一千一百四十五”16王溥:《唐会要》,第1560页。户,广德二年(764)有所回升,“管户二百九十三万三千一百二十五”17刘昫:《旧唐书》,第277页。。至大历年间(766-779),户数仅为一百三十万18杜佑:《通典》,第 147页。。

建中元年(780),唐德宗改革税制,定天下两税户“三百八十万五千七十六”19王溥:《唐会要》,第1560页。。元和二年(807)藩镇割据复起,户籍再度混乱,计“户二百四十四万二百五十四”20刘昫:《旧唐书》,第493页。,之后年度对在籍户数的统计趋向零星和笼统。元和年间(806-820),户口数为“二百四十七万”21杜佑:《通典》,第 147页。。经过唐宪宗对藩镇的整治,长庆元年(821)“户计二百三十七万五千八百五”22刘昫:《旧唐书》,第493页。,长庆年间(821-824)户数增至“三百九十四万四千九百五十九”1刘昫:《旧唐书》,第493页。。敬宗至武宗年间政局复稳,注重户口的检括安置工作,还规定“诸州县逃户,经过二百日不复归者,其桑产居业,便招收承佃户输纳”2[清]董诰等编:《全唐文》,中华书局,1983年,第280页。,以逃户的田产鼓励生产积极性,人口增长平稳。宝历年间(825-827)管户“三百九十七万八千九百八十二”3杜佑:《通典》,第147页。,大和年间(827-835)户数“四百三十五万七千五百七十五”4杜佑:《通典》,第147页。,开成四年(839)计户部管“四百九十九万六千七百五十二”5王溥:《唐会要》,第1560页。户,会昌年间(843)有人户“四百九十五万五千一百五十一”6杜佑:《通典》,第147页。。会昌之后人口数未见记载,但武宗之后战乱迭起,其逃户数量应只升不降。

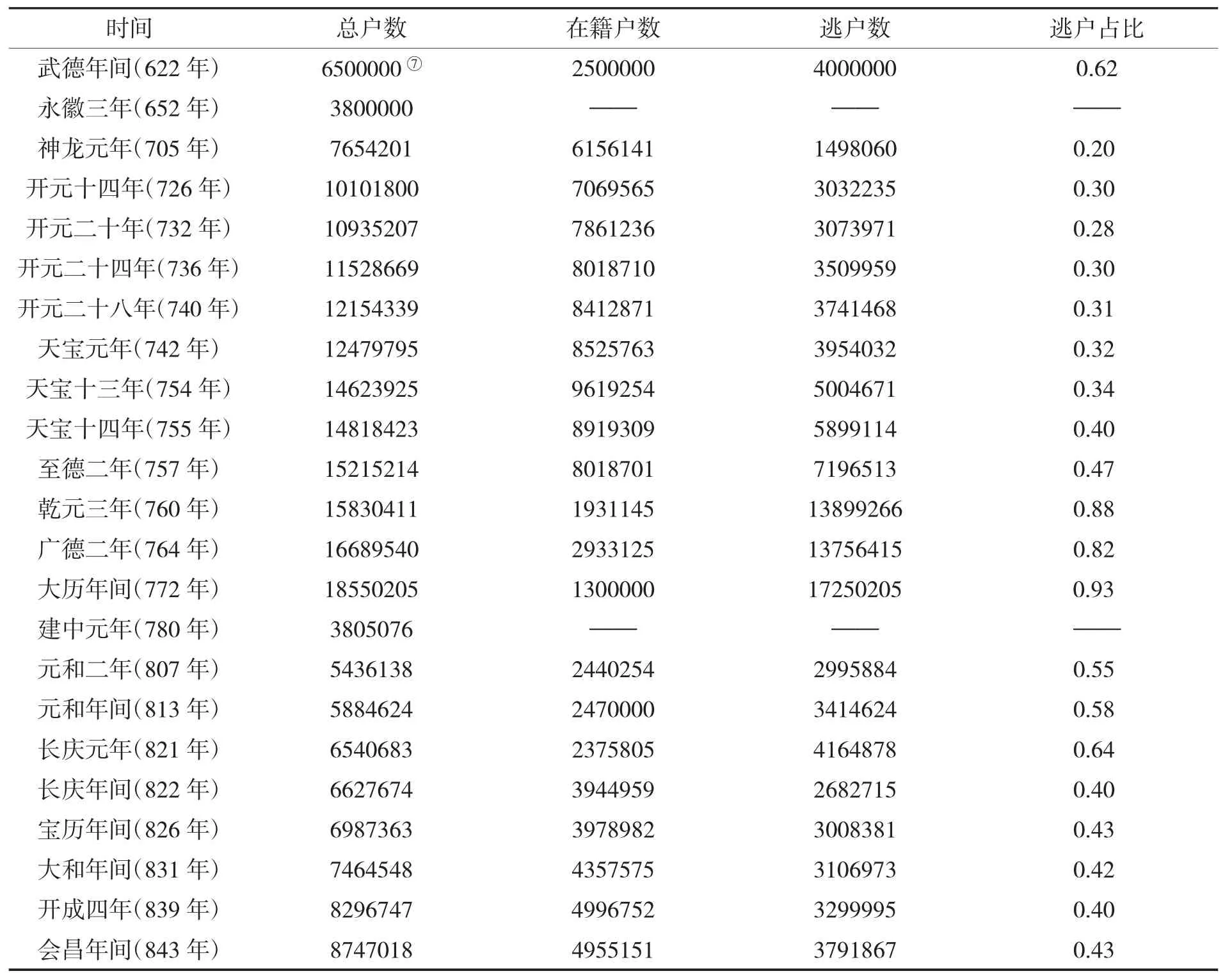

结合社会总户数与在籍户数的统计数据,可以得到不同时间的唐代逃户数,其中长时段的数据将其作为中间年度的人户数据(见表1)。考虑到战争的外生影响,安史之乱前后的社会总户数计算分别以永徽三年(652)和建中元年(780)为基期进行计算。

表1 唐代不同时期户数统计(单位:户)

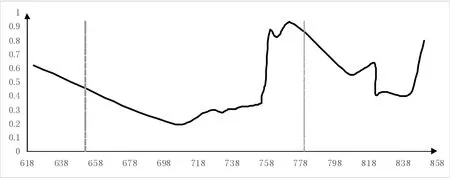

以表1中逃户数与总户数的比值作为逃户占比,可以更直观地感受逃户数量的变动情况(见图1)。有唐一代逃户问题始终存在,逃户占比总体呈现上升与下降交替的“W”型,在705年、732年、764年、807年、822年以及839年有明显的下降;726年、760年、772年、821年和826年有明显的上升。逃户既然在某种意义上表现为政府和个体理性决策的冲突,这种社会上逃户数量占比的变动实际上就是个体人户与政府各自理性博弈之下不断变化发展的结果。

图1 唐代逃户数量占比变动

武德至永徽年间(618-655)处于社会生产的恢复期,理性人户能够通过扩大生产获取更大收益,因而逃户占比较小。永徽末年由于生产的扩张,人地矛盾开始出现,以致高宗、武周时期赋役和土地兼并都有所增长。长安三年(703)武则天采纳李峤的建议,进行了自武德四年以来的第一次比较正式的人户清括,之后几年的逃户占比有所下降。中宗、睿宗执政开始,经济进入发展阶段,至开元盛世达到了巅峰,社会分工的细化、社会结构的扭曲使理性人户通过职业转换获取更多利益成为了可能。这样的畸形竞争在社会流动相对固化背景下的结果就是大量竞争失利或是有一定财力的理性人户选择逃亡,以致“巧伪甚众”1司马光:《资治通鉴》,第6744页。,一定程度上促使开元、天宝年间逃户占比持续增长。有鉴于此,开元九年(721)在唐玄宗的支持下宇文融进行历时四年的大规模括户,成效颇丰,“检括隐审,得户八十余万”2刘昫:《旧唐书》,第2086页。。但是,对逃户的检括工作只能改变受制于生存条件的第一类逃户的选择,并不能真正解决逃户的产生,社会结构和收入差距对理性人户策略的影响仍然存在。至开元二十九年(741),逃户现象复萌,玄宗感叹“未有长策”3董诰:《全唐文》,第352页。。

安史之乱(755-763)的发生同时导致了户口的损失和户籍的混乱“,五百里中,编户千余而已”4刘昫:《旧唐书》,第3513页。,逃亡现象加剧。战后,代宗将一批身负平叛军功或是归降的将领委以重任,“由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者尤兼三四”5欧阳修、宋祁:《新唐书》,中华书局,1975年,第1329页。,出现了藩镇割据现象。部分藩镇的人口统计不会上报中央,建中元年(780)载“兵兴以来,四方州府不上计、内外不朝会者二十有五年”6,造成政府直接掌握的户籍数量大幅下降,故逃户占比在上升趋势中出现短暂下降。

德宗执政时废租庸调制,改行两税法,对户籍进行了重新整理,检括得“土户百八十余万,客户百三十余万”1杜佑:《通典》,第152页。。初时的确在一定程度上抑制了理性人户对逃亡的选择,社会生产逐渐得到恢复,但伴随着税制的调整,人户经济决策也会作出相应的改变,唐代人户为追求自身利益最大化也会对可能影响其收益的政府决策进行预测,并且根据预测结果对自身的行为选择进行调整,随着特权的逐渐消亡,更沉重的税赋可能导致更多的个体选择成为逃户以躲避纳税,逃户占比非但没有持续下降反而日益庞大,“凡十家之内,大半逃亡”2刘昫:《旧唐书》,第493页。。为这种决策提供可行性的是不进行申报户口的州县在逐渐增多,元和二年(807)“凤翔、鄜坊、邠宁、振武、泾原、银夏、灵盐、河东、易定、魏博、镇冀、范阳、沧景、淮西、淄青等十五道七十一州不申户口不纳赋税”3司马光:《资治通鉴》,第7647页。,至元和十五年(820)已有“定、盐、夏、剑南东西川、岭南、黔中、邕管、容管、安南合九十七州不申户帐”4刘昫:《旧唐书》,第484页。。

穆宗致力打破藩镇割据的局势,长庆元年(821)通过征战,扩大了编户范围,“河北诸道各令均定两税”5司马光:《资治通鉴》,第7788页。,逃户占比下降。长庆会盟后,宝历年间至会昌年间(825-846)国内形势稍稳,由于生产的恢复逃户占比略有下降。武宗之后,藩镇割据、边境战争和农民起义频发,“兵革之后,灾沴之余,户口逃亡,田畴荒废”,“百姓流殍,无所控诉,相聚为盗,所在蜂起”6刘昫:《旧唐书》,第680页。,逃户占比再次急剧攀升。

二、逃户治理与政府财政

既然逃户问题始终贯穿整个唐朝,治理逃户的财政投入和制度变迁成本某种意义上可以看作是对政府资源配置权和财富支配权的一种消耗。基于政府理性的假设,从整个唐代财政投入和制度变迁成本去考虑对逃户的治理更有助于我们探究唐政府政策变迁的原因与逃户问题治而不绝的本质,有助于探求唐王朝兴衰的内在经济动因。

有唐一代规模较大的全国性括户行为共有4次:(1)武德四年(621)王朝初建,诏括天下户口7司马光:《资治通鉴》,第5929页。;(2)长安三年(703)的专使括户,“逃人括还,无问户等高下,给复二年。又今年逃户所有田业,官贷种子,付户助营。逃人若归,苗稼见在,课役俱免,复得田苗”8唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》(第2辑)《长安三年(703年)三月括逃使牒并敦煌县牒——大谷2835号》,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第326页。;(3)开元二十九年(741)宇文融括户,“诸州背军逃亡人,限制到百日内各容自首,准令式合所在编户,情愿住者,即附入簿籍,差科赋敛,于附入令式,仍与本贯计会停征。若情愿归贯及据令式不合附者,首讫,明立案记,不须差遣,先牒知本贯,容至秋收后递还。情愿即还者,听待到本乡讫,免今年赋租课役。如满百户以上,各令本贯差官就户受领,过限不首,及括取递边远,附为百姓。家口随逃者,亦便同送。若限外州县,公私容在界内居停及事有未尽,所司明为科禁。其天下勾征逋悬及贷粮种子、地税在百姓限(腹)内,先有追收之文案,未纳者,自开元七年十二月以前,并宜放免,官典隐欺,不在免限”9董诰:《全唐文》,第256页。,“其先是逋逃,并宜自首,如能服勤垄亩,肆力耕耘,所在闲田,劝其开辟,逐土任宜收税,勿令州县差科,征役租庸,一皆蠲放。若登时不出,或因此更逃,习俗或然,非以为法”1董诰:《全唐文》,第328页。;(4)建中元年(780年)为税制改革,“命黜陟使往诸道按比户口”2杜佑:《通典》,第152页。。

唐代括户之法以户为单位排查,主要包含查漏户籍、召回逃户、鼓励种作等方面,目的是回拢税源。逃户数量的多少决定了政府治理成本的大小,而政权的命运往往与其财政息息相关,故可以将图1中的曲线命名为“王朝曲线”,曲线下行说明逃户占比下降的同时也意味着政府逃户治理成本的增加,而王朝命运可能就寄托在这种治理的成本与绩效上。鉴于除宇文融括户之外的其余三次括户行为,一则对括户过程和措施的直接记载缺乏,一则是影响和效果有限,所以本文对唐代括户成本的研究以唐玄宗时的宇文融括户为例。

开元九年至开元十二年(721-724)的宇文融括户可以分为三个阶段3相关内容参考阎守诚《宇文融括户》(载《平准学刊·中国社会经济史研究论集》第3辑上,中国商业出版社,1986年,第65-80页)对宇文融括户过程与措施的详细介绍。:其一是是勾检阶段(开元九年正月至二月),即派遣专员勾检各级部门的帐符;二是检括阶段(开元九年二月至开元十二年五月),即清理户口、编制籍帐的时期;三是安抚阶段(开元六月至十二月),即安抚附籍逃户,每一阶段都主要依靠行政力量完成。由于当时中央政权对户籍的控制能力较强,全国形势稳定,检括效果良好,增加户口80万,若仅仅计算其租庸调纳税收入当年可增加76104万文。

但是这种财政收入并不能一直维持下去,事实上括户行为并不能从根本上解决户口逃亡,随着检括而来的人户的逐利心理和对政府政策的理性预期会导致其经济决策的变化,逃户数量会再一次上升,政府收入也会随之减少,也就是政策有效性出现递减。宇文融括户之后16年,即开元二十九年(741)唐玄宗又针对日益复发的逃户问题称:“其浮寄逃户等,亦频处分。顷来招携,未有长策”4董诰:《全唐文》,第352页。,可以认为,这一次大规模括户政策至少从这时已经开始失效。

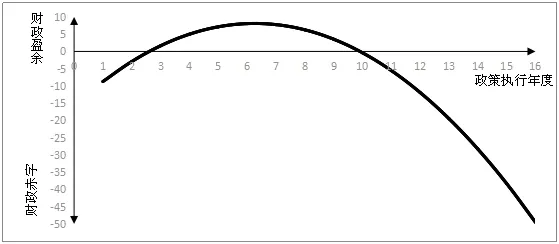

在不考虑自然灾害等外生性因素的情况下,可以计算出括户政策所得收益刚好与未括户之前所得收益与括户成本之和相抵消的时间,也就是括户政策的有效期限。宇文融括户之后,开元十二年(724)总户数为10970188,至开元二十九年总户数为151290175以永徽三年为基期,13.3‰为自然增长率,开元十二年的户数约为15129017。,若逃户占比以天宝元年(742)的41%计算,可得当时课户数约为8926120,故而每年课户递减的公差约为127755户。如果我们假设在政策有效期内政府的赋税收入是逐年平均递减的,也就是逃户数量每年增加数量一定,那么在不考虑折旧的前提下可以得到透过这次制度变迁唐政府可以获得的收益和不进行制度变迁唐政府可以获得的收益6唐前期租庸调制与均田制密不可分,由于人口的增长导致均田制的授田供给不足,只有占有一定数量土地的人户才能成为课户,而没有土地或者土地很少的人户更趋向于逃亡,因而这里假设不进行括户改革的话课户数量保持固定,虽然随着总人户数的自然增长逃户占比仍然不断上升,但政府税收收入却可以保持不变。。

与此同时,括户活动伴随着的专员任免和相关政策变迁也需要大量的政府财政投入。据阎守诚先生的考证,勾检阶段派遣的专员不是专职和独立的,因而勾检阶段的投入主要是帐籍出现欠付、缺漏和亏损等问题需要追征时的成本,比如协调各级官员之间的矛盾以及对吏治好坏的进一步查实;检括阶段的成本,一方面各地劝农判官的派遣,以及清理户口、编制帐籍、土地丈量登记,甚至是对贪官豪强的打击等工作的开展都需要大量财政支付。依唐制,宇文融所派遣33名劝农判官官品应为八品,这些判官分别在本道设立“使司”,并设有相应的副官、支使等8人,官位应为九品7参考黄进华《宇文融括户的组织体制新探》(《晋阳学刊》2007年第2期)对宇文融设置判官及下属数目的考证。,则政府给这些官吏的支付数额为76894752文。另一方面,括户和检田同时进行,这之中最重要的耗费就是户籍和土地帐籍的重造。唐代编制户籍的成本“口别一钱”1王溥:《唐会要》,第1559页。,如果土地帐籍也以这样的标准计价,总投入就达到747723167×2=1495446334文2假设唐代一般自耕农户、匠户、僧道家庭、逃户户均人口为5,庶族地主家庭、小商户户均人口为9,富商户、官户户均人口为20,结合《通典》《旧唐书》《唐六典》中对唐开元年间各社会阶层户数的记载,可得开元年间人口数约为747723167。。如果再加上州、县的户籍报送成本以及对豪强的打击成本,财政投入的数字会更高;安抚阶段则主要是安抚使巡游各地过程中产生的各种花销。以上种种均是政府财政的重大负担,但第一阶段和第三阶段中追征、打击豪强以及巡游所产生的成本无法进行量化,并且发生带有偶然性,往往是个别案例,成本占比相对较小,因而可以认为此次括户行动的总成本至少为1572341086文。

考虑到政策实施的机会成本,在整个括户政策实施过程中应该包含两个政府财政收支恰好相抵的时段:一是括户所得财政收入刚好弥补因括户政策造成的财政支出与不进行括户所得财政收入之和;二是括户后获得财政收入刚好等于未括户所得财政收入,而括户政策的有效期应该就界于这二者之间。以宇文融括户的成本收益进行计算,可得其有效期约为2至10年(见图2)。在政策颁布的前2年,税收收益不足以弥补巨额的括户成本,因而财政属于赤字状态,2至10年内政策对财政有拉动作用,税收收入逐渐弥补括户成本并有一定盈余;10年之后财政盈余消失,政策完全失效。考虑到括户改革中存在对部分归籍人户的税收减免政策,“免今年赋租课役”3董诰:《全唐文》,第256页。或是“免其六年赋调”4刘昫:《旧唐书》,第2181页。会一定程度上推迟政策的有效期限,所以认为开元二十九年政策开始无效也是相对合理的。虽然这样大规模的括户之法的确有益于增加未来十年内的财政收入,但其前期所需的巨额财政支出也会对政府的财政结构造成一定程度扭曲。

图2 括户政策执行时长与政府财政

此外,唐政府的财政还需要应对自然灾害和战争对社会经济生产造成的不良影响。根据阎守诚先生在《危机与应对:自然灾害与唐代社会》一书中对有唐一代所发生过的17种自然灾害进行了时间上和空间上的详细统计,总体而言,唐代前期自然灾害发生的频率比较低,在肃宗以前八朝中,灾害频率大都在4次/年以下,在代宗以后的十三朝中,灾害频率明显升高,特别是顺宗、宪宗、文宗三朝,都在7次/年以上5阎守诚:《危机与应对:自然灾害与唐代社会》,人民出版社,2008年,第105页。。如此频繁的自然灾害所需财政拨款数额巨大,据阎守诚先生的估算,仅唐政府对开元十四、十五年发生的自然灾害所采取的蠲免和赈济这两项开支就占其预算内收入的30.4%,再加上其他赈救措施以及额外支出,自然灾害为唐廷造成的负担至少占预算内收入的1/31阎守诚:《危机与应对:自然灾害与唐代社会》,第392页。。

而战争对财富的消耗同样不可小觑。唐初至太宗贞观年间,战争主要发生在与西北部少数民族,诸如高丽、突厥、吐蕃等等的冲突上,核心区域未受波及,军费消耗较低。并且归降人户一定程度上能够弥补战争所耗人户,例如东突厥灭亡后,唐太宗就“全其部落,顺其土俗,以实空虚之地”2司马光:《资治通鉴》,第6076页。。之后唐王朝经历了很长时间的和平发展时期,直至天宝末年的安史之乱,战争军费在财政支出中所占比例才开始上升。战争初期,中央国库的储备就被耗散劫掠殆尽,至两河、河陇地区相继沦陷,唐政府再难以支持巨额的军费开支,肃宗致力回笼财政收入,进行了增铸大钱、增收杂税以及“初变盐法”等改革,财政供求紧张的境况得到一定缓解。然而战后,中央政府为应对藩镇割据以及各地叛乱,更加频繁地调集军队以及大量物资犒赏将士,军费开支对政府财政的压力进一步上升。唐政府通过两税三分制使中央财政与藩镇、属州地方财政逐渐分割,虽然一定程度上确实削弱了中央对地方的控制能力,但是通过对属州经济的保护拉动,客观上也对藩镇割据的局势起到一定抑制作用,同时也减轻了政府的财政压力。武宗之后,少数民族的边境骚扰以及境内农民起义层出不穷,吐蕃、獠、黄洞蛮、奚、云南蛮、回鹘等族不时引发边境战争,直至唐末不曾中断。如此频繁的战乱,军事行动耗资巨大,“通计三户资奉一兵”3刘昫:《旧唐书》,第567页。,导致政府财政在军费饷馈方面的负担持续高涨。

面临如此严峻的财政压力,唐政府如果进一步承担因治理逃户而付出的大量成本,就可能会带来国家财政的结构性扭曲,虚耗国库,甚至影响其他国家机器的正常运转,削弱其自身对国家资源的配置能力。相较之下,通过摊逃或是转售土地等放任逃户却能保证税收来源的方式更会受唐政府青睐,但这种政策实施的代价却是政府所能控制的户籍日益减少。因此,唐代政府为了保证税源,减小财政压力所进行的税制改革和括户行为,虽然一定程度上确实有益于唐政权的加强,但其实际上是以消耗其本就不多的资源配置权和财富支配权为代价所换取的,这无异于在饮鸩止渴。当国库积攒的财富以及政府对社会资源的配置力被消耗一空,再度爆发的逃户问题便成为压垮唐王朝的最后一根稻草,如同王朝曲线所显示的那样,公元840年之后面对逃户比重的再次升高,政府却无能为力。并且从博弈结果来看,“W”型的“王朝曲线”显示出的这种“饮鸩博弈”其实会造成民众和政府博弈结果上的“双输”,更多的人户沦落为逃户并且唐政府对整个社会资源配置的能力也在不断减弱,而这可能在某种意义上就是唐王朝衰落的内在经济动因。

综上所述,逃户问题始终贯穿整个唐代,在某种意义上表现为政府和个体理性决策的冲突,是作为征税主体的政府和纳税个体之间追逐利润最大化过程中形成对立的结果,逃户数量的变动实际上是个体人户与政府各自理性博弈之下不断变化发展的结果。在唐代以户计税的体制下,政府收支与逃户问题的规模息息相关,逃户数量过多不仅仅意味着政府税源的缩减,还需要更大的政府投入保证检括等治理措施的绩效。

无论是税收政策的调整还是括户之法的实施,大多意味着政府在增加税源方面进行的努力,因为税率的变化幅度会增加税源选择逃税的几率,因此税率调整往往是减少而不是增加,即所谓“轻徭薄赋”。但是,政府对关系到自身收益的财政制度变迁同样会产生成本,换言之,公元8世纪中后期唐朝政府在解决逃户问题所进行的两税法等制度的改革以及实行的括户政策,虽然对稳固和加强唐政权还是有益的,但却消耗了唐政府本来不多的资源配置权和财富支配权,我们用“W”曲线表示出的这种“饮鸩博弈”某种意义上是王朝衰落的内在经济动因。实际上,所有的朝代可能都存在着类似的曲线。