基于创新能力培养的研究生科技论文写作教学实践与探索

张杰 秦颖 张慧卿 高彦静

(北京化工大学图书馆,北京100029)

科技论文对于推动科技发展、促进社会进步具有重要作用,研究生作为科学研究的生力军已成为各类科技期刊的主要作者群。研究生论文写作水平能够一定程度上反映研究生的知识范畴、理论基础和综合素养。一篇好的研究论文是作者创新思想、学术水平和科研能力最好的载体[1]。新的高校人才培养模式要求塑造知识、能力与素质于一体的创新型人才,适应信息时代和21世纪社会经济发展的需要[2]。如何培养学生的创新能力,激发学生在学习与实践中主动思考、积极探索、培养兴趣、养成习惯,为从事相关工作打好基础,是需要老师在教学中不断思考和探索的问题。

创新是一种综合的能力,包括的内容很多,比如学习能力、想象能力、分析能力、解决问题的能力等,主要由两个层面构成:一是创新思维能力;二是创新实践能力[3]。思维活动的创造意识表现为创造性地提出问题和解决问题,这种创造性思维是通过后天的努力,不断地思考、有意识地培养锻炼出来的。创新精神和创新意识是新时期青年不可或缺的能力与素养,研究生培养是国家高层次人才的培养,更应该注重培养创新思维与学习能力,以适应社会中各行各业的从业需求,同时也为个人继续学习与深造打下基础。因此,如何在课堂教学与实践教学中积极有效地激发学生的创新思维,提升创新实践能力,是非常重要的议题。

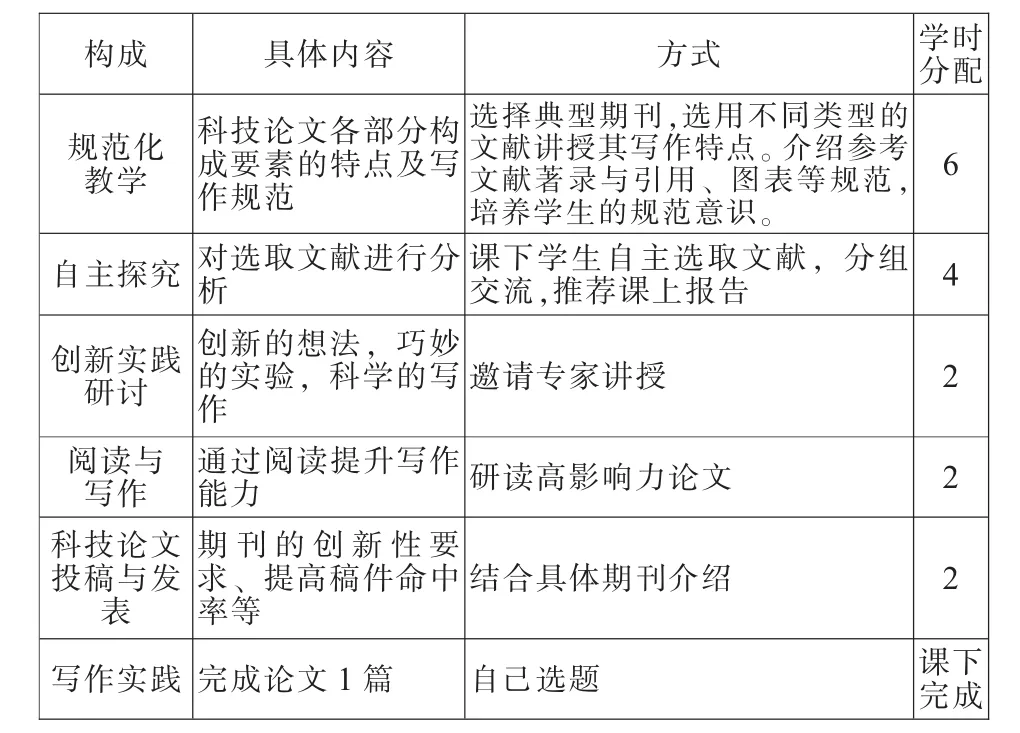

高等教育的目标是培养出具有创新精神与创新能力的高素质人才,学术探究性是研究生教育的本质属性,研究生课程设置必须围绕“学术研究”的内涵来合理设计课程结构和选择内容[4]。基于此,笔者在研究生科技论文写作课程教学中注意开展创新性探讨,设立了研究生自主探究、科技论文创新性特点探究与实践教学课程单元,以激发学生的创新思维能力与实践能力,将创新能力的培养贯穿课程始终。本课程的课程设计安排如表1所示。

表1 科技论文写作课程内容

一、运用案例引导创新思维

在运用具体案例分析科技论文各部分构成要素及写作特点时,注意引导学生构建研究思路,学习研究结果的分析方法,促进创新能力形成。

在前言部分,通过背景、文献概述及文章创新之处的引出,强调创造性是衡量科技论文价值的根本标准,学术论文要突出创新性。

对于重中之重的结果和讨论部分,对来自不同学科专业研究生的研究领域,选取兼顾选课学生专业特点的课程案例,结合自己的论文撰写经验,对实验数据的挖掘进行了深入的分析。通过实验数据横向、纵向对比分析,引导学生从理论高度对实验结果作出一个完备的解释,揭示结果部分蕴含的原理、相互关系、普适性,说明科研成果的理论意义和现实应用[5]。引导学生对实验过程中的实验现象、直接观测到的结果、获得的实验数据进行分析,把自己的实验结果与已有文献报道的类似结果进行横向比较,说明所得结果与前人成果间的异同。与自己实验结果进行纵向比较,说明哪些结果是一致的、哪些结果是互相印证的、哪些结果是不吻合的、哪些结果是互相矛盾的,从中发掘出规律性内容和深层次的内涵。培养学生们观察、分析、解决问题的能力,不断地锻炼和培养创新思维。

注意对研究生学术道德的培养,提高其科研和人格素质。学术道德修养对科研工作者来说是非常重要的人格素质,正确的学术道德及行为习惯培养,对研究生在踏上科研道路伊始就树立良好的学术道德,并在今后的研究工作中保持下去,具有极其重要的作用[6]。

本课程结合科技论文的科学性、学术性、创造性,旨在培养学生严谨的科学习惯,要求学生尊重事实、尊重科学,从实际得到的客观数据出发,从中得出符合实际的结论,绝不可伪造、篡改数据。指导研究生在写作过程中尊重他人劳动成果,合理引用他人文献,严禁抄袭和剽窃。在署名介绍中,结合《著作权法》,针对国内投稿中出现比较多的署名问题,特别是通讯联系人概念不清的问题,从著作权角度说明署名的意义和责任。

有效地发挥学术道德教育的引导作用,使研究生形成良好的学术道德及行为习惯,远离学术不端行为,对构建自身学术道德、提高科研和人格素质、培养高素质的创新性人才具有重要的意义。

二、创新思维培养与创新实践研讨

(一)研究生自主探究

为了培养研究生的创新能力,本课程采用启发式教学,在前期对科技论文建立总体概念的规范化教学后,由学生自主探究各自研究领域科技论文的写作特点。研究生们通过自主探究分析,对科技论文各构成要素的写作特点有了深入的了解,训练了敏捷和清晰的科研思维。

具体要求研究生选取各自相关研究领域文献1篇,对应已讲授的科技论文各构成要素,包括题名、作者姓名、摘要、关键词、引言、方法、结果和讨论、结论、致谢等,进行研读分析并总结各部分的写作特点。具体方式为自主选择文献、分组交流、小组推荐一名学生在课堂上报告。

在探究过程中,提醒学生们重点关注结果和讨论部分,即如何对实验结果从一定的理论高度进行分析和总结,形成一定的科学见解,包括提出并解决一些有科学价值的问题,使学生学会用新的视角、新的观念去探求新知识和新事物。

本课程的119名学生根据各自的研究方向或领域,每人选取了1篇文献。选取的中、英文文献数量接近,中文文献64篇,占比54%,研究论文占84%,其余为综述类文章。同时,119名学生共分成20组,推荐21名学生进行了课堂报告。

自主探究教学环节的设置,使得教学活动从“以教师为中心”向“以学生为中心”转变,唤醒了学生的主体意识,调动了他们勇于探索、开拓、发现、创造的主观积极性。学生们对文献的标题是否准确得体、署名的规范性、摘要及前言的写作特点、实验部分的可重复性、结果与讨论的数据对比与分析、结论的提炼及与前言介绍中需要解决的问题的呼应、参考文献的著录与选用、补充电子文献的使用等问题进行了认真、详尽的分析。

分析结果反映出研究生们对选用的文献进行了深刻思考,学生不仅分析了本学科领域高水平文章的写作特点,还结合本学科领域期刊 (ACS Nano,Green Chemistry等)的投稿要求介绍了这些期刊发表论文的特点,还有学生介绍了同课题组学长的文章,指出其中存在的不足并给出修改意见。学生们的分析非常细致深入,具体到文中文献的引用是否合适、通讯作者与给出的E-mail不对应、题目和插图的改进等问题。研究生们通过主动参与以及互动式的学习方式,收获颇多。创新精神在合作学习的过程中形成,创新思维培养有了清晰的路径。

(二)专家讲授

创新是科技论文的灵魂,它要求文章所揭示的事物是前所未有的、首创的或部分首创的,要求有所发现、有所发明、有所创造,而不是对前人工作的复述、模仿或解释。科技论文的价值就在于它的创新意义,无创新或无时效的论文就完全没有价值[7]。科技论文没有新的观点、见解和结论,就不成其为科技论文,也就无发表可能。

科研创新意识的形成离不开科研活动,为了使学生更好地了解和掌握创新内涵,本课程将科技论文创新性特点教学单独作为一个单元,邀请本校杰出教授参与教学。教授结合自身研究,通过2篇具有代表性的文章,详细介绍了论文的创作过程。

教授从如下三方面阐明了科研构思、实验设计与科技论文写作的关系:1)创新的想法——科学问题的提出与导向;2)巧妙的实验——解决问题的方案与能力;3)科学的写作——论文写作的逻辑与文笔。讲授过程中教授分享了巧妙的实验设计方法,结合文章的创作过程说明了阅读文献的重要性,说明科研创新和学术论文写作的灵感来源于文献的积累。建议研究生们要事先把相关文献知识都储备在自己脑子里,以备科学研究之用。同时激励学生们要潜下心钻研,养成严肃、一丝不苟的科学态度和不急功近利、不弄虚作假的学术精神。

通过创新思维培养实践研讨教学环节,学生们深刻认识到:自主学习是创新的前提,创新是在大量吸收知识的基础上实现的,拥有创新能力的人必须拥有丰富的知识储备和学习新知识的能力。此外,要多动脑、潜心钻研来实现创新。见多识广、具有丰富的创新实践经验的专家教授对学生的创新意识具有潜移默化的引领作用,学生们感同身受地体会到科学研究的快乐。这种参与性和互动性强调师生之间的双向交流,对于激发学生的科研热情具有积极意义。

三、文献阅读中培养创新思维和科技表达能力

毋庸置疑,阅读文献的主要目的是获取学科前沿信息,同时有效的文献阅读也是学习论文构思方法、提高写作技巧的有效途径之一。本课程充分利用授课教师丰富的文献信息获取和处理能力,结合SCI检索系统以及研究生所在研究领域的常用数据库,选取高影响力论文作为案例,对文献进行分析,帮助学生了解学科前沿,学习和模仿其结构构思和写作技巧,感悟创新内涵。

比如,选取SCI数据库中相关研究领域最新的Review论文和美国化学会等高影响力论文(包括最多阅读、最多下载、编辑推荐等文章)作为具体案例,引导学生分析这些高水平论文的构思、分析问题和研究问题的基本思路、具体的写作手法、综述文章中图表的引用规范等,使学生在深入了解学科前沿领域的同时,提高了获取信息、掌握信息的能力,提高学生对新现象、新事物的持久兴趣、感知力,培养其良好的创新思维模式和良好的学术道德[8]。

四、创新成果的展现——科技论文的投稿与发表

本课程介绍了中国科研评价常用核心期刊对论文创新性的具体要求,介绍了Nature、Science等顶尖期刊对创新性的要求,使学生充分认识到不同的期刊对创新性的要求不同,一篇论文或一项研究课题规模不一定很大,但研究一定要深入,结果一定要深刻,要能反映研究者独到的见解。之后重点介绍如何提高投稿命中率,比如客观地评价自己论文的创新性水平,选择与自己论文的水平合适的投稿期刊;做好投稿前的稿件格式等检查,养成严谨的科学态度和习惯;投稿后的稿件跟踪及查询等。特别强调、引导学生注意论文发表的道德规范,避免学术不端和一稿多投现象。

根据笔者自身的编辑经验,介绍期刊的审稿体系和同行评议制度,使学生对审稿流程有初步了解,从而以更积极的态度对待投稿过程和审稿结果。引导学生认识论文的修改过程是使文章升华的过程,应认真对待审稿专家对文章需要提高部分提出的中肯意见,认识自身研究和写作的不足,不断改进和提高。最后对稿件进行修改并回复审稿意见的方法与技巧进行了介绍。论文修改和发表过程的学习可以使学生更多地了解学术期刊,锻炼合作、交流、沟通等综合能力。

五、写作实践作业

《科技论文写作》是北京化工大学面向一年级研究生开设的公共选修课,研一的学生已经开始接触课题,有的学生已经开始参加组会,对自己的研究方向已有一定的了解,并且有的学生是推荐直博,会在原来毕业论文的基础上继续研究。因此,最后的实践作业是要求学生写一篇相关领域的论文,将课堂上学到的理论付诸实践。这就要求学生利用课余时间查找大量的资料,通过阅读分析掌握相关领域的最新研究动态,积累材料,提高文献信息收集、整理、加工与利用的能力,为后面的科研打好基础。

在论文写作中,学生们通过对实验过程、实验结果的展示、讨论和对比分析,从一定的理论高度进行分析和总结,从而解决科学问题,形成自己的科学见解,这一过程培养了学生对实验结果和现象进行提炼和挖掘的能力,培养了研究生思维的逻辑性。很多研究生在尝试写作科技论文之初,论文内容往往只有实验数据的堆砌,而缺少必要的对实验结果和数据的理论分析,导致研究内容很有价值,但论文并未体现出研究成果的价值,通过课程的学习以及学生的探究和实践,这一问题能得到有效避免。

学生在写作过程中出现的问题主要集中在这样几个方面:一是规范方面,包括参考文献序号、引用出处、图序和表注等不符合规范;二是内容方面只是文献的罗列,缺少自己的归纳总结和见解,对于图表缺少内容分析等。笔者对学生写作中存在的问题进行了分析总结并给出了明确的修改建议。

通过科技论文写作课程的实践训练,研究生们深入了解了如何构建研究思路、如何撰写科技论文、如何快速发表等相关知识,积累了写作经验,提高了创新能力。

六、结语

在科技论文写作课程教学中,通过优化课程设置、改变教学方法,学生的科研能力、创新能力、逻辑推理能力、探究能力、观察能力、思考能力等都有了一定程度的提高,学术道德修养得到提升,学生们逐步具备了良好的科学研究态度、严谨的科学作风和勇于创新的思维意识,为培养具有创新精神与创新能力的高素质人才提供了新的思路和方法。